Su un numero di MC dei primi anni Cinquanta trovo un grido di dolore per la scarsità delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Uno dei nodi è il basso numero di missionari nel mondo, circa 15mila, rispetto agli oltre 300mila preti diocesani. C’è anche un altro grido di allarme: anche i sacerdoti diocesani sono scarsi in Italia perché, in quegli anni, c’è «solo» un sacerdote ogni 800 persone. Non viene detto qual è l’età media.

Quel grido di dolore di tanti anni fa mi colpisce e mi provoca a riflettere sull’oggi, stimolato anche dalla Giornata mondiale delle vocazioni che celebriamo l’11 maggio con il tema: «Pellegrini di speranza: dono della vita».

Oggi, in Italia, il rapporto è di un sacerdote (età media sopra i 60 anni) ogni duemila persone, mentre l’accorpamento di più parrocchie procede veloce. Non sono migliori le statistiche negli altri paesi europei e americani, mentre invece in Africa, e anche in Asia, c’è un fiorire di vocazioni alla vita consacrata.

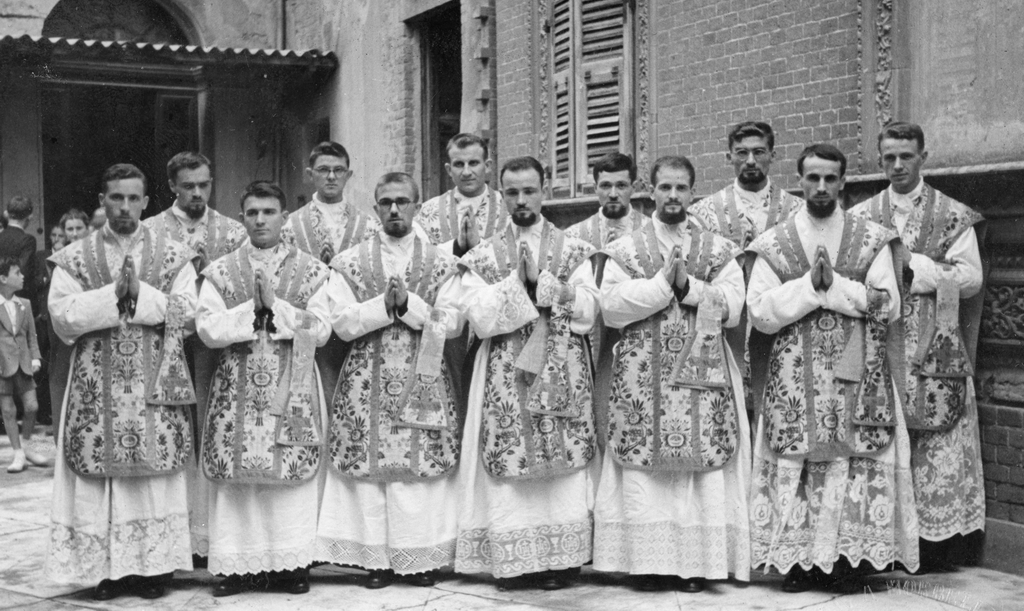

Cosa pensare poi del fatto che anche nel nostro istituto, pur ricco di nuovi membri africani, non ci sia neppure un aspirante missionario italiano, e che gli italiani siano oramai scesi di numero a poco più di 160 (eravamo 994 nel 52), sempre più anziani?

È solo una crisi di vocazioni sacerdotali e religiose, o è un sintomo di un disagio più globale della nostra Chiesa e della società? Cosa sta succedendo?

Un missionario non è il venditore di un prodotto di successo, un influencer da milioni di like, un assicuratore, uno che ha tutte le risposte. Neppure sceglie un istituto o una congregazione per garantirsi sicurezza.

In una società come la nostra, dove tutto – moda, pubblicità, comunicazione, stili di vita – vuole portarci a centrarci sul nostro ego; dove l’io ha cancellato il noi; dove quello che conta è avere tutto adesso; dove sei bombardato da cose da fare, sentire, vedere e avere perché altrimenti non sei nessuno; dove non si vuole che la gente pensi, ma che si adegui al pensiero in voga, una proposta come quella di diventare servi per l’annuncio della bella notizia del Vangelo diventa ingombrante e, certo, non appetibile. E questo non solo per le persone consacrate, ma per ogni cristiano che è chiamato a essere missionario in virtù del battesimo.

Eppure, parlare di vocazione è davvero una notizia di vita, liberazione, fraternità e bellezza.

Dire che ciascuno di noi «è una vocazione» ci ricorda, anzitutto, chi siamo veramente: persone chiamate a vivere con amore e intelligenza le nostre relazioni fondamentali: con noi stessi, con gli altri, con il creato e con Dio. Coscienti che Dio ci ha fatti a sua immagine e somiglianza e ci ha voluti liberi, creativi, responsabili e non robot perfettamente programmati, delle super intelligenze artificiali che eseguono i suoi ordini.

Per questo vivere la vocazione è un cammino di speranza e un cammino inedito: scopriamo ogni giorno che è solo donando che si riceve e che la vera felicità è far felici gli altri. Come ha fatto Gesù, che è diventato nostro servo per farci scoprire le dimensioni più autentiche della nostra umanità come liberi figli e figlie di Dio Padre: non di un «patriarca», ma di un «papà» che è misericordia, che ama come una mamma ama il bambino che è nella sua pancia.

Allora rispondere alla vocazione, vivere da vero cristiano o diventare sacerdote, missionario, persona consacrata, significa anche scuotersi di dosso l’intontimento e la schiavitù. È reagire all’appiattimento generale, alla rassegnazione, al vivere senza sogni e prospettive, al dominio della logica economica e consumista che divide il mondo in dominatori e dominati, ricchi e poveri, padroni e servi.

In questo contesto, tre parole riacquistano un significato profondo e rivoluzionario.

Castità: non semplice purezza sessuale, ma modo nuovo di relazionarsi con se stessi e gli altri nell’amore, nella libertà, nel rispetto più profondo, senza diventare padroni di nessuno e neppure schiavi di alcuno o di qualcosa. È relazione nuova e sana, libera e liberante.

Povertà: è vivere coscienti che non siamo i padroni del mondo ma solo amministratori, giardinieri, che lavorano insieme per il bene di ciascuno, soprattutto dei più poveri e indifesi. È relazione nuova con i beni di questo mondo, da persone libere, perché noi siamo molto più di quello che abbiamo.

Obbedienza: è fare una scelta che ti fa diventare libero servo degli altri perché sei cosciente che l’unico valore, per cui vale la pena dare tutto per costruire un mondo bello, è l’Amore come l’ha vissuto lo stesso Gesù Cristo che ha obbedito al Padre suo fino a donare la sua vita per noi. È relazione sana con Dio, e quindi con se stessi, senza esaltarsi e neppure sottovalutarsi.

Gigi Anataloni