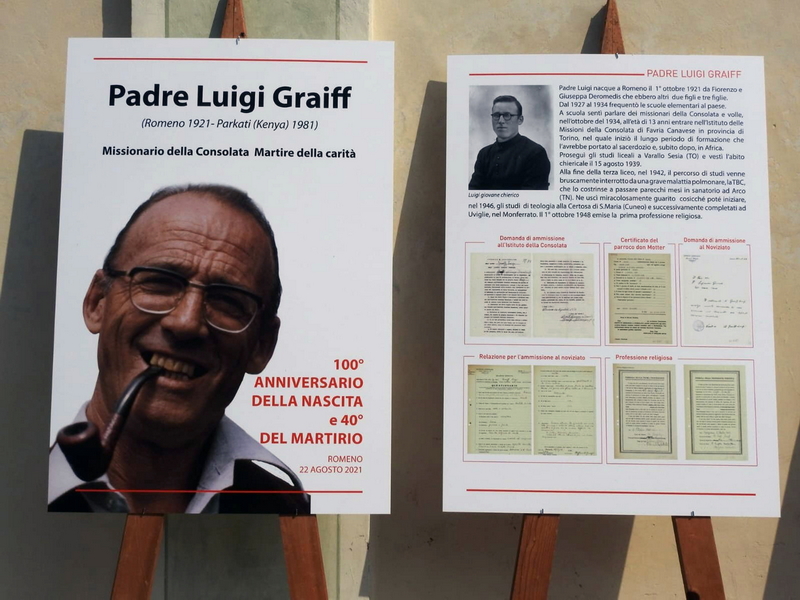

Giuseppe Frizzi. Il «minatore» umile e appassionato

La malattia ha portato via senza preavviso un altro missionario del Mozambico. Un bergamasco semplice, che ha amato il popolo a cui è stato mandato, i Macua Xirima (o Scirima), con tutto il suo cuore e, ancor più, con tutta la sua intelligenza.

Ho conosciuto padre Giuseppe Frizzi, missionario della Consolata, ventuno anni fa in Mozambico, a Maúa, nella provincia del Niassa. Maúa è stata la mia prima – e fino a oggi unica – esperienza di missione ad extra. Viverla al fianco di un missionario dello spessore umano, spirituale e apostolico di padre Frizzi ha costituito per me una vera benedizione e una straordinaria opportunità di trasformazione e crescita nella mia vocazione di missionaria della Consolata. Da allora, pur essendo stata chiamata ben presto ad altri servizi fuori dal Mozambico, ho sempre seguito da vicino, con viva partecipazione, profondo interesse e ammirazione, il suo percorso missionario e il suo instancabile impegno pastorale e di ricerca sul fronte etnografico, etnologico, linguistico ma soprattutto teologico e missionario.

Maúa, più che un luogo

Vorrei spendere una parola sul contesto di Maúa, partendo da quanto ho vissuto durante la mia permanenza là e nei successivi contatti fino ad oggi, nell’intento anche di situare quanto cercherò di esprimere circa la mia esperienza con, e di, una persona eccezionale come «padre Frizzi» (come era da tutti chiamato).

Arrivata a Maúa nell’anno 2000, mi inserisco nell’équipe missionaria della parrocchia di san Luca. L’équipe è formata da padri, fratelli e suore, tutti missionari e missionarie della Consolata. Padre Frizzi è il parroco. L’équipe ha la sua sede in Maúa, ma serve decine e decine di comunità cristiane sparse nel distretto omonimo e in altri confinanti facenti capo alla parrocchia di san Luca, che in quegli anni attende pure ad altre tre parrocchie a loro volta suddivise in decine di comunità cristiane animate da ministri laici.

La popolazione del distretto di Maúa e di quelli limitrofi è per la stragrande maggioranza di etnia Macua Xirima. È una etnia bantu caratterizzata da una cosmovisione, un’antropologia e una teologia assolutamente originali e affascinanti, radicate nella percezione della femminilità e della maternità come assi portanti dell’universo, percezione che si traduce anche in una particolare struttura sociale matriarcale, matrilineare e matrilocale e in una spiritualità dalle chiare connotazioni femminili e materne.

![]()

Evangelizzazione inculturata

La linea pastorale scelta dall’équipe missionaria, in accordo con la diocesi, è caratterizzata da un’attenzione particolare all’evangelizzazione inculturata. Arrivare a Maúa significa venire a contatto con una sensibilità pastorale segnata in modo particolare dalla percezione del cammino che Dio ha già percorso col popolo Macua Xirima, dal rispetto di questo cammino e da una proposta evangelica chiara e dialogica. Tale proposta, mentre offre necessariamente un salto di qualità nella relazione con Dio e tra le persone, gode di valorizzare, approfondire e lasciarsi istruire dal tesoro dell’esperienza che il popolo ha vissuto con Dio nella storia, espressa dalla religione tradizionale e dalla cultura in generale.

In questo contesto pastorale si inserisce il Centro studi Macua Xirima (in portoghese: Centro investigações Macua Xirima – Cimx) iniziato da padre Giuseppe che ne è il direttore, unendo questa sua attività a quella di parroco fino alla fine dell’anno 2020.

Durante la mia permanenza a Maúa, ho avuto l’opportunità di collaborare con padre Frizzi al Cimx oltre che nella pastorale. Poiché il Cimx ha un ruolo fondamentale nello splendido percorso missionario che lo Spirito ha suscitato e guidato a Maúa e dintorni, è opportuno spendere qualche parola per illustrarne l’origine, la natura e le caratteristiche.

![]()

Il Centro Studi

Arrivato in Mozambico nel 1975, dopo il dottorato in teologia biblica e una breve permanenza in Portogallo e in Inghilterra, negli anni 1979-1986 padre Frizzi si trova nella missione di Cuamba, circa 150 km a Sud di Maúa. Sono gli anni difficili del governo di ispirazione marxista, della nazionalizzazione delle missioni, della guerra civile. Padre Frizzi, come gli altri missionari e missionarie, è sottoposto a limitazioni della libertà di movimento da parte delle istituzioni di governo. Utilizza questo periodo per lo studio della lingua macua e l’organizzazione di materiale etnografico e linguistico già raccolto da missionari e missionarie negli anni precedenti. Nel 1982, egli pubblica la prima edizione del messale festivo in lingua macua xirima, il Masu a Muluku.

Con il trasferimento a Maúa, presso la parrocchia di san Luca, nel 1987 padre Frizzi inizia la raccolta più sistematica del materiale etnografico, coadiuvato da un gruppo di collaboratori locali. Nasce così, senza fare rumore e quasi inosservato, il Centro investigações Macua Xirima (Cimx). In un certo senso, il Cimx è un po’ il cuore della parrocchia di san Luca e del percorso missionario in quel contesto.

In quel contesto si è creato un po’ per volta un clima umano fatto di calore, fiducia e reciprocità nel quale fluisce un autentico e fecondo dialogo. A quel clima contribuisconono tutti gli aspetti del lavoro impostato dal padre: la famigliarità con il materiale tradizionale, l’allenamento progressivo a verbalizzarne le tematiche, lo sforzo di tradurre la Parola di Dio in lingua xirima, attraverso discussioni appassionate e a volte infuocate sulla scelta dei vocaboli ma anche sul significato delle parole. Ma poi anche il confronto costante tra persone diverse nei gruppi di traduzione, elaborazione e revisione dei testi. Ultimo, ma non meno importante, anche il rapporto quotidiano tra padre Frizzi, gli altri missionari, le missionarie e i collaboratori del Centro, corroborato da una storia vissuta assieme per lunghi anni, anche nei momenti duri della guerra, dell’incertezza e della disperazione.

![]()

Centro di umanità

In questo clima umano ho la grazia di essere accolta e di goderne le potenzialità e i frutti. Anche molti ricercatori, studenti, missionari e missionarie di varie nazionalità, esperienze e appartenenze religiose, possono abbeverarsi lungo gli anni al pozzo inesauribile e ricchissimo di Maúa. Qui apprezzano il patrimonio scientifico e spirituale depositato nel materiale raccolto e soprattutto nei cuori dei collaboratori locali del Centro, lasciandosi coinvolgere e trasfigurare dallo Spirito che fluisce, con soavità e abbondanza, in questa appassionante esperienza missionaria. Godono dell’accoglienza semplice, amabile, familiare dei missionari e delle missionarie della Consolata, scoprendo, con meraviglia e gratitudine, la grandezza umilissima e riservata, la sapienza profonda e disarmante, la fiamma ardente e dolce, la luce limpida e discreta che traspariva dalla persona di padre Frizzi, sempre pronto ad ascoltare, condividere, dialogare, accompagnare alla scoperta dei tesori che Dio semina e fa crescere nella persona e nel popolo.

I Frammenti

L’ultima pubblicazione di padre Frizzi e del Cimx ha visto la luce alla fine del 2020. Si tratta di un’opera originalissima, densa e sostanziosa: Fragmentos e segmentos da biosofia e biosfera xirima (Frammenti e segmenti della biosofia e biosfera xirima). Essa rappresenta un nuovo frutto maturo di oltre quarant’anni di esperienza missionaria tra il popolo Macua Xirima. Scrive l’autore nell’introduzione a questa sua opera: «La pubblicazione dei “Frammenti e segmenti della biosofia e biosfera xirima” presuppone la lettura attenta del volume Murima ni ewani exirima – Biosofia e biosfera xirima, pubblicato nel 2008, perché vuole esserne la continuazione e il complemento esemplificato. È un’altra, forse l’ultima, tappa importante del lungo cammino iniziato nell’anno 1937, con l’arrivo dei primi missionari e missionarie della Consolata nel Sud del Niassa. Capire e parlare la lingua xirima era condizione necessaria per comunicare e evangelizzare. Alcuni missionari non solo si sforzarono di parlare la lingua xirima, ma si dedicarono alla ricerca filologica attraverso l’elaborazione di grammatiche e dizionari, penetrando nella struttura della lingua e contribuendo alla conoscenza della stessa. Col tempo, comparvero i primi lavori di ricerca e di traduzione in campo liturgico, catechetico e biblico. […] Nutro la certezza che anche questi Frammenti e segmenti potranno favorire il consolidamento delle radici culturali xirima perché diventino in futuro capaci di innalzare antenne aperte alla pluralità linguistica e culturale a livello locale, nazionale e mondiale».

Minatore cronico

![]() Padre Frizzi, come un appassionato ricercatore di pietre preziose, un «minatore cronico», come lui amava definirsi, ha sondato e scavato con amore e riverenza il terreno umano e spirituale dei Macua Xirima, accogliendo e raccogliendo i tesori che ne emergevano. Ha sperimentato con gioia che il primo atto missionario è il raccogliere più che il seminare, mietendo ciò che Dio ha seminato e fatto crescere nel cuore della persona e del popolo lungo il suo cammino storico e spirituale.

Padre Frizzi, come un appassionato ricercatore di pietre preziose, un «minatore cronico», come lui amava definirsi, ha sondato e scavato con amore e riverenza il terreno umano e spirituale dei Macua Xirima, accogliendo e raccogliendo i tesori che ne emergevano. Ha sperimentato con gioia che il primo atto missionario è il raccogliere più che il seminare, mietendo ciò che Dio ha seminato e fatto crescere nel cuore della persona e del popolo lungo il suo cammino storico e spirituale.

Ha vissuto la beatitudine del missionario evangelizzato da coloro che evangelizza, nella dinamica di un fecondo, intenso e coinvolgente scambio di doni.

Ha varcato la porta della Luce tornando a Colui che lo ha inviato e consegnando a Lui il raccolto straordinario, sovrabbondante, di una vita di appassionata ricerca e di profonda unione con Dio, vissuta nella gioia evangelica e nella gratitudine più genuina anche in mezzo a vicende molto dolorose e drammatiche. Nella semplicità, sobrietà ed essenzialità, ha imparato a distinguere ciò che è importante da ciò che è effimero, nell’impegno convinto e fervoroso a costruire sempre ponti di comunione, ad aprire strade di congiunzione, a tessere legami di vera fraternità.

La tomba di un Buono

I funerali di padre Frizzi si sono svolti il 3 novembre 2021 nella chiesa di Nzinje a Lichinga e poi è stato sepolto nel cimitero del santuario della Consolata di Massangulo. Il suo corpo è stato accolto nel grembo fertile della terra rossa del Niassa. La sua vita è ora pienamente trasfigurata dalla luce lieta e avvolgente dell’abbraccio di Dio Padre e Madre, ardentemente desiderato, cercato, trovato, amato, annunciato, celebrato lungo la sua intensissima vita.

Un proverbio macua recita: Pixa murima nlitti nawe khannìxa. La fossa in cui si seppellisce la persona buona/mite/trasparente/santa (=pixa murima) non è profonda.

Molti anni fa, chiedendo ai collaboratori del Cimx di Maúa qualche delucidazione circa questo proverbio, mi venne spiegato che nessuno ha piacere né fretta di separarsi dal pixa murima, ossia da chi è buono/mite/trasparente/santo. Per questo, quando egli muore, si fa fatica a scavargli la fossa e chi comincia a farlo perde in fretta l’energia in seguito al dispiacere. Perciò la fossa non riesce a essere profonda. Inoltre, non è necessario seppellirlo molto in profondità, anzi, meglio lasciargli la possibilità di uscire senza troppa difficoltà dalla tomba, se volesse, per tornare nel mondo dei vivi, ove sarebbe sempre più che benvenuto.

suor Simona Brambilla, Mc

Breve biografia

Padre Giuseppe Frizzi nasce a Suisio (Bg) il 14 maggio 1943. Entrato giovanissimo tra i Missionari della Consolata, emette la prima professione religiosa nel 1963 e nel 1969 viene ordinato sacerdote a Roma.

Dopo i primi studi di filosofia e teologia a Roma, nel 1973 consegue il dottorato in teologia biblica presso la Westfälische Wilhelms Universität di Münster (Germania) con una tesi su Mandare/inviare in Luca – Atti.

Padre Frizzi viene inviato in Mozambico nel 1975 e vi rimarrà fino alla morte. Per molti anni è parroco della parrocchia di san Luca a Maúa e direttore del Centro studi Macua Xirima della diocesi di Lichinga, situato nella stessa parrocchia. Lì coniuga in modo ammirevole e armonico un intenso e gioioso impegno pastorale, anche nel periodo drammatico della guerra civile, con un inesauribile dinamismo di preghiera, riflessione, studio, dialogo a vari livelli. Matura una lunga e profonda esperienza nel campo della evangelizzazione inculturata, della ricerca etnografica, linguistica, antropologica culturale e missiologica, che sfocia anche in molte pubblicazioni.

Nel 2009, padre Frizzi viene insignito della laurea Honoris causa in missiologia da parte della Pontificia Università Urbaniana in Roma. Dopo una brevissima malattia, padre Frizzi torna alla Casa del Padre il 30 ottobre 2021, proprio ai vespri della memoria liturgica della Beata Irene Stefani, missionaria della Consolata, alla quale era spiritualmente legatissimo e per la cui causa di beatificazione aveva dato il suo fondamentale contributo.

S.B.

IL CIMX:

un centro di ricerca e incontro interculturale

![]() Il Centro investigações Macua Xirima, fin dagli inizi, ha perseguito diverse piste di ricerca:

Il Centro investigações Macua Xirima, fin dagli inizi, ha perseguito diverse piste di ricerca:

- catechesi, bibbia e liturgia (1);

- lingua, educazione, cultura (2);

- scultura, pittura, architettura (3).

Il Cimx, fino a questo momento, è stato un organismo flessibile e di tipo familiare con la sua sede principale in alcuni locali della parrocchia di Maúa, che conservano lo stile semplice e sobrio dell’ambiente in cui sono inseriti. In questi locali, alcuni computer costituivano gli strumenti di lavoro dei collaboratori addetti a ricevere e archiviare il materiale proveniente dai ricercatori sul campo.

Questi erano persone di Maúa e dintorni che, in accordo con padre Frizzi, si recavano nelle varie comunità locali partecipando a riti, conversando con gli anziani, i saggi e i terapeuti tradizionali, e raccogliendo così materiale orale che registravano su audiocassette oppure trascrivevano su quaderni. Il materiale veniva consegnato al padre che ne prendeva visione e operava una prima selezione eliminando le ripetizioni. Vieniva quindi archiviato in formato cartaceo e digitale con rispettiva traduzione in portoghese.

Il Cimx è stato pure la sede della commissione locale per la traduzione della Bibbia in lingua macua xirima: lavoro durato una decina d’anni, che ha visto coinvolti padre Frizzi e una decina di collaboratori locali, uomini e donne, animatori di comunità cristiane.

Ancora, il Cimx è stato sede delle commissioni per l’elaborazione e revisione di varie pubblicazioni xirima in campo linguistico, catechetico, liturgico ed educativo.

Al Cimx hanno fatto riferimento vari artisti, pittori e scultori della Scuola d’arte san Pietro Claver, che operano in diverse località del distretto di Maúa e limitrofi.

Siamo fiduciosi che possa continuare nella sua missione.

S.B.

![]() 1 Segnaliamo le seguenti pubblicazioni che fanno capo al Centro:

1 Segnaliamo le seguenti pubblicazioni che fanno capo al Centro:

- il Catechismo degli adulti e dei bambini (1986); il Messale festivo – Masu a Muluku, seconda e terza edizione (1986 e 1999);

- l’edizione ampliata e illustrata del libro di canti e preghiere – Mavekelo ni Itxipo (1986 e riedizione nel 2003);

- il Nuovo Testamento – Watana wa nanano e il Libro dei salmi – Masalimu (1998);

- la vita di Gesù illustrata – Yesu Atata ni Namuku, nell’edizione italiano/macua (2000), portoghese/macua (2002) e inglese/macua (2007);

- La Bibbia in lingua xirima – Bibliya Exirima (2002).

2 Segnaliamo le seguenti pubblicazioni che fanno capo al Centro:

- Mwana Mutthu Owo! (2002), un’antologia illustrata bilingue di racconti e proverbi tradizionali, ora in uso nelle scuole;

- il Dicionário Xirima-Português e Português-Xirima (2005);

- Murima ni Ewani Exirima – Biosofia e Biosfera Xirima (2008), una presentazione monumentale della cosmologia xirima attraverso testi tradizionali di proverbi, racconti, miti e riti;

- Fragmentos e Segmentos da Biosofia e Biosfera Xirima (2020), una compilazione di temi significativi della cultura xirima, esplorati dall’autore attraverso la raccolta di testi rilevanti per la cosmovisione del popolo (approccio etnografico), l’analisi degli stessi (approccio etnologico) e il confronto con temi biblici e cristiani (approccio teologico – dialogo interreligioso).

3 La Scuola d’arte san Pietro Claver è parte integrante del Cimx. Ad essa si rifanno artisti locali che nel campo della scultura e della pittura sanno dare un contributo originale, espressione della loro cultura. In particolare, i crocifissi lignei scolpiti da questi artisti sono apprezzati in Mozambico e all’estero. Le illustrazioni delle pubblicazioni del Cimx sono tutte opere di artisti locali. Anche l’architettura delle nuove chiese e i lavori di recupero ed abbellimento delle vecchie chiese dopo la restituzione alla diocesi da parte dello stato, nella zona di Maúa e dintorni, si sono avvalsi di vari elementi culturali e dell’uso creativo di materiale locale.

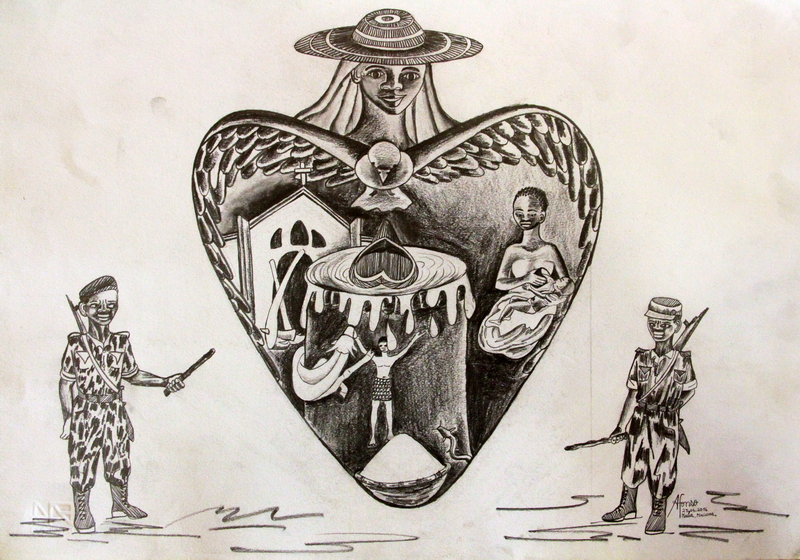

Il disegno Macua Xirima a matita, di Afonso Murupala, sull’argomento della Beata Irene, presentato a Roma durante l’incontro IMC, MC e LMC nel 13° Capitolo generale IMC, è un esempio dell’arte sviluppata nel Cimx. Questo il significato:

- Suor Irene è una missionaria conosciuta in tutto il mondo per il suo casco coloniale. L’artista trasforma il casco coloniale e ne fa un cappello parigino, tanto elegante da attirare l’ammirazione dei due soldatini.

- L’elegante e simpatico cappello, insieme alle ali del grande Spirito, adombrano l’immenso cuore materno della Nyaatha (madre di misericordia) keniana e della Pwiyamwene (madre del popolo) mozambicana.

![]()

Grazie padre Frizzi, fratello nostro

La perdita così repentina di una persona come padre Frizzi lascia in chi lo ha conosciuto da vicino un grande vuoto e dolore assieme a una viva, immensa, profondissima gratitudine per aver avuto il privilegio, la grazia e l’onore di averlo incontrato e di aver condiviso con lui un tratto di cammino. A nome mio personale e dell’istituto delle Missionarie della Consolata desidero esprimere il nostro sentito e commosso grazie al carissimo padre Giuseppe Frizzi, fratello nostro.

Sì, padre Frizzi, proprio questo termine ha caratterizzato e cadenzato la tua presenza tra noi Missionarie della Consolata: fratello. Quante sorelle, dopo averti incontrato, mi hanno espresso questo commento: «Padre Frizzi è proprio un fratello». Ti abbiamo sentito e ti sentiamo così. Profondamente, autenticamente, inconfondibilmente fratello. Ti abbiamo visto avvicinarti a noi in tanti modi e occasioni, sempre col tuo fare rispettosissimo e umile, col tuo sguardo attento e discreto, col tuo sorriso timido, genuino e disarmante, col tuo cuore sensibilissimo e disponibile, ardente e mite, con la tua mente vulcanica, lucida, acuta e penetrante, con la tua parola sobria, stimolante e soave, con il tuo spirito libero, trasparente, effervescente e delicatissimo, capace di elevarsi ad altezze impensabili e di inabissarsi nelle profondità più recondite del Mistero di Dio e delle creature.

Ti abbiamo visto varcare la soglia di tante nostre comunità, e dei nostri cuori, con somma discrezione e altrettanta premurosa vicinanza: in ogni incontro con le Sorelle nelle varie assemblee, momenti di formazione comunitaria, Esercizi spirituali e altre piccole e grandi occasioni che ti abbiamo chiesto di condividere con noi, in Mozambico, in Kenya, in Tanzania, in Guinea Bissau, in Italia, in Brasile, in Bolivia. Con gioiosa e pronta disponibilità sei venuto, in punta di piedi, sei entrato in sintonia col nostro cammino, lo hai respirato, lo hai fatto in qualche modo tuo, benedetto e illuminato con la tua presenza, sempre umile, semplice, calda, dolce e affidabile, salda e tenera.

Missionario spigolatore

Quante volte, durante questi nostri incontri, ci hai parlato della missione, aiutandoci a leggere, specialmente attraverso il Vangelo di Luca, le coordinate di un cammino missionario consolatino all’insegna del dialogo, del tessere ponti, del divenire, come amavi chiamare te stesso, «cronici minatori», cioè persone che scavano, che vanno in profondità in se stesse e nel contatto con l’altro, rintracciando tesori nascosti, intercettando il movimento dello Spirito che danza in ogni cuore e in ogni popolo, cogliendo con stupore, gioia e gratitudine, il cammino di Dio nel cuore della persona e della cultura, dove il Signore, come amavi dire «è di casa e a casa».

Ci hai segnato la via di una missione nel segno dell’umiltà di chi si china a spigolare nel campo, raccogliendo quanto Dio ha già operato, mentre getta il seme del kerigma che feconda il terreno umano.

![]()

Missionario con lo zaino

![]() L’ultima volta che ci hai fatto dono della tua presenza è stata in agosto 2021, a Nairobi, per un’importante assemblea a livello di Africa. Lì ci dicevi, tra l’altro:

L’ultima volta che ci hai fatto dono della tua presenza è stata in agosto 2021, a Nairobi, per un’importante assemblea a livello di Africa. Lì ci dicevi, tra l’altro:

«La missione non è subito seminare, ma mietere, mietitura, messe. Il Seminatore è Dio, gli inviati i mietitori. Il seme della mietitura è di Dio oppure Dio stesso, i mietitori lo raccolgono nel loro zaino. La messe è immensa, i mietitori sono pochi. La vocazione dell’inviato è speciale, singolare, rarissima…».

Ti piaceva tanto la metafora dello zaino, e commentando il Vangelo di Luca sottolineavi che noi missionari e missionarie siamo chiamati a partire e arrivare presso il popolo a cui siamo inviati con lo zaino vuoto, per lasciarcelo riempire dai tesori che Dio vorrà donarci nel contatto con l’esperienza spirituale di quel popolo, entrando con rispetto e gratitudine nella sua casa vitale.

Anche in quest’ultima occasione, a Nairobi lo scorso agosto, come spesso facevi, sei tornato sulla dimensione del ritorno dalla missione, ricordandoci che l’inviato sempre ritorna al Mittente, e vi ritorna con lo zaino pieno. Commentavi così il brano evangelico del ritorno dei discepoli dalla missione (Lc 10,17-24):

«Mietendo dalla messe di Dio già arata e coltivata, gli inviati non possono ritornare se non con lo zaino pieno di meraviglie di Dio, conosciuto di casa e a casa là dove sono stati inviati. Insomma, inviati a mietere ritornano da mietitori con il cuore che trabocca di gioia […]. Gesù invita l’inviato a deporre lo zaino, a svuotarlo per riempirlo di contenuti definitivi e non più transitori legati alla dinamica della missione, ma ora legati all’estasi finale della missione, all’estasi trinitaria, nella quale l’inviato ritorna al Mittente e si immerge in Lui in simbiosi e osmosi estatica e instatica, in profonda conoscenza e adorazione del mistero trinitario, ‘beatificato’ e trasfigurato».

Beata Irene

Carissimo Fratello nostro, è così che ora ti sentiamo e vediamo: per lunghi anni hai riempito lo zaino del tuo cuore e del cuore di molti e molte spigolando nel campo missionario che Dio ti ha donato, tra il popolo Macua.

Hai intercettato la danza dello Spirito nell’anima profonda di questo amatissimo popolo, mietendo e seminando Vangelo; hai gioito e ci hai fatto gioire delle meraviglie che Dio aveva seminato e fatto crescere nel suo campo che è lo spirito della persona e della cultura, hai restituito a noi che ti abbiamo conosciuto i frutti splendidi che hai raccolto.

E tutto questo non lo hai fatto da solo. Lo hai fatto coltivando un’esperienza profonda di Dio, lo hai fatto in comunione con tanti fratelli e sorelle con cui hai tessuto relazioni di autentico scambio di doni, lo hai vissuto in compagnia di una Sorella straordinaria: la beata Irene, che ti ha stimolato, illuminato, ispirato in tutto il tuo cammino missionario, fino a raggiungerti nell’ora del ritorno e a volerti con sé per celebrare in Cielo la sua Festa, il 30 ottobre scorso. Lì, nel Cielo, accompagnato per mano da Irene, hai portato, Fratello, il tuo zaino pieno, per restituirlo tutto a Dio e in Lui immergerti, assaporando ora in pienezza l’abbraccio dell’Amore tenerissimo e forte della Trinità, in lei beatificato e trasfigurato.

Grazie, Fratello nostro! Dal grembo di Dio Madre, dove ora dimori, continua a sorriderci, animarci, accompagnarci, benedirci, ispirarci. Amen, alleluia.

suor Simona Brambilla, Mc

Da archivio MC

- 1999 – MOZAMBICO – Dio è bello

- 2000 – Mozambico – Cantare la fede

- 2001 – MOZAMBICO – Ma era proprio biondo?

- 2003 – MAUA (MOZAMBICO): la grande occasione della pace

- 2009 – Teologia Macua: Dio è donna

- 2015 – Nyaatha è Beata

- 2017 – Lumache e camaleonti