I vent’anni di Missioni Consolata Onlus

testo di Chiara Giovetti |

La Fondazione Missioni Consolata Onlus compie vent’anni. Nata nel 2001 per accompagnare nel nuovo secolo i Missionari della Consolata, diventata Ong nel 2007 e, oggi, organizzazione della società civile riconosciuta dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, incarna, con le sue iniziative, i tratti peculiari dei missionari che l’hanno fondata.

Il 26 luglio del 2001 nasceva la Fondazione Missioni Consolata Onlus (Mco), costituita dall’«Istituto missionari di Maria Ss.ma Consolata», come si chiamava davanti allo stato la «filiale» italiana di quello che, quasi dalle origini, era registrato nei libri del governo come il «Collegio internazionale della Consolata per le missioni estere». Lo scopo della fondazione, si legge nello statuto, è quello di «informare, sensibilizzare e promuovere l’interesse» verso i paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione alle attività dei Missionari della Consolata.

Fin dai suoi esordi, Mco ha avuto uno spettro di attività piuttosto ampio che abbraccia ambiti anche molto diversi fra loro, come gli aiuti umanitari e la tutela dei beni di interesse storico e artistico. Anche gli interventi che la Fondazione intende svolgere per realizzare i propri scopi statutari sono molto vari – dalla cooperazione allo sviluppo alla salvaguardia della pace e dei diritti dell’uomo, dall’allestimento e gestione di musei e biblioteche alla promozione di servizi per favorire l’inserimento della popolazione immigrata -, e prevede non solo azioni dirette, ma anche il sostegno a iniziative svolte da altri enti idonei.

Questa grande varietà è solo apparentemente una frammentazione. È, viceversa, la coerente traduzione in termini operativi e laici di quello che i Missionari della Consolata indicano come elemento chiave del proprio carisma, cioè il tratto che hanno ereditato dal loro fondatore, il beato Giuseppe Allamano, e che più li definisce e li identifica: l’ad gentes, cioè l’annuncio del Vangelo a chi ancora non lo conosce. Questa missione richiede uno sguardo talmente ampio e articolato su popoli, culture, religioni, visioni del mondo, che non può che trasferirsi anche alle organizzazioni al servizio del lavoro dei missionari, come è, appunto, Mco.

Un po’ di storia

Alla fine del secolo scorso, i Missionari della Consolata avevano già all’attivo diverse attività che potevano dirsi di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale. Un ufficio cooperazione era presente in Casa Madre a Torino fin dal 1970 e aveva gestito le primissime adozioni a distanza a partire dagli anni Ottanta. Campagne come quella del 1980 per la creazione del «Parco Yanomami» con la raccolta un milione di firme (reali, non digitali), e quella di «Una mucca per l’indio» in favore dei popoli indigeni dell’Amazzonia negli anni 1988-89, avevano proposto una visione dello sviluppo che cercava le cause della povertà nell’ingiustizia e nelle diseguaglianze.

I primi contatti con il mondo del volontariato impegnato in attività di cooperazione cominciarono ancora negli anni Cinquanta con l’invio in Kenya di medici del Cuamm di Padova, passarono attraverso la collaborazione alla nascita e sviluppo di Mani Tese a metà degli anni Sessanta e nel 1967 videro l’Lvia di Cuneo inviare una sua volontaria in Kenya con missionari della Consolata in Meru@.

Inoltre, diversi missionari, ad esempio nella regione colombiana del Cauca, avevano cominciato ad affiancare alle attività realizzate con il sostegno di singoli benefattori anche diversi progetti finanziati con fondi di istituzioni pubbliche e private, dando un contributo cruciale al riscatto del popolo indigeno Nasa. La rivista Missioni Consolata ospitava con regolarità, fin dagli anni Settanta, articoli di riflessione sulla cooperazione e sullo sviluppo.

Tutte queste iniziative, quasi sempre lanciate da missionari pionieri, riflettevano i cambiamenti in atto nei rapporti fra paesi ricchi e quello che all’epoca era chiamato Terzo Mondo. Questi cambiamenti, alla fine degli anni Novanta, richiedevano una maggior professionalizzazione della cooperazione ed evidenziavano la necessità di superare i fallimenti degli anni Ottanta, a cominciare dalla crisi del debito, che si era tradotta per l’Africa e l’America Latina in quello che viene ricordato come il «decennio perduto» dello sviluppo@.

Nasce la fondazione

I missionari che lavoravano con i popoli indigeni dell’America Latina o con le aree più isolate dell’Africa, si erano affacciati al mondo della cooperazione allo sviluppo e dei progetti spesso appoggiandosi ad altre organizzazioni e associazioni. Avevano condiviso poi queste loro esperienze, che di fatto erano diventate anche competenze, con i confratelli in Italia, rendendo sempre più urgente e concreta la necessità di darsi uno strumento come la Fondazione per poter portare avanti le iniziative in prima persona.

A questo si aggiunga poi il fatto che il decreto legislativo 460 del 1997@ introduceva la detraibilità delle erogazioni liberali a favore delle Onlus, cosa che avrebbe portato un beneficio anche ai donatori. La strada che conduceva alla nascita di Mco era tracciata.

All’inizio di questo secolo, dunque, era tempo per i membri della Regione Italia dell’«Istituto missionari di Maria SS.ma Consolata» di trarre le conseguenze di questi cambiamenti e di mettere a frutto le intuizioni di tanti confratelli attivi sul campo e in Italia. La Fondazione avrebbe organizzato le conoscenze e l’esperienza che l’Istituto aveva acquisito dagli anni Settanta, e le avrebbe rese disponibili a tutti i missionari.

I finanziatori di Mco

In questi vent’anni, Mco ha realizzato progetti e iniziative, sia direttamente che come partner di altre organizzazioni, grazie a fondi di diversi enti privati e pubblici: la Conferenza episcopale italiana, Caritas italiana, la città di Torino, la Regione Piemonte, Roma Capitale, l’8×1000 della Chiesa valdese, la Water Right Foundation, solo per citarne alcuni.

Ma la peculiarità – e la forza – di Mco sono, da sempre, i donatori privati, oltre settemila persone nel 2020, insieme a tante realtà dell’associazionismo, dell’imprenditoria e del mondo cattolico: 79 associazioni, organizzazioni, cooperative sociali e gruppi amici, 32 aziende, 20 diocesi o loro uffici missionari, e a oltre 200 istituti o congregazioni religiose.

Gli ambiti di azione

Quanto agli ambiti della cooperazione allo sviluppo in cui la Fondazione è attiva, quello prevalente è senza dubbio l’istruzione (un ambito tipico dell’impegno missionario) che riguarda tutti i gradi scolastici dall’infanzia alla secondaria, fino ai corsi professionali (infermieristica, insegnamento …) e universitari, e comprende il sostegno a distanza concentrato, ma non limitato, sulle scuole primarie.

Seguono poi l’educazione allo sviluppo, realizzata sulle pagine della rivista Missioni Consolata, di cui Mco è editore, il diritto alla salute promosso da quattro ospedali e tanti dispensari in Africa, oltre diversi centri di salute in Amazzonia. L’accesso all’acqua, la salvaguardia dei diritti dei popoli indigeni, lo sviluppo economico, la difesa dell’ambiente sono gli altri ambiti.

Mco realizza i propri progetti e le iniziative in collaborazione con i Missionari della Consolata o con organizzazioni partner indicate da questi. I responsabili operativi dei progetti, dei programmi di sostegno a distanza, delle strutture sanitarie ed educative che Mco sostiene sono missionari che lavorano e risiedono nei paesi nei quali si svolgono le attività. A loro, la Fondazione offre servizi tecnici nella raccolta fondi, nella stesura, presentazione e rendicontazione dei progetti, nelle relazioni con i donatori, nella promozione e comunicazione del loro lavoro tramite la rivista, i siti web e i social.

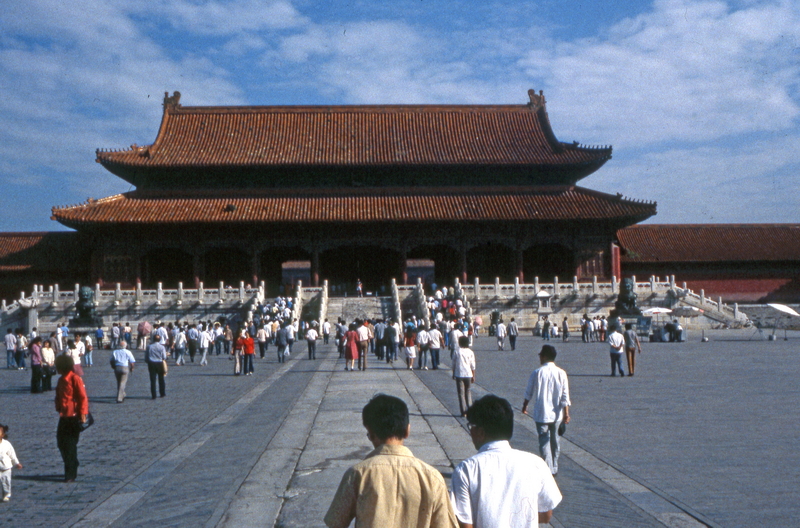

Nel 2020 Mco ha raccolto fondi e svolto attività in 18 paesi: Italia, Tanzania, Repubblica democratica del Congo, Kenya, Etiopia, Uganda, Costa d’Avorio, Eswatini, Angola, Mozambico, Sudafrica, Madagascar, Mongolia, Brasile, Colombia, Messico, Argentina, Venezuela.

In Africa, a beneficiare maggiormente dei fondi raccolti sono stati Tanzania, Repubblica democratica del Congo, Kenya ed Etiopia, mentre per l’America Latina è stato il Brasile – e specialmente le attività in Amazzonia con i popoli indigeni di Roraima – che ha ricevuto il sostegno maggiore.

Le prospettive per il futuro

L’anno del ventesimo anniversario dalla fondazione ha coinciso anche con quello in cui Mco è stata chiamata a preparare e pubblicare il suo primo Bilancio sociale. Questo esercizio ha finito per trasformarsi anche in un’occasione per riflettere proprio su questi vent’anni e, inevitabilmente, sulle prospettive per il futuro. Come scrive il coordinatore di Mco, padre Ugo Pozzoli, nella lettera introduttiva al Bilancio sociale@, «la rivista che deve aprirsi maggiormente a un pubblico più giovane attraverso un più forte impulso sul web e sui social; la formazione dei nostri missionari, soprattutto quelli sul campo, che deve garantire un sempre migliore accompagnamento di progetti e programmi di cooperazione e solidarietà; la Certosa di Pesio, storico luogo di fede immerso nel verde di un bellissimo parco naturale, che deve trasformarsi in luogo di educazione alla spiritualità della missione e dell’ambiente: sono soltanto alcune fra le sfide che ci attendono nel prossimo futuro e verso cui guardiamo speranzosi».

Quanto poi al campo della cooperazione allo sviluppo, occorrerà chiedersi quali siano, oggi, quei territori inesplorati che possono dare sostanza a quell’ad gentes che plasma l’Istituto Missioni Consolata e Mco con lui, come negli anni Sessanta lo furono l’esperienza con i popoli indigeni dell’America Latina e, all’inizio del Novecento, l’invio in Kenya dei primi missionari.

Un esempio efficace sono le parole che padre Matteo Pettinari ha affidato a questa rivista nel marzo del 2020@: «Si può dire che la salute mentale sia l’ad gentes del mondo della sanità: sono i malati mentali quelli che nessuno ha ancora avvicinato, di cui nessuno vuole occuparsi». Mco e i missionari si sono sempre impegnati nella sanità, ma è presente da anni nell’Istituto la consapevolezza che per farlo con efficacia oggi, forse, non si tratta più solo di costruire un ospedale en brousse, nella foresta, dove nessuno è ancora arrivato, bensì di riuscire a immaginare qual è la nuova brousse nel 2021 – si tratti di un luogo fisico o di un ambito, come appunto la salute mentale – per raggiungerla e non lasciare al margine le persone che la abitano.

Non c’è un manuale tecnico che possa aiutare a sviluppare uno sguardo al tempo stesso lucido e coinvolto per vedere le brousse di oggi e capire come affrontarle. Probabilmente quello sguardo è lo stesso che un missionario come fratel Carlo Zacquini ha condiviso con chi scrive raccontando il suo primo contatto con gli Yanomami e con la foresta amazzonica al suo arrivo a Catrimani, nell’Amazzonia brasiliana, ormai più di cinquanta anni fa: «Rimasi a bocca aperta: vedevo bellezza, armonia, e pensavo che volevo capirla ed esserne parte. Così pian piano, in punta di piedi, cominciai ad avvicinarmi».

Chiara Giovetti

Mco – carta d’identità

- Nome: Fondazione Missioni Consolata Onlus

- Data di nascita: 26 luglio 2001

- Riconoscimento come Ong idonea: 17 dicembre 2007

- Iscrizione all’elenco delle Organizzazioni della società civile (Osc): 4 aprile 2016

- Sede legale: Torino, Corso Ferrucci, 14

- Sedi operative: Certosa di Pesio a Chiusa di Pesio (CN), fraz. San Bartolomeo e Roma, Viale della Mura Aurelie, 16

- Sito web: www.missioniconsolataonlus.it

- Personale: Diciotto persone, di cui quattro missionari, tredici laici e una volontaria

- Attività principali: sostegno a distanza, progetti di cooperazione, informazione e formazione, rivista Missioni Consolata

- Ambiti principali: istruzione, educazione allo sviluppo, sanità e nutrizione, accesso all’acqua, diritti dei popoli indigeni, sviluppo economico, pace e cura del creato