Vangelo senza quarantene

- Introduzione: Vescovi in mezzo alla pandemia.

- Mongolia – Confinati nelle steppe

- Colombia – Scuola, sanità e narcos

- Mozambico – Se non bastassero cicloni e terrorismo.

- Eswatini – Una chiesa piccolo ma pronta

- Brasile – È tempo di prendersi cura.

Vescovi in mezzo alla pandemia

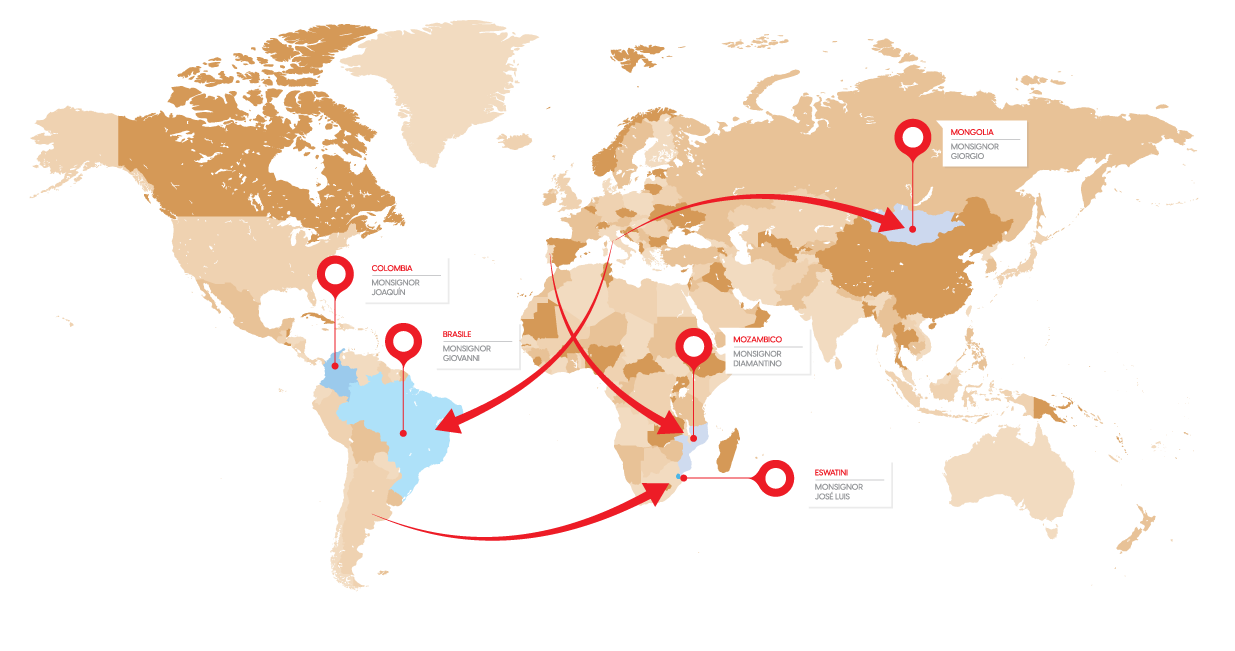

Cinque missionari della Consolata raccontano la loro lotta contro il Covid-19. Da un punto di osservazione (e partecipazione) particolare: quello del vescovo. Cinque Chiese locali in cinque paesi tra Africa, Asia e America Latina. Cinque esperienze accomunate dallo spirito missionario, quello che va in cerca dei lontani e degli ultimi, anche in tempi di confinamento.

I vescovi missionari della Consolata oggi sono dodici. Tutti al servizio di Chiese presenti in territori poveri e a volte dilaniati dai conflitti, comunità colpite duramente anche dalla pandemia di Covid-19.

Nati in otto paesi diversi tra Europa, Africa e America Latina, hanno dai 47 ai 79 anni e operano in Brasile, Colombia, Eswatini, Kenya, Mongolia e Mozambico.

Dall’Africa alla Mongolia all’America Latina, il Covid-19 non ha risparmiato nessun paese e nessuna classe sociale, ma i primi a rimanere senza ossigeno sono stati, come sempre, i più poveri, gli esclusi, compresi quelli che nemmeno hanno potuto capire di cosa stessero morendo e sono rimasti fuori dalle statistiche per mancanza di tamponi, perché nel loro paese c’è un solo medico ogni 10mila persone.

Cinque di questi vescovi raccontano ai lettori di MC come stanno affrontando l’emergenza sanitaria nelle Chiese che servono. Monsignor Giorgio in Mongolia, mons. Joaquín in Colombia, mons. Diamantino in Mozambico, mons. José Luis in Eswatini e mons. Giovanni in Brasile.

Ciò che accomuna i loro episcopati è lo stile missionario, declinato in modo originale in ciascuna delle Chiese particolari nelle quali hanno operato e operano. L’annuncio a tutti, soprattutto a chi non ha ancora conosciuto Cristo, la scelta degli ultimi, la consolazione, la promozione della pace, il dialogo interreligioso, l’amore per Maria Consolata sono tra i pilastri della loro azione pastorale, anche in mezzo alla pandemia.

Sono volti di una chiesa che partecipa alla sofferenza e alla speranza del suo popolo.

Luca Lorusso

Confinati nelle steppe

Mongolia: Monsignor Giorgio Marengo

È diventato vescovo della giovanissima chiesa mongola nel mezzo della pandemia. Con tutti i luoghi di culto chiusi, dopo più di un anno, monsignor Marengo non ha ancora potuto celebrare l’eucaristia con il suo popolo. Ma la vicinanza ai mongoli, sia cristiani che non, è sempre viva.

La nomina a vescovo di Ulaan Baatar è arrivata a padre Giorgio Marengo il 2 aprile 2020, mentre era parroco della missione di Arvahieer, un piccolo centro rurale della Mongolia.

In quei giorni, le immagini della fila di camion militari che trasportavano le bare delle vittime bergamasche del Covid-19, facevano il giro del mondo. Il 27 marzo in Italia si era registrato il numero più alto di morti nella prima ondata, 919 in 24 ore, superato solo dai 993 del 3 dicembre successivo. La Mongolia sperimentava le chiusure anti-Covid già da febbraio, benché mancassero molti mesi al 29 dicembre, quando si sarebbe registrato il primo morto per Covid anche lì.

A causa delle chiusure, monsignor Giorgio non ha potuto essere ordinato vescovo in Mongolia e ha dovuto aspettare quattro mesi dopo la nomina. L’ordinazione è avvenuta l’8 agosto 2020 nella sua Torino, al santuario della Consolata.

È successore di mons. Wenceslao Selga Padilla, vescovo filippino della congregazione del Cuore immacolato di Maria, morto nel 2018, che, assieme ad alcuni confratelli, aveva rifondato la chiesa in Mongolia dal 1992, dopo 70 anni di comunismo. La Prefettura apostolica comprende l’intero territorio della Mongolia, 1,566 milioni di Km2 (quasi cinque volte l’Italia) nei quali vivono tre milioni di abitanti, e 1.300 cattolici. I sacerdoti sono 24, tutti, tranne uno che è locale, sono missionari stranieri. C’è un diacono che aspetta da due anni, a causa del Covid, di diventare prete, e 35 suore, anch’esse straniere.

A oggi, mons. Marengo non ha potuto ancora celebrare l’eucaristia con il suo popolo.

![]()

Monsignor Marengo, lei è diventato vescovo l’8 agosto 2020 nel bel mezzo della pandemia.

«La mia vita è cambiata in un anno strano. Molte delle cose legate al diventare vescovo, io le ho vissute fuori dagli schemi. Ad esempio: quando vieni nominato vescovo, entro 90 giorni devi essere consacrato. Ecco, per me non è stato possibile, perché in Mongolia non poteva venire nessuno, il paese era chiuso. Un altro esempio è la nomina: di solito vi è coinvolta molta gente, compreso il nunzio… per me, invece, eravamo quattro gatti, e tutto è stato fatto in sordina.

L’ho presa come un’indicazione di metodo, che poi è quello allamaniano di non fare rumore.

Oggi la Mongolia è ancora isolata e i luoghi di culto sono tutti chiusi da un anno e mezzo.

All’inizio, ho vissuto la pandemia in campagna, ad Arvahieer, come parroco. Quando è arrivato il momento di dare pubblicamente la notizia della mia nomina, sono andato in corriera a Ulaan Baatar. In quei giorni l’Italia era il paese più colpito dal coronavirus. Quando sono arrivato in capitale, è entrata la polizia nella corriera e, dato che io ero l’unico straniero, mi hanno chiesto di dove fossi. Quando ho risposto che ero italiano si sono spaventati tutti. Allora l’autista, che mi conosce, ha subito detto: “No no, lui vive qua, non era in Italia in queste settimane”».

La chiusura ha riguardato solo le riunioni religiose, o tutti?

«A ondate è stata ridotta, fino a essere cancellata, anche la vita sociale in generale: le attività, i cinema, i teatri, ecc.

A intermittenza, le altre attività sono riprese, quella religiosa no. Non solo i luoghi di culto cristiani, ma tutti, anche i monasteri buddisti. Per noi cristiani è fondamentale recarci di persona in chiesa, per la celebrazione dei sacramenti, soprattutto l’eucaristia. È dunque un grande sacrificio quello che ci viene chiesto».

Ci fa una cronaca del Covid nel paese?

«Quando in Italia c’era il Festival di Sanremo, nel 2020, in Mongolia eravamo già chiusi.

Appena sono arrivate le prime notizie da Wuhan, il governo ha chiuso il confine con la Cina e ha bloccato tutte le comunicazioni interne.

In Mongolia sono molto bravi perché sono abituati a epidemie periodiche, per esempio alla peste bubbonica trasmessa dalle marmotte e dai roditori. Ogni anno d’estate ci sono dei luoghi in cui scoppia un focolaio, e allora chiudono tutto.

Per il Covid sono stati tempestivi, e sono riusciti a stare tranquilli per diversi mesi.

A marzo 2020 c’è stato il primo caso di un positivo: era un francese, lavoratore di una multinazionale. All’inizio è stato molto male, ma poi è guarito, e questa guarigione è stata vissuta dal paese come una vittoria. Si è diffusa un po’ l’illusione che la Mongolia fosse esente dalla pandemia. In effetti, i casi sono stati molto pochi per diversi mesi, fino all’autunno del 2020.

L’11 novembre è iniziato il primo lockdown serio, fino a Natale. Non si poteva uscire di casa. In quei mesi i mongoli hanno capito che non erano indenni neanche loro.

Con l’anno nuovo è iniziata la campagna vaccinale di massa. Questa primavera è stato un susseguirsi di lockdown e parziali riaperture.

Oggi (ad agosto, ndr) i casi sono molti e ci sono ancora decessi quotidiani, con picchi di 10 persone al giorno*».

![]()

Quali nuovi problemi e nuove opportunità ha portato la pandemia al paese?

«Nei momenti di chiusura sono emerse con più forza le grandi tensioni già presenti nella popolazione. Quelle che sfociano in piaghe sociali come l’alcolismo, che infatti ha avuto un boom.

La famiglia si sta sgretolando in Mongolia. Molte famiglie si sono trovate all’improvviso a stare “recluse” insieme nei pochi metri quadri della loro gher o appartamento, e sono venute fuori molte situazioni difficili, soprattutto laddove l’unità familiare era già minacciata dall’assenza di uno dei genitori, solitamente il padre. In generale, è balzata all’occhio di tutti la carenza del sistema sanitario. In un paese che sta crescendo, la sanità pubblica dovrebbe essere una priorità.

Il popolo mongolo, però, si compatta molto bene in caso di emergenza. Il sentimento di unità nazionale è molto forte, e si è visto chiaramente con la pandemia. Ad esempio, nessuno si lamenta della mascherina.

Sono anche emersi casi di eroismo civile: quando scarseggiavano ambulanze e autisti e lo stato ha chiesto aiuto alla popolazione, molta gente, anche con la propria macchina, si è offerta.

Come Chiesa abbiamo innanzitutto cercato di soccorrere le persone più in difficoltà, organizzando distribuzioni di generi di prima necessità. In questo, molti amici italiani sono stati di grande aiuto, rispondendo con generosità ai nostri appelli. Poi, trovandoci chiusi in casa, abbiamo potuto riflettere maggiormente sulle nostre attività, provando a intraprendere un discernimento. Da questo lavoro è nato, ad esempio, un progetto di catechesi in piccoli gruppi che possa andare avanti anche in caso di lockdown, perché le riunioni fino a cinque persone sono concesse. Una catechesi slegata dagli schemi del classico catechismo parrocchiale, quello fatto dall’autunno alla primavera, con la pausa estiva. Ci siamo inventati qualcosa di più adattabile.

E poi c’è tutto il discorso dei media: ancora adesso facciamo la trasmissione online della messa sul canale FB della prefettura apostolica della Mongolia. Anche le parrocchie la fanno. E i catechisti hanno iniziato a far circolare materiale sui social per sostenere i fedeli».

![]()

Qual è la peculiarità dell’essere un vescovo missionario della Consolata? Qual è il «valore aggiunto» che lei e i suoi confratelli vescovi offrite alle diocesi che guidate? E cosa offre il vostro essere vescovi all’Istituto?

«Alle chiese particolari i vescovi della Consolata offrono il loro essere missionari, quella spinta che va in ricerca non solo di chi è già cristiano, ma anche di chi è ancora fuori dal gregge cattolico. Penso anche alla nostra impostazione sacerdotale basata sulla spiritualità del beato Allamano, e quindi sui pilastri dell’eucaristia, della vita mariana e del fare bene il bene senza rumore. Sottolineerei soprattutto la dimensione della ricerca dell’annuncio. Cosa che magari in altri contesti, se il vescovo non viene da un’esperienza missionaria, può essere meno presente. Quindi un’attenzione particolare agli ultimi, e a quelli che, semplicemente, non sono cristiani, un atteggiamento di dialogo, una volontà di creare ponti nella società.

Per l’Imc avere dei vescovi tra i suoi missionari penso possa voler dire avere sott’occhio la situazione delle Chiese particolari da una prospettiva un po’ più ampia. Sono un po’ come delle voci che portano dentro l’Istituto tutta la Chiesa».

Il motto del suo episcopato è un versetto del salmo 34: «Guardate a Lui e sarete raggianti». In che modo ha vissuto questa esortazione nel suo primo anno da vescovo?

«Intanto mi sono piacevolmente stupito di come questo salmo ritorni molto spesso nella liturgia feriale. Ogni tanto nella messa quotidiana salta fuori questo “guardate a Lui e sarete raggianti”. Puntare lo sguardo del cuore verso il Signore penso sia la priorità del vescovo missionario.

Cerco, con tutta la mia povertà, di attaccarmi a questa Parola per viverla. La sproporzione fra le esigenze e le sfide della chiesa, e la mia povertà personale, mi mette con le spalle al muro, e mi rende più consapevole che la luce viene da Cristo. Se veramente guardiamo tutti a Lui, questa luce poi si espande nelle nostre realtà.

Poi c’è questa particolarità: “Guardate a lui e sarete raggianti” può essere tradotto anche con “guardate a lui e sarete luminosi”, oppure “illuminati”. Ecco, per noi l’illuminazione viene come pura grazia, non è il raggiungimento di un’intuizione nostra, è la luce di Cristo che ci raggiunge. L’illuminazione è anche il concetto centrale del buddismo. Quindi per me il versetto del salmo 34 ha anche il gusto del dialogo interreligioso.

Ho una grande stima dell’illuminazione come cammino di perfezionamento proposto dal buddismo, e nello stesso tempo sono felice di essere cristiano perché so che la luce viene e, semplicemente, noi la dobbiamo accogliere, e che arriva per chiunque, non è una cosa riservata a pochi intimi, ma è la proposta cristiana per tutti».

Luca Lorusso

* Al 7 settembre, dall’inizio della pandemia i casi positivi registrati in Mongolia sono stati 236mila, 780 ogni 10mila (in Italia 755). I morti 968, uno ogni 3.127 abitanti (in Italia uno ogni 470).

![]()

Scuola, sanità e narcos

Colombia: Monsignor Joaquín Humberto Pinzón Güiza

Monsignor Pinzón è il primo vescovo del Vicariato apostolico di Puerto Leguizamo-Solano. In un territorio «remoto», dove i confini sono percepiti come idee astratte, il Covid ha portato la durezza del confinamento, e la coscienza di essere uno spazio marginale per lo stato centrale. La pandemia ha evidenziato la carenza di sanità e scuola, ma anche il potere del narcotraffico e dei gruppi di guerriglieri. Nonostante questo, la resilienza e la speranza del popolo rimangono intatte.

Il nostro Vicariato di Puerto Leguizamo-Solano, costituito nel 2013, si trova nel Sud dell’Amazzonia colombiana. Comprende un territorio di 56mila km2 in cui convergono le comunità di tre dipartimenti colombiani: Sud di Putumayo, Sud di Caquetá e Nord dell’Amazzonia. La sua popolazione è di circa 59mila abitanti, di cui 49mila cattolici. Ci sono tredici sacerdoti, di cui 12 religiosi e uno diocesano, e 12 suore per 5 parrocchie. Uno dei suoi tratti peculiari è il suo carattere di confine (tra Colombia, Perù ed Ecuador), che consente lo sviluppo di dinamiche di scambio a tutti i livelli.

Frontiere immaginarie, frontiere reali

Quando papa Francesco dice che «tutto è connesso», ci aiuta a prendere coscienza che le dinamiche vitali che si generano sul pianeta riguardano tutti noi che lo abitiamo.

Essa è una verità ancora più evidente in questo tempo di pandemia da Covid-19. Chi avrebbe immaginato che il coronavirus, avendo avuto origine in terre lontane, avrebbe colpito anche questo angolo di mondo? Questo «luogo remoto», come è considerato da molti.

Possiamo dire che la pandemia non solo ha raggiunto il nostro territorio, ma ci ha anche colpito in modi sorprendenti e inaspettati*.

In questo spazio di vita colombiano dove i confini politici degli stati spesso sono più realtà immaginarie che effettive, dove le frontiere non entrano nella mentalità delle persone e dei popoli, ci è stato imposto un confinamento duro.

Improvvisamente le nostre interazioni e i nostri movimenti sono stati limitati.

Abbiamo capito che nonostante l’Amazzonia sia ampia, possono verificarsi condizioni che impongono limiti al movimento e alle relazioni.

Ora i confini nazionali e internazionali stavano entrando in vigore e in vita. Sì, la sfocatura e la relatività dei confini erano fortemente diluite davanti al nostro sguardo attonito e impotente.

Ora il fiume che ci ha sempre unito, non solo ci separava, ma sollevava nazionalismi che non aiutano nella ricerca di soluzioni ai problemi comuni che affrontiamo come persone, popoli e paesi.

Ora reciprocità e armonia lasciavano il posto all’isolamento e alle tensioni personali e comunitarie, locali, nazionali e internazionali.

Territorio trascurato: salute, scuola, fame

Il Covid-19 non solo ha messo in evidenza le differenze tra i paesi, ma ha anche e soprattutto rivelato le differenze all’interno del nostro paese. Abbiamo capito che quando veniamo chiamati «abitanti lontani» c’è qualcosa di vero, poiché in questo tempo di pandemia si è manifestato in modo chiaro lo storico abbandono dei luoghi periferici della Colombia da parte dello stato.

È così che il nostro territorio si rivela, pur con tutto il suo splendore, come territorio marginale, territorio di remota, vera frontiera. I servizi sanitari sono carenti: non esistono né le infrastrutture né il personale sufficiente, tanto meno le attrezzature e le forniture necessarie. Se la pandemia ha aiutato in qualcosa, l’ha fatto nell’evidenziare la precarietà del sistema sanitario.

Anche i servizi educativi sono stati travolti. Si è pensato di poter offrire un’educazione virtuale ai nostri bambini e ragazzi, ma qui, al di là dei cartelloni pubblicitari che affermano: «Leguizamo vive digitale», non c’è un servizio internet all’altezza. Non esistono apparecchiature informatiche che possano consentire ai ragazzi di connettersi. Se queste carenze sono state vissute nei centri urbani, che dire dei villaggi e delle comunità più remote?

È stato un fenomeno che ha esacerbato i problemi già esistenti di un sistema educativo di bassissima qualità, con molti limiti materiali e umani; un sistema che sopravvive grazie agli enormi sforzi degli insegnanti.

Purtroppo, tra i ragazzi c’è una grande diserzione della scuola: molti, demotivati dal fatto di non avere i mezzi per studiare, hanno iniziato a lavorare in fattorie, miniere o coltivazioni illecite.

Il confinamento ha portato anche la fame a coloro che vivono alla giornata (soprattutto nei centri abitati). A riguardo di questo, apprezziamo molto la generosità che è nata per soccorrere tante famiglie in difficoltà. Il valore della solidarietà è stato visibile.

Il traffico di droga non si ferma

Una realtà che non ha subito il confinamento è stata quella del traffico di droga. Anche durante la pandemia hanno continuato a esistere la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle droghe. È un fenomeno che rafforza un altro problema drammatico: la violenza.

Senza dubbio, quest’altra pandemia, quella della violenza, ha generato più morti del Covid-19, soprattutto tra i giovani.

Le coltivazioni illecite hanno la capacità di incoraggiare le nuove generazioni a entrare nel mondo del guadagno facile, di difondere quella che viene definita «narco mentalità», quella di chi vuole arricchirsi in fretta e con poco sforzo.

Tutto questo sta generando disgregazione familiare e sociale, sia nelle comunità contadine che in quelle indigene.

La guerriglia

Un’altra realtà, legata a quella della droga, che non ha vissuto il confinamento, è quella bellica. Essa ha continuato a seguire il suo corso «normale», uccidendo e provocando danni.

Gli effetti del processo di pace che si sta portando avanti con i guerriglieri delle Farc, li abbiamo sentiti nella fase di attuazione, quando il gruppo di insorti ha deciso di consegnare le armi. Abbiamo vissuto un periodo di armonia nel territorio e abbiamo potuto sperimentare una certa tranquillità. Ma è stato qualcosa di effimero, come ci ha detto un contadino: «Tanta felicità non può essere così duratura».

Ebbene, purtroppo, il processo di pace non ha previsto come fare per mantenere il controllo e garantire l’ordine nei territori precedentemente in mano alle Farc. Le istituzioni non sono state in grado di arrivare in quei territori. E i territori strategici per la loro collocazione geografica, come il nostro, sono diventati oggetto di contesa da parte di diversi attori, come i dissidenti delle Farc e i gruppi legati al narcotraffico (senza specifica identificazione), tutti motivati dal profitto che le economie illegali portano, e tutti generatori di paura, ansia, caos e morte.

La nostra gente vive consapevole che non c’è alternativa al resistere, e al resistere con saggezza e prudenza, come sa fare da decenni. È la stessa strategia che mette in atto per affrontare il Covid.

![]()

Fare del Covid un’opportunità per la vita

Le devastazioni della pandemia da Covid-19 e le altre pandemie che abbiamo descritto, fanno percepire alle persone la fragilità della vita, nonostante sia un dono così prezioso. La malattia, così come la violenza, non hanno remore a colpirci con forza. Ciò che risalta di più in questa lotta è la resilienza delle persone che guardano al futuro con speranza.

Scendendo dal fiume Caquetá sul deslizador, mezzo di trasporto fluviale di questi territori, ho assistito a una conversazione tra alcune persone. Mi ha colpito la frase di una donna: «A che ci è servito tutto questo, se non impariamo niente? Continuiamo come prima».

La verità è che, per molti, tutto quello che hanno vissuto in questo tempo di pandemia, è stato solo una parentesi da chiudere al più presto per tornare alla «vita normale». Ma c’è anche chi crede che questa esperienza ci abbia aiutato in qualcosa, soprattutto a pensare e ripensare il nostro stile di vita politico, economico e sociale.

La pandemia ha messo in luce lo splendore e la fragilità della vita, e la precarietà dei nostri servizi educativi e sanitari. Ecco perché l’imperativo che ne traiamo è quello di valorizzare la vita al di là di ogni altra realtà e di lottare per essa, individualmente e collettivamente.

L’incertezza è ciò che caratterizza il futuro del nostro territorio. Il destino della guerra e del traffico di droga è incerto; incerta la situazione di abbandono da parte dello stato, e la condizione dei servizi educativi e sanitari. Sì, tutto è incerto, e qualsiasi previsione sarà sempre inscritta nell’orizzonte delle probabilità, delle utopie che a volte si trasformano in chimere. Tuttavia noi, come Chiesa, crediamo che la situazione che stiamo vivendo sia uno spazio propizio per sviluppare una spiritualità che ci permetta di affrontare le difficoltà, per rafforzare le spiritualità dei popoli e, al loro interno, proporre la spiritualità della cura, della riconciliazione, della comunione e dell’accompagnamento.

Qui è urgente sognare, progettare e realizzare propositi evangelici che formino e alimentino la vita dei credenti come popolo e come discepoli.

Essere famiglia umana

La coscienza di essere un’unica famiglia umana si rafforza nella fraternità e nell’amicizia sociale.

Nel nostro Vicariato sarà urgente la formazione della coscienza comunitaria, e il rispetto della vita in tutte le sue manifestazioni.

Qui siamo sollecitati a capire che siamo tutti sulla stessa barca e che i problemi di alcuni riguardano tutti, come ha sottolineato papa Francesco. È necessario dare corpo all’utopia della fratellanza, quella tra gli uomini e quella tra l’uomo e la natura. A tal fine, cercheremo di fare delle nostre comunità spazi di vita e di comunione, spazi di trasmissione e coltivazione dei valori di un’umanità solidale.

I motivi per credere sono tanti, tanto da fare della resistenza la nostra forza e da trasformare la paura in speranza.

Joaquín Humberto Pinzón Güiza

* Al 7 settembre, dall’inizio della pandemia i casi positivi registrati in Colombia, su una popolazione di 48,6 milioni di persone, sono stati 4,9 milioni, 1.011 ogni 10mila (in Italia 755). I morti 125.331, uno ogni 387 abitanti (in Italia uno ogni 470).

Se non bastassero cicloni e terrorismo

Mozambico: Monsignor Diamantino Guapo Antunes

Successore del suo confratello, monsignor Ignazio Saure, divenuto arcivescovo di Nampula, mons. Diamantino è vescovo di Tete dal 12 maggio 2019. È il quinto da quando la diocesi è stata eretta nel 1962. Il Covid, in Mozambico, come in molti altri paesi, ha reso ancora più evidente l’insufficienza della sanità pubblica, e il bisogno di vicinanza e di gesti di consolazione.

La diocesi di Tete conta circa tre milioni di abitanti sparsi in un’area di 100mila Km2 (un terzo dell’Italia). I cattolici sono 750mila. Ci sono 35 parrocchie, 65 sacerdoti, tra cui 17 diocesani e gli altri missionari. I Missionari della Consolata sono sette, incluso il vescovo, responsabili di quattro missioni e un centro di formazione per catechisti.

Il territorio è molto vario, c’è una zona fertile molto popolata (altipiano di Angonia), e una zona secca e arida (lungo il rio Zambesi). Centro propulsore di tutta la regione è la città di Tete.

Le popolazioni appartengono alla stessa etnia bantu, ma sono differenti per lingua e tradizioni. Le principali lingue sono: cinyungwe (40%), cichewa (35%) e cisena (15%) e altre (10%).

La gente vive di agricoltura e, quando può, di commercio informale con bancarelle lungo la strada. Si vive a contatto con le popolazioni dello Zambia, Zimbabwe e Malawi. Il territorio di Tete è ricco di miniere di carbone e ha una delle più grandi centrali idroelettriche dell’Africa, la diga di Cabora Bassa sul fiume Zambezi.

Storia della diocesi

Possiamo dividere la storia dell’evangelizzazione nell’attuale diocesi di Tete in due periodi. Il primo fu iniziato nel 1562 da gesuiti e domenicani che rimasero nella zona fino alla loro espulsione nel 1910. Il secondo iniziò nel 1942, e fu un periodo di penetrazione e consolidamento della Chiesa nel vasto territorio. Esso portò alla creazione della diocesi nel 1962. L’opera di evangelizzazione continua a essere svolta dai gesuiti, dai Missionari d’Africa, dai Padri di Burgos, dai Missionari Comboniani e della Consolata, a diretto contatto con la popolazione, nel lavoro quotidiano e nell’assistenza sanitaria, con notevoli frutti.

La situazione pandemica

Il primo caso di infezione con il nuovo coronavirus in Mozambico è stato confermato il 22 marzo 2020. Si trattava di un uomo di 75 anni tornato dal Regno Unito. Nel 2020 i casi di infezione sono stati pochi, ma con l’allentamento di alcune misure di prevenzione alla fine dell’anno, e l’arrivo dei turisti sudafricani, i casi sono aumentati notevolmente*.

Il Mozambico a inizio agosto era il paese africano con il maggiore tasso di positività, il 16,7%. Le misure del governo si sono fatte più severe. Le scuole sono state chiuse in alcune città, i luoghi di culto pure, c’è il coprifuoco dalle 21 alle 4. Mercati chiusi la domenica. Funerali limitati.

Gli operatori sanitari sono vaccinati, ma la campagna di vaccinazione è lenta. L’intento è di estenderla a tutto il paese entro la fine del 2021.

I nuovi problemi

Il Covid-19 è arrivato in Mozambico in un momento di grande difficoltà. Eravamo nel mezzo della gestione dell’emergenza legata ai cicloni Idai e Kenneth, che avevano distrutto nel 2019 case, centri di salute e ospedali, oltre ad aver causato 600 morti e molti dispersi. Inoltre il terrorismo islamista nella provincia di Cabo Delgado era (ed è) un altro grave problema.

La pandemia ha avuto un grande impatto sull’economia e sulla società, in particolare sul turismo e l’esportazione di materie prime. Il 60% degli stabilimenti turistici ha chiuso. La caduta dei prezzi di materie prime, come carbone e gas, ha pregiudicato gli investimenti esteri, facendo perdere altri posti di lavoro ed entrate statali.

Le piccole imprese hanno immensa difficoltà a mantenere i propri impegni fiscali, divenendo un problema per il paese già abbastanza indebitato.

L’impossibilità dell’insegnamento in presenza ha avuto un profondo impatto sul settore educativo. Lo stesso possiamo dire in campo religioso con la sospensione delle celebrazioni pubbliche e delle altre attività pastorali.

Senza accesso a redditi o sussidi di disoccupazione, con un risparmio piccolo o nullo, e in uno scenario di aumento dei prezzi, la popolazione più povera di Tete, soprattutto urbana, è oggi vulnerabile alla fame. La povertà e l’insicurezza alimentare aumentano l’insicurezza pubblica e urbana, e la piccola criminalità.

Infine, si è ridotta la risposta dei servizi sanitari di trattamento e prevenzione di altre malattie comuni come malaria, tubercolosi, Hiv-Aids.

La risposta della diocesi di Tete

La provincia di Tete è una delle più colpite dalla pandemia. Essa è, infatti, un corridoio di passaggio per i vicini Malawi, Zambia e Zimbabwe.

La diocesi ha cercato di mantenere viva la speranza tra la gente e di essere una presenza di consolazione e aiuto. Il vescovo ha visitato le missioni ed è stato in contatto con le comunità. Ha chiesto ai missionari di stare ancora più vicini ai fedeli, anche visitando le famiglie.

Siamo a stretto contatto con il ministero della Sanità a livello provinciale, partecipiamo ai tavoli tecnici per organizzare una risposta al coronavirus che metta al primo posto la prevenzione.

Nella Provincia di Tete c’è meno di un medico ogni 10mila abitanti (in Italia ce n’è uno ogni 247, ndr) e le strutture sanitarie sono poche e a volte prive di medicinali. Per questo la prevenzione e la formazione sono la chiave.

Gli agenti di pastorale si sono impegnati anche per diffondere messaggi di sensibilizzazione sul coronavirus, lavorando in piccoli gruppi per rispettare il distanziamento sociale. Abbiamo prodotto spot che sono trasmessi dalla neonata radio diocesana. Gli spot vengono diffusi in dialetti differenti, per arrivare a tutti. Alcuni missionari hanno montato degli amplificatori sulle macchine che girano per barrio e villaggi diffondendo le stesse raccomandazioni.

Diamantino Guapo Antunes

* Al 7 settembre, dall’inizio della pandemia i casi positivi registrati in Mozambico, su una popolazione di 28,8 milioni di persone, sono stati 148mila, 51 ogni 10mila (in Italia 755). I morti 1.881, uno ogni 15mila abitanti (in Italia uno ogni 470).

![]()

Una chiesa piccolo ma pronta

Eswatini: Monsignor José Luís Gerardo Ponce de León

Dal 2014 è vescovo dell’unica diocesi del piccolo Regno di Eswatini. Monsignor Ponce de León descrive una chiesa viva in un paese che, pur pacifico, ha manifestato negli ultimi mesi diverse tensioni, e palesato problemi sanitari, scolastici, economici e sociali rafforzati dal Covid.

Il Regno di Eswatini si trova tra Sudafrica e Mozambico. Il paese, che fino al 2018 si chiamava Swaziland, ha di recente fatto notizia a causa delle violenze dello scorso luglio. Conosciuta come una nazione pacifica, in pochi giorni ha visto la morte di una cinquantina di persone, il ferimento di altre centinaia, e la distruzione di molti negozi.

La diocesi di Manzini è l’unica del paese e, così, io sono l’unico vescovo cattolico. Su una superficie di 17mila km2 (come il Lazio, ndr) vivono 1,4 milioni di abitanti dei quali il 5% cattolici. Arrivato nel 2012 come «amministratore apostolico» dopo la morte di mons. Louis Ncamiso Ndlovu dell’Ordine dei servi di Maria, nel gennaio del 2014 sono diventato il suo quinto vescovo.

La piccola presenza cattolica, in questa nazione a maggioranza cristiana, è ben conosciuta, anche grazie al nostro servizio nel campo della salute (un ospedale, sette cliniche, un ospizio), dell’educazione (sessanta scuole) e della promozione di giustizia e pace (traffico di persone, rifugiati) coordinati dalla Caritas Eswatini.

![]()

Proteggere la popolazione

Non appena il presidente del Consiglio ha dichiarato, lo scorso marzo 2020, lo stato di emergenza, la nostra diocesi ha preso due iniziative. La prima è stata quella di interrompere la celebrazione delle funzioni religiose in tutte le parrocchie (17) e le comunità (un centinaio). La rapidità della decisione ha colto di sorpresa molti che hanno così capito la gravità della pandemia. La seconda è stata quella di identificare, insieme alla Caritas, le aree di intervento urgente. Ne abbiamo identificate sei: salute, cibo, acqua, rifugiati, comunicazione, casa.

Salute. Abbiamo fornito l’ospedale, i centri di salute e l’ospizio dei dispositivi di protezione individuale. La Conferenza episcopale italiana ci ha aiutati.

Cibo. La mancanza lavoro e la riduzione degli stipendi hanno inciso sulle famiglie. Le scuole, poi, nel nostro paese, sono una delle principali fonti di nutrimento per i bambini. Con le scuole chiuse, non ne potevano più beneficiare. Per questo, attraverso le nostre parrocchie, stiamo fornendo pacchi alimentari ai poveri della zona.

Acqua. Il messaggio «Lavati le mani» è stato uno dei primi che tutti abbiamo ricevuto e predicato. La domanda qui era: «Come fai quando l’acqua non c’è?». Abbiamo quindi offerto ad alcune famiglie una cisterna e delle grondaie per raccogliere l’acqua piovana. Avere un serbatoio consente anche di acquistare acqua da conservare per i tempi meno piovosi.

Informazione. Come in altri paesi, il governo ha utilizzato radio e Tv per informare sul virus. Con nostra sorpresa, abbiamo scoperto che c’erano famiglie nelle zone rurali che non avevano nemmeno una radio. Pertanto è stato fatto un elenco di 500 famiglie cui fornirle. Le radio hanno aiutato anche i bambini che hanno potuto ascoltare i programmi radiofonici di insegnamento.

Case con due stanze. Questo programma è iniziato in diocesi molti anni fa grazie al supporto di Home Plan (Olanda). Il Covid-19 lo ha reso più urgente. Il distanziamento è essenziale nella lotta al virus, ma per alcune famiglie che vivono affollate in case di una sola stanza è un lusso.

Rifugiati. Ogni anno visitiamo il Centro per i rifugiati sostenendo le famiglie con pacchi alimentari. La metà dei rifugiati sono bambini. Quest’anno la richiesta del Centro è stata di fornire loro articoli da toeletta e materassi.

Vicinanza social, ma non solo social

Come in altre nazioni, il Covid, oltre a creare dei nuovi problemi, ha portato allo scoperto quelli che già esistevamo ma stavano nascosti, come la mancanza di cibo e di acqua. Ne ha anche accentuati diversi, come la difficoltà delle famiglie di pagare la scuola: quando i giovani hanno potuto tornarci, tanti ci hanno chiesto una mano. La Chiesa cattolica qui è conosciuta come una chiesa al servizio di tutti, e il vescovo, in qualche modo, padre di tutti. Chiunque ne ha bisogno viene a trovarmi e, anche se non possiamo aiutare ogni volta, apprezzano di essere ascoltati.

Da sempre la diocesi ha saputo rispondere alle sfide sociali. Il Covid però ha portato nuove sfide come quella di accompagnare la fede dei cattolici che non potevano più andare in chiesa. La messa qui non è un’abitudine. Celebrare insieme è un elemento forte della nostra spiritualità.

Abbiamo allora preparato dei file audio da inviare via WhatsApp: preghiere e riflessioni sulle letture proposte dai preti della diocesi. Abbiamo anche offerto la messa della domenica su YouTube e, nella settimana santa, «le sette parole».

Con la pagina Facebook della diocesi sappiamo di aver raggiunto tanti.

Le sfide non finiscono

Al momento di scrivere questo articolo Eswatini si trova ad affrontare la terza ondata del Covid*, e soltanto il 10% della popolazione ha ricevuto le due dosi del vaccino. I numeri di coloro che possono entrare in chiesa è limitato. Chi vuole prepararsi per i sacramenti (battesimo degli adulti, comunione, cresima) non può farlo.

Per di più viviamo un tempo di violenza. Sembra che la calma sia tornata, ma è dovuta soltanto alla presenza dei soldati per le strade.

Un’altra sfida che rimane è quella della vicinanza a coloro che sono stati colpiti dal Covid. C’è bisogno di aiuto a livello spirituale e psicologico. Chi è stato contagiato e ha sentito la morte alle porte, chi ha visto i famigliari soffrire o morire a casa (una donna ne ha persi sette in due mesi), è rimasto con delle ferite non guarite.

Le chiese sono sempre il punto di riferimento più importante nei momenti difficili, e, allo stesso tempo, sono le prime a dover chiudere le porte…

Abbiamo bisogno, come diocesi, di ritrovarci (preti, religiose e laici) per riflettere su come essere chiesa in questo momento. La terza ondata probabilmente non sarà l’ultima e rischiamo di mancare di creatività, quella che ci porta lo Spirito, per continuare a testimoniare il Risorto.

José Luís Gerardo Ponce de León

* Al 7 settembre, dall’inizio della pandemia i casi registrati in Eswatini, su una popolazione di 1,5 milioni, erano 44mila, 302 ogni 10mila (in Italia 755). I morti 1.158, uno ogni 1.267 abitanti (in Italia uno ogni 470).

![]()

È tempo di prendersi cura

Brasile: Monsignor Giovanni Crippa

Fin dall’inizio dell’emergenza Covid, dal marzo 2020, la Chiesa brasiliana si è spesa per soccorrere la popolazione, in particolare i poveri. Anche nella diocesi di Estância, dove monsignor Crippa è stato vescovo dal 2014 fino ad agosto, la pandemia ha colpito duro, ma la risposta della Chiesa è stata, ed è, forte e creativa.

La diocesi di Estância è stata eretta da papa Giovanni XXIII nel 1960. Il suo territorio fu il primo in Sergipe (Nord Est del Brasile, ndr) a essere toccato dall’azione missionaria dei Gesuiti (1575).

Situata nella parte centro meridionale dello stato di Sergipe, la diocesi ha una superficie di 6.650 km2 e una popolazione di 509.675 abitanti, di cui, secondo il censimento del 2010, il 50,56% vive in aree urbane e il 76,85% si dichiara cattolico.

La popolazione è il risultato dell’incrocio di indios, neri (ex schiavi) e bianchi figli dei colonizzatori, particolarmente dal Portogallo.

Abbiamo 28 parrocchie e 617 comunità, 41 sacerdoti, tutti diocesani, 22 seminaristi, 8 istituti religiosi femminili, con 52 religiose in 12 comunità.

Le frequenti situazioni di violenza, disoccupazione, illegalità e aggressione all’ambiente richiamano l’attenzione della diocesi, la quale risponde con progetti di formazione e di promozione umana, giustizia e salvaguardia del creato.

La realtà pandemica in Brasile

Tutti nel mondo stiamo vivendo un momento molto difficile a causa della pandemia. Un tempo che tocca la vita delle comunità nei suoi aspetti pastorali, liturgici, spirituali, sociali ed economici.

Il Brasile è uno dei paesi più colpiti, e fin da subito la Chiesa brasiliana si è mobilitata. Già il 15 marzo 2020, infatti, la Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) ha diffuso un messaggio chiedendo l’osservanza delle indicazioni sanitarie per contrastare la diffusione del virus.

La pandemia, inoltre, ha aggravato la crisi politica già in atto da tempo nel paese. Il 30 aprile 2020, il Consiglio pastorale episcopale della Cnbb ha approvato una nota in cui dichiarava il proprio impegno per un «Patto per la vita e il Brasile», firmato con altre importanti entità brasiliane. Allo stesso modo, ha invitato la società e le autorità pubbliche a unirsi per prevenire e combattere la più grave crisi sanitaria degli ultimi tempi.

In quello stesso mese di aprile 2020 la Cnbb e la Cáritas brasileira hanno avviato l’iniziativa «É Tempo de cuidar» (È tempo di prendersi cura) con l’obiettivo di promuovere la solidarietà a favore delle famiglie bisognose, prive di cibo, lavoro, casa e accesso alle cure mediche.

Un anno dopo, nella 58ª Assemblea generale della Cnbb dell’aprile 2021, è stata nuovamente discussa la realtà pandemica in Brasile, e si è deciso di proseguire con la campagna. L’iniziativa «É Tempo de cuidar» incoraggia anche il supporto spirituale, psicologico e religioso per chi ha vissuto il lutto a causa della pandemia.

Con il tema «Ogni vita è importante», la Cnbb ha poi organizzato il 19 giugno 2021 una giornata di sensibilizzazione e preghiera in memoria degli oltre 500mila morti per Covid-19. Per entrare in sintonia con la Cnbb e il popolo brasiliano, nello stesso giorno, alle ore 15, tutte le campane delle chiese hanno suonato assieme.

Il 9 luglio 2021, ancora una volta, la Cnbb ha alzato la voce per difendere le vite minacciate, i diritti violati e per sostenere il ripristino della giustizia, cosciente che la società democratica brasiliana sta attraversando uno dei periodi più difficili della sua storia.

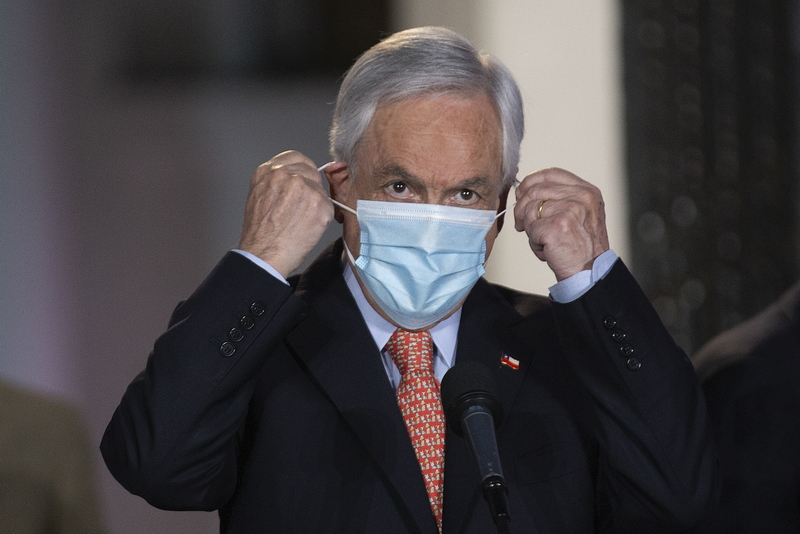

La tragica perdita di oltre mezzo milione di vite, fra le quali un grande numero di sacerdoti e alcuni vescovi, è purtroppo aggravata dal sospetto di illeciti e corruzione compiuti nella lotta alla pandemia. Il grande numero di contagiati* ha rivelato la precarietà del sistema ospedaliero brasiliano, nonché il rifiuto degli orientamenti della scienza da parte dell’attuale governo, particolarmente del presidente Jair Messias Bolsonaro.

Gli effetti nella diocesi

Anche la diocesi di Estância ha dovuto prendere decisioni che hanno segnato la vita delle comunità. Dal 18 marzo 2020, infatti, si è entrati in una sorta di quarantena generale: rapporti sociali ridotti al minimo, distanza di sicurezza tra le persone, manifestazioni di affetto da evitare, confinamento in casa, rinuncia a tutte le attività che comportano assembramenti, comprese le celebrazioni eucaristiche pubbliche.

La pandemia ci ha chiesto di essere più umili: con una maggiore coscienza dei nostri limiti e di non essere né onnipotenti né autosufficienti.

In questo tempo siamo chiamati a ricostruire la speranza, promuovere la solidarietà e incentivare la preghiera. È un tempo che ci ha chiesto una vita di austerità, sobrietà e semplicità.

Tutte le comunità hanno dato una testimonianza evangelica di solidarietà raccogliendo donazioni per i bisogni dei più poveri che bussano sempre più numerosi alle porte delle nostre chiese.

Se le porte delle nostre chiese sono rimaste «chiuse» per un certo tempo, la Chiesa ha però continuato la sua azione evangelizzatrice.

![]()

Le sfide in tempi di Covid

La condizione inedita in cui viviamo suscita molti interrogativi e, soprattutto, richiede un discernimento spirituale su ciò che il Signore vuole comunicarci in questo momento di tribolazione.

La pastorale ha bisogno in questo momento di reinventarsi, di usare la creatività. Le Linee generali per l’azione evangelizzatrice della Chiesa in Brasile (Dgae 2019-2023), sono strutturate sulla Comunità ecclesiale missionaria presentata con l’immagine della «casa». Una casa con le porte aperte per entrare (l’importanza dell’accoglienza) e anche per uscire (in missione).

La situazione che stiamo vivendo ci chiede di essere audaci cercando Gesù fuori dalle nostre case. Gesù non può essere ridotto al tempio. Le chiese dalle «porte ancora semi chiuse» ci provocano e ci sfidano a fare delle nostre case uno spazio per costruire la Chiesa domestica.

La Chiesa, anche attraverso i social media, ha davanti a sé la grande sfida di andare nelle periferie geografiche ed esistenziali e risvegliare tanti fratelli e sorelle alla vita di fede comunitaria.

La pandemia ha colpito tutti, anche se con impatti diversi. In questo momento, la Chiesa deve essere un «ospedale da campo» per sanare le ferite, offrire consolazione e speranza. Le situazioni di miseria, perdita del lavoro, vulnerabilità al contagio, interpellano la Chiesa a collaborare per il bene comune con le autorità pubbliche, a superare l’assistenzialismo e ad aiutare le persone a essere soggetti della propria storia.

Forse l’attuale «stato di emergenza» è un indicatore e anche un acceleratore del nuovo volto della Chiesa che Gesù vuole per questo nuovo tempo, che non può e non deve tornare indietro.

Giovanni Crippa**

* Al 7 settembre, i casi registrati in Brasile, su una popolazione di 207,6 milioni, erano 20,9 milioni, 1.006 ogni 10mila (in Italia 755). I morti 584mila, uno ogni 355 abitanti (in Italia uno ogni 470).

** Pochi giorni dopo aver scritto queste righe, monsignor Giovanni Crippa, l’11 agosto, è stato nominato dal papa vescovo di Ilhéus, diocesi 600 km più a Sud.

Attuali vescovi IMC:

- Luis Augusto Castro Quiroga nato l’8/4/1942 a Santa Fe de Bogotá (Colombia). OE: 29/11/1986 a Santa Fe de Bogotá.

- Virgilio Pante nato il 16/3/1946 a Lamon, (Italia). OE: 6/10/2001 a Maralal.

- Anthony Ireri Mukobo nato il 23/9/1949 a Mufu – Kyeni (Kenya). OE: 18/3/2000 a Nairobi.

- Elio Rama nato il 28/10/1953 a Tucunduva (Brasile). OE: 30/12/2012 a São Paulo.

- Peter Kihara Kariuki nato il 6/2/1954 a Thunguri – Othaya (Kenya). OE: 11/9/1999 a Murang’a.

- Francisco Javier Múnera Correa nato il 21/10/1956 a Copacabana (Colombia). OE: 11/2/1999 a Santa Fe de Bogotá.

- Giovanni Crippa nato il 6/10/1958 a Besana in Brianza (Italia). OE: 13/5/2012 a Feira de Santana.

- Inácio Saure nato il 2/3/1960 a Balama (Mozambico). OE: 22/5/2011 a Maputo.

- José Luis Gerardo Ponce de León nato l’8/5/1961 a Buenos Aires (Argentina). OE: 18/4/2009 a Mtubatuba.

- Diamantino Guapo Antunes nato il 30/11/1966 a Albergaria dos Doze (Portogallo). OE: 12/05/2019 a Tete.

- Joaquín Humberto Pinzón Güiza nato il 3/7/1969 a Velez (Colombia). OE: 20/4/2013 a Bogotá.

- Giorgio Marengo nato il 07/06/1974 a Cuneo (Italia). OE: 8/8/2020 a Torino.

Hanno contribuito al dossier:

- Monsignor Giorgio Marengo Vescovo di Ulaan Baatar, Mongolia, dall’8/8/2020.

- Mons. Joaquín Humberto Pinzón Vescovo di Puerto Leguízamo-Solano, Colombia, dal 20/4/2013.

- Mons. Diamantino Guapo Antunes Vescovo di Tete, Mozambico, dal 12/5/2019.

- Mons. José Luís Gerardo Ponce de León Vescovo di Ingwavuma, Sudafrica, dal 18/4/2009; poi vescovo di Manzini, Regno di Eswatini, dal 26/1/2014.

- Mons. Giovanni Crippa Vescovo ausiliare di São Salvador da Bahia, Brasile, dal 13/5/2012; poi vescovo di Estância, Sergipe, Brasile, dal 9/7/2014; ora vescovo di Ilhéus, Bahia, Brasile, dal 9/10/2021.

- Luca Lorusso Giornalista redazione MC che ha curato il dossier

![]()