Mi hai vinto, non ho perso

L’editoriale di Amico

La morte e il lutto sono il nostro pane quotidiano. Il lamento, il pianto e l’affanno, una postura consolidata. La fame e la sete non si smorzano mai. Nessun riparo dall’arsura, nessuna tenda da abitare (cfr Ap 7, 9-17), nessuno sguardo al quale affidare la nostra vita. Tantomeno un Dio che elimina la sofferenza.

«È triste, ma è così», dicevo.

Allora, quando ti ho visto passare tra la folla che t’insultava, anch’io ti ho sputato. E quando eri in croce, anche io ti ho detto di scendere, di salvare te stesso (e me) dalla morte, se veramente eri Dio (cfr Lc 23, 35-39). Quando hanno chiuso il sepolcro con la pietra, ho dato una mano a sigillarla, e ho portato cibo e bevande alle guardie perché tenessero la tua morte, la tua speranza morta, sotto controllo (cfr Mt 27,66).

La speranza, quand’è illusione, fa male, bisogna tagliarla via e togliere le radici dal terreno. E io ce l’ho messa tutta per farlo.

Poi è successo l’imprevedibile. Un terremoto, la pietra ribaltata, i guardiani stesi a terra, la tomba vuota. Quei codardi dei tuoi amici che ti dicevano risorto.

«Davvero quella speranza era un’illusione?», mi sono chiesto.

E alla fine ho ceduto. Ce l’ho messa tutta per tenerti a bada, ma tu sei più forte e mi hai vinto. Senza lasciarmi sconfitto. Mi hai mostrato che il male non è la sofferenza, ma l’assenza di amore, e che ogni assenza d’amore può essere colmata con la tua presenza, amore eccedente. Hai beffato la morte passandoci dentro, hai restituito alla vita la pienezza desiderata da Dio fin dal principio.

Quella che credevo illusione si è rivelata speranza. Bisogna coltivarla perché porti frutto e lo porti per tutti.

Buon tempo di Pasqua, da amico

Luca Lorusso

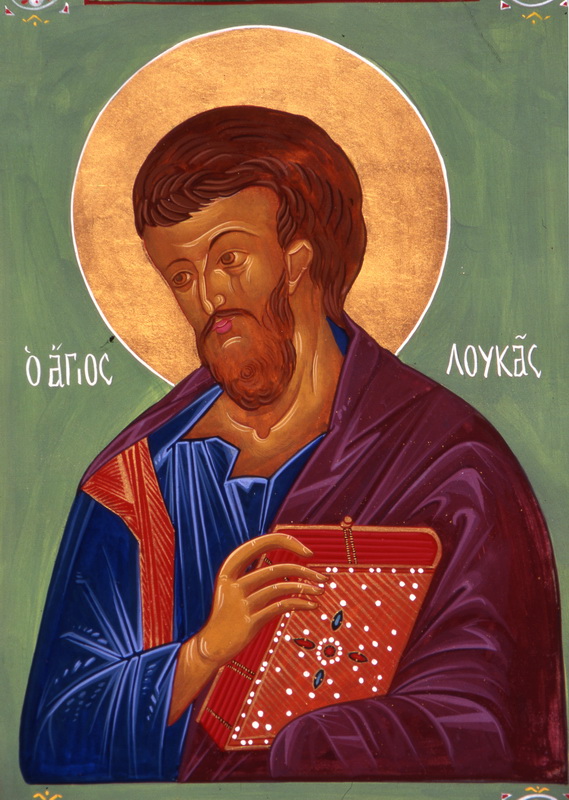

Bibbia on the road

![]()

Quando Gesù prega

La spiritualità missionaria si fonda sulla preghiera.

E la preghiera del missionario si fonda sulla preghiera di Gesù descritta nel Vangelo di Luca.

Ecco la quarta puntata sulla spiritualità missionaria.

Le comunità cui si rivolge Luca sono ormai convinte che il ritorno in gloria del Risorto non è imminente. Per questo motivo esse sentono vivo il compito di continuare a dare testimonianza a Cristo. E per Luca il compito missionario richiede preghiera assidua e meditazione quotidiana sugli insegnamenti del Maestro. Ecco perché presenta diverse volte Gesù in preghiera, molto più che non Matteo e Marco.

Gesù prega durante la vita pubblica

Nella descrizione che Luca fa della Chiesa delle origini negli Atti degli apostoli, viene messo in rilievo come i fratelli di Gerusalemme (Atti 1,4), Pietro (Atti 10,9; 11,5), Giovanni (Atti 3,1), Paolo (Atti 9,11) si ritirino in solitudine per pregare.

Una simile esigenza ha il suo modello nel Gesù storico che lo stesso Luca descrive nel suo Vangelo. Gesù, inviato del Padre, descritto in preghiera in alcuni momenti decisivi della sua missione, è origine e fonte della preghiera delle comunità.

A differenza di Matteo e Marco, Luca presenta Gesù «in preghiera» (3,21) nel momento del battesimo al Giordano, quando riceve lo Spirito e ascolta la voce del Padre che lo chiama «figlio amato». In un’atmosfera di preghiera, il battesimo di Gesù diventa il luogo teologico della rivelazione.

Luca riprende l’episodio di Marco 1,35 nel quale Gesù «si ritirò in un luogo deserto, e là pregava», e lo colloca in un momento diverso: dopo la guarigione del lebbroso (5,16). Questo spostamento rende la preghiera di Gesù non più un evento come tanti altri, ma uno schema che guida la sua missione: la preghiera è sorgente delle sue parole e dei suoi gesti. Nel terzo Vangelo, Gesù si ferma a pregare anche in altri due eventi importanti: prima della scelta dei Dodici (6,12) e in occasione della trasfigurazione (9,28-29). La preghiera prima di designare i suoi accompagnatori sottolinea l’importanza della scelta. I Dodici sono persone per le quali anche in seguito egli pregherà (9,18; 17,5; 22,32). La preghiera prima della trasfigurazione prepara Gesù a rivelarsi come il Servo sofferente.

Nel racconto dell’attività pubblica di Gesù prima della passione, Luca riferisce le parole di una sola preghiera: l’atto di ringraziamento per la diffusione del Regno attraverso la predicazione ai «piccoli». Con un acume letterario di rilievo Luca fa coincidere l’esultanza di Gesù con il ritorno dei 72 discepoli dalla missione, e dice: «In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: “Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza”» (10,21). Quindi Gesù esulta di gioia nello Spirito nel momento in cui i discepoli lo ragguagliano sul successo della loro missione, durante la quale la misteriosa azione del Padre diventa visibile.

La spiritualità missionaria lucana scaturisce dalla centralità della preghiera: la proclamazione della parola e il dono del battesimo devono di necessità essere preceduti da essa. Ancora oggi il missionario è chiamato a proclamare l’evento Cristo e a operare l’elezione dei catecumeni durante la Quaresima accompagnandoli verso la grande notte della salvezza, la notte di Pasqua, lasciandosi guidare da criteri spirituali. Nella scelta dei battezzandi deve seguire la sapienza del cuore che si ottiene solo attraverso un’assidua e costante vita di preghiera. Il missionario che non prega è un «cembalo che tintinna».

Gesù prega durante la sua passione

Durante la celebrazione della Pasqua nel cenacolo, Gesù rivela a Pietro che Satana è in cerca di loro per vagliarli come si fa con il grano (cf.

23,31) e, ancor prima di predire che Pietro lo tradirà, dice: «Io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli» (Lc 22:32).

Il Signore conosce coloro che ha scelto e coloro che hanno creduto in lui, e sa anche che la loro fede può soccombere se si lasciano ingannare da Satana. Essi devono, quindi, essere accompagnati e confermati dalla preghiera.

Alla stessa maniera il missionario deve far crescere e confermare la fede delle giovani chiese con la sua preghiera. Essa otterrà certamente l’effetto desiderato se il missionario s’ispira all’esempio del Maestro, il quale ha dimostrato che la preghiera provvede la forza necessaria per superare ogni tipo di tentazione.

Un altro momento importante della preghiera di Gesù è quello dell’orto degli ulivi. Similmente a Marco e Matteo, Luca presenta la filiale preghiera di Gesù, la sua tensione tra il rifiuto e l’accettazione della volontà del Padre, la sua solitudine nella notte, e la decisione finale di rimanere fedele.

Tuttavia Luca ha alcuni tratti che sono solo suoi. Solo Luca sottolinea il fatto che la preghiera di Gesù è difficile e sofferta al punto che un angelo viene a consolarlo (cf. 22,43-44). Si tratta di una lotta, un momento di angoscia, una prostrazione psicologica. Nell’orto degli ulivi Gesù suda sangue. Questo episodio è preceduto e seguito dal racconto dell’esortazione del Mastro ai discepoli, «pregate, per non entrare in tentazione» (22,40), che richiama l’esortazione che si trova in Marco: «Vegliate e pregate per non entrare in tentazione» (Mc 14,38). Nella versione lucana l’espressione assume un valore di rilievo poiché sottolinea quanto è stato affermato nei versetti 43-44 tramite la scena dell’angelo che consola Gesù: è difficile e doloroso pregare quando ci si sente deboli e soli.

L’evento della croce segna un altro momento significativo della preghiera di Gesù. Sulla croce egli prega per coloro che lo stanno crocifiggendo: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (23,23). Il Signore ha speso tutta la sua vita per portare la salvezza a tutti. Per questo le sue ultime parole sono una preghiera: «Padre nelle tue mani affido il mio spirito» (23,46). Nel Vangelo di Luca le prime (cf. 2,49) e le ultime parole di Gesù sono rivolte al Padre. Tutta la sua vita è stata vissuta in perfetta unione con il Padre e in totale dipendenza da lui fino al momento supremo della croce. Anche in questo frangente Gesù offre le linee portanti di una spiritualità missionaria.

Il missionario è inviato dalla Chiesa a impiantare il Regno di Dio fino agli estremi confini della terra (1,8), e, seguendo l’esempio del Maestro, egli deve essere in totale dipendenza dal Padre e in perfetta comunione con Lui. Questo è possibile solo se la vita del missionario è segnata da un costante e assiduo ritmo di preghiera. Senza preghiera nessun campo, per quanto arato, produce frutto.

Antonio Magnante

Parole di corsa

![]()

Gesù ha bisogno di noi

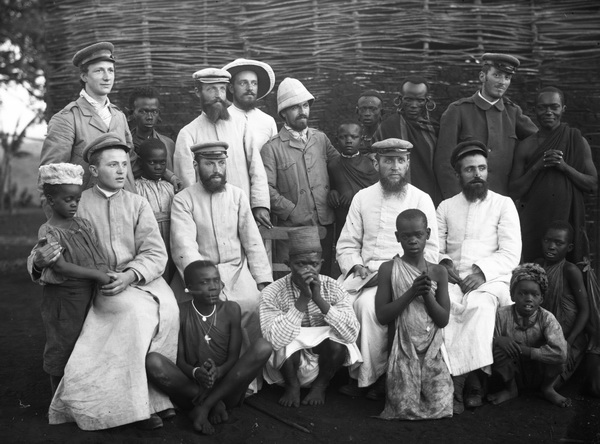

Padre Osvaldo Coppola, nato a Specchia (Lecce) nel 1953 ha vissuto la sua chiamata alla missione tra Italia, Portogallo, Inghilterra e Sudafrica. Una vita spesa a dire sì al Signore e ai fratelli.

Ciao amico. Mi presento: sono padre Osvaldo Coppola, nato a Specchia (Lecce) nel 1953. Da ragazzino frequentavo la parrocchia come ministrante e membro del coro. A 15 anni, mentre frequentavo l’Istituto professionale di Casarano, è nato in me il desiderio di diventare missionario per portare il Vangelo ai popoli che non lo conoscevano, così ho deciso di entrare in seminario.

Ho scelto l’istituto dei missionari della Consolata quando ho capito che era una congregazione dedicata alle missioni tra i popoli più poveri e ancora non cristiani. Ma anche per la mia forte devozione a Maria: mi piaceva che l’istituto si chiamasse «missionari della Consolata».

Tra Veneto, Piemonte e Londra

Così sono andato in provincia di Treviso, nel seminario di Biadene, e ho frequentato le scuole superiori di Montebelluna. Subito dopo gli esami di maturità ho fatto l’anno di noviziato in Certosa di Pesio (Cuneo). Per gli studi di filosofia e teologia, invece, sono stato al seminario internazionale di Londra per cinque anni.

La prima sfida a Londra è stata quella di imparare la lingua inglese per poter affrontare gli studi teologici.

È stato un periodo bello, ricco di esperienze arricchenti umanamente, spiritualmente e culturalmente. A Londra, oltre alla cultura inglese, si viveva anche un’atmosfera mondiale.

Tappa in Portogallo

Dopo essere stato ordinato diacono a Londra ero pronto per la missione in Africa o in America Latina, ma i superiori mi hanno destinato in Portogallo. Così ho imparato un’altra lingua facendo una bellissima esperienza nella parrocchia della Serafina nella periferia di Lisbona nel Bairro da Liberdade.

Il 27 giugno del 1981 sono stato ordinato sacerdote a Specchia. Sarei ritornato volentieri nella parrocchia della Serafina per continuare il servizio pastorale tra la gente della quale ormai ero innamorato. Invece mi è stato chiesto di andare a Ermesinde, sempre in Portogallo, nel seminario di Aguas Santas con i ragazzi delle scuole medie.

Dopo due anni sono passato al seminario di Fatima. Essere responsabile della formazione dei giovani, inizialmente mi ha preoccupato, ma ho trovato dei bravi confratelli che mi hanno aiutato a inserirmi in quel ruolo delicato. Era bello pensare che tra quei ragazzi c’erano alcuni futuri missionari della Consolata.

![]()

Nel Sudafrica dell’apartheid

Dopo tre anni a Fatima è giunta per me l’ora di cambiare continente. Sono stato destinato in Sudafrica. Finalmente la tanto desiderata Africa!

Quando sono arrivato in Sudafrica nell’agosto del 1987, Nelson Mandela era in prigione, il paese era ancora in pieno regime dell’apartheid: i popoli delle varie tribù africane erano vittime del regime razzista. Questa era la sfida che si affrontava con sofferenza ma anche con determinazione annunciando il Vangelo di Cristo. Era un periodo di intense lotte per l’uguaglianza, la libertà, la giustizia e la pace tra tutti i popoli.

Quotidianamente eravamo testimoni di episodi di insurrezione da parte degli oppressi e di repressione da parte degli oppressori.

L’apartheid non solo divideva le varie etnie, ma era una ferita profonda che ci tagliava dentro l’anima. Come Cristo è il Cristo di tutti, così il missionario è missionario di tutti: lo sforzo quotidiano era quello di combattere le divisioni, spegnere il fuoco dell’odio per accendere quello dell’amore fraterno. Per contrastare la lotta armata dei vari gruppi, portavamo avanti la lotta spirituale della preghiera.

E il Signore ha ascoltato il grido del suo popolo ed è venuto in suo aiuto. Ho avuto la gioia di votare «sì» nel primo referendum che chiedeva il cambiamento del regime.

Ero ancora in Sudafrica quando Nelson Mandela è stato liberato nel 1991. Nel 1994 ho potuto partecipare alle prime votazioni democratiche e universali, quelle nelle quali Nelson Mandela è stato eletto presidente della Repubblica. Abbiamo vissuto momenti di grande trepidazione, commozione e gioia. Un grande senso di gratitudine a Dio Padre di tutti e commossa gratitudine ai fratelli e sorelle che avevano sacrificato la loro vita nella lotta per la libertà, la giustizia, la pace e l’uguaglianza.

Mandela è stato un grande dono di Dio, non solo per il Sudafrica, ma per tutta l’umanità.

![]()

Ritorno in Italia

Dopo dieci anni di Sudafrica sono stato richiamato in Italia, nella parrocchia Maria Regina delle Missioni a Torino. Dopo 21 anni, ci ho messo un po’ per «rientrare» in un paese cambiato.

A Torino ho trovato una calorosa accoglienza. Gli otto anni trascorsi in parrocchia sono stati belli, di intenso lavoro pastorale tra i giovani e gli adulti. Anche lì, come in Sudafrica, la fatica principale è stata quella di creare comunione nella comunità.

Nel 2005, per obbedienza, ho lasciato Maria Regina delle Missioni e, prima di andare in una nuova missione, ho frequentato dei corsi di aggiornamento presso l’Università urbaniana a Roma. Poi sono stato destinato al Centro di animazione di Martina Franca (Ta) dove ho lavorato molto con i giovani e per i giovani.

Questa bella esperienza è terminata dopo due anni, quando mi è stato chiesto di tornare a Roma per fare il segretario generale dell’Istituto.

Dopo aver svolto per quattro anni questo importante servizio, ho continuato la mia missione a Galatina, in provincia di Lecce, dove mi trovo ancora attualmente.

Viviamo la pastorale parrocchiale come animazione missionaria e vocazionale. Lavoriamo per evangelizzare e costruire una comunità cristiana nella quale il Signore possa chiamare giovani che sappiano accogliere l’invito a seguire Cristo e mettersi al Suo servizio per portare il Vangelo a tutti i popoli.

L’umanità ha bisogno di Gesù Cristo.

Gesù Cristo ha bisogno di noi, uomini e donne che abbiano il coraggio, la generosità di lasciare da parte il resto e dedicarsi a seguire Cristo per conoscerlo e farlo conoscere a tutti.

Osvaldo Coppola

Progetto Colombia

Giovani di Solano costruttori di pace

Un progetto per costruire coscienze e tessere legami di pace in un territorio nel quale i ragazzi respirano violenza fin dalla nascita e sono corteggiati dai gruppi armati in cerca di nuove leve.

Educare alla pace i giovani di Solano, villaggio nel Sud della Colombia, in un territorio per decenni dominato dalla guerriglia e oggi da gruppi armati che non hanno accettato gli accordi tra Farc e governo del 2016.

Tentare di sottrarre i ragazzi poveri e privi di strumenti culturali e di rete sociale ai gruppi armati sempre in cerca di nuove leve.

Mettere in sinergia questo lavoro di prevenzione della violenza con l’educazione ambientale, perché in quelle terre una buona relazione con la natura è parte del cammino di pace.

Ecco gli obiettivi del nuovo progetto di amico per il 2019, anno del sinodo panamazzonico.

![]()

Un territorio immenso e ricco

I padri Angelo Casadei e Rino Dellaidotti, missionari della Consolata impegnati nella parrocchia Nuestra Señora de las Mercedes di Solano, propongno ai lettori di amico un progetto per costruire coscienze e tessere legami di pace in un territorio nel quale i ragazzi respirano la violenza fin dalla nascita.

Solano si trova nel dipartimento del Caquetá, in piena foresta Amazzonica, nella Colombia del Sud. Nel villaggio vivono 2mila abitanti, mentre il territorio municipale, che è uno dei più estesi della Colombia (43mila km2, come Lombardia e Veneto messi insieme), conta in tutto 24mila abitanti, distribuiti in circa 100 villaggi raggiungibili solo a piedi, via fiume o a cavallo. Questi sono organizzati in nove «nucleos», raggruppamenti di 8-12 villaggi che fanno capo a quello più facile da raggiungere nel quale vi è di solito la scuola media e superiore e un collegio che alloggia i ragazzi dei villaggi vicini.

Nella giurisdizione della parrocchia sono presenti anche sedici comunità indigene.

La città più vicina è Florencia, la capitale del Caquetá a 170 km via fiume.

Nell’immenso territorio di Solano è presente uno dei più bei parchi amazzonici della Colombia, la «Serrania del Chiribiquete», nel quale vivono popolazioni indigene isolate e specie di flora e fauna ancora non catalogate.

Una storia in movimento

A Solano i missionari della Consolata sono presenti dal 1952. Nella sua storia, questo territorio è stato meta di varie ondate di colonizzazione dovute allo sfruttamento della foresta, delle pelli pregiate, dei suoi animali, del caucciù, del legname e alla coltivazione della pianta di coca. Esso è anche rifugio di banditi. Per lungo tempo è stato dominato dalla guerriglia: prima la M19, poi le Farc-Ep. Oggi, dopo l’accordo di pace del 2016, gruppi «dissidenti» continuano la lotta armata, imponendo la loro legge, e arruolando giovani nelle loro fila.

Le attività economiche

Tra la popolazione locale è diffuso l’allevamento del bestiame e la produzione di latte e formaggio per l’industria, nonostante il trasporto verso Florencia e le altre comunità della zona sia molto costoso perché avviene solo via fiume.

Le altre attività sono tutte finalizzate all’autoconsumo e al commercio locale: si coltivano yuca, banane, canna da zucchero, mais, riso; vengono allevati galline, polli, tacchini, capre, maiali e viene praticata la pescicoltura su piccola scala.

A 2 km da Solano vi è una base aerea militare che effettua voli di appoggio per la popolazione civile in caso di emergenza.

![]()

Il rischio per i giovani

«La Colombia dopo 60 anni di guerra ha firmato un accordo di pace con la Farc-Ep, una delle guerriglie più forti in questo paese», afferma padre Angelo. «Stiamo vivendo una tappa storica e allo stesso tempo delicata. Soprattutto nel nostro territorio dove la guerriglia era molto forte: come ricostruire una società che per decenni è stata governata dalle armi? Chi occuperà gli spazi di potere lasciati vacanti dalla Farc in un territorio dove lo stato si fa presente a fatica?». In questo periodo di post conflitto stanno emergendo gruppi di «dissidenti» composti da guerriglieri che non hanno aderito al processo di pace e che vogliono continuare a governare il territorio con la forza, in modo autonomo.

«Pensiamo che le future generazioni siano quelle più a rischio – prosegue padre Angelo -: sia perché manca una formazione umana e religiosa che li possa orientare verso i valori della vita, sia perché, per sete di potere, ambizione, ignoranza, i giovani si lasciano convincere ad arruolarsi nei gruppi armati illegali. È importante formare giovani leader che diventino capaci di attirare e animare altri giovani. Inoltre altro punto importante è un lavoro sulle coscienze: perdono e riconciliazione con se stessi, gli altri e verso la creazione».

Padre Angelo accenna al tema della creazione. Il progetto infatti prevede, tra gli obiettivi, anche quello di educare all’ambiente: «Viviamo nella conca Amazzonica, uno dei territori che dobbiamo conservare per il bene dell’umanità. È importante educare le nuove generazioni nell’amore per il luogo privilegiato nel quale vivono».

Luca Lorusso