Tutti «a casa loro», ma quale casa?

Circa un miliardo di persone sul pianeta vive in una baraccopoli, 100 milioni sono senzatetto e altrettanti sono i bambini e ragazzi di strada. Dal 2008 a oggi una media di 24 milioni di persone all’anno ha perso la propria casa per inondazioni, tempeste, terremoti o siccità.

«Come ci si sente / ad essere senza una casa / un completo sconosciuto / proprio come un vagabondo (o, alla lettera, una pietra che rotola)». Così Bob Dylan cantava nel 1965, raccontando nei versi della sua celeberrima@ Like a Rolling Stone, la triste storia di una giovane donna nata ricca e finita poi a vivere per strada, dopo essersi lasciata illudere, sfruttare e infine abbandonare da un mondo luccicante ma spietato.

L’ultima volta in cui si tentò di quantificare le persone sul pianeta che non avevano una casa era il 2005@: le Nazioni Unite stimarono che i senzatetto veri e propri fossero circa cento milioni, mentre un miliardo di persone mancavano di un alloggio adeguato. Studi più recenti fotograferebbero una situazione nettamente peggiorata: le persone senza una casa degna di questo nome sono stimate oggi in 1,6 miliardi.

Altre indagini si concentrano sui luoghi simbolo dell’emergenza abitativa, le baraccopoli: secondo il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, Un Habitat, nel 2014 erano oltre 880 milioni di esseri umani a vivere in una baraccopoli.

![]()

È difficile contare in maniera oggettiva queste persone: ad esempio, ricorda l’Onu in un documento con principi e raccomandazioni per i censimenti@, «la definizione di senzatetto può variare da paese a paese, si tratta essenzialmente di una definizione culturale basata su concetti come alloggio adeguato, standard abitativo minimo della comunità o certezza del diritto fondiario».

Per farsi un’idea più immediata è forse più utile citare alcuni esempi: secondo il sito Homeless World Cup Foundation, in Nigeria ci sono 24,4 milioni di senzatetto; nella sola città di Manila, capitale delle Filippine, se ne contano circa tre milioni. La Germania ha fra i 335mila e i 420mila senzatetto, che salgono a 860 mila se si includono i rifugiati, la Francia ne conta 141mila e l’Italia 50.724@.

I bambini e ragazzi di strada sono un’ulteriore declinazione del fenomeno. Nel 2003 Unicef riportava stime secondo cui erano 100 milioni le ragazze e i ragazzi che non avevano raggiunto l’età adulta, privi di protezione o guida da parte di responsabili adulti e per i quali «la strada (nel senso più ampio della parola, comprese le abitazioni o i terreni abbandonati, ecc.) è diventata dimora abituale e/o fonte di sostentamento» (definizione ufficiale Unicef)@.

Come si finisce in strada o in una baraccopoli?

![]() I motivi per cui ci si trova senza casa o in un contesto abitativo degradato sono diversi. Le Nazioni Unite citano fra questi la mancanza di alloggi a prezzi accessibili, speculazioni su case e terreni a fini di investimento, privatizzazione dei servizi pubblici, ad esempio il trasporto, conflitti etnici e armati e una rapida quanto mal programmata urbanizzazione. Questi elementi poi si sovrappongono e incrociano con altri, come la perdita del lavoro, l’abuso di alcol, l’uso di droga, le malattie mentali.

I motivi per cui ci si trova senza casa o in un contesto abitativo degradato sono diversi. Le Nazioni Unite citano fra questi la mancanza di alloggi a prezzi accessibili, speculazioni su case e terreni a fini di investimento, privatizzazione dei servizi pubblici, ad esempio il trasporto, conflitti etnici e armati e una rapida quanto mal programmata urbanizzazione. Questi elementi poi si sovrappongono e incrociano con altri, come la perdita del lavoro, l’abuso di alcol, l’uso di droga, le malattie mentali.

A complicare notevolmente le cose vi sono poi le prospettive per il trentennio che abbiamo davanti: secondo le proiezioni Onu, nel 2050 il 68% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane, contro il 55% odierno pari a 4,2 miliardi di persone. Questo significa che «il graduale spostamento della popolazione umana dalle aree rurali a quelle urbane, combinato con la crescita complessiva della popolazione mondiale potrebbe aggiungere altri 2,5 miliardi di persone alle aree urbane entro il 2050, con circa il 90% di questo aumento concentrato in Asia e Africa»@.

Uno dei falsi miti sugli slum (inglese per baraccopoli) è l’idea che non sia possibile prevedere quanto cresceranno, spiegava al The Guardian@ nel 2016 William Cobbett, della rete globale per lo sviluppo sostenibile delle città, Cities Alliance, e la cosa è affrontata in modo inadeguato specialmente in Africa. «Si pensa che le popolazioni degli slum stiano crescendo principalmente a causa della migrazione urbana. Non è così. In tutto il continente, il grosso dell’aumento di abitanti delle baraccopoli deriva dalla crescita naturale della popolazione». Le proiezioni Onu sul secolo 1950-2050, continua Cobbett, dicono che la popolazione dell’Uganda in un secolo aumenterà di venti volte, la Tanzania di 18 e la Nigeria di 10,5.

Un secondo mito è quello che gli abitanti di una baraccopoli, se potessero, sceglierebbero sempre di vivere in un alloggio «vero». In questo caso la risposta è ni: dipende da quanto bene le autorità competenti pianificano la ricollocazione delle persone. Anche nelle situazioni di degrado più grave spesso si formano delle reti sociali che forniscono servizi informali di solidarietà come il guardarsi a vicenda casa e bambini mentre si è al lavoro. Ricollocare le persone significa strappare queste reti e rendere più difficile la vita sia di chi viene spostato sia di chi resta. Un caso citato dal The Guardian è quello della baraccopoli di Kibera, a Nairobi: molti abitanti dello slum, inizialmente entusiasti dell’opportunità di trasferirsi in un complesso di appartamenti chiamato The Promised Land, hanno finito per lasciare le nuove sistemazioni perché vi erano disservizi idrici, mentre altri hanno fiutato l’affare decidendo di dare le loro nuove case – in cambio di un affitto molto più alto rispetto a quello agevolato richiesto a loro – ai keniani della classe media. Anche chi era rimasto a Promised Land continuava comunque a fare la spesa nella baraccopoli, perché lì il cibo costava meno.

![]()

Perdere la casa per gli eventi naturali

C’è un ulteriore modo per rimanere senza casa: che un ciclone se la porti via. È successo quest’anno in Mozambico, quando il ciclone Idai – seguito dal ciclone Kenneth – ha rovesciato in poche ore la pioggia che di solito cade in mesi. Il ciclone e le successive inondazioni hanno ucciso più di 600 persone e ne hanno ferite circa 1.600. Un milione e 800mila sono state variamente toccate dai danni, pari a 773 milioni di dollari, provocati da Idai a edifici, infrastrutture e coltivazioni@.

Secondo l’Internal Displacement Monitoring Centre@, che monitora le popolazioni sfollate, dal 2008 a oggi una media annuale di 24 milioni di persone ha perso la casa a causa di un evento naturale estremo improvviso, a fronte dei sette milioni e mezzo di sfollati all’anno a causa dei conflitti. Anche quest’anno le cose non sembrano andare molto meglio: nella prima metà del 2019 gli sfollati a livello mondiale sono stati 10,8 milioni, di cui 7 milioni dovuti a catastrofi naturali.

Lo scorso giugno Philip Alston, relatore speciale delle Nazioni Unite su povertà estrema e diritti umani, ha avvertito che gli effetti del cambiamento climatico potrebbero creare altri 120 milioni di poveri, vanificando gli ultimi 50 anni di sforzi per ridurre la povertà. «Rischiamo uno scenario da apartheid climatico» ha dichiarato Alston, «in cui i ricchi pagano per sfuggire al surriscaldamento, alla fame e ai conflitti mentre il resto del mondo è abbandonato alla sofferenza»@.

Il problema del cambiamento climatico si interseca con quello dell’urbanizzazione: il disastro di Freetown, in Sierra Leone, del 2017, in cui 1.141 persone morirono a causa degli allagamenti e smottamenti legati alle forti piogge, ha mostrato che cosa succede quando un evento meteorologico estremo colpisce un agglomerato urbano costruito deforestando ed edificando in maniera informale@.

Chiara Giovetti

[continua a dicembre]

Il nostro impegno con i ragazzi di strada

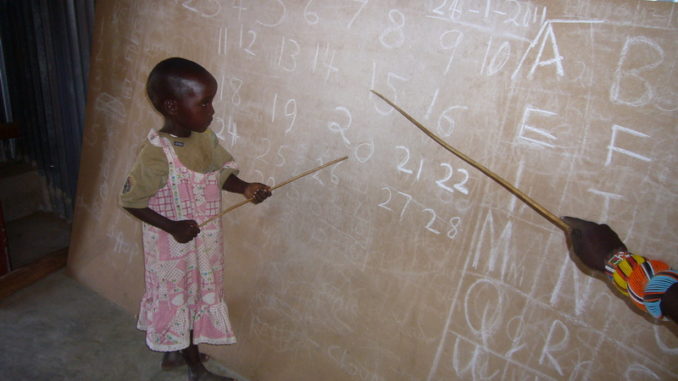

- Familia ya ufariji (Famiglia della Consolazione) è una casa d’accoglienza per bambini e ragazzi di strada fondata nel 1996 dai missionari della Consolata a Nairobi, Kenya. Ospita fino a ottanta bambini cui fornisce vitto e alloggio, istruzione e cure mediche. Familia ha anche alcune attività agricole che aiutano la struttura a produrre parte del proprio cibo e permettono ai ragazzi ospitati di imparare e praticare l’orticoltura.

- La Faraja House (Casa della Consolazione) apre nel 1993 a Mgongo (Iringa, Tanzania) per iniziativa dei missionari della Consolata con l’obiettivo di assistere e reinserire i ragazzi di strada. La struttura, in grado di accogliere fino a 100 persone, sorge accanto a una scuola tecnica – nella quale i ragazzi ricevono formazione professionale – e a un dispensario che fornisce loro le cure fondamentali.

Aiutaci a coprire i costi per dare una casa a un bambino di strada perché possa mangiare, studiare e ricevere le cure necessarie alla sua età.

Il nostro lavoro accanto a chi ha perso la casa per un evento naturale estremo

![]()

Lo scorso marzo il ciclone Idai si è abbattuto sul Mozambico. Le inondazioni che ne sono seguite hanno colpito anche diverse zone in cui sono presenti i missionari della Consolata, fra cui Cuamba e Tete. In quest’ultima località Missioni Consolata Onlus, grazie alla generosità di diversi donatori, ha contribuito alla ricostruzione di 12 case.

-

Sarà possibile sostenere questo progetto anche visitando la mostra di solidarietà che gli Amici Missioni Consolata organizzano ogni anno in occasione della festa dell’Immacolata.

La mostra sarà aperta dal 4 all’8 dicembre nei locali della parrocchia Maria Regina delle Missioni, a Torino, in via Cialdini 20, vicino al Provveditorato. -

Si può anche sostenere il progetto con donazioni attraverso Missioni Consolata Onlus.

Aiutaci a ricostruire le case distrutte da eventi climatici estremi.

![]()