Testi e foto di Eleonora Fanari

Sommario

Reportage dall’area protetta del Bengala occidentale: Attenti alla tigre

Popolazioni Indigene in India

I parchi in India

Rischi e contraddizioni delle politiche ambientali: Più ambiente per tutti, meno diritti per alcuni

Conservazionisti versus Ambientalisti

Campa

Resort lussuosi per l’«eco turismo» sulle terre degli sfollati: Largo al turismo

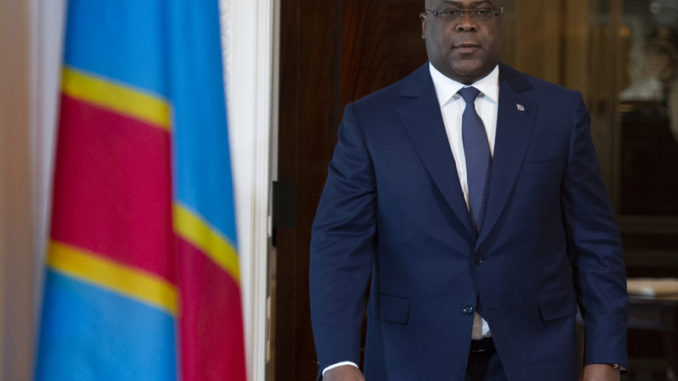

Questo dossier è stato firmato da:

Reportage dall’area protetta del Bengala occidentale: Attenti alla tigre

Essere pescatori residenti nei dintorni della riserva delle tigri di Sundarbans e vedere rispettati i propri diritti è sempre più difficile. Le politiche ambientaliste del governo producono norme e divieti che portano molti alla fame, diversi a rischiare l’illegalità e, a volte, la morte per sbranamento, e molti altri all’emigrazione.

La riserva delle tigri del Sundarbans – il cui nome in bengalese significa «la bella foresta» -, patrimonio dell’Unesco dal 1987, è il parco naturale nel quale si consuma uno dei più discussi e complessi conflitti tra conservazione ambientale e diritti umani nel territorio indiano. La riserva, che si trova nell’India Nord orientale, è situata nel golfo del Bengala, sul delta del Gange, estremo Sud dello stato del Bengala occidentale, nella più grande foresta di mangrovie del mondo.

Il grosso arcipelago sul quale si estende è formato da 102 isole, 54 delle quali ospitano una popolazione di 4,5 milioni di persone, per la gran parte dalit e indigeni che lottano per la propria sopravvivenza spartendosi il territorio con la famosa tigre del Bengala, una specie in via d’estinzione e protetta dal 1973.

Remi in barca, ma senza smettere di lottare

Sohankharo Arhi, abile pescatore del villaggio di Mathurakhanda, raccoglie i remi della sua piccola barca per sistemarla sulla sponda del fiume.

Ci troviamo qui, sull’isola di Bali (non quella famosa), una delle isole dell’arcipelago, per svolgere delle ricerche sul conflitto che da anni produce vittime tra i più poveri, e lo osserviamo. In questo villaggio, secondo il censimento del 2011, vivono 3.826 persone, delle quali l’80,4 per cento sono dalit, la casta più bassa degli intoccabili, e il 2,2 per cento indigeni1.

Oggi Sohankharo torna a casa a mani vuote. La sua famiglia e le famiglie dei suoi colleghi pescatori in questa giornata mangeranno, forse, solo riso bianco. Le guardie forestali li hanno avvistati mentre navigavano all’interno della riserva, in zona proibita, e li hanno sanzionati con una multa di 2mila rupie (25 euro) a testa e la confisca delle reti e dell’intero pescato. Da quando le normative sulla conservazione ambientale hanno iniziato a inasprirsi, influenzando le sorti di questi piccoli pescatori, un nuovo conflitto socio ambientale emerge in questa «bella foresta» di mangrovie.

Mentre la tigre del Bengala diventa sempre più visibile, soprattutto agli occhi stranieri, attraendo milioni di turisti ogni anno da tutto il mondo, le comunità che abitano questo territorio sono, al contrario, sempre più invisibili. Le loro necessità, i loro bisogni e i loro diritti sembrano affondare in quel terreno fangoso sul quale abitano che non lascia tregua nemmeno nei momenti di secca.

Nuove regole contro la pesca

Il rischio continuo di maree e alluvioni tipico del territorio e la salinità della terra, che impedisce una florida attività agricola, creano una costante incertezza. Gli uomini come Sohankharo non hanno facoltà di scelta, e l’attività di pesca rimane una delle più importanti fonti di reddito per la maggior parte delle famiglie, sfamando circa l’ottanta per cento della popolazione.

Il «Progetto tigri», nato nel 1973, è stato rinforzato dal governo tra il 2005 e il 2006 con nuove norme che hanno creato, tra le altre cose, zone protette inviolabili nelle quali l’accesso è proibito. La popolazione si è ritrovata, così, senza un’alternativa valida, se non quella di infrangere la legge.

«La zona accessibile non è abbastanza pescosa per poter sfamare tutti e, spesso, non siamo al corrente dei confini imposti dalle guardie. Nessuno ci avvisa, se non a bastonate e con multe salate quando ci sorprendono pescare nelle acque del fiume», si sfoga Sohankharo, mentre ci racconta delle difficoltà poste da un territorio già di per sé difficile, e si lamenta del fatto di aver dovuto pagare ingenti somme di denaro semplicemente per svolgere il proprio lavoro.

L’isola si affaccia direttamente sulla zona inviolabile del parco al di là del fiume, e navigare quelle acque rappresenta un rischio.

923 licenze di pesca per 52mila pescatori

Le ultime norme emanate sulla protezione ambientale si assommano ad altre e macchinose regolamentazioni del passato. Una di queste è quella riguardante il certificato di licenza di navigazione, un documento rilasciato nel 1973 dal dipartimento forestale per regolare l’attività di pesca in un’area di 892 km2. Da allora queste licenze, pari a un numero di 923, non sono mai state incrementate e, a oggi, quelle attive per i 52.917 pescatori dell’intero arcipelago, sono di circa 713, un numero irrisorio che lascia quasi tutti i pescatori in una situazione di illegalità permanente.

Alcuni titolari di queste licenze le adoperano dandole in affitto a prezzi inaccessibili ai piccoli pescatori che spesso si indebitano pur di proseguire la loro attività.

Sohankharo commenta: «Non essendo in possesso della licenza, per pescare ho bisogno di prenderne una in concessione a un costo di 30/32mila rupie l’anno (circa 400 euro). Ma negli ultimi anni questo certificato non mi ha permesso ugualmente di pescare, e molti di noi si sono ritrovati a pagare il certificato e anche le sanzioni e le confische da parte delle guardie, lasciandoci in un perenne stato di debito».

Pescatori sbranati e tigri in aumento

Mentre, da un lato, i pescatori lottano con le norme proibizioniste imposte dal dipartimento forestale e con il sistema burocratico e corrotto che ne consegue, dall’altro si ritrovano a dover fare i conti con le «norme naturali» imposte da un territorio ostile nel quale anche l’aggressività delle stesse tigri protette ha la sua parte.

Il timore di essere intercettati dalle guardie forestali spinge la maggior parte dei pescatori a recarsi in luoghi meno visibili, esponendosi di fatto ai possibili attacchi dei felini.

Per il dipartimento forestale del Bengala gli attacchi mortali delle tigri sono dieci all’anno, ma per le comunità locali e le organizzazioni che operano nel territorio, i morti sono almeno dieci al mese2.

Mentre visitiamo il villaggio di Muthurakhanda, abbiamo l’onore di conoscere il capo del villaggio, Ankul Das, che ci racconta: «Nel corso degli anni la popolazione di granchi, gamberetti e pesci è diminuita nelle zone cuscinetto (zone attigue alla riserva, accessibili alla popolazione, ndr). Gli abitanti dei villaggi entrano illegalmente nella zona centrale alla ricerca di una buona pesca, e alcuni vengono uccisi. Poiché queste morti non vengono denunciate, il governo ne rimane all’oscuro».

Le numerose vedove del Sundarbans spesso non ricevono alcun compenso per la loro perdita: un eventuale rimborso è stabilito solo se il pescatore viene aggredito dalle tigri in acque legali.

Da quando il «progetto tigri» è stato inaugurato, il numero dei felini è in crescita. Nilanjan Mallick, il direttore della riserva del Sundarbans, lo conferma al quotidiano «The Tribune»3: le videocamere installate nella riserva hanno registrato nell’anno 2016/17 un numero di circa 83 tigri.

Questo risultato rispecchia gli sforzi del progetto del governo indiano. Il paese è oggi sede della maggior parte delle tigri nel mondo: 2.226 secondo la stima ufficiale del 2014. Un aumento del 30 per cento rispetto alle 1.706 del 2010.

Il mondo conservazionista esulta a questi numeri, mentre le vedove come Aparna Singh, 30 anni e tre figli, dell’isola di Koltali, gemono in silenzio e a stento mandano avanti le loro famiglie.

Incontriamo Aparna nella nostra seconda visita alle Sundarbans nel marzo 2017. Timida, ci invita a entrare nella sua piccola casa. Appesa alla parete di bambù vi è la foto del marito, Pradhan Singh. Con gli occhi rivolti verso il basso Aparna ricorda il giorno in cui il marito fu catturato dalla tigre: «Erano in tre nella barca. Come ogni giorno, erano andati per la raccolta dei granchi. Da quel giorno Pradhan non è mai ritornato».

Il padre di Pradhan, che vive insieme alla nuora, ci spiega che gli attacchi sono aumentati, sia per l’aumento delle tigri che per la necessità dei pescatori di spingersi in acque pericolose: «I pescatori, per paura dei guardiaparco, si avventurano nelle zone forestali più interne, ed è lì che si trovano le tigri». Poiché la tigre attacca sempre una persona alla volta, i pescatori vanno in gruppetti di almeno tre persone. Se uno di loro dovesse morire per un attacco, gli altri si assumerebbero l’onere di prendersi cura della sua famiglia.

L’alternativa di emigrare

Mentre le guardie forestali ingrassano con le confische di pesce fresco, i piccoli pescatori si indebitano per rischiare la vita ogni giorno.

Per capire meglio le condizioni di vita dei pescatori, ci rechiamo nell’isola Satjelia, una delle più povere e popolose. «Non abbiamo altra scelta, se non quella di morire di fame», commenta Utpal Mishra, un pescatore che ci spiega come le norme vigenti non propongono alcuna alternativa alle comunità locali, se non quella di emigrare. Utpal Mishra ci racconta che alterna il lavoro di pescatore a quello di migrante: «Per sei mesi all’anno vivo a Delhi, per fare il bracciante nell’edilizia. Altre volte vado a Mumbai, Bangalore, Calcutta, o Tamil Nadu. Siamo in molti a spostarci, ma la famiglia e il legame con la nostra terra non ci permettono di abbandonare le acque del fiume».

Un altro pescatore sui 50 anni, anche lui da mesi senza licenza in quanto confiscata dalle guardie, ci dice che suo figlio vive lontano, in Italia. Ce lo dice con fierezza. Anche alcuni suoi amici che vivono nella Sundarbans del Bangladesh, al di là del confine nazionale, hanno famiglia in Italia.

Senza possibilità di sopravvivenza in India, si recano in terre lontane: potremmo forse chiamarli rifugiati della conservazione ambientale?

Quelli che invece rimangono qui, rischiano ogni giorno sanzioni, estorsioni o abusi da parte del corpo forestale, e a volte la vita, com’è successo il 16 marzo 2017, quando un peschereccio con 28 persone a bordo è stato avvistato dalla forestale e capovolto. Gli uomini, le donne e i bambini, subito soccorsi e trasportati in ospedale, hanno poi dovuto sostenere i costi per le cure mediche, negate dal dipartimento forestale4.

Pescatori no, turisti sì

Il Sundarbans, ecosistema ricchissimo di biodiversità, è oggi un territorio a rischio. Le problematiche legate al suo degrado non sono certo da attribuirsi solo ai suoi abitanti, ma a decadi di sfruttamento delle risorse. Nonostante questo, i pescatori continuano a essere incriminati per danni contro l’ambiente, mentre il turismo continua a proliferare in maniera incontrollata. Vengono proibite le imbarcazioni a remi dei residenti, ma le numerose barche turistiche a motore attraversano ogni giorno la zona protetta del parco senza problemi.

Gli abitanti della zona si domandano se queste misure di protezione ambientale, che ledono i loro diritti fondamentali, stiano effettivamente contribuendo alla protezione dell’ecosistema. Alcuni denunciano, ad esempio, la presenza di uomini, probabilmente legati alla mafia del legname, che tagliano alberi nella foresta senza curarsi di farlo anche quando sono in fiore, ostacolandone la riproduzione. È una pratica teoricamente illegale che però pare non essere ostacolata dalla forestale. Molti altri denunciano poi i grossi pescherecci che attraversano le acque protette rilasciando materiale inquinante.

Tutto ciò senza menzionare i diversi disastri ambientali che non vengono risolti dalle autorità, come quello causato nel 2014 da una petroliera che, collidendo con un’altra imbarcazione nelle acque al confine tra Bangladesh e India, ha rilasciato nel mare migliaia di litri di petrolio5.

Le popolazioni locali esistono

Secondo l’ambientalista Santanu Chacraverti, autore del report The Sundarbans fishers pubblicato nel 2014 dal Collettivo internazionale a sostegno dei pescatori (International collective in support of fishworkers), la problematica in Sundarbans è legata all’incapacità dell’amministrazione locale di analizzare il problema in termini olistici e di cercare soluzioni che prendano in considerazione tutte le questioni: dal degrado ambientale al sovraffollamento, dalla protezione forestale ai diritti delle popolazioni, dal turismo alla gestione comunitaria delle risorse. Quest’ultimo elemento è tra i più importanti, perché riguarda l’inclusione delle comunità locali nella gestione del territorio.

Nonostante l’assoluta importanza della protezione della biodiversità, le norme legate alla conservazione ambientale non possono dimenticarsi dell’esistenza dell’uomo che vive dentro o ai margini di questi territori.

Alcuni studiosi, come Paul J. Ferraro (del dipartimento di economia alla Georgia state university di Atlanta, Usa), osservano che la creazione di zone protette con misure restrittive, come nel caso del Sundarbans, non sempre crea vantaggio all’ambiente, in quanto i conflitti che sorgono in risposta al malessere della popolazione impediscono la giusta gestione del territorio.

Gli abitanti delle Sundarban, come Utpal Mishra o Sohankharo, sono i primi a voler proteggere la natura. La loro vita dipende da essa, ma per loro non è solo fonte di reddito, rappresenta la loro casa e la loro identità.

È proprio Utpal Mishra che, un giorno, esplorando le Sundarbans in barca, ci dice: «Scendiamo, camminiamo nella foresta. Come potete studiare il nostro territorio se non capite cosa significa camminare su questo terreno?».

Mentre una guerra globale sulle risorse naturali è alla ricerca di ipocrite soluzioni omogenee per tutti, i pescatori delle Sundarbans ci dicono che non si possono trovare soluzioni se non si sa cosa vuol dire sporcarsi i piedi nel terreno fangoso e buio della foresta.

Eleonora Fanari

Note:

1 www.census2011.co.i

2 Shreya Das, The tiger widows of Sunderbans: caught between the tiger and apathy, «The Indian Express», 27/12/2017.

3 Pritha Lahiri, Sujoy Dhar, Tigers burn bright in the Sundarbans, «The Tribune», 07/10/2017.

4 Informazione condivisa con l’autrice dall’organizzazione Dakshinbanga Matsyajibi Forum (Dmf).

5 Un sends team to clean up Sunderbans oil spill in Bangladesh, «The Guardian», 18/12/2014.

Popolazioni Indigene in India

I popoli originari dell’India, o adivasi, rappresentano l’8,6 per cento del totale della popolazione indiana, circa 104 milioni di persone (secondo il censimento del 2011). L’uso del termine adivasi risale al periodo coloniale e si parla di comunità tribali già nel primo censimento del 1901.

A livello istituzionale le comunità tribali in India vengono riconosciute con la locuzione scheduled tribes (St) che appare per la prima volta nella costituzione indiana del 1950, nell’articolo 366 (25). In essa si attribuiscono agli adivasi diritti legati al loro stato di marginalità storica e alla loro diversità culturale, considerata una ricchezza per il paese.

Secondo l’Iwga (International work group for indigenous affairs) «in India, ci sono 705 gruppi etnici ufficialmente riconosciuti come scheduled tribes. Ci sono poi diversi gruppi indigeni non riconosciuti. La maggiore concentrazione di queste popolazioni si trova nei sette stati Nord orientali dell’India e nella cosiddetta “cintura tribale centrale” che si estende dal Rajasthan al Bengala occidentale». Gli adivasi vivono in tutta l’India, ma principalmente nelle zone montuose e collinari, lontano dalle pianure fertili. Tra le comunità più conosciute vi sono i Santhal e i Gond nello stato di Orissa, i Baiga in Chattisgarh, i Gujjar e i Tharu in Uttar Pradesh e Uttarakhand.

La lotta indigena per il bene comune

Gli adivasi considerano la terra come una risorsa comune, e tradizionalmente hanno sempre controllato e gestito le risorse naturali disponibili attraverso istituzioni comunitarie consolidate.

La maggior parte di queste comunità vive in aree fortemente boscose, la loro economia si basa principalmente su un’agricoltura di sussistenza, sulla caccia o la raccolta.

Le politiche Indiane da decenni sfruttano le risorse naturali delle terre ancestrali indigene danneggiando l’ambiente e minando lo stile di vita delle popolazioni native. I numerosi conflitti, a volte armati (come in Bhastar, Chattisgarh), tra lo stato e le comunità indigene, continuano a perpetuarsi in tutto il territorio indiano, incidendo sul loro stato di povertà e di salute. Per questo motivo, un gran numero di membri di queste comunità si ritrova a dover migrare nelle grandi città come New Delhi, Mumbai e Calcutta, nelle quali vengono spesso sottopagati e posti alla mercé di grandi impresari e latifondisti (Karnika Bahuguna, Madhu Ramnath et al., Indigenous people in India and the web of indifference, DownToEarth, 10/08/2016).

E.F.

I parchi in India

L’idea di istituire delle aree protette nasce negli Stati Uniti nel 1872 con la creazione dello Yellowstone nel territorio di Montana e Wyoming. In India, i parchi naturali nascono nel 1935, quando viene fondato il primo, l’Haley national park, oggi conosciuto come il Corbett national park, nello stato di Uttarakhand.

Fino al 1970 i parchi istituiti sono cinque. Ma a inizio anni ‘70 esplode l’interesse per la protezione ambientale, ed entra in vigore la Wildlife protection act (Wlpa) 1972, una legge molto restrittiva per la gestione e la protezione di flora e fauna. La Wlpa 1972 proibisce la caccia all’interno delle zone protette e stabilisce una serie di reati classificati sotto la fattispecie di crimini ambientali.

Da questo momento in poi le restrizioni aumentano e iniziano i conflitti tra le comunità indigene e il corpo forestale.

Mezza Italia di aree protette

Fino al 2002 le aree protette erano divise in due categorie: National park (Np), dove non sono permesse numerose attività umane, e Wildlife sanctuary (Wls) dove le attività umane sono maggiormente tollerate. Con la modifica della Wlpa nel 2002 vengono introdotte due nuove categorie di aree protette: Conservation reserves e Community reserves, aree protette che fungono da zone cuscinetto o connettori e corridoi di migrazione tra parchi nazionali, riserve naturali e foreste protette. Le aree di conservazione sono quelle disabitate e di proprietà del governo indiano, ma utilizzate per sussistenza da comunità umane, le aree comunitarie sono quelle nelle quali parte delle terre è di proprietà privata.

Secondo i dati ufficiali del Gennaio 2019, in India oggi vi sono un totale di 868 aree protette (104 parchi nazionali, 550 santuari della fauna selvatica, 87 riserve di conservazione, 127 riserve comunitarie), che coprono circa il 5 per cento del territorio indiano, 165.088 km2, equivalente a mezza Italia.

Alcuni parchi nazionali e santuari della fauna selvatica che ospitano una considerevole popolazione di tigri, sono stati definiti Tiger reserves, riserve delle tigri, e godono di uno status speciale e di politiche di maggiori restrizioni. A oggi nel paese le riserve delle tigri sono 51.

E.F.

Rischi e contraddizioni delle politiche ambientali:

Più ambiente per tutti, meno diritti per alcuni

Nella corsa mondiale alla conservazione ambientale, l’India si difende bene. Le sue foreste coprono una superficie maggiore di due volte l’Italia, le aree protette aumentano a vista d’occhio, e tra queste, fiore all’occhiello, le riserve delle tigri sono quasi raddoppiate in 15 anni. Peccato che le sue politiche sempre più restrittive per conservare l’ambiente producano migliaia di sfollati, soprattutto tra le popolazioni più povere di indigeni e dalit, territori militarizzati, violenze impunite e appetiti economici che tutto sono fuorché rispettosi della natura.

Negli ultimi decenni siamo stati testimoni dello sviluppo internazionale di nuove politiche ambientali per espandere zone verdi, creare aree protette, ridurre il bracconaggio, preservare specie animali a rischio, conservare la biodiversità.

Il tema è all’ordine del giorno di numerosi paesi che vedono nella biodiversità anche un contributo alla sicurezza alimentare e alla salute dell’intera società, e un fattore di diminuzione della vulnerabilità del territorio di fronte ai disastri ambientali e ai cambiamenti climatici.

La Convenzione sulla diversità biologica

Il principale strumento che la comunità internazionale si è data per la tutela della biodiversità a livello planetario è la Convenzione delle Nazioni unite sulla diversità biologica (Cbd), oggi sottoscritta da 193 paesi. Adottata a Rio de Janeiro nel 1992 al primo Summit della terra, la Conferenza sull’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni unite (Unced), la Cbd è un trattato giuridicamente vincolante che si pone come obiettivi principali «la conservazione della diversità biologica, l’uso durevole dei suoi componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche».

L’organo di governo della Cbd è la Conferenza delle parti (Cop) che si riunisce ogni due anni per analizzare i progressi compiuti, verificare le priorità e pianificare nuovi ambiti di lavoro. Tra i venti obiettivi stabiliti nella Cop10 tenutasi nell’ottobre 2010 in Giappone, nella prefettura di Aichi, l’undicesimo prevede che, entro il 2020, le aree di conservazione coprano almeno il 17 per cento delle zone terrestri del pianeta e il 10 per cento delle aree marine e costiere.

Questo obiettivo, secondo il rapporto Protected planet 2019 del Programma delle Nazioni unite per l’ambiente (Unep), si sta raggiungendo efficacemente: «Vi sono buoni progressi nell’ampliamento delle aree protette. La copertura terrestre è in aumento dal 14,7 per cento nel 2016 al 14,9 nel 2019, e la copertura marina è passata dal 10,2 per cento al 17,3 delle acque nazionali. Se gli sforzi da parte dei governi per attuare gli impegni proseguiranno, è probabile che gli obiettivi di copertura terrestre e marina saranno raggiunti entro il 2020. […] Attualmente le aree protette nel mondo sono 245.449. La maggior parte di esse sono terrestri e coprono oltre 20 milioni di km2. Le aree marine protette coprono 26 milioni di km2, rappresentando il 7,47 per cento degli oceani»1.

L’India, le aree protette e gli sfollati

In linea con gli obiettivi della Cbd, anche l’India sta compiendo il suo percorso di espansione forestale e di creazione di aree protette: le foreste, a inizio 2019, sono arrivate a coprire il 21,34 per cento del territorio, cioè 701.673 km2, più di due volte l’Italia, e le aree protette sono passate da 604 nel 2006 a 868 nel 20192, un’area pari a 165.088 km2, il 5 per cento della superficie complessiva del paese.

Si direbbe un successo per tutti, se non fosse che queste politiche, che vogliono rispondere alla crisi ambientale planetaria, sono talvolta strumento di violazione dei diritti dei popoli che abitano da sempre le terre che si vogliono preservare.

In India, si stima che vivano nelle zone forestali protette circa 4,3 milioni3 di persone, e la loro presenza, per la maggior parte dei casi, è indesiderata e bersaglio di violenze e sfratti.

Il governo, nel salvaguardare le foreste, ha «dimenticato» di tutelare i diritti delle popolazioni che vi abitano: spesso le zone protette sono state create senza tener conto delle esigenze delle comunità locali, le quali, in maniera inaspettata, si sono ritrovate a vivere dentro nuovi confini.

Se prendiamo il caso particolare delle riserve delle tigri, dal 2005 a oggi il loro numero è raddoppiato, da 28 a 51, provocando lo sfollamento di migliaia di famiglie. Secondo uno studio di Lasgorceix e Kothari4, già nel 2009 il numero delle famiglie sfrattate dalle proprie terre era di circa 20mila, cioè più o meno 100mila persone.

Secondo la nostra ricerca sul campo, condotta per conto dell’organizzazione Kalpavriksh e finanziata da Rights and resources inititiaves (Rri)5, sarebbero da aggiungere negli ultimi dieci anni altri 60mila6 sfollati ai 100mila rilevati nel 2009.

In nome delle tigri

«Le tigri sono sempre state venerate da noi come animali sacri, noi le rispettiamo e loro rispettano noi […]. Non abbiamo paura delle tigri, il nostro peggiore nemico sono ora le guardie forestali», ci dice Sukharo Arhi, pescatore del Sundarbans.

In questo territorio le vittime delle tigri del Bengala sono molte, ma per i locali la vera minaccia sono le guardie forestali. Le restrizioni legate alla pesca, le minacce e, a volte, le torture inflitte ai pescatori per vietarne l’attività, hanno lasciato l’intera comunità senza un’alternativa, facendola sprofondare in una situazione di miseria.

Stiamo parlando di violazioni di diritti umani tollerati dalle istituzioni. Esse di solito non vengono denunciate e, quando lo sono, non vengono perseguite dalle autorità perché a denunciare sono persone di casta bassa, indigeni o dalit, che non vengono prese in considerazione.

Secondo le popolazioni locali e numerose organizzazioni, tra le quali Kalpavriksh, negli ultimi dieci anni i casi di torture e minacce da parte dello stato sono aumentati7. Questo dato è confermato anche dal recente rapporto delle Nazioni unite (Report of the special rapporteur on indigenous people 2018), nel quale si afferma che il numero di crimini, violenze, conflitti e sfratti dalle zone protette è in continua crescita.

L’aumento di restrizioni all’interno di queste aree coincide con l’aumento di attenzione internazionale per la difesa della tigre, considerata specie a rischio e inserita dal 2008 nella lista rossa dell’Iucn (Unione mondiale per la conservazione della natura). L’allarme sull’estinzione delle tigri, ha condotto le numerose organizzazioni conservazioniste e lo stesso ministro indiano dell’Ambiente e delle foreste a prendere dei provvedimenti.

Senza scienza né consenso

In India il primo documento che parla esplicitamente della necessità di aumentare le restrizioni per preservare le tigri, è un rapporto del 2005 redatto dalla «Task force della tigre» istituita nel 2003 dal ministero indiano dell’Ambiente e delle foreste, intitolato Joining the dots, nel quale si evidenzia come l’estinzione della tigre sia un effetto della crisi ambientale8.

Nello stesso 2005 l’India ha creato un nuovo corpo per la protezione della tigre, la National tiger conservation authority (Ntca), con lo scopo di assicurare la riproduzione della specie e la protezione del suo habitat. L’anno dopo, nel 2006, è stata modificata la Wildlife protection act del 1972 per stabilire nuove regole e delimitazioni all’interno delle riserve delle tigri istituendo un’area inviolabile chiamata Critical tiger habitat (Cth) nella quale è vietata qualsiasi attività umana e, attorno a essa, una cintura di territorio protetto, la buffer area (zona cuscinetto), che prevede la coesistenza tra fauna e attività umana. La buffer area dovrebbe garantire i diritti forestali delle popolazioni locali, come l’uso sostenibile delle risorse naturali, e i diritti sociali e culturali.

Il 16 Novembre 2007 il ministro indiano dell’Ambiente e delle foreste e la Ntca hanno dato ordine ai singoli stati del paese di creare le Critical tiger habitat entro il 2008. Sono state così create 31 zone inviolabili in tempi brevi, violando le misure che si sarebbero dovute adottare, cioè fare degli studi scientifici preventivi e approfonditi, informare le comunità locali e raccoglierne il consenso.

Queste nuove disposizioni, oltre a negare alle comunità l’uso delle risorse naturali, hanno istituito un meccanismo che legalizza gli sfratti prevedendo una semplice ricompensa economica. Ne è conseguito che dal 2008 gli sfratti dalle aree protette sono aumentati senza peraltro che siano state elargite le ricompense alle comunità colpite.

Sradicati, su terre sterili e senza diritti

Uno dei tanti casi è quello della riserva di Achanakmar, nello stato del Chattisgarh: nel 2009 sono stati sfollati dal Critical tiger habitat sei villaggi che corrispondevano a circa 600 famiglie, tutto ciò senza alcun consenso da parte delle comunità.

Abbiamo visitato la zona di recente, e constatato che oggi quelle famiglie, ricollocate all’esterno dell’area inviolabile, si trovano a vivere in case di cemento decadente, su un lembo di terra sterile, e prive del diritto di accedere alle risorse naturali.

Secondo il nostro studio sul campo, lo stesso è accaduto nella riserva delle tigri di Melghat, in Maharastra, dove sono state sfrattate 1.360 persone. Altre 20mila sfrattate dal parco delle tigri del Kanha nel Madhya Pradesh; 597 famiglie dal parco di Sariska in Rajasthan e più di 3.814 famiglie dal parco di Nagarhole in Karnataka9. La lista continua, e si allunga sempre di più.

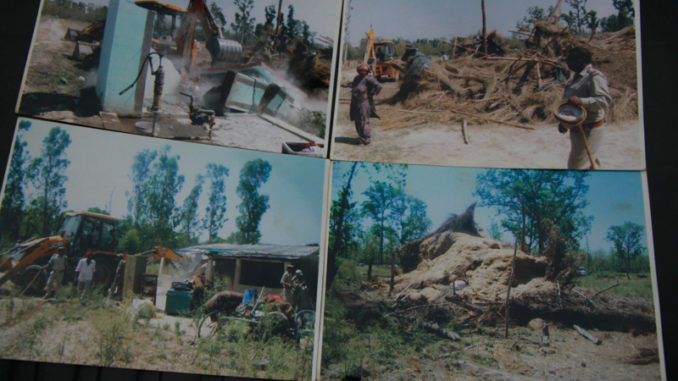

Le riserve delle tigri sono le zone più colpite, ma gli sfratti riguardano tutte le zone di conservazione, perfino i corridoi ecologici, cioè quelle «corsie» create per far muovere liberamente gli animali da una zona protetta all’altra, e altre zone attigue ai parchi. Com’è successo, ad esempio, al villaggio di Tummadhia Katha che si trova ai margini del parco naturale del Corbett, nello stato dell’Uttarakhand, dove le dimore abitate dalla comunità indigena dei Van Gujjar, una comunità pastorizia di origini musulmane, sono state demolite per due volte negli ultimi tre anni.

Proteggere la natura con le forze armate

Com’è chiaro dai casi riportati, le politiche di conservazione non si limitano a salvaguardare la biodiversità, ma a controllare i territori utilizzando spesso modalità militari, come l’uso di forze armate e di network informativi.

Le armi da fuoco vengono utilizzate contro le comunità locali accusate di bracconaggio o di altri crimini contro l’ambiente. Di fatto queste comunità sono considerate dai conservazionisti, come ad esempio il Wwf, nemiche dell’ambiente e usurpatrici dell’ecosistema. Un giudizio che si riflette nelle politiche ambientaliste del governo indiano.

Un recente rapporto del Wwf Italia, pubblicato nel maggio 2018, intitolato Bracconaggio connection, descrive il bracconaggio come una delle cause principali dell’estinzione animale, considerando queste azioni «pervasive e devastanti». Questo nonostante alcuni studi dell’Iucn, pubblicati nella rivista online «Natura» e nel Iucn red-list report10, mostrino come tra gli undici maggiori rischi per l’estinzione delle specie animali non vi sia il bracconaggio, ma altre attività umane come lo sfruttamento delle terre per le attività agricole e lo sviluppo urbano. È interessante notare come il report del Wwf colleghi la rete di criminali che fa bracconaggio alla povertà e al bisogno di «facili guadagni»: sono collegamenti pericolosi che si ritorcono sulla pelle dei piccoli contadini locali, doppiamente vittime delle politiche conservazioniste e delle grosse organizzazioni illegali di bracconaggio.

Con la licenza di sparare a vista

Uno dei casi più discussi ed emblematici dell’India è quello del parco nazionale di Kaziranga, in Assam, dove una squadra armata di 430 uomini, tra guardie forestali, paramilitari11 e forze speciali per la protezione della tigre e del rinoceronte, pattugliano la zona con fucili calibro 200 e 303.

Il parco, famoso per i rinoceronti a un corno in via d’estinzione, è altrettanto famoso per il numero delle vittime uccise in nome della lotta al bracconaggio. I guardaparco, per assicurare la massima protezione agli animali, godono di immunità legale e, in accordo con quanto dichiarato nel Piano di conservazione dei rinoceronti nel parco nazionale di Kaziranga, hanno il dovere di «sparare a vista»12 a chiunque sia sospettato di bracconaggio, senza prove, senza arresto né processo.

Come denunciano diversi attivisti locali, questa condizione d’immunità conferita alle guardie, le ha deresponsabilizzate spingendole a sparare anche senza una ragione. Ne è un esempio il caso di Akash Orang, un bambino di 7 anni che nel settembre 2016 è stato ferito alla gamba da un guardaparco con dei colpi di pistola che gli hanno procurato un’invalidità a vita. Secondo gli attivisti, molte vittime della lotta al bracconaggio sono innocenti cittadini che vengono utilizzati dalle guardie per esibire dei risultati visibili. Secondo i dati della Bbc13, dal 2009 a oggi sono state circa 65 le persone uccise ai margini del parco. Numerose quelle accusate di crimini contro l’ambiente, arrestate o torturate impunemente.

Diritti forestali: sanciti e poi violati

La legge indiana sui diritti forestali delle popolazioni indigene e degli altri abitanti tradizionali della foresta (il Fra, Forest rights act), emanata nel 2006, riconosce la diversità dell’uso, dell’accesso e delle pratiche di conservazione della foresta e della biodiversità da parte delle popolazioni native, e garantisce alle comunità il diritto alla terra ancestrale. Il Fra riconosce l’ingiustizia sociale ed economica inflitta alle popolazioni forestali sin dal periodo coloniale, conferendo ampio potere di gestione del territorio al gram sabha (il consiglio degli anziani), e aprendo nuovi spazi democratici e meccanismi d’inclusione a favore di un nuovo modello di conservazione.

Queste disposizioni legislative che concepiscono la conservazione come basata sulla coesistenza piuttosto che sul conflitto, sono in linea con gli impegni internazionali sottoscritti dall’India firmando la Convenzione sulla diversità biologica (Cbd). Nella Cbd, infatti, si afferma la necessità di «promuovere la piena ed effettiva partecipazione delle comunità indigene e locali, e anche il loro previo e informato consenso e coinvolgimento nella creazione, espansione e gestione delle aree protette».

Le atrocità raccontate sopra allora non violano solo i diritti umani e costituzionali fondamentali, ma anche le stesse disposizioni nazionali e gli impegni internazionali in materia di conservazione ambientale presi dal paese. Lo afferma anche il già citato rapporto delle Nazioni unite sui diritti degli indigeni14 che denuncia: «In India i popoli tribali sono stati sfrattati dalle riserve delle tigri per decenni, spesso senza alcuna forma di riparazione. Ciò continua a verificarsi nonostante il Forest rights act del 2006».

Interessi ambientali o economici?

Nonostante quello che dicono l’Onu e altri osservatori internazionali, il governo indiano continua a essere appoggiato da una rete di organizzazioni protezioniste come il Wwf, la Wcs (Wildlife conservation society), l’Ifaw (International fund for animal welfare), e altre (anche chiamate Business international organizations, Bingo), che difendono un modello di conservazione basato su esclusione e controllo. Sembra non interessare loro che dietro la pretesa governativa della difesa ambientale ci siano anche corposi interessi economici.

Secondo un rapporto del 2015 dell’Istituto indiano per la gestione delle foreste di Bhopal15 che ha stimato i dati economici relativi a 25 servizi ecosistemici offerti al paese da sei riserve delle tigri (quelle di Corbett, Kanha, Kaziranga, Periyar, Ranthambore e Sundarbans), il loro valore economico ammonta a circa 1 miliardo di euro l’anno. Di questo, solo il 9 per cento (90 milioni) va a favore dalla popolazione locale. Il 47 per cento (470 milioni) a favore del paese, mentre ben il 43 per cento (430 milioni) è il valore in qualche modo utilizzato a livello mondiale.

Tra i valori economici stimati, quello che riguarda l’industria del turismo è facilmente quantificabile. Ogni anno i parchi delle tigri, infatti, mentre tengono fuori le popolazioni locali, attirano migliaia di persone dall’India e dal resto del mondo. L’introito derivato dai biglietti per l’ingresso al parco di Corbett ammonta a 1 milione di euro annui.

Un altro elemento di contraddizione delle politiche restrittive per la salvaguardia dell’ambiente è il giro d’affari legale e illegale legato al taglio degli alberi16. Capita che il corpo forestale favorisca gruppi criminali organizzati nel taglio e commercio illegale della legna. Nella riserva delle tigri di Buxa, nello stato del Bengala occidentale, alcuni agenti forestali e alti ufficiali di polizia sono stati colti in flagrante17.

Nel parco di Buxa e di Jaldapara le comunità locali avevano già più volte denunciato il taglio illegale degli alberi ma non avevano ottenuto alcuna risposta dalle autorità, in quanto queste erano direttamente coinvolte. Altri introiti provengono da attività come la pesca, il foraggio, la vendita di miele, frutti e altri prodotti che tradizionalmente vengono utilizzati dalle comunità per la loro sussistenza, ma che sempre di più vengono controllate dai governi locali degli stati indiani.

Per esempio, dal 2017 lo stato del Chattisgarh ha proibito la vendita diretta del mahua, un frutto da cui si ricava un liquore che rappresenta un’importante fonte di sussistenza per la comunità indigena dei Baiga. Questa proibizione ha influenzato negativamente l’economia locale18.

Inoltre è molto importante lo sfruttamento da parte dello stato dei bacini idrici utilizzati anche per la produzione di energia elettrica. Molte sono le dighe presenti all’interno di zone protette, come ad esempio la diga di Kalagarh nella riserva di Corbett, nello stato dell’Uttarakhand, costruita nel 1974 per contribuire alla distribuzione idrica in tutto lo stato e nella città di New Delhi.

La diga ha lasciato gli abitanti di queste zone quasi a secco.

Inoltre, bisogna menzionare il mercato legato allo scambio di emissioni di gas serra – ossia le quote di emissioni fissate dai rispettivi governi locali alle imprese – che gioca un ruolo fondamentale nell’interesse sulla protezione delle foreste. In India, uno dei meccanismi per ridurre le emissioni inquinanti e riforestare le zone degradate è il Campa, o Compensatory Afforestation Act, un meccanismo di compensazione in base al quale il valore delle imposte versate dai privati è calcolato in rapporto alla perdita forestale in termini di biodiversità e servizi ecosistemici. Questi fondi poi dovrebbero essere utilizzati per riforestare aree degradate, peccato che spesso anche questo meccanismo si basi su giochi di corruzione e interesse. Infatti in molte zone, le aree prese in considerazione per riforestare non sono aree degradate ma aree utilizzate a livello comunitario dalle popolazioni indigene che vengono quindi sgomberate. Come è avvenuto nel caso del parco delle tigri del Tadoba, nel Maharastra, dove a Sitarampeth, in quella che era una zona usata dalla popolazione locale per il pascolo, è stata eretta una staccionata per creare un sito di «riforestazione» con circa 100 alberi in un terreno che ha una superficie di 608 ettari, 6 milioni di metri quadrati.

Un paese in lotta

«Se la comunità internazionale continua a nascondersi dietro false promesse di conservazione, non ci resta altro che lottare, e mostrare che un nuovo modello di conservazione non è solo possibile ma necessario», commenta Neema Pathak dell’organizzazione indiana Kalpavriksh. Numerose sono le realtà, sia in India che in altre parti del mondo, che hanno tramutato la loro lotta in atti fruttuosi, riuscendo a sviluppare dei progetti di conservazione e di gestione comunitaria del territorio.

È necessario riesaminare e rivedere criticamente le pratiche di conservazione e di sviluppo, e utilizzare le disposizioni della legge sui diritti forestali e sulla protezione della biodiversità per costruire dei progetti di convivenza non solo nelle aree protette, ma anche nelle aree limitrofe. Bisogna inoltre fare in modo che le istituzioni internazionali prendano coscienza delle situazioni locali e che si preoccupino di usare maggiori provvedimenti per far rispettare gli accordi internazionali sul rispetto dei diritti umani. Solo allora lo stato indiano, e gli stati tutti, riusciranno a prendere dei provvedimenti per garantire la conservazione della biodiversità in maniera adeguata, garantendo anche diritti e opportunità uguali per tutti.

Eleonora Fanari

Note:

- 1 www.protectedplanet.net.

- 2 Dati dell’Envis Centre on Wildlife & Protected Areas del Wildlife Institute of India, Dehradun, patrocinato dal ministero dell’Ambiente, foreste e cambiamenti climatici.

- 3 Tiger task fonce report, Joining the dots, Union ministry of environment and forests, New Delhi, 2005, p. 99.

- 4 A. Lasgorceix, A. Kothari, Displacement and relocation of protected areas: a synthesis and analysis of case studies, Economic and Political Weekly, Vol xliv, no 49.

- 5 Kalpavriksh è un’organizzazione che lavora su questioni ambientali e sociali a livello locale, nazionale e globale. Rri è una ong che lavora per incoraggiare riforme sulle politiche forestali e la trasformazione dell’economia forestale in modo che le imprese riflettano i programmi di sviluppo locale e sostengano i mezzi di sussistenza locali.

- 6 Dati confermati da numerosi articoli e rapporti su diversi casi studio. Eleonora Fanari, Relocation from protected areas as a violent process in the recent history of biodiversity conservation in India, Ecology, Economy and Society – the Insee Journal, 2 (1), pp. 43–76, Gennaio 2019.

- 7 Eleonora Fanari, Relocation from protected areas […], cit. | Neema Pathak-Broome, Eleonora Fanari, To respect human rights, the government should strategise to coexist first, not to evict, The Wire, 12/03/2018. | Human Rights Council, Report of the special rapporteur on the rights of indigenous peoples, 10/08/2018.

- 8 Tiger task force report, Joining the dots, cit.

- 9 Eleonora Fanari, Relocation from protected areas […], cit.

- 10 S. L. Maxwell, R. A. Fuller et al., Biodiversity: The ravages of guns, nets and bulldozers, nature.com, 10/08/2016. | Iucn, Annual report 2016 e Iucn, Annual report 2017.

- 11 In India vengono dette paramilitari diverse forze armate che furono formate nel periodo della colonizzazione inglese, principalmente utilizzate nei momenti di guerra e per difendere le frontiere indiane.

- 12 Ntca, Rhino task force report 2015. A pagina 12 sono descritte le forze militari e le condizioni d’immunità per le guardie e le forze militari. | In un documento del direttore del parco di Kaziranga, M.K. Yadav, in riferimento alle azioni da compiere per proteggere il parco, a pagina 173, è scritto: «Uccidere gli indesiderati».

- 13 Justin Rowlatt, Kaziranga: the park that shoots people to protect rhinos, Bbc, 10/02/2017.

- 14 Ohchr, Report of the special rapporteur on the rights of indigenous peoples, 10/08/2018.

- 15 Centre for ecological services management, Indian institute of forest management, Bhopal, Economic evaluation of tiger reserves in India. A value+ approach, 2015.

- 16 Lo stato indiano utilizza una legge del 1927, la Indian Forest Act, secondo la quale lo stato ha il potere di autorizzare diversi tipi di attività all’interno di aree protette.

- 17 Soumitra Ghosh, Legal and illegal logging behind deforestation in India, World Rainforest Movement, 13/09/2005.

- 18 Joseph John, Bastar tribals resent Chattisgarh policy on Mahua trade, The Times of India, 22/04/2017.

Conservazionisti versus Ambientalisti

Organizzazioni come la World wide fund for nature (Wwf), la Wildlife conservation society (Wcs) e l’International conservations (Ic), sono considerate estremiste da molti attivisti e ambientalisti, a causa delle loro politiche di conservazione, identificate sotto il nome di Fortress conservation. Infatti nonostante il Wwf riconosca apertamente la necessità di integrare le comunità locali nella conservazione dell’ambiente, spesso finanzia operazioni militari come nel citato parco di Kaziranga in Assam.

Questo comportamento è da un lato frutto della cecità di molti conservazionisti nel considerare la protezione ambientale una priorità a qualsiasi costo, anche quello della vita delle persone. Dall’altro queste organizzazioni internazionali risentono di idee coloniali ed eurocentriche e non considerano le popolazioni tribali capaci di governare in maniera appropriata le zone forestali.

L’importanza di includere le comunità indigene nella conservazione ambientale è stata riconosciuta solo recentemente, nel 2007, dalle Nazioni unite.

Questa mentalità coloniale, in un paese come l’India è rappresentata dalle classi dominanti che spesso siedono ai vertici di queste organizzazioni e che ostacolano il riconoscimento di leggi come la Forest Rights Act.

Dall’altro lato, come dimostrato dalle ricerche di Rosaleen Duffy (Rosaleen Duffy, We need to Talk about the militarisation of conservation, 20/07/2012)., sono numerose le organizzazioni transnazionali che finanziano training militari e altre misure anti bracconaggio, attività che risultano lucrative per il settore privato. Inoltre numerosi sono gli articoli che accusano il Wwf di scandali e di partnership con grosse multinazionali. In un articolo di Jonatham Latham (Jonathan Latham, Way Beyond Greenwashing: Have Corporations Captured Big Conservation?, 07/02/2012). si legge che l’organizzazione del panda ha stipulato delle partnership con aziende come la Monsanto, legata agli Ogm, e la Wilmer, una delle più grandi compagnie mondiali di olio di palma, primo responsabile della distruzione forestale del Borneo indonesiano.

Survival International ha inoltre più volte condannato le attività del Wwf, considerato direttamente coinvolto in Africa in attività lucrative come concessioni per la caccia e per il taglio di legname.

Il dibattito tra nuovi e vecchi conservazionisti è oggi grosso oggetto di discussione, e un campo di ricerca ancora in esplorazione.

E.F.

Campa

Il Campa (Compensatory and afforestation fund management and planning authority bill), approvato nel luglio 2016, rappresenta una delle strategie del governo Indiano per ridurre le emissioni inquinanti senza rinunciare all’obiettivo della crescita economica, considerata prioritaria.

Attraverso il meccanismo del Campa il governo ha dichiarato l’investimento di 6,2 miliardi di dollari per le politiche di riforestazione, fondi che provengono dai tributi pagati dai privati negli ultimi 12 anni per impiantare le proprie aziende in zone forestali.

Il Campa, come affermato dal ministro dell’Ambiente, Prakash Javadekar «potrà assicurare la crescita economica senza rinunciare alla salvaguardia degli ecosistemi».

La legge è stata fortemente criticata e considerata come «anti tribale», «anti forestale» e, infine, contraria ai princìpi etici. Le politiche di riforestazione, infatti, consentono l’approvazione dei progetti ancor prima che vengano individuate le stesse aree forestali interessate dai piani di riforestazione. Un sistema che rischia di compromettere abitabilità, diritti ed economie rurali.

Uno studio condotto dal Community forest rights – learning and advocacy ha analizzato un campione di 2.548 piantagioni, approfondendo 63 casi attuali di riforestazione coperti con i fondi del Campa. Esso rivela che nel 60 per cento dei casi i progetti sono consistiti nella installazione di monocolture, per lo più di alberi teak piantati in zone precedentemente utilizzate dalle comunità locali. Inoltre molti piani di riforestazione hanno trasformato zone precedentemente considerate come aree di massima biodiversità in monocolture. Ciò significa che questi fondi non solo vengono utilizzati nella violazione più totale del diritto alla terra delle comunità locali, ma che stanno anche contribuendo alla distruzione degli ecosistemi, là dove erano nati per uno scopo esattamente opposto, ovvero quello di preservare e proteggere l’ambiente.

E.F.

Resort lussuosi per l’«eco turismo» sulle terre degli sfollati:

Largo al turismo

Mentre le comunità locali sono cacciate dalle loro terre perché considerate nemiche dell’ambiente, numerosi resort turistici sorgono dentro e attorno le riserve.

Il 14 febbraio 2017 il villaggio di Tumadhia Katta è assalito dalle guardie forestali che hanno distruggono le case degli abitanti, accusati di invasione illegale in territorio protetto. Il villaggio si trova all’esterno dei limiti del parco naturale di Jim Corbett, ed è abitato da 46 famiglie della comunità indigena dei Van Guajjar, una comunità nomade che da sempre si dedica alla pastorizia.

La riserva delle tigri di Jim Corbett, situata nella prospera foresta occidentale del Tarai, nello stato dell’Uttarakhand, è il più vecchio parco naturale del continente asiatico istituito nell’anno 1936. È la riserva con la maggiore densità di tigri, circa 215, e rappresenta un importante polmone verde e uno dei parchi più preziosi del paese. È distante 200 km dalla caotica capitale New Delhi, e offre un facile accesso per i 200mila turisti che lo visitano ogni anno.

Nel report The value of wildlife tourism for conservation and communities pubblicato nell’ottobre 2017 da TofTigers, si legge che il turismo è un’importante fonte di reddito per le comunità locali, le quali possono giovarsi di tale risorsa come beneficio positivo per il loro sviluppo economico. Purtroppo però, al contrario di quanto sostenuto dallo studio, i Van Gujjar non sembrano godere di una situazione particolarmente favorevole. Spesso, anzi, il loro stile di vita nomade e pastorizio, è considerato ostile per la conservazione e la protezione del territorio e quindi osteggiato.

I Van Gujjar, pastori discriminati

Gli abitanti del villaggio di Tumadhia lottano dal 2013 contro l’ordine di sfratto emanato dal tribunale dell’Uttarakhand, ordine fortemente contestato sia per la sua infondatezza che per il suo carattere discriminatorio.

I Van Gujjar sono una comunità proveniente tradizionalmente dagli altopiani del Jammu e del Kashmir. Secondo la loro mitologia discesero dalle alte cime dell’Himalaya su richiesta del Re, perché gli portassero in dono il loro pregiato latte di bufala, principale prodotto dei pastori Van Gujjar. Nel corso del tempo si insediarono nelle ricche praterie dell’Uttarakhand, preziose per il pascolo del bestiame.

Intorno alla foresta protetta di Corbett vi sono oggi circa 37 insediamenti abitati da una popolazione di 340 famiglie. La maggior parte di esse si trova nel distretto di Nainital, dove sorge il villaggio di Tumadhia Katta.

In balia degli umori delle guardie

Nel nostro viaggio verso il parco naturale di Corbett incontriamo Safi Bhai, 42 anni, membro dell’Aiufwp (All indian union of forest working people), un sindacato nazionale che supporta i diritti delle comunità forestali. Ci accompagna nel villaggio di Tumadhia Katta, dove risiede.

Saphi è il pastore della casa, si sveglia ogni mattina alle 5 per mungere i bufali e inizia la sua giornata con un denso chai (té) lattiginoso. Nella sua dimora, che si trova al centro di un’immensa prateria, ognuno ha un ruolo ben definito. Il figlio di 15 anni raccoglie il fieno per il bestiame, la figlia prepara la colazione e la madre ripulisce l’esterno della casa dalle erbacce.

I Van Gujjar del villaggio di Tumadhia, come molti altri nella zona, sono sempre stati discriminati dalle istituzioni dell’Uttarakhand, stato che non ha mai riconosciuto la comunità nomade come gruppo indigeno.

Considerati estranei nella loro terra, sono maltrattati dal dipartimento forestale che ha sempre esercitato un potere di tipo feudale sulla comunità. Sempre in balia degli umori delle guardie, i Van Gujjar trascorrono la vita pagando imposte e sanzioni ingiustificate al dipartimento che, in cambio di permessi, come quello per il pascolo, richiede tangenti sotto forma di latte, burro, yogurt e altri prodotti.

Proteggere zone eco fragili con espulsioni

Le problematiche nel villaggio sono aumentate dopo la revisione del 2011 delle linee guida per l’istituzione di una zona eco fragile (Esz, eco sensitive zone) intorno all’area protetta: una fascia di 10 km lungo il suo perimetro. Nonostante l’Esz abbia la potenzialità di regolare le attività commerciali e di sviluppo, alcune organizzazioni ambientaliste e sociali la considerano problematica perché non dice niente sulle necessità degli abitanti.

Nel 2015 il ministro indiano dell’Ambiente e delle foreste ha iniziato a fare pressione sul processo di istituzione dell’Esz perché venisse accelerato, tanto che il 19 dicembre 2016, la corte suprema dell’Uttarakhand ne ha disposto la creazione. Nella stessa ordinanza, il tribunale ha ordinato anche l’immediata espulsione della comunità dei Van Gujjar dalla zona, poiché considerati «responsabili di incendi e altre attività illecite all’interno e ai margini dell’area protetta».

Ashok Chaudhary, il presidente dell’Aiufwp, ha dichiarato al Times of India che «oltre ad essere un’affermazione infondata, non dobbiamo dimenticare che i diritti dei Van Gujjar sono protetti dal Forest rights act del 2006, che deve essere ancora riconosciuto sia nei fatti che nello spirito».

In seguito al pronunciamento della corte, Saphi Bhai, già nel mirino delle autorità locali per il suo attivismo, nel febbraio 2017 è stato sfrattato con la sua famiglia dalle forze di polizia e dalle guardie forestali. Il loro villaggio è stato assalito con violenza, gli abitanti umiliati e le case distrutte.

La moglie di Saphi Bhai è stata vittima di abusi sessuali, i suoi figli sono stati brutalmente molestati e lui pestato e poi arrestato.

Resort turistici vs nativi

Mentre da un lato le comunità locali soffrono lo stigma di stranieri nella propria terra e sono vittime di violenze, dall’altro investitori e turisti sembrano essere accolti nelle aree protette a braccia aperte. Il parco, infatti, ospita 77 resort sorti per la maggior parte lungo i corsi dei due fiumi principali che attraversano la zona cuscinetto della riserva, il Ramganga e il Kosi. Questi resort, che possono accogliere fino a 3.200 persone, sono tutti privati e, secondo un reportage prodotto nel 2012 dalla testata locale Tehelka, intitolato Corbett: now on sale, gli appezzamenti di terra che si trovano lungo i 17 km che vanno dal fiume Dumunda fino a Marcha sono tutti in vendita. Inoltre quasi tutte le località turistiche sono recintate e il 70 per cento di esse sono state costruite in terre che originariamente erano coltivate dalle comunità locali. Ma chi vende queste terre che dovrebbero essere protette dal dipartimento forestale?

Crimine organizzato e forestali corrotti

Nel corso delle nostre ricerche sulle violazioni del Forest rights act intorno all’area protetta di Corbett, incontriamo Nainital P. C. Joshi, un attivista che abita nella città di Ramnagar, ai margini del parco. Secondo Joshi queste terre erano precedentemente di proprietà delle numerose comunità che abitavano in questi territori. «Col tempo la maggior parte dei villaggi sono stati evacuati per la creazione della riserva delle tigri; altri sono stati minacciati dalla mafia edilizia, e la maggior parte dei villaggi oggi presenti nella zona cuscinetto sono quasi disabitati».

Joshi mi racconta che un’organizzazione criminale sta inducendo i contadini, tramite minacce, a vendere le loro terre per un prezzo irrisorio di 125 euro per ettaro. Lo scopo è quello di rivendere in seguito quelle stesse terre a prezzi commerciali per lo sviluppo di attività turistiche.

Le stesse notizie vengono riportate da Tehelka che documenta il coinvolgimento del dipartimento forestale nella vendita privata di terreni teoricamente protetti e nel rilascio di permessi per lo svolgimento di attività lucrative all’interno del parco. Rajiv Bhartari, direttore del parco dal 2005 al 2008, racconta a Tehelka che durante il suo mandato aveva sollevato diverse obiezioni sugli accordi presi dal suo predecessore con alcuni privati, in particolare con il Leisure Hotel che utilizzava parte della riserva delle tigri come sua proprietà privata con libero accesso al fiume e alle strade forestali anche durante la notte. Bhartari, in seguito alle sue denunce, è stato trasferito.

L’ipocrisia del turismo sostenibile

Mentre si vietano attività commerciali alle comunità locali, il turismo, sotto la forma di «eco turismo», viene giustificato come attività sostenibile in grado di migliorare le condizioni di vita delle comunità locali.

Di fatto, però, i grossi interessi legati al turismo così come ad altre attività lucrative all’interno della foresta, non fanno altro che ledere sia i diritti delle comunità indigene dei Van Gujjar, sia quelli della natura stessa.

Molti resort stanno estraendo pietre e sabbia dal letto dei fiumi, incidendo sull’intero equilibrio idrico. Mentre, la pesca nel fiume Ramnagar, autorizzata dal 2004 con il pretesto di generare profitto per le comunità locali, è diventata un’attività eco sostenibile promossa dai vari resort per i loro ospiti appassionati di quello sport.

Tutto questo va a discapito degli animali da proteggere che non sono liberi di accedere a quei luoghi recintati da alti muri. Motociclette, musica ad alto volume e matrimoni sontuosi si svolgono nelle località alla periferia della riserva, in violazione delle disposizioni conservazioniste che sono invece perentorie per quanto riguarda lo sfratto della comunità dei Van Gujjar dalla loro terra.

In definitiva, i Van Gujjar, che vengono considerati invasori delle aree protette e nemici della conservazione ambientale, vivono in case fatte di mattoni di terra cruda, consumano solo cibo vegetariano e conducono una vita semplice senza fuoristrada, macchine, strade asfaltate o altre fonti di inquinamento. Al contrario, i promotori del turismo sostenibile sono stanziati all’interno della zona protetta del parco con numerosi resort di lusso, strade asfaltate e attività che minacciano la zona eco fragile della riserva delle tigri.

Il richiamo sordo della notte

I Van Gujjar, il cui nome significa «Gujjars che vivono all’interno della foresta», non vengono riconosciuti come abitanti nativi di queste zone e, ancor meno, come loro protettori, nonostante la foresta rappresenti il loro rifugio, il loro tempio e il loro dio. «Noi ci prendiamo cura degli alberi e dei nostri bufali, e loro si prendono cura di noi», commenta ad alta voce Safi Bhai. Durante la nostra visita al villaggio di Tumadhia, i suoi abitanti si riuniscono nel patio della casa di Saphi per discutere sulle strategie e i nuovi sviluppi politici da intraprendere. «Siamo stanchi di queste accuse di intrusione nella zona protetta. Vorremmo solo vivere una vita sicura e il governo dovrebbe darci l’opportunità di farlo». Mentre ci appisoliamo su una piccola branda postaci sulla terrazza della casa, respiriamo il silenzio scandito dai dolci mormorii della notte: la brezza smuove le erbacce da togliere al mattino; sentiamo il muggito del bufalo in attesa di esser munto; l’acqua del fiume si rinfresca nella notte per essere riposta nelle ampolle dalle donne. C’è anche il leggero ronfo di Saphi Bhai che riposa i suoi sensi per potersi prendere cura della foresta al sorgere del sole. «Siamo come animali», dicono i Van Gujjars, «noi eseguiamo il richiamo della natura e la natura ci restituisce i suoi frutti». Se il governo indiano rispondesse al grido di queste popolazioni, se ascoltasse i rumori della notte e il richiamo della foresta, forse potrebbe creare delle alternative valide e nuovi modelli di protezione ambientale nel rispetto della natura e della vita dei suoi abitanti.

Ma questo non cambierà, finché verranno salvaguardate le sole tigri per farne un’attrazione turistica.

Eleonora Fanari

Bibliografia

- Cfr-La, Promise and Performance: ten years of Forest Rights Act in India, India, 2016 (www.cfrla.org.in).

- Ntcs, Rhino Task Force report, maggio 2015.

- Indian Institute of Forest Management, Report on economic evaluation of tiger conservation in India, 2015.

- A. Kothari, Conservation suicide. Infochange, 2011.

- A. Lasgorceix, A. Kothari, Displacement and Relocation of Protected Areas: A Synthesis and Analysis of Case Studies. Economic and Political Weekly, 44 (49), 2009.

- E. Fanari, Relocation from protected areas as a violent process in the recent history of biodiversity conservation in India. Ecology, Economy and Society – the Insee Journal, 2 (1): 43–76, January 2019.

- C. R. Bijoy, The great Indian Tiger Show, Economic and Political Weekly, January 22, 2011, vol xlvi no 4.

- N. Pathak et al, Biodiversity conservation and forest rights act, Economic and Political Weekly, 52 (25), 2017.

- Justin Rowlat, Kaziranga: the park that shoots people to protect Rhino, Bbc, 2017.

- Amrtya Sen, Community-based natural resource management in the Sundarbans, The Economic and Political Weekly, July 22, 2017 vol liI no 29.

- Chacraverti Santanu, The Sundarban Fishers: Coping in an Overly Stressed Mangrove Estuary, International Collective in Support of Fisherworkers, 2014.

- Paul J. Ferraro et al., More strictly protected areas are not necessarily more protective: evidence from Bolivia, Costa Rica, Indonesia, and Thailand, Environ. Res. Lett., 8, 025011, 2013.

- R. S. Chundawat, The Value of Wildlife Tourism for Conservation and Communities, TofTigers, 2017.

- Jay Mazoomdaar, Corbett. Now on Sale, Tehelka, 12/05/2012.

- Tapti Meenal, Pathak Neema, No country for pastoralist, The Wire, 14/02/2018.

- N. Pathak, E. Fanari, To Protect Human Rights, the government should strategies to coexist first, No to Evict, The Wire, 12/03/2018.

- Soumitra Ghosh, Legal and illegal logging behind deforestation in India, World Rainforest Movement, Bulletin 98, 13/09/2005.

- Soumitra Ghosh, Compensatory Afforestation: Compensating loss of forest or disguising Forest Offsets?, Economic and Political Weekly, 23/09/2017 vol liI no 38.

Questo dossier è stato firmato da:

- Eleonora Fanari – ricercatrice indipendente, attivista ambientale. Laureata in Lingua e letteratura hindi all’Università orientale di Napoli. Dopo un master in Sociologia alla Jawaharlal Nehru University, New Delhi, ha iniziato a collaborare con varie organizzazioni indiane no profit, in particolare Kalpavriksh, interessandosi principalmente dei problemi legati all’esclusione sociale e al diritto alla terra.

Negli ultimi anni si è interessata dei conflitti socio ambientali derivanti dalla contraddittorietà di molti processi di sviluppo nel sub continente indiano, con particolare riferimento alla complessità dei cosiddetti forest rights. Ora lavora come ricercatrice presso l’Universita autonoma di Barcellona, Spagna, nel progetto di ricerca dell’EjAtlas/EnvJustice, una piattaforma interattiva che cataloga migliaia di storie di resistenza locale. Per l’EjAtlas continua ad affrontare le tematiche relative alla conservazione ambientale e ai conflitti derivanti da essa.

- A cura di – Luca Lorusso, giornalista redazione MC.

- Archivio MC: Survival International, La loro terra, il nostro futuro, dossier MC agosto-settembre 2017.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() Ma c’è un altro lavoro che è diventato fondamentale alle Svalbard: la guida turistica. Con l’incremento del turismo infatti, è sempre necessario avere figure preparate che sappiano guidare le persone alla scoperta di un territorio selvaggio e pericoloso.

Ma c’è un altro lavoro che è diventato fondamentale alle Svalbard: la guida turistica. Con l’incremento del turismo infatti, è sempre necessario avere figure preparate che sappiano guidare le persone alla scoperta di un territorio selvaggio e pericoloso.![]()

![]()

![]() Zheka, la guida che mi ha condotta in giro fra edifici abbandonati e ghiacciai incontaminati, lascia Pyramiden solo una volta l’anno per uno o due mesi. Mesi in cui si dedica alla sua grande passione: la musica. Organizza concerti, suona diversi strumenti e viaggia in giro per il mondo. Poi, torna nel suo angolo di paradiso, o almeno lui così lo definisce.

Zheka, la guida che mi ha condotta in giro fra edifici abbandonati e ghiacciai incontaminati, lascia Pyramiden solo una volta l’anno per uno o due mesi. Mesi in cui si dedica alla sua grande passione: la musica. Organizza concerti, suona diversi strumenti e viaggia in giro per il mondo. Poi, torna nel suo angolo di paradiso, o almeno lui così lo definisce.![]()