Congo Rd. Un futuro a tinte fosche

Il 20 dicembre scorso contestate elezioni hanno mantenuto al potere Félix Tshisekedi. Le sfide che dovrà affrontare il presidente sono enormi: il conflitto nell’Est, l’economia che barcolla, le mire straniere sulle risorse del Paese, ma anche la corruzione a tutti i livelli. Le premesse non sono delle migliori.

Oltre 2.300 chilometri di strade, soprattutto sterrate e percorribili in almeno quaranta ore di auto, separano Kinshasa, capitale della Repubblica democratica del Congo (RdC), da Lubumbashi, capitale dell’Haut-Katanga, la provincia più meridionale. Per recarsi a Goma, capitale del Nord Kivu al confine orientale con il Rwanda, invece i chilometri diventano 2.700 e le ore di viaggio più di cinquanta.

Il tragitto su strada da Kinshasa verso Lubumbashi e Goma, interminabile e difficile, è metafora di quello che è la RdC oggi: un Paese immenso, dal potenziale enorme, ma estremamente fragile. La distanza tra la capitale e molte province non è solo geografica, ma anche politica, economica e sociale. I soli 200mila chilometri di strade – che attraversano uno Stato di 2,3 milioni di chilometri quadrati (7,8 volte l’Italia) – sono solo un esempio di questo scollamento.

Il territorio congolese è estremamente frammentato: non c’è un solido legame tra la capitale e il resto del territorio dilaniato da conflitti armati e in perenne crisi umanitaria, depredato delle proprie ricchezze e attraversato da una corruzione endemica. Molte sfide – alcune di lunga data, altre più recenti – attendono Félix Tshisekedi, riconfermato presidente a seguito delle caotiche e contestate elezioni del 20 dicembre scorso. Il presidente uscente ha ottenuto il 73% dei voti, e il secondo, Moise Katumbi, solo il 18%. Conflitti, economia e corruzione spiccano tra le sfide.

La lunga guerra nell’Est

Da Nord a Sud, da Est a Ovest, la RdC è travolta da violenze. Conflitti diversi e causati da motivazioni differenti, ma riconducibili a un unico denominatore comune: la scarsa governance e la mancanza di istituzioni politiche, militari e sociali efficienti, affidabili e diffuse su tutto il territorio nazionale.

Movimenti secessionisti operano nell’Haut-Katanga che già nel luglio 1960, subito dopo l’indipendenza, aveva tentato di separarsi dal resto del Paese. A Nord, nell’Haut-Uélé e nel Bas-Uélé avvengono incursioni e saccheggi di ribelli coinvolti nella guerra civile centrafricana e negli scontri con il governo del Sud Sudan. Tensioni intercomunitarie per le terre sono diffuse su tutto il territorio nazionale. Mentre da inizio 2022, le province occidentali, storicamente le più stabili, sono messe a ferro e fuoco dalla milizia Mobondo, nata a causa di tensioni tra comunità per il pagamento di tasse sulla terra.

Nell’Est (Ituri, Nord e Sud Kivu), i conflitti si protraggono da tre decenni e sono profondamente legati al contesto regionale. Infatti, fin dalle due guerre del Congo, alcuni Paesi della regione dei Grandi Laghi – Rwanda, Uganda e Burundi – mirano a estendere la propria influenza sulle province orientali della Rdc, data la loro posizione strategica nel cuore dell’Africa e la ricchezza di risorse minerarie.

La moltitudine di attori, statali e non, coinvolti, l’intrecciarsi di differenti obiettivi, la fragilità delle alleanze e le interferenze degli altri Paesi della regione sono tutti fattori che hanno reso in passato e rendono ancora oggi difficile la pacificazione dell’area. In particolare, l’interventismo ruandese ha recentemente raggiunto livelli tali da causare una crisi diplomatica tra Kinshasa e Kigali e rischiare un conflitto aperto tra i due Paesi. Dalla primavera del 2022, truppe ruandesi sono infatti intervenute in territorio congolese a supporto del Movimento del 23 marzo (M23), il gruppo armato più violento del Nord Kivu, capace di giungere, a fine 2023, a pochi chilometri da Goma.

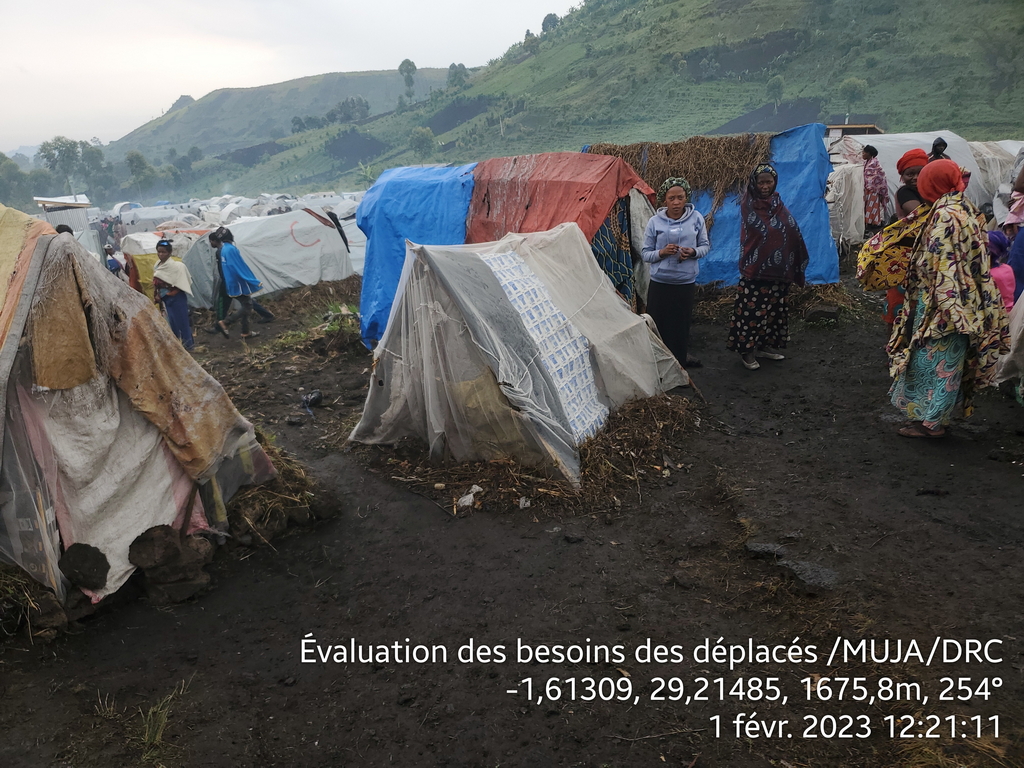

Disastro umanitario

«La guerra ha creato un incredibile disastro umanitario», dice Viateur, cooperante del Nord Kivu e analista dei processi di cambiamento nella regione dei Grandi Laghi. L’Unhcr (agenzia Onu per i rifugiati) conta sei milioni di sfollati interni, mentre un altro milione ha cercato rifugio nei Paesi vicini. Chi resta nei territori controllati dagli attori armati «vive ogni giorno le afflizioni della guerra come vessazioni, stupri, saccheggi e lavori forzati. I gruppi armati portano via tutto quello che i locali possiedono: cibo, denaro, bestiame e coltivazioni. I bambini non vanno più a scuola, gli agricoltori non lavorano più i campi, le attività economiche sono paralizzate», racconta Viateur.

Come prevedibile, la promessa di Tshisekedi di un intervento militare tale da porre fine alle violenze in tempo affinché le elezioni si potessero svolgere in tutto il Paese non è stata mantenuta: gli abitanti dei territori di Masisi e Rutshuru, occupati dall’M23 (oltre a Kwamouth, epicentro della violenza dei Mobondo), non hanno potuto votare.

Raramente le Forze armate della Rdc registrano successi contro i gruppi armati e lo stato d’assedio, introdotto a maggio 2021, non ha portato cambiamenti. La Missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Congo (Monsuco), operativa dal 2000 per proteggere la popolazione, è costantemente accusata di inefficacia, data la frequenza di attacchi e uccisioni nei confronti dei civili, e il governo congolese ne ha chiesto il ritiro. Così come, dopo un solo anno, ha iniziato ad abbandonare il Paese anche la Forza regionale della Comunità dell’Africa orientale (Eac), criticata da Kinshasa per l’approccio poco aggressivo nei confronti dei gruppi armati.

Il costante fallimento delle operazioni militari evidenzia la necessità di rafforzare altre tipologie di interventi. Ne derivano azioni diverse, frutto dell’intersecarsi delle dimensioni politica, sociale ed economica: rafforzamento di governance e trasparenza delle istituzioni, sviluppo di programmi efficaci e duraturi per la smobilitazione e il reinserimento socioeconomico dei combattenti e realizzazione di dialoghi intercomunitari e piani per la ripartizione inclusiva delle risorse.

Economia fragile

Un’altra sfida che attende il presidente congolese è quella economica. Secondo la Banca mondiale, nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19 che aveva paralizzato scambi e produzione, il Prodotto interno lordo (Pil) era crollato di quasi tre punti percentuali rispetto al +4,4% del 2019. Tuttavia, dall’anno successivo, la consistente domanda cinese di minerali ha trainato la ripresa del Pil, cresciuto del 6,2% nel 2021 e dell’8,9% nel 2022. L’economia congolese è però estremamente fragile: il 90% delle esportazioni è costituito da minerali e idrocarburi, e questo rende il Paese dipendente dalle fluttuazioni dei loro prezzi sul mercato internazionale.

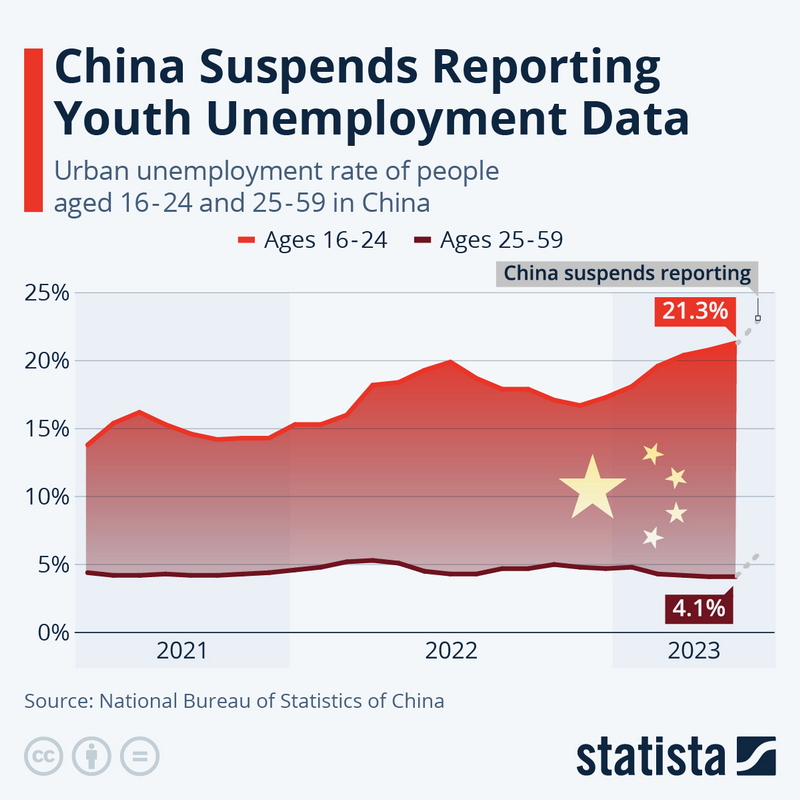

L’analisi di un quadro socioeconomico più dettagliato mostra poi che la crescita del Pil, esaltata da Tshisekedi come risultato positivo delle sue politiche di rilancio post pandemia, è un dato isolato, non una tendenza. La guerra in Ucraina ha spinto l’inflazione dal 9% (2021) al 13,2% (2023) e l’incremento dei prezzi dei beni di base sta impattando soprattutto su quel 60% della popolazione che, secondo la Banca mondiale, vive con meno di 2,15 dollari al giorno. Tra essi, moltissimi giovani, il cui tasso di disoccupazione supera l’80%.

La carenza di reti stradali e ferroviarie ostacola lo sviluppo dei commerci su tutti i livelli: nazionale, regionale e internazionale. I conflitti armati nelle province orientali – le più ricche di risorse – costituiscono un pesante fardello per la crescita economica del Paese, mentre la diffusione di economia informale, illegale e corruzione riduce le risorse statali.

La transizione ecologica

La transizione ecologica globale passa anche per i minerali della RdC: le province meridionali producono il 70% del cobalto mondiale, le riserve congolesi di rame sono considerevoli e la metà del tantalio, contenuto nei telefoni e nei computer di tutto il mondo, proviene dai suoi territori. Dai primi anni Duemila, l’impennata della domanda globale di minerali per la transizione ecologica ha trainato la crescita della produzione congolese, esacerbando però anche gli aspetti negativi a essa connessi: conflitti armati, violazioni dei diritti umani e sfruttamento da parte delle multinazionali.

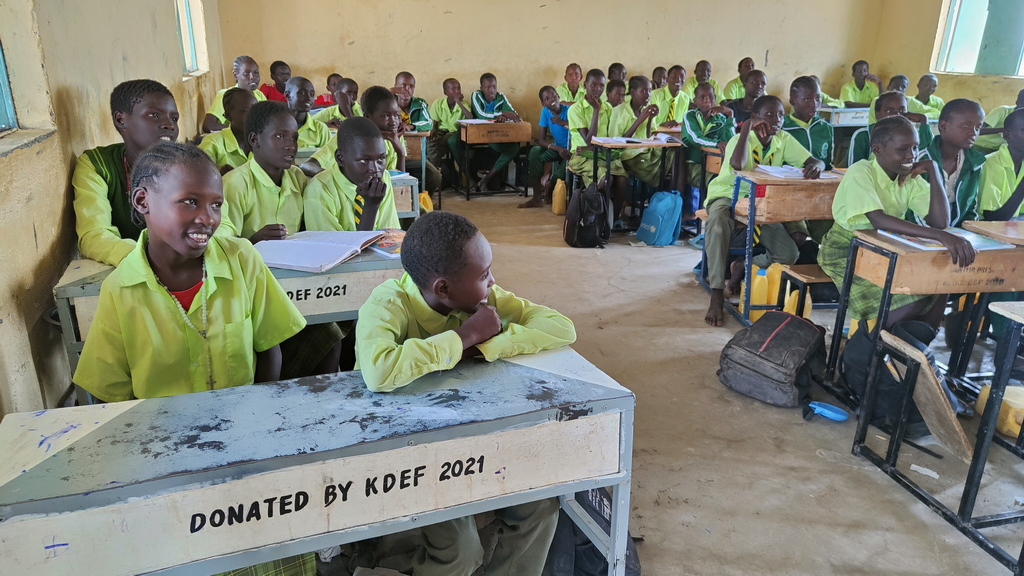

Per molti dei circa 120 movimenti armati attivi nelle province orientali «i minerali hanno un ruolo preponderante – dice Viateur -. Certi gruppi sfruttano direttamente o fanno sfruttare da altri per loro, le cave e i minerali ottenuti sono venduti attraverso negozianti che li portano oltre confine, in Rwanda e Uganda». Il contrabbando è infatti un’importante fonte di finanziamento per molti attori armati e, in questo modo, sebbene nella RdC siano applicate certificazioni che impediscono la vendita di minerali legati a conflitti e violazioni dei diritti umani, molti di essi entrano nel mercato internazionale. Buona parte della produzione è artigianale: i minatori estraggono senza tecnologie o macchinari e fronteggiano dure condizioni di vita. La crescente domanda mondiale non si traduce in un incremento dei guadagni per i lavoratori locali che «rimangono nella povertà e muoiono ogni giorno a causa di malattie respiratorie e frane, mentre molti bambini non vanno a scuola». Viateur ricorda quanto lo sfruttamento minorile sia diffuso, soprattutto nelle miniere di rame e cobalto dell’Haut-Katanga, nonostante sia proibito dalla legge.

I minerali

Anche le multinazionali straniere, con un atteggiamento predatorio, contribuiscono a rendere ancora più difficili le precarie condizioni di vita dei congolesi, drenando dal Paese grandi quantità di risorse a fronte di compensazioni decisamente inadeguate.

L’accordo siglato nel 2008 dall’allora presidente Joseph Kabila con la Cina ne è un esempio. Le aziende di Pechino hanno ottenuto concessioni su giacimenti di rame e cobalto del valore di circa 90 miliardi di dollari a Kolwezi (Haut-Katanga). In cambio, la Cina si è impegnata a investire sei miliardi in progetti di sviluppo. Ma, di fatto, ancor meno – tre miliardi circa – sono stati realmente destinati alla costruzione di strade, scuole e ospedali, e gli interventi sono stati appaltati esclusivamente a compagnie cinesi, impedendo la creazione di posti di lavoro e crescita economica nella RdC. Anche se nel 2021 Tshisekedi ha annunciato la rinegoziazione dell’accordo, non sono mai stati rilasciati dettagli sulle nuove discussioni, facendo temere che la revisione non si traduca in miglioramenti tangibili per i congolesi.

I minerali estratti nella Rdc, quando sfuggono al contrabbando, sono esportati, soprattutto in Cina, dove vengono processati. In questo modo, il Paese perde la maggior parte delle proprie risorse ancora in forma grezza, traendone un guadagno limitato, e non beneficia della creazione di opportunità lavorative e della generazione di reddito derivanti da attività di lavorazione interne alla RdC. Un’evoluzione necessaria, quest’ultima, e che è stata timidamente avviata da Tshisekedi con l’istituzione del Consiglio congolese della batteria, cui è stato affidato il compito di creare una filiera per la produzione di batterie elettriche nel Paese. Un progetto che, se realizzato, permetterebbe alla RdC e ai suoi abitanti di trarre maggiori guadagni dalle proprie risorse, ma che deve avvenire al riparo dalla corruzione, imperante nel settore ed endemica nel Paese. Gécamines, la principale compagnia mineraria statale, è infatti ciclicamente coinvolta in scandali e accusata di essere un mezzo per l’accaparramento di risorse da parte dell’élite politica ed economica della Rdc.

Corruzione e potere

Con il giuramento di fine gennaio, Tshisekedi si è confermato alla guida di un Paese dilaniato da conflitti armati e in difficoltà economica. Ma fronteggia anche accuse di corruzione, scarsa trasparenza e manipolazione dei risultati elettorali al fine di soddisfare una sete personale di potere e assicurare favori alla propria cerchia di amici e familiari.

Nulla di nuovo nella RdC. Fin dalla cleptocrazia di Mobutu Sese Seko (1965-1997), corruzione e clientelismo si sono infiltrati a fondo nell’apparato statale, totalmente piegato alla volontà e ai desideri del dittatore e dei suoi alleati. Anche Laurent Désiré Kabila (1997-2001) e il figlio Joseph (2001-2018), sebbene avessero annunciato una cesura con la dittatura precedente, hanno contribuito a istituzionalizzare corruzione e clientelismo. È continuato l’accaparramento di risorse statali – Joseph Kabila è accusato di essersi appropriato, tra il 2013 e il 2018, di 138 milioni di dollari destinati alle casse nazionali – e familiari e amici sono stati posizionati alla guida di aziende pubbliche: nel 2018, secondo il Centro di ricerca sul Congo, 80 compagnie erano riconducibili alla cerchia di Kabila.

L’elezione nel 2018 di Tshisekedi – frutto di un accordo tra quest’ultimo e Kabila affinché l’ex presidente potesse continuare a influenzare la politica congolese dalle retrovie – non ha segnato un’inversione di tendenza. Ancora oggi, la Rdc resta uno dei paesi più corrotti al mondo, al 166esimo posto su 180 nell’Indice sulla percezione della corruzione di Transparency international (ente indipendente che monitora la corruzione globale).

Criticato per aver perpetuato un clima di impunità, Tshisekedi ha visto alcuni dei suoi collaboratori colpiti da accuse, come Vital Kamerhe incolpato di essersi appropriato di 48 milioni di dollari pubblici. Mentre, in vista del voto del 2023, ha posto l’alleato Denis Kadima alla guida della Commissione elettorale nazionale indipendente (Ceni), assicurandosi il controllo della macchina elettorale e la rielezione.

Conflitti, difficoltà economiche e corruzione continuano a segnare il presente e il futuro della Rdc, guidata da un’élite più interessata a mantenersi al potere e ad accrescere le proprie ricchezze che a soddisfare le reali esigenze della popolazione. Ancora una volta, un futuro fosco attende un Paese estremamente fragile.

Aurora Guainazzi