Cina. La ciotola di ferro

L’economia di Pechino cresce meno rispetto al passato e la disoccupazione giovanile è alta. Anche per questo si sono diffusi termini come «tangping» (stare sdraiati), «neijuan» (involuzione), «bailan» (lasciare marcire), indicatori di un malessere preoccupante, soprattutto tra i più giovani.

«Posso semplicemente dormire nella mia botte godendomi un bagno di sole come Diogene, o vivere in una grotta come Eraclito e pensare al “logos”. Poiché su questa terra non è mai esistita davvero una scuola di pensiero che esalti la soggettività umana, posso crearla io stesso. Stare sdraiati (tangping) è il mio movimento filosofico: solo stando sdraiato l’uomo può diventare misura di tutte le cose».

Nell’aprile 2021, sul forum Baidu Tieba, un giovane cinese di nome Luo Huazhong spiegava il motivo che lo aveva portato a scegliere uno stile di vita sobrio e minimalista.

Annoiato dalla routine, nel 2016 il ventiseienne aveva lasciato un lavoro in fabbrica poco gratificante. Inforcata la sua bici, aveva poi pedalato per 2.100 chilometri dalla provincia del Sichuan al Tibet tra vallate sconfinate e paesaggi mozzafiato. Tornato nella sua città natale, nella Cina orientale, all’epoca del suo post, trascorreva il tempo leggendo libri di filosofia e tirava a campare con lavoretti da 60 dollari al mese. Certo, ormai poteva permettersi solo due pasti al giorno, ma – come recitava il post – meglio stare sdraiati ad assaporare i piccoli piaceri della quotidianità piuttosto che trascorrere le proprie giornate sulla catena di montaggio.

Cinesi e «sdraiati»

Luo non è l’unico a pensarla così. Nel 2021, la parola tangping è stata annoverata tra i dieci meme più popolari dell’anno dal «Centro nazionale di monitoraggio e ricerca delle risorse linguistiche», agenzia affiliata al ministero dell’Istruzione cinese. Secondo un sondaggio condotto nel 2022 dalla società di ricerca Tsingyan Group, circa il 96% di seimila rispondenti ha affermato di conoscere persone «sdraiate», con una concentrazione maggiore tra la popolazione di età compresa tra i 26 e i 40 anni.

La viralità del tangping non è, però, solo un fenomeno di costume, una moda del momento. È il sintomo di un malessere più ampio: come altrove, anche in Cina, le aspettative personali cambiano di generazione in generazione. Ma nella Repubblica popolare, più che altrove, l’insolita «apatia giovanile» rispecchia la mancanza di prospettive professionali.

D’altronde gli «sdraiati» sono in buona compagnia. Negli ultimi anni la blogosfera cinese ha generato espressioni simili a tangping: neijuan (involuzione) e bailan (lasciare marcire) sono termini che – sebbene con gradi diversi – esprimono ugualmente il profondo pessimismo dei più giovani verso il futuro. La crescita cinese rallenta e i millennials (si intende la generazione nata negli anni ‘80 e prima metà ‘90, ndr), cresciuti nell’era della prosperità, sperimentano le prime difficoltà economiche.

Stipendi da 256 euro

Stando alla Banca mondiale, nel 2022 il reddito pro capite cinese si aggirava sui 13mila dollari rispetto ai mille scarsi del 2000. Ma ora «l’ascensore» sembra essersi un po’ fermato.

Dall’inizio del Covid, per molte categorie professionali gli stipendi sono rimasti invariati o sono persino diminuiti. Secondo uno studio della Beijing Normal University, circa 964 milioni di persone in Cina guadagnano ancora meno di 2.000 yuan al mese (256 euro). Nel migliore dei casi si tratta di una fase di assestamento. Nel peggiore degli scenari, sono già i primordi della famigerata «trappola del reddito medio»: se così fosse, esaurita la scintilla del progresso, il gigante asiatico sarebbe condannato a restare bloccato in una fase di stagnazione. D’altronde, la mobilità sociale è in evidente fase di stallo.

Settori che hanno trainato la locomotiva cinese nei primi anni Duemila sono entrati in crisi: l’immobiliare – bene rifugio per molte famiglie cinesi – risulta distorto da decenni di bolla speculativa. L’economia digitale – miniera d’oro di Alibaba, Tencent & Co. – sconta ancora il colpo di coda della pandemia. Complice la stretta normativa avviata dal Governo tre anni fa per disciplinare le big tech: come in Occidente, anche in Cina sono fioccate accuse di pratiche anticompetitive, ma anche di sfruttamento. Non è un caso che i vari meme tangping, neijuan e bailan, abbiano attecchito soprattutto tra gli impiegati nell’Information technology (It), mediamente ben pagati, certo, ma sottoposti a turni di lavoro mortali (nel vero senso della parola).

Per ammortizzare il calo dei ricavi, nel 2022, Alibaba ha ridotto la propria forza lavoro di 19.576 unità, per poi effettuare un ulteriore taglio di 11.065 posti, arrivando a circa 230mila dipendenti (luglio 2023). «Ottimizzazioni» simili sono state annunciate da Tencent e dagli altri principali competitor nazionali per un totale di 216.800 posizioni chiuse tra luglio 2021 e marzo 2022. Strage anche nel comparto del tutoring online, sottoposto a un’analoga campagna di rettificazione. Mentre il Governo cinese puntava ad alleggerire la spesa delle famiglie e il carico degli studenti, l’unico risultato concreto della ferrea regolamentazione è riscontrabile nella perdita di almeno un milione di posti di lavoro. L’impatto in termini occupazionali è molto più devastante considerata la popolarità del settore tra i giovani alle prime esperienze professionali. Un bel problema per i neolaureati che, secondo stime del ministero dell’Istruzione, il prossimo anno raggiungeranno quota 11,79 milioni, 210mila in più rispetto al 2023. Quel che è peggio i numeri vanno proiettati nel calo generalizzato del settore dei servizi, e in particolare del comparto privato; proprio quello che assorbe ben l’80% dell’occupazione urbana, ma lo scorso anno quello stesso comparto privato ha rappresentato solo il 40% delle 100 maggiori società quotate del paese, il valore più basso dal 2019.

Voglia di pubblico

Al tentativo di rafforzare il controllo statale sull’economia, i giovani hanno risposto come prevedibile. Ovvero facendo a gomitate per aggiudicarsi la cosiddetta «ciotola di ferro»: lavori nel settore pubblico retribuiti così così, ma stabili e con numerosi benefit. A novembre, 2,25 milioni di persone hanno sostenuto l’esame nazionale per diventare dipendenti pubblici a fronte di soli 39.600 posti vacanti. Altri, al contrario, valutando la precarietà del momento, hanno optato per soluzioni di transizione. Nel 2021 erano circa 200 milioni i «lavoratori flessibili», inclusi 4 milioni di rider e oltre 1,6 milioni di live streamer (coloro che trasmettono in diretta via web). Un trend, quello della gig economy, rimasto costante anche una volta rimosse le misure anti Covid. Secondo un rapporto pubblicato dalla principale piattaforma di reclutamento Zhilian Zhaopin e dall’Università di Jinan, nel primo trimestre del 2023 la domanda per lavoretti temporanei è continuata ad aumentare nonostante il graduale calo dell’offerta.

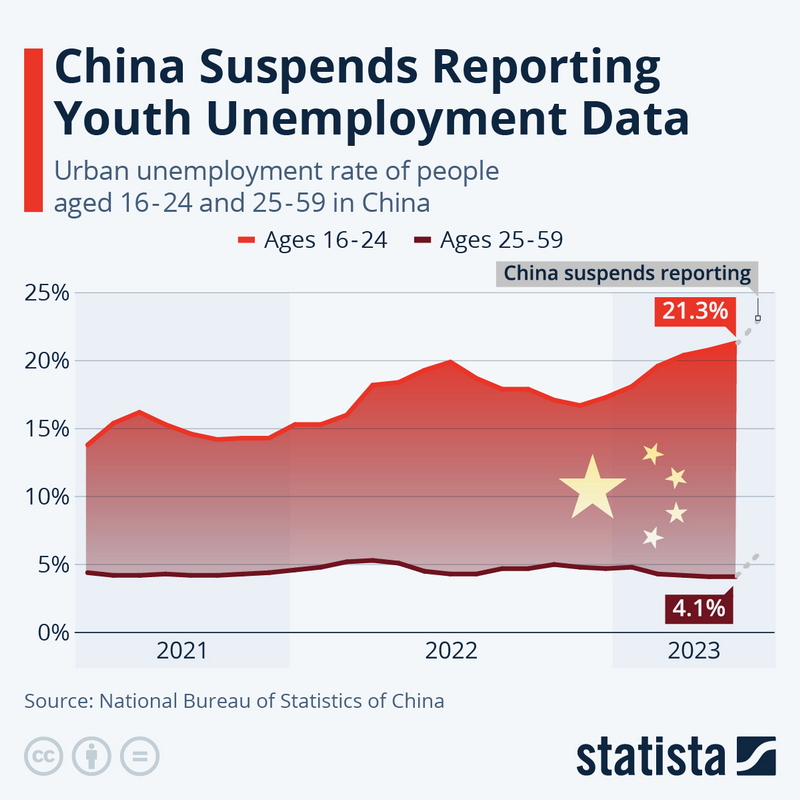

Chiariamo: seppure con il freno a mano tirato, l’economia cinese continua a generare milioni di posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione complessivo è rimasto stabile, poco sopra il 5%. Ma, si sa, i numeri ufficiali vanno presi con le molle. Non solo perché tengono conto esclusivamente della popolazione urbana, laddove il 40% dei cinesi vive ancora in campagna. Dopo aver segnalato a giugno un tasso di disoccupazione giovanile del 21,3%, il livello più alto mai registrato, l’Ufficio nazionale di statistica ha sospeso «momentaneamente» la pubblicazione dei dati. E quando, a gennaio, l’ha ripresa, l’indice era sceso al 15%, secondo un nuovo sistema di valutazione.

Percorrere altre strade

In assenza di stime attendibili, sono proprio le testimonianze sporadiche dei giovani internauti la risorsa più utile per ricostruire la situazione lavorativa nel Paese. Oltre agli «sdraiati», gli ultimi anni di incertezze hanno favorito la diffusione di abitudini di vita parimenti «anticonformiste»: è questo il caso della popolarità riscossa dai luoghi sacri. Stando ai dati diffusi dalla piattaforma turistica Qunar, le visite ai templi sono aumentate del 367% nel primo trimestre del 2023. Una conversione mistica in buona parte associata ai millennials, tanto che circa la metà dei visitatori risultava nata dopo il 1990.

«Qui mi sento rilassato e a mio agio», spiega al Lianhe Zaobao un trentenne entrato come volontario in un tempio di Shenzhen per sperimentare una «vita diversa». Anziché pregare per trovare un buon lavoro, qualcuno ha tentato la fortuna. Tra gennaio e ottobre 2023, i biglietti della lotteria sono andati a ruba, con vendite in aumento del 53% rispetto all’anno precedente.

Migrazione verso gli Usa

Optando per un’esistenza più rilassante in tipico spirito tangping, sono sempre di più i giovani cinesi che si trasferiscono nelle località più selvagge e amene del Paese; chi in smart working chi in cerca di forme più hipster di sostentamento. Qualcun altro ha, invece, deciso di rifarsi una vita all’estero. Anche a costo di finire nelle grane.

Secondo dati del Dipartimento per la Sicurezza nazionale americana, il numero di persone con passaporto cinese ad aver attraversato il confine degli Stati Uniti senza documenti validi è più che raddoppiato negli ultimi anni. Quasi 60mila immigrati cinesi sono stati arrestati per aver attraversato illegalmente il confine negli ultimi 14 mesi. In confronto ammontano solo a 24.603 i visti rilasciati regolarmente. Ma non serve andare tanto lontani per trovare una stabilità economica. A marzo 2023, in Cina, risultavano esserci 16 milioni di «figli a tempo pieno»: adulti (perlopiù disoccupati) disposti a vivere a casa assistendo i propri genitori in cambio di una retribuzione mensile.

Occupazioni digitali

Consapevoli del problema, le autorità stanno cercando di correre ai ripari. Nuove linee guida dovrebbero regolamentare meglio la gig economy. Nel 2022, la Cina ha aggiunto 158 nuove occupazioni al suo elenco dei lavori ufficialmente riconosciuti: 97 riguardano l’economia digitale, dal marketing online all’intelligenza artificiale.

Se tutto andrà come da programma, entro il 2030 saliranno a 449 milioni i posti sostenuti dalla digitalizzazione. Nel frattempo, Pechino si affida a misure estemporanee.

Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero delle Finanze, nel 2023 il governo centrale ha destinato 66,76 miliardi di yuan (9,17 miliardi di dollari) alle indennità di disoccupazione, un aumento annuo dell’8%. In alcune province, come lo Anhui, le imprese statali sono tenute non solo a reclutare neolaureati, ma anche a farlo rispettando quote prefissate.

Legittimità e benessere

Tanta premura è comprensibile: preservare la salute del mercato del lavoro è una questione in parte economica, in gran parte di stabilità sociale. Lo è soprattutto in Cina dove, in mancanza di elezioni popolari, il partito comunista fonda la propria legittimità politica sulla capacità di assicurare benessere economico. Dal movimento del 5 maggio 1919 alle proteste di piazza Tian’anmen, nel corso della storia cinese sono sempre stati i giovani a guidare le grandi mobilitazioni di piazza.

È proprio guardando al passato che, negli ultimi anni, la leadership cinese ha lanciato programmi di formazione di ispirazione maoista. Controllare la qualità delle coltivazioni, dipingere muri e ravvivare la lealtà politica dei contadini: sono alcune delle mansioni svolte dai giovani disposti a lavorare nelle campagne come ai tempi della Rivoluzione culturale. Oggi, tuttavia, non si vuole solo indottrinare le nuove generazioni. Domare la disoccupazione urbana è un’altra condizione imprescindibile per «costruire un paese socialista moderno», come vuole Xi. Questo aveva quasi certamente in mente il presidente quando ha ordinato di «guidare sistematicamente i laureati nelle zone rurali».

Propagandare l’ottimismo

Può sembrare una decisione disperata. Se così è, però, Pechino non lo dà a vedere. Alla parola disoccupazione la dirigenza comunista preferisce l’eufemismo «occupazione lenta»: secondo la vulgata ufficiale, il problema non sta nella mancanza di lavoro, ma nei giovani che, finiti gli studi, prendono tempo per pianificare il proprio futuro. L’importante è crederci, come si suol dire. D’altronde, la comunicazione o – meglio – la propaganda è tutto per il regime comunista che, dai tempi di Mao, legittima i propri (in)successi con la mobilitazione di massa.

Così, se la parola del 2021 era tangping, secondo i media governativi lo scorso anno è stata zhen, «rivitalizzazione». Uno sfoggio di ottimismo per incoraggiare i cittadini a sostenere il paese (e la sua leadership) davanti alle avversità economiche. Peccato che gli «sdraiati» di alzarsi non sembrano averne alcuna voglia.

Alessandra Colarizi