Piano Mattei, le condizioni per farlo funzionare

Il Piano Mattei per l’Africa, varato dal governo Meloni nel novembre del 2023 e lanciato con il vertice Italia – Africa a Roma lo scorso gennaio, sta suscitando molto dibattito in vari settori della società. Abbiamo provato a riunire alcuni punti di vista.

Il Piano Mattei per l’Africa, per ora, consiste in un decreto legge@ del novembre 2023, convertito in legge il 14 gennaio del 2024, e in un vertice internazionale tenutosi il 28 e 29 gennaio 2024 che lo ha lanciato davanti ai rappresentanti di 46 Paesi africani. Durante l’evento, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto@: «L’Italia ha tutte le carte in regola per diventare l’hub naturale di approvvigionamento energetico per l’intera Europa: è un obiettivo che possiamo raggiungere se usiamo l’energia come chiave di sviluppo per tutti».

È a realizzare questo sviluppo che si rivolge il Piano, concentrandosi su «cinque priorità di intervento: istruzione e formazione; salute; agricoltura; acqua ed energia», intorno alle quali costruire una relazione di «cooperazione da pari a pari», non predatoria e non caritatevole, con i Paesi africani.

Il Piano, ha annunciato Meloni, potrà contare su una dotazione iniziale di oltre 5,5 miliardi di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie, dei quali circa 3 miliardi dal Fondo italiano per il clima e circa 2,5 miliardi dalle risorse della cooperazione allo sviluppo, oltre che sull’impegno del governo italiano a coinvolgere altri donatori e istituzioni finanziarie internazionali e a creare assieme a Cassa depositi e prestiti, entro il 2024, un nuovo strumento finanziario per agevolare gli investimenti del settore privato nei progetti del Piano Mattei.

In questa prima parte del 2024 è presto per dire se siamo davanti a un cambio di paradigma in grado di reimpostare le relazioni con l’Africa rendendole paritarie, a un’operazione di maquillage, o a una terza variante fra questi due estremi.

Fra le preoccupazioni principali emerse subito dopo il vertice c’era quella che la priorità di intervento relativa all’energia finisca per fagocitare tutte le altre e che si concentri sul gas e altri combustibili fossili invece che sulla promozione di energia da fonti rinnovabili. Altre perplessità sorgevano poi dalla poca chiarezza riguardo la dotazione finanziaria: che cosa significa, esattamente, che i 5,5 miliardi verranno destinati dal Fondo per il Clima e dalle risorse per la cooperazione? Verranno ridefiniti i Paesi prioritari per la cooperazione? Verranno spostati fondi, ne verranno aggiunti? O ci si limiterà a quello che il sito «info-cooperazione» ha definito re-branding, cioè l’apporre un’etichetta con il logo del Piano Mattei sulle iniziative già esistenti, senza però modificarne la sostanza@?

L’operazione più onesta, in attesa di risposte certe a queste – e molte altre – domande, è quella di spacchettare ciò che si sa del Piano e individuare le condizioni per le quali potrebbe funzionare. È in questo che si stanno cimentando le varie articolazioni della società, italiana e africana, che si aspettano di essere più coinvolte di quanto lo siano state finora nella definizione del Piano.

Che cosa ne pensano gli africani

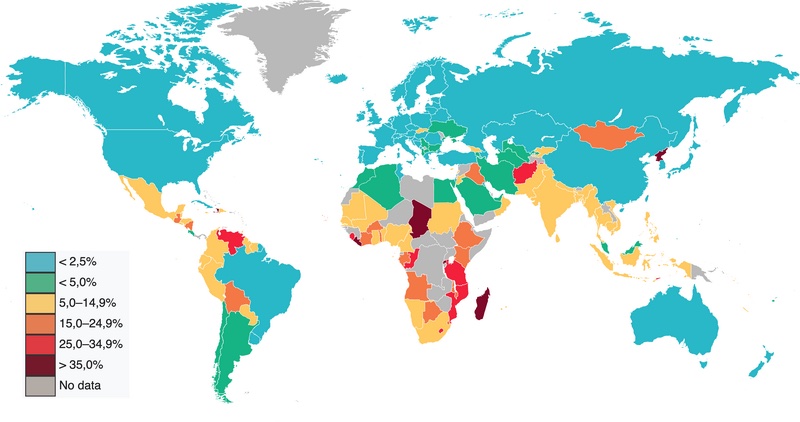

Pochi giorni prima del vertice, infatti, la campagna Don’t gas Africa, che riunisce decine di associazioni della società civile africana, ha diffuso una lettera e un comunicato stampa@ per lamentare la mancata consultazione proprio di quelle organizzazioni che cercano di dar voce alle comunità nel continente, incluse quelle più marginalizzate. Secondo il responsabile della campagna, Dean Bhekumuzi Bhebhe, il Piano Mattei è «un simbolo delle ambizioni dell’Italia sui combustibili fossili» e «minaccia di trasformare l’Africa in un mero canale energetico per l’Europa», rinunciando a sostenere il continente in una equa transizione energetica verso le rinnovabili.

Durante il vertice, il presidente della Commissione dell’Unione africana, Moussa Faki Mahamat, ha poi usato parole di apertura ma anche di monito: dopo aver elencato le priorità africane – agricoltura, infrastrutture, ambiente, energia, sanità, istruzione, digitalizzazione – e le difficoltà che il continente deve affrontare per realizzarle – il peso del debito, il cambiamento climatico, l’estremismo violento e il terrorismo, l’instabilità, la mancanza di finanziamenti adeguati e i gravi errori di governance – ha commentato che il Piano Mattei, «sul quale avremmo voluto essere consultati, appare coerente» con le esigenze africane. «L’Africa è pronta a discutere i contorni e le modalità della sua attuazione», ha concluso Faki Mahmat, sottolineando però «la necessità di far corrispondere le azioni alle parole. Capirete che non possiamo accontentarci di promesse che spesso non vengono mantenute»@.

Che cosa ne pensa il mondo della cooperazione

Anche dalle parole di Ivana Borsotto, presidente della Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana (Focsiv)@, emerge una complessiva apertura di credito nei confronti del Piano Mattei: «Che l’Africa sia messa al centro del dibattito è un fatto positivo, mai avvenuto prima, e nelle parole della presidente Meloni ci sono alcune prese di posizione importanti: ad esempio, ha riconosciuto che il nostro destino è legato intrinsecamente all’Africa e che il modello di relazione non deve essere paternalistico». Gli organismi di volontariato, sottolinea Borsotto, sostengono e praticano questo approccio da sessant’anni ed è senz’altro positivo che ora risuonino anche nel discorso della premier.

Ma ci sono delle condizioni, oggettive e misurabili, da soddisfare perché il Piano sia efficace: «La prima è che le risorse finanziarie siano adeguate e garantite nel tempo». Borsotto è anche portavoce della Campagna 070@ per innalzare allo 0,70% del prodotto nazionale lordo i fondi destinati allo sviluppo, in linea con gli impegni presi dall’Italia in sede Onu. Fa notare che nel 2022 l’Italia è arrivata a destinare lo 0,32%: circa 6,15 miliardi di euro, cioè meno della metà dei 13 miliardi necessari per raggiungere l’obiettivo.

La seconda condizione riguarda la «condivisione a livello europeo». Il Global Gateway, la strategia dell’Unione europea per sviluppare infrastrutture e servizi in tutto il mondo, ha un valore complessivo di circa 300 miliardi di euro e il suo pacchetto Africa-Europa prevede investimenti per 150 miliardi: «L’iniziativa italiana deve armonizzarsi con questi strumenti e risorse messi a disposizione dall’Ue». Considerando la scala di grandezza del piano europeo, del resto, non è pensabile che l’Italia possa risultare davvero incisiva se mira ad agire da sola.

La terza condizione è quella di «evitare il superamento operativo della legge 125/14» (che ha riformato l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ndr): con questo, la presidente Focsiv si riferisce al fatto che il Piano Mattei prevede la creazione di una struttura di missione in capo alla presidenza del Consiglio, finanziata con 2,3 milioni di euro l’anno a partire dal 2024, che rischia di sovrapporsi all’operato dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, entità già esistente, legata al ministero degli Esteri e incaricata, appunto, di coordinare le iniziative di cooperazione.

Nel suo intervento al vertice Italia – Africa, Giorgia Meloni ha annunciato come inclusi nel Piano Mattei nove progetti pilota in Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto, Costa d’Avorio, Etiopia, Kenya, Repubblica del Congo e Mozambico: «Noi organizzazioni della società civile» aggiunge Ivana Borsotto, «attendiamo fiduciose anche di essere coinvolte nella definizione di questi progetti». E conclude: «La politica estera dice chi siamo e come vogliamo stare al mondo: ricordiamo allora che è la legge 125 stessa a indicare nella cooperazione allo sviluppo una parte integrante e qualificante della nostra politica estera».

Che cosa ne pensa il mondo missionario

Anche padre Giulio Albanese, missionario comboniano oggi direttore dell’ufficio per le Comunicazioni sociali e di quello per la Cooperazione missionaria tra le Chiese della diocesi di Roma, appare cauto ma possibilista: accoglie come positiva la dichiarata volontà del Piano Mattei di andare oltre l’approccio caritatevole, se con questo si intende il superamento di quella «carità pelosa» alla quale padre Giulio da anni rivolge dure critiche. Ma, constata il missionario, il piano Mattei per ora è un contenitore di buone intenzioni: occorrerà vedere come si concretizzerà e su quante risorse potrà effettivamente contare.

Riflettendo poi sull’apporto che potrebbe venire dal mondo missionario, padre Giulio ricorda che questo ha fatto «senz’altro progressi nell’allontanarsi da uno stile paternalistico e da un modello emergenziale per concentrarsi di più sullo sviluppo sostenibile». Ma resta una certa frammentazione, una difficoltà a parlare con una sola voce, e questo rischia di rendere meno efficace il contributo dei missionari nell’eventualità in cui il Governo li interpellasse per delineare i contenuti del Piano.

«È mancata una reazione compatta e incisiva da parte del mondo missionario», aggiunge padre Antonio Rovelli, missionario della Consolata in servizio alla Casa generalizia di Roma. In effetti, non risulta a chi scrive che gli organismi missionari abbiano preso posizione in modo unitario e ufficiale, mentre farlo avrebbe aiutato a dimostrare che il mondo missionario è consapevole della necessità di vigilare sulla formazione delle politiche che riguardano l’Africa e si sforza di inserirsi nel dibattito per contribuire a determinarle.

Il ruolo delle imprese

Il cuore del Piano Mattei riguarderà l’ambito imprenditoriale. Questa la previsione di Mario Giro, membro della Comunità di Sant’Egidio e sottosegretario, poi viceministro, degli Esteri fra il 2013 e il 2018, riportata sul numero speciale di gennaio 2024 della rivista «Africa e Affari» dedicato al Piano Mattei@. Si tratterà, a detta dell’esperto, di soft loans, cioè prestiti a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato, «che verranno usati tendenzialmente per le imprese come tentativi di fare equity», cioè acquisto di azioni, «e di comprare imprese o parti di imprese africane e sostenere imprese o joint venture di imprese africane».

Giro giudica «intelligente, lungimirante» da parte del Governo, lo sforzo di rafforzare le relazioni con il sempre più vivace settore privato africano: operazione che altri membri Ue portano avanti da anni. Ma non manca di porre alcune domande cruciali: «Chi applicherà la teoria? Chi acquisterà tutta o parte di un’impresa africana? […] Esistono in Italia consulenti che conoscono talmente bene l’Africa da poter segnalare per un dato Paese quali sono le dieci imprese da finanziare e quali altre invece è meglio lasciare perdere?».

Se non si pone attenzione a questi aspetti, conclude l’esperto, si finisce per finanziare i progetti delle banche di sviluppo: scelta lecita, ma – aggiungiamo – che condividerebbe lo stesso limite mostrato negli anni dalla cooperazione allo sviluppo, per la quale l’Italia ha spesso usato il canale multilaterale – cioè le agenzie internazionali – molto più di quello bilaterale, di fatto delegando ad altri il ruolo e l’incisività in politica estera che nelle dichiarazioni di intenti rivendica per sé@.

Chiara Giovetti