Rumuruti: Missione di Frontiera

Un dossier narrativo in collaborazione tra la rivista The Seed di Nairobi e MC

.jpg)

Indice:

1. Terra di frontiera

2. La parrocchia Familia Takatifu

3. Un universo multietnico

4. Nomadismo e lavoro minorile

5. Curare fli infermi

6. Un uomo, una missione

1.

Terra di frontiera, terra di nessuno, terra di tutti

Rumuruti: una cosmopoli «remota»

di Henry Onyango e Gigi Anataloni

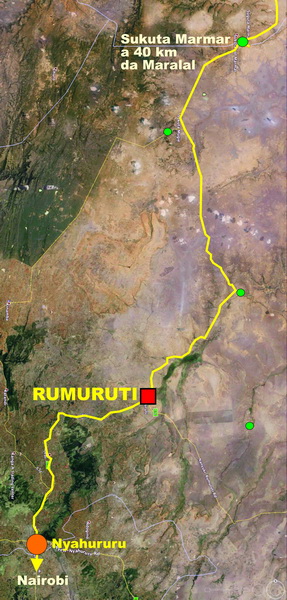

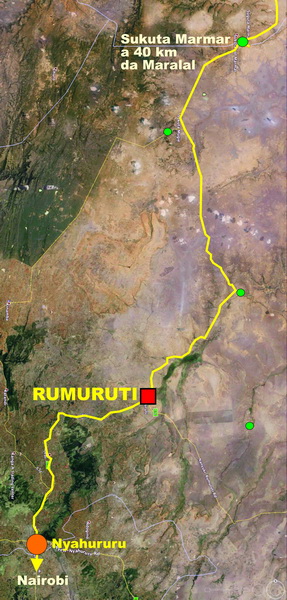

Rumuruti si trova pochi decimi di grado sopra l’equatore nel cuore del Laikipia Plateau, distretto di Laikipia Ovest, sulla strada che porta da Nyahururu a Maralal, al termine dei 40 km asfaltati che la separano da Nyahururu, sosta quasi obbligatoria prima di affrontare l’incognita degli altri 120 km di sterrato che portano a Maralal su una strada impegnativa durante il periodo secco e impossibile nella stagione delle piogge.

Il Liakipia Plateu è una immensa area di savana ricchissima di animali: mandrie enormi di zebre, branchi di elefanti che migrano stagionalmente seguendo le piogge, gazzelle e antilopi di ogni tipo, scimmie, serpenti, coccodrilli, leoni e leopardi, e chi più ne ha più ne metta. L’Ewaso Narok è il fiume principale della regione. Nasce dalle falde del Monte Kenya, crea una magnifica cascata, Thomson’s Fall, si disperde nelle zone paludose dette Ewaso Swamp poco più a Nord della cittadina di Rumuruti. Girando lentamente verso Est si unisce alle acque limacciose del fiume Ewaso Nyiro che attraversa il Samburu Park e, passato il ponte di Archer’s Post, continua ancora in una vastissima zona semiarida alimentando le Lorian Swamps. Infine, in Somalia si unisce al Jubba River.

I fiumi e la vicinanza del Monte Kenya, ricco di acque, hanno creato un ambiente ricchissimo di ogni tipo di fauna. Fino alla fine dell’Ottocento gli animali ne erano i padroni assoluti, disturbati di tanto in tanto soltanto dai Maasai o dai Samburu con le loro mandrie, mentre i Kikuyu e i Meru erano arroccati sulle fertili falde del Monte Kenya e dell’Aberdare.

Dal colonialismo all’indipendenza

Dal colonialismo all’indipendenza

L’arrivo degli inglesi, all’inizio del secolo scorso, alterò gli equilibri. Cacciati i Maasai, costretti a vivere nel Sud del Kenya, e spinti i Samburu sulle loro aride montagne più a Nord, i coloni bianchi, si stabilirono (settle in inglese, da cui il nome settlers per indicare i coloni) nella zona in maniera esclusiva. Divisa la terra in enormi proprietà di migliaia di ettari, la fecero lavorare da contadini e pastori provenienti da ogni parte del Kenya. Questi lavoratori non erano liberi nei loro movimenti, ma avevano un passaporto speciale da presentare a ogni controllo della polizia. Nessun altro africano, se non i lavoratori, poteva vivere là.

Dopo l’indipendenza, nel 1963, i terreni dei coloni furono riscattati dal governo inglese e ceduti al governo del Kenya. Mentre nelle zone più fertili della Nyandarua County, divisi in piccoli appezzamenti, furono venduti a prezzi simbolici ai contadini kikuyu, nella più arida e disabitata Laikipia County furono accaparrati da grandi latifondisti sia keniani che stranieri.

Si stima che il Laikipia Plateau sia di 10.000 chilometri quadrati, circa 2 milioni e mezzo di acri secondo le misurazioni locali. È l’area con il maggior concentramento di proprietari non africani, soprattutto della nuova «aristocrazia» inglese e americana. Con loro ci sono alcuni baroni locali, politicamente molto influenti. Venti proprietari possiedono il 74% di tutta la terra disponibile. Ci sono circa 36 grandi e piccole proprietà che vanno dai piccoli ranch o fattorie da 5.000 acri (20 km2), a enormi estensioni dagli orizzonti infiniti di oltre 100.000 acri (400 km2). Molte di queste proprietà sono oggi trasformate in santuari per gli animali e meta di turismo. Una delle proprietà più grosse, il Laikipia Ranch, di 100 mila acri (oltre 400 km2, 40.000 ettari, chiamato anche Ol Ari Nyiro Ranch, fattoria delle acque nere), appartiene alla «baronessa» Kuki Gallman, una scrittrice italiana naturalizzata in Kenya, che comperò l’area nel 1974 trasformandola poi in un santuario per gli animali selvatici, con esemplari del raro rinoceronte bianco e della bellissima zebra grevy dalle strisce sottili, che sono a rischio di estinzione. La proprietà confina con la missione di Rumuruti.

Finito il colonialismo, i Maasai e Samburu cominciarono a ritornare con le loro mandrie in quelle terre che loro considerano ancestrali, tollerati dai ricchi latifondisti che chiusero gli occhi al sorgere di piccoli insediamenti ai margini delle loro proprietà, nelle ampie aree riservate alle strade (da costruire), anche per rispondere ai bisogni dei loro lavoratori. Presto tornarono anche altri pastori nomadi, come i Borana e i Somali da Est, i Kalenjin e i Pokot da Ovest, i Turkana e gli Ndorobo (cacciatori e raccoglitori nelle grandi foreste) da Nord, attirati dai grandi pascoli offerti dal plateau. Sorsero qua e là dei piccoli agglomerati di povere costruzioni in legno in stile Far West: qualche bottega in cui si trovava di tutto, gl’immancabili bar, una scuoletta-asilo – che all’occasione diventava anche cappella – costruita dai missionari.

Poi negli anni Ottanta si cominciarono a vendere alcune delle grandi proprietà. Suddivise in centinaia di piccoli appezzamenti per rendee il costo accessibile, furono vendute a società cornoperative di contadini senza terra di ogni provenienza, privilegiando a volte questo o quel gruppo etnico. L’area divenne anche zona di rifugio per tanti altri cacciati dalle proprie regioni a causa dei conflitti etnici che di tanto in tanto ancora oggi infiammano il Kenya. Tra questi, le famiglie di rifugiati provenienti dalla Rift Valley per cui la Conferenza episcopale del Kenya ha acquistato i terreni nel 2008.

La «strada remota»

La «strada remota»

Il tranquillo villaggio di Rumuruti, così racconta la storia, fu scelto dal governo coloniale inglese come stazione amministrativa e sede di una grande prigione per la sua posizione a un importante incrocio di strade. Ma da dove viene questo nome? Si racconta che i coloni bianchi, i quali regolarmente facevano la strada da Nyahururu a Maralal, chiamassero remote route (strada remota) la pista che univa i due centri. I locali trasformarono l’espressione inglese facendola diventare Rumuruti.

Importante un tempo solo come centro per le fattorie dei settlers e punto di entrata controllato al territorio dei Samburu, oggi Rumuruti è la sede amministrativa del distretto. Cresciuto da villaggio a cittadina per l’aumento della popolazione e il nuovo status, non ha però le infrastrutture necessarie, come banche, alberghi, servizi sociali o altre comodità. È certamente in crescita, pur essendo in un ambiente geograficamente difficile e segnato da grandi problemi di convivenza e distribuzione della ricchezza. La posizione geografica ne fa un centro commerciale importante, con un ricco mercato del bestiame che ogni giovedì, in due località della periferia, richiama gente di tutte le tribù.

La popolazione di Laikipia West sembra povera, ma al mercato il denaro che cambia di mano è tanto. La gente arriva un po’ da ogni parte con mezzi di fortuna o mezzi pubblici per vendere e per comperare. Il giovedì Rumuruti prende vita. Anche i pastori che vanno nelle zone più lontane in cerca di pascolo per le loro greggi vi tornano per il giorno di mercato a vendere qualche animale o a comperare tutto quanto è necessario alla loro famiglia.

Il mercato del bestiame (capre, pecore e mucche) apre presto e chiude presto, e nel pomeriggio l’area è deserta. I mercanti contano i loro soldi, e i pastori, anche se stanchi, si mettono sulla via del ritorno per stare con le loro mandrie. Ma dove depositano i nomadi il loro denaro? C’è una sola banca nel paese, e loro non ci mettono mai piede.

Realtà plurietnica

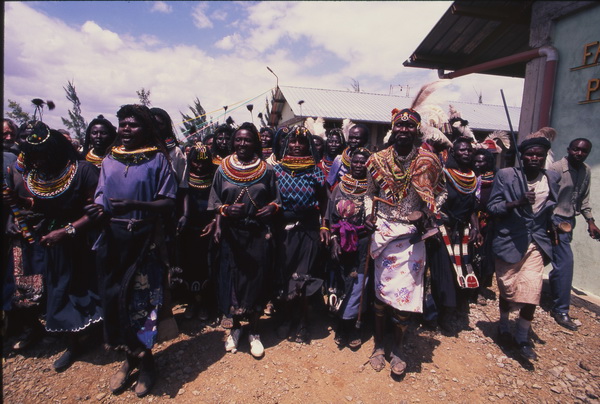

Rumuruti è una realtà plurietnica con due componenti principali: i gruppi etnici dei pastori, attirati dai grandi pascoli offerti da Laikipia Ovest, e i gruppi degli agricoltori che nella vendita dei ranches hanno visto la possibilità di acquistare terre nuove specialmente per le giovani famiglie, ormai impossibilitate a vivere nei sovraffollati campetti dei loro padri nelle regioni di origine.

Mentre i contadini sono più aperti alla novità e al progresso, le comunità di pastori hanno preservato le loro tradizioni secondo le quali è vitale avere grandi mandrie. Questo fa sì che una famiglia di pastori che acquista un campo, non si accontenti mai di avere un numero di capi proporzionato alla proprietà, ma cerchi di moltiplicarlo sentendosi in diritto di invadere i terreni confinanti quando il proprio è esaurito. Creando così infinite ragioni di conflitto. In più, secondo la tradizione, i morans (i giovani guerrieri) una volta potevano far razzie per accumulare la ricchezza personale necessaria per sposarsi. Quelli che tornavano a casa a mani vuote erano considerati buoni a nulla. Così almeno stavano le cose tra i Samburu, Turkana e Pokot (i gruppi etnici più numerosi). Al giorno d’oggi ci sono ancora residui di questa cultura, i cui effetti si vedono nelle razzie locali, come spiega il presidente del Consiglio parrocchiale di Rumuruti, Emmanuel Achila. I conflitti, però, nascono anche per l’accesso alle scarse risorse naturali quali i pascoli e i pozzi. A questo bisogna aggiungere anche il problema dei confini.

Mancanza di istruzione

Secondo padre Nicholas Makau, viceparroco di Rumuruti e incaricato dell’ufficio di Giustizia e Pace dei missionari della Consolata, molta violenza giovanile va attribuita anche alla mancanza di istruzione e di lavoro.

Nonostante che le scuole locali siano tra le migliori, il livello di alfabetizzazione è ancora molto basso perché molti ragazzi di età scolare sono obbligati dalla famiglia a occuparsi del bestiame. Per troppi genitori la ricchezza materiale è più importante dell’istruzione. Altri lamentano che gli studi creano dei giovani ribelli alle tradizioni e mettono idee strane nella testa delle ragazze, in più studiano senza scopo, perché poi non trovano lavoro.

Ignoranza e mancanza di lavoro certamente alimentano le tensioni tribali. Le tribù in cui l’istruzione è ben avviata godono di maggior prestigio. È un fatto, quando si cerca impiego, soprattutto negli enti governativi, chi è andato a scuola è avvantaggiato sugli altri. È facile, allora, vedere che le comunità i cui figli studiano fanno la parte del leone sul mercato del lavoro.

Ma la mentalità degli anziani vuole che le opportunità di impiego siano distribuite proporzionalmente secondo l’appartenenza etnica e non secondo il merito. E qui sta il nocciolo di tanti altri problemi. David Koskey, un membro del «Comitato per la Pace» della missione, ne fa notare l’incongruenza: «La polizia sta per reclutare nuove leve. Secondo gli anziani deve essere arruolato un numero uguale di giovani da ogni tribù per mantenere l’equilibrio». Il rischio è di avere poi dei poliziotti completamente analfabeti e impreparati al loro servizio. Ma una distribuzione di impiego etnicamente non equilibrata genera una disuguaglianza politica, in cui i gruppi più forti tentano di limitare lo sviluppo degli altri.

Sedentarizzare

La Chiesa cattolica di Rumuruti incoraggia da sempre i nomadi a diventare sedentari, prendersi un pezzo di terra e imparare l’agricoltura così da ridurre la loro dipendenza dal bestiame. Un certo numero di nomadi ha già cominciato a fare così, per quanto strana sembri la cosa. La Chiesa è intervenuta ad aiutare le vittime della violenza esplosa nel post-elezioni a risistemarsi, altre famiglie hanno acquistato terra diventando azionisti di società create apposta per aquistare i latifondi messi in vendita. Tante vittime della violenza che fece seguito alle elezioni del 2007 trovarono rifugio temporaneo nel recinto della parrocchia, ma dopo l’acquisto di cento acri di terreno la missione poté rilocarne 1.500 di cui la maggioranza ora si dedica all’agricoltura. Padre Makau ci dice che rimane ancora il problema di molti acquirenti che non riescono a prendere pieno possesso delle fattorie, per il fatto che i loro padroni legali non sono presenti e non si sa dove trovarli, per cui la transi-zione di proprietà non può essere completata.

Altri conflitti sorgono quando gli animali dei nomadi invadono i campi dei coltivatori distruggendone il raccolto. Oltre all’invasione accidentale di animali domestici ci sono anche le visite di animali selvatici. Non pochi agricoltori hanno il loro terreno vicino al corridoio di migrazione degli elefanti che quando passano mangiano tutti i raccolti, golosissimi come sono di granoturco.

A Rumuruti i matrimoni tra membri di tribù diverse stanno aumentando e favoriscono la coesione pacifica contribuendo a modificare la mentalità ancestrale che male accettava queste unioni, soprattutto nei tempi di tensione fra le varie tribù. Elizabeth Lomeno, mezza Samburu e Turkana, è ora sposata a un Luya. È già nonna e assicura che le cose sono ora cambiate e che la gente non teme più di sposarsi fuori della propria tribù. «Personalmente, auguro che le mie figlie e nipoti siano sempre libere di sposarsi con chi vogliono», dice Elizabeth.

2.

La Parrocchia della santa famiglia Uscire verso i poveri,

Costruire la pace

di Stephen Mukongi

Da cappella sperduta nella savana a fiorente missione e polo di pace e riconciliazione: l’impresa dei missionari della Consolata di trasformare una regione di grandi contrasti e divisioni in una comunità sul modello della Santa Famiglia (Familia Takatifu), cui la missione è dedicata.

L’ombra degli alberi della parrocchia di Rumuruti offre un sospirato sollievo dalla calura insopportabile del plateau a cavallo dell’equatore. Gli alberi piantati da padre Antonio Bianchi (classe 1922) negli anni Novanta, hanno profondamente cambiato l’ecologia del luogo la cui vegetazione, all’arrivo dei missionari della Consolata nel 1991, consisteva sì e no di una mezza dozzina di alberi del pepe (schinus molle) attorno alla casetta di legno in cui abitavano.

Rumuruti è oggigiorno una parrocchia enorme, con un territorio che da Sud-Ovest a Nord-Est misura oltre cento chilometri, e con ben 27 cappelle sparse nella grande piana semiarida che fa da ponte tra gli altipiani della sviluppata e ricca zona agricola centrale attorno al Monte Kenya e l’arido Nord abitato prevalentemente da pastori nomadi e seminomadi.

Nata come cappella di Nyahururu (una missione fondata nel lontano 1954 dai missionari della Consolata, passata poi ai sacerdoti fidei donum della diocesi di Padova e diventata diocesi nel 2002), quando divenne parrocchia nel 1991 aveva già una bella chiesa in muratura dedicata alla Santa Famiglia (Familia Takatifu) e la casetta dei missionari. Da allora la missione ha conosciuto un continuo sviluppo per rispondere alle necessità del luogo. Al presente è una piccola cittadella che comprende un centro pastorale per gli incontri di formazione dei catechisti e dei vari operatori pastorali e leader comunitari, un asilo, una modea scuola con elementari e medie, la scuola secondaria femminile, il dispensario, il convento delle suore Dimesse (fondate a Vicenza nel 1579 dal venerabile Antonio Pagani), la falegnameria, un’officina, un grande orto, diversi campi da gioco, un salone polivalente, più l’indispensabile pozzo per dare acqua potabile a tutto il complesso.

Sviluppo umano integrale

Il territorio in cui opera la missione è caratterizzato da tutte le speranze che la frontiera ispira ma anche da tutti i drammi e le conflittualità che una società in continuo cambiamento si porta dietro, accentuate da una natura apparentemente suggestiva ma in realtà segnata dai capricci del tempo, per cui improvvise o prolungate siccità possono distruggere i raccolti o alterare gli equilibri tra pastori e agricoltori. La regione è costantemente provata da tanti mali: razzie di animali, diffusione di armi leggere, povertà endemica, pratiche tradizionali come la mutilazione genitale (che non giunge agli estremi dell’infibulazione) delle donne e i matrimoni precoci, mancanza di abitazioni adeguate, insufficienza di servizi sociali educativi e sanitari, corruzione, stato precario delle strade e insicurezza.

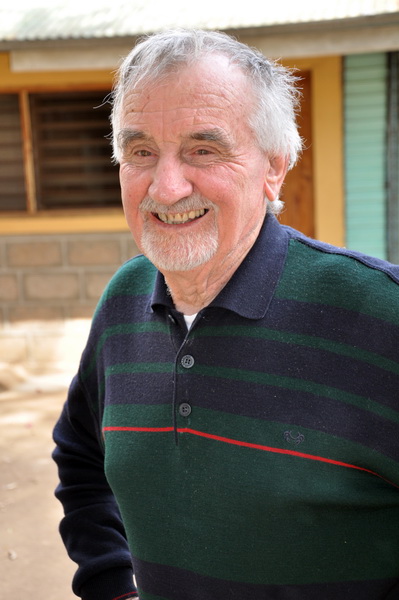

Questo spinge la Chiesa a darsi come compito prioritario la formazione umana e lo sviluppo sociale, come dice padre Mino Vaccari, parroco dal lontano 1994, quando padre Luigi Brambilla, primo missionario della Consolata a Rumuruti, fu trasferito a Nairobi. Suo aiutante attuale è il keniano padre Nicholas Makau, succeduto ai padri Antonio Bianchi, grande pollice verde, Domenico Galbusera (classe 1930) e Juan Puentes (colombiano del 1946, deceduto prematuramente nel 2010).

La scuola

Nel programma di sviluppo primeggia l’educazione con la costruzione di scuole, allo scopo di aiutare la popolazione a diventare attiva nella lotta alla povertà. Si comincia con l’asilo perché, se si prendono i bambini fin da piccoli, si mettono delle basi serie per la loro crescita. Poi con la scuola ci deve essere il collegio perché molti ragazzi arrivano da zone molto distanti oppure sono figli di nomadi che si spostano di continuo. Il collegio riesce anche a garantire quell’alimentazione adeguata che troppe famiglie molto povere o impoverite non riescono a provvedere.

L’asilo Familia Takatifu, accanto alla chiesa, è stato una delle prime opere costruite per preparare i piccoli alla scuola primaria. Oggi tutte le 27 cappelle hanno il loro asilo che di domenica serve anche come cappella.

Costruire le scuole è stato relativamente «facile», tenendo conto dell’ampia rete di amici e benefattori che si è creata attorno alla missione. Non così facile è invece far sì che i bambini frequentino regolarmente la scuola. Moltissimi genitori non capiscono ancora i benefici dell’istruzione e ignorano la legge del paese che prevede la scuola obbligatoria per tutti. Presi dai problemi di sopravvivenza, se mandano i figli a scuola, si aspettano che lo stato o la Chiesa li mantengano e li educhino gratuitamente.

Anne Munyi, la segretaria della parrocchia, conferma che oggi la missione aiuta circa mille studenti indigenti, di cui venti sono all’università, una quarantina frequentano varie scuole superiori, una quindicina le scuole tecniche, mentre la maggior parte sono ancora nella scuola primaria o matea. Anne spiega che il programma di aiuto scolastico si occupa delle necessità primarie dei ragazzi, ma quando ci sono situazioni disperate si occupa anche delle loro famiglie.

Un modello da imitare

La scuola elementare Familia Takatifu, iniziata con la prima classe nel 1997 come evoluzione necessaria dal primo asilo parrocchiale, è il fiore all’occhiello della missione ed è diventata modello da imitare per tutte le altre scuole dell’area. Quando nel 2005 partecipò per la prima volta agli esami nazionali dell’ottava classe (equivalente alla nostra terza media, ndr), si qualificò terza tra le altre duecento primarie di tutto il distretto, come attesta Peter Mbugua, preside della scuola. Nel 2013 ha migliorato ancora salendo al secondo posto.

Il professor Mbugua attribuisce il successo all’impegno del corpo docente e alla buona disciplina degli scolari. Fa notare quanto la Chiesa abbia contribuito al miglioramento di Rumuruti e riconosce a padre Vaccari il merito di aver voluto la struttura per l’istruzione dei figli della gente locale. «Come questa, anche le altre scuole sostenute dalla parrocchia, hanno validamente contribuito ad affrontare i tanti problemi che ancora sfidano la comunità, come la povertà endemica, l’analfabetismo, e l’ignoranza».

La parrocchia sostiene anche alcune scuole statali. Esempi di questo sono il convitto femminile Maria Consolata presso la scuola di Sosian e il collegio misto di Matigari, pensato appositamente per i figli dei nomadi, per cui la missione ha acquistato il terreno.

Le suore Dimesse dirigono la scuola superiore femminile St. Anthony Pagani che sta davanti alla chiesa parrocchiale. Queste suore, presenti da anni a Nyahururu servivano Rumuruti con una clinica mobile già quando era ancora una semplice cappella. Avendo poi stabilito una sede fissa poco dopo l’arrivo dei missionari della Consolata, ora, oltre alla scuola, dirigono il dispensario della missione e provvedono tanti servizi preziosi per la salute della comunità e nella rete di piccoli dispensari che si vanno creando per rispondere alle esigenze di una popolazione in continua crescita (vedi box).

Acqua

La mancanza di acqua potabile è un’altra piaga della regione. La parrocchia ha già provveduto sette pozzi di acqua purificata che garantisce acqua potabile per tutto l’anno. Il primo pozzo fu quello scavato nella missione stessa, profondo oltre cento metri. A esso è collegato un sofisticato sistema di potabilizzazione, perché gran parte delle acque sotterranee di queste aree, che hanno un suolo di origine vulcanica – il grande vulcano spento che è il monte Kenya domina sempre l’orizzonte -, sono molto ricche di fluoro e questo causa gravi problemi ai denti e alla struttura ossea delle persone (osternofluorosi), soprattutto dei bambini.

La parrocchia costituisce anche un punto di riferimento super partes e sicuro, e come tale è diventata il centro di tante attività sociali. L’ampio salone si presta a molteplici attività: campo da gioco per energici toei di pallavolo, teatro per spettacoli scolastici, auditorium per competizioni di cori, sala gioco per bambini, luogo di incontro per riunioni sociali della popolazione locale, dormitorio per i rifugiati, deposito per cibo in periodi di fame e anche magazzino per i fertilizzanti che il governo provvede di tanto in tanto ai contadini del posto.

Pace e riconciliazione

La pace e la riconciliazione sono una delle preoccupazioni principali. È prioritario fare di tutto per creare più armonia tra i membri delle varie tribù che vivono in Rumuruti. Ancora di recente (2014) si sono verificati nella zona degli scontri tribali apparentemente pilotati da figure politiche. La tensione è continua e cresce soprattutto in concomitanza di elezioni politiche locali o nazionali.

Durante la quaresima del 2008, oltre 4.000 persone si rifugiarono per mesi nei cortili della missione e nelle aule scolastiche, a causa di scontri e razzie che causarono morti e distruzioni.

Per questo la parrocchia, insieme ad altri gruppi, è seriamente impegnata in attività che promuovano la soluzione dei conflitti e costruiscano una pace duratura sia a Rumuruti che nelle altre zone a rischio. Proprio nel territorio della missione la Conferenza episcopale del Kenya aveva allora acquistato una delle grandi fattorie per sistemarvi più di trecento famiglie che erano state sloggiate a forza dalla loro terra nella Rift Valley durante gli scontri che hanno sconvolto la nazione dopo le elezioni di fine 2007. E la missione, di suo, ha sistemato altre 1.500 persone.

Malgrado i cristiani contribuiscano ai progetti di sviluppo e alle attività ordinarie, la parrocchia è ancora lontana dall’autosufficienza. Senza l’aiuto di una vasta rete di benefattori, l’incredibile sviluppo di Rumuruti non sarebbe stato possibile. E neppure sarebbe possibile quella vasta rete di progetti educativi e sanitari di cui tutti, indistintamente traggono beneficio. «Noi guardiamo ai bisogni della gente, e non alla loro religione», dice con forza padre Mino. «La nostra parrocchia è tutta per i poveri, proprio come vuole papa Francesco».

3.

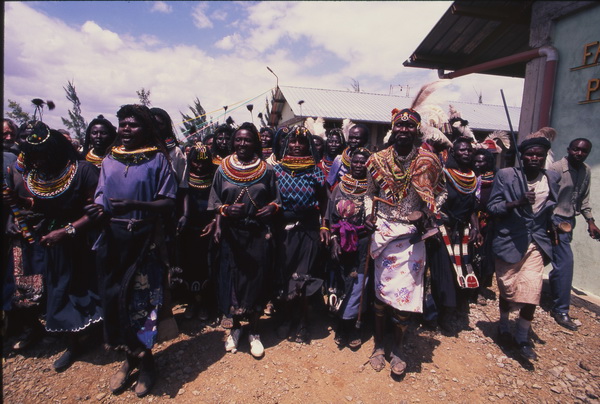

Un universo multietnico Convivere in pace o perire

di Henry Onyango

Una terra contesa da uomini e animali, agricoltori e pastori, latifondisti e senza terra. Ci sono spazi immensi e molte opportunità, angoli di paradiso e distese brulle, ma l’acqua è scarsa e molto dipende dai capricci del tempo. La grande piana che gravita attorno a Rumuruti è una terra di contrasti e tensioni, che hanno già causato morte e distruzioni. L’impegno per la pace e la riconciliazione è essenziale per il suo futuro.

«Ongea lugha ya taifa», parla la lingua della nazione, fu l’invito che padre Mino Vaccari si sentì rivolgere quando, arrivando per la prima volta a Rumuruti, salutò i cristiani in kikuyu, come era abituato a fare a Tetu, vicino a Nyeri, dove era stato parroco per tanti anni. Avrebbe imparato ben presto che la sua nuova parrocchia era abitata da molte comunità provenienti da una ventina di etnie diverse, tutte molto suscettibili a ogni discriminazione tribale.

Rumuruti si trova al centro di un’area abitata da pastori e agricoltori, rinchiusi in piccoli spazi accanto ai grandi latifondi. Nel distretto prevalgono gli agricoltori che occupano altre aree periferiche più fertili, ma nel territorio della missione vivono soprattutto i pastori. Tra questi ultimi ci sono quelli che si sentono i padroni (la «nostra» terra ancestrale, dicono) e trattano tutti gli altri come degli immigrati abusivi. Le razzie di bestiame sono così un metodo convincente per intimidire le comunità arrivate per ultime.

La violenza a volte è tale da tenere in scacco anche la polizia locale. Padre Nicholas Makau pensa che all’origine di questi conflitti si trovino anche pratiche culturali retrograde, mancanza d’istruzione e isolamento. Il padre commenta: «Ci sono giovani che hanno fatto anche l’università, o che sono impiegati governativi, ma quando tornano qui non fanno nulla per aiutare le loro comunità di origine a capire che devono sostenere la pace… ci sono i Turkana che vogliono tagliare tutti gli alberi per produrre carbonella e poi, quando tutto diventa secco, andarsene in altri posti. I Samburu si assicurano i punti di abbeveraggio per i loro animali occupandoli, mentre i Kikuyu e Kalenjin fanno loro guerra per poter usare la stessa acqua per l’irrigazione dei loro campi. Rifiuto del dialogo e tribalismo intollerante hanno causato morte e distruzione».

I Wazee wa Amani

Questa violenza dura da decenni e solo ora alcuni cominciano a capire che non ci sarà modo di sopravvivere se non si accetta di coesistere. Le comunità assistite dalla Chiesa, con l’aiuto di Ong, sono impegnate a lavorare per una pace duratura accettando di controllarsi reciprocamente tramite un comitato locale di anziani col compito di presentare le proprie necessità a un «senato» chiamato Wazee wa Amani, Anziani per la Pace.

David Koskey, uno di essi, conferma che il senato ha già contribuito molto a mettere in moto il processo di pace. «Mentre cinque anni fa membri di tribù diverse si odiavano, oggi le cose sono cambiate per il meglio».

I Wazee wa Amani hanno il compito di prevenire, controllare e risolvere i conflitti facendo dialogare le parti interessate, e monitorando e valutando la situazione. Sono circa settanta anziani, uomini e donne, provenienti da tutto il distretto che si avvalgono di una rete permanente di altri anziani sparsi nei vari villaggi i quali possono facilmente rintracciare il bestiame rubato e provvedere alla restituzione prevenendo in questo modo le possibili vendette.

Lo mzee Koskey dice che collaborano «strettamente anche con gli organi governativi come il Comitato distrettuale per la sicurezza, la polizia locale e il servizio segreto. Ci siamo guadagnati la loro fiducia e così confidiamo che la nostra gente goda sicurezza».

Stando alle parole dell’anziano, l’iniziativa dei Wazee wa Amani ha ridotto in modo significativo le razzie nella regione e assicurato che le varie comunità si proteggano a vicenda. Rimangono ancora piccole trasgressioni, ma senza questa iniziativa le razzie e i conflitti tra i vari gruppi di pastori, e tra questi e i piccoli contadini, avrebbero affondato Laikipia Ovest in un bagno di sangue.

Un cammino lungo

.JPG)

Padre Makau, nel suo realismo, ammette che malgrado gli sforzi fatti resta ancora una mancanza di fondo: non c’è fiducia fra le diverse etnie.

Secondo un ufficiale di polizia le vere razzie che avevano infestato la regione per decenni, ora non ci sono più. Al momento ciò che ancora persiste sono furti di bestiame perpetrati da pochi individui che attaccano qualche casa, soprattutto le più isolate. Dietro queste attività criminali ci sono persone senza scrupoli che pagano della gente locale per rubare il bestiame che poi è venduto a Nairobi o in altre città del Kenya. Il poliziotto, però, riconosce che grazie a una crescente cooperazione delle comunità, attraverso il comitato degli anziani, la polizia può agire con più efficacia nel prevenire i furti e nell’arrestare i colpevoli. Purtroppo non tutti, ancora, cornoperano con le forze dell’ordine rendendo con la loro omertà più arduo il lavoro per garantire sicurezza e pace.

La missione, sostenuta dalla diocesi e dall’istituto della Consolata, è attivamente presente nelle zone dove la violenza è più acuta e dove le forze dell’ordine non osano entrare. Attraverso la Commissione di Giustizia e Pace parrocchiale ha formato i Miviringo ya Mazungumzo ya Amani, cioè i «Circoli di formazione alla pace», e stabilito posti per la discussione pubblica, dove dieci membri di ogni tribù discutono i loro problemi e propongono delle soluzioni.

Padre Nicholas assicura che questi incontri hanno aiutato molto a promuovere la riconciliazione e a superare non poche difficoltà a livello personale e comunitario. Il missionario crede che alla fine, però, saranno i matrimoni misti tra le varie tribù a sanare la situazione. Infatti i matrimoni misti sono in aumento. A Rumuruti risiedono Borana maritati a Kikuyu, Somali sposati con Meru e Pokot con Samburu. Padre Makau conclude: «Alcuni di questi matrimoni misti mi hanno molto sorpreso, perché hanno messo insieme persone di tribù che prima si odiavano profondamente».

4.

Nomadismo e Lavoro Minorile

Una Silenziosa Minaccia

di Lourine Oluoch

.JPG)

Per uno che viaggiasse nelle vaste pianure del Laikipia, non sarebbe difficile incontrare qualche ragazzino o ragazzina sui nove, dieci anni, che, invece di essere a scuola, sta pascolando centinaia di pecore e capre. Non sempre il bestiame è di proprietà della famiglia, spesso il ragazzo è alle dipendenze di qualcuno per questo lavoro.

Le comunità dei pastori nomadi in Kenya hanno tradizioni, come il far sposare ragazze ancora minorenni, la mutilazione genitale e le razzie di bestiame, che fanno a pugni con lo stile di vita di una società multietnica, scolarizzata e sedentarizzata. Ma oggi c’è un altro male silenzioso che sta emergendo, proprio come conseguenza dell’incontro-scontro tra due modi di vita contrastanti, quello tradizionale e quello moderno: il lavoro minorile.

Ogni anno all’apertura della scuola, a gennaio, ci sono presidi che non sono mai sicuri se tutti i loro allievi ritorneranno sui banchi di scuola. Lo stesso accade all’inizio di ogni trimestre a maggio e settembre. La scuola di Matigari, diretta dal professor Hosea Ole Naimado (un maasai), è una primaria mista del tutto speciale nel distretto di Laikipia West. È stata pensata per aiutare i figli dei nomadi dando loro vitto e alloggio mentre le loro famiglie si spostano seguendo le mandrie. Per il preside questa incertezza è causa di grave preoccupazione per il corpo insegnante. Ragazzi e ragazze molto intelligenti, che sono stati nella scuola per un intero trimestre, al successivo non si ripresentano. Potrebbero essere andati in Samburu, a Baragoi o Isiolo (località a oltre 100 km di distanza) seguendo il bestiame di famiglia, ed essere impossibilitati a tornare. Il preside racconta di avere avuto una ragazzina brillante in prima media, era la capoclasse. Ora è scomparsa, e non c’è verso di rintracciarla.

Dove vanno a finire questi ragazzi? Il professore risponde sconsolato: «Per le ragazze c’è il matrimonio precoce; per i ragazzi, invece, se dopo l’iniziazione (il rito di passaggio che li rende moran – guerrieri, ndr) non riescono a mantenersi, si offrono per lavori dipendenti, anche mal pagati, perdendo la possibilità di ricevere una buona istruzione. Crediamo che tutti – volontariamente o forzati dalla miseria – si mettano a lavorare. I ragazzi si prestano a fare qualsiasi tipo di lavoro. Lungo i fiumi dove fiorisce un po’ di agricoltura, è facile vederli lavorare nelle coltivazioni. Sono lavoratori che costano poco».

C’è tutto un mercato per il lavoro minorile. I ragazzini poveri, che non si possono permettere il convitto, sono facilmente indotti a servire come pastori dalla stessa famiglia o da altri. Molti lasciano la scuola per il lavoro non perché non vogliano studiare ma per far fronte alle necessità della famiglia.

«È triste per gli insegnanti perdere degli studenti all’inizio di ogni nuovo semestre e non sapere dove siano finiti. Si può allora capire perché ci pensino due volte prima di lasciare andare a casa uno scolaro a prendere del denaro sia per la tassa scolastica o per comperarsi cose necessarie alla scuola. Il rischio più grande è che il bambino non torni più. Se ci si appella ai genitori, la risposta è che non hanno mezzi sufficienti per mantenere il figlio o la figlia a scuola. Così ci sono insegnanti che spesso si sobbarcano anche le spese del ragazzo: quadei, matite, divisa, e perfino le scarpe», dice la signora Jane Ndegwa, preside della scuola a Simotwa. Succede così che i genitori lascino che i figli frequentino la scuola solo se tutto è gratuito. In questo modo l’alunno diventa in tutto dipendente dall’insegnante o da chi lo aiuta.

Anche Peter Mwangi, incaricato distrettuale per i giovani di Laikipia Ovest, riconosce che la gioventù della regione non ha buoni modelli da seguire: «I ragazzi non trovano nella loro comunità esempi da emulare e con cui identificarsi. Anche le figure politiche locali, quando sono invitate a venire a parlare ai ragazzi, come durante la giornata internazionale della gioventù, evitano il problema. Noi vorremmo che appoggiassero di più il nostro progetto educativo e che dicessero chiaramente alla comunità di finirla con tradizioni arretrate e di impegnarsi di più ad aiutare i loro figli a ricevere l’istruzione di cui hanno diritto per migliorare la loro vita».

Peter Mwangi fa pure notare che i bambini soffrono per la negligenza dei genitori che per ignoranza valutano di più il lavoro che i piccoli possono svolgere a casa che non l’educazione. «L’ottanta per cento della comunità non ha un vero lavoro: o sono pastori nomadi oppure lavoratori avventizi. Nonostante tutto, non si deve dimenticare la Sezione 53 della Costituzione che stabilisce in modo chiaro che i genitori hanno l’obbligo di provvedere per i loro figli. La scusa che non hanno lavoro fisso non tiene, infatti riescono a provvedere alle loro necessità giornaliere e potrebbero risparmiare qualcosa anche per i loro figli». Purtroppo la comunità è anche affetta dalla sindrome di dipendenza ed esige di essere aiutata appena ne vede l’opportunità.

Pensata per i nomadi

La Chiesa, per loro fortuna, si è fatta avanti, e per aiutare i bambini dei pastori nomadi ha comperato il terreno dove il governo ha costruito la scuola di Matigari. «Questa è la sola scuola pubblica con convitto nella regione, aperta soprattutto ai bambini maasai, samburu, turkana, pokot, somali e borana. Non ci sono solo gli scolari che risiedono al convitto, ma anche quelli che, vivendo vicino, possono andare e venire dalle loro case».

Nelle vicinanze della scuola si è già stabilita una piccola colonia di nomadi che non potendo pagare le tasse scolastiche hanno costruito le loro capanne permettendo ai figli di venire a scuola senza stare nel convitto. I piccoli sono accuditi dalle nonne mentre i genitori si spostano con gli armenti in cerca di pascoli. Il direttore, che è padre e insegnante, insiste sul fatto che in questa area è urgente soccorrere i bambini che per ragioni varie non vanno a scuola. «Il ragazzino che si deve fare una decina di chilometri per venire a scuola o all’asilo va aiutato. I bambini vogliono imparare ma la povertà è un grosso ostacolo per loro. Se qualcuno potesse aiutarli ad entrare nel convitto, potrebbero essere salvati».

5.

Curare gli infermi

di Cynthia Awor

I pastori nomadi hanno sempre creduto nell’efficacia della medicina tradizionale e nell’uso di erbe medicinali. Ma non tutto si può curare con esse, e allora normalmente sopportano i loro mali in silenzio e solo quando non ne possono più cercano aiuto all’ospedale della missione. Questo è ciò che ci dice suor Anna Muturi (nella foto), delle Suore Dimesse, che dirigono il Dispensario Cattolico a Rumuruti.

Le Suore Dimesse aprirono il Dispensario di Rumuruti nel 1992. Suor Anna dice che «in questa area c’era veramente un grande bisogno di un centro per la salute, così la missione pensò all’ospedaletto che assiste gioalmente i malati. Ogni primo giovedì del mese offriamo servizio oculistico e odontoiatrico. Abbiamo pure un reparto di maternità e pediatria».

Secondo la suora il servizio che il dispensario offre, incontra molti problemi, non ultimo quello finanziario, perché la gente pensa che essendo il dispensario cattolico, i servizi debbano essere gratuiti. Naturalmente tutti gli ammalati vengono curati, e nessuno viene mandato a casa senza essere stato esaminato. Spesso però si presentano persone che, oltre alle medicine, hanno bisogno di altro e allora, quando si può, il dispensario provvede per i più poveri anche vestiti e cibo. Suor Anna dice: «Un gran numero di infermi soffrono di depressione. Allora li ascoltiamo e consigliamo. Parliamo loro di Dio e diamo loro informazioni su come migliorare la loro salute. Questo è il nostro modo di evangelizzare». L’orario del dispensario è molto flessibile e sempre le suore rispondono alle emergenze, sia di giorno che di notte, e sovente perfino durante le funzioni religiose.

In Thome, a sedici chilometri da Rumuruti, c’è un altro piccolo dispensario con tre letti e con un piccolo reparto maternità. È stato fatto nel 2011 grazie all’aiuto di un gruppo di medici italiani di «Africa nel Cuore» che hanno voluto sostenere gli sforzi della missione. Il dispensario ha allargato oggi i suoi servizi in altri settori: una falegnameria, un allevamento di galline, un orto sperimentale e un servizio di acqua potabile.

Ambedue i dispensari, Rumuruti e Thome, offrono servizi di prim’ordine: consulte, analisi, accertamenti, distribuzione di farmaci, e fa l’impegnativa presso altri ospedali regionali nei casi più complessi. Sono dotati anche di farmacie ben foite, grazie all’aiuto di amici e Ong. Ogni dispensario è servito da un’infermiera, un farmacista e un tecnico di laboratorio. Occasionalmente si uniscono anche i medici italiani. Per il futuro, Suor Anna vorrebbe anche un reparto maternità più ampio, in quanto gli ospedali del distretto sono inadeguati e tante donne devono andare fino a Nyahururu.

Questi dispensari cattolici sono orgogliosi dei servizi che offrono alla gente; non trattano solo corpi ma in primo luogo persone. Costituiscono un investimento per il futuro e aiutano a creare stabilità sul territorio. Il loro contributo non si può valutare solo in termini economici, ma va visto e misurato soprattutto col numero di vite che toccano e migliorano.

6.

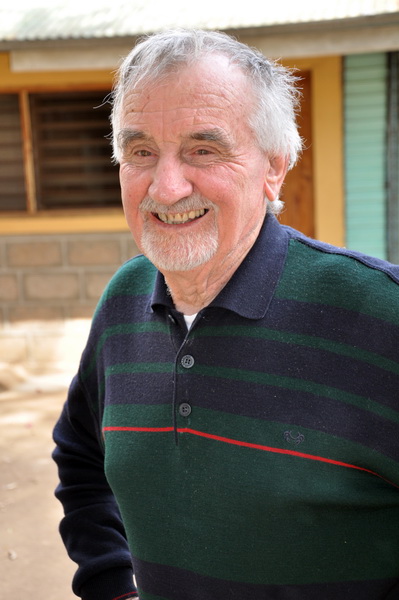

Un uomo, una missione

Dopo 55 anni di servizio missionario, padre Vaccari è ancora sulla breccia. Con il suo passo quieto, il cuore grande, l’occhio attento ai bisogni delle persone e la capacità di dar fiducia ai collaboratori, continua a camminare con la gente di Rumuruti nell’ostinata ricerca della pace, non fondata sulle promesse dei politici, ma su Cristo Gesù, il solo che può far di tutti un’unica famiglia.

Francesco (per la Chiesa) Mino (per il comune) Vaccari, nato nel 1930 a Baiso (Reggio Emilia), entra ragazzino nei missionari della Consolata il 1° ottobre 1942, durante la guerra. Ordinato sacerdote nel 1959, arriva in Kenya il 28 agosto 1960. Apprendista di lingua e cultura kikuyu a Kiangoni nel Nyeri, conosce due missionari speciali che saranno suoi modelli di vita: padre Enrico Manfredi (1896-1977), vero «uomo di Dio», e padre Bartolomeo Negro (1903-1967), l’«uomo di tutti», che voleva un gran bene alla gente. Nel 1962 è mandato a Nyahururu (sull’equatore) con l’incarico di cornordinare le scuole. Vi rimane fino al 1969, vivendo il passaggio dal colonialismo all’indipendenza, e lascia il posto a don Luigi Paiaro, sacerdote fidei donum di Padova, che nel 2003 diventerà il primo vescovo di Nyahururu con l’omonima diocesi che comprende la Nyandarua County e il distretto di Laikipia West.

Nel 1970 è trasferito a Tetu (fondata nel lontano 1903), una missione dalla gente «difficile» (si diceva allora), ma non povera, perché grazie alla fertilità dell’ambiente tutti hanno il necessario per vivere. Sono gli anni del post-concilio, tempi di contestazione, sì, ma soprattutto rinnovamento.

Lui, missionario sbarazzino (come lui stesso si definisce), ma dal carattere quieto e tollerante, si butta nella pastorale parrocchiale affascinato dalla nuova visione conciliare di Chiesa «popolo di Dio». Il confronto spirituale con altri missionari amici e l’amore dato alla gente e ricevuto in cambio, lo aiutano a superare anche i momenti più difficili. Rimane a Tetu 17 anni, fino all’87, godendo anche dell’amicizia e stima del vescovo di Nyeri, mons. Cesare Gatimu. Visita tutte le famiglie casa per casa, promuove le piccole comunità cristiane, forma catechisti, leader e animatori della liturgia domenicale e costruisce ben 22 cappelle periferiche, il tutto grazie alla capacità di coinvolgere persone e comunità nel cammino.

Eletto superiore regionale del Kenya nell’ottobre 1987, serve per due mandati e a fine 1993 è nominato parroco di Rumuruti facendo staffetta con padre Luigi Brambilla (brianzolo, classe 1939), eletto vice superiore regionale. Abituato a parlare kikuyu, a oltre sessant’anni deve imparare sul campo il kiswahili, la lingua franca necessaria in quella realtà multietnica. L’impatto iniziale è duro: isolamento, comunità sparse, grandi distanze, mancanza di strade, povertà, molti rifugiati interni con tanti orfani, nomadismo. È la missione di frontiera, ai margini delle fiorenti comunità cristiane del Nyeri e del Nyandarua, terra di conflitti e conquista. Si rimbocca le maniche cominciando dalla formazione dei catechisti e focalizzandosi su quello che è più urgente: l’educazione e la lotta alla povertà per costruire una comunità cristiana che viva in pace. Ma non fa tutto da solo, con la sua pacatezza riesce a mobilitare una marea di collaboratori sia in loco che in Italia, soprattutto nelle generose terre dell’Emilia e della Brianza.

Dietro la storia di queste pagine c’è lui, un missionario d’azione e di poche parole. Uno che fa bene il bene, senza far rumore.

Gigi Anataloni

The Seed e Gigi Anataloni

.jpg)

Dal colonialismo all’indipendenza

Dal colonialismo all’indipendenza

La «strada remota»

La «strada remota»

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)