Sommario

Una rete mondiale che lotta contro la tratta di persone

Per un mondo senza tratta

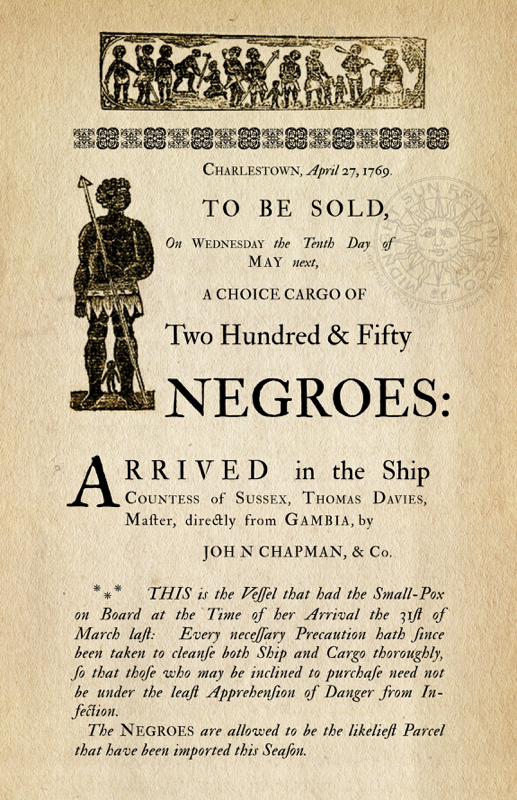

Il traffico di esseri umani è un crimine grave, molto diffuso nel mondo, a tutte le latitudini. Nel 2009 diverse realtà in lotta contro questo flagello si sono unite dando vita a una rete globale. Pubblichiamo in questo dossier un’intervista esclusiva alla sua coordinatrice internazionale e riportiamo alcuni estratti dell’ultimo rapporto che presenta attività e risultati raggiunti dalla rete.

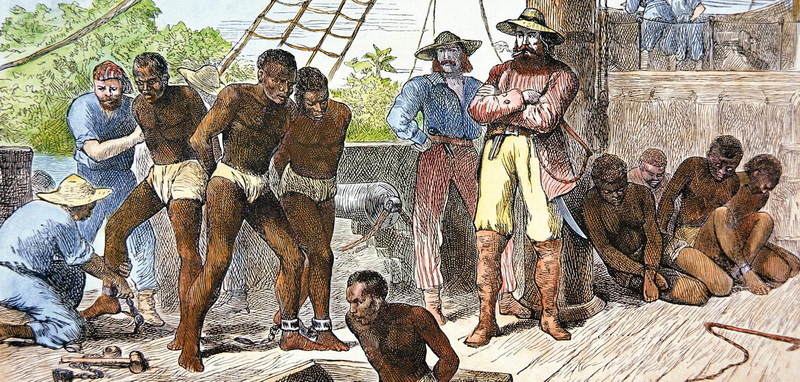

La «tratta di esseri umani» è il processo tramite il quale una persona viene obbligata o allettata da false prospettive, impiegata o trasferita in un altro luogo e costretta a lavorare e vivere in condizioni di sfruttamento e di abuso.

La «tratta di esseri umani» è il processo tramite il quale una persona viene obbligata o allettata da false prospettive, impiegata o trasferita in un altro luogo e costretta a lavorare e vivere in condizioni di sfruttamento e di abuso.

I trafficanti hanno come bersaglio le persone che vivono in contesti di vulnerabilità. Sfruttano il fatto che queste desiderino una vita migliore e che vogliano potenziare la propria situazione finanziaria, sviluppare le proprie abilità e talenti o, più semplicemente, trovare un ambiente in cui vivere in sicurezza.

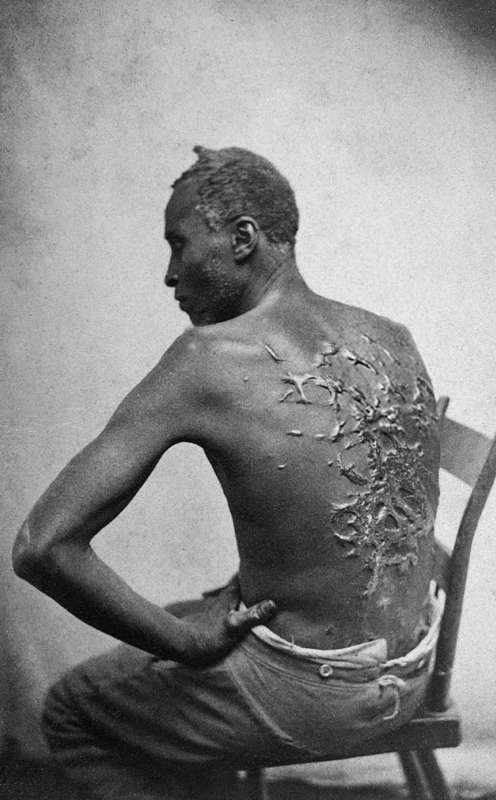

Le vittime della tratta possono essere costrette a sfruttamento sessuale, a contrarre matrimoni forzati o precoci (persino in età infantile) o a lavorare in condizioni sottopagate, per esempio nei settori dell’assistenza domestica, dell’agricoltura, dell’ospitalità, dell’industria mineraria o della manifattura. Le persone vengono sfruttate contro la loro volontà, sono limitate nella libertà e subiscono un potere che viene esercitato su di loro attraverso minacce, violenza e punizioni. La tratta di persone toglie alle vittime la dignità, il diritto di disporre della propria vita e di vivere in sicurezza e libertà.

La tratta di persone miete milioni di vittime, ovunque. Esse non rientrano tutte in un unico profilo. Tuttavia, le diseguaglianze economiche, sociali, familiari, culturali e religiose rendono donne e bambine particolarmente vulnerabili. Le Nazioni Unite riferiscono che oltre il 72% delle persone individuate come vittime di tratta sono donne e bambine. A livello globale una vittima ogni tre identificate non ha ancora compiuto i 18 anni.

Il traffico di persone è un’attività illegale ad alto rendimento: 150,2 miliardi di dollari sono i profitti annuali derivanti dalla tratta nel mondo, di cui due terzi dallo sfruttamento sessuale. 34.800 dollari sono i profitti annuali per ogni vittima di tratta nelle economie avanzate, 15.000 dollari nel Medio Oriente, 7.500 in America Latina e Caraibi, 5.000 nell’Asia e Pacifico, 3.900 in Africa. Il 50% dei lavoratori sfruttati svolge un lavoro forzato a risarcimento di un debito (Profits and poverty: the economics of forced labour, International Labour Organization, 2014).

Cos’è Talitha Kum

«Talitha Kum. Fanciulla, io ti dico: alzati!».

«Talitha Kum. Fanciulla, io ti dico: alzati!».

Gesù rivolse queste parole alla figlia di Giairo, una ragazza di 12 anni che giaceva apparentemente morta. Quando Gesù le prese la mano, lei subito si alzò, cominciando a camminare.

Queste due parole trasmettono un messaggio forte e sono state scelte come nome per Talitha Kum, la «Rete internazionale contro la tratta di esseri umani».

Queste parole invitano le reti che fanno parte di Talitha Kum ad alzarsi con coraggio e speranza, rimanendo accanto alle vittime e ai sopravvissuti alla tratta di persone, che tendono le mani verso di noi e a promuovere un mondo più giusto in cui ogni essere umano possa vivere in dignità e pienezza, realizzando così il messaggio di Cristo: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Gv. 10,10).

Formalmente fondata nel 2009 presso l’Unione internazionale delle superiore generali degli isituti religiosi femminili (Uisg) come iniziativa contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento, Talitha Kum promuove la collaborazione tra reti organizzate a livello nazionale, regionale e continentale, sostenendo attivamente le vittime, i sopravvissuti e le persone a rischio.

Ogni rete di Talitha Kum mantiene la sua identità unica e opera all’interno del proprio paese o regione, mentre il Coordinamento internazionale presso la Uisg sostiene lo sviluppo delle competenze e la formazione delle reti e dei membri, facilitando la condivisione di informazioni, risorse ed esperienze.

La forza di Talitha Kum

La forza della rete Talitha Kum risiede nell’impegno della sua base attraverso una strategia bottom-up (dal basso verso l’alto) e nella sua impostazione incentrata sulla persona e sulla comunità, che garantisce la vicinanza alle vittime e ai sopravvissuti alla tratta, alle loro famiglie e a coloro che sono a rischio di sfruttamento.

La tratta di persone è un fenomeno complesso e multidimensionale che ferisce decine di milioni di individui e l’intera società umana. La parola «Talitha Kum» è un invito rivolto a tutti ad alzarsi in piedi per contrastare con la nostra voce, le nostre azioni, le scelte quotidiane e le nostre vite tutto ciò che promuove e sostiene la tratta di persone, denunciando l’arroganza e la violenza del potere economico finanziario quando agisce contro la dignità della persona.

In una relazione tra pari, camminiamo insieme alle vittime lungo il percorso di guarigione mentre queste ultime riacquistano una profonda consapevolezza del proprio valore interiore come individui e membri delle loro famiglie e comunità.

In questo modo, Talitha Kum affronta le cause sistemiche che espongono le persone al rischio di cadere nelle mani delle reti della tratta, coinvolgendo le famiglie e le comunità locali, insieme ai principali stakeholder (attori, ndr) sia a livello nazionale che internazionale.

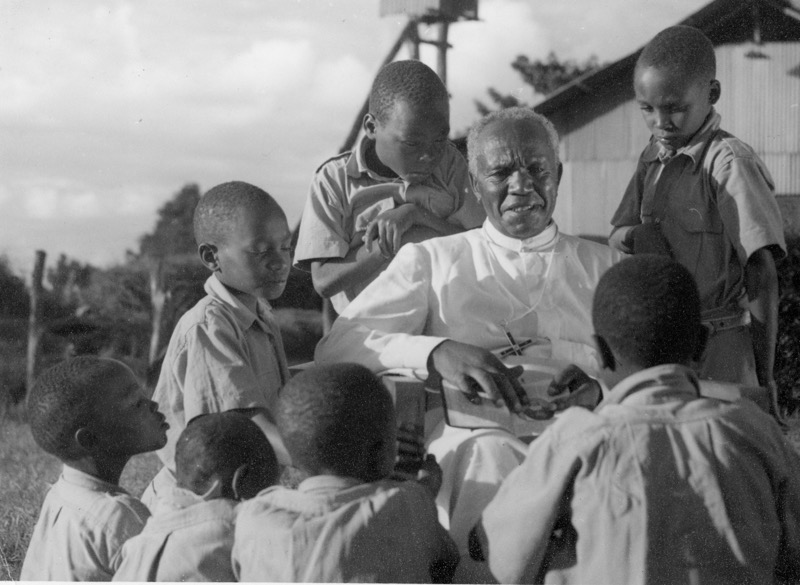

In linea con tale approccio, chi aderisce ai valori di Talitha Kum si impegna a farsi prossimo di coloro che soffrono le serie conseguenze della tratta di persone, donne, bambini, uomini e le loro famiglie. Le azioni di Talitha Kum sono rivolte a tutti coloro che sono deturpati della dignità e privati della libertà, indipendentemente dal loro stile di vita, etnia, religione, condizioni economiche o orientamento sessuale. I membri di Talitha Kum riconoscono e testimoniano i valori cristiani, in dialogo e nel rispetto delle diverse tradizioni religiose e di chi non crede.

La missione di Talitha Kum è porre fine alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento attraverso iniziative di collaborazione incentrate su prevenzione, protezione, reinserimento sociale e riabilitazione dei sopravvissuti, partenariato e difesa, promuovendo azioni che incidono sulle cause sistemiche.

rete Talitha Kum

Incontro con suor Abby, coordinatrice internazionale

Puntare sulla prevenzione

Filippina, missionaria in Giappone, dove contribuisce a fondare la rete Talitha Kum Japan, per poi diventare referente per l’intera Asia. Da settembre è coordinatrice internazionale. Le sfide sono numerose, perché la tratta di esseri umani è in espansione, ma anche Talitha Kum sta aumentando il numero di reti associate e di paesi in cui opera. Suor Abby Avelino ci racconta come funziona.

Dal settembre scorso, Talitha Kum ha una nuova coordinatrice internazionale. Si tratta di suor Abby Avelino, che succede alla comboniana suor Gabriella Bottani, coordinatrice per quasi otto anni.

Di origini filippine, è migrata con la sua famiglia negli Stati Uniti. Qui è diventata ingegnere meccanico. Qualcosa è poi maturato in lei fino a farle comprendere il suo desiderio di mettersi al servizio in ambito sociale. È entrata in contatto con le missionarie Maryknoll e ha iniziato a frequentarle. È quindi entrata nella congregazione nel 2006, ed è stata poi mandata missionaria in Giappone, presso una parrocchia nella quale si è occupata dei migranti asiatici (e non solo). I voti perpetui li ha presi nel 2014.

Nell’ambito del suo servizio, è entrata in contatto con la rete mondiale Talitha Kum e si è adoperata per fondarne la sezione giapponese, nel 2016. Cinque anni dopo è diventata referente regionale per l’Asia, contribuendo allo sviluppo delle reti di Talitha Kum nel continente. Oggi vive a Roma dove coordina la squadra internazionale.

L’abbiamo raggiunta telefonicamente nella sede della capitale, in un momento tra i suoi tanti impegni.

Suor Abby, ci spiega come è organizzata Talitha Kum?

«A Roma c’è il coordinamento internazionale, sotto il cappello dell’Unione internazionale delle superiore generali (Uisg). La nostra squadra è composta da sei persone più la sottoscritta, scelte dalle nostre superiore. Ognuna rappresenta un continente: Africa, Asia, Europa, Oceania, Amerca del Nord e America Latina. Il nostro lavoro consiste nel relazionarci con le reti locali nei continenti che chiamiamo regioni. Il mio ruolo è adesso quello di coordinatrice internazionale, ovvero dirigo questa squadra. Ci sono poi le reti locali che sono a livello della base, dove lavoriamo con i nostri partner, come governi, Ong, e gruppi religiosi.

Nel mio ruolo attuale mi relaziono molto con i nostri partner e collaboratori. Ad esempio, a Roma, con le agenzie internazionali (come quelle dell’Onu, ndr) e con i dicasteri del Vaticano».

Lei ha lavorato molto con la base, in particolare in Giappone.

«Ho iniziato a livello locale, ero membro di Talitha Kum Giappone. Poi ho avuto un doppio ruolo, quando sono stata anche coordinatrice per l’Asia. Seguivo allora 14 reti nazionali in altrettanti paesi (oggi sono 18 contando il Medio Oriente) e facevo parte del comitato di coordinamento.

Io sono originaria delle Filippine, e lavoravo in una parrocchia a Tokyo, con migranti e rifugiati. Molti erano filippini, ma anche indonesiani, thailandesi e di altre nazionalità, e alcuni di paesi africani. Lavoravo in particolare con donne e bambini. Io e le mie consorelle abbiamo saputo di questa organizzazione dalla nostra conferenza delle superiore. Quindi abbiamo iniziato a coordinarci con il contesto asiatico di Talitha Kum, in particolare con la coordinatrice Asia di quel periodo. Quindi abbiamo iniziato formalmente

Talitha Kum Giappone, iniziativa di quattro suore. In Giappone Talitha Kum si focalizza sul lavoro sfruttato (e sottopagato)».

Quali erano i problemi che affrontavate in Giappone?

«Il lavoro con i migranti è vasto, e affronta molte tematiche. Ad esempio, i rifugiati, la violenza domestica e gli abusi, le vittime migranti provenienti da diversi paesi. Abbiamo scoperto un grande fenomeno di traffico in Giappone. È in crescita lo sfruttamento in ambito lavorativo. Sfruttamento sessuale, specialmente per le donne migranti, in particolare dalle Filippine. Anche per questo abbiamo deciso di organizzare una rete Talitha Kum a livello giapponese.

Quindi, inizialmente ci siamo concentrate a fare rete con i paesi di provenienza delle migranti e con il Giappone, che è la principale destinazione migratoria dell’area. Quindi “fare rete” è stato molto importante per noi. Ad esempio, ci siamo connesse con alcune sorelle nelle Filippine, per affrontare insieme il traffico di persone tra quel paese e il Giappone. Lo stesso abbiamo fatto per un canale di traffico dalla Cambogia e dalla Thailandia. Grazie a Talitha Kum è stato più facile per noi metterci in rete e collaborare».

Ci può fare qualche esempio concreto di intervento?

«Avevamo alcune vittime delle Filippine, che è il paese principale di origine del traffico. Il collegamento tra le sorelle nelle Filippine e noi in Giappone ci ha permesso di identificare le vittime e intervenire. Abbiamo verificato chi erano quelle persone, e di cosa avevano bisogno. Siamo state in grado di isolare i trafficanti, e siamo riuscite ad aiutare quelle donne a tornare nelle Filippine con dignità. Erano state ingannate, con la promessa di arrivare in Giappone e avere un lavoro dignitoso, invece sono state sfruttate, sono state messe a lavorare molte ore al giorno, per di più sottopagate. È successo lo stesso anche con delle vietnamite che erano state portate in Giappone con la promessa di un lavoro in una fabbrica della carta, ma in realtà erano state messe in un’industria della pesca, a lavorare con orari eccessivi e paga ridotta. Sono state abusate fisicamente, verbalmente e sfruttate».

Come arrivano i casi di violazioni da voi?

«Molte volte veniamo a conoscenza delle violazioni solo quando sono già in corso. I casi arrivano in modo spontaneo. I nostri gruppi vengono a conoscenza dei casi, oppure le denunce arrivano attraverso una linea telefonica dedicata, o i social media e il sito web. Ma anche le parrocchie, oppure altre Ong con le quali siamo in rete, ci avvisano o mandano i casi. Una volta ricevute le segnalazioni, cerchiamo di prenderci cura delle vittime. Anche per la protezione, offriamo dei luoghi dove stare, assistenza di vario tipo, a seconda dei bisogni della persona, e cerchiamo di fare un accompagnamento psicologico, giuridico o altro a seconda dei bisogni.

Lo stesso metodo lo usiamo in tutti i continenti, declinato nella realtà di ogni paese. La cosa fondamentale è il networking (fare rete, ndr).

Ad esempio, se in un paese c’è una donna immigrata che ha bisogno di supporto psicologico o di protezione, e qualcuno riceve il suo caso (una parrocchia, una Ong, ecc), contatta noi del coordinamento internazionale. Noi ci connettiamo alla nostra rete presente in quel paese per capire chi può appoggiare la donna.

In un altro caso, in Asia, abbiamo ricevuto una segnalazione, ma Talitha Kum non riusciva a intervenire da sola, allora ci siamo connessi con altre organizzazioni che lavorano sul tema della tratta.

Ma oggi puntiamo alla prevenzione, ovvero fare in modo che non succeda che i migranti si trovino in difficoltà e diventino vittime».

E per la prevenzione cosa fate?

«Lavoriamo a livello locale per dare informazioni e facciamo campagne di sensibilizzazione, orientate a una migrazione “in sicurezza”.

Intendiamo fornire informazioni di base a chi vuole migrare: ad esempio, quando si arriva in un paese, non è bene dare il proprio passaporto a qualcuno o, quando si firma un contratto, occorre essere sicuri di quello che c’è scritto. Cerchiamo di offrire un’introduzione di base alla lingua, perché per le migranti può essere molto difficile. Spesso non capiscono quello che stanno firmando. Talvolta riusciamo a tradurre i contratti nella loro lingua. Nei paesi di destinazione cerchiamo di connetterle con qualche organizzazione di base o rete, magari cattolica, che possa aiutarle al loro arrivo.

Ma non è facile: per molte di loro non abbiamo informazioni, possiamo averle forse per il 20%».

Che lavoro fate con le vittime?

«Le sopravvissute, che non sono più vittime, le supportiamo in modo da fare loro rielaborare il trauma, poi le accompagniamo cercando di integrarle nella società o nella comunità. Non è facile, ma le seguiamo almeno finché non siano completamente recuperate.

Ci sono molti modi: con interventi psicosociali, aiutandole ad avere una vita sostenibile, facendo loro formazione, e aiutandole nel recupero. Abbiamo casi di successo e altri di fallimento. Cerchiamo di integrarle e renderle indipendenti, ma non sempre ci riusciamo.

Qualche partner ci aiuta a lavorare con i giovani, per metterli in guardia, sensibilizzarli, ovvero fare prevenzione con loro.

Se una sopravvissuta vuole tornare al suo paese, noi collaboriamo con agenzie internazionali, o con il governo, per il rimpatrio. Ma prima ci accertiamo che chi torna nel proprio paese lo faccia in condizioni di sicurezza. Questo cerchiamo di farlo anche attraverso le nostre reti».

Nel 2019 avete realizzato l’assemblea generale dei primi dieci anni di Talitha Kum. Che cosa avete deciso?

«Sono state definite tre priorità sulle quali focalizzarci per rafforzarci nel periodo 2020-25: educazione e prevenzione, collaborazione con le sopravvissute e advocacy (campagne d’influenza rivolte all’opinione pubblica, ndr). Inoltre si sono definiti come prioritari i continenti Africa e Asia.

Stiamo operando per integrare e rinforzare la nostra comunicazione, per migliorare la prevenzione, e siamo forti nella formazione. Da tre anni, facciamo una formazione a 33 dei nostri leader, sui programmi di Talitha Kum. Facciamo pure formazione a livello locale, e più comunicazione, perché questa può aiutare per la sopravvivenza della vittima. Usiamo le piattaforme social media.

Inoltre, abbiamo iniziato ad avvalerci dell’aiuto di giovani, che chiamiamo “giovani ambasciatori”.

È un programma nato inizialmente in Asia. Si tratta di un gruppo di giovani, ai quali facciamo dei training, in modo che poi ci aiutino nella formazione e sensibilizzazione tra pari. Sono attivi nelle campagne di comunicazione, in particolare attraverso i social. Siamo al secondo anno, con altre 30 persone in differenti continenti. In Africa abbiamo iniziato in Kenya e Sud Sudan, e in Medio Oriente in Giordania. È un’attività che stiamo cercando di far crescere.

Produciamo poi degli strumenti per i nostri collaboratori nelle reti, documenti per fare advocay sulle questioni legate alle migrazioni, sull’economia, perché è questo uno dei fattori che fa aumentare il traffico, ovvero il neoliberismo, e anche sulla violenza di genere».

Cos’è la vostra «call to action»?

«Nel novembre 2021, nel settore dell’advocacy, abbiamo realizzato una “call to action”: è un documento utile per guidarci, ma anche da fornire ai nostri partner affinché siano più coscienti di cosa sta succedendo, e su cosa vogliamo lavorare e in che modo. Come ad esempio l’empowerment delle donne e delle ragazze, lo studio dei percorsi di migrazione, ecc. Il tutto per essere più efficienti».

Nell’ultimo rapporto, uscito a giugno 2022, ripotate che il 24% delle reti collaborano con altre religioni.

«Ci sono alcune reti interreligiose, stiamo cercando di collaborare con gruppi di base di altre fedi, in Asia, Medio Oriente, per crescere ancora di più sul nostro fare rete».

Marco Bello

Rilanciare la rete a 13 anni dalla sua creazione

Rafforzare e comunicare

Nel 2019, a dieci anni dalla sua fondazione, un’assemblea generale della rete traccia un bilancio del trascorso e delinea le priorità future. Da allora le forze di Talitha Kum si impegnano per consolidare il proprio operato e migliorarne l’impatto nella lotta contro la tratta.

Talitha Kum è stata fondata nel 2009 per massimizzare le risorse a disposizione delle suore che operano nella lotta contro la tratta di persone. Fin dall’inizio, Talitha Kum International è stata particolarmente attiva nel promuovere il lavoro in rete, la formazione e la comunicazione tra le religiose, collaboratori e amici che si impegnano a prevenire la tratta e a sostenere le vittime, le sopravvissute e le persone a rischio. Nel 2019, durante l’ultima assemblea generale, Talitha Kum ha stabilito nuove priorità interne per far crescere e rafforzare la rete e migliorare il suo impatto per il periodo 2020-2025. Queste priorità sono: educazione e prevenzione, la collaborazione delle sopravvissute e l’advocacy, con aree prioritarie in Africa e Asia.

Rafforzare le reti

Nel 2021 ci siamo impegnate nel promuovere la cooperazione tra le congregazioni religiose – rafforzando le reti di Talitha Kum in connessione con le Conferenze nazionali dei superiori maggiori e le organizzazioni religiose – e nell’implementare la politica della Uisg di protezione dei bambini e delle persone vulnerabili. Questo ha portato alla creazione di nuove reti di Talitha Kum, all’arrivo di nuovi membri e collaboratori e al rafforzamento delle azioni di assistenza e protezione delle vittime e dei sopravvissuti della tratta a livello locale e regionale.

La formazione

Nel corso del 2021, Talitha Kum International ha continuato a offrire corsi, workshop e seminari per lo sviluppo delle capacità.

Alcuni esempi sono elencati di seguito.

- Trentasei membri di Talitha Kum hanno ricevuto una qualifica di leadership attraverso la seconda edizione del nostro corso per leader, coordinato da Talitha Kum, dalla Pontificia università Antonianum e dal Tangaza university college (Nairobi, Kenya).

- La formazione dei formatori di Talitha Kum ha incluso il tutoraggio di nove sorelle in Asia e tre in Africa.

- Il corso base di Talitha Kum, dedicato allo sviluppo professionale di coloro che vogliono impegnarsi nella lotta alla tratta e accompagnare i sopravvissuti nel loro reinserimento sociale, ha avuto i seguenti momenti salienti:

- In Asia, il corso online è stato offerto a 82 religiose in cinque paesi (Bangladesh, Pakistan, Taiwan, Vietnam e Cambogia);

- In Africa, sono state raggiunte in presenza 116 religiose in otto paesi (Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Kenya, Tanzania, Malawi, Sudafrica e Botswana), mentre 16 coordinatrici di Talitha Kum, tra cui nuovi religiosi, hanno richiesto un supporto online per implementare la rete in quattro paesi (Marocco, Tunisia, Mauritania e Algeria).

La comunicazione

La comunicazione è un elemento fondamentale della rete, uno strumento strategico per sensibilizzare e fare emergere il crimine nascosto della tratta di persone attraverso il lavoro delle sorelle di Talitha Kum alla base.

Nel 2021, Talitha Kum ha ampliato la raccolta dei dati dei membri della rete: il 94,5% delle reti li ha aggiornati nel 2021. La raccolta dei dati ci permette di rendere visibili i nostri sforzi, massimizzando la comunicazione e lo scambio di informazioni e buone pratiche. Talitha Kum International ha implementato un piano di comunicazione strategica per facilitare gli scambi interni della rete a diversi livelli. Abbiamo anche progettato un piano di comunicazione esterna per sistematizzare l’uso di diversi canali di social media. Quest’anno abbiamo anche realizzato un nuovo progetto di comunicazione: Journeys of liberation (Percorsi di liberazione) nel quale vengono condivise testimonianze di suore impe- gnate contro la tratta e di sopravvissute alla tratta in diversi contesti e regioni.

Talitha Kum ha anche promosso e sostenuto campagne internazionali contro la tratta. La principale è la Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone: l’8 febbraio 2021, la Giornata si è svolta per la prima volta online e il tema proposto è stato «Un’economia

senza tratta». Nel 2022 si è svolta una maratona di preghiera che ha interessato tutti i continenti ed è durata l’intera giornata. Un’altra data importante è il 30 luglio, la Giornata internazionale delle Nazioni Unite contro la tratta di persone, che abbiamo celebrato attraverso l’organizzazione di una campagna online con il titolo #CareAgainstTrafficking.

L’advocacy

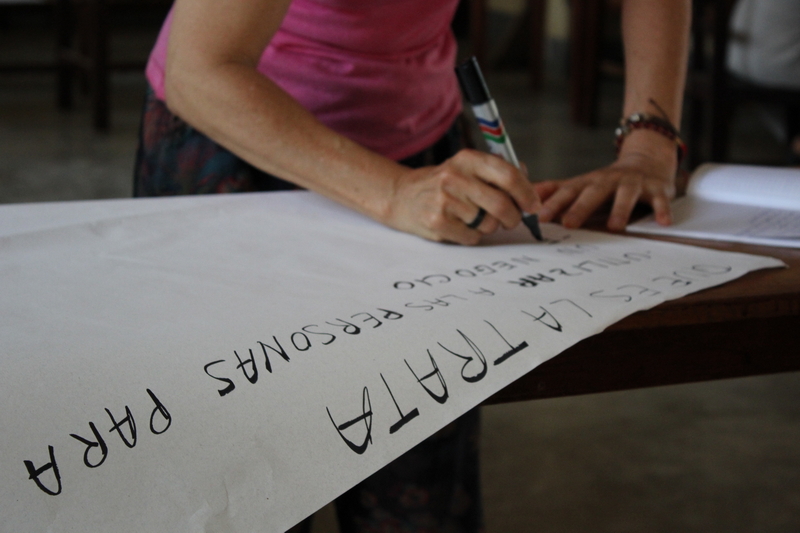

Il 25 novembre 2021, il Comitato di coordinamento internazionale delle suore di Talitha Kum ha presentato la «Call to Action» (si veda articolo pag. 47) durante l’evento di lancio tenutosi a Roma al quale hanno partecipato il segretario di stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, ambasciatori presso la Santa Sede e diversi partner che da tempo accompagnano il lavoro della rete.

La Call to Action di Talitha Kum è il primo documento di advocacy ratificato e approvato dal consiglio esecutivo dell’Unione internazionale dei superiori generali.

Questa Call to Action si rivolge agli attori della governance globale, compresi gli stati, le organizzazioni internazionali, gli attori non governativi come i gruppi della società civile, le organizzazioni del settore privato e le istituzioni accademiche, e a tutti coloro che hanno un ruolo da svolgere nell’instancabile sforzo di sradicare la tratta di persone e lo sfruttamento. Il documento si rivolge anche alle suore, alla Chiesa cattolica, ai leader di altre tradizioni religiose o spirituali, ai non credenti, ai collaboratori, agli amici e a tutte le persone di buona volontà che condividono la nostra visione di un mondo libero dalla tratta di persone e dallo sfruttamento. Un altro documento importante nell’ambito dell’advocacy è stato il «pacchetto di Talitha Kum 3 per lo studio, la preghiera e l’azione: donne e tratta di esseri umani», che rientra nella prima priorità individuata all’Assemblea generale di Talitha Kum del 2019. Questo documento continua ad approfondire e denunciare le cause della tratta di esseri umani.

Coinvolgere le sopravvissute

Nel corso del 2021, abbiamo assistito a un aumento del coinvolgimento delle sopravvissute nelle attività e nella vita di Talitha Kum: 24 reti di Talitha Kum (44%) hanno dichiarato di collaborare con i sopravvissuti (sei reti in più nel 2021). Le sopravvissute sono particolarmente impegnate nelle attività di prevenzione e nella realizzazione di progetti di empowerment per le vittime e i sopravvissuti. Nel settembre 2021, Talitha Kum International ha accolto nel suo team di Roma una sopravvissuta e giovane ambasciatrice anti tratta.

rete Talitha Kum

Le principali aree di azione

La cura e la giustizia

La lotta alla tratta si sviluppa secondo diverse direttrici. La prevenzione è fondamentale, ma poi c’è la cura delle vittime,

e l’appoggio alle stesse per un accesso alla giustizia. Tutto sempre in un lavoro di collegamento tra i molti attori radicati sul territorio.

Le reti hanno realizzato programmi educativi e formativi a medio e lungo termine nelle scuole e nelle comunità locali e hanno accompagnato e sostenuto, in modi diversi, gruppi considerati a rischio di tratta, ad esempio le donne delle comunità rurali in Asia, le donne in contesti di prostituzione in America Latina, i giovani migranti in Africa e le famiglie nelle zone di conflitto in Medio Oriente. Nel contesto delle restrizioni imposte dal Covid-19, le reti hanno adattato nuove strategie di prevenzione, soprattutto attraverso l’uso della tecnologia (ad esempio, consulenza online per i lavoratori migranti e implementazione della linea telefonica diretta per la segnalazione dei casi). Le attività di prevenzione sono state caratterizzate dall’uso dei media tradizionali (soprattutto la radio), dei social media per la promozione di varie campagne di sensibilizzazione e informazione, e dalla creazione di materiali digitali per la prevenzione online. I principali beneficiari in questo ambito sono le comunità ecclesiali, la vita consacrata, i migranti per lavoro, le famiglie in aree di conflitto, le donne, gli studenti e i giovani.

L’aumento del numero di persone beneficiate nell’area della prevenzione è notevole. Sono stati raggiunti 258.549 individui, il 47% in più rispetto al 2020. Questo dato corrisponde probabilmente all’aumento dell’uso dell’internet e delle tecnologie durante il lockdown, permettendo alle reti di raggiungere nuovi spazi per la prevenzione e la formazione.

Come operano le reti

Le reti di Talitha Kum coordinano attività di prevenzione a livello locale e internazionale. Ciascuna rete nazionale o regionale adatta il suo approccio al contesto locale, ma tutte si concentrano su tre aree principali: la sensibilizzazione, la formazione e le campagne di informazione. Queste iniziative sensibilizzano il pubblico sulla realtà della tratta, condividendo informazioni e buone pratiche. Contribuiscono a dare maggiori strumenti ai leader delle comunità, il cui ruolo è fondamentale per identificare possibili casi di tratta. Inoltre favoriscono la formazione di reti, che rinforzano la consapevolezza e motivano l’azione e il lavoro di prevenzione con gruppi a rischio. Fanno parte di queste iniziative le attività di sensibilizzazione mirate a gruppi specifici, come coloro che vivono situazioni di vulnerabilità al fine di identificare potenziali vittime di tratta, fornendo ai singoli gli strumenti e le informazioni necessari per proteggersi.

Il sostegno ai sopravvissuti, alle loro famiglie e comunità ha l’obiettivo è impedire che le vittime, una volta messe in salvo o liberate, cadano nella disperazione, si sentano in colpa o indifese.

I sopravvissuti vengono accompagnati durante l’intero percorso di cura e vengono aiutati a prendere decisioni salutari per vivere con dignità e acquisire autonomia per la realizzazione della propria vita.

Per prevenire la tratta di persone, Talitha Kum individua quei sistemi politici, culturali ed economici che consentono lo sviluppo della tratta e si impegna per dei cambiamenti efficaci e sostenibili. La rete chiede politiche e leggi che prevengano queste attività criminali, aiutino i sopravvissuti e favoriscano processi penali contro i trafficanti. Inoltre, insieme ai nostri collaboratori, continuiamo a impegnarci affinché queste leggi vengano emanate e messe in pratica a livello locale e nazionale.

Talitha Kum è convinta che una società libera dalla tratta di persone e da ogni forma di sfruttamento è possibile. Promuovere azioni che trasformano idee e comportamenti, è fondamentale per raggiungere questo obiettivo.

Cura delle vittime

Le reti hanno fornito sostegno materiale ed economico a vittime e sopravvissute, principalmente attraverso strutture di accoglienza. Hanno accompagnato nel sostegno psicosociale e materiale sopravvissute alla tratta di persone fino al loro ritorno nel paese d’origine, hanno offerto cure mediche, corsi di studio, sostegno spirituale e psicologico e assistenza legale e burocratica alle vittime.

Inoltre, hanno realizzato diversi programmi di formazione tecnica per il reinserimento sociale e professionale delle sopravvissute alla tratta e hanno svolto azioni di advocacy collaborando con le istituzioni governative e intergovernative per garantire i diritti dei lavoratori migranti, delle donne, delle ragazze e dei ragazzi.

Le vittime, le sopravvissute e le persone a rischio accompagnate da Talitha Kum nel 2021 sono state 13.404, registrando una diminuzione del 18% rispetto all’anno precedente. Questo dato potrebbe essere legato alle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19, che ha influito sul sistema delle case di accoglienza in molte parti del mondo. Un’altra possibile spiegazione è legata all’aumento dei servizi forniti a sopravvissuti e vittime per l’accesso alla giustizia.

Accesso alla giustizia

Le principali attività nel settore della giustizia comprendono l’accompagnamento delle vittime nel denunciare. Alcune reti hanno fornito strumenti per la segnalazione di casi di tratta o sfruttamento lavorativo (linea telefonica e consulenza online). Le reti hanno segnalato alle autorità competenti casi di violenza, sfruttamento o potenziali casi di tratta, individuati nelle scuole e tra i lavoratori migranti.

Un’altra azione importante in questo ambito è stata il sostegno alle vittime durante il processo giudiziario fino al risarcimento dei danni.

Il numero di persone che nel 2021 hanno beneficiato del supporto delle reti per l’accesso alla giustizia è stato di 6.589, ovvero l’82% in più rispetto al 2020. La crescita dei servizi forniti dalle reti di Talitha Kum per l’accesso alla giustizia è in costante aumento dal 2019. Questo può derivare da una maggior capacità delle reti di Talitha Kum di differenziare la raccolta dei dati relativi ai servizi forniti a sopravvissuti e vittime o la reale crescita della loro capacità nell’accompagnare le vittime e i sopravvissuti ad accedere alla giustizia.

rete Talitha Kum

L’appello ai governanti (ma non solo)

Chiamata all’azione

Il 25 novembre del 2021 Talitha Kum decide di lanciare un appello, una chiamata a tutte e tutti alla responsabilità e all’impegno. Perché occorre unire le forze per farla finita con il traffico di persone. Per passare dall’economia della tratta all’economia della cura.

La Call to action (chiamata all’azione) di Talitha Kum è rivolta alle suore, alla Chiesa cattolica, ai leader di altre tradizioni religiose o spirituali, ai non credenti, ai collaboratori, agli amici e a tutte le persone di buona volontà che condividono la nostra visione di un mondo libero dalla tratta di persone e dallo sfruttamento. In particolare, questa chiamata all’azione vuole raggiungere i protagonisti della governance globale, compresi gli stati, le organizzazioni internazionali, i protagonisti non statali come i gruppi della società civile, le organizzazioni del settore privato e le istituzioni accademiche, e tutti coloro che hanno un compito da svolgere nello sforzo instancabile verso l’eliminazione della tratta di persone e dello sfruttamento.

Attingendo alle intuizioni delle reti e dei membri di Talitha Kum che lavorano sul campo come anche alla dichiarazione del 27 settembre 2019 che segna il decimo anniversario di Talitha Kum, questa chiamata all’azione è modellata intorno a quattro obiettivi principali: curare le vittime della tratta e dello sfruttamento umano e le persone a rischio; guarire le ferite fisiche, psicosociali e spirituali; empower (rafforzare, dare consapevolezza, ndr) le vittime e i sopravvissuti, così come le persone a rischio, amplificando le loro voci; rigenerare la dignità umana promuovendo l’accesso alla giustizia.

Al fine di raggiungere questi obiettivi, Talitha Kum desidera invitare le parti interessate a unire le forze nelle seguenti aree di impegno, che hanno un impatto particolare a livello di individui, comunità e sistemi.

Giustizia e assistenza

Garantire l’accesso alla giustizia e all’assistenza psicosociale e sanitaria a lungo termine, sostenuta dallo stato, nonché a permessi di lavoro e di soggiorno per le vittime nei paesi di destinazione.

«Le vittime sono le prime a dover essere riabilitate e reintegrate nella società». «Tutta la società è chiamata a crescere in questa consapevolezza, soprattutto per quanto riguarda la legislazione nazionale e internazionale, al fine di poter garantire che i trafficanti siano assicurati alla giustizia e i loro guadagni ingiusti reindirizzati per la riabilitazione delle vittime», papa Francesco.

Inoltre, ci ricorda suor Gabriella Bottani: «Essere riconosciuti come vittime è un lavoro duro. Quando si assistono le vittime nell’affrontare le procedure legali burocratiche, le suore si trovano di solito di fronte alla fatica di dimostrare che le persone trafficate non sono colpevoli di reati, come la violazione delle leggi sull’immigrazione, sul lavoro, sulla famiglia o altre disposizioni del codice penale. Inoltre, le vittime di solito devono dimostrare che, in quanto vittime di tratta, non hanno acconsentito al loro sfruttamento, cosa che spesso può essere impegnativa». Talitha Kum crede che le vittime debbano essere trattate con compassione, oltre che con pieno rispetto e riconoscimento della loro dignità.

A tal fine, la rete si rivolge in particolare agli attori della governance mondiale per: la fornitura di servizi legali supportati dallo stato alle vittime della tratta, con misure appropriate per garantire la loro sicurezza e quella di chi le assiste; l’applicazione della clausola di non punibilità alle vittime presunte e di fatto per i reati commessi come conseguenza o nel corso della tratta; l’accesso a un’assistenza psicosociale e sanitaria efficace, a lungo termine, sostenuta dallo stato, come anche permessi e opportunità di residenza e di lavoro, fondamentali per le vittime per riacquistare autostima e fiducia evitando così una nuova vittimizzazione; strategie investigative e processuali incentrate sul trafficante, anche in ambienti difficili come il web e i social media; la promozione di forme ben calibrate di giustizia procedurale, riparativa e di transizione che garantiscano il processo di guarigione delle vittime e dei sopravvissuti.

L’empowering di donne e bambine, così come delle loro famiglie e comunità

Talitha Kum è determinata a contrastare il divario di potere tra uomini e donne in tutti i settori – economico, sociale, familiare, politico, culturale e religioso – come fattore chiave che contribuisce all’oggettivazione e denigrazione delle donne e alla conseguente cultura della violenza, di cui un’espressione atroce è la tratta di persone per lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento lavorativo e altre forme di sfruttamento.

A tal fine Talitha Kum si rivolge in particolare agli attori della governance mondiale per migliorare la consapevolezza e promuovere azioni per eliminare gli squilibri di potere di genere, tenendo conto delle intersezioni tra il genere e altre categorie sociali come l’origine etnica, lo status sociale e la disabilità, e gli effetti cumulativi prodotti da molteplici forme di discriminazione. Garantire la parità di accesso a un’istruzione di qualità, alla formazione professionale e alle opportunità di lavoro per le ragazze e le donne, in particolare per le sopravvissute alla tratta di persone e per quelle a rischio di essere trafficate. Infine, garantire pari diritti al lavoro per le donne, in particolare in settori a predominanza femminile e più inclini allo sfruttamento, come il lavoro domestico e di cura, l’agricoltura, la lavorazione e il confezionamento degli alimenti, il turismo e l’ospitalità.

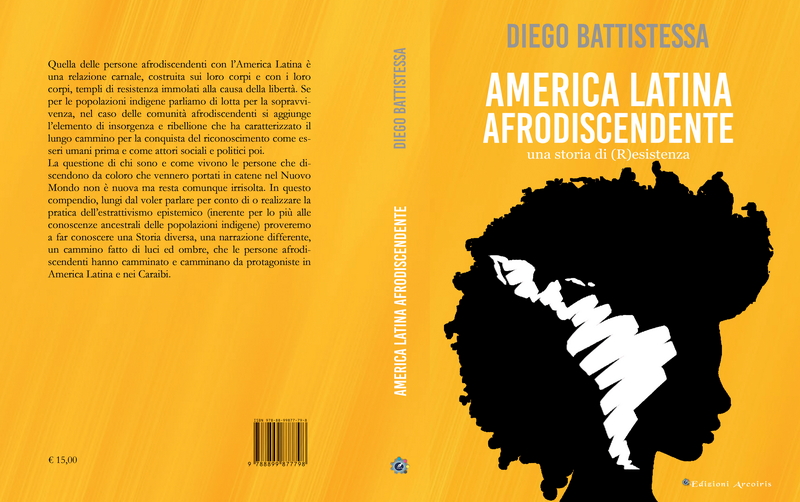

Sostenere percorsi di migrazione sicuri e legali

Talitha Kum riconosce che i percorsi di migrazione legale si sono ridotti a livello globale, anche nei casi di migrazione forzata, riducendo la possibilità di viaggiare attraverso canali sicuri. Agli individui che fuggono da conflitti prolungati, povertà, instabilità, disastri, mancanza di opportunità socioeconomiche, violazioni dei diritti umani e da altre situazioni, viene sempre più impedito lo spostamento al di fuori del proprio paese per accedere a opportunità di sicurezza e sviluppo umano. Questo approccio – spesso accompagnato da una retorica politica che fomenta l’odio, il razzismo e la xenofobia – ostacola la sicurezza, la dignità, i diritti umani e le libertà fondamentali di migranti, richiedenti asilo e rifugia- ti, comprese le vittime della tratta di persone e altri gruppi vulnerabili.

Per promuovere percorsi migratori efficaci e legali, Talitha Kum si rivolge in particolare agli attori della governance mondiale per: l’individua-

zione precoce delle situazioni di sfruttamento subite dai migranti, compresi i richiedenti asilo, i rifugiati e gli sfollati; la promozione di attività di sensibilizzazione rivolte a presentare i rischi di abuso, violenza e sfruttamento lungo i percorsi migratori e nei paesi di destinazione; la creazione di percorsi migratori sicuri e legali, con particolare attenzione alle donne e alle bambine, anche in situazioni di migrazione forzata; l’assunzione e il trattamento equo dei lavoratori migranti nel mercato del lavoro, indipendentemen- te dal loro status giuridico, con particolare attenzione alle donne e alle ragazze.

Così facendo, Talitha Kum sostiene l’invito di papa Francesco ad accogliere, proteggere, promuovere e integrare migranti, rifugiati e sfollati, per evitare che cadano nelle mani dei trafficanti di esseri umani.

Promuovere un’economia della cura e della solidarietà

Talitha Kum aderisce al messaggio di papa Francesco per la 7° Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone (8 febbraio 2021): «Un’economia senza tratta è un’economia di cura. La cura può essere intesa come prendersi cura delle persone e della natura, offrendo prodotti e servizi per la crescita del bene comune. Un’economia che ha cura del lavoro, creando opportunità di impiego che non sfruttano il lavoratore per condizioni di lavoro degradanti e orari estenuanti».

Così facendo, Talitha Kum riconosce che le crescenti disparità socioeconomiche forniscono un terreno fertile per il fiorire della tratta di persone, e si impegna per una trasformazione, sistemica e a lungo termine, da un’economia della tratta a un’economia della cura e della solidarietà. Quest’ultima deve anche favorire uno sviluppo sostenibile e integrale, alla luce della crisi ambientale che colpisce la nostra casa comune, la Terra.

Pertanto, la rete si rivolge in particolare ai governanti mondiali per: modelli di business e di consumo etici e responsabili che siano basati su catene globali del valore non legate alla tratta di persone e allo sfruttamento e che promuovano la dignità umana e la sostenibilità ambientale, comprese iniziative volte a contrastare il cambiamento climatico; l’integrazione e l’inclusione socioeconomica dei sopravvissuti alla tratta di persone e degli individui a rischio.

rete Talitha Kum

I numeri della rete

Nonostante le sfide della pandemia di Covid-19, nel 2021 le reti di Talitha Kum sono cresciute, mostrando maggiore capacità di coordinamento a diversi livelli.

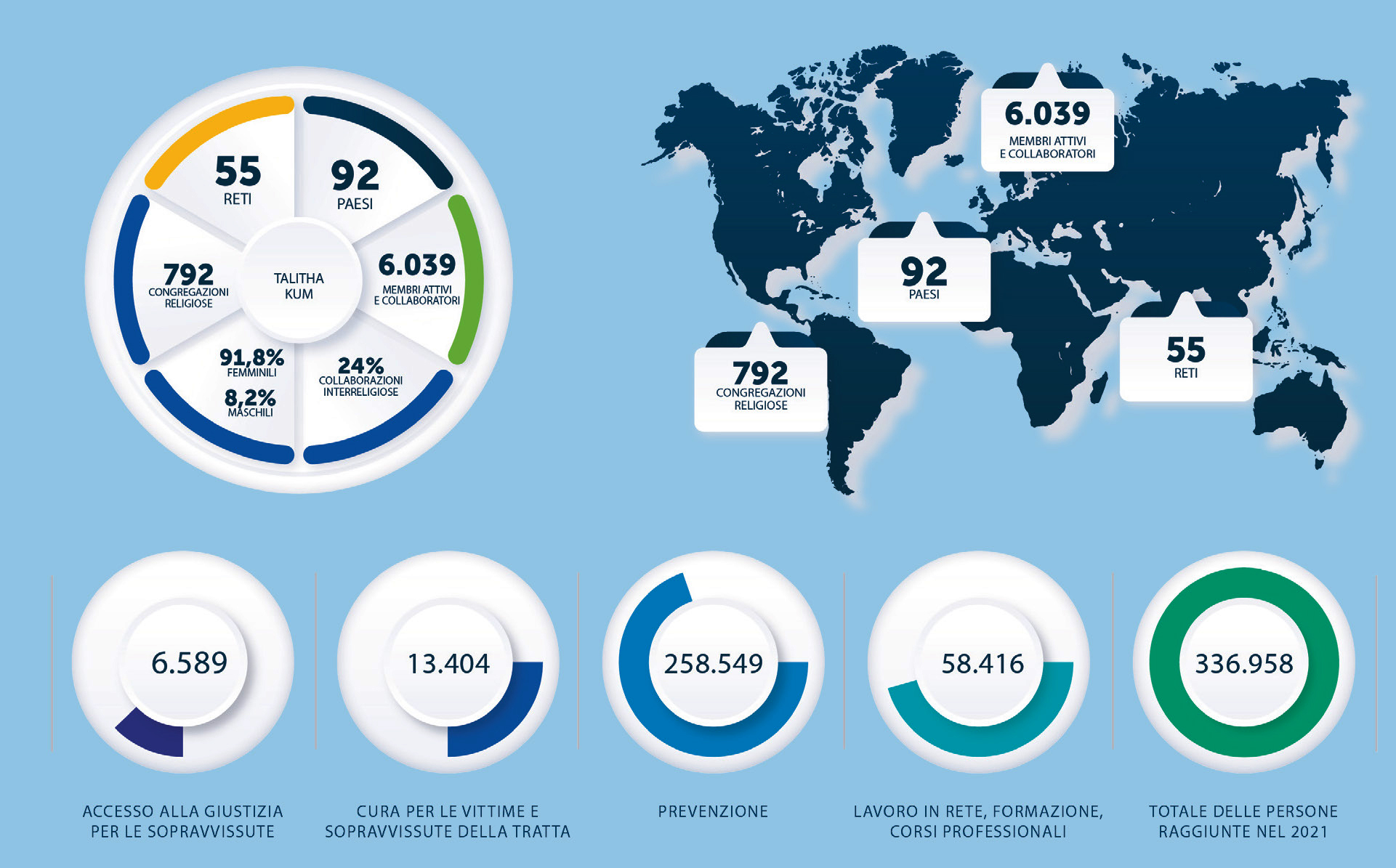

Nel 2021 Talitha Kum era presente in 92 paesi, organizzata in 55 reti nazionali, 9 comitati di coordinamento regionali e 3 continentali, sostenendo attivamente vittime, sopravvissuti e persone a rischio. Nell’anno sono state create cinque nuove reti: in Africa (Zambia), in

America Latina (Ecuador), in Asia (Bangladesh e Vietnam) e in Medio Oriente – collegato all’Africa – (Egitto). Il numero di paesi in cui

Talitha Kum è presente è aumentato di tre unità rispetto al 2020.

Il numero assoluto di suddivisioni (sotto reti) delle reti nazionali riportato nel 2021 è aumentato del 15% rispetto all’anno precedente. Dal 2019, il numero di suddivisioni è stato stabile e costante, questo dato dimostra la capacità delle reti Talitha Kum di creare suddivisioni e gruppi di lavoro decentrati.

Il 2021 mostra una crescita del numero totale di membri e collaboratori, confermando la tendenza dell’anno precedente. Con un aumento del 72% rispetto al 2020, le reti Talitha Kum dimostrano la loro capacità di coinvolgere personale volontario e collaboratori laici. Il volontariato è una caratteristica fondamentale delle reti Talitha Kum e rappresenta il 94% dei collaboratori.

Un altro dato importante di crescita riguarda il coinvolgimento dei sopravvissuti e delle loro famiglie nelle azioni.

Nel 2021, 24 reti hanno segnalato la partecipazione di sopravvissuti nelle diverse azioni, evidenziando una crescita del 7% rispetto ai numeri del 2020. Questo dato conferma l’impegno delle reti nell’implementare le priorità comuni identificate dall’Assemblea del 2019. I sopravvissuti si sono coinvolti in particolare nelle attività di prevenzione e assistenza alle vittime.

La partecipazione e il coinvolgimento delle congregazioni religiose all’interno delle reti Talitha Kum nel 2021 sono diminuiti del 5%. Questo processo è iniziato nel 2020, come possibile conseguenza dell’impatto della pandemia del Covid-19. Il tasso di congregazioni religiose maschili coinvolte in Talitha Kum rispetto al 2020 mostra la riduzione di un punto percentuale, rappresentando nel 2021 l’8% del totale delle congregazioni religiose coinvolte.

Nel 2021 sono state inoltre raccolte informazioni per mappare la capacità di collaborazione interreligiosa delle reti di Talitha Kum. Tredici reti, pari al 24% del totale, hanno dichiarato di aver avuto collaborazione interreligiosa, in particolare in Asia e in Africa.

rete Talitha Kum

Camminare per la dignità

Talitha Kum ha lanciato la «IX giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone» con tema «Camminare per la dignità». Un invito a camminare con le popolazioni migranti, come pellegrine e pellegrini della dignità umana.

L’8 febbraio 2023 si terrà un «Pellegrinaggio online», una maratona di preghiera sul web alla quale parteciperanno tutte le reti antitratta del mondo, diverse organizzazioni e partner. Uno spazio mondiale per pregare insieme contro la tratta e riflettere su questo fenomeno.

Per saperne di più:

Hanno firmato il dossier:

Talitha kum

Diversi testi di questo dossier sono tratti dall’ultimo rapporto di Talitha Kum, presentato a giugno 2022 e riferito a dati e attività del 2021.

Marco Bello

Giornalista redazione MC che ha curato il dossier

Archivio MC sulla tratta:

Si ringraziano:

Anna Pozzi, Stefano dal Pozzolo e sr Mayra Cuellar per le foto fornite per questo dossier.