Zarco riposa sulla Luna

Manuel Antonio Zarco era un «cacique» degli Emberá, uno dei sette popoli indigeni di Panama. Negli anni Sessanta la sua strada s’incrociò con quella degli astronauti della Nasa che si preparavano a sbarcare sulla Luna. Zarco è scomparso nel 2010, ma la sua storia – incredibile e poco conosciuta – è sopravvissuta.

Nella conquista umana dello spazio, l’esplorazione della Luna è una tappa fondamentale che passa dal programma statunitense Apollo 11 del 1969 fino ad Artemis, attualmente in corso.

Apollo fu il famoso programma spaziale dell’Ente nazionale per le attività spaziali e aeronautiche, più conosciuto per la sua sigla inglese Nasa. Il programma fu messo in opera dagli Stati Uniti negli anni Sessanta per vincere la corsa allo spazio contro l’Unione Sovietica, all’epoca della Guerra fredda. Quel programma fu la continuazione di Mercury, le missioni che vennero lanciate dalla Nasa per identificare la zona della Luna più idonea per un possibile atterraggio di una capsula con equipaggio a bordo: allunaggio che avvenne il 20 luglio 1969 e che consegnò alla storia la frase «Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande passo per l’umanità» .

Artemis è invece il nome scelto per la nuova sfida della Nasa che promette di riportare sulla Luna gli esseri umani nel 2024. Un progetto che ha già fatto il primo passo a fine 2022 con la missione spaziale Artemis 1, partita con il lancio del 16 novembre dal Kennedy space center (Merritt Island, Florida) e conclusa l’11 dicembre con l’ammaraggio della navicella Orion nell’Oceano Pacifico, al largo della costa settentrionale del Messico.

Artemis 1 ha fatto ben sperare e ha battuto molti record: il veicolo spaziale senza equipaggio ha, infatti, realizzato un viaggio di 25 giorni percorrendo 2.254 milioni di chilometri attorno alla luna. Orion ha sorvolato per due volte la superficie lunare arrivando ad una distanza di soli 130 km dalla stessa. Nel suo punto più lontano dalla Terra, la navicella si è trovata a quasi 435mila chilometri di distanza, circa mille volte superiore alla lunghezza dell’orbita che percorre la Stazione spaziale internazionale attorno al nostro pianeta.

Una sfida lunga più di 60 anni, quella della conquista della Luna, che ha visto successi e fallimenti, momenti di grandezza e di profondo sconforto e che probabilmente ci riserverà ancora molte sorprese.

Se la storia dei programmi spaziali è generalmente nota, c’è però una storia dentro la storia che pochi conoscono e che lega la missione Apollo 11 alle popolazioni indigene dell’America Latina.

Un cacique come istruttore

Negli archivi della Nasa si trova il nome di un cacique (capo), un indigeno panamense leggendario per il suo popolo, legato a doppio filo ai nomi degli astronauti Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins. Si tratta del jaibaná (guida spirituale) del popolo indigeno Emberá, Manuel Antonio Zarco.

Per conoscere la sua storia dobbiamo viaggiare fino a Panama e entrare nella selva del paese centroamericano, il Darién. Il nostro nacque nel 1914 a Rio Chico (Darién panamense) all’interno di una comunità del popolo indigeno Emberá. Gli Emberá sono uno dei sette popoli indigeni della Repubblica di Panama (insieme agli Ngäbe, i Buglé, i Guna o Dule, i Wounaan, i Bri bri e i Naso Tjërdie – vedere riquadro a pag. 24, ndr) e sono come gli altri sei, custodi di una connessione ancestrale con gli elementi della natura, una conoscenza profonda che permette loro di vivere in armonia con l’ambiente selvaggio e, all’apparenza, ostile nel quale sono immersi.

La zona nella quale Manuel Antonio trascorse i primi anni di vita è ancora oggi impervia, coperta di selva e piena di insidie. In quel contesto l’adolescente Zarco apprese i segreti della caccia, della pesca, delle piante medicinali e della comunicazione con la Madre Terra.

La destrezza con arco e freccia, la sua profonda conoscenza di flora e fauna e il suo carisma, lo fecero diventare presto un punto di riferimento per tutta la comunità, che iniziò a trattarlo con rispetto vedendo in lui una guida.

Intorno al 1940, Zarco, già maturo e sperimentato con i suoi 26 anni, decise di trasferirsi con la sua famiglia a Gamboa, zona del Canale di Panama nella quale il lago artificiale Gatún si unisce al fiume Chagres. La sua idea era quella di ampliare le frontiere della sua comunità, trovando nuove aree nelle quali vivere e prosperare.

Storia del Canale e dell’enclave Usa

A quell’epoca era già operativo il Canale di Panama, colossale opera ingegneristica che taglia in due l’istmo di Panama consentendo il traffico marittimo di navi di grosse dimensioni (oggi conosciute come Panamax).

Il canale collega l’Oceano Atlantico con l’Oceano Pacifico arrivando a una lunghezza totale di 81,1 km, una profondità massima di 12 m e una larghezza che varia dai 240-300 m del lago Gatún e ai 90-150 m nel tratto del taglio della Culebra. Quello che è considerato una delle meraviglie del mondo moderno fu inaugurato al traffico marittimo il 15 di agosto del 1914.

All’epoca dell’arrivo di Manuel Antonio Zarco nell’area, il Canale era, dunque, già operativo da più di 20 anni. La zona del Canale divideva di fatto il paese centroamericano in due: in una fascia di territorio larga 16 km che costeggiava il Canale sui due lati, vivevano migliaia di statunitensi con le loro famiglie, in una vera e propria enclave Usa che funzionava con leggi e regole autonome. Un territorio al quale i panamensi non avevano accesso (se non con permessi speciali) e nel quale il tenore di vita era molto più alto che nel resto del Paese. Questa situazione derivava dalla firma del trattato Hay-Bunau Varilla del 18 novembre 1903 che di fatto cedeva una parte del territorio di Panama agli Stati Uniti per la realizzazione dei lavori prima e della manutenzione e gestione del Canale poi.

A difesa dei loro interessi gli statunitensi avevano dispiegato un contingente militare e la United States air force aveva stabilito una base aerea ad Albrook, nella zona del Canale.

Una scuola molto speciale

Nella base aerea era presente anche la Tropical survival school (Scuola di sopravvivenza tropicale) che era stata trasferita lì dalla California. Alla guida della scuola era stato scelto H. Morgan Smith, antropologo che ben conosceva Panama e che aveva già collaborato per i suoi studi con Manuel Antonio Zarco negli anni Cinquanta.

Smith era stato diretto testimone delle capacità di adattamento di Zarco alla vita in foresta. Così gli chiese di diventare istruttore di tecniche di sopravvivenza nella selva per i soldati dell’esercito statunitense. In questo modo, Zarco cominciò a lavorare nella base aerea di Albrook in un momento particolarmente teso per le relazioni tra Usa e Panama.

Nel 1958, infatti, tra i panamensi stava emergendo un sentimento di rivalsa nei confronti dei privilegi di cui godevano da cinquant’anni i loro connazionali residenti nella zona del Canale, chiamati zonians perché isolati dal resto della popolazione e protetti dagli Usa.

In quell’anno ebbe luogo la dimostrazione chiamata Operación soberania (Operazione sovranità), durante la quale un gruppo di studenti universitari piantarono 75 bandiere panamensi nella zona del Canale. Il motto era el que siembra banderas, cosecha soberanía (chi semina bandiere, raccoglie sovranità).

L’anno successivo gli stessi studenti organizzarono quella che venne chiamata «Marcia patriottica», invitando i cittadini panamensi a entrare in modo pacifico nell’area sotto giurisdizione Usa. Il governatore della zona del Canale, che all’epoca era William Everett Potter, diede però l’ordine alla polizia di fermare i manifestanti e di impedire loro l’ingresso, scatenando tumulti e scontri che terminarono con un saldo di vari feriti.

Arrivano gli astronauti

Nel 1963, proprio mentre la situazione politica nell’istmo diventava ancora più incandescente (sarebbe sfociata nei fatti del 9 gennaio 1964, ricordato oggi come el día de los martires, «il giorno dei martiri»), arrivarono alla Scuola di sopravvivenza sedici astronauti del programma spaziale Apollo.

L’inizio delle missioni con destinazione la Luna erano imminenti, ma c’era un problema: non era possibile calcolare con precisione in quale punto della Terra sarebbe rientrato il modulo lunare e per questo bisognava che gli astronauti fossero pronti a ogni evenienza. Tra i sedici c’erano anche Armstrong, Aldrin e Collins, che per un mese seguirono gli insegnamenti di Zarco per capire come sopravvivere in mezzo a una giungla.

L’addestramento si realizzò nelle vicinanze della comunità Emberá Purú, lungo il rio Chagres (dove oggi vivono i discendenti di Manuel Antonio) e continuò fino alla frontiera con la Colombia, nella selva conosciuta come Darién gap.

Il cacique insegnò loro come procurarsi cibo e acqua, come evitare le trappole mortali della selva, come cacciare e come difendersi dai pericoli e ripararsi dalle intemperie. Oltre agli insegnamenti pratici però, Zarco spiegò agli astronauti che lassù, sulla Luna, secondo la tradizione del suo popolo, riposavano gli spiriti degli antenati Emberá.

Fu così che, nella selva panamense, la tecnologia più avanzata dell’epoca incontrò il sapere ancestrale indigeno, in un connubio al servizio di una missione spaziale che ha segnato la storia dell’umanità.

Dopo quella missione il jaibaná Manuel Antonio Zarco continuò a prestare il suo servizio, sia per l’esercito statunitense dal quale ricevette onorificenze, sia per la sua comunità, insediata sulle rive del fiume Chagres.

Per il suo popolo, lo spirito di Manuel Antonio Zarco, scomparso nel 2010, oggi riposa proprio là, su quella Luna che anche lui ha aiutato a toccare.

Diego Battistessa

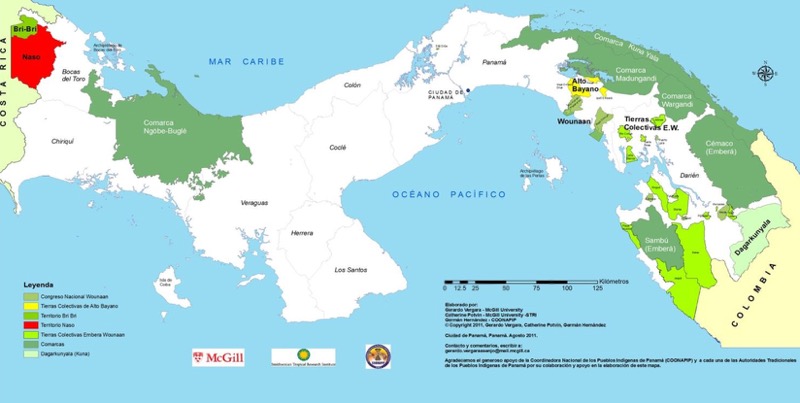

I sette popoli indigeni di Panama

Qui è nata «Abya yala»

Secondo i dati del censimento del 2010 (l’ultimo disponibile), a Panama sono 417.559 le persone che si riconoscono come indigene, un numero che corrispondeva per quell’anno a poco più del 12% della popolazione. Parliamo di un gruppo molto eterogeneo che si diversifica in sette popoli indigeni: gli Emberà, i Ngäbe, i Buglé, i Guna (o Dule), i Wounaan, i Bri bri e i Naso Tjërdie. Per questi popoli ancestrali, dopo le due indipendenze (nel 1821 dalla Corona spagnola e nel 1903 dalla Colombia) di quella che oggi è la Repubblica di Panama è iniziato un lungo e lento processo di emancipazione e rivendicazione di diritti nel nuovo spazio geografico e amministrativo del giovane paese centroamericano. Un processo fatto di accordi, scontri e rivoluzioni che ha portato il movimento indigeno a ottenere un certo grado di autonomia. A oggi, infatti, esistono a Panama sei comarcas indigene (contee) le cui leggi costitutive contengono il riconoscimento della tradizionale struttura politico amministrativa di questi popoli, della loro autonomia, della loro identità e dei loro valori storico culturali, dentro il sistema dello stato panamense. Le sei comarcas indigene coprono attualmente un’area di 1,7 milioni di ettari e sono state create in epoche diverse: Guna Yala (1938), Emberá-Wounaan (1983), Guna Madungandi (1996), Ngäbe-Buglé (1997), Guna Wargandí (2000) e Naso Tjër Di Comarca (2020).

In questo processo di emancipazione e lotta per i diritti, una menzione speciale merita la rivoluzione Guna scoppiata tra febbraio e marzo 1925, che portò alla creazione dell’effimera Repubblica di Tule. La ribellione fu la risposta del popolo indigeno Guna alla forzata occidentalizzazione imposta dal governo centrale che cancellava così secoli di storia dei nativi. Dopo gli scontri si arrivò a un accordo e la comarca di Guna Yala fu la prima a essere creata.

Da sottolineare che proprio dalla lingua di questo popolo indigeno arriva «Abya Yala», termine ancestrale che sempre più viene utilizzato per riferirsi alle Americhe.

Di.Ba.

Il Darién, dove la selva vince

Il Darién è una regione geografica del continente americano che ha resistito ai vari tentativi di conquista e antropizzazione. Stiamo parlando di una estesa e fitta selva, che divide il Sud di Panama dal Nord Ovest della Colombia (dipartimento del Chocó) e che storicamente ha ospitato le popolazioni indigene Emberá-Wounaan e Guna. Durante l’epoca della corona spagnola molti africani fuggiti dalla schiavitù (chiamate cimarrones) trovarono rifugio in questa selva, creando vere e proprie comunità autonome come quelle guidate da Baiano o da Felipillo, accrescendo il mito dell’impenetrabilità di questa zona di 5mila km² che separa il Sud America dal Centro America. In inglese ci si riferisce a questa zona come Darien gap, dove il termine «gap» (divario, vuoto) viene a significare l’impossibilità di continuare la costruzione della Panamericana, la famosa strada che collega i due estremi del continente americano. A Yaviza, ultimo villaggio nella parte panamense del Darién, il percorso della strada, infatti, s’interrompe per poi riprendere a Turbo in Colombia.

Un progetto viario mastodontico, di circa 18mila km e che attraversa 14 paesi da Nord a Sud del continente ma che, di fronte al Darién, ha dovuto arrendersi. Secondo altre interpretazioni, però, il vero motivo per cui la Panamericana s’interrompe è che gli Stati Uniti non hanno voluto che si facesse, perché avrebbe favorito il traffico di droga.

Oggi questa selva è famosa soprattutto per essere una delle rotte delle migrazioni che portano decine di migliaia di persone a rischiare la loro vita per raggiungere Panama dalla Colombia, e da lì proseguire verso Nord, verso l’«American dream»: solo nel 2022 si stima che siano passati dal Daríen gap circa 250 mila persone (130mila nel 2021).

Di.Ba.

PANAMA SU MC

Diego Battistessa, Dalla schiavitù al Cristo negro, aprile 2022