Un viaggio indimenticabile al Catrimani

Una storia di cinquant’anni fa. Il protagonista, sedicenne, è catapultato nella missione del Catrimani, in piena foresta amazzonica, con uno dei missionari pionieri tra gli Yanomami. Da lui impara l’amore per quel popolo e il segreto dell’obbedienza.

È la fine del 1974. Abito a Bra, in provincia di Cuneo, nella stessa cittadina in cui è nato padre Giovanni Saffirio, missionario della Consolata in Amazzonia. Ho sedici anni e desidero tanto una moto da 125 cc, però i miei genitori non vogliono. Allo stesso tempo Luciana, la sorella di padre Saffirio, da tempo sta cercando un compagno o compagna di viaggio per andare in Brasile, dove Giovanni, nel 1972, ha salvato da morte certa una bambina yanomami alla Missão Catrimani sul rio Catrimani nel territorio federale di Roraima.

![]()

La bimba indesiderata

La bambina è figlia di una ragazza yanomami e di un indigeno arrivato dal Rio Orinoco, in Venezuela. L’uomo aveva fatto più di 900 km a piedi nella giungla amazzonica, ed era uno xapuri, cioè uno sciamano, ma con una brutta fama. Pertanto, la comunità yanomami non voleva che la ragazza lo sposasse. Di conseguenza, la neonata, essendo non «regolare» né accettata ufficialmente nella maloca, sarebbe morta di stenti.

Padre Giovanni, dopo estenuanti trattative, è riuscito a convincere tutti a lasciare la piccola, una volta nata, a sua sorella, che anni prima era andata a trovarlo in missione.

Arrivato il momento del parto, la ragazza era corsa nella giungla tutta sola, come abitudine del suo popolo. Padre Giovanni se ne era accorto e l’aveva seguita da lontano. Avvenuto il parto, si era fatto consegnare la bimba, e poi, di corsa, era andato nella baracca della Missão Catrimani per chiamare via radio il piccolo aereo che faceva la spola con Boa Vista. Così, già nei primi giorni di vita, Yana, questo il nome della neonata, ha avuto il battesimo dell’aria.

Tramite una delle prime donne yanomami aiutate da padre Giovanni a diventare infermiera, Abrelina, aveva organizzato dove ospitarla e crescerla a Boa Vista per il tempo che sarebbe servito a sua sorella per fare tutte le pratiche e portarla in Italia come figlia adottiva.

![]()

Un viaggio indimenticabile

Venuto a conoscenza di tutte queste vicissitudini, ricatto i miei genitori: o la moto o il viaggio con Luciana, che conosco perché frequentiamo la stessa parrocchia.

Così nei primi mesi del 1975 dico a Luciana che andrò io con lei. All’inizio non fa certo salti di gioia vista la mia età (16 anni), ma, fortuna per me, non c’è nessun altro disposto ad accompagnarla. I mesi passano velocemente e si giunge all’estate. Prepariamo i documenti, facciamo le dovute vaccinazioni e i bagagli. Luciana è contenta che io abbia pochi chili di bagaglio, perché i rimanenti li sfruttiamo per portare materiale per la missione. Per risparmiare sui costi del viaggio, andiamo da Bra al Lussemburgo in treno, poi da là in aereo fino a Trinidad e poi a Georgetown in Guyana.

All’aeroporto di Lussemburgo si unisce a noi il vescovo di Boa Vista, monsignor Servilio Conti, e affrontiamo insieme i disguidi e disagi di tre lunghi giorni di viaggio. In questo tempo Luciana ha modo di aggiornarmi sulle difficoltà dell’adozione del cui esito non è ancora certa.

Giunti a Georgetown, abbiamo ancora un volo per andare a Lethem, città sul confine tra la Guyana e lo stato federale di Roraima in Brasile. L’ultimo aereo è un catorcio, un Dakota residuato della Seconda guerra mondiale con sedili in tela sul quale io non risulto prenotato. Dopo discussioni varie, chi comanda ordina di spostare parte del carico per inserire un sedile in più. Oltre i bagagli, nella cabina c’è di tutto, anche mucche squartate.

Il viaggio è terribile per vuoti d’aria, sobbalzi e due scali fuori programma. Al secondo scalo salto giù dalla disperazione per vomitare. Alla fine arriviamo a Lethem. Lì incontriamo padre Giovanni che è venuto a prenderci.

![]()

Non è una passeggiata

A fare da confine tra Guyana e Brasile è il fiume Takutu, che attraversiamo con le barche perché non esiste un ponte. Dopo tre giorni senza lavarmi e, soprattutto, dopo gli effetti dell’ultimo volo, mi sembra bello mettere le mani nell’acqua e rinfrescarmi un po’, benché sia di colore marrone. Ma padre Giovanni mi riprende subito: non è il caso di farlo in quanto potrei toccare dei pesci con aghi avvelenati sul dorso. Comincio ad avere la certezza che non sarà una passeggiata o un viaggio di piacere.

Quando arriviamo a un altro fiume, il Rio Branco, questo è in piena: a mala pena vediamo l’altra riva. Prendiamo un traghetto. Sull’altra sponda c’è la città. Mentre attraversiamo il fiume, vengo a conoscenza del fatto che qualche tempo prima un operaio del traghetto era stato ucciso da un uomo per aver sistemato il suo autoveicolo in un modo che non gli era piaciuto. Ingenuamente chiedo che fine abbia fatto l’assassino. Padre Giovanni mi spiega che è libero perché nessuno è andato a denunciare o ha protestato.

![]()

Yana

Arrivati a Boa Vista, salutato il vescovo, andiamo in periferia insieme ad Abrelina, così conosciamo la famiglia che, per due anni, ha cresciuto Yana.

La bimba ha vissuto in una cascina con mucche e maiali. Qualche mese fa ha avuto uno scontro con un maiale e si è rotta la clavicola, ma ormai è guarita e vuole sempre andare in giro per la campagna.

Io e Luciana, per alcuni giorni, rimaniamo ospiti in quella famiglia. Per noi hanno comprato dei materassi di gomma piuma, un lusso, perché loro dormono nelle amache. Così entriamo nella vita di Yana che, piano piano, si abitua a noi. Quando la prendo in braccio e la porto in giro, anche se non sa parlare, fa capire benissimo dove vuole andare… a suon di schiaffoni.

In uno di questi giri vediamo un cobra che attacca una mucca. Torniamo subito alla fattoria dove ci dicono che i serpenti sono un po’ nervosi forse perché sta per cambiare il tempo. Con nostra sorpresa ci accorgiamo che per tutte quelle notti abbiamo dormito proprio vicino a un serpente, ma questo non è velenoso: prende i topi.

Padre Giovanni, sfrutta questi giorni nella capitale per capire dove si è bloccata la pratica di adozione iniziata due anni fa.

![]()

Verso il Catrimani

Una sera viene alla fattoria per dirci che domani io e lui partiremo per la Missão Catrimani, mentre Abrelina, Luciana e Yana verranno il giorno dopo con un fuoristrada. Così noi partiamo con un vecchio camion ricevuto in dono da benefattori. Non ne ho mai visto uno che abbia come freno motore il restringimento manuale del tubo di scarico dei fumi.

Così attraversiamo la savana e tramite la transamazzonica (una strada oggi dismessa, ndr) arriviamo alla Missão Catrimani che è già notte.

Mangiamo nello spazio comune e rassettiamo la cucina, poi ci mettiamo in fila indiana per raggiungere la baracca dove dormiremo sulle amache, naturalmente tutto al buio, solo con l’aiuto di qualche pila. Io sono il penultimo e padre Giovanni l’ultimo della fila, con la torcia in mano. Siamo appena entrati nella baracca dormitorio quando sento un grido: «Elio, stai fermo. Non muoverti». A una spanna dal mio piede c’è un serpente tutto colorato ad anelli, detto dei «7 passi», se ti morde hai il tempo di fare sette passi e sei morto. Si era infilato tra un asse e l’altro. Padre Giovanni gli punta il fascio di luce negli occhi e il serpente si gira ed esce da dove è entrato. Fuori lo uccidiamo con una scopa: un’azione pericolosa. Allora chiedo a padre Giovanni perché abbiamo rischiato così per ucciderlo. Lui mi risponde che gli indigeni normalmente escono di notte a fare i loro bisogni ed era probabile che il serpente ne avrebbe morso qualcuno. Noi invece visto che abbiamo il bagno «in casa» siamo considerati un po’ come degli sporcaccioni.

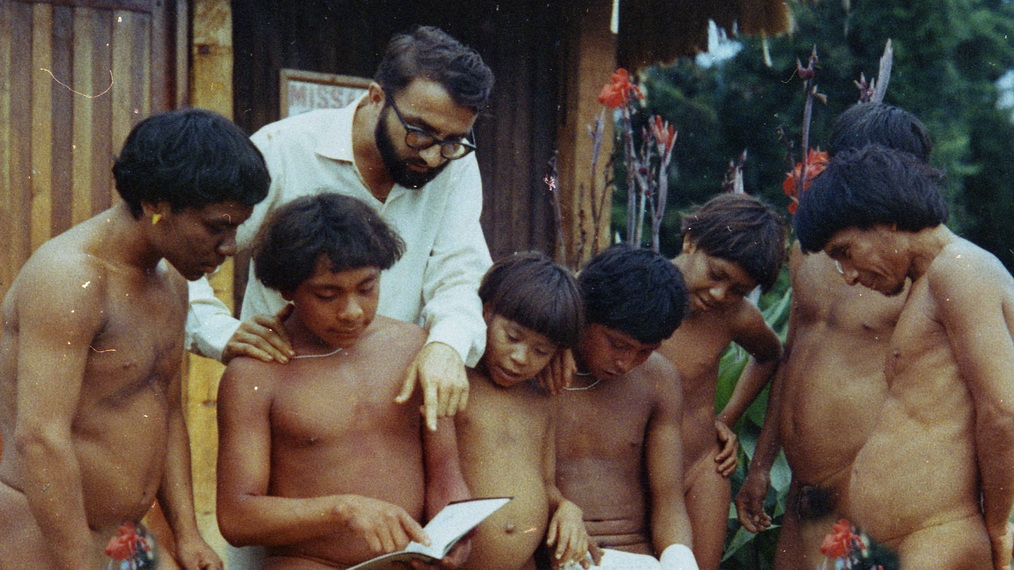

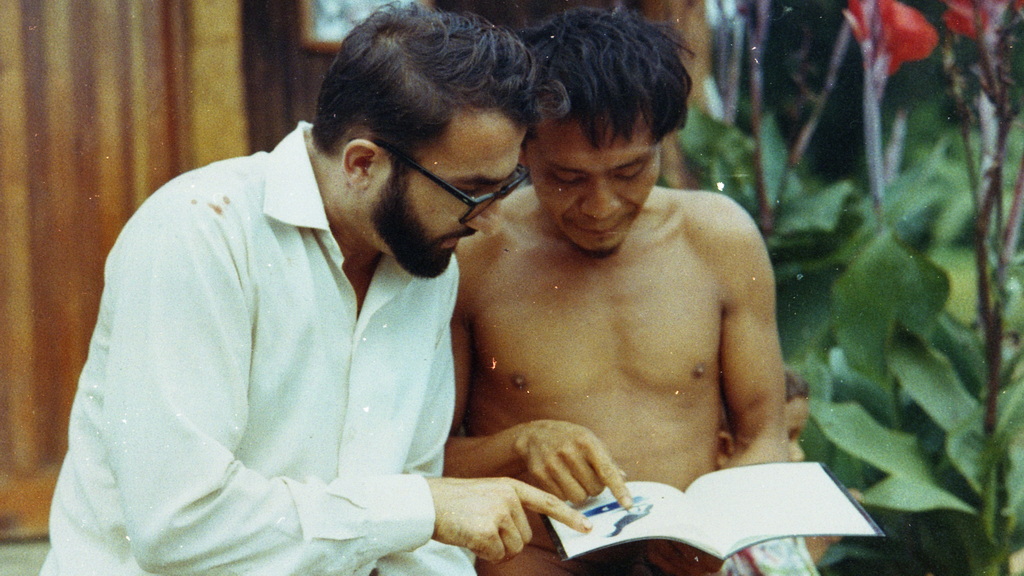

Nei giorni seguenti padre Giovanni mi insegna moltissimo. La prima cosa che imparo è ubbidire.

![]()

La liberazione

Un giorno vedo padre Giovanni arrabbiato. A un certo punto mi dice: «Vieni con me». Prendiamo il famoso camion. Salgono sul cassone alcuni indigeni e partiamo. Gli chiedo per dove. Mi dice che andiamo al campo degli uomini della Camargo Corea, la ditta che sta facendo una bretella della transamazzonica.

Coloro che lavorano a queste opere, per le condizioni ambientali proibitive, non sono proprio degli stinchi di santi. Se sei in prigione e ti offri per andare a lavorare lì, ti scontano la pena.

Vengo a scoprire che una ragazza indigena è stata presa e viene tenuta con la forza nel campo come prostituta per tutto l’accampamento.

Quando raggiungiamo il luogo, padre Giovanni chiede dove si trovi la ragazza e dice che la vuole portare via. In pochi minuti veniamo circondati. Il meno armato ha il macete. Si discute animatamente. A un certo punto padre Giovanni mi dice: «Elio vai al camion, metti in moto e tieniti pronto». Sono momenti di tensione, io controllo dagli specchietti. Gli Yanomami venuti con noi saltano sul camion. Poi anche padre Giovanni con la ragazza si butta in cabina. «Veloce, parti», mi dice. Schiaccio a tavoletta l’acceleratore e per alcuni minuti non bado alle buche della strada che prendo a tutta velocità, fino a quando padre Giovanni mi dice: «Elio guidi peggio di un caboclo» (meticcio nato da madre indigena e padre bianco, ndr). Capisco che siamo fuori pericolo e torno a guidare normalmente.

![]()

Nella foresta

Altro consiglio utile di padre Giovanni è quello di stare attento a fare le foto agli Yanomami perché essi pensano che con quell’apparecchio stai rubando loro l’anima e, per reazione, potrebbero tirarti una freccia avvelenata con il curaro.

Al Catrimani in questo periodo sono arrivati dei medici e antropologi. Un giorno chiedono a padre Giovanni di accompagnarli ad una maloca «vicina» perché c’è un’epidemia di morbillo e influenza. Perciò ci organizziamo con il camion e partiamo. Arrivati a un certo punto, scendiamo tutti dal camion e procediamo nella giungla con una guida verso la maloca.

Dicono che gli indigeni vedono i sentieri tracciati nella foresta, come aveva fatto il padre di Yana, che dall’Orinoco era arrivato sino al Catrimani. Provo ad addentrarmi nella boscaglia da solo, ma dopo pochi metri non riconosco neppure il punto da dove sono partito. Invece, la guida ci indica la posizione del sentiero senza difficoltà. Arriviamo a un torrente che dobbiamo attraversare. Padre Giovanni e la guida osservano l’acqua sporca in cerca di segnali. Vogliono capire se ci sono dei piranha o altri pericoli nel torrente. Ci immergiamo e lo attraversiamo. Io porto sulle spalle uno zaino con diversi medicinali e padre Giovanni mi dice di non cadere per non bagnare le medicine. Finalmente arriviamo alla maloca e ci mettiamo a servizio dei medici.

Le strade costruite nella giungla sono il miglior sistema per eliminare la popolazione indigena. Essendo rialzate dal piano della foresta, senza sufficienti tubi o ponti per lasciar scorrere l’acqua, generano moltissime zone di ristagno dove si moltiplicano le zanzare portatrici di malaria. In più, il contatto degli operai con gli indigeni porta le nostre malattie, letali per loro che non hanno tutti i nostri anticorpi.

![]()

A proposito dei piranha

Padre Giovanni deve dar da mangiare a parecchia gente che lavora nella missione e per questo va a pescare e cacciare selvaggina, così un giorno mi invita ad andare con lui. Partiamo la mattina insieme a un cacciatore e raggiungiamo un punto del fiume Catrimani. Fatto scendere il cacciatore dal camion, ci dedichiamo alla pesca. Prima prendiamo dei pesci piccoli, li tagliamo e li mettiamo come esche su alcuni ami molto grossi legati con filo di ferro doppio a una robusta corda di plastica. Lanciamo il tutto nell’acqua. Nel caso in cui ci siano dei piranha, al secondo morso mangerebbero tutto. Perciò al primo segnale devi tirare la lenza e se l’amo ha agganciato un piranha bisogna portarlo contro la canoa e con il macete fracassargli la testa, altrimenti si rischia di finire come quello yanomami, di cui mi racconta padre Giovanni, che aveva perso un polpaccio a causa del morso di un piranha tirato fuori dall’acqua senza prima ammazzarlo.

Un giorno, sempre mentre siamo in barca sul rio Catrimani vediamo una nuvola di piums (insetti molto piccoli). Padre Giovanni mi spiega che ve ne sono di diversi tipi, anche pericolosi. Nel prosieguo della giornata soleggiata e molto calda, con qualche nuvoletta bianca qua e là, a un certo punto padre Giovanni mi dice: «Elio, metti tutto dentro il sacco impermeabile». Mi passa per la testa il pensiero che abbia un colpo di sole o che sia sotto l’effetto dei morsi dei piums, però, memore degli episodi precedenti, ubbidisco subito. Non faccio in tempo a raccogliere le macchine fotografiche e i contenitori con il pranzo al sacco, che in un minuto la barca si sta riempiendo di pioggia. Padre Giovanni che è alla sua guida, mi passa una ciotola e mi dice: «Butta fuori l’acqua dalla barca». Riusciamo a trovare riparo sotto un grande albero e aspettiamo che finisca il temporale.

Rientro

Dopo tante peripezie riusciamo a portare a termine la parte burocratica dell’adozione e finalmente possiamo portare Yana in Italia.

Di questa esperienza mi rimarrà il ricordo molto forte di un momento di sconforto di padre Giovanni il quale si vergogna di appartenere al mondo occidentale per tutte le malefatte e i dolori provocati agli Yanomami, e per la distruzione della natura.

Passati alcuni anni, nel periodo in cui padre Giovanni sta negli Stati Uniti, ogni tanto torna dai suoi a Bra e mi racconta dei suoi studi e delle sue ricerche.

Un giorno mi dice che sono fortunato, e questo mi colpisce. Mi rendo conto in questo momento di quanti doni gratuiti ho, e do per scontati.

Ringrazio Dio per questo

Elio Operti