I Perdenti 51. Dimităr Pešev, l’uomo che fermò Hitler

testo di Don Mario Bandera |

Dimităr Josifov Pešev (o Peshev – 1894-1973) fu un uomo politico bulgaro che, come tanti, si lasciò affascinare dagli esperimenti totalitari nell’Europa del Novecento. Aveva iniziato la sua carriera come magistrato nel 1921 ed era poi diventato avvocato nel 1932. Nel 1935 accettò la proposta del primo ministro bulgaro Georgi Kjoseivanov di diventare ministro della Giustizia nel nuovo governo. Pochi anni dopo diventò il vicepresidente del parlamento.

Egli era un autentico democratico ma si illuse che un regime autoritario senza partiti potesse risolvere il problema della corruzione e del degrado della politica, quest’ultima messa alla prova, dopo la Prima guerra mondiale, da tentativi di colpi di stato sia di destra che di sinistra.

Fu fautore dell’alleanza con la Germania nazista perché attratto non tanto dalla figura di Hitler, ma dall’idea che la Germania potesse ridare al suo paese i territori «ingiustamente» perduti dopo le disgraziate guerre balcaniche degli anni 1912-13: parte della regione di Dobruja, passati alla Romania, e la Tracia dell’Ovest, alla Grecia.

Per questo non si fece troppe remore quando i tedeschi chiesero alla Bulgaria, nel 1940, di far parte dei paesi dell’Asse alleati alla Germania (con il ritorno sotto il dominio bulgaro dei territori perduti), e nel 1941 di approvare le leggi razziali.

Il giorno in cui si tenne in parlamento la discussione sulla politica che si sarebbe dovuta tenere nel paese nei confronti della minoranza ebraica, Pešev presiedette la seduta in qualità di vicepresidente.

Pensava, in quel momento, che quelle misure fossero poca cosa e che tutto si sarebbe risolto in una farsa.

La visione democratica che tu avevi non ti aiutò a capire che i nazisti che occupavano la tua patria, di lì a poco, avrebbero richiesto la consegna di tutti gli ebrei.

Una domenica mattina, all’improvviso, ricevetti la visita disperata di un amico che non vedevo da anni. Era un mio vecchio compagno di scuola ebreo proveniente da Kjustendil, una ridente cittadina al confine con la Macedonia dove avevo vissuto la mia adolescenza. Mi informò che il governo, in accordo con i tedeschi, stava preparando per il giorno dopo la deportazione segreta della minoranza ebraica, presente da secoli in Bulgaria.

Questo amico ti mise anche al corrente che i treni erano già stati predisposti nelle stazioni.

Il piano prevedeva che la notte successiva gli ebrei sarebbero stati rastrellati e caricati su vagoni che sarebbero partiti la mattina dopo per la Polonia (la destinazione, allora sconosciuta, era Auschwitz). Era il 7 marzo del 1943. Tutto era stato deciso in gran segreto per non mettere in allarme la popolazione.

A quel tempo avevi già sentito circolare strane voci, ma come tutti, allora, non te ne eri preoccupato più di tanto.

Proprio così, ma di fronte a un amico che – disperato – mi chiedeva di aiutarlo, ebbi come un sussulto, un risveglio della mia coscienza.

Di colpo mi scossi dal mio torpore e subito mi diedi da fare. In quel primo momento pensai anzitutto di aiutare i miei amici di Kjustendil. Mi precipitai in parlamento, radunai altri deputati e con loro entrammo nell’ufficio del ministro dell’Interno, Petar Dimitrov Gabrovski – che condivideva col primo ministro forti simpatie naziste – e, dopo uno scontro drammatico, lo costringemmo a revocare l’ordine della deportazione. Erano le 5,30 del mattino del 9 marzo 1943.

E poi cosa avvenne?

Siccome in Tracia e Macedonia – dove il controllo tedesco era più forte – avevano già cominciato a radunare e deportare gli ebrei, telefonai personalmente a tutte le prefetture del paese per verificare che il contrordine fosse stato ricevuto e quindi rispettato. In questo modo la deportazione fu sospesa, ma non cancellata.

Decisi quindi di lanciare un’offensiva in parlamento. Mi ero reso conto che in gioco non c’era soltanto la vita di qualche amico, ma la salvezza di cinquantamila ebrei bulgari.

Non c’era un minuto da perdere allora.

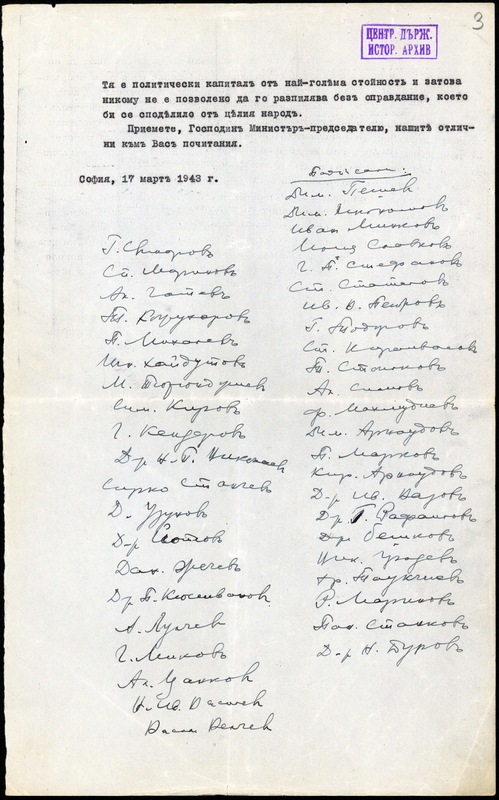

Infatti, stesi una lettera di protesta molto dura e raccolsi le firme di una quarantina di deputati per chiedere al governo, al primo ministro Bogdan Filov e al re Boris III, di non commettere un crimine così grande, che avrebbe macchiato per sempre l’onore della Bulgaria.

Questo gesto di ribellione però ti costò molto caro. Perdesti la tua carica in parlamento e rischiasti di essere consegnato ai tedeschi.

Già, ma raggiunsi l’obiettivo che mi ero proposto: la mia denuncia ebbe un effetto dirompente, che nessuno si sarebbe aspettato. Il re, sentendosi sostenuto, fece marcia indietro e bloccò la deportazione.

Ma il tuo re era filonazista?

No. Anche lui si era illuso che l’alleanza con la Germania e la restituzione dei territori perduti potesse riparare le ingiustizie della conclusione della Prima guerra mondiale, combattuta (e persa) al fianco della Germania e dell’Austria. Ma non concordava con il nazismo e, poi, con lo sterminio degli ebrei. Va ricordato che era in stretto contatto con monsignor Angelo Roncalli (il futuro Papa Giovanni XXIII), allora nunzio apostolico a Istanbul. Con la sua collaborazione era riuscito a far partire molti ebrei per la Palestina. Aveva anche cercato di evitare la loro deportazione obbligando gli uomini ebrei validi a lavori forzati di pubblica utilità. In più, il re aveva rifiutato, il 14 agosto, la richiesta di Hitler di inviare l’esercito bulgaro alla (disastrosa) campagna di Russia.

Purtroppo però, il re morì improvvisamente il 28 agosto 1943.

(Boris III è il marito di Giovanna di Savoia, sorella di Mafalda che abbiamo «intervistato» sul numero di Gennaio 2020, ndr).

Hitler non accettò volentieri il suo rifiuto e c’è il fondato sospetto che il re fu avvelenato.

In quella situazione anche la mia posizione era tutt’altro che facile. Morto il re, ci fu un reggente, perché il successore era ancora un bambino, poi gli avvenimenti precipitarono con la vittoria dell’Armata Rossa che liberò il paese dai nazisti, ma diede mano libera ai partigiani comunisti.

E tu, continuasti con la politica?

Subito dopo il conflitto mi diedi da fare per riscoprire e valorizzare gli ideali democratici della vita pubblica e m’impegnai per il cambiamento politico nel mio paese e per il suo riallineamento con l’Occidente.

![]()

Dimităr Pešev, commise però il «grave errore» di denunciare pubblicamente in parlamento il comportamento dei partigiani comunisti, che stavano consegnando il paese ai russi.

Ciò gli costò molto caro al momento dell’occupazione della Bulgaria da parte dell’Armata Rossa. Pešev fu processato con l’accusa di essere antisemita e antisovietico. Nel corso del processo l’accusa arrivò a insinuare che avesse salvato gli ebrei in cambio di denaro. Tale accusa fu categoricamente smentita dagli ebrei giunti appositamente da Kjustendil per difenderlo. La corte era ugualmente intenzionata a condannarlo a morte, come fece con altri venti deputati che avevano firmato la sua lettera di protesta. Ci fu però un piccolo miracolo. Il suo difensore ebreo, Joseph Nissim Yasharoff, estrasse il classico coniglio dal cilindro e ricordò alla corte che Pešev nel 1936, quand’era ministro della giustizia, aveva salvato dalla condanna a morte Damian Velchev, il nuovo ministro della guerra, autore del golpe comunista attuato con l’arrivo dell’Armata Rossa.

Pešev ebbe così solo quindici anni di carcere e dopo un anno fu rilasciato. Il gulag gli fu risparmiato solo grazie all’intervento di un suo vicino di casa, responsabile della cellula comunista del quartiere, che Pešev aveva salvato a suo tempo dal licenziamento.

Dopo la guerra Pešev visse dimenticato da tutti. Gli ebrei, nel ‘49, lasciarono in massa la Bulgaria per trasferirsi in Israele. Negli anni ‘60, superate le difficoltà dell’emigrazione, iniziarono a inviare aiuti a chi li aveva salvati: Pešev ricevette stabilmente del denaro e delle lettere che lo ringraziavano per la sua azione. Gli fu proposto di recarsi in Israele, ma egli rifiutò: voleva prima essere riabilitato nel suo paese. Morì senza avere questa soddisfazione.

Don Mario Bandera

![]()

Il titolo di questa intervista è stato suggerito dal libro:

Gabriele Nissim,

L’uomo che fermò Hitler. La storia di Dimităr Pešev che salvò gli ebrei di una nazione intera,

Mondadori, Milano 1999.