Hsinchu è una delle diocesi più giovani del Paese. I cattolici sono una minoranza, ma le opere sociali della Chiesa sono riconosciute. Come le attività di aiuto ai tanti migranti. Il suo pastore è attivo e lungimirante. Lo abbiamo incontrato.

Hsinchu. C’è una certa frenesia questa mattina in Ximen street, via centrale della città di Hsinchu, a un centinaio di chilometri a sud di Taipei, la capitale di Taiwan. Nonostante il caldo umido asfissiante – si toccano i 38 gradi nelle ore centrali del giorno -, fervono i preparativi nella bella chiesa del Sacro Cuore di Gesù per la celebrazione dei dieci anni di presenza dei Missionari della Consolata nel Paese. Costruita dai missionari gesuiti nei primi anni Cinquanta, la sua originale architettura ripropone tre pagode, una attaccata all’altra, rotonde, di diametro decrescente, con il tipico tetto orientale, che nulla ha da invidiare a quello del tempio alla dea Matzu (la signora del mare), che guarda la chiesa dall’altra parte della via.

Fin dalle prime ore di questo 21 settembre, i fedeli hanno iniziato ad arrivare nella pagoda principale della chiesa, mentre delegazioni di religiosi e amicim di svariate nazionalità, sono passate per un saluto ai padroni di casa.

La parrocchia è stata affidata ai Missionari della Consolata nel 2017, e vi lavorano padre Jasper Kirimi e padre Caius Moindi, entrambi keniani. Ma oggi la festa non è solo dei missionari di san Giuseppe Allamano (attualmente in sette a Taiwan, di cinque nazionalità), o della parrocchia ma, si può dire, è dell’intera diocesi di Hsinchu.

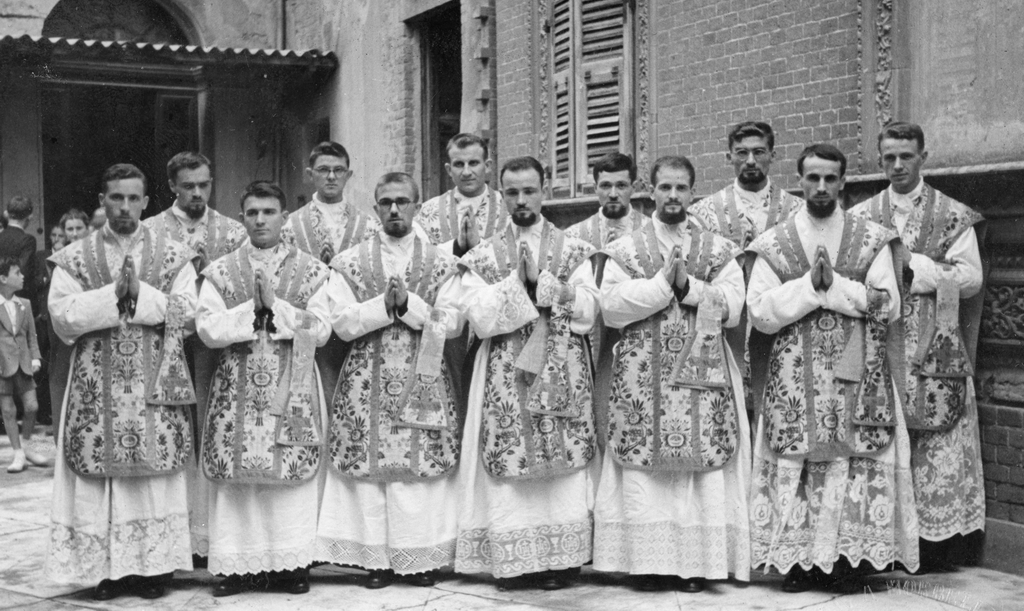

Il vescovo, John Baptist Lee Keh-mien, presiede la messa di anniversario, concelebrata da alcune decine di sacerdoti, di svariata provenienza. Molti vengono da Taipei per l’occasione, come padre Edi Foschiatto, saveriano, tra i primi ad aver aiutato i missionari della Consolata nelle loro iniziali perlustrazioni sull’isola.

Una diocesi giovane

Monsignor Lee, classe 1958, è vescovo di Hsinchu dal 2006. Dal 2020 è anche presidente della Conferenza episcopale regionale cinese, ovvero di Taiwan, ma il nome ufficiale è questo per non solleticare l’irritabilità dei dirigenti della Cina continentale. Le diocesi taiwanesi sono in tutto sei, più l’arcidiocesi di Taipei.

Alcuni giorni prima della festa, andiamo a incontrare monsignor Lee nel suo ufficio, nel palazzo a fianco alla bella cattedrale di Hsinchu. Disponibile e simpatico, durante la nostra chiacchierata intervalla il suo discorso con pacate risate.

«Taiwan è una società mediamente anziana. E tra i cattolici questa tendenza si accentua ancora di più. Nelle parrocchie i due terzi delle persone sono pensionati, e i ragazzi sono rari». La diocesi, per contro, è tra le più giovani del Paese, essendo stata eretta nel 1961: «L’evangelizzazione a Taiwan, iniziata da Sud, dalla città di Kaoshung dove arrivarono i primi missionari nel XVI secolo, è giunta fino al centro, a Taochung, da dove ha “saltato” la nostra zona, ed è passata a Nord, a Taipei. Possiamo dire che abbiamo due generazioni di cattolici qui, mentre in altre diocesi, già centenarie, le famiglie “cattoliche” sono più forti perché hanno una storia più lunga».

Bisogno di missionari

La diocesi di Hsinchu comprende la contea omonima, la contea di Miaoli e il comune speciale di Taoyuan (area dell’aeroporto internazionale), per un totale di 4.750 km2. I cattolici censiti sono circa 40mila.

«In questa zona – continua il prelato – fino a dopo la Seconda guerra mondiale non c’erano quasi cattolici. Poi, quando nel 1949 Chan Kai-shek, persa la guerra contro i comunisti di Mao, insieme al suo apparato militare e statale, ha invaso l’isola, in quest’area sono stati insediati alcuni accampamenti militari. Diversi soldati erano cattolici, da qui l’esigenza di avere dei sacerdoti. Le prime parrocchie nacquero proprio nei pressi degli accampamenti. Fino agli anni Settanta c’è stato un periodo di forte evangelizzazione, che poi si è stabilizzata». Era iniziata la crescita economica, e molti giovani andavano all’estero a studiare, «così il numero dei cattolici non è più aumentato. Oggi abbiamo dei battesimi, ma si equilibrano con i funerali».

Il vescovo mette poi l’accento sulle risorse umane a sua disposizione. Questa zona è stata, fino dai primi anni Cinquanta appannaggio dei gesuiti, come altre erano dei francescani, o di altre congregazioni. «Anni fa in diocesi c’erano in tutto duecento sacerdoti, dei quali cento erano gesuiti. Oggi posso contare su settanta preti in totale. Di questi poi, solo due sono taiwanesi, e sono professori all’università, per cui non seguono neppure una parrocchia». E continua: «I preti della diocesi sono stranieri, sia quelli missionari che quelli incardinati qui. Prevalgono i coreani, poi vietnamiti, filippini, e, più recentemente, africani di svariati paesi. Ma non abbiamo quasi vocazioni locali».

«Io sto invitando preti dall’estero e quelli che arrivano sono giovani. Questo, secondo me, ha l’effetto di attirare più ragazzi nelle parrocchie. Recentemente abbiamo due seminaristi taiwanesi. Forse riusciamo a innescare un circolo virtuoso».

Un altro tema che ha preoccupato monsignor Lee dall’inizio del suo episcopato è stato quello finanziario. Una legge di Taiwan, promulgata all’inizio del suo episcopato, aveva infatti ridotto alcune entrate economiche per la diocesi: «Ho dovuto lavorare per stabilizzare la parte finanziaria, ma adesso ci sono riuscito», dice con orgoglio.

Migranti asiatici

La Chiesa cattolica, pur essendo una minoranza tra le minoranze (vedi oltre), è riconosciuta nella società taiwanese, soprattutto grazie alle attività sociali: educazione, salute, lavoro con la disabilità e, recentemente, le attività con i migranti.

Negli ultimi anni stanno arrivando a Taiwan molti immigrati, in particolare da Indonesia, Vietnam, Filippine e Thailandia. Sono attratti dal lavoro nell’industria (in particolare quella per la produzione di semiconduttori, di cui il Paese è grande esportatore), nelle costruzioni (si vedono in città molti cantieri per nuovi palazzi), e nell’accudimento degli anziani.

La diocesi di Hsinchu gestisce tre centri per migranti, nei quali fornisce aiuto per abitazione, questioni legali, sanitarie, per imparare la lingua cinese e assistenza spirituale.

Tra chi arriva ci sono pure i migranti senza documenti in regola per stare a Taiwan. Monsignor Lee ci dice che «ce ne sarebbero più di 10mila. Talvolta la polizia viene a cercarli in chiesa durante le messe, ma noi chiediamo di non intervenire».

La maggioranza dei migranti filippini e vietnamiti sono cattolici, mentre gli indonesiani sono in prevalenza musulmani. «Anche dopo le funzioni della domenica cerchiamo di dare loro assistenza, in particolare grazie a molti volontari. Alcuni di questi sono migranti di più lunga data, che si mettono a disposizione per aiutare. Inoltre, con i sacerdoti loro connazionali (in particolare filippini e vietnamiti), riusciamo a seguirli più efficacemente».

Parlarsi tra religioni

Il vescovo ci racconta che esiste un buon rapporto con le altre religioni presenti nel Paese, abitato da 23 milioni di persone. Buddhismo e taoismo contano le percentuali più alte di fedeli, circa 20 e 19% rispettivamente, poi ci sono le religioni popolari, le cosiddette folk religions (28%), anch’esse molto diffuse e, infine, cristiani evangelici (5,5%) e cattolici (1,3%; dati Academia sinica 2021).

«Con i pastori protestanti abbiamo un incontro ogni mese, a cui partecipano alcuni nostri preti e laici. Siamo in comunicazione con loro a livello della contea di Hsinchu. Per quanto riguarda le altre religioni, durante le feste ci invitiamo vicendevolmente. Ad esempio, alla festa della luce, che noi cattolici facciamo a Natale, invitiamo tutti i leader. Inoltre, io vengo invitato da loro, in particolare ho frequentato alcune feste taoiste. Sia loro, sia i buddhisti, va ricordato, sono di tante correnti diverse».

Fede consapevole

Come presidente della conferenza episcopale, chiediamo a monsignor Lee un commento su come i fedeli taiwanesi vivono la loro fede. «Oggi a Taiwan tutti hanno la possibilità di andare all’università, almeno per il primo livello (bachelor, laurea breve, ndr), mentre un tempo era diverso. Quando ero giovane io, solo il 20% dei miei coetanei potevano seguire gli studi.

Allo stesso modo, adesso la formazione dei cattolici è diventata un fattore importante. Prima essi non conoscevano la Chiesa, non avevano i fondamenti della Bibbia, ma non c’era molta attenzione a questo. Dal 2012 abbiamo una scuola di Bibbia, frequentata da laici. La partecipazione è in crescita e da allora sono stati formati circa 4mila fedeli in tutto il Paese.

Adesso, posso dire, i cattolici conoscono la loro religione e le basi della loro fede. La situazione della diocesi di Hsinchu è simile a quella delle altre: anche qui i credenti iniziano ad avere maggiore conoscenza della dottrina cattolica e della Bibbia».

Questo vuole anche dire che adesso, per un parroco, è più facile trovare dei laici formati che possano aiutarlo. È un grosso cambiamento dell’ultimo decennio.

«In secondo luogo – riprende il vescovo – se la fede diventa più consapevole, ho speranze che nei prossimi anni crescano le vocazioni locali. Sia per i sacerdoti che per le suore».

Contatti cinesi

Chiediamo a monsignor Lee che contatti ha la chiesa di Taiwan con quella del continente, ovvero della Repubblica popolare di Cina (Rpc).

«Molti vescovi della precedente generazione erano originari della Cina continentale, per cui avevano lì parenti e molti conoscenti. Si può dire che erano come un ponte verso il continente e le relazioni erano buone. Ma adesso non è più così. Noi siamo nati e cresciuti a Taiwan e abbiamo meno legami. Inoltre ci sono difficoltà anche dovute alla situazione politica».

Il vescovo ci ricorda che preti e suore della Rpc possono venire a studiare teologia a Taiwan: «Noi forniamo una borsa di studio ogni anno a trenta persone della Cina continentale. Da qualche tempo però, è aumentato il controllo sui religiosi da parte del governo cinese, e ne vengono circa la metà».

Ci sono poi restrizioni del governo taiwanese per lavorare nel Paese: «Possono studiare qui ma non fermarsi. Ci sono cittadini della Rpc che hanno assunto altre nazionalità, in questo caso è loro consentito di integrare le nostre diocesi».

Approfittiamo per chiedere al vescovo un commento sulle tensioni tra Taiwan e Rpc, e anche se i taiwanesi temano un’invasione da parte dei comunisti: «Sono i militari a essere coinvolti ogni giorno su questo tema. Per ora la gente non ha ancora paura. Penso anche che alcuni uomini d’affari taiwanesi siano influenzati dalla situazione, diversi di loro stanno trasferendo le imprese e business dalla Cina ad altri paesi. Non tanto perché pensino a un’invasione, ma perché mentre prima era facile fare buoni affari con la Cina continentale, oggi sta diventando sempre più difficile».

«Lavorano bene»

Torniamo ai dieci anni di presenza dei missionari della Consolata a Hsinchu.

La parrocchia di Ximen street era la base dei gesuiti per tutta la diocesi. «Quando, nel 2017, visto il ridotto numero di sacerdoti, non sono più riusciti a gestirla mi hanno chiesto di mandarvi qualcuno con una buona esperienza. Alcuni missionari della Consolata erano già in diocesi dal 2014. Stavano studiando la lingua e la cultura. Io avevo sentito dire che lavorano molto bene, hanno buone vocazioni e gestiscono tante parrocchie, quindi sanno come prendersene cura. Per questo motivo ho proposto loro la gestione del Sacro Cuore di Gesù».

Monsignor Lee si alza in piedi e ci mostra un quadro della Madonna. Maria tiene tra le mani Gesù e sembra che lo porga a un bambino in piedi di fronte a lei: «È nostra Signora di Hsinchu», ci dice con il suo gran sorriso.

Marco Bello

A casa di Peter e Jennifer

Il cattolico buddhista

Peter e Jennifer sono due parrocchiani del Sacro Cuore di Gesù, in centro a Hsinchu. Mi invitano nel pomeriggio a casa loro per bere il tè. È una casa semplice e decorosa, al piano terra di un basso edificio. Nel cortiletto antistante, vi sono molte piante tra le quali diversi bonsai. Peter è un appassionato di tè e utilizza tutto un rituale preciso per consumare la bevanda, da solo o con amici. Ci sediamo uno di fronte all’altro, tra noi un tavolo ricolmo di dolci di ogni tipo. Davanti a lui, ha una tavoletta di legno sulla quale è appoggiata una piccola teiera. A destra, fuori dal tavolo, c’è un bollitore sempre pronto.

Peter, parla un po’ di inglese, e questo facilita la comunicazione. Mi racconta la sua storia.

Peter ha lavorato per trent’anni nell’esercito di Taiwan, poi, congedato, ha cercato un altro lavoro ed è attualmente alla Tsmc (Taiwan semiconductor manufacturing company, la maggiore società di produzione di circuiti integrati del Paese) nell’ambito della sicurezza.

«Ho 67 anni. Circa 15 anni fa, al mio capo, tornato da una permanenza nella Cina continentale, è venuto un tumore ed è morto in pochi mesi. Aveva due anni meno di me. È stato un duro colpo. Ho lasciato la fede cattolica e ho iniziato a seguire le pratiche buddhiste». Sua moglie Jennifer, invece, ha continuato a frequentare la parrocchia.

Alcuni anni dopo al Sacro Cuore arriva un nuovo prete, è un africano. Jennifer lo presenta a Peter. I due diventano amici e prendono spesso il tè insieme, come facciamo noi oggi. Finché qualcosa cambia in Peter: «Decisi di tornare alla Chiesa, e domandai al missionario di confessarmi. Penso che lui sia stato mandato dal Signore per salvarmi».

«La religione che seguiamo è una specie di destino – ci dice solennemente -. In famiglia siamo in sei, tra fratelli e sorelle, e solo una sorella è cattolica».

Gli chiediamo cosa gli è rimasto del buddhismo: «Ho praticato per dieci anni. Alcuni insegnamenti del Buddha mi sono entrati dentro, ma penso che la cosa più importante sia la misericordia del Signore. Ti aiuta a discernere cosa è meglio per te».

Peter fa un confronto: «Gesù ha avuto solo tre anni per insegnare il suo pensiero, il Buddha, invece, ne ha avuti 59. Gesù ci ha insegnato a sacrificarci per gli altri, e questo non è facile. Un insegnamento molto forte». E continua: «Il missionario africano mi ha dato l’esempio con il suo comportamento». Quel sacerdote era il kenyano padre Mathews Odhiambo.

«Quando ero nell’esercito ho subito alcuni incidenti e me la sono cavata: ho sentito la protezione di Dio. Quando cercavo un lavoro, ho pregato il Signore che mi aiutasse. Sovente, mentre prego sento la sua presenza». Dicendo queste parole, Peter, il cui viso ha tratti duri, che fanno intravedere il suo passato di militare, si commuove e i suoi occhi si inumidiscono.

Cerchiamo di toglierlo dall’imbarazzo chiedendo chi è raffigurato nella statua sullo scaffale alla sua destra. Pare un guerriero con una lunga barba, al cui collo è appeso un rosario. «È il generale Guan Ye, una figura della Cina antica. Rappresenta giustizia, coraggio e lealtà. Mi ricorda in particolare di essere leale e di non avere mai paura degli altri». Non lontano dal generale, si trova una statua della Madonna, e subito sopra un bel crocefisso di legno appeso al muro in posizione dominate.

«Lo stesso fatto che noi due ci siamo incontrati, pur abitando così lontani, è un disegno del Signore – sentenzia Peter -. Anche i missionari vengono da lontano e da culture distanti tra loro, ma hanno la stessa fede. Questo è un segno importante».

Ma.Bel.