Cile. Ora si chiama Plaza Dignidad

Indice

- Le conseguenze della rivolta cilena

La dignità e il risveglio di un paese - Il popolo dei Mapuche

Combattuti e discriminati (ma mai sconfitti) - La Chiesa cattolica cilena durante la dittatura.

Solidarietà (ma anche connivenza)

Le conseguenze della rivolta cilena

La dignità e il risveglio di un paese

Sottotraccia da tempo, la rivolta cilena è scoppiata nell’ottobre del 2019. È costata molto, ma ha raggiunto un obiettivo impensabile: la formazione (ad aprile 2021) di un’assemblea che dovrà redigere una nuova Costituzione, sostitutiva di quella del 1980 voluta dal generale Augusto Pinochet.

Santiago del Cile, Metro Estación Central, 18 ottobre 2019. Il governo ha annunciato l’aumento di 30 pesos del biglietto della metro, meno di 4 centesimi di euro. Una ragazza salta il tornello ed entra senza pagare. La segue un altro, poi una ragazza. In breve, si diffonde l’evasione massiva in decine di stazioni della metro di Santiago: «Evadir es otra forma de luchar», «non pagare è un’altra forma di lottare», gridano i giovani.

È il primo smottamento, al quale il governo risponde con la repressione. La protesta aumenta e viene imposto il coprifuoco. La rabbia esplode e in poco tempo l’urlo indistinto si traduce in una voce chiara che domanda un radicale ripensamento del paese. Il 25 ottobre 2019 si riuniscono pacificamente nella piazza centrale di Santiago, Plaza Italia o Plaza Baquedano, ribattezzata «Plaza de la Dignidad», due milioni di persone nella marcia «más grande de Chile» per chiedere un nuovo patto sociale, per ridefinire le regole del gioco da cima a fondo. In questa giornata si saldano le proteste degli studenti, delle femministe, dei lavoratori della salute, dei movimenti indigenisti, ma soprattutto il malessere della gente comune.

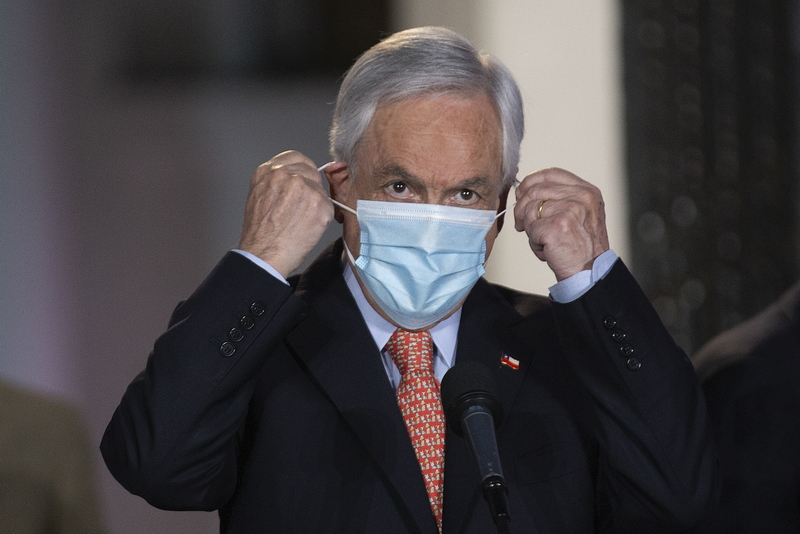

«Chile despertó», gridano i manifestanti, il Cile si è risvegliato, cantano uomini e donne di tutte le generazioni, nelle piazze di tutto il paese, dai deserti del Nord fino alle città della Tierra del Fuego. Nelle piazze convivono manifestanti pacifici, gruppi musicali, performance teatrali, assemblee improvvisate e frange più violente. Il paese arde: bruciano edifici di banche, fondi pensione, supermercati, infrastrutture pubbliche e anche qualche chiesa (il clero cileno è scosso da scandali di abusi sessuali, sui quali sta cercando di far luce papa Francesco, e di cui parliamo nell’ultima parte di questo dossier). Il governo di centro destra, guidato dal magnate Sebastian Piñera, sembra sul punto di crollare quando cede a una richiesta che fino a poco fa sembrava irrealizzabile. Il 15 novembre 2019 «l’Accordo per la pace e la nuova Costituzione», sottoscritto trasversalmente dai partiti, disegna uno scenario inedito: l’apertura di un processo costituente che porterà a superare la Costituzione del 1980, imposta dalla dittatura militare e architrave del modello neoliberista che ha dato forma al Cile odierno.

![]() Comincia così il percorso costituente che il paese da oltre un anno sta sperimentando. «La protesta di ottobre 2019 nasce da un movimento ampio, senza leader né richieste precise. Va inquadrata nella dinamica dei grandi movimenti globali, dagli Usa a Hong Kong. Ci sono importanti aspettative verso la nuova Costituzione, ma è bene chiarire che molte richieste di cambiamento non riguardano la Carta, ma politiche pubbliche e cambi culturali: «Penso alle pensioni basse», spiega a Missioni Consolata Josè Antonio Viera-Gallo, primo presidente della Camera del Cile della transizione democratica, tra il 1990 e il 1993. Fa poi un parallelo con l’Italia, paese dove – insieme a migliaia di connazionali – trovò rifugio dalla dittatura di Pinochet. «Il momento costituente cileno è privo dell’epica della Costituente italiana, della volontà di ricostruire il paese distrutto dalla guerra e dal fascismo. E privo dei grandi leader della Costituente spagnola che, pur di superare la dittatura accettarono la monarchia, la stessa che combatterono nella guerra civile. Per questo credo si debba puntare sull’essenziale: un ruolo più ampio dello stato in economia; ridurre i quorum ipermaggioritari; decentralizzare lo stato; riconoscere i popoli originari, un dramma del Cile odierno; allargare i diritti sociali e politici. Fare queste cose sarebbe già tanto, cambierebbe il paese. Tuttavia, il processo ha una sua originalità: l’assemblea che dovrebbe redigere la nuova Costituzione avrà perfetta parità di genere, un unicum al mondo. Questo è il risultato di un voto trasversale in parlamento che mi fa pensare che alcuni risultati per l’uguaglianza di genere siano ormai irreversibili», conclude il politico cileno.

Comincia così il percorso costituente che il paese da oltre un anno sta sperimentando. «La protesta di ottobre 2019 nasce da un movimento ampio, senza leader né richieste precise. Va inquadrata nella dinamica dei grandi movimenti globali, dagli Usa a Hong Kong. Ci sono importanti aspettative verso la nuova Costituzione, ma è bene chiarire che molte richieste di cambiamento non riguardano la Carta, ma politiche pubbliche e cambi culturali: «Penso alle pensioni basse», spiega a Missioni Consolata Josè Antonio Viera-Gallo, primo presidente della Camera del Cile della transizione democratica, tra il 1990 e il 1993. Fa poi un parallelo con l’Italia, paese dove – insieme a migliaia di connazionali – trovò rifugio dalla dittatura di Pinochet. «Il momento costituente cileno è privo dell’epica della Costituente italiana, della volontà di ricostruire il paese distrutto dalla guerra e dal fascismo. E privo dei grandi leader della Costituente spagnola che, pur di superare la dittatura accettarono la monarchia, la stessa che combatterono nella guerra civile. Per questo credo si debba puntare sull’essenziale: un ruolo più ampio dello stato in economia; ridurre i quorum ipermaggioritari; decentralizzare lo stato; riconoscere i popoli originari, un dramma del Cile odierno; allargare i diritti sociali e politici. Fare queste cose sarebbe già tanto, cambierebbe il paese. Tuttavia, il processo ha una sua originalità: l’assemblea che dovrebbe redigere la nuova Costituzione avrà perfetta parità di genere, un unicum al mondo. Questo è il risultato di un voto trasversale in parlamento che mi fa pensare che alcuni risultati per l’uguaglianza di genere siano ormai irreversibili», conclude il politico cileno.

La pandemia di Coronavirus rallenta il processo costituente, ma senza interromperlo. Inizialmente previsto per aprile, il referendum viene celebrato il 25 ottobre 2020. E i risultati sono incontrovertibili: i «Sì» per la nuova Costituzione raggiungono il 78,25%. Il secondo quesito, «Quale organo dovrà redigere la nuova Costituzione?», vede prevalere con il 79% l’opzione di un’assemblea interamente eletta dai cittadini. L’affluenza è stata la più alta dal ritorno alla democrazia, ma comunque inferiore al 50%. Adesso la sfida è trasformare la forza del risultato elettorale in un nuovo patto sociale, passare dal «voto destituente al patto costituente», ha scritto il politologo Juan Pablo Luna.

Un occhio della testa

Plaza de la Dignidad è l’epicentro del processo costituente cileno. Lì, nei mesi della protesta, si ritrovano mamme con i passeggini, coppie di innamorati, anziani che ricordano i tempi di Pinochet. E, quasi a ogni corteo, volano pietre, si costruiscono barricate, si respira aspro l’odore dei lacrimogeni, crepita il fuoco. C’è certamente una componente di violenti organizzati tra i manifestanti. La rabbia però trabocca oltre questa organizzazione e coinvolge anche i manifestanti a volto scoperto, le persone comuni che assistono agli abusi della polizia. Agli occhi di un europeo abituato alle categorie di buoni e cattivi, al Pasolini di Valle Giulia che difende i poliziotti contro gli studenti borghesi, quel che succede in Cile non è comprensibile. Per due motivi: primo, qui i manifestanti non sono studenti borghesi, ma i rappresentanti di un malcontento condiviso dalla maggioranza della popolazione; secondo, qui la polizia ha una lunga e consolidata tradizione di abusi di potere al proprio attivo, come testimonia il report della missione Onu sulla violenza durante la protesta. Un libro dell’orrore che ripercorre, col linguaggio formale del resoconto, l’insieme di violenze, abusi, torture, morti sospette. La specialità della polizia cilena è generare danni permanenti alla vista, con l’uso di proiettili di gomma. Analisi ex post sui bossoli mostrano la presenza di piombo dentro le cartucce. Così, 472 persone sono ferite agli occhi dall’inizio delle proteste. Tra queste c’è Gustavo Gatica, uno studente di psicologia di 21 anni. Il pomeriggio dell’8 novembre 2019 passeggia per Plaza de la Dignidad insieme al fratello e scatta delle fotografie con la sua nuova macchina Sony. Viene colpito dagli spari dei carabineros a entrambi gli occhi. Resterà cieco per sempre. «In Cile, la dignità vale un occhio della testa», recita una scritta di vernice in Plaza Dignidad.

Lo stato di diritto europeo qui non esiste. Pertanto, non si possono applicare le stesse categorie interpretative per capire ciò che avviene. Pasolini ci viene in aiuto quando dice che «chi viene odiato inizia a odiare»: questa è una buona chiave per intendere il clima d’odio che attraversa il paese. Un odio tra manifestanti, polizia, classi sociali.

La violenta repressione delle forze dell’ordine si accompagna con le azioni di resistenza della primera línea, l’avanguardia delle manifestazioni, composta da giovanissimi che costruiscono barricate, affrontano le forze dell’ordine con pietre, fionde e si difendono con caschi e scudi di plastica. Molti di loro provengono da uno dei più grandi fallimenti delle politiche pubbliche cilene, il Sename, «Sistema nazionale dei minori», che dovrebbe prendersi cura dei minori soli, ma che, invece, è un inferno in terra: violenze sessuali, adozioni illegali, vendita di organi. Chi entra al Sename è condannato a una vita di marginalità, dalla quale è quasi impossibile venir fuori. Una parte di questi ragazzi ha trovato nella primera línea un luogo di rappresentanza, scrive la giornalista Carolina Rojas. «Ragazzini cresciuti nella violenza si esprimono con il linguaggio della violenza, impossibile chiedere loro un elenco delle riforme urgenti per il paese», afferma la politologa Javiera Arce. La grande maggioranza dei manifestanti è assolutamente pacifica, ma tra alcuni di loro prevale un sentimento di tolleranza della violenza della primera línea. «Ci proteggono dai carabineros, permettono a tutti di manifestare pacificamente», racconta Marcia, manifestante in Plaza de la Dignidad.

Frustrazione e consapevolezza

La domanda è: perché nel paese più florido e pacifico dell’America Latina, che si vantava di essere il più europeo, è bastato l’aumento di pochi spiccioli del biglietto della metropolitana per far detonare un processo di radicale ripensamento sfociato nell’avvio di una nuova fase costituente? Per lungo tempo considerato un caso di successo tra i paesi latinoamericani, il Cile ha sconfitto la povertà assoluta, ma ha fallito nella redistribuzione della ricchezza. Oggi fa parte del club dei paesi ricchi Ocse e ha un reddito pro capite di circa 24mila $, la soglia attorno alla quale un paese si considera di reddito medio, ma le diseguaglianze sono profonde: il 75% dei lavoratori guadagna meno di 700 $ al mese e la pensione media è di 300 $. Come mostrano i dati Cepal (Comisión económica para América Latina), un quarto del totale della ricchezza è nelle mani dell’1% della popolazione, mentre il 10% concentra il 66% della torta. All’estremo opposto, la metà delle famiglie più povere detiene il 2% della ricchezza.

Per tutti gli anni Novanta, il Cile ha davvero sognato di toccare il cielo con un dito. Il sogno si materializzava in consumi di massa: televisori, case, auto, assicurazioni sanitarie, università per i figli e vacanze, grazie a un sistema di credito al consumo che ha permesso anche alle classi più umili di consumare al di sopra delle proprie possibilità. Così è nata la bolla dell’iper-indebitamento nella quale la famiglia media cilena ha un debito di circa il 75% del proprio reddito. Con il rallentamento della crescita mondiale, il peso del debito è aumentato e si è persa l’idea di un futuro migliore. «I cileni ricchi vivono come i ricchi in Germania, i poveri come in Mongolia», nota Branko Milanovic, ex capo economista della Banca mondiale.

La disuguaglianza tra ricchi e poveri si riconosce anche dal diverso sguardo sul futuro. Le élite cilene hanno sempre a disposizione opportunità personali o di corporazione, mentre i ceti popolari senza aspirazioni collettive e gravati dal peso del debito individuale sono spinti verso l’impoverimento. L’uguaglianza materiale è una delle basi su cui poggia la domanda popolare per una nuova Costituzione.

«Ci trattano come consumatori, non come cittadini», ci spiega Claudia Heiss, direttrice del corso di Scienza politica della Universidad de Chile. La frustrazione è forte soprattutto nei giovani professionisti, cresciuti con la democrazia, che non hanno conosciuto la povertà né la dittatura, e hanno creduto alla promessa della meritocrazia: «Sei padrone del tuo destino, dipende tutto da te». Sono «l’eroe sconfitto del paese. Lavorano in ambiti diversi da quelli per cui hanno studiato, si sono rassegnati a un futuro più piccolo di quello che avevano sognato», li descrive il sociologo Manuel Canales.

«I giovani professionisti frustrati sono la coscienza sociale del movimento popolare del 2019», continua Canales, che ha promosso dei laboratori di ricerca su questo segmento di popolazione. Hanno studiato, affogano nei debiti per pagarsi la laurea, ma è grazie all’educazione se parlano il linguaggio della scienza e della legge, grazie all’educazione hanno preso coscienza dell’ingiustizia di una società dove le relazioni contano più di titoli di studio e sacrifici. Con la protesta del 2019 hanno compreso che il loro malessere non è un fallimento individuale, ma un fatto collettivo. La protesta li ha liberati dal senso di colpa, da debitori sono diventati creditori, chiedono indietro le promesse tradite. «Abbiamo aperto gli occhi», «Ci siamo tolti la benda», spiegano al gruppo di ricerca di Canales. La teoria neoliberista, di cui sono impregnate la Costituzione vigente e la società, non è stata sostituita da un’ideologia diversa. Ma qualcosa è cambiato, si è liberata un’energia, una forza di cooperazione, come nel caso delle ollas comunes, i pasti organizzati dai vicini durante la quarantena. «C’è rabbia e c’è speranza in questi giovani professionisti», conclude la ricerca di Canales.

Provare a inventare un paese

Di cosa è fatta l’energia sprigionata dalla frustrazione dei cileni? Si è posta la stessa domanda Clelia Bartoli, filosofa del diritto presso l’Università di Palermo, che ha raccolto in un libro, «Aquí se funda un país», i suoi studi sul paese. La ricercatrice siciliana ha visitato il Cile durante la rivolta e ha potuto fare esperienza di quella felicità pubblica di cui parlava Hannah Arendt, che nasce dalla scoperta collettiva che ciò che esiste può essere messo in discussione, tentando una riconfigurazione della comunità tramite la comunità stessa. La differenza, spiega Bartoli, è che la felicità privata si gusta solo quando l’oggetto del desiderio è stato conquistato, mentre la felicità pubblica è un processo. L’improvviso moltiplicarsi di iniziative di mobilitazione, resistenza e dibattito in Cile si può spiegare con il fatto che le persone abbiano assaporato l’inatteso piacere dell’agorà. Lo sforzo di trasformare il mondo in un posto migliore è gratificante già in corso d’opera, durante la lotta per raggiungerlo.

«Così, la percezione improvvisa (o l’illusione) che posso agire per cambiare la società in meglio, e che inoltre posso unirmi ad altri con lo stesso obiettivo è, in tali circostanze, piacevole in sé. Per assaporare questo piacere non è necessario che la società venga effettivamente trasformata nel breve periodo: è sufficiente agire come se il cambiamento fosse possibile», ragiona l’autrice. Lo slogan «Chile despertó» è una maniera per descrivere questo insight collettivo: l’eccitante scoperta che la realtà non è un copione già scritto dalle autorità, ma qualcosa di cui si può divenire artefici insieme ad altri.

Il titolo del libro della professoressa Bartoli – Qui si fonda un paese – riprende quello di un’esperienza di teatro di cittadinanza ideata da un gruppo di giovani attori cileni. La performance, che dura un giorno intero, invita gli spettatori a inventare insieme la bandiera, l’inno, le regole, i principi, i diritti e i servizi di uno stato immaginario. «Quando ho chiesto a quei ragazzi e a quelle ragazze come era venuta loro in mente questa idea, mi hanno risposto: “Reimmaginare insieme il paese che vorremmo abitare è esattamente quello che stiamo provando a fare adesso qui in Cile”», racconta Bartoli.

Un processo costituente sui generis

Il processo cileno è interessante anche perché mostra le contraddizioni e le relazioni tra poteri costituiti e il potere costituente. I poteri costituiti sono, nel caso cileno, tutto ciò che era riconosciuto come legittima autorità fino allo scoppio della rivolta del 2019: il governo, i carabineros, il parlamento, la Costituzione del 1980. Il potere costituente è invece Plaza de la Dignidad, una potenza distruttrice del vecchio assetto e creatrice di quello venturo. Esso è, per definizione, indisciplinato ed extralegale. «Nei cambi di sistema, chi si impadronisce del potere costituente stralcia le vecchie norme e permane in una dimensione priva di legge, finché una nuova Costituzione non verrà emanata e, con essa, il nuovo ordine», prosegue Bartoli. Il problema è ciò che avviene nella transizione tra il vecchio e il nuovo ordine. Si pensi al passaggio tra il regime fascista e la Repubblica italiana, nella transizione tra il vecchio potere e la costituente, la resistenza diede vita ad atti extralegali (ad esempio, Mussolini appeso per i piedi a piazzale Loreto), finché, tramite la Costituzione repubblicana, furono reinventate le regole, i principi della comunità e nacque una nuova legittimazione. «ll momento di transizione da un ordinamento a un altro, è il vero scoglio per i filosofi del diritto poiché avviene uno spiazzante sovvertimento del rapporto tra fatti e norme. In tempi di ordinaria amministrazione, la legge giudica i fatti e decreta se questi siano legittimi o meno. In tempi di profonda crisi politica, il rapporto tra regole e realtà si inverte. Sono i fatti che imperiosamente dettano legge alla legge, che determinano l’abrogazione e la sostituzione dei poteri fino ad allora vigenti», spiega Bartoli.

Tornando al Cile, il caso è un unicum poiché il parlamento e il governo – i soggetti titolari dei poteri costituiti – hanno ceduto alla possibilità che si avvii una nuova fase costituente, ma hanno trovato la maniera di indirizzare il potere costituente, mantenendo il controllo della situazione, attraverso l’«Accordo per la pace e la nuova Costituzione» firmato a novembre 2019. È piuttosto scontato che i custodi dello status quo provino a non lasciarsi scalzare, mentre gli insorti tentino di riscrivere le regole del gioco senza i vincoli imposti da chi ha governato fino a ora. «La stranezza del caso cileno consiste quindi nel fatto che i poteri costituiti – che la rivolta popolare addita come illegittimi – siano riusciti a dare norme al potere costituente, ammansendolo e disciplinandolo. Evitando che vi sia quell’intervallo extralegale che solitamente si frappone tra il vecchio e il nuovo corso», conclude la ricercatrice palermitana.

Verso l’Assemblea costituente

L’11 aprile 2021 si terranno le elezioni dei 155 membri della Convenzione costituzionale (Cc), la prima Assemblea costituente con perfetta parità di genere al mondo. Vi saranno anche seggi garantiti per i dieci popoli originari (il 10,8% dei 18 milioni di cileni), tra questi gli Aymara dei deserti del Nord, i Rapanui dell’isola omonima, e il più grande: il popolo Mapuche. Vi è un grande dibattito sulla possibilità di eleggere membri indipendenti dai partiti tradizionali nella Cc, poiché, come spiega lo storico cileno di origini liguri Sergio Grez Toso, «la legge che regola le elezioni per la Costituente è la stessa per il parlamento, favorisce dunque i partiti tradizionali, i quali non devono raccogliere firme per presentare le liste». Ma «il problema non è escludere i politici di professione a favore degli indipendenti, né escludere le élite di Santiago, o che un settore politico schiacci un altro. Il dilemma è come rappresentare proporzionalmente la diversità del paese, dato il clima di diffidenza, le regole e l’iniqua distribuzione di risorse economiche e reti relazionali», afferma il politologo Juan Pablo Luna.

Una volta eletta, la convenzione costituente lavorerà da maggio 2021 a maggio 2022 per redigere la proposta di nuova Costituzione, il testo dovrà essere approvato con 2/3 dell’assemblea – clausola imposta dai partiti di destra per consentire l’avvio del processo costituente – e sarà poi sottoposto a voto referendario di ratifica nell’agosto 2022. Se la proposta dovesse essere respinta, resterà in vigore la Costituzione del 1980.

Il processo costituente è complesso, ma tutto sommato lineare. L’esito non scontato, la domanda di fondo è se si raggiungeranno i 2/3 della Cc per approvare un testo minimo che metta d’accordo tutti sull’essenziale, rischiando così però di deludere le aspettative popolari. O se invece, si possa osare di più, accordarsi su un testo costituzionale più ricco che risponda alle pressanti esigenze di cambiamento che sono venute dal movimento del 2019.

Federico Nastasi

Il popolo dei Mapuche

Combattuti e discriminati (ma mai sconfitti)

Incas e conquistatori spagnoli non riuscirono a sottometterli. Dopo l’indipendenza dalla Spagna, furono traditi. La dittatura di Pinochet non riconobbe mai i loro diritti e li escluse dalla Costituzione. Oggi la scrittura di una nuova carta fondamentale potrebbe dare ai Mapuche un po’ di giustizia.

Tra le mille bandiere che sventolano a Plaza Dignidad, spiccano gli stendardi mapuche: l’unico popolo indigeno che è riuscito a tener testa ai conquistadores, sebbene a carissimo prezzo, e tuttora vittima di plurime discriminazioni. Nella wenüfoye, la bandiera mapuche, è riassunta la cosmogonia di quel popolo: le tre fasce orizzontali rappresentano le diverse dimensioni dell’esistenza (la blu si riferisce a quella celeste, la verde a quella terrestre, la rossa alla dimensione interiore, della natura e dell’uomo); al centro, c’è il tamburo sacro, le cui decorazioni alludono ai punti cardinali e al ciclo delle stagioni.

Cosa simboleggia la wenüfoye per gli insorti cileni? Per intendere il Cile e il momento costituente in atto, è indispensabile comprendere cosa rappresenta il popolo mapuche nella cultura cilena.

Due visioni del mondo opposte

La questione mapuche risale ai tempi della colonizzazione, un conflitto secolare basato su due visioni del mondo inconciliabili: quella europea legata all’idea di progresso, a una concezione del tempo lineare e fondata sulla proprietà privata; e quella mapuche che pensa il tempo in maniera circolare e non conosce l’idea di progredire. I Mapuche vivono in comunità, vedono come un abominio la proprietà privata della terra. Il mapu è la terra, vi sono terre sacre ed è lì che vivono gli antenati. È, dunque, inconcepibile che qualcuno recinti i boschi, mettendoci un cartello «proprietà privata» e separando i Mapuche dai loro predecessori e dalle terre ancestrali del Wallmapu, la terra mapuche.

I Mapuche resistettero prima agli Incas, poi ai conquistatori spagnoli, i quali, non potendoli sconfiggere, nel 1641 firmarono con essi un trattato di pace. Come fece a resistere una popolazione nomade e apparentemente meno potente di altri regni indigeni, i quali invece furono travolti dagli invasori? La forza dei Mapuche sembra stia proprio nell’assenza di un’organizzazione politica centralizzata. Tradizionalmente, questa popolazione si aggregava in nuclei piccoli, sparpagliati e mobili, con una leadership fluida, a metà tra la sfera politica e spirituale. Ciò li avrebbe resi più sfuggenti alla capacità del conquistatore di sconfiggerli, sottometterli o corromperli.

All’inizio del XIX secolo, le diverse comunità indigene ebbero un ruolo determinante nel conseguimento dell’indipendenza cilena dal dominio spagnolo. Ma una volta che la nuova nazione fu costituita, ne furono traditi. Le terre nelle quali i Mapuche e gli altri popoli originari vivevano di agricoltura e allevamento, furono un po’ alla volta vendute «legalmente» o addirittura donate dalla classe dirigente cilena a magnati locali e stranieri e a multinazionali in cambio di appoggio e favori. Da metà Ottocento, i Mapuche si trovarono a combattere contro le truppe del nuovo Cile indipendente. E contro i coloni, migranti europei ai quali era stato promesso un sogno di prosperità, un pezzo di terra e che invece si ritrovarono in mezzo a un conflitto che non conoscevano. Il governo socialista di Allende (1970-1973) avviò una riforma per l’esproprio dei latifondi e la loro statalizzazione o redistribuzione ai contadini e ai popoli originari. La dittatura, sostenuta dai grandi proprietari fondiari, non solo interruppe questo processo, ma varò una controriforma agraria attraverso cui le terre confiscate vennero restituite ai vecchi detentori. E i Mapuche, in gran numero contadini e comunisti, furono tra i primi obiettivi della repressione seguita al golpe.

Le ferite procurate da secoli di conflitti sono profonde: sottomissione, razzismo, conversioni forzate, culture cancellate.

Lo scontro tra stato e movimenti indigenisti è ancora vicenda di cronaca. Uno dei casi che ha destato maggiore indignazione nell’opinione pubblica cilena è stato quello dell’uccisione di Camilo Catrillanca per mano del comando Jungla, una squadra speciale di carabineros, addestrata tra Colombia e Stati Uniti per svolgere operazioni preventive nelle regioni del Bio Bio e dell’Araucania, dove è più presente la popolazione mapuche. Il giovane contadino mapuche è stato freddato mentre lavorava il suo campo, esattamente un anno prima dello scoppio della protesta di Plaza de la Dignidad.

Il «colonialismo giuridico» dello stato cileno

Oggi, nel processo costituente in atto, i Mapuche vedono un’opportunità. Il «colonialismo giuridico» si manifesta anche nella grande omissione della Costituzione, l’unica in America Latina a non menzionare i popoli indigeni. In tal modo non sono tutelate le lingue e le culture, né tantomeno riconosciuti – anche solo parzialmente – gli istituti, le norme e le consuetudini che caratterizzano la vita dei nativi del subcontinente americano fin dall’epoca precolombiana. Ecco perché una delle richieste più condivise della mobilitazione attuale è per una nuova Costituzione «plurinazionale».

«Partecipiamo al processo, vogliamo una nuova Costituzione che riconosca le varie nazionalità presenti in Cile, come è successo in Brasile e Bolivia di recente», spiega Jessica Cayupi, avvocata e portavoce della Rete delle donne mapuche. E continua: «Chiediamo diritti collettivi come popolo: libertà di insegnamento della nostra lingua, di cultura, autodeterminazione. E terre. Non vogliamo essere indipendenti, è un risarcimento per tutto ciò che ci è stato tolto in passato. La nuova Costituzione, scritta con la partecipazione diretta dei popoli originari, è il primo passo».

Una cultura di libertà e dignità

«I Maya e gli Aztechi hanno lasciato templi e piramidi, gli Incas il Cuzco. Perché dovremmo essere orgogliosi della cultura mapuche? – si chiede il filosofo Gastón Soublette -. Sono gli unici che non si sono arresi agli spagnoli. A questa resistenza è dedicato “La Araucana”, poema epico in lingua spagnola della fine del XVI secolo. Ma cosa hanno difeso per tre secoli? La loro cultura materiale era povera, la ceramica banale. L’opera magna dei Mapuche è immateriale: è una cultura di libertà e di dignità umana. I Mapuche sono come il popolo di Israele: non ha lasciato tracce materiali rilevanti, ma ha dato il monoteismo al mondo». Forse anche per questo la wenüfoye è diventata uno dei simboli della grande protesta sociale di fine 2019.

Visione europea e cosmovisione mapuche

In mapudungún (letteralmente, parlare della terra), la lingua dei Mapuche, esistono quattordici verbi per descrivere modi e gradi del risvegliarsi. Questa attenzione meticolosa al passaggio tra sonno e veglia è legata alla cosmovisione di questo popolo. Nella cosmologia mapuche, l’uomo – Wenchu, da wen (cielo) e chu (contrarre; cfr. Diccionario Mapuche), traducibile come «l’uomo è un cielo contratto in un corpo» – cascò dal cielo perdendo i sensi nell’impatto sulla terra. Allora la donna – Dhomo, cioè «lei per la quale siamo di più», poiché dà luce, ma anche perché eleva, risveglia l’uomo – scese dal cielo a risvegliarlo, ma dimenticò di svegliare il cuore. Da allora la missione dell’essere umano è fare in modo che la propria anima torni a essere pienamente vigile e cosciente.

La cultura mapuche, la lingua in particolare, è stata per lungo tempo un elemento di discriminazione. Jessica Cayupi è una warriachi, una Mapuche nata in città. «Sono nata a Santiago in una famiglia mapuche. I miei non mi hanno insegnato il mapudungun, perché non volevano trasmettermi lo stigma di essere indigena. Ho vissuto il razzismo e sono cresciuta con il mito della discendenza europea. Un cognome spagnolo è più prestigioso di uno mapuche. Ma ci si dimentica che gli spagnoli qui arrivavano spesso come uomini soli. Non si sono riprodotti tra loro, hanno trovato le donne indigene, molte sono state violentate. E i battesimi forzati hanno cancellato i nostri nomi. Ci hanno imposto lo spagnolo e la loro religione, cancellando la nostra lingua e la nostra cosmovisione. La nostra cultura è per certi versi superiore a quella europea, che mette l’uomo al centro del mondo. Per noi si deve vivere in armonia con tutte le forme di vita, umane e non. Tutto ha uno spirito. Da bambina litigavo con i miei coetanei quando spezzavano il ramo di un albero per gioco. Per me è un abominio. È superiore alla nostra, la cultura dell’accumulazione e dell’individualismo che ha prodotto il disastro ambientale in atto?», si chiede Cayupi.

Violenza e camion

Nella divisione amministrativa odierna, la Wallmapu corrisponde all’Araucania, la regione più povera del paese dove industrie estrattive, spesso straniere, hanno un comportamento predatorio, distribuiscono poca ricchezza e lasciano siccità e inquinamento. In Wallmapu si respira un clima di violenza latente: zone militarizzate, fondi agricoli protetti dai carabinieri, camion bruciati, blocchi stradali. Ogni tanto la violenza esplode e qualcuno muore. È successo a una coppia di anziani proprietari terrieri, discendenti di europei, bruciati vivi in casa. Ed è successo a diversi Mapuche, colpiti alle spalle dalle pallottole dai carabinieri, i quali hanno poi messo in piedi goffi tentativi di depistaggio.

Ad agosto 2020, numerosi tir hanno bloccato importanti snodi stradali del paese, richiamando alla memoria quanto avvenne nell’ottobre del 1972 (paro de los camioneros), quando quarantamila autisti incrociarono le braccia per quasi un mese. Allora si trattò di un piano per destabilizzare il governo Allende, promosso dal padronato economico e industriale, supportato dagli Stati Uniti di Richard Nixon e Henry Kissinger (come confermano gli archivi Usa desecretati a fine 2020) e realizzato d’intesa con gli apparati militari che, infatti, non intervennero a bloccare la protesta.

La manifestazione degli autotrasportatori del 2020, come quella del 1972, è uno sciopero padronale in quanto promosso dai proprietari dei camion più che dai camioneros stessi. I tir che trasportano i prodotti di quelle aziende sono stati sovente il bersaglio degli attacchi di membri di gruppi radicali mapuche. Le organizzazioni di categoria hanno promosso l’agitazione reclamando e ottenendo maggiori interventi e investimenti per incrementare la sicurezza nelle rotte verso il Sud del paese, nonché drastiche misure repressive nei confronti dei riottosi.

Passata la tormenta dei giorni di protesta di agosto, è tornato il quotidiano: nei disegni dei bambini dell’Araucania, insieme al prato alla casa e al cielo, ci sono gli elicotteri e le camionette dei militari. I figli degli opposti fronti crescono dentro un contesto di violenza. Per fare la pace, conclude Jessica Cayupi, «serve giustizia innanzitutto. Il processo costituente è il primo passo, non l’ultimo. La nostra lotta durerà ancora».

Federico Nastasi

La Chiesa cattolica cilena durante la dittatura

Solidarietà (ma anche connivenza)

La Chiesa cattolica cilena ha conosciuto luci ed ombre. Le prime sono legate alle azioni meritorie della Vicaría de la solidaridad, le seconde ad alcuni scandali per i quali papa Francesco ha chiesto perdono.

Durante la lunga notte della dittatura militare di Pinochet (1973-1990), la chiesa cilena ha vissuto due esperienze completamente diverse, opposte tra loro.

Ha visto nascere la Vicaría de la solidaridad, un centro di aiuto giuridico, di coordinamento dei familiari delle vittime della dittatura, dove la fede si intrecciava con l’azione sociale, spesso con veri e propri atti di eroismo. Contemporaneamente, un’altra parte della chiesa è stata refugium peccatorum dei sostenitori della dittatura, offrendo un porto sicuro a quella parte di società cilena conservatrice che la notte del golpe militare aveva brindato con champagne per celebrare la fine del governo di Unidad Popolar del presidente Allende.

Due sono le figure che rappresentano questa dualità: Fernando Karadima e Raúl Silva Henríquez.

Il Rasputin di Santiago

Fernando Karadima Fariña, sacerdote dal 1958, era il parroco della chiesa El Bosque, nella provincia di Santiago, punto di riferimento delle élite cilene. La sua figura è un enigma nella storia del paese: un uomo «volgare e illetterato» che è giunto a «dominare il settore conservatore della società cilena», diventando il responsabile di molti giovani rampolli di quel mondo. Molti di essi sono poi diventati vittime dei suoi abusi sessuali per anni.

La parrocchia El Bosque era l’opposto della chiesa post conciliare di Medellin e Puebla, ovvero di quella chiesa latinoamericana che univa la fede alla prassi assumendo un ruolo sociale. Il «Rasputin di Santiago» non si preoccupava delle ingiustizie sociali e infantilizzava i fedeli pretendendo sottomissione, minacciando continuamente l’inferno e disprezzando le donne, per le quali era previsto un ruolo di obbedienza e subalternità. L’accesso al paradiso era garantito solo dalla fede cieca ne «El Rey» o «El Santito», come si faceva chiamare Karadima. Assistevano alle sue messe consiglieri di Pinochet, ricchi impresari, ex terroristi di estrema destra, e soprattutto un gruppo di adolescenti fragili, spesso cresciuti senza padre. Quest’ultimo elemento era una delle chiavi che Karadima utilizzava per annichilire quei ragazzi e ottenerne favori sessuali, sfruttando il suo ruolo di padre spirituale e i segreti della confessione. Le vittime avrebbero in seguito dichiarato di essersi sentite colpevoli di aver svegliato in lui il desiderio sessuale, a riprova della pervasività del controllo psicologico del loro carnefice.

Il prete svolgeva poi un ruolo fondamentale: induceva – con ogni mezzo – «la vocazione» al sacerdozio nei giovani. El Bosque era un’oasi nel deserto delle vocazioni che la chiesa cilena stava attraversando. Karadima era il direttore spirituale di giovani brillanti che venivano da famiglie di destra, i quali poi scalavano facilmente le gerarchie. Si stima abbia indirizzato una cinquantina di giovani al sacerdozio e che, grazie a loro, abbia costruito una ragnatela di potere nella nomenklatura ecclesiastica cilena, «una rete di protezione attorno ai suoi abusi, l’alibi della sua perversione», dice Luis Lira (in J.A. Guzmán, G. Villarrubia, M. González, Los secretos del imperio Karadima, 2011). Grazie a questa rete, alla conoscenza degli indicibili segreti di molti prelati e alla sua consuetudine con il potere, Karadima è entrato in relazione con Angelo Sodano, nunzio apostolico in Cile tra il 1977 e il 1988, l’epoca feroce della dittatura militare. Sodano lo avrebbe promosso negli ambienti romani, cercando i suoi consigli nelle nomine dei vescovi. Il punto di contatto tra Karadima e Sodano sarebbe stato Rodrigo Serrano Bombal, funzionario della Dina, la polizia segreta di Pinochet, secondo quanto ha raccontato il medico James Hamilton, una delle vittime del prete, che ha aggiunto: «Karadima era ultra pinochettista».

Sodano era assai vicino alla dittatura di Pinochet. È stato lui a coordinare, nel 1987, la visita di Giovanni Paolo II in Cile. Soltanto nel dicembre 2019, il prelato è stato allontanato da incarichi di responsabilità da papa Francesco, per la copertura che aveva fornito all’ex padre messicano Maciel Marcial, fondatore dei Legionari di Cristo, pedofilo e abusatore seriale.

La ragnatela di Karadima è stata squarciata da una donna: Veronica Miranda. È stata lei, la sposa di James Hamilton, che ha cominciato a rifiutarsi di obbedire agli ordini del sacerdote, il quale l’aveva accusata davanti al marito di essere posseduta dal demonio. È stata lei che prima è riuscita a far parlare il marito in casa, poi ha sporto pubblica denuncia. Quando il matrimonio tra i due si è rotto, i coniugi sono stati inizialmente isolati dal loro circuito sociale e accusati di mentire. Ma ormai il guscio era rotto. Insieme ad Hamilton, molti altri uomini hanno denunciato Karadima per gli abusi subiti. La verità è venuta a galla, nonostante numerosi tentativi di insabbiamento del clero cileno: Karadima (condannato nel 2011 dal tribunale ecclesiastico e nel 2018 ridotto allo stato laicale da Francesco) è stato il punto più evidente di una rete di perversione presente dentro la chiesa cilena.

Il viaggio di Francesco

Nel suo (difficile) viaggio nel paese (15-18 gennaio 2018), papa Francesco ha incontrato una delegazione delle vittime di abusi: «Sento dolore e vergogna per il danno irreparabile causato ai giovani da alcuni ministri della Chiesa. È giusto chiedere scusa e appoggiare con ogni mezzo le vittime, e impegnarsi perché non accada mai più» ha detto il pontefice.

Come si spiega dunque l’enigma Karadima? Come ha fatto un uomo «di tanta poca luce e tante meschine ambizioni» ad arrivare a guidare la spiritualità della élite cilena, a costruire una rete di favori, abusi e silenzi? Lo ha fatto solo «grazie a giganteschi aiuti arrivati dalle convinzioni politiche e morali delle élite degli anni ’80, le quali erano attratte dal suo messaggio semplice: il peccato peggiore è quello sessuale, la salvezza e la bontà si raggiungono pregando in una cappella, senza occuparsi di ciò che accade al di fuori del proprio circolo sociale». Nell’ambiente di El Bosque, la predicazione di Karadima permetteva alle élite di conciliare la ricchezza materiale, la condizione di classe dominante e la fede, dentro un sistema di protezione garantita dalla dittatura militare. Il messaggio di Karadima «riscaldava le loro anime», conclude l’inchiesta del libro I segreti dell’impero Karadima.

L’arcivescovo della Solidaridad

Mentre le élite cilene accorrevano al pulpito di Karadima e si tappavano occhi e orecchie di fronte ai mormorii di abusi e di corruzione, nella stessa città di Santiago vi era un’altra chiesa.

Il 4 ottobre 1973, nel giorno di San Francesco, meno di un mese dopo il golpe militare, è nato il «Comitato di Cooperazione per la pace», promosso dall’arcivescovo di Santiago, Raúl Silva Henríquez, per la chiesa cattolica, insieme ai rappresentanti dell’ebraismo e delle confessioni luterana e ortodossa e alcuni pastori evangelici. L’obiettivo era quello di vigilare in modo stabile sulla violazione dei diritti umani perpetrati fin dal primo giorno dell’insediamento di Augusto Pinochet. Per due anni, questo gruppo ha offerto assistenza sociale e legale ai detenuti, a coloro che subivano le torture e le crudeltà degli agenti del generale.

Nel 1975, a causa delle pressioni della dittatura, il Comitato è stato sciolto. L’arcivescovo Raúl Silva Henríquez ha però reagito chiedendo e ottenendo da Paolo VI la creazione della «Vicaría de la solidaridad».

Così, mentre la repressione di Pinochet non conosceva pause, la Vicaría, grazie alla protezione della Chiesa cattolica, ha potuto continuare il lavoro interrotto del Comitato per la pace. Le sue attività erano divise in quattro dipartimenti: giuridico, del lavoro, agricolo e territoriale, arrivando a impiegare fino a 300 persone, tra giuristi, medici, psicologi e altro personale. Oltre a offrire difesa giuridica, promuoveva attività lavorative e di formazione, pubblicava la rivista Solidaridad, organizzava mense sociali che alimentavano migliaia di persone al giorno durante la crisi del 1982. Ed è diventata il punto di raccolta delle denunce di sparizione, permettendo così di costruire un archivio dei desaparecidos. In almeno due occasioni, nel 1978 e nel 1984, ha promosso eventi pubblici a favore dei diritti umani. Non potendo chiuderla, il governo militare ha provato a più riprese a terrorizzare i suoi membri, tramite minacce, persecuzioni, espulsioni e anche assassinii. Ciononostante, la Vicaría ha continuato ad operare durante tutta la lunga notte della dittatura e si è sciolta solo nel 1992, con il ritorno della democrazia. Oggi esiste una Fondazione che ne conserva l’archivio e ne promuove la memoria.

Due modi di intendere la fede

Raúl Silva Henriquez e Fernando Karadima sono le due facce della Chiesa in America Latina. Nelle differenze tra queste due figure, vi è la differente concezione della fede, del ruolo del pastore, del Concilio Vaticano II, del rapporto con le ingiustizie sociali. Una differenza che ha attraversato la Chiesa latinoamericana nel corso della seconda metà del Novecento e che è tuttora vigente.

Federico Nastasi

Archivio MC

- Paolo Moiola, «Buon lavoro, presidenta», maggio 2014;

- Paolo Moiola, Il peso della memoria, giugno 2014;

- Paolo Moiola, Forse Darwin piangerebbe, luglio 2014;

- Paolo Moiola, Eroi e terroristi in un paese ingiusto, gennaio 2011;

- C. Meneses – L. Rubino, Dietro i sorrisi, l’ombra del generale, aprile 2010.

Hanno firmato questo dossier:

- Federico Nastasi – Dottorando in economia, ricercatore presso il Cepal (Comisión económica para América Latina), giornalista indipendente. Vive in America Latina, tra Montevideo e Santiago del Cile, collaborando con radio, riviste, quotidiani in italiano e spagnolo. Ha raccontato il referendum cileno con la newsletter «Plaza Dignidad – Lettere dal Cile». È alla sua prima collaborazione con MC.

- A cura di Paolo Moiola – Giornalista, redazione MC.