Guatemala: Da vittime a protagoniste

Nel paese centroamericano la violenza contro le donne è normalità quotidiana. Ancora di più se indigene. Elena e Cristina, di origine maya ixil, hanno saputo trasformare la loro esperienza in un aiuto per altre vittime.

La cosa che colpisce di più quando si parla con Elena Guzaro è la dolcezza del suo sguardo, un misto di timidezza, fatica, ma anche determinazione. Di fianco a lei, Cristina Raymundo ha occhi vivaci e sinceri. Ti squadra in maniera diretta, senza abbassare la testa, visibilmente divertita.

Sono due modi diversi di osservare il mondo, ma entrambi rivelano la serenità e la consapevolezza di chi, non senza difficoltà, è riuscita a prendere in mano la propria vita e a decidere per se stessa. Sono gli sguardi di chi è stata capace di sottrarsi alle botte di un marito ubriaco, o di chi rifiuta di rimanere intrappolata in una relazione familiare di dipendenza economica o, ancora, di chi vuole studiare per migliorare le proprie opportunità future. Sono gli sguardi tipici di chi è riuscita ad affrancarsi dalla violenza di genere con il proprio corpo e le proprie parole. E dopo averlo fatto, è determinata ad aiutare altre donne a seguire i suoi passi.

Elena e Cristina

Elena Guzaro e Cristina Raymundo sono due donne indigene di origine maya ixil, vivono a Nebaj, a duemila metri d’altezza nella regione del Quiché, zona Nord Ovest del Guatemala. Sono ex vittime di violenza. Ex, perché oggi non lo sono più. Nel presento sono, e lo saranno nel futuro, due defensoras dei diritti umani che, forti della loro esperienza dolorosa, aiutano le loro concittadine, così come le donne provenienti da tutta la regione maya ixil, a riconoscere la violenza e, in questo modo, a liberarsene.

Da anni, Elena e Cristina sono parte integrante dell’Associacion red de mujeres ixiles (Asoremi), un’organizzazione di donne che si batte proprio per richiedere giustizia in nome delle vittime di abusi fisici e sessuali, di discriminazione e di minacce psicologiche. Nel corso del tempo, la Defensoría de la mujer I’x (dove in lingua maya ixil «I’x» vuol dire «donna»), la sede di Asoremi, è diventata un punto di riferimento per bambine, giovani e donne di tutte le età che, in caso di violenza, preferiscono rivolgersi a loro invece di dirigersi da sole alla polizia, che in molti casi non prende in esame le loro denunce.

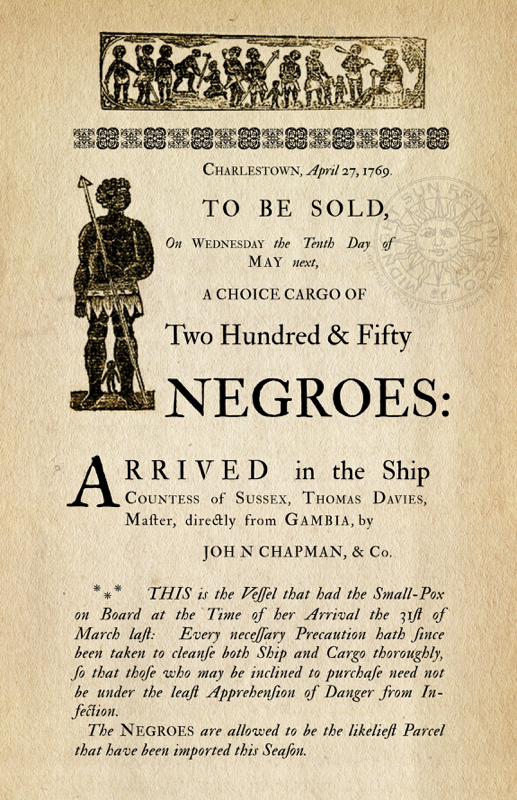

1960-1996: La guerra civile

Elena Guzaro è la presidentessa di Asoremi e sa bene cosa significa essere incastrata in un contesto di violenza. Lei stessa ha vissuto l’esperienza sulla sua pelle. È nata nel 1980, nel pieno del conflitto armato interno che ha causato oltre 200mila vittime e 45mila desaparecidos, tra il 1960 e il 1996, anno in cui sono stati firmati gli accordi di pace. La guerra civile, giocata nel contesto della Guerra fredda, ha visto contrapporsi l’esercito, sostenuto e armato dagli Stati Uniti, a una guerrilla partecipata da contadini, studenti, sindacalisti e alcune organizzazioni di sinistra, tra cui il Movimiento revolucionario 13 de noviembre.

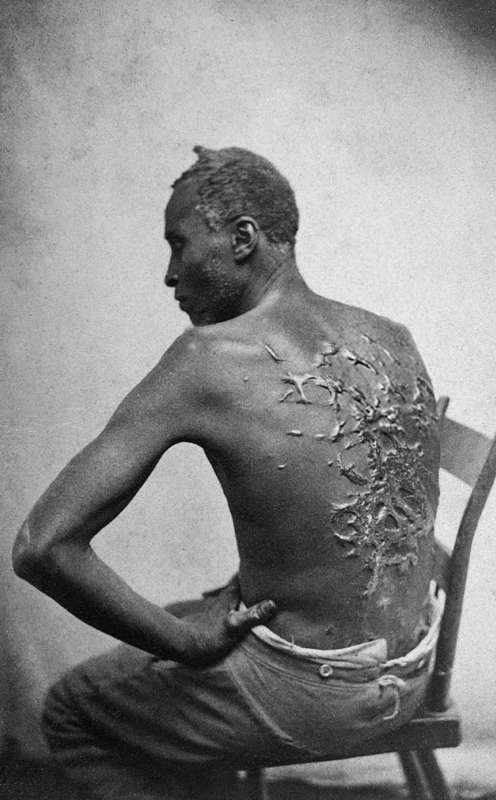

Tra il 1981 e il 1983, il conflitto conobbe una svolta drammatica con una fase genocida, guidata dall’allora dittatore Efraín Ríos Montt, nei confronti della popolazione maya ixil. Il piano elaborato per lo sterminio del popolo indigeno portò all’esecuzione di migliaia di persone, tra adulti e minori. Oltre alle morti e alle sparizioni forzate, si aggiunge alle atrocità di quel periodo anche lo stupro, arma di guerra ripetutamente utilizzata nei confronti delle donne maya ixil.

A oggi, il genocidio è rimasto impunito, pur essendo evidenti le responsabilità dell’ex dittatore. Il report realizzato dalla «Commissione per il chiarimento storico», voluta dalle Nazioni Unite, ha infatti evidenziato che il 93% delle violenze avvenute durante l’intero conflitto armato è stato perpetrato dall’esercito.

La violenza Inizia in famiglia

Allora Elena Guzaro era una bambina di pochi anni ed è riuscita a sopravvivere alla prima violenza della sua vita, a cui, nel tempo, se ne sono sommate altre. «Mio padre è morto nel 1982, durante la guerra, e fin da bambina ho dovuto lavorare nelle piantagioni di canna da zucchero, nella zona della costa Sud – racconta Elena -. Ho avuto il mio primo figlio a 18 anni. Mio marito non mi aiutava, anzi, mi picchiava quando partecipavo alle attività di Asoremi, perché voleva che rimanessi a casa. Era violento, ma io pensavo che fosse normale perché anche mia madre mi diceva che se lui mi picchiava era per colpa mia, perché uscivo per andare a lavorare alla Red con le altre donne. Ora non sto più con lui. Ci siamo lasciati cinque anni fa, ma è stato difficile prendere questa decisione nonostante le botte, perché da quel momento lui ha smesso di sostenere economicamente la famiglia. Io ho sei figli ed è dura mantenerli da sola».

Un problema radicato

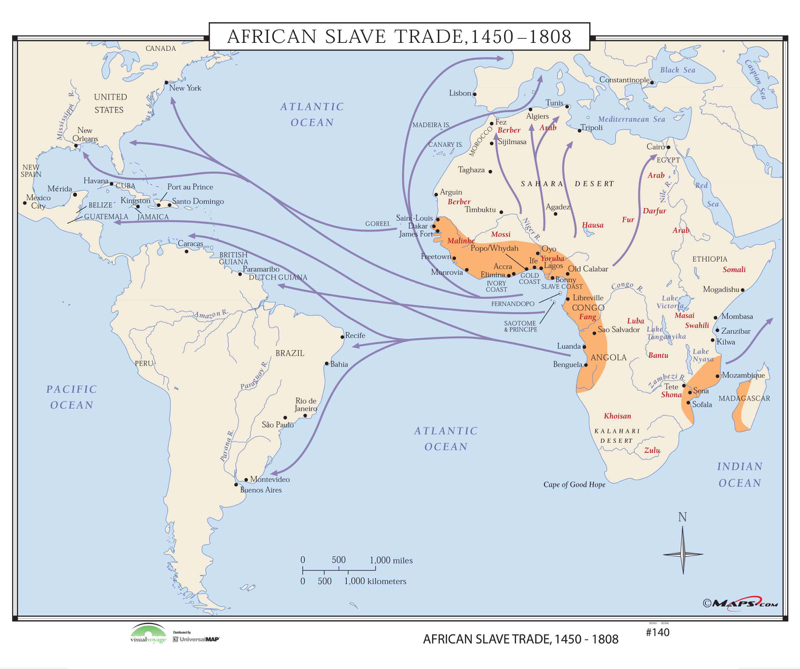

La violenza contro le donne in Guatemala, così come nel Nord dell’America Centrale, Messico e in numerosi paesi dell’America Latina, è un problema radicato. Come in quasi tutto il mondo, la violenza si presenta sotto molteplici forme, a partire da quella fisica, sessuale, psicologica, economica, fino ad arrivare agli abusi dello stato, di cui, per esempio, è stata vittima Elena Guzaro quando, durante il conflitto armato, ha dovuto abbandonare la sua casa per sfuggire al genocidio perpetrato dall’esercito guatemalteco ai danni della sua comunità.

In America Latina è alta l’incidenza del femminicidio, che nel 2020 ha generato oltre 4mila vittime, uccise principalmente per mano di un familiare prossimo, in particolare del compagno o dell’ex.

Secondo gli ultimi dati disponibili dell’«Osservatorio sull’uguaglianza di genere» delle Nazioni Unite, con un tasso di 4,7 donne uccise su 100mila abitanti è l’Honduras ad aggiudicarsi il primato di paese più mortale per le donne, seguito da Repubblica Dominicana e da El Salvador.

In Guatemala, i femminicidi sono attualmente in rapida ascesa dopo una lieve riduzione nel 2020. Secondo il recente report sulla «Violenza omicida», prodotto dal «Gruppo di supporto mutuo» (Gam) del Guatemala, solamente nel mese di gennaio 2022 sono state uccise 52 donne, con una media di quasi due al giorno, a cui si aggiungono ulteriori cinque denunce quotidiane di scomparsa. Il tasso di impunità dei femminicidi sfiora il 98% secondo i dati della «Commissione internazionale contro l’impunità» (Cicig).

In America Latina persiste anche un’elevata violenza patrimoniale, che si verifica quando il padre di famiglia decide di abbandonare il nucleo familiare rifiutandosi di passare gli alimenti ai figli, forzando, di fatto, la donna a sobbarcarsi da sola i costi della famiglia, spesso molto numerosa. Questo tipo di violenza ha un impatto molto forte in particolare sulle donne che, soprattutto in America Centrale, vivono già in una condizione di povertà, a volte anche estrema.

Anche le bambine

Le donne indigene sono maggiormente esposte a discriminazione e violenza «intersezionale» (legata cioè non soltanto al genere, ma anche ad altri aspetti) su base etnica, economica e sociale. Questo significa che una donna maya ixil rischia di essere vittima di violenza non solo perché donna, ma anche per il fatto di appartenere a uno dei 22 popoli maya che, in Guatemala, sono spesso discriminati ed esclusi da investimenti statali in ambito educativo, sanitario ed economico.

Durante il lockdown del 2020, nell’area maya ixil è aumentata in maniera esponenziale la violenza fisica e sessuale ai danni anche di bambine e giovani donne che sono dovute rimanere a casa, costantemente a fianco del proprio aguzzino.

«Durante la pandemia abbiamo ricevuto molte segnalazioni di violenza – racconta Cristina Raymundo -. In quel periodo abbiamo provato a dare assistenza telefonica, ma il servizio non ha funzionato, perché le donne non potevano parlare apertamente di fronte ai loro mariti o alla famiglia violenta. In quel periodo è aumentata la violenza sessuale e il numero di incesti. Abbiamo aiutato alcune donne a scappare di casa, pagando loro un taxi, e le abbiamo ospitate presso la Defensoría, tanto che alcuni bambini sono nati lì. In quel periodo abbiamo provato a insegnare alle giovani madri a prendersi cura dei neonati e di loro stesse».

La Rete delle donne

La Red de mujeres ixiles ha un unico e fondamentale obiettivo: lottare contro qualsiasi forma di violenza sulle donne, attraverso un sostegno concreto, che può essere l’assistenza psicologica, legale, educativa e anche un supporto economico.

La storia della Red, una rete che unisce circa 360 donne impegnate in nove associazioni di base nel comune di Nebaj (Quiché), è iniziata nel 1999 grazie a un capitale di microcredito erogato dal «Fondo di investimento sociale» dello stato guatemalteco, che ha permesso di finanziare le piccole attività economiche delle socie, come, ad esempio, sartorie, allevamenti di polli e coltivazioni della terra. Nel 2005, le nove associazioni hanno fondato ufficialmente la Red de mujeres ixiles.

Elena Guzaro ha iniziato la sua esperienza in una delle organizzazioni di base proprio nel 1999. «Avevo 19 anni. Volevo provare ad accedere al microcredito e imparare anche a leggere e scrivere. Ancora oggi organizziamo corsi di alfabetizzazione per dare alle donne la possibilità di studiare. Io avrei sempre voluto farlo, però da piccola ho dovuto lavorare, per cui ho iniziato tardi, ma ora ho il titolo di maestra. Lavorare alla Red è stato un modo per imparare da donne più grandi di me a riconoscere la violenza e, allo stesso tempo, le ho aiutate a superare gli abusi che vivevano nelle loro case, simili a quelli che subivo io».

Tutte le socie di Asoremi hanno vissuto qualche forma di violenza e in maggioranza vivono in condizione di povertà. Secondo gli ultimi dati della «Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi», il Guatemala si situa al quinto posto nell’area per disuguaglianza nella distribuzione del reddito, particolarmente evidente nei salari delle donne indigene che, lavorando spesso come tessitrici informali, guadagnano circa 50 dollari al mese a fronte di un salario minimo nazionale di 350 dollari mensili.

Persecuzioni e minacce

La volontà di aiutare le donne a diventare indipendenti mentalmente ed economicamente da partner violenti è alla base del lavoro della Red de mujeres ixiles. E proprio per questo, molte delle socie sono state vittime di persecuzioni e minacce da parte di uomini o, in alcuni casi, di persone anonime.

Nel 2018, una socia è stata uccisa mentre camminava per tornare a casa e molte compañeras della Red sono state derubate e attaccate verbalmente e fisicamente.

Ma le violenze e la paura non le annichilisce. Anzi, le donne della Red continuano a portare avanti il loro lavoro. Ogni anno danno assistenza psicologica e legale a circa 500 donne e promuovono pubblicamente, attraverso eventi pubblici e la radio, la necessità di ridurre la violenza sulle donne e le bambine per creare una società meno conflittuale e più giusta per tutti.

Un lavoro per il quale le socie di Asoremi hanno ottenuto molti riconoscimenti, tra cui il «Premio per i diritti umani» lanciato dall’associazione di Bolzano Operation Daywork Onlus (operationdaywork.org) che Elena e Cristina hanno ritirato durante un recente viaggio in Italia, nel marzo di quest’anno. Il legame di Asoremi con l’Italia è rafforzato anche dalla collaborazione con la Ong torinese Cisv

(cisvto.org), che dal 2009 affianca Asoremi nell’accompagnamento delle vittime di violenza e nella risoluzione dei conflitti nell’area maya ixil.

Curare le ferite

Nel libro Tus pasos y mis pasos, prodotto da Asoremi, le socie dicono di se stesse: «Abbiamo sperimentato violenza domestica, economica, fisica, politica (durante il conflitto armato interno), abusi psicologici e furti. La maggior parte di noi si è formata per poter gestire le proprie attività commerciali e i propri soldi […]. Abbiamo capito l’importanza di essere parte di un’organizzazione e di sanare le nostre ferite».

Le socie della Red de mujeres ixiles sono convinte che una donna sopravvissuta alla violenza possa guarire dal dolore e recuperarsi, se aiutata a farlo.

Cristina Raymundo si occupa proprio di «sanación», un percorso di risanamento delle ferite subite, e da anni aiuta le donne a riprendere in mano la propria vita, a riconoscere e, di conseguenza, evitare per quanto possibile la violenza di genere.

«Sono entrata nella Red nel 2013 e da allora ho sostenuto molte donne nel loro percorso di guarigione – spiega Cristina -. La prima cosa che faccio è ascoltarle, quando arrivano dopo essere state malmenate o abusate psicologicamente. Poi facciamo alcuni esercizi di respirazione e provo a spiegare loro che non devono sentirsi in colpa se si sentono senza forze o spaventate. È normale dopo una violenza. Spesso disegniamo per connetterci mentalmente con la persona che le ha danneggiate, nel tentativo di perdonarla e superare il dolore. Alla fine, le accompagno da altre donne della Red dove possono ascoltare storie simili ed essere ispirate a trovare soluzioni».

Il contesto familiare e sociale

Il processo di guarigione è un percorso collettivo di mutuo aiuto, che permette alle sopravvissute alla violenza di sentirsi accolte e capite, senza giudizi.

Molte donne, indipendentemente dal paese di provenienza, o dal ceto sociale e dal livello educativo, fanno fatica a riconoscere di essere state vittime di violenza. Di fatto, la continua colpevolizzazione che la società attuale fa della vittima alimenta quello storico cortocircuito che impedisce a molte donne, ancora oggi, di ammettere, e quindi di denunciare, gli abusi subiti in prima persona.

«Io arrivo da un contesto patriarcale, dove anche mia madre era vittima di violenza, ma non l’ha mai voluto accettare e riconoscere – continua Cristina -. Per cui ho iniziato io a educare le mie sorelle a essere libere, così come le donne della Red hanno fatto con me. Il supporto e la fiducia che trasmettiamo alle donne è ciò che le ispira a fare la stessa cosa con le altre. Quando una sopravvissuta alla violenza usa la propria esperienza per aiutare una sorella o un’amica a riconoscere e difendersi dalla violenza, smette di essere una vittima e diventa una defensora dei diritti umani, come tutte noi».

Simona Carnino