Myanmar, etnie e nazione

Sommario

-

Tre dita alzate per Aung San Suu Kyi. Foto di Sakchai Lalit / AP. - Colonialismo e diatriba storico-lessicale

- Le minoranze

- Il buddhismo birmano

- La Chiesa cattolica.

- Ha firmato questo dossier

Un anno di giunta militare

L’esercito e la resistenza delle etnie

Dopo il golpe del primo febbraio 2021, il Myanmar è tornato al passato. Un generale è al potere, la leader Aung San Suu Kyi è agli arresti e i numerosi conflitti interni al paese sono di nuovo esplosi.

In Myanmar, stragi, massacri e processi non si arrestano. Nel silenzio del mondo, la giunta militare al potere continua la repressione iniziata con il golpe del primo febbraio 2021. Ma la resistenza non si arrende, soprattutto quella delle milizie etniche, da sempre parte attiva contro i soprusi dei militari.

L’esercito, comandato dal generale Min Aung Hlaing, non risparmia nessuno, spara ad altezza uomo durante le manifestazioni, uccide operatori sanitari e giovanissimi. Dal colpo di stato di un anno fa è in corso una repressione che include esecuzioni e torture, caratteristiche di un ritorno del vecchio regime. L’ultimo brutale episodio è avvenuto nello Stato Kayah, al confine con la Thailandia. Nella «strage di Natale» hanno perso la vita almeno trentacinque civili nel tentativo di fuggire dagli scontri in corso nel villaggio di Mo So tra i gruppi di resistenza armata e l’esercito birmano. I corpi sono stati ritrovati nelle auto bruciate. Tra le vittime ci sono anche due membri dello staff della Ong Save the children.

Tre settimane dopo, il 10 gennaio, un tribunale di Naypyitaw (o Nay Pyi Taw) ha condannato Aung San Suu Kyi, leader della Lega nazionale per la democrazia (Nld) e dominatrice delle elezioni parlamentari del novembre 2020, ad altri quattro anni di prigione per possesso illegale e importazione di walkie talkies e per aver trasgredito alle norme anti Covid. Complessivamente, alla leader birmana sono imputati una dozzina di capi d’accusa. È opinione generale che le modalità dei processi contro di lei siano del tutto illegali, delle vere e proprie farse, come ha commentato Michelle Bachelet, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Proteste popolari e nuove tecnologie

La spirale di violenza in cui si ritrova il paese asiatico non pare destinata a ridursi: il dissenso arriva dalle campagne, dai piccoli villaggi di montagna fino alle proteste in città. I gruppi armati etnici formano un fronte comune col resto dell’opposizione. La prima differenza sostanziale tra le rivolte attuali e quelle avvenute nel 1988 (terminate con la vittoria dei militari) è la tecnologia, che ha aiutato la comunicazione alimentando la protesta collettiva e sviluppando, soprattutto nei giovani, una consapevolezza maggiore sulle violazioni dei diritti umani comprese quelle nei confronti della minoranza musulmana dei Rohingya. Il popolo birmano sta cercando di superare le storiche divisioni etniche per non soccombere a coloro che non hanno rispettato l’ultimo voto democratico, e spinge a continuare il decennio di libertà di cui ha goduto dalla transizione democratica iniziata nel 2011.

Le tre dita alzate in cielo (utilizzate anche per le proteste in Thailandia e Hong Kong) sono divenute il simbolo del movimento civile di disobbedienza. Subito dopo il colpo di stato, migliaia di persone si sono riversate in strada pacificamente e in prima linea si sono ritrovati anche medici e operatori sanitari che, pur consapevoli di dover dare priorità ai pazienti in ospedale, non hanno rinunciato a mobilitarsi organizzando delle cliniche mobili e dei servizi di ambulanza per i feriti nelle proteste. Il personale sanitario da subito ha deciso di boicottare gli ospedali gestiti dalla giunta dando vita al movimento dei «colletti bianchi». La Bbc ha riportato la testimonianza di un medico che riassume il sentimento collettivo della categoria: «Cinquant’anni di precedente governo militare non sono riusciti a sviluppare il nostro sistema sanitario e invece hanno inasprito povertà, disuguaglianza e cure mediche inadeguate. Non possiamo tornare a quella situazione».

Oggi, il Tatmadaw, com’è denominato l’esercito, teme di perdere autorità, non è più solido come in passato e sta subendo perdite e defezioni, oltre ad avere difficoltà a gestire i conflitti e la guerriglia etnica.

![]()

L’indipendenza dal dominio inglese e la formazione degli stati etnici

Storicamente etnicità e nazionalismo hanno una relazione molto stretta. Anthony Smith, uno dei maggiori studiosi del tema, ci ricorda che l’etnia è in costante ricerca di autonomia, unità e identità. Il conflitto con lo stato nazione può insorgere non quando le etnie richiedano statuti regionali piuttosto che autonomie locali, ma quando ritengono di possedere un’altra identità rispetto alla nazione. A livello mondiale, con il diffondersi della globalizzazione, la questione etnica non si è indebolita, ma anzi si è accentuata, favorita dalla perdita di presa da parte dello stato nazione.

Il Myanmar è un esempio di nazionalismo etnico de facto basatosi sull’idea che la nazione troverebbe la propria legittimazione nell’omogeneità etnica di coloro che la guidano (i Bamar, Burman nella narrativa inglese). L’opposizione delle altre etnie ha portato alla costituzione di un apparato nazionalista rappresentato dal Tatmadaw. La complessità del paese nasce dal numero delle minoranze etniche che popolano tutto il territorio birmano e che, dal giorno dell’indipendenza dal Regno Unito, aspirano o alla costituzione di una federazione o alla costituzione di diversi stati autonomi.

L’indipendenza è arrivata nel 1948, al termine di lunghe negoziazioni condotte dal generale Aung San (il padre di Aung San Suu Kyi, assassinato nel 1947), il quale aveva convinto i gruppi di minoranza ad aderire alla nuova Unione. Gli Accordi di Panglong (Panglong agreement) del 1947 schematizzavano i diritti delle minoranze e, in modo particolare, conferivano alle popolazioni Shan e Karenni la facoltà di staccarsi dall’Unione birmana dieci anni dopo l’indipendenza. Ma queste garanzie costituzionali non sono mai state completamente rispettate. L’indipendenza non ha portato ad avere un paese unito, al contrario ne ha esasperato la frammentazione, dando inizio a una serie di logoranti guerre etniche. Alcuni passi positivi sono avvenuti con il Nationwide ceasefire agreement (Accordo nazionale di cessate il fuoco) dell’ottobre 2015 e nell’agosto del 2020 quando l’allora leader Aung San Suu Kyi ha dato il via a incontri con le minoranze etniche – i nuovi colloqui di Panglong -, interrotti poi dal golpe militare del 2021.

Una storia di corsi e ricorsi

Ripercorrere la storia del paese aiuta a capire meglio gli attuali eventi che hanno reso endemica l’instabilità nel paese. Lo storico e scrittore birmano americano Thant Myint-U, ci ricorda che, per decenni, la storia dell’ex Birmania è stata descritta secondo una visione duale manichea che raccontava di una nazione divisa tra il dominio delle giunte militari e i movimenti per la democrazia e diritti umani, mentre la realtà è ben più complessa. Nel suo libro L’altra storia della Birmania, Thant Myint-U s’interroga se è possibile che il mondo abbia frainteso il Myanmar.

La tragicità dei corsi e ricorsi storici del paese ha fatto aprire tardi gli occhi al mondo, non in ultimo all’Occidente, che ha sempre avuto aspettative troppo alte e scontate: il Myanmar doveva essere il progetto democratico per eccellenza degli anni Duemila, un paese destinato ad avviarsi a una transizione democratica con un sicuro lieto fine.

I processi di transizione sono però delicati e richiedono decenni per consolidare un sistema democratico così come lo concepisce la maggior parte dei paesi occidentali, vale a dire con partiti politici in competizione, media liberi e libere elezioni. In Occidente occorre rimproverarsi di non aver avuto la visione d’insieme e di aver considerato la democrazia come un naturale decorso dopo la tirannia militare che ha sempre dominato la storia della Birmania. Questa miopia non ha permesso di interpretare i segnali di fragilità del paese: dai problemi strutturali della società birmana all’eredità scomoda del colonialismo, dalle persecuzioni dell’esercito allo scontro etnico e alla resistenza dei gruppi armati.

![]()

Timidi tentativi di cambiamento

Nel 2008, il Tatmadaw capisce la necessità di superare l’isolamento del Myanmar sulla scena internazionale e far rimuovere le sanzioni (all’epoca le più severe mai adottate contro qualsiasi paese del mondo, Corea del Nord inclusa), imposte per le violazioni dei diritti umani. In quell’anno viene concessa una nuova Costituzione (la terza nella storia birmana) che prevede elezioni multipartitiche. L’operazione per ingraziarsi l’Occidente – inclusa l’Unione europea – si conclude con la liberazione dagli arresti domiciliari, nel 2010, di Aung San Suu Kyi, The Lady, «La Signora», com’è sempre stata soprannominata. Premio Nobel per la pace, adulata in patria ma soprattutto dalla comunità internazionale (almeno fino allo scoppio della questione dei Rohingya), sulla Lady vengono riposte le speranze di un futuro democratico senza però considerare che lei non si è mai potuta liberare veramente dei suoi carnefici.

Nel 2012 Aung San Suu Kyi entra in parlamento, dopodiché nel 2015 il suo partito – la Lega nazionale per la democrazia – vince le elezioni, le prime libere e regolari per un’intera generazione di birmani.

A causa della restrizione costituzionale imposta dalla giunta militare che esclude dalla carica i candidati con coniugi o figli stranieri (il marito della Lady era un cittadino inglese), alla Lady non è possibile ricoprire la carica di presidente. Nel 2016, diventa così la leader de facto del governo, con il ruolo di «consigliere di stato». Ma, nonostante milioni di birmani abbiano votato contro l’Union solidarity and development party (Usdp), il partito dell’esercito, il vero potere rimane nelle mani di quest’ultimo: il 25% dei seggi parlamentari e il controllo dei ministeri chiave del paese, tra cui la difesa, gli affari interni e gli affari di frontiera.

Il golpe del febbraio 2021 riporta il paese nel passato e Aung San Suu Kyi è nuovamente privata della libertà. Le persecuzioni non riguardano più soltanto le minoranze, ma tutto il popolo birmano, unito nella rabbia per il ritorno alla violenza da parte del Tatmadaw.

Secondo i dati dell’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici (Assistance association for political prisoners, Aapp) almeno 1.503 persone sono già state uccise e più di 8.835 manifestanti e oppositori sono stati arrestati e incarcerati (dati al 31 gennaio 2022). Le inchieste della Bbc raccontano un modus operandi fatto di torture e sevizie da parte dei militari, alcuni dei quali anche minorenni. Come confermano le testimonianze raccolte, si sono verificate delle vere e proprie spedizioni punitive nei villaggi per coloro che si ribellavano al ritorno al potere dei generali. Corpi torturati e mutilati sono stati ritrovati nelle fosse comuni, tra cui il corpo di un bambino nei pressi del villaggio Zee Bin Dwin. Il colpo finale alla democrazia è stato quello di silenziare tutti i media locali e vietare l’ingresso ai giornalisti stranieri. Inoltre, lo scorso 14 dicembre, Radio free Asia ha riportato la prima morte ufficiale di un giornalista, il fotoreporter birmano Soe Naing, arrestato a Yangon, mentre documentava una protesta e morto in prigione a dicembre.

Detto questo, è evidente che la situazione del Myanmar non spiace a tutti gli attori, a cominciare dalla vicina superpotenza cinese.

Le nuove vie di Pechino

Situato nel cuore del Sud Est asiatico, il Myanmar occupa una posizione geopoliticamente strategica soprattutto per le nazioni con cui confina: India e Bangladesh a Ovest, Cina a Nord Est.

Fin dall’antichità, la Cina ha giocato un ruolo dominante in molti settori dell’economia birmana. Tra le montagne a Nord del paese si estendeva la storica rotta commerciale conosciuta come via della seta, che collegava il mondo cinese a quello indiano fino al Mediterraneo. Oggi, il progetto della nuova via della seta viene portato avanti sotto il nome di One belt one road. Ufficialmente, esso riguarda una settantina di paesi, che si sono resi disponibili ad allineare i propri piani di sviluppo a quello di Pechino.

Le mire commerciali cinesi puntano al Golfo del Bengala (Oceano Indiano) e ai giacimenti di petrolio e gas del Myanmar, formando un corridoio economico che si estende da Ruili, nella provincia cinese dello Yunnan, attraversa Muse e Mandalay fino a Khyaukphyu nel Rakhine State e segue i gasdotti e gli oleodotti costruiti nel 2013 e nel 2017. All’estremità del percorso del Myanmar è previsto un porto e una zona economica speciale a Khaukphyu. Il collegamento con la città del Rakhine è importante per Pechino, in quanto consente alla Cina di trasportare rapidamente via terra petrolio e gas, oltre a beni e risorse prodotti a livello regionale e quindi meno costosi, aggirando la rotta marittima attraverso lo stretto di Malacca (tra Indonesia e Malesia). Gli oleodotti, già operativi, sono di proprietà della China national petroleum corporation (Cnpc) e della Myanmar oil and gas enterprise (Moge), entrambe grandi società statali. Inoltre, il progetto prevede la costruzione di una rete ferrovia Muse-Mandalay di 431 km, con costi stimati in nove miliardi di dollari, che collegherebbe il Myanmar alla rete ferroviaria cinese. Un’altra parte importante del corridoio commerciale sarà costituita da tre zone di confine. Le zone prevedono aree produttive e commerciali senza tassazione, hotel e servizi finanziari. Secondo un piano politico pubblicato nel 2019 dal ministero del Commercio del Myanmar (Silk road briefing), le località sarebbero Muse e Chinshewehaw nella parte settentrionale dello Stato Shan e Kan Pite Tee nello Stato Kachin.

L’Onu e la strategia cinese

Oltre al principale partner commerciale, la Cina si è rivelata per il Myanmar un indispensabile alleato politico in sede Onu. Utilizzando il suo seggio nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Pechino ha protetto il paese da alcune sanzioni internazionali difendendo così i propri interessi economici. Come confermato anche dall’analista politico U Maung Maung Soe al giornale the Irrawaddy: «L’Occidente ha spinto il Myanmar tra le braccia della Cina, che non si arrenderà facilmente per portare avanti i propri piani strategici. Di conseguenza, è meglio trovare soluzioni pratiche per collaborarci».

Riguardo all’attuale crisi politica nel paese, la Cina – strategicamente – cerca di evitare ogni forma di coinvolgimento esplicito sia nell’appoggiare la giunta militare sia nel favorire una possibile resistenza armata, in quanto il suo scopo rimane quello di tenere il più lontano possibile un ritorno nel paese delle potenze occidentali.

Federica Mirto

Colonialismo e diatriba storico-lessicale

Due nomi, 135 etnie, tanti conflitti

Il termine «Myanma» appare per la prima volta in una incisione circa mille anni fa. Si attribuisce il suo significato originario alle genti che vivono nella valle dell’Irrawaddy, il principale fiume del paese. Nel corso dei secoli esse si proclamano Myama pyi (il paese Myanma) o Myanma naig-nga (Mynama, la terra conquistata). L’aggettivo «Bama» viene introdotto nel XVII secolo e deriva da Bamar (Burman) che indica il gruppo etnico maggioritario. Con l’arrivo dei primi europei il sostantivo «Birmania» si diffonde, mentre la colonizzazione inglese ufficializza il nome «Burma». In lingua birmana, il nome rimane Myama pyi1.

Da Burma a Myanmar

La denominazione del paese non causa polemiche fino al 1989, quando la giunta militare, dopo esser arrivata al potere con un colpo di stato, cambia ufficialmente il nome da Burma (Birmania) a Myanmar. La giustificazione ufficiale offerta è che il nome «Myanmar» include tutti i popoli indigeni. Altra ragione plausibile per questa scelta è la volontà di superare il passato coloniale. Ulteriori correzioni vengono fatte con i nomi delle città: per esempio, la città di Rangoon (Rangun), la più grande e nota del paese (già capitale), dopo il 1989 viene denominata Yangon. La polemica intorno all’utilizzo del termine Birmania o Myanmar assume un significato politico, sia all’interno del paese, sia nella comunità internazionale.

![]() Come già accennato, «Burma» è stato imposto dai colonizzatori britannici e non rappresentava tutte le minoranze etniche. Tuttavia, secondo Aung San Suu Kyi e i suoi sostenitori, utilizzare «Myanmar» significherebbe approvare la scelta di una giunta militare e, di fatto, la sua legittimazione storica. A livello internazionale, il cambiamento non è stato riconosciuto all’unanimità: le Nazioni Unite e alcuni paesi, come la Francia, utilizzano il termine Myanmar; invece, Regno Unito e Stati Uniti (ma non i loro media) continuano ad usare il termine «Burma»2.

Come già accennato, «Burma» è stato imposto dai colonizzatori britannici e non rappresentava tutte le minoranze etniche. Tuttavia, secondo Aung San Suu Kyi e i suoi sostenitori, utilizzare «Myanmar» significherebbe approvare la scelta di una giunta militare e, di fatto, la sua legittimazione storica. A livello internazionale, il cambiamento non è stato riconosciuto all’unanimità: le Nazioni Unite e alcuni paesi, come la Francia, utilizzano il termine Myanmar; invece, Regno Unito e Stati Uniti (ma non i loro media) continuano ad usare il termine «Burma»2.

Nel corso del delicato processo di democratizzazione (oggi interrotto dal nuovo golpe militare) ci sono state, peraltro, alcune eccezioni. Per esempio, nel 2012 quando, durante una visita al paese asiatico, il presidente degli Stati Uniti in carica, Barack Obama ha usato sia «Burma» che «Myanmar». La stessa Aung San Suu Kyi ha utilizzato principalmente il termine «Myanmar» durante il suo primo discorso alle Nazioni Unite come rappresentante del paese, nel settembre 2016.

Non soltanto Bamar

Semplificando la questione, possiamo dire che Burma è termine legato alla prepotenza coloniale e Myanmar alla presenza di molte minoranze etniche stanziate lungo le regioni di confine, minoranze che da sempre lottano con i Bamar raccolti soprattutto al centro del paese e detentori del potere. È con esse che qualsiasi governo dovrà dialogare. Come, prima del golpe di febbraio 2021,

si era iniziato a fare attraverso il Nationwide ceasefire agreement (2015) e i nuovi colloqui di Panglong (2020).

Fe.M.

1 Than MyintU, The Hidden history of Burma, Atlantic Books London, 2020

2 In un articolo del 2018, l’Istituto per la pace degli Stati Uniti aveva spiegato che gli Stati Uniti non riconoscevano il cambio di nome perché era stato fatto senza il consenso dei cittadini e, pertanto, lo ritenevano illegittimo: https://www.usip.org/blog/2018/06/whatsnameburmaormyanmar

Le minoranze

Il calderone etnico e l’abbraccio cinese

I Bamar hanno le redini del paese, ma le altre 135 etnie non si arrendono. Sugli uni e sulle altre pesa l’interventismo della superpotenza cinese intenzionata a rafforzare il proprio dominio neocoloniale.

In Asia, si giocheranno molti degli equilibri geopolitici mondiali. Consapevole di questo, la Cina ha tutto l’interesse a mantenere il controllo sui 2.400 chilometri di frontiera che la separano dal Myanmar, dove risiedono alcuni dei principali gruppi armati delle diverse etnie. Come accennato, il gigante asiatico non prende posizioni dirette nella politica birmana, ma diplomaticamente pone le basi per instaurare una forma di neocolonialismo.

Per esempio, l’inefficiente gestione dell’emergenza pandemica dovuta al Covid-19 da parte della giunta militare ha portato Pechino a intervenire: fino ad oggi sono state consegnate più di tredici milioni di dosi di vaccino ai generali del Tatmadaw e più di diecimila vaccinazioni sono state fatte, a luglio, all’inizio della terza ondata, presso il quartiere generale del Kachin independence army (Kia) a Laiza, come riporta il colonello kachin Naw Bu (straitstimes.com).

Il colonialismo del «dividi et impera»

L’atteggiamento da parte della Cina ricorda le tipiche dinamiche instaurate dal colonialismo inglese: dividi et impera, ovvero andare a sfruttare le debolezze interne al paese per rafforzare il potere nelle proprie mani. Le conseguenze del sistema coloniale nel tessuto sociale e culturale di un paese rimangono nel tempo anche una volta cessato il rapporto tra gli stati coinvolti.

In Myanmar, la fase coloniale inglese iniziò nel 1824 come estensione del dominio coloniale dell’India. Fino al 1937, il paese fu infatti governato come provincia indiana. Gli inglesi instaurarono un sistema basato su due amministrazioni: Ministerial Burma e il Frontier area. Questa divisione diede inizio a un susseguirsi di episodi discriminatori portati avanti dai padroni inglesi: alcuni popoli vennero scelti come referenti principali e così s’iniziò a costruire un ordine sociale basato sull’appartenenza etnica e sull’esclusione, spianando la strada alle rivalità interne tra popoli che fino a quel momento non avevano sviluppato attriti o dissapori.

I gruppi etnici dei Karen, Kachin e Chin, in maggioranza cristiani, assunsero posizioni di rilievo, «a discapito di altri gruppi, ritenuti meno adatti a comunicare con l’Inghilterra e ad agire secondo le sue volontà» (Valeria Dell’Orzo, in istitutoeuroarabo.it) portandoli persino a combattere tra le file dell’esercito inglese contro quello giapponese nella Seconda guerra mondiale.

I Chin e il cristianesimo

Con il colonialismo arrivarono anche i primi missionari battisti che introdussero il cristianesimo nei villaggi abitati dal gruppo etnico chin, nella vasta catena montuosa che risale dal Myanmar occidentale fino al Mizoram nel Nord-Est dell’India. Oggi i Chin abitano l’unico stato del Myanmar a maggioranza cristiana (86% di cristiani, secondo il censimento governativo del 2014).

Riconoscibili per i loro tradizionali tatuaggi, come quasi tutte le etnie, anche i Chin hanno un proprio esercito (Chin defence force, Cdf), ma le loro proteste sono sempre state causate soprattutto dalle condizioni di vita molto precarie: mancanza di strutture sanitarie ed educative e di lavoro. Come riportato dal report della Banca mondiale e Undp condotto nel 2017, lo Stato Chin è il più povero del paese: sei persone su dieci vivono in condizioni precarie. Tanto che molti giovani uomini chin, nel disperato tentativo di sfuggire all’estrema povertà, si sono arruolati nell’esercito birmano. Un altro fattore che determina la mancanza di opportunità economiche è la totale assenza di infrastrutture, molti villaggi nello Stato Chin sono accessibili solo a piedi, tramite una rete di piccoli sentieri.

Inoltre, come altri gruppi etnici anche i Chin sono stati vittime del processo di «birmanizzazione» che, tra le diverse forme di discriminazione, prevede il divieto d’inserire la storia della loro etnia nei libri di scuola.

Alla fine degli anni Ottanta e inizio degli anni Novanta, le tensioni con il governo militare sono esplose: torture, stupri, arresti e lavori forzati ne sono state le conseguenze.

A gennaio 2022, la Chin human rights organization (chinhumanrights.org) ha riferito che i cristiani chin continuano a subire persecuzioni da parte del governo, inclusi sgomberi forzati, incendi dolosi, divieti di raduni religiosi e aggressioni. Oltre sessantamila Chin si sono rifugiati in India, dove continuano il loro destino di povertà con la popolazione locale.

Censimenti inaffidabili

La frammentazione etnica, il multiculturalismo e la diversità di credi religiosi rendono il Myanmar antropologicamente unico: centotrentacinque sono le etnie ufficialmente riconosciute. Tuttavia, non essendoci statistiche affidabili sulla popolazione, nessuno sa esattamente quanti gruppi etnici ci siano e quale sia la loro consistenza numerica.

I censimenti di riferimento sono due, entrambi controversi. Il primo è stato effettuato dagli inglesi nel 1931, il secondo dal governo birmano nel 2014 (29 marzo-10 aprile), in collaborazione con il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa). I risultati di sintesi provvisori sono stati pubblicati nell’agosto 2014 dal ministero dell’Immigrazione e della popolazione. Questi risultati preliminari hanno censito 51.419.420 persone, tra cui circa 1.206.353 che non erano mai state contate, residenti in alcune parti degli stati Arakan, Kachin e Karen.

Numerose organizzazioni della società civile hanno criticato la codifica etnica nel censimento, sostenendo che fosse stata progettata senza un’adeguata consultazione, chiedendo pertanto la sospensione del censimento fino a quando non ci fosse stata la pace nel paese. Inoltre, nonostante le iniziali promesse, oltre un milione di Rohingya sono stati conteggiati come «altri» in quanto la definizione di «Rohingya» non era consentita. Infine, il censimento non ha contato i milioni di birmani che vivono fuori dal paese. Pertanto, la fiducia nelle cifre del governo rimane problematica, in particolare per quanto riguarda le dimensioni delle popolazioni etniche.

Dall’indipendenza ad oggi, i governi hanno cercato di esasperare un nazionalismo propagandistico e discriminatorio, basato sul privilegiare l’etnia dei Bamar, predominante nel paese (il 68% della popolazione, secondo il citato censimento del 2014).

I Bamar parlano il birmano (lingua ufficiale) e professano il buddhismo theravada. I vantaggi politici e sociali dei Bamar sono stati palesi anche nelle elezioni del 2015, che hanno inaugurato il breve periodo della transizione democratica con il volto di Aung San Suu Kyi, essa stessa di etnia bamar.

I Rohingya e gli errori della Lady

Negli ultimi anni, la maggior parte dei rifugiati – sia all’interno che all’estero (soprattutto in Bangladesh) – sono stati i citati Rohingya dello Stato Rakhine, minoranza etnica musulmana da sempre – ne abbiamo accennato – oggetto di repressione.

Nel 2016 e nel 2017, il Tatmadaw e le forze di sicurezza locali hanno organizzato una brutale campagna contro di essi, uccidendo migliaia di persone e radendo al suolo centinaia di villaggi. Gruppi per i diritti umani e funzionari delle Nazioni Unite sospettano che i militari abbiano commesso un genocidio.

Tanto che, a novembre 2019, il Gambia, paese africano distante 11.500 chilometri dal Myanmar ma a grande maggioranza islamica, ha intentato una causa internazionale contro il Myanmar presso la Corte internazionale di giustizia con sede a l’Aia (International court of justice, Icj), accusando il paese di aver violato la Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio.

Da parte sua, quando era al governo, Aung San Suu Kyi ha sempre negato che fosse in atto una pulizia etnica, pregiudicando in maniera importante la sua immagine virtuosa di premio Nobel per la pace e confermando che la giunta militare non aveva mai smesso di dirigere, da dietro le quinte, le azioni del neoeletto governo democratico. Peraltro, le prospettive di una democrazia giusta e rispettosa nei confronti delle minoranze etniche si erano esaurite anche con la Lady al potere non soltanto per la questione dei musulmani rohingya, ma anche per le altre minoranze etniche che non hanno ottenuto più vantaggi o più partecipazione politica. Nelle camere del parlamento, i Bamar detenevano il 60,2% dei seggi, i Kachin 1,2% e poco di più le altre minoranze, a eccezione dei Rohingya che, non avendo diritto al voto, non potevano avere rappresentanti all’interno delle camere. Dunque, anche con Aung San Suu Kyi al governo, il Myanmar aveva confermato di essere un’«etnocrazia».

Gli eserciti etnici

Le tensioni con i gruppi etnici hanno radici nel passato e sono state esacerbate dalla giunta militare al potere nel 1962, che ha ridotto i diritti delle minoranze alimentando interminabili conflitti armati con il Tatmadaw. Questo ha portato alla formazione di più di venti organizzazioni armate etniche e oltre a dozzine di piccoli gruppi di milizie, producendo quella che alcuni analisti hanno descritto come la guerra civile più lunga del mondo.

Le zone calde dove risiedono i movimenti indipendentisti sono principalmente quelle lungo i confini: nello Stato Rakhine, l’esercito buddhista pro-Rakhine (non Rohingya); nello Stato Kayin, i Karen; nello Stato Shan, lo Shan state army (scisso in due gruppi, Nord e Sud) e l’United wa state army (nato dal partito comunista e con base nell’etnia wa); nello Stato Kachin e parzialmente in quello Shan, l’esercito per l’indipendenza dei Kachin (Kia).

Dopo il golpe del febbraio 2021, secondo molte organizzazioni per i diritti umani, la maggiore resistenza contro la nuova giunta militare si registra negli stati birmani a forte presenza cristiana: lo Stato Chin, abitato da una maggioranza di cristiani, e lo Stato Kachin.

I Kachin e il Tatmadaw

Dopo i Chin, la seconda minoranza cristiana presente in Myanmar sono i Kachin. Il numero esatto di questa etnia è sconosciuto a causa dell’assenza di dati affidabili. Tuttavia, la maggior parte delle stime suggerisce che potrebbero essere circa un milione. Di essi circa il 34% è cristiana, mentre la parte restante segue il buddhismo o l’animismo.

Con i Kachin le ostilità nascono ufficialmente nel 1961 con la formazione del Kachin independence army (Kia), creato dalla diserzione di militari kachin, precedentemente arruolati dall’esercito nazionale.

I Kachin sono una delle minoranze etniche che avevano firmato l’accordo di Panglong del 1947, e come tali avevano ricevuto l’approvazione per la creazione di un proprio stato separato, che si rifletteva nella prima costituzione della Birmania di recente indipendenza. Per un po’ questo era stato sufficiente per evitare insurrezioni immediate contro il governo. La situazione cambia drasticamente nel 1961, quando il buddhismo viene dichiarato religione di stato. Percepito come un affronto dai Kachin cristiani, si arriva alla creazione della Kachin independence organisation (Kio) e la sua ala militare, il citato Kia. L’ultima provocazione è il colpo di stato militare del generale Ne Win nel 1962, poiché il presidente eletto all’epoca è un Kachin, Sama Duwa Sinwa Nawng.

Anche i Kachin subiscono il fenomeno della «birmanizzazione» dell’esercito e delle istituzioni pubbliche. Con essa cresce un forte senso di discriminazione ed esclusione che alimenta la ribellione nelle aree kachin.

Nei primi anni dell’insurrezione, il Kio è in grado di controllare gran parte dello Stato Kachin. La situazione comincia a cambiare dopo il 1988 quando il «Consiglio statale per il ripristino della legge e dell’ordine» (Slorc) inizia a concludere accordi di cessate il fuoco con altri gruppi ribelli e, quindi, a concentrare le forze militari contro i ribelli kachin. La conseguenza è che, nel 1994 (Myitkyina, 24 febbraio), il Kio decide di stipulare un cessate il fuoco con la giunta, che gli consente un certo grado di controllo amministrativo nello Stato Kachin, sebbene tutte le terre e le risorse naturali rimangano sotto l’autorità del «Consiglio per la pace e lo sviluppo» (Spdc).

Secondo Human rights watch, l’accordo di Myitkyina, però, non pone fine alle violazioni dei diritti umani da parte di nessuna delle due parti. Il Kia – secondo gruppo armato etnico non statale del Myanmar – continua a reclutare bambini-soldato, mentre l’esercito birmano continua a utilizzare il lavoro forzato e a confiscare terreni.

Nel 1999 viene fondata l’Organizzazione nazionale kachin (Kno) con l’obiettivo di ripristinare un’autentica unione federale nel paese. Negli anni, il movimento nazionalista kachin è riuscito a creare una forte identità politica tra i diversi sottogruppi di Kachin che abitano la regione. Il Kio mantiene un’amministrazione civile che governa ancora una parte del territorio, operando come uno stato parallelo con propri dipartimenti di salute, istruzione, giustizia.

Accordi fittizi e lotta per le risorse

Tra il 2009 e il 2010, il governo centrale annuncia (mmpeacemonitor.org) che tutti i gruppi armati soggetti ad accordi di cessate il fuoco avrebbero dovuto trasformarsi in una forza di guardia di frontiera (Border guard forces, Bgf) sotto il controllo diretto dell’esercito birmano e rinunciando alla propria autonomia.

I Kachin respingono la proposta, affermando che la propria milizia non si sarebbe trasformata in un Bgf senza una soluzione politica alle cause del conflitto etnico. Ogni accordo di cessate il fuoco tra il Kia e l’esercito birmano va comunque in frantumi il 9 giugno 2011, quando l’esercito birmano attaccò un posto strategico del Kia dando inizio a una grande offensiva militare nello stato dei Kachin. Nei mesi successivi, il Kio perde il controllo di una parte significativa di territorio che aveva precedentemente controllato e amministrato. La presenza di risorse naturali, in particolare di giada, ha complicato la situazione. Le lotte per mantenere il controllo delle ricchezze locali hanno portato a continui combattimenti in alcune aree: i proventi delle miniere (insieme a quelli della droga) costituiscono un finanziamento a cui nessuno dei contendenti vuole rinunciare. Nel contempo, l’estrazione di risorse, la diffusa deforestazione e le dighe idroelettriche costruite nello stato dei Kachin hanno portato anche al degrado ambientale, alla distruzione dei terreni agricoli e all’ulteriore emarginazione della popolazione locale.

Raffreddare il calderone etnico

L’unica opportunità per risanare le sorti di un calderone etnico come il Myanmar sarebbe un vero dialogo tra le varie minoranze e l’élite dei Bamar. Di sicuro, le mosse della giunta militare al potere non sembrano presagire una simile svolta. A meno che gli alleati – con la superpotenza cinese e la piccola Cambogia, in primis – non convincano i militari di Naypyidaw.

Federica Mirto

Il buddhismo birmano

I due volti dello Sangha

La religione è uno dei fattori principali per identificare l’identità etnica, in alcune culture diventa anche il fattore essenziale. I politologi ci ricordano che la religione è una delle principali cause di conflitto dalla fine della guerra fredda (Bernard Lewis) e diventa un elemento esclusivo di discriminazione, anche in modo più significativo rispetto all’identità etnica per quanto riguarda il senso di appartenenza alla nazione (S.P. Huntighton). In base a questi principi, i leader politici invocano la loro lealtà verso una determinata etnia e religione rafforzando una coscienza nazionale a discapito delle minoranze.

L’arrivo del buddhismo

Il Myanmar è entrato in contatto con il buddhismo tramite gli scambi commerciali con l’India: il sovrano indiano Ashoka (304 a.C.-232 a.C.) inviava a Thaton (città dell’odierno Stato Mon) i monaci per diffondere il buddhismo. Nei secoli successivi, il clero buddhista ha assunto un’influenza cruciale per il popolo: i monasteri erano esentati dalle tasse e i giovani ricevevano un’educazione presso le strutture gestite dai monaci. La forte spiritualità si consacrava con la costruzione degli stupa (termine sanscrito che indica edifici votivi dove si conservano reliquie buddhiste), luoghi di devozione e preghiera, simbolo di identità religiosa. Troppo spesso però questa è stata strumentalizzata dai governanti, che si sono serviti della costruzione degli stupa e delle offerte per conquistare l’appoggio dei monaci. Politica e religione si sono incontrati ufficialmente quando il buddhismo è diventato religione di stato con il regno di Pakan nel 1044 e, in seguito, nel 1961 con il primo ministro U Nu fino al colpo di stato del 1962.

Strumentalizzazione e contaminazione

La politica ha strumentalizzato sempre più l’immagine del buddhismo birmano, il quale ne ha assorbito le contraddizioni andando a contaminare la sua natura pacifica.

Spinto dal processo di «birmanizzazione», il nazionalismo ha inevitabilmente innescato una cultura dell’odio verso specifiche minoranze religiose, legittimando movimenti e azioni violente. L’ideologia nazionalista è stata un’arma importante nelle mani della dittatura che ha ispirato intolleranza e marginalizzazione, cercando il costante consenso nella maggioranza del paese (circa 87,9%) che aderisce al buddhismo theravada (una delle due principali scuole di pensiero buddhista, diffusa anche in Sri Lanka, Cambogia, Laos e Thailandia).

Con il nazionalismo strettamente affiliato all’identità birmana sono nati slogan come «Essere birmano significa essere buddhista», ignorando le altre religioni presenti sul territorio come i cristiani (6,2%) e l’islam (4,3%). Una chiara volontà di mantenere esclusa la religione musulmana è stata assunta anche nelle elezioni democratiche del 2015, con colpevole complicità del partito di Aung San Suu Kyi: nessun musulmano ha avuto la possibilità di essere rappresentato nel parlamento lasciando l’87,3% dei seggi nelle mani della maggioranza buddhista e il 10,9% ai cristiani.

L’Occidente e l’iconografia buddhista

Quando, nei primi anni Novanta, il paese ha iniziato ad aprire (pur con varie limitazioni) le frontiere al turismo, l’immagine tipica con cui si sponsorizzava il Myanmar era spesso quella dei monaci vestiti con la loro tradizionale tonaca color zafferano. Oltre a essere diventati un simbolo per il turismo occidentale e cinese, i monaci hanno contribuito nell’attivismo politico del paese. Durante il periodo coloniale erano stati testimoni del movimento per la libertà della nazione e alcuni di loro avevano perso la vita nelle prigioni per mano degli inglesi. Sono stati poi in prima linea contro i militari nel 2007: ottantamila tra monaci e monache hanno manifestato per la democrazia e la liberazione di Aung San Suu Kyi, in quella che è stata poi chiamata la «rivoluzione zafferano», riprendendo il nome dal colore delle loro vesti. Le proteste sono state represse nel sangue, ma hanno certamente attivato un processo di cambiamento attirando l’attenzione internazionale e, probabilmente, hanno contribuito a spingere i militari verso le prime riforme.

In Myanmar, il sangha (altro termine di origine sanscrita che indica la comunità dei monaci) ha però due volti: quello dei monaci martiri per la lotta dei diritti democratici rappresentati da U Gambira (ex monaco che fu guida politica e religiosa durante la «rivoluzione zafferano») e quello dei monaci islamofobi che hanno manifestato con violenza nei confronti dei Rohingya, guidati da Ashin Wirathu. Due personalità buddhiste opposte, ma entrambe con le loro esistenze legate al regime militare.

U Gambira è stato torturato, imprigionato per quattro anni e, dopo l’iniziale condanna a sessantotto anni di reclusione, è stato rilasciato durante l’amnistia di prigionieri nel gennaio 2012. L’ex monaco ha sofferto diverse malattie fisiche e disturbi di salute mentale: «Mi hanno negato ogni cura medica e lasciato senza documenti d’identità. Non c’era neanche un monastero disposto ad accogliermi e, per paura di rappresaglie del governo, sono stato costretto a spogliarmi degli abiti religiosi. Diciotto mesi dopo ho sposato mia moglie Marie e ci siamo trasferiti in Thailandia» (La Repubblica, 17 febbraio 2021). Oggi U Gambira vive con la famiglia in Australia dove gli è stato concesso l’asilo politico.

Ashin Wirathu e il movimento «969»

Gambira è convinto che il sentimento antislamico non era sostenuto dalla maggior parte del clero buddhista, ma portato avanti con fervore da Ashin Wirathu e i suoi seguaci perché sponsorizzati (anche economicamente) dai militari. Il monaco di Mandalay è diventato noto in patria e all’estero per i suoi discorsi nazionalisti e persecutori nei confronti della minoranza musulmana dei Rohingya e come leader del movimento «969». Il numero «969» rappresenta i «tre gioielli» della religione buddhista: le 9 virtù del Buddha, le 6 caratteristiche della pratica buddhista (Dharma) e le 9 caratteristiche della comunità dei monaci (Sangha). Nel 2012, il movimento si è trasformato in una vera e propria organizzazione, il Ma Ba Tha (traducibile con «Associazione per la protezione della razza e della religione»). Ashin Wirathu basava la propria campagna antislamica sostenendo che i musulmani avrebbero conquistato il Sud Est asiatico, proclamandosi protettore dell’integrità del buddhismo, dell’identità e razza birmana.

Non a caso, nel luglio 2013, Wirathu è stato soprannominato il «Bin Laden buddhista» dal settimanale Time, che gli ha dedicato una copertina intitolata «il volto del terrore buddhista».

L’esplosione dell’odio

L’istigazione all’odio da parte del monaco ha contribuito a incentivare le violenze nello Stato Rakhine (Arakan) dove risiedono i Rohingya di religione islamica. Nel 2012, la violenza tra le comunità è aumentata, uccidendo centinaia di persone e spingendo più di 140mila Rohingya nei campi per sfollati interni al paese e, nel corso degli anni a seguire, oltre 500mila nel vicino Bangladesh, che oggi ospita il campo di rifugiati più grande del mondo: Kutupalong a Cox’z Bazar. Anche il Dalai Lama, la più alta autorità del buddhismo tibetano, ha condannato il comportamento adottato nei confronti della comunità musulmana, ricordando che usare violenza in nome della religione buddhista è impensabile.

Nel 2017, la massima autorità buddhista del Myanmar ha vietato a Wirathu di predicare per un anno e nel 2018 Facebook ha cancellato la sua pagina per incitamento all’odio.

Il governo democratico dell’epoca lo ha accusato di sedizione e incarcerato nel novembre 2020. Il 6 settembre 2021, a sorpresa, Wirathu – che oggi ha 54 anni – è stato liberato dai militari tornati al potere. Nell’attuale momento storico, ci sono, pertanto, tutti i presupposti per un ritorno in auge dei gruppi nazionalisti buddhisti. Da una parte, la giunta militare cerca con ogni mezzo di costruirsi un’egemonia solida e un gruppo di sostenitori da manovrare, dall’altra molti monaci (tra quelli sopravvissuti) degli anni della «rivoluzione zafferano» non si sono mai veramente ripresi dalla repressione, o perché lasciati ad affrontare da soli i problemi psicologici causati dalla prigionia o perché costretti all’esilio.

Federica Mirto

![]()

La Chiesa cattolica

Cristiani nel mirino

Un’immagine fa il giro del mondo suscitando ammirazione e plauso, e facendo conoscere a tutti l’esistenza di una piccola ma vivace comunità cattolica in un paese a prevalenza buddhista. Una comunità che sta pagando un prezzo molto alto per il suo impegno a favore della riconciliazione e della pace.

La suora e la polizia

È un’immagine che arriva da Myitkyina, capitale del Kachin (uno dei sette stati del paese asiatico), il 28 febbraio 2021. Suor Ann Rose Nu Tawng, infermiera di 45 anni, s’inginocchia davanti a uno schieramento di polizia chiedendo di non sparare sulla popolazione e offrendosi come ostaggio al suo posto (MC 4/2021, p. 56).

Il gesto della suora della congregazione birmana di San Francesco Saverio ha un’eco mondiale. Il 17 marzo papa Francesco, alla fine dell’udienza generale, lo ricorda: «Anche io mi inginocchio sulle strade del Myanmar». A fine anno, la Bbc inserisce suor Ann Rose tra le 100 donne simbolo del 2021.

Il cardinale e il generale

Il gesto di suor Ann Rose rispecchia l’atteggiamento di tutta la piccola Chiesa cattolica del Myanmar impegnata a difendere i più deboli, identificata com’è con diverse etnie minoritarie, e a promuovere pace e riconciliazione. Gesti simili a quello della suora vengono fatti da altri religiosi nel paese e vengono in qualche modo raccolti e portati sotto gli occhi dei militari dagli interventi del cardinale Charles Maung Bo, arcivescovo di Yangon, la città più importante, già capitale, e vice presidente della conferenza episcopale del paese (16 diocesi in tutto).

Dopo la profanazione di alcune chiese da parte di militari a caccia di ribelli, e gli arresti di alcuni sacerdoti, il cardinal Bo scrive un messaggio per l’Avvento 2021 nel quale denuncia la situazione di violenza nel paese e mette in guardia i fedeli dalla tentazione di cercare vendetta, ricordando che «c’è sempre una via non violenta, una soluzione pacifica».

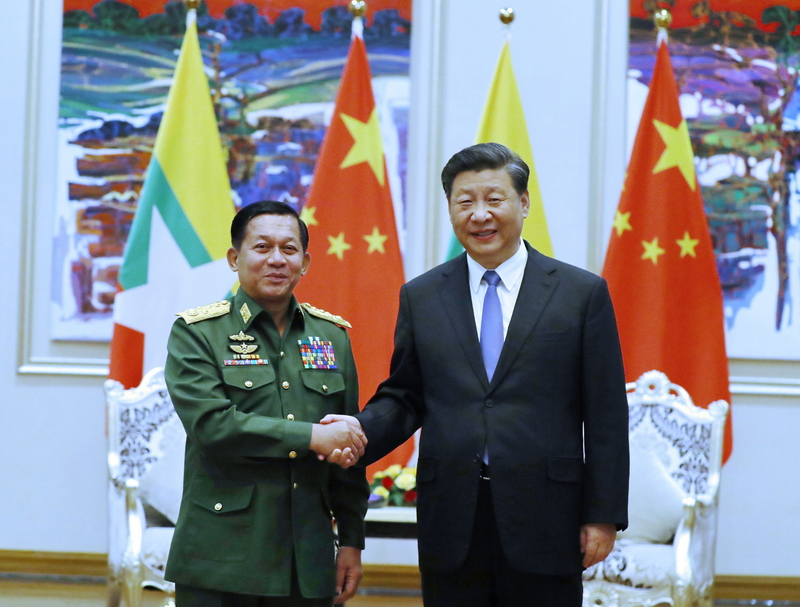

Il 23 dicembre, com’è consuetudine, il cardinale accoglie allo scambio di auguri di Natale del personale dell’arcidiocesi di Yangon il senior general Min Aung Hlaing, che partecipa alla festa per la terza volta accompagnato da molti esponenti del Tatmadaw. Durante l’incontro, il generale e il cardinale hanno un momento di dialogo privato di cui non si conosce il contenuto. Le foto del taglio della torta di Natale vengono ampiamente diffuse dall’ufficio informazioni dei militari e raccontate da The Global New Light of Myanmar, il quotidiano ufficiale in lingua inglese dei golpisti, che vi dedica l’intera pagina 4 esaltando l’impegno dell’esercito per la pace nel paese.

Il giorno dopo, però, il 24 dicembre, i militari compiono un massacro nel villaggio di Mo So, che ha una forte presenza cristiana (vedi pag. 36). Almeno 35 persone, per lo più donne e bambini, sono uccisi, tra essi due operatori di Save the children. Il giorno di Natale vengono ritrovati i loro corpi carbonizzati all’interno di tre veicoli dati alle fiamme. Il 26, nella sua dichiarazione di condanna dell’accaduto, il cardinale Bo definisce il massacro un «indicibile e spregevole atto di barbarie disumano». Assicura la sua preghiera per le vittime e i loro cari. «L’intero nostro amato Myanmar è ora una zona di guerra», afferma facendo riferimento anche agli attacchi aerei nello stato di Kayin che hanno costretto migliaia di persone a fuggire oltre il confine con la Thailandia e ai bombardamenti a Thantlang, nello stato di Chin. «Quando finirà tutto questo? Quando cesseranno decenni di guerra civile in Myanmar? Quando potremo godere della vera pace, con giustizia e vera libertà? Quando smetteremo di ucciderci l’un l’altro? Fratelli che uccidono fratelli, sorelle che uccidono sorelle: questa non potrà mai e poi mai essere una soluzione ai nostri problemi. Pistole e armi non sono la risposta».

L’ultimo intervento significativo del cardinale risale al primo febbraio, giorno del primo anniversario del golpe militare: «Basta armi, aiutateci a ricostruire la pace». E, rivolgendosi ai cristiani: «Sentiamo il vostro dolore, la vostra sofferenza, la vostra fame. Capiamo la vostra delusione, comprendiamo la vostra resistenza. […] A quelli che credono solo nella resistenza violenta diciamo: “Ci sono altri mezzi”».

Francesco e Aung San Suu Kyi

In Myanmar, il buddhismo è stato religione di stato in due occasioni (attorno all’anno mille, durante il Regno Pagan, e nel 1961-’62). La Costituzione del 2008 (sezione 361) gli ha invece attribuito una posizione speciale rispetto alle altre fedi religiose.

Con poco più del 6% dei birmani, il cristianesimo (battisti, anglicani e cattolici) è la seconda fede religiosa dopo quella buddhista. I cattolici sarebbero circa 750mila, in gran parte tra le minoranze etniche dei Karen, Kachin, Chin, Shan e Kayan.

Nel novembre del 2017, Francesco è stato il primo papa a visitare il paese, incontrando autorità civili, militari e religiose. Tra queste ultime anche il monaco Sitagu Sayadaw, leader dei buddhisti del paese asiatico, lontano dall’estremismo di Ashin Wirathu, il monaco di Mandalay, noto per le sue posizioni ultranazionaliste e antimusulmane. Durante quel viaggio, papa Francesco ha incontrato anche Aung San Suu Kyi, leader civile del governo, all’epoca molto criticata a livello internazionale per non aver difeso la minoranza dei Rohingya musulmani dello Stato Rakhine, oggetto di persecuzione (ma molti parlano di genocidio) da parte dell’esercito e dei buddhisti.

Per il Myanmar, anche il 2022 inizia sotto i peggiori auspici con pesanti attacchi dell’esercito negli stati etnici. Il 10 gennaio scorso, rivolgendosi al Corpo diplomatico in Vaticano, Francesco ha detto: «Dialogo e fraternità sono quanto mai urgenti per affrontare, con saggezza ed efficacia, la crisi che colpisce ormai da quasi un anno il Myanmar». Le sue «strade, che prima erano luogo di incontro sono ora teatro di scontri, che non risparmiano nemmeno i luoghi di preghiera».

A metà gennaio, anche mons. Marco Tin Win, arcivescovo di Mandalay, è intervenuto ricordando che il paese sta affrontando «la crisi del Covid-19, la fame, le guerre civili e la tortura».

La redazione

![]()

Ha firmato questo dossier:

Federica Mirto – È laureata in scienze politiche alla Sapienza di Roma. Ha dedicato la sua tesi magistrale (in lingua inglese) al Myanmar: «The ethnic minorities in the democratic processes: the case of Myanmar and Rohingya». Ha svolto vari periodi all’estero: studio presso l’Università di Nantes (Francia), volontariato presso il monastero tibetano Pema ts’al Sakya di Pokhara (Nepal), volontariato presso Oxfam di Manchester (Gran Bretagna), tirocinio a Bruxelles (Belgio), lavoro a Cork (Irlanda) e Edimburgo (Scozia), volontariato a Tijuana (Messico). Oltre che per MC, pubblica articoli e foto per alcune testate online.

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.jpg)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)