USA. Una vergogna lunga 246 anni

testo di Paolo Moiola |

Gli Stati Uniti e la popolazione nera: la schiavitù

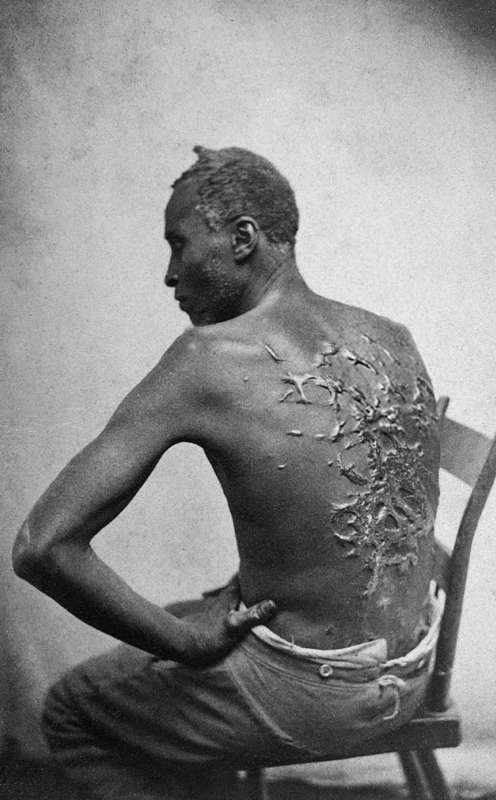

Gli schiavi arrivati dall’Africa non erano persone, ma oggetti. Comprati, venduti, sfruttati, umiliati. Nel 1860, nel Sud del paese, se ne contavano quattro milioni. La guerra civile portò alla fine della loro schiavitù, ma non alla libertà di vivere come i bianchi. Un obiettivo, questo, ancora molto lontano.

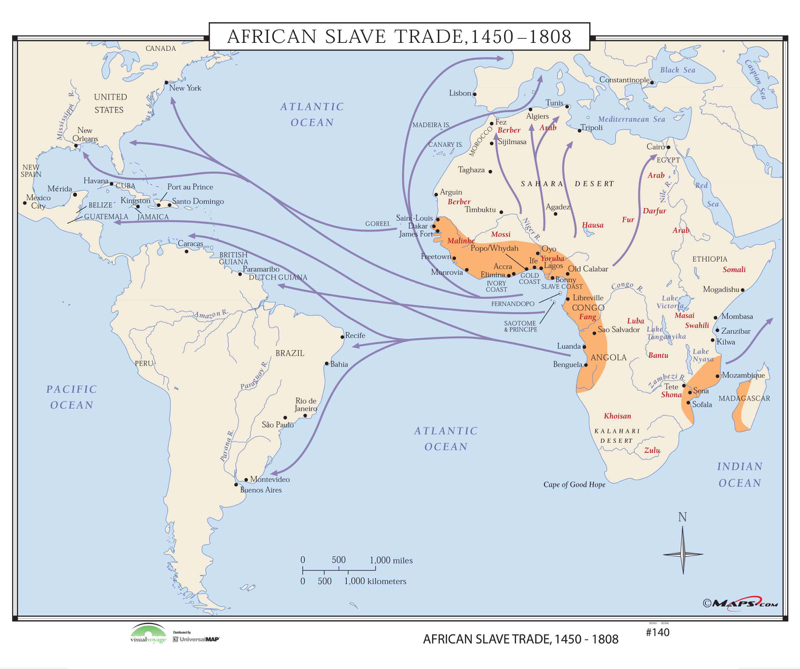

L’inizio del commercio di schiavi africani da parte degli europei è fissato dagli storici al 1441. In quell’anno, i capitani portoghesi Antão Gonçalves e Nuno Tristão catturarono 12 africani a Cabo Branco (l’attuale Mauritania) e li portarono in Portogallo (fonte: brycchancarey.com).

Nel gennaio del 1510 iniziò il trasporto sistematico di schiavi dal continente nero verso il cosiddetto Nuovo Mondo: re Ferdinando di Spagna aveva infatti autorizzato una spedizione di 50 africani da inviare a Santo Domingo. La tratta ebbe poi una significativa escalation nel 1518. Nell’agosto di quell’anno, Carlo V d’Asburgo concesse al cortigiano fiammingo Lorenzo de Gorrevod il permesso di importare 4mila africani nel vicereame della Nuova Spagna (comprendente Messico, America centrale e territori centro occidentali degli attuali Stati Uniti). Da quel momento in poi, ogni anno migliaia di schiavi furono inviati nel Nuovo Mondo. Anche per segnare l’inizio della schiavitù nelle colonie inglesi – futuri Stati Uniti – c’è una data simbolica: il 1619. E, come quasi sempre accade nelle analisi storiche, c’è una data finale: il 1865. Pertanto, se si considerano queste due date, è possibile dire che, in quel paese, l’istituto della schiavitù sia durato 246 anni.

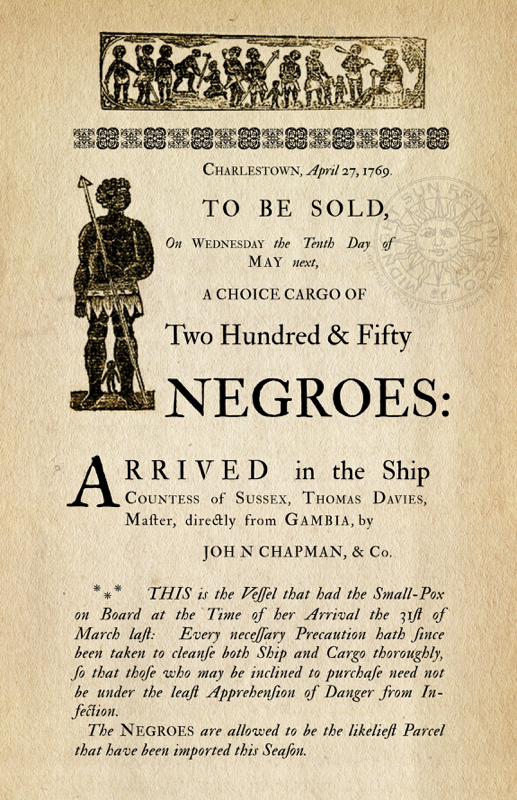

Per capire cosa esso sia stato può essere rivelatore leggere gli avvisi pubblici di quell’epoca.

Uomini all’asta

Era il 27 aprile del 1769 quando un manifesto annunciava la vendita all’asta di un «carico scelto di 250 negri», arrivati direttamente dal Gambia. L’annuncio pubblico faceva sfoggio di trasparenza in quanto non nascondeva che, sul vascello, c’era stata un’epidemia di vaiolo. Specificando subito dopo che tutto era tornato sotto controllo e che si poteva acquistare il carico senza timore di infezioni.

All’inizio – dal 1672 al 1698 – ci fu soltanto la «Royal African Company» a importare schiavi africani nelle colonie americane. Poi, il monopolio terminò e altri operatori entrarono sul mercato. Come la compagnia del mercante inglese Joseph Wragg. Tra il 1717 e il 1744 la Wragg & Savage potè contare su 36 navi negriere. Con esse si riuscirono a importare circa 10mila schiavi africani, soprattutto da Gambia e Angola.

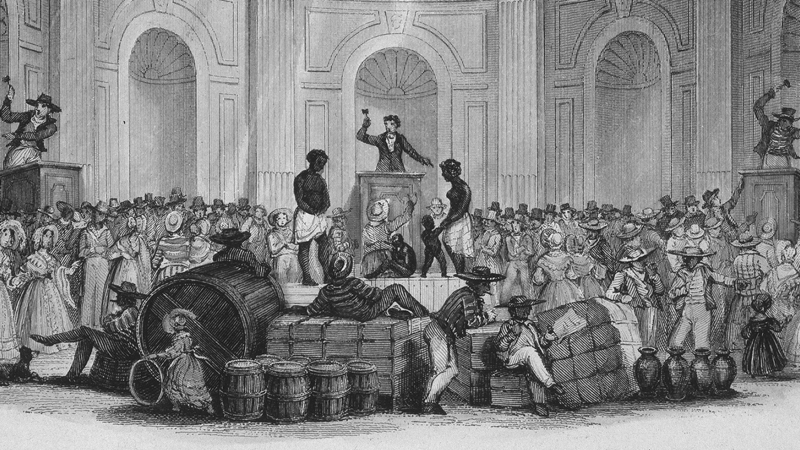

All’arrivo in terra americana, gli schiavi erano venduti in aste pubbliche come fossero oggetti. I loro prezzi variavano da un minimo di 250 dollari a un massimo di 1.750 «a pezzo» (circa 40mila dollari attuali).

Il 28 ottobre 1859, un tal Jacob August di Warrenton, Nord Carolina, fece pubblicare un annuncio di poche righe dal titolo di «Negri in vendita» (Negroes for sale). In esso si leggeva: «Venderò attraverso un’asta pubblica […] otto preziosi servitori familiari, consistenti di un uomo negro, bracciante di prim’ordine; un ragazzo di 17 anni, domestico fidato; un eccellente cuoco; una domestica e una sarta. […] Sono venduti non per difetti, ma in conseguenza del mio trasferimento al Nord».

Se gli schiavi fuggivano dal loro padrone, veniva promessa una ricompensa per la loro cattura.

Il 23 agosto 1852, il signor John Means di St. Louis, Missouri, pubblicò un annuncio in questi termini: «È fuggito […] il mio uomo negro chiamato George. Detto negro è alto cinque piedi e dieci pollici, di carnagione scura; suona bene il violino e vari altri strumenti; è un tipo astuto, intelligente e di aspetto molto affabile; ha 25 anni. Se detto negro è catturato e messo nella prigione di St. Louis oppure portato in questa contea così che io possa riaverlo, saranno immediatamente pagati 1.000 dollari di ricompensa».

Una volta ripresi, gli schiavi fuggiti venivano duramente puniti. Uno schiavo era considerato dalla legge come bene di proprietà del padrone. In quanto tale, era privato della maggior parte dei diritti normalmente detenuti dalle persone libere: in tribunale la testimonianza dei neri era inammissibile in qualsiasi controversia riguardante i bianchi; essi non potevano stipulare un contratto, né potevano avere proprietà; anche se attaccati, non potevano colpire una persona bianca.

Il controllo del bianco sui neri di sua proprietà si concretizzava in molte altre restrizioni: gli schiavi non potevano allontanarsi senza permesso; non potevano riunirsi, a meno che non fosse presente una persona bianca; non potevano possedere armi da fuoco; non potevano essere istruiti a leggere o scrivere, né potevano trasmettere o possedere testi potenzialmente infiammatori (anche la stessa Bibbia, come vedremo); dato che il matrimonio costituiva un contratto, non erano autorizzati a sposarsi. Le famiglie si formavano egualmente, ma senza l’imprimatur della legge.

C’era poi un problema nel problema. I familiari vivevano nel perenne rischio di essere separati attraverso la vendita di uno o più membri della famiglia, come racconta il National Humanities Center. Essendo gli schiavi una voce del patrimonio del padrone, essi potevano essere oggetto di svariate transazioni commerciali. Uno schiavo poteva essere venduto perché parte di una proprietà, o perché il proprietario aveva bisogno di denaro liquido, o perché questi considerava lo schiavo inaffidabile o poco produttivo o piantagrane. In tal modo, poteva facilmente accadere che un padre fosse venduto senza la moglie e i bambini, o che fossero venduti soltanto la madre e i bambini o anche soltanto i bambini.

Della vendita di membri della famiglia parla anche il più famoso romanzo abolizionista dell’epoca (1852), «La capanna dello zio Tom» (Uncle Tom’s Cabin), della scrittrice bianca Harriet Beecher Stowe.

Pochi anni prima, nel 1845, era uscita l’autobiografia di Frederick Douglass (1818-1895), nato in schiavitù ma poi fuggito. Frederick racconta di essere stato separato dalla madre e di non aver conosciuto il padre (che però si sussurrava fosse lo stesso proprietario).

Senza data di nascita

La «Narrazione della vita di Frederick Douglass, uno schiavo americano, scritta da lui stesso» (Narrative of the life of Frederick Douglass, an American slave, Written by himself) portò il suo autore alla notorietà e all’attività politica.

«Nacqui – scrive Frederick – a Tuckahol, presso Hillsborough e a dodici miglia circa da Easton, nella contea di Talbot nel Maryland. Non ho un’idea precisa della mia età perché non ho mai visto un documento ufficiale che la registrasse. L’enorme maggioranza degli schiavi sanno, della loro età, quanto ne sanno i cavalli, e su questo punto tutti i padroni di mia conoscenza ci tengono a mantenerli nel buio più completo. Non ricordo di aver mai trovato uno schiavo che sapesse dire in quale giorno fosse venuto al mondo. Al massimo, parlava vagamente della stagione della semina, della stagione del raccolto, della stagione delle ciliegie, o della primavera, o dell’autunno. Fu questa, per me, una causa di disagio sin dall’infanzia. I ragazzi bianchi sapevano dire quanti anni avevano: perché mi era negato lo stesso privilegio? Non potevo certo chiederlo al mio padrone. Per lui, qualunque domanda simile da parte di uno schiavo era scorretta e impertinente, segno di spirito irrequieto».

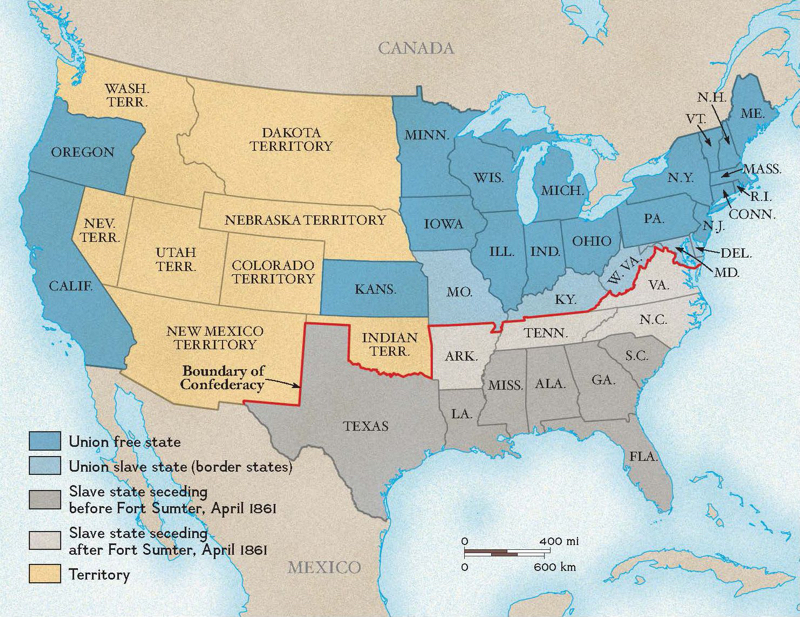

Frederick Douglass era nato schiavo in Maryland, cioè non in uno stato del Sud. In realtà, però, era qui che la schiavitù si concentrava, rappresentando un pilastro essenziale del sistema economico.

Nel gennaio 1860, Lawrence M. Keitt, un parlamentare della Carolina del Sud, disse alla Camera: «La schiavitù africana è la pietra angolare del tessuto industriale, sociale e politico del Sud; e qualunque guerra contro di essa, è guerra contro la sua stessa esistenza: abbatti l’istituzione della schiavitù africana e riduci il Sud allo spopolamento e alla barbarie». In quel discorso c’era del vero.

Diversità tra Nord e Sud

L’economia del Sud si basava principalmente su grandi fattorie (piantagioni) che producevano colture commerciali come il cotone e il tabacco. Esse facevano affidamento sugli schiavi come forza lavoro principale. Nel 1860, poco prima della guerra civile, negli stati del Sud, su una popolazione totale di dodici milioni si contavano quasi quattro milioni di schiavi. In due stati – Mississipi e Sud Carolina – il numero di schiavi superava il 50 per cento della popolazione totale; in altri – Alabama, Florida, Georgia e Louisiana – il 40 per cento (Historical statistics of the U.S.).

«Nel 1860 – scrive l’Enciclopedia Britannica – la ricchezza pro capite dei bianchi del Sud era doppia rispetto a quella dei settentrionali, e i tre quinti degli individui più ricchi del paese erano sudisti».

Al Nord del paese, la struttura economica era più diversificata (industria e servizi), anche per questo la schiavitù non vi attecchì mai, tanto che, tra il 1774 e il 1804, tutti gli stati l’abolirono, accentuando in tal modo la distanza dagli stati del Sud.

Tra le righe della Bibbia

I proprietari di schiavi si dichiaravano cristiani. Per questo è interessante vedere come essi utilizzavano la Bibbia per giustificare la schiavitù. Erano due i testi favoriti dagli schiavisti.

Nel Vecchio testamento, Genesi 9,18-27: «Quando Noè si fu risvegliato dall’ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore; allora disse: “Sia maledetto Canaan! Schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli!”». E poi, nel Nuovo Testamento, la lettera di Paolo agli Efesini 6,5-9: «Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini; sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. Voi, padroni, agite allo stesso modo verso di loro astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro e loro è nel cielo e che presso di lui non c’è favoritismo».

Mark Noll, storico del cristianesimo americano, racconta di teologi che parlavano di provvidenza. Secondo costoro era stata questa a portare gli africani in America, dal momento che la loro schiavitù avrebbe permesso loro di incontrare il messaggio cristiano e quindi le loro anime sarebbero state salvate.

Nella Bibbia si possono però trovare passaggi che incitano o giustificano la ribellione. Come, nel Nuovo Testamento, la lettera di Paolo ai Galati, 3,28: «Non ha più alcuna importanza l’essere ebreo o pagano, schiavo o libero, uomo o donna, perché uniti a Gesù Cristo tutti voi siete diventati una cosa sola».

Questo è tanto vero che, nel 1807, venne pubblicata una Bibbia ad uso degli schiavi, utilizzata dai missionari evangelici britannici per convertire ed educare gli africani ridotti in schiavitù. Si trattava di una Bibbia epurata dei capitoli potenzialmente sovversivi e, quindi, pericolosi per lo status quo.

Le undici della domenica

L’utilizzo della religione per giustificare l’istituto della schiavitù non passò inosservato agli occhi di Frederick Douglass.

«Rivedendo il racconto – scrive – che precede, mi accorgo di aver usato in molti casi, parlando di religione, un tono e un modo suscettibili di indurre chi non conoscesse le mie idee a supporre ch’io avversi ogni religione. […] In quanto ho detto su e contro la religione, mi riferisco unicamente alla schiavizzatrice religione di questo paese, senza alcuna possibile allusione al cristianesimo in senso proprio; perché, fra il cristianesimo di questo paese e il cristianesimo di Cristo, io riconosco la più grande differenza immaginabile […]. Io amo il puro, pacifico, imparziale cristianesimo di Cristo: quindi odio il corrotto, schiavizzatore, fustigatore di donne, devastatore di culle, parziale e ipocrita, cristianesimo di questo paese. […] I mercanti di corpi e anime umane tengono banco sotto il pulpito, e si sostengono a vicenda. Il mercante dà il suo oro grondante lacrime e sangue per sostenere il pulpito; in cambio, il pulpito avvolge il suo traffico infernale nel manto del cristianesimo».

Non lontano da queste posizioni critiche si troverà, centoquindici anni dopo, anche Martin Luther King (1929-1968), il più grande leader afroamericano della storia Usa.

Il 17 aprile del 1960, nel corso del programma Meet the press, della rete televisiva Nbc, King affermò: «È spaventoso che l’ora più segregata dell’America cristiana siano le 11 di domenica mattina…».

Un emendamento non basta

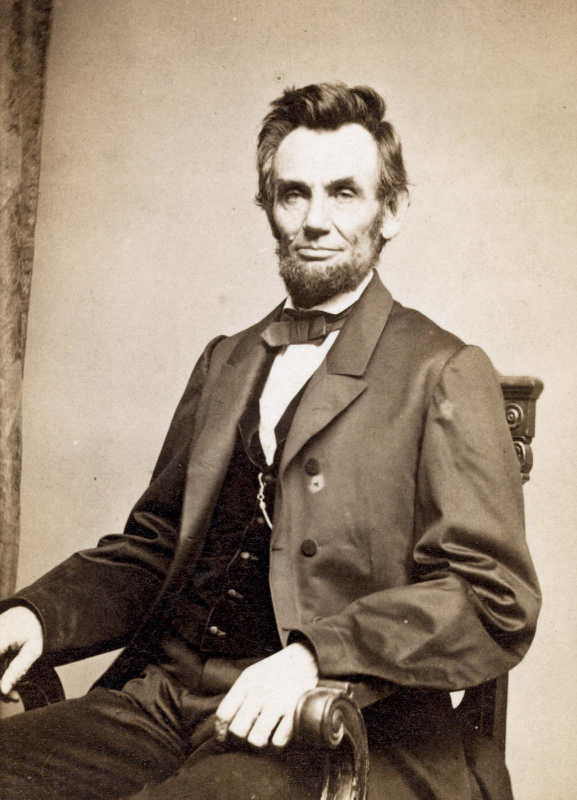

Da tempo gli attriti tra Sud e Nord degli Stati Uniti erano crescenti. La situazione precipitò quando – il 6 novembre 1860 – venne eletto presidente Abraham Lincoln, repubblicano conosciuto per le sue idee anti schiavitù. Per preservare il proprio status, sette stati del Sud – Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sud e Texas – decisero allora di separarsi dall’Unione dando vita alla Confederazione. A guerra iniziata, altri quattro – Arkansas, North Carolina, Tennessee e Virginia – si unirono al gruppo secessionista. Il primo gennaio 1863 Lincoln emise un editto di emancipazione con il quale venivano liberati tutti gli schiavi degli stati confederati. «Il proclama di emancipazione – commenta l’Enciclopedia Britannica – fece molto più che sollevare la guerra al livello di una crociata per la libertà umana. Portò alcuni risultati pratici sostanziali, perché permise all’Unione di reclutare soldati neri».

Circa 186mila ex schiavi neri si arruolarono nell’esercito dell’Unione e 38mila di essi persero la vita. Il numero totale di morti alla fine della guerra – vinta dall’Unione – fu di 620mila (su una popolazione di circa 31,5 milioni, secondo il censimento del 1860), rendendola il conflitto più sanguinoso della storia americana.

Il presidente Lincoln venne assassinato il 14 aprile 1865 e non fece in tempo a vedere l’entrata in vigore – pochi mesi dopo – del XIII emendamento della Costituzione, in base al quale «Né la schiavitù né il servizio non volontario […] potranno esistere negli Stati Uniti o in qualsiasi luogo sottoposto alla loro giurisdizione».

Un emendamento chiaro. E tuttavia la liberazione dei neri d’America era ben lungi dall’essere compiuta.

Paolo Moiola

(seconda puntata – continua)

Cronologia: 1619-1870

Tempi di schiavitù

- 1619, agosto -Un vascello olandese sbarca a Jamestown, nella colonia britannica della Virginia, 20 africani angolani. È l’inizio (ufficiale) della schiavitù in quelli che diventeranno gli Stati Uniti d’America.

- 1717-1744 -La compagnia di trasporto e commercio di Joseph Wragg rompe il monopolio della «Royal African Company», la società inglese specializzata nel trasporto di schiavi dall’Africa alle colonie americane.

- 1775-1783-Sono gli anni della guerra d’indipendenza delle 13 colonie americane contro la Gran Bretagna. Gli Stati Uniti d’America nascono ufficialmente il 4 luglio 1776.

- 1791 – La rivolta degli schiavi contro la dominazione francese nella vicina isola di Haiti (terminerà all’inizio del 1804 con la vittoria dei rivoluzionari) porta apprensione tra gli schiavisti Usa.

- 1793 – Il Congresso approva il «Fugitive Slave Act», che qualifica come crimine aiutare uno schiavo a scappare.

- 1831 – In Virginia, Nad Turner guida una rivolta di schiavi neri. Dopo qualche mese, viene catturato, processato e impiccato.

- 1831-1865 – William Lloyd Garrison fonda «The Liberator», settimanale abolizionista. Chiuderà nel 1865 con la fine ufficiale della schiavitù.

- 1845 – Viene pubblicata l’autobiografia di Frederick Douglass, uno schiavo riuscito a fuggire.

- 1852 – Esce il romanzo «La capanna dello zio Tom», il romanzo abolizionista della scrittrice bianca Harriet Beecher Stowe.

- 1857 – La Corte suprema decide che Dred Scott è uno schiavo e non un cittadino e, pertanto, non ha i diritti legali di citare in giudizio il padrone.

- 1859 – L’attivista John Brown, sostenitore della rivolta armata contro la schiavitù, viene impiccato.

- 1860 – Si stimano 4 milioni di schiavi negli Stati Uniti, principalmente nei campi di cotone e tabacco del Sud.

- 1861-1865 – Anni della sanguinosa guerra civile tra gli stati del Sud (gli stati Confederati sostenitori della supremazia bianca e favorevoli al mantenimento della schiavitù) e quelli del Nord (gli Unionisti) guidati da Abraham Lincoln, che risulteranno vincitori.

- 1863, gennaio – Con il Proclama di emancipazione, Lincoln decreta la liberazione degli schiavi della Confederazione.

- 1865, 14 aprile – Lincoln viene assassinato in un teatro di Washington da un simpatizzante della causa sudista.

- 1865, dicembre -Con il XIII emendamento alla Costituzione viene ufficialmente abolita la schiavitù.

La Costituzione e gli emendamenti anti schiavitù

- 1865 – XIII Emendamento

Né la schiavitù né il servizio non volontario – eccetto che come punizione per un crimine per cui la parte sarà stata riconosciuta colpevole nelle forme dovute – potranno esistere negli Stati Uniti o in qualsiasi luogo sottoposto alla loro giurisdizione. […]

- 1868 – XIV Emendamento

Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e sottoposte alla relativa giurisdizione, sono cittadini degli Stati Uniti e dello stato in cui risiedono. Nessuno stato farà o metterà in esecuzione una qualsiasi legge che limiti i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; né potrà qualsiasi stato privare qualsiasi persona della vita, della libertà o della proprietà senza un processo nelle dovute forme di legge; né negare a qualsiasi persona sotto la sua giurisdizione l’eguale protezione delle leggi. […]

- 1870 – XV Emendamento

Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi stato in ragione della razza, del colore o della precedente condizione di schiavitù. […]

(Pa.Mo.)