KENYA – Tra passato e futuro

Squarci di vita di un’importante tribù.

È vivo il desiderio di far convivere tradizione e modeità.

In questo contesto si innesta l’opera della chiesa, pastorale e di promozione umana.

Anche con l’aiuto di generosi… piemontesi.

D ire «Piemonte» significa evocare le montagne, richiamare alla mente il mormorio di mille ruscelli, sorgenti, fontane ancora ricche d’acqua fresca e cristallina, elemento indispensabile per la nascita di una vegetazione brillante e rigogliosa.

Dire «Africa» significa, invece, quasi sempre evocare immagini di deserto, aridità, sete. E non è un caso, allora, che la generosità di alcuni piemontesi abbia fatto sì che uno dei beni più preziosi per gli esseri viventi potesse giungere in un pezzo d’Africa povero e assetato.

I piemontesi in questione sono il cuneese fratel Mario Beardi, missionario della Consolata (che ha costruito 10 pozzi), e un benefattore che desidera restare anonimo e ha fornito all’intraprendente missionario i mezzi economici per realizzare il suo obiettivo.

UNA MISSIONE E TANTI POZZI

La terra africana di cui stiamo parlando è Chiga: una missione «giovane» (appena 10 anni di vita), che fa parte dell’archidiocesi di Kisumu, città sulle sponde del lago Vittoria, la terza del Kenya in popolazione, commercio e industria.

Chiga è una delle quattro parrocchie legate alla cattedrale di Santa Teresa e si estende su un’area lunga 22 km e larga 15, con una popolazione di circa 80 mila persone, distribuite su una superficie di 330 kmq. La missione comprende 26 villaggi, ciascuno dei quali ha la scuola elementare (spesso molto povera), una chiesetta di frasche, paglia, fango e un «centro di salute», dove un infermiere governativo arriva ogni tanto a distribuire medicinali.

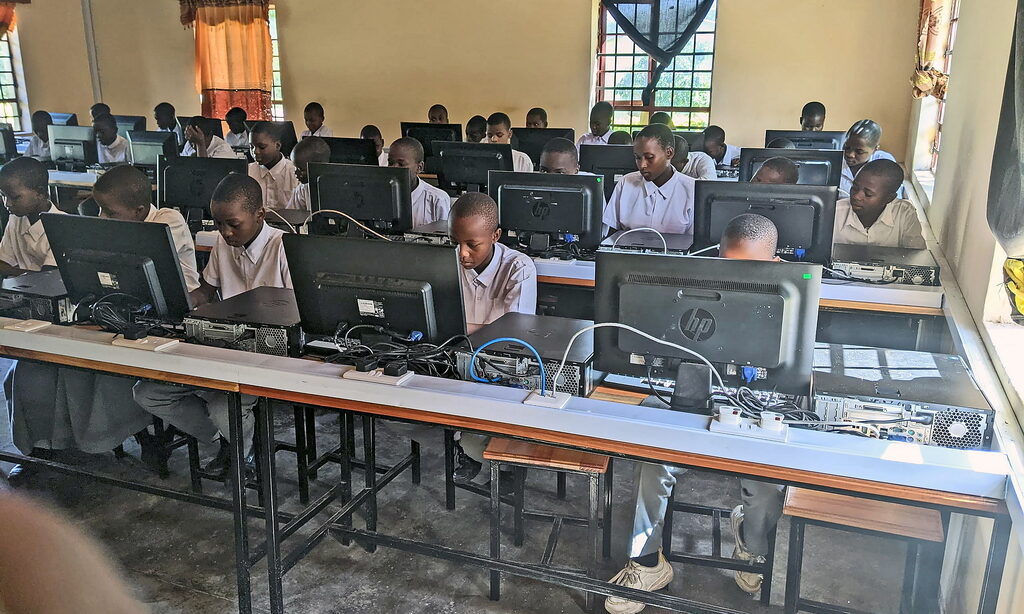

Delle 26 scuole, 16 sono sponsorizzate dall’archidiocesi e offrono il loro servizio a circa 8 mila alunni, suddivisi negli otto anni dell’obbligo. Ma ogni scolaro deve pagare una retta; per cui soltanto il 70% di loro può permettersi di frequentare la scuola. Vi sono anche quattro scuole superiori, che danno la possibilità di completare gli studi e ottenere il diploma di licenza con cui accedere all’università.

Tutti i villaggi fanno capo alla parrocchia di Santa Maria, sede dei missionari. Qui, in questi ultimi tre anni, sono sorte importanti opere che toccano tutti i settori della vita sociale e che non avrebbero potuto vedere la luce se l’impegno di fratel Mario, nella costruzione di pozzi, non avesse permesso di far vivere oltre i limiti della pura sopravvivenza una terra difficile e singolare.

Singolare, perché la zona che circonda il lago Vittoria riceve acqua (e a volte anche in abbondanza); ma il terreno impermeabile non è in grado di accoglierla. Ecco quindi che, a mesi di grande siccità, si alternano periodi di vere e proprie inondazioni.

Vita, dunque, non facile quella dei luo, il popolo in mezzo al quale è sorta la missione di Chiga. Questa popolazione si è insediata da secoli sulle sponde orientali del lago Vittoria: vanta tradizioni di grande interesse, come la sacralità del matrimonio, il rispetto per l’anziano… valori che la nostra società modea, forse, si è affrettata a dimenticare (vedi inserto). Proprio qui sta il pericolo: che l’esasperata modeizzazione porti anche i luo a perdere la propria identità, adottando atteggiamenti e usi che non sono i loro.

Ma l’arcivescovo di Kisumu, Zacchaeus Okoth, è stato lungimirante: dopo aver esortato, nel 1992, i missionari della Consolata ad assumere la responsabilità della parrocchia, ha accolto con entusiasmo la loro proposta: nel 1995 ha sostituito il parroco, l’italiano Luigi Bruno, con un luo, Matthew Ouma, attualmente coadiuvato da un viceparroco, pure luo, John Wao Onyango.

Nessuno meglio di padre Matthew è in grado di coniugare gli aspetti positivi del mondo moderno con la preziosa tradizione del suo popolo. Ed è proprio questo che sta facendo, impegnandosi ad aiutare la sua gente a non dimenticare il significativo cerimoniale nella celebrazione dei matrimoni, cerimoniale che invece i luo (purtroppo attratti dall’aspetto omologato del matrimonio all’europea) tendono a trascurare.

Padre Matthew li guida con discrezione e intelligenza, cercando di evidenziare il lato negativo di un comportamento troppo lontano dalle loro tradizioni e troppo vicino al consumismo, capace di spazzare via decenni di consuetudini e valori.

Anche presso i luo il denaro e la concezione di una posizione sociale, che si conquista più con l’apparenza che con la sostanza, cominciano a mietere molte vittime: la prova più evidente la si riscontra in occasione del funerale, quando la famiglia del defunto arriva a indebitarsi pesantemente pur di offrire ai partecipanti un banchetto tanto indimenticabile quanto costosissimo.

I due sacerdoti sono costantemente impegnati su questo fronte, che ritengono di loro stretta competenza; mentre un gran numero di iniziative le lasciano invece ai vari comitati parrocchiali: liturgico, pastorale, pubblica istruzione, consiglio dei giovani, comunità di base…

I parrocchiani, giovani e vecchi, sono coinvolti e tutti sono fieri di appartenere a un gruppo nel quale, attraverso riunioni settimanali o quindicinali, organizzano le più svariate attività. Vi sono poi 76 piccole comunità di base che funzionano con tanto di presidente, consiglio e segretario: si radunano ogni settimana per pregare e preparare i sacramenti. Questi gruppi funzionano indipendentemente dalla presenza del parroco, che (al massimo) può essere invitato a esprimere la sua opinione.

Se i fedeli non fossero responsabilizzati e non si gestissero autonomamente, sarebbe troppo arduo il compito di padre Matthew. Questi già spende gran parte delle sue energie per cornordinare il tutto e visitare settimanalmente i centri disseminati sul vasto territorio parrocchiale.

FANTASIA DI OPERE

Sono proprio questi centri ad avere beneficiato della capacità tecnica di fratel Mario Beardi. Il missionario è riuscito, in ciascuno di essi, a scavare un pozzo e installare una pompa a mano; oppure, dove c’è energia elettrica, una pompa che spinge l’acqua in una cisterna da cui la gente può attingere.

A noi (abituati ad aprire il rubinetto d’acqua) può sembrare poca cosa; ma, per la gente di Chiga, si tratta di un bene preziosissimo: anche se non è sufficiente per tutti gli usi, soprattutto agricoli, l’acqua del pozzo almeno disseta e allontana le malattie.

L’acqua piovana non è mai potabile, poiché ristagna nelle crepe che si sono aperte durante il periodo di siccità e forma pericolose pozzanghere che richiamano zanzare, portatrici di malaria. I primi ad essee colpiti sono bambini e anziani, ma tutta la popolazione è a rischio per colera o dissenteria, malattie spesso mortali.

La costruzione dei pozzi è la dimostrazione di come sia indispensabile, prima di avviare un processo di evangelizzazione, offrire alla gente la possibilità di sopravvivere dignitosamente. Solo così la missione diventa un centro di promozione dello sviluppo, dove la popolazione, nonostante malattie, carestie o epidemie, cresce e trova nella comunità cristiana un punto di riferimento; non solo per ricevere assistenza spirituale, ma anche per essere soggetto di sviluppo umano e progresso sociale.

Il pozzo non è certamente l’unica «trovata». C’è anche l’«Istituto tecnico magistrale della Consolata» (Cttc), con candidati scelti tra gli studenti che terminano l’ottavo anno della scuola d’obbligo. Qui fratel Mario Beardi esplica tutte le sue capacità: oltre a dirigere la scuola, sovrintende ai vari corsi di falegnameria, meccanica, elettricità e sartoria, aperti a ragazzi e ragazze, tenuti unicamente da maestri locali. Inutile sottolineare la grande importanza del Cttc, che ha il delicato compito di permettere ai giovani di mantenere la loro identità, attraverso la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro.

Non lontano dall’Istituto tecnico, sorge la «Piccola Casa», dove sono raccolti bambini poliomielitici. È un’opera caritativa che, sostenuta da benefattori italiani, si propone di seguire i bambini più gravi, abbandonati spesso dai genitori, vittime di tabù ed ignoranza dei parenti. Spesso questi bambini si trovano soli, in quanto le malattie e l’Aids li hanno privati dei genitori.

Essendo la percentuale degli orfani molto alta (15%), la parentela non sempre è in grado di assorbirli completamente. Ecco, allora, che per loro si apre la porta della «Casa degli orfani», dove hanno la possibilità di frequentare la scuola, cominciando dall’asilo nido. Questo è dedicato a Luca Delfino, un giovane cuneese, morto tragicamente all’età di 21 anni.

Ancora una volta un forte legame unisce il Piemonte all’Africa, grazie ad una mamma che, invece di chiudersi nel suo dolore, ha voluto offrire a tanti bimbi la possibilità di crescere, come era cresciuto il suo Luca. L’antica conoscenza tra mamma Lucia e fratel Mario è stata l’occasione per far nascere questa importante opera, punto di partenza dello sviluppo sociale di Chiga. L’asilo è guidato dalle suore della Beata Vergine e accoglie bambini di quattro anni, che in un biennio si preparano alla scuola dell’obbligo.

Di grande importanza sociale è pure la «Casa delle vedove», dove sono ospitate alcune donne. Queste, se non avessero un luogo in cui rifugiarsi, sarebbero costrette a sottostare al fratello del marito defunto in condizione di semischiavitù, private della possibilità di decidere autonomamente del loro futuro.

Recentemente è sorto, accanto alla bella e ampia chiesa, il Centro pastorale, ove si radunano catechisti e maestri cattolici. Questo è il «cuore apostolico» della missione: qui si svolgono incontri, seminari e conferenze; qui hanno sede i diversi gruppi caritativi, il catecumenato e l’assistenza agli orfani e alle vedove.

Vi è, infine, il «Centro sociale per la gioventù e lo sviluppo», nel quale i giovani organizzano feste, convegni e iniziative varie. Un’idea «invidiata» da altre parrocchie.

L a missione di Chiga ha compiuto passi da gigante. Con il contributo di generosi benefattori, si è avviata verso un futuro meno… grigio.

Ora rimane aperta una sfida: saprà il popolo luo fare tesoro di queste realizzazioni e valorizzarle anche in seguito? Saprà mantenere il senso di responsabilità e comunione anche quando i missionari, terminato il loro compito di «seminatori», se ne andranno?

È questo, per ogni missionario, il compito più difficile: evitare di fare perennemente da stampella, bensì educare all’autogestione responsabile. Solo così i soggetti, pur tra errori e difficoltà, impareranno a camminare con le proprie gambe.

I padri Matthew, John e fratel Mario continuano a seminare, mantenendo quel prezioso legame di fratellanza e solidarietà tra il popolo italiano e quello luo, ben sapendo che il futuro dell’Africa dovrà restare nelle mani degli africani. Lavorando, affinché questi imparino a riconoscere il bene con umiltà, riceverlo con dignità e restituirlo con altrettanta generosità.

Teresa de Martino