Testi e foto di Daniele Biella |

Sommario

Sommario

L’umanità sulle grandi acque.

«In mare eravamo pronti alla morte».

L’esperienza su una nave di soccorso nel Mediterraneo.

Sos Mediterranée.

Cosa (non) vediamo in Libia.

I Diritti umani violati e l’accordo Italia-Libia.

«Ho visto cose terribili».

La testimonianza di un volontario italiano.

E come li accogliamo.

Da dove e perché.

fake news.

1: 35 euro al giorno.

2: malaria e nozze.

L’umanità sulle grandi acque

Daniele Biella è nostro collaboratore da diversi anni. Alla fine della scorsa estate ha avuto l’opportunità di accompagnare il viaggio di una nave della Ong Sos Mediterranée in zona Sar, la zona di ricerca e salvataggio del Mare Mediterraneo ai confini con le acque territoriali libiche. Da quell’esperienza è nato questo Dossier. Un reportage dalle «grandi acque», accompagnato dall’analisi del controverso accordo Italia-Libia, dal racconto di un volontario, testimone della strage in mare del 6 novembre avvenuta con qualche responsabilità della Guardia costiera libica finanziata dall’Italia, da una panoramica sul perché e da dove vengono i migranti e su come li accogliamo, e da qualche spunto sulle fake news che sul tema delle migrazioni trovano terreno fertile.

Luca Lorusso

«In mare eravamo pronti alla morte»

L’esperienza su una nave di soccorso nel Mediterraneo

Ecco, scandito per singoli giorni, il reportage del nostro viaggio sull’Aquarius, a documentare quanto accade oggi nel «Mare Nostrum», da sempre conosciuto per la bellezza delle sue acque ma, negli ultimi anni, sempre più associato alla morte di migliaia di persone che annegano nel tentare la fuga verso una vita migliore.

Siamo partiti da Catania l’8 settembre scorso in 40, siamo tornati a Trapani il 16 in 411. Questo è stato il carico umano della nave Aquarius dell’Ong (organizzazione non governativa) Sos Mediterranée.

Tra i 40 della partenza, 14 erano ufficiali e marinai, 12 membri della squadra di Sos Mediterranée, 10 dell’èquipe medica dell’Ong Medici senza frontiere (Msf) e quattro giornalisti, tra cui il sottoscritto.

Gli altri 371 erano persone migranti provenienti da 16 nazioni diverse, recuperate da gommoni in difficoltà in mare aperto e tolte, quindi, a morte certa. Tutte salvate nella quinta giornata di navigazione, il 14 settembre. È questo – salvare persone – che le navi delle Ong fanno dal 2015, a fianco delle imbarcazioni della Guardia costiera italiana e delle Marine militari di vari stati europei.

L’arruolamento

La chiamata arriva 72 ore prima dell’inizio della missione: «Sei stato selezionato come uno dei quattro giornalisti a bordo della ventisettesima rotazione della nave Aquarius», mi dice un membro dello staff a terra dell’Ong Sos Mediterranée (ci sono diversi gruppi di volontari che prestano servizio sulla nave e si alternano a rotazione, ndr.). Sapevo già che, in caso di chiamata, i tempi sarebbero stati stretti: passaporto alla mano e organizzazione familiare effettuata, parto. Come giornalista impegnato da anni a narrare le migrazioni forzate e i drammi in mare e lungo le altre frontiere, ritenevo l’esperienza diretta su una nave umanitaria un passo fondamentale del mio lavoro.

Una volta tornato sulla terraferma, la mia frase più frequente sarà: «Dovrebbero passare tutti un periodo su una nave come l’Aquarius, per capire come stanno le cose e quindi per raccontarle in modo corretto».

«L’opinione pubblica deve sapere»

Eccomi quindi nella cabina 14 dell’Aquarius assieme a un esperto giornalista della radio pubblica francese, Raphael Krafft. Gli altri due colleghi, anch’essi navigati reporter, sono il fotografo Tony Gentile e il videomaker Antonio Denti, entrambi dell’agenzia Reuters. «Consideratevi parte dell’equipaggio fin da subito: di fronte a un’emergenza, anche voi siete chiamati ad aiutare a salvare vite», ci viene detto da Madeleine Habib, australiana coordinatrice delle attività Sar (Search and rescue, ricerca e soccorso) dell’Aquarius. Sono lei e Marcella Kraay, responsabile dell’èquipe medica di Msf – che opera sulla nave grazie a un contratto con Sos Mediterranée – i punti di riferimento del personale umanitario della missione. «Documentare quello che avviene è importante. Per questo chiediamo ai giornalisti di venire a bordo con noi: l’opinione pubblica deve sapere da fonti dirette il dramma in atto nel Mar Mediterraneo», aggiunge Madeleine.

I primi due giorni

I primi due giorni sulla nave, il 9 e il 10 settembre, passano attraverso una serie di incontri conoscitivi ed esercitazioni: iniziamo, alle 8.15 del mattino, con un incontro collettivo che si ripeterà ogni giorno e che riguarda le informazioni sulla rotta, sulle necessità a bordo, e sugli eventuali salvataggi. Ci viene spiegato quali saranno le fasi del viaggio: il warm up, ovvero le esercitazioni iniziali, lo sprint, cioè il recupero di persone in mare, e la marathon, il ritorno alla terra ferma al porto indicato dalla Guardia costiera italiana (l’Imrcc, Italian maritime rescue coordination centre, il Centro italiano di coordinamento del soccorso marittimo). È l’Imrcc che, dalla propria sede centrale di Roma, coordina le navi in mare, sia le proprie che quelle delle Ong, dell’agenzia europea Frontex e i mercantili di passaggio.

Dopo l’incontro del mattino, andiamo a conoscere il comandante della nave e seguiamoL’esercitazione medica per le situazioni di emergenza, in particolare sul massaggio cardiaco, tenuto da Margherita Colarullo, medico di Msf. Margherita è una dei pochi italiani (mezza dozzina) a bordo in questa rotazione. Gli altri provengono da diversi paesi dell’Europa, ma anche da altri continenti. L’età media è di 30-35 anni.

Ancora, facciamo la simulazione di evacuazione generale, quella di un attacco di pirateria (in cui bisogna recarsi in una zona della nave a chiusura ermetica, chiamata citadel), e si approfondisce la conoscenza della tipologia di persone vulnerabili che potrebbero essere recuperate. Msf ha previsto una serie di braccialetti di diverso colore per segnalare, per esempio, i minori stranieri non accompagnati (Msna), le persone con malattie (che vengono prese in cura già a bordo) e i casi estremamente vulnerabili, come le persone con tutta evidenza vittime di violenze.

La prima notte di navigazione e la giornata successiva non sono facili dal punto di vista fisico: il mare è molto mosso. Dato però che sono tra quelli che non accusano malesseri, ne approfitto per ascoltare le storie e le motivazioni che hanno portato le persone a bordo a passare mesi in mare per salvare vite. «Quando nel 2015 stavano arrivando centinaia di migliaia di persone sull’isola greca di Lesbo dalla Turchia sono andato sulle spiagge ad aiutare. È stata un’esperienza che non dimenticherò mai, mi ha fatto capire quanto ognuno di noi può essere utile per gli altri», mi racconta Iasonas Apostolopoulos, 29 anni, originario della Grecia continentale. «Finita l’emergenza lì, ho capito che potevo ancora dare il mio contributo: ho fatto pratica di soccorso e sicurezza in mare e ho chiesto e ottenuto di imbarcarmi sulle navi delle Ong nel Mediterraneo centrale, fino ad arrivare qui sull’Aquarius». Iasonas ha salvato, con le proprie mani, centinaia di persone issandole a bordo dei rhib, i gommoni di soccorso. Purtroppo ne ha recuperate anche altre senza vita. Nonostante la giovane età di molti, trovo un incrocio di professionalità e umanità che non dimenticherò, e che getta luce utile a fugare tutte le ombre che si sono create nell’estate 2017 sull’operato delle Ong in mare.

Terzo e quarto giorno: l’arrivo in zona Sar

Quando il maltempo si placa, l’acqua diventa placida. «Bisogna stare all’erta, perché con il mare calmo i trafficanti fanno partire i gommoni», spiega Max Avis, uno dei soccorritori più esperti a bordo, 29enne come Iasonas, nato in Inghilterra ma vissuto soprattutto in California. È lui il punto di riferimento delle operazioni di salvataggio, ovvero la prima persona che, con un mediatore culturale al seguito, parla con le persone migranti quando un barcone in pericolo viene avvistato e raggiunto dai rhib. Max cerca di infondere tranquillità nei migranti e distribuisce giubbotti di salvataggio prima di issarli a bordo.

Una volta arrivati nella zona Sar, ovvero in quella parte di Mediterraneo che arriva fino a 12 miglia di distanza dalle coste libiche in cui si fa l’attività di ricerca e soccorso, nel pomeriggio della terza giornata simuliamo un salvataggio.

Sono per me momenti molto intensi, anche perché Sos Mediterranée dà l’opportunità ai giornalisti di salire a bordo dei gommoni di soccorso e quindi di vivere in prima persona le manovre di contatto con l’imbarcazione in pericolo. Per la simulazione issiamo sul gommone dei manichini. Più tardi dovremo issare persone.

Mi fa impressione rendermi conto che tutto questo succeda veramente nel 2017, in un mare splendido in cui avvistiamo gruppi di delfini giocare con le onde create dalla nave.

Nel solo 2016, l’anno peggiore di sempre, sono state ben 5.096 le vittime nel Mediterraneo, e 3.081 all’11 dicembre 2017 in cui sono diminuite le partenze per effetto di accordi critici come quelli tra Unione europea e Turchia o tra Italia e Libia. Rispetto all’anno precedente, nel 2017 è aumentata la probabilità di non farcela: a morire oggi, tra quelli che tentano la traversata, è una persona ogni 42, mentre nell’annus horribilis 2016 si era al rapporto di uno ogni 51.

Durante le esercitazioni, pensare alle migliaia di persone abbandonate in acqua dai trafficanti è disarmante. Si è da soli in quel mare così grande, in balia delle onde, con un’alta probabilità di non rivedere mai più la terra.

La prima chiamata

Una volta entrati nella zona di possibili segnalazioni di imbarcazioni in pericolo, gli operatori della squadra Sar si alternano nei turni al ponte di comando, usando anche il binocolo, a fianco degli uomini dell’equipaggio.

La mattina del quarto giorno, mercoledì 13 settembre, arriva in effetti la prima chiamata del Imrcc di Roma per soccorrere un’imbarcazione nel mare a Ovest di Tripoli. Noi siamo a Est, per indicazione della stessa Guardia costiera italiana, quindi il luogo del soccorso è molto lontano dall’Aquarius: ci vorranno almeno 7-8 ore per arrivare. Per fortuna, dopo meno di tre ore, Imrcc richiama dicendo all’Aquarius che una nave militare tedesca è riuscita a fare il salvataggio e che non ci sono vittime. La giornata si conclude quindi con un sollievo generale, affiancato alla preoccupazione per l’indomani.

Quinto giorno: i salvataggi

E infatti, giovedì 14 settembre inizia con un rumore di elicottero sopra le nostre teste: è un mezzo militare del dispositivo europeo «Operazione Sophia» che pattuglia l’area contigua alla Libia. La chiamata all’Aquarius questa volta arriva a sorpresa dalla Guardia costiera libica per segnalare un gommone in avaria che loro non riescono a recuperare, a 25 miglia dalla costa. Una lancia con quattro militari libici arriva rapidamente fin sotto alla nostra nave. Temendo intimidazioni da parte loro, come è successo di recente verso alcune Ong (con tanto di spari in aria), la coordinatrice Sar chiede a tutti noi di andare in coperta. L’apprensione, però, si stempera quasi subito. I libici chiedono all’Aquarius di farsi carico del recupero. Successivamente, durante il salvataggio, rimangono a fianco dei due gommoni di Sos Mediterranée, collaborando in parte alle operazioni. Nel giro di tre ore, prima che l’acqua faccia affondare l’imbarcazione malridotta, iniziando da donne, bambini e casi medici problematici (per fortuna nessuno grave), 20 persone alla volta, i 142 occupanti del gommone vengono trasferiti dai soccorritori dell’Ong sulla Aquarius. Poco dopo, la Guardia costiera libica smonta il motore e brucia il mezzo, poi torna verso le proprie coste.

Un giovanissimo migrante subsahariano, appena salito sull’Aquarius, racconta: «I libici ci avevano intercettato e intimato di tornare indietro, ma il motore si è rotto in quel momento e quindi il vostro salvataggio è stato per noi un miracolo, altrimenti ora saremmo morti o di ritorno nelle prigioni libiche». Sono evidenti i segni delle torture sui loro corpi, così come la spossatezza delle donne, alcune delle quali in seguito testimonieranno alle operatrici di Msf gli abusi subìti nei centri di detenzione.

Subito donne e bambini sono condotti nello shelter, «rifugio», zona della nave al chiuso, mentre gli uomini rimangono sui vari ponti all’esterno, dove passeranno la notte. A tutti viene consegnato un kit comprendente una tuta, una coperta, un integratore energetico e una salvietta.

Poco dopo aver concluso il salvataggio, arriva un’altra chiamata, ancora dalla Guardia costiera libica, per altre 120 persone in difficoltà in mare aperto. Questa volta non c’è un’imbarcazione libica ad accompagnare l’Aquarius, quindi, date le maggiori condizioni di sicurezza, a noi giornalisti viene concesso di salire sui rhib.

Fortunatamente il gommone è in buone condizioni e nessuno è caduto in mare.

Basta Libia!

«No more Lybia», basta Libia, gridano in molti. Via dall’inferno dove hanno vissuto gli ultimi mesi. Verso una vita di sicuro non facile, ma migliore di quella che hanno lasciato alle spalle.

Nel tardo pomeriggio, alla fine dei due salvataggi, le persone recuperate sono 262: il più piccolo ha una sola settimana di vita ed è con i genitori, il più anziano ha 56 anni.

Ma non è ancora finita: a notte inoltrata, questa volta su indicazione di Imrcc, sono trasferiti da noi, dalla nave dell’Ong Save the children, la Vos Hestia, altri 109 migranti recuperati in un’altra zona delle acque internazionali. Arriviamo al totale di 371 persone, di 16 nazioni diverse, tra cui 54 minori non accompagnati.

«Ora fate rotta verso l’Italia, domani vi diremo il porto di sbarco», è l’indicazione della Guardia costiera italiana.

Sull’Aquarius si fa evidente la stanchezza di una giornata pazzesca, e tutti si addormentano, mentre la squadra di Sos Mediterranée rimane sveglio a turni per controllare la situazione generale.

Il ritorno verso l’Italia e lo sbarco

Il giorno dopo i salvataggi è un giorno fondamentale. Le persone, per la prima volta dopo mesi, se non anni, in cui sono state alla mercé di predoni del deserto, sfruttatori e trafficanti di ogni specie, finalmente hanno qualcuno di cui fidarsi: la sensazione è immediata, e molti si aprono sia con il team medico di Msf, sia con noi giornalisti.

Raccontano storie di speranza e di orrore, di quanto hanno subito in Libia e in altri luoghi dove l’umanità sembra essere stata dimenticata.

«Sono stato venduto cinque volte, mi trattavano come un oggetto, non una persona», mi dice un ragazzo 17enne proveniente dal Gambia. Poco lontano, un ragazzo non riesce a camminare bene per le conseguenze di colpi d’accetta ricevuti sui piedi.

Una donna piange disperata mentre guarda i bambini sani e salvi a bordo: non sono i suoi. I suoi li ha persi in un naufragio a luglio, prima di essere respinta dalla Guardia costiera libica. Erano tre, avevano 1, 3 e 5 anni.

Ci sono anche famiglie intere, scappate dai rapimenti sempre più frequenti a Tripoli, capitale della Libia, e ci sono famiglie siriane che hanno sperato fino all’ultimo che la guerra iniziata nel 2011 terminasse, ma alla fine hanno lasciato tutto per partire. Loro hanno pagato di più per il viaggio, attorno ai mille dollari a testa, e in cambio hanno ricevuto un «trattamento» migliore, senza violenze.

Gran parte delle persone dell’Africa subsahariana, con meno soldi a disposizione, hanno subito vessazioni quotidiane dai carcerieri, comprese le telefonate ai parenti per spillare loro soldi da inviare via money transfer.

Tutto il male del recente passato, però, scompare temporaneamente sulla nave che li ha salvati: partono i canti, i balli, prima sommessi, poi di festa collettiva. Sono momenti indimenticabili, di liberazione.

«Non sappiamo domani dove verremo mandati, ma l’importante è avercela fatta». «È come una rinascita, perché in mare eravamo pronti alla morte. Meglio infatti morire di speranza che rimanere in mezzo alle violenze libiche», sono alcune delle voci che raccolgo.

Intanto, i bambini giocano sia nella zona riservata a loro e alle donne, sia sul ponte della nave, e l’atmosfera è tranquilla. Non ci sono situazioni mediche gravi e, soprattutto, i tre salvataggi sono stati completi, senza nessuna salma da riportare a terra, come invece avviene in molti altri casi.

Io passo la giornata e quasi tutta la notte successiva a dialogare e ascoltare testimonianze, e ad aiutare gli operatori delle Ong: è talmente evidente la necessità di darsi da fare che non si può stare a guardare.

Terra (europea) in vista

Alla mattina dell’ultimo giorno di viaggio, ecco la terra: Sicilia, Italia, Europa. A colazione il texano Jay Berger, logista di Msf, spiega a tutto l’equipaggio come avverrà l’operazione di sbarco. Arriviamo a Trapani, dove in un paio d’ore tutte le 371 persone salvate in mare vengono fatte sbarcare. Portate nei presidi del ministero dell’Interno e delle Ong per i primi accertamenti, ricevono ulteriori visite mediche dopo quelle sulla Aquarius.

Scendiamo anche noi quattro giornalisti lasciando il posto ad altri colleghi che ci danno il cambio. La Aquarius ripartirà poche ore dopo, di nuovo verso la zona Sar, dove le navi di salvataggio in questo periodo sono poche, nonostante le partenze dalla Libia continuino.

È il momento dei saluti sia con lo staff che con i migranti, ed è emozionante, perché tutte queste persone, con cui ora ho stabilito un contatto, hanno davanti a loro un futuro nuovo, di certo difficile, ma almeno più sicuro. Persone, ognuna diversa dalle altre, «non numeri, ma volti e storie», come dice papa Francesco. È proprio così: donne e uomini come noi. Potremmo essere noi al loro posto se fossimo nati dalla parte sbagliata del mondo.

Daniele Biella

Sos Mediterranée

L’Ong italo-franco-tedesca Sos Mediterranée nasce nel 2015 in Germania e va nel mar Mediterraneo con la nave Aquarius (che prima era un’imbarcazione della Guardia costiera tedesca) nel febbraio 2016. Da allora fino allo sbarco dell’11 dicembre 2017, l’Aquarius, lunga 77 metri, ha salvato 25.646 persone: 11.261 nel 2016, 14.385 nel 2017. Ben oltre 25 le nazionalità di provenienza delle persone, sia dall’Africa che dal Medio Oriente.

Sito web: www.sosmediterranee.org

Cosa (non) vediamo in Libia

I Diritti umani violati e l’accordo Italia-Libia

Lo sappiamo da tempo: in Libia i migranti subiscono brutali forme di violazione dei loro diritti. Nonostante questo, l’Italia ha fatto un accordo con Al-Sarraj che mira a scoraggiarne la partenza. Così sono diminuite le partenze e i morti in mare, ma di fatto sono peggiorate le condizioni delle persone sulla terra ferma.

Quello che sta accadendo nel mar Mediterraneo e sulle coste libiche non si può più tacere. Ci sono filmati e testimonianze che ora pesano come macigni sulla Comunità internazionale, e sull’Europa in primis. Racconti che arrivano all’attenzione dell’opinione pubblica grazie al coraggioso lavoro di giornalisti disposti a rischi personali in nome della verità dei fatti, grazie alle stesse persone migranti che fanno conoscere la loro storia nonostante il rischio di ritorsioni, e grazie alla presenza in mare di soccorritori che partono con un preciso scopo: salvare vite umane.

Migliaia, se non decine di migliaia di esseri umani, prima di venire obbligati a partire affidandosi alla roulette russa del mare, sono vittime per mesi di violenza da parte di carcerieri e trafficanti.

Succede da anni, ma solo dall’autunno del 2017 se ne parla apertamente, dopo la strage del 6 novembre (almeno 52 morti causati dal comportamento scorretto delle autorità libiche, si veda box) e altri fatti angoscianti come quelli mostrati dal video della Cnn in cui si assiste a una compravendita di giovani dell’Africa subsahariana. Un vero e proprio commercio di «schiavi» in terra libica. Il 27 novembre, poi, hanno destato ulteriore indignazione le immagini di decine di bambini denutriti e coperti di piaghe recuperati dalla nave Aquarius dell’Ong Sos Mediterranée su indicazione del Imrcc di Roma. Sul peschereccio dal quale sono stati prelevati c’erano 421 anime. Prima di lasciare la terra ferma erano stati chiusi per mesi in condizioni più che disumane in prigioni illegali gestite dai trafficanti.

Un accordo

La Libia, che non ha firmato la Dichiarazione Onu sui diritti umani, è considerata uno dei luoghi più pericolosi al mondo. Per questo sta sollevando una forte discussione il fatto che, prima con un Memorandum del febbraio 2017, poi con un vero e proprio accordo nell’estate, il governo italiano abbia stretto un patto con quella parte della Libia governata dal premier Al Sarraj. L’Italia, in cambio del controllo delle partenze dei migranti, garantisce navi e formazione alla Guardia costiera del paese nordafricano, in particolare della città di Zawiya e, a detta degli stessi libici, un apporto economico (rimasto imprecisato).

Il problema è duplice: da una parte il «controllore» potrebbe benissimo essere anche il «controllato» (il miliziano trafficante che cambia casacca e diventa membro della Guardia costiera libica, come denunciato dal giornalista Rai Amedeo Ricucci); dall’altra in quelle zone si continua a combattere e nuove milizie si impossessano dei territori di altre, come avvenuto a settembre, quando quelle riconosciute da Al Sarraj sono state sconfitte da altre vicine al rivale, il generale Haftar che controlla gran parte della Cirenaica. La conseguenza è il caos totale per le persone migranti rinchiuse nei centri di detenzione in attesa di partire per l’Italia (più che di un improbabile rimpatrio): esse si trovano in balia degli eventi, esposte a un fuoco incrociato di libici contro libici e al rischio di essere di nuovo rapite o vendute e, ovviamente, trattate senza alcun rispetto dei diritti umani.

L’Unhcr, l’alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati, può entrare a visitare i campi di detenzione «ufficiali» solo con permesso delle autorità libiche. Quando lo fa, di solito trova situazioni ripulite per l’occasione, ma appena i detenuti riescono a parlare, raccontano di soprusi e compravendite di persone che avvengono anche lì, nei centri più controllati. La partenza per il mare è una liberazione, ma, da quando sono in atto i respingimenti, l’incubo è destinato a continuare, perché in caso di intercettazione da parte della Guardia costiera libica si è costretti a tornare. Questo, il ministro dell’Interno italiano Marco Minniti, promotore dell’accordo con la Libia, lo sa, ma la sua linea è quella di fare qualcosa in ogni caso per fermare gli arrivi in Italia. Per questo dopo il naufragio del 6 novembre 2017, nonostante l’appello del volontario di Sea-Watch Gennaro Giudetti, che ha visto da vicino la violenza delle autorità libiche, nonostante il video della Cnn e le prove delle torture subite dalle persone migranti in Libia, non ha cambiato la linea governativa rivendicando «la lotta ai trafficanti» e «la diminuzione del numero degli sbarchi».

Lo stesso ministro Minniti ha creato nel luglio 2017 un Codice di condotta per le Ong sull’onda del clamore di una campagna mediatica di attacco alle stesse organizzazioni, sospettate di essere d’accordo con i trafficanti, nonostante in un anno di accuse da parte di blogger, media e politici schierati con la «criminalizzazione della solidarietà», nessun fatto concreto sia mai stato accertato. Al momento una sola Ong, la tedesca Jugend Rettet, pur vedendosi riconosciuti i suoi fini umanitari, è stata indagata dalla Procura di Trapani per favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Quasi tutte le organizzazioni non governative hanno firmato il Codice di condotta accordandosi con il ministero. Molte poi si sono rifiutate di tornare nelle acque internazionali, ma più per l’atteggiamento aggressivo della Guardia costiera libica che per le regole del Codice, che di fatto sono le stesse già in vigore in mare e già osservate anche dalla stessa Guardia costiera italiana. È l’atteggiamento libico il vero problema: da esso dipende se un salvataggio va a buon fine o se centinaia di persone trovano la morte. Una situazione inaccettabile.

Daniele Biella

«Ho visto cose terribili»

La testimonianza di un volontario italiano

Il 6 novembre 2017 c’è stata l’ennesima strage in mare. Almeno 52 morti, anche a causa del comportamento della Guardia costiera libica. Ce ne parla un testimone oculare.

Gennaro Giudetti ha 27 anni, è originario di Taranto e negli ultimi sette anni ha vissuto un anno in Albania con i Caschi bianchi in Servizio civile all’estero, poi come volontario in Kenya, nei Territori Palestinesi e in Libano per il corpo di pace Operazione Colomba dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.

A maggio 2017 e a novembre si è imbarcato con l’Ong Sea Watch per partecipare, come mediatore culturale, alle operazioni di salvataggio e soccorso nel Mediterraneo, durante le quali ha dovuto personalmente trarre in salvo dall’acqua decine di persone, donne e bambini compresi.

Il 6 novembre 2017 è stato testimone di un naufragio che ha causato la morte di decine di persone. Sono state chiare fin da subito le responsabilità del personale della Guardia costiera libica presente sullo scenario. Giudetti è stato il primo a denunciare tutto questo, chiedendo in un appello su Vita.it di incontrare il ministro dell’Interno Marco Minniti e i membri del Parlamento europeo. Ecco il suo racconto di quei momenti drammatici, ripreso da giornalisti e politici di tutto il mondo, compresa la presidente della Camera Laura Boldrini, ex portavoce di Unhcr, Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati.

«Ciò che ho visto con i miei occhi»

«Non appena sono tornato a terra, dopo il naufragio del 6 novembre, ho deciso di raccontare a tutti quelli che vorranno ascoltare ciò che ho visto con i miei occhi.

Insieme ad altri volontari dell’Ong Sea Watch abbiamo tirato fuori dall’acqua, uno a uno, a braccia, 58 persone, salvandole dalla morte.

Di fronte a noi, la Guardia costiera libica ha agito in modo disumano, lasciando decine di uomini e donne in mare ad annegare, senza lanciare salvagenti e picchiando chi non voleva essere preso da loro per non tornare in Libia e voleva, invece, venire sulla nostra nave, dove vedeva al sicuro i fratelli, le mogli, i padri. È stato straziante vivere tutto questo.

Quel giorno eravamo a 30 miglia marine dalla Libia, in piene acque internazionali. L’Imrcc di Roma, la Centrale di comando della Guardia costiera, ci ha contattato per effettuare il salvataggio di un gommone in difficoltà, aggiungendo che sullo scenario avremmo trovato anche una nave della Marina francese con cui collaborare. Quando siamo arrivati sul punto indicato, però, abbiamo capito fin da subito che era già in corso un dramma».

Abbiamo dovuto farci largo tra i corpi

«Prima di noi e dei francesi era arrivata una nave della Guardia costiera libica, che aveva agganciato il gommone dei migranti. Il natante era bucato e c’erano decine di persone in mare. Alcuni indossavano il salvagente, molti altri non avevano nulla.

Dalla nave della Sea Watch 3 abbiamo lanciato i due gommoni di salvataggio. Io ero su uno di questi con altri tre componenti dell’equipaggio.

Abbiamo dovuto farci largo tra corpi di persone che erano già annegate per riuscire a raggiungere e cercare di recuperare quelli che invece erano ancora in vita. Abbiamo tirato a bordo i superstiti con le braccia. Dopo un po’ facevano talmente male che mi si stavano per bloccare. C’erano naufraghi che si attaccavano al mio collo mentre salvavo altri. Sono stati istanti tanto tragici quanto rischiosi.

A un certo punto ho visto un bambino che galleggiava davanti a me, apparentemente senza vita. Avrà avuto 3 o 4 anni. L’ho tirato su nel gommone con le mie mani, sperando in un miracolo. L’abbiamo riportato sulla nave e abbiamo provato a effettuare la rianimazione, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare».

La Guardia costiera libica

«I militari libici sembravano non interessarsi delle persone che erano più lontane da loro. C’erano intorno alcuni corpi senza vita. Loro hanno lanciato delle corde alle quali le persone ancora in acqua si aggrappavano per salvarsi. Ma molti, sapendo che con la Guardia costiera libica sarebbero ritornati in Libia – dove oramai sono documentate le tante violenze commesse -, hanno iniziato a nuotare verso di noi non appena ci hanno visto. I libici all’inizio sembravano collaborativi, non ostacolavano chi si dirigeva verso di noi. Poi, però, hanno iniziato a fare un gesto folle: ci hanno lanciato addosso delle patate, mentre ci urlavano di andarcene. Nello stesso tempo si rendevano protagonisti di brutalità sulla loro nave: prendevano a frustate e bastonate chi era già a bordo ma cercava di alzarsi e ributtarsi in mare per venire da noi.

Nonostante ciò, tante persone continuavano a provare a sfuggire alla Guardia costiera libica, anche perché alcuni dei loro parenti erano già in salvo sui nostri gommoni e vedersi separati aumentava la loro disperazione. Improvvisamente, i libici hanno deciso di andarsene, a tutta velocità e senza una chiara motivazione.

Un elicottero militare italiano, presente sulla scena, si è abbassato di colpo, costringendoli a rallentare almeno per un attimo. La loro fuga ha aggravato il dramma già in corso. Molte persone, infatti, erano ancora in mare, attaccate alle corde e la motovedetta in movimento li ha messi in estremo pericolo.

Ho assistito a una scena orribile: un marito che si è aggrappato a una corda per scendere dopo avere sentito la moglie che lo chiamava dal nostro gommone, ma non sapendo nuotare aveva paura di lanciarsi in acqua. Proprio in quel momento la nave libica è partita e lui è rimasto appeso. Chissà cosa ne è stato di lui: noi non l’abbiamo potuto recuperare e non sappiamo se sia vivo o morto. Lascio immaginare quanto sia disperata ora sua moglie, così come la mamma del bimbo che ho visto annegare davanti ai miei occhi. Nelle ore successive al salvataggio ho passato molto tempo a cercare di consolarla, anche se è impossibile pensare di alleviare un trauma simile».

Fermare l’accordo con la Libia

«Come italiano ed europeo chiedo scusa alle persone la cui unica colpa è essere nati nella parte sbagliata del mondo. Queste donne, questi uomini, questi bambini, non sono solo numeri: sono esseri umani, con un nome, una faccia, e vorrei che tutto il mondo venisse sulle barche nel Mediterraneo per capire davvero come stanno le cose. Mi amareggia pensare che c’è chi liquida quanto accade con frasi come “c’è un’invasione che va fermata”. Credo che di fronte a questa tragedia dovremmo ascoltare la nostra coscienza.

E mi preoccupa l’accordo che il governo italiano ha fatto con la Libia e il modo in cui vengono utilizzate le navi donate alla Guardia costiera libica. Credo che si debba fermare o modificare immediatamente l’accordo con la Libia. Ora più che mai, nessuno può dire “chissà cosa succede veramente?”. Io c’ero, ho visto, ed è tutto vero. E quello che sta succedendo non deve succedere mai più».

Testimonianza di Gennaro Giudetti, raccolta da Daniele Biella

E come li accogliamo

Da dove e perché.

Vengono via da regimi oppressivi, da zone di conflitto, dai gruppi jihadisti. O anche «solo» da una condizione di povertà e di assenza di prospettive. L’Unione europea fatica a prendersi carico della loro sorte. L’Italia affronta la situazione nel tentativo di uscire dalla condizione di emergenza.

Da dove vengono e dove vanno le persone che migrano verso l’Europa? C’è la rotta libica, quella su cui ci concentriamo qui, ma non dimentichiamoci della rotta balcanica, diretta in particolare verso il Nord Europa, con passaggi anche a Est dell’Italia, vedi Trieste e Gorizia: migliaia di persone, bambini compresi, che puntano all’asilo politico venendo da nazioni come Siria, Afghanistan, Pakistan e Iraq e che oggi sono in gran parte bloccati in campi di accoglienza sulle isole o sulla terraferma greca o, in condizioni peggiori, ai confini dell’Est Europa. Una delle ultime vittime, lo scorso 23 novembre 2017, una bambina afgana di 6 anni investita da un treno merci al confine tra Croazia e Serbia: era stata appena respinta dalla polizia croata assieme alla propria famiglia.

La Libia è un collo di bottiglia

Per quanto riguarda la rotta libica, stiamo parlando di quello che viene spesso paragonato a un «collo di bottiglia», ovvero un luogo in cui le persone vengono assembrate dai trafficanti prima della partenza obbligata verso l’Europa. Molti, provenienti dall’Africa Subsahariana, non puntano al vecchio Continente, ma piuttosto alla Libia stessa come luogo di lavoro. Una volta giunti in Libia, però, si rendono conto che la scelta è sbagliata, anche per le atroci violazioni dei diritti umani che finiscono per subire e, non essendoci una rotta di ritorno, l’unica via d’uscita è la traversata del Mediterraneo. Verso la Libia convergono rotte migratorie sia dal Corno d’Africa (dall’Eritrea in particolare, dove c’è una decennale dittatura, ma anche dalla Somalia dove terrorismo e violenze sono pericoli quotidiani), sia da paesi in guerra come il Sud Sudan o il Congo, sia da altri paesi alle prese con diverse forme di terrorismo (si veda Boko Haram in alcune zone della Nigeria o gruppi jihadisti in Mali), persecuzioni governative o anche situazioni di dissesto climatico e povertà diffusa. Tutti motivi che spingono migliaia di persone, soprattutto giovani, a partire: i figli maggiori sono quelli su cui una famiglia punta, spesso indebitandosi. Quando il ragazzo arriverà alla meta, potrà iniziare a inviare denaro.

Ma non è solo in Libia il pericolo: ogni passaggio è rischioso, perché trafficanti e criminali comuni stabiliscono rotte ben precise e se non hai i soldi per percorrerle vieni lasciato indietro. Nel deserto del Sahara questo significa morte certa di stenti o a mano armata. Se superi deserto, Libia e mare, alla fine l’Europa la trovi.

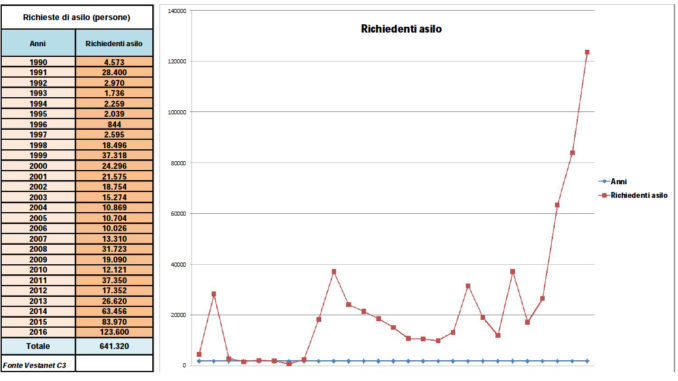

In Italia, le maggiori nazionalità di arrivo nel 2017 sono state: Nigeria, Guinea Conakry, Costa d’Avorio, Bangladesh, Mali ed Eritrea (vedi tabella).

Il Regolamento di Dublino

Per il Regolamento di Dublino, in atto nell’Unione europea dal 1990 con una serie di modifiche successive non sostanziali, il primo paese d’approdo in Europa è quello in cui una persona deve chiedere asilo politico. Molti però non vogliono, perché hanno parenti o conoscenti altrove, e provano a passare illegalmente le frontiere di terra, per esempio tra Italia e Francia, Svizzera e Austria. Il risultato sono altre morti, come le cronache locali purtroppo riportano tra Ventimiglia, Como e Brennero.

A metà novembre 2017, dopo anni di lavori, finalmente il Parlamento europeo ha varato una riforma del Regolamento che supera il blocco del primo paese d’approdo, prevedendo l’invio della persona dal centro di prima accoglienza in nazioni diverse attraverso il sistema delle quote: ma tale riforma va approvata anche dal Consiglio europeo, composto dai capi di stato e di governo dei singoli membri Ue, che oggi su questo argomento ha posizioni molto rigide di avversione. I più contrari sono soprattutto i paesi dell’Est Europa, appartenenti al cosiddetto «Gruppo di Visegrad».

La prima accoglienza

In attesa di questo cambiamento, fortemente voluto dalla società civile italiana ed europea, il sistema di accoglienza prevede due fasi: la prima attraverso il meccanismo degli hotspot, e la seconda attraverso strutture dove le persone rimangono il tempo necessario a vagliare la loro domanda di asilo (protezione internazionale).

Gli hotspot sono luoghi in cui le persone vengono trattenute appena sbarcate, in attesa di ricevere la loro richiesta d’asilo. Ce ne sono una decina

distribuiti tra le isole greche e l’Italia, con situazioni diverse tra loro. In Grecia, infatti, in conseguenza dell’accordo tra Ue e Turchia del marzo 2016, migliaia di persone, bambini compresi, sono trattenute per mesi in attesa di una risposta sul loro ricollocamento. La situazione è particolarmente esplosiva sull’isola di Lesbo: nell’hotspot di Moria a dicembre 2017 erano presenti almeno 6mila persone, a fronte di una capienza di 2.500, molti in tende nonostante il freddo. Accade spesso che le persone migranti vengano addirittura rimandate in Turchia, considerato dall’Europa un «terzo stato sicuro» dove le persone non rischiano la vita. L’Europa però non prende in considerazione le dure condizioni dei campi profughi turchi in cui vivono in milioni, soprattutto siriani.

Gli hotspot italiani, invece, oggi funzionano meglio e le persone che ne hanno diritto – ovvero che hanno possibilità di chiedere asilo e non provengono da quegli stati con cui l’Italia ha accordi bilaterali di rimpatrio, come Marocco o Tunisia – vengono smistate nei centri di seconda accoglienza lungo la penisola e in quota residuale all’estero (le cose cambieranno, appunto, se il Regolamento di Dublino verrà modificato).

La seconda accoglienza

Le strutture di seconda accoglienza in Italia si basano su quote regionali e sono di due modelli: il Cas e lo Sprar. Il referente del ministero dell’Interno per i Cas (Centri di accoglienza straordinaria) è la Prefettura territoriale. Questa, con un bando, assegna un numero di persone in accoglienza a enti gestori che possono essere profit e non profit, in cambio di 35 euro per ospite. Di questi 35 euro al singolo ospite ne vanno 2,5, il resto è utilizzato dal gestore che deve spenderlo per i servizi previsti dal bando, altrimenti può essere denunciato per lucro. Le persone vengono alloggiate in strutture dell’ente stesso o che quest’ultimo affitta da privati.

Il secondo modello è quello dello Sprar (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati): un’accoglienza gestita direttamente tra Ministero dell’Interno e Comune. Quest’ultimo riceve incentivi e, soprattutto, grazie alla «clausola di salvaguardia» emanata dal ministero nel 2016, può evitare Cas sul proprio territorio se completa la propria quota Sprar che è attorno ai tre richiedenti asilo accolti ogni mille abitanti.

Molti studi affermano come sia opportuno il passaggio graduale dal sistema Cas (chiamato anche «emergenziale») a quello Sprar («strutturale»). Oggi i dati, seppure indichino un ampliamento del sistema Sprar, parlano ancora di una forte presenza di richiedenti asilo nei Cas, a volte in sovrannumero rispetto al territorio in cui sono ospitati, con conseguente disagio sia per la popolazione locale che per i migranti stessi che trovano difficoltà di conoscenza reciproca. A fine 2016, a fronte di 170mila in accoglienza Cas, erano 34mila in Sprar (fonte Anci).

Il Piano nazionale d’integrazione

Dopo anni di tentennamenti, da qualche tempo anche il governo promuove la diffusione generale del modello Sprar e ha emanato a settembre il primo Piano nazionale d’integrazione: l’integrazione è la vera sfida da vincere al di là dell’accoglienza, per la quale, a parte evidenti casi di malaffare, l’Italia si distingue in positivo rispetto ad altri paesi europei.

Lo stato deve promuovere azioni sistematiche, non sperare solo nella buona volontà del singolo tessuto sociale. Altrimenti, in un momento in cui l’opinione pubblica è molto divisa sul tema dell’accoglienza anche per causa di un’informazione fatta male sia a livello di mass media che istituzionale, il rischio è quello di dividere la società su un tema che invece andrebbe affrontato in modo unitario, chiedendo conto all’Europa di una redistribuzione complessiva degli ospiti che oggi non avviene.

Daniele Biella

Fake news

1: 35 euro al giorno

«Solo il 5% dei richiedenti asilo in Italia è rifugiato». «Si prendono 35 euro al giorno». Benvenuti nel mondo delle notizie false, propaganda o fake news anti-migranti: un mondo pericoloso dove le paure vengono amplificate e le persone portate alla diffidenza estrema sia da politici senza scrupoli che da quegli stessi mass media che dovrebbero invece portare più chiarezza. Smascherarle è un lavoro lungo ma necessario (in inglese si chiama debunking, mentre la verifica dei fatti narrati fact-checking), anche se spesso le smentite, soprattutto nel mondo dei social network, non raggiungono nemmeno la metà della portata di un articolo falso sparato in prima pagina e condiviso da migliaia di utenti.

In Italia, rispetto alla media dell’Europa, è alto il numero degli «analfabeti funzionali», ovvero delle persone che leggono frasi ma ne travisano il significato. Ma il dato che spaventa di più, in questo caso tutta l’Europa, raccolto dalla Stanford University, riguarda l’incapacità della maggior parte degli adolescenti – con punte dell’80% – di riconoscere una notizia tendenziosa o una pubblicità, nemmeno di fronte a prove evidenti, come il logo di un sito o di un prodotto. Il messaggio viene recepito come notizia vera e quindi assimilata.

«La credibilità delle notizie è il tema centrale di questi anni», conferma Stefano Pasta, giornalista e membro dell’Associazione Carta di Roma che porta il nome del documento firmato nel 2008 da Ordine dei giornalisti e Fnsi, il sindacato di categoria, proprio per «rispettare la verità sostanziale dei fatti osservati». Se uno studente «non riesce a riconoscere la palese falsità di una notizia è un problema che le agenzie educative devono affrontare aumentando con urgenza il loro senso critico», osserva Pasta. L’associazione Factcheckers, in questo senso, ha messo online gratuitamente un’efficace «Guida galattica per esploratori di notizie» (factcheckers.it/guida).

«L’altro fenomeno preoccupante da arginare e poi scardinare è la diffusione delle post-verità», riprende il referente di Carta di Roma. «Di fronte a una supposta notizia che ci sconvolge, facciamo prevalere il nostro stato emozionale sulla realtà dei fatti: i nostri sentimenti rendono vero quello che non lo è e la nostra interpretazione del mondo è falsata. È successo così, per esempio, con il tema delle allusioni alla collaborazione tra Ong in mare e trafficanti: nessun fatto concreto, ma notizie a cui molti hanno creduto perché spinti da sentimenti di paura e rifiuto, stimolati e orientati da persone abili a manipolare le coscienze». Come bloccare l’insinuarsi della post-verità? «Osservare a fondo la realtà, trovare fonti diverse che confermino o meno una notizia che ci salta all’occhio», continua Pasta. «E allargare i propri orizzonti: quanti di noi sanno, per esempio, che meno del 10 per cento dei profughi nel mondo viene verso l‘Europa?». Infatti i dati Onu parlano chiaro: tra i paesi che ne ospitano di più al mondo ci sono Turchia, Giordania, Libano, Colombia e due stati della stessa Africa, Kenya e Rwanda. A conti fatti, fake news e post-verità sono due facce della stessa medaglia e vanno affrontate assieme, ribattendo punto su punto. Solo il 5% dei richiedenti asilo in Italia è rifugiato? No, «rifugiato» è una delle tre forme legislative previste, le altre due sono «protezione sussidiaria» e «protezione umanitaria». La somma (su dati ministeriali) fa almeno 40% in prima udienza, 60% dopo l’appello, ovvero la quota di accoglienza delle domande di asilo è in media positiva in sei casi su dieci. «Si prendono 35 euro al giorno». No: 35 euro li prende l’ente gestore, al richiedente asilo ne vanno 2,50 al giorno, quindi circa 75 al mese.

D.B.

2: malaria e nozze

«Dopo la miseria, portano malattie», titolava il quotidiano Libero mercoledì 6 settembre 2017 sul caso di una bambina di 4 anni che a Trento aveva preso la malaria. E nel sommario: «Immigrati affetti da morbi letali diffondono infezioni». In questo caso l’Ordine dei giornalisti è intervenuto per denunciare il «rischio di incitamento all’odio», ma la notizia in questi termini è girata per giorni, ampiamente trattata con toni allarmistici anche nelle televisioni, mentre chi portava spiegazioni ragionevoli dell’accaduto non veniva preso in considerazione. «È stata una macroscopica falla nelle procedure, un errore umano, ovvero un’iniezione sbagliata con siringa già infetta da parte di un infermiere», è stato infine accertato dalle indagini a inizio novembre, ma questa notizia ha trovato rilievo su ben poche testate nazionali.

«Mi hanno piantato un coltello nella mano, è stato un africano».

Questo il grido di dolore di un controllore delle Ferrovie milanesi di Trenord. Era il 19 luglio 2017: notizia sotto i riflettori ovunque, sciopero successivo indetto dai colleghi, indignazione collettiva. Infuria la caccia all’aggressore, ma il 28 luglio emerge, grazie alle telecamere della stazione, la sconvolgente verità: «Se l’è fatto da solo». Nessun africano criminale! Denuncia dell’azienda e probabile licenziamento per il controllore. Nel frattempo però la notizia falsa, ma data per vera dalla maggior parte dei media e parecchio ghiotta per «sbattere il mostro in prima pagina», è girata, purtroppo, molto di più della smentita.

Il caso in Veneto del matrimonio combinato tra una bambina di 9 anni e un adulto musulmano di 35 che avrebbe usato violenza su di lei: bufala apparsa come notizia vera il 21 novembre 2017, prima sul Messaggero, poi su altre testate nazionali e addirittura riportata nella nota rubrica «Buongiorno» de La Stampa, curata dal pur attento giornalista Mattia Feltri, nonostante la smentita da parte delle forze dell’ordine fosse arrivata entro la sera stessa. Feltri la mattina successiva è dovuto correre ai ripari, perlomeno sulla versione online, dato che il cartaceo era già in edicola.

Un caso emblematico che ha strumentalizzato il problema delle spose bambine, non molto comune in Italia ma diffuso in altri paesi del mondo, allo scopo di alimentare l’islamofobia.

D.B.

Questo dossier è stato firmato da:

- Daniele Biella – Classe 1978, giornalista, collabora con diverse testate nazionali scrivendo di tematiche sociali, in particolare migrazioni e cooperazione internazionale. Ha all’attivo due libri: L’isola dei Giusti. Lesbo crocevia dell’umanità (Paoline, 2017) e Nawal, l’angelo dei profughi (Paoline, 2015). Interviene come referente di progetti educativi e formativi sul tema dell’accoglienza in scuole, assemblee cittadine e altri centri di aggregazione. In particolare, tramite il progetto «Con altri occhi», lungo l’anno scolastico 2016-2017, ha incontrato più di 5mila alunni di scuole primarie e secondarie. Al termine degli studi universitari ha vissuto in Cile, dove ha svolto un anno di servizio civile volontario nel corpo di pace «Caschi Bianchi».

- A cura di: Marco Bello e Luca Lorusso, redazione MC.

Foto di questo Dossier

- Tutte le foto, eccetto quelle di pp. 42-44 – che sono di Sea-Watch e.V. / Lisa Hoffmann, sono state scattate da Daniele Biella durante il viaggio sulla Aquarius.

![]()

![]()

![]()

![]()