Cubetti di zucchero

Racconto / in collaborazione con LINGUA MADRE

Racconto / in collaborazione con LINGUA MADRE«Il valore delle cose

non sta nel tempo in cui esse durano ma nell’intensità con cui vengono vissute.

Per questo esistono momenti indimenticabili, cose inspiegabili e persone

incomparabili». (Feando Pessoa)

Mia nonna matea Nura e suor Vilma trascorrevano insieme ogni

Mia nonna matea Nura e suor Vilma trascorrevano insieme ogni

sabato mattina. Caffè, tante chiacchiere e un’infinità di sorrisi che, al

ricordo, scaldano la mia anima ancora oggi. Erano ciascuna la migliore amica

dell’altra ed è veramente difficile descrivere l’atmosfera che si creava quando

quelle due grandi donne stavano insieme nella stessa stanza. Accadeva come se

il senso di tutte le cose del mondo fosse concentrato proprio lì, nei 36 metri

quadrati dell’amato appartamento. E noi quattro, i miei genitori, mio fratello

e io, abitavamo lì in quegli anni, fino a quando l’azienda di mio padre non ci

assegnò un appartamento tutto nostro. Quelle mattine di sabato, dunque,

rappresentavano un vero e proprio rituale.

Ancora

prima dell’arrivo di suor Vilma, tutti, come per magia, scomparivano per

qualche commissione, a parte me che, essendo la più piccola, rimanevo avvolta

nel calore di quei momenti, quasi mi ritrovassi immersa nelle soffici nuvole

bianche illuminate dal sole, un sole che altro non era che l’aria che in quel

momento respiravo. Immancabilmente quell’aria si mescolava all’inconfondibile

profumo del caffè fatto «alla turca» che ha tutto un suo modo per essere

bevuto: prima si mette in bocca un cubetto di zucchero inzuppato nel caffè

rigorosamente versato in una tazzina detta fildžan (si pronuncia «filgian»)

che non ha un manico ma è tonda e si avvolge con la mano in modo da percepire

il calore della bevanda. Subito dopo si prende un sorso di caffè che si mescola

con il cubetto di zucchero sciolto in bocca, ma molto lentamente, tra una

parola e l’altra, fino ad arrivare al fondo il quale, certamente, non è

intelligente bere. Ci si ferma sempre al momento giusto, è nel sangue del

popolo, non c’è che dire! E allora si riempie fildžan di nuovo e avanti

così.

sabato mattina, quindi, suor Vilma, suora crornato-cattolica, veniva a trovare

mia nonna, atea di origini musulmane. E di che cosa queste due donne,

apparentemente così diverse nelle loro culture, potevano parlare ogni sabato?

Del come avevano trascorso la settimana, della moda (mia nonna era sarta) che

le ricche signore della città seguivano alla lettera, di catacombe (suor Vilma

aveva visitato il Vaticano ben tre volte), della poesia di un poeta che entrambe

amavano molto, del come si prepara un piatto tipico dell’Erzegovina… Sì, di

questo e di tanto altro, ma spesso non erano le tematiche ad attirare la mia

attenzione quanto l’armonia nella quale venivano trattate e la forma, di un

rispetto dalla dinamica straordinaria. Era musica per le mie orecchie. Come

incantata, mi ritrovavo a guardare i cubetti di zucchero scomparire dalla

ciotola piano piano, quasi il loro compito fosse quello di cadenzare il tempo. «Prendine

uno e inzuppalo nella mia tazzina», mia nonna richiamava la mia presenza a

tavola nella sua piccola cucina e io, seduta su una sedia con l’aiuto di un

cuscino, iniziavo allora a gustarmi quella delizia proibita.

Accadeva

poi che a volte si unisse a loro teta Vida (teta equivale a «zia»

ed è un modo tipico di rivolgersi a tutte le donne adulte conoscenti o amiche

di famiglia). Teta Vida, dunque, laica per eccellenza, era una signora

di origine serbo-ortodossa dall’eleganza ineguagliabile. Gonne plissé, a

scacchi neri e bianchi, giacchettine di velluto nero, guanti raffinati,

berrettini francesi e l’immancabile ombrello, a meno che non fosse estate. Il

tutto indossato con la grazia di una figura alta e snella illuminata da un

sorriso ammaliante che nei suoi occhi chiarissimi rifletteva la pace. E non

parliamo della sua vasca da bagno! Era più piccola di quella che aveva mia

nonna ma a forma di poltrona e quindi di gran lunga più comoda. Io la adoravo

ed era, infatti, teta Vida a fare sempre il bagno alla sua Nanà, come

lei mi chiamava. In poche parole, ero la sua prediletta. Abitava proprio

nell’appartamento di fronte, al primo piano di un palazzo dall’architettura

socialista che sorgeva nel cuore di Sarajevo. A pochi passi, il mondo intero:

la cattedrale cattolica, quella ortodossa, la moschea tra le più antiche della

città e la sinagoga. Insomma, una Gerusalemme in miniatura! Attorniate poi da

un’infinità di palazzi di tutte le epoche: turco-ottomana, austroungarica,

socialista.

Ma se

questo mondo io lo vedevo all’esterno, è dentro casa nostra che lo percepivo

nelle sue essenze. Sento ancora negli occhi i loro sorrisi, vedo ancora le

parole scorrere sulle loro labbra quando vengo distratta dal forte picchiare

sulla porta di un bastone. Eh sì, era teta Anita, una professoressa di

geografia in pensione, profondamente devota alla propria tradizione ebraica e

altrettanto incuriosita da tutte le altre. Un essere tanto ingombrante nella

propria fisionomia quanto delicato nel modo di parlare: «Queste sono un dono

raro, che non ti venga in mente di sfoltirle quando sarai grande!», mi diceva

sempre, accarezzando delicatamente le mie folte sopracciglia. Scesa dal quarto

piano dello stesso palazzo, questa alquanto insolita vicina di casa, a volte,

in segno di un saluto, picchiava sulla porta e se ne andava via, fuori, a farsi

la sua lenta passeggiata quotidiana. Ma se picchiava più di due volte, voleva

dire che anche lei era lì per un caffè e due parole. Ed ecco che mi ritrovavo

il mondo intero in casa nostra ogni sabato mattina.

Quattro

culture, o cinque o sei, tra origini,

idee, convinzioni e pensieri. Insomma, una vera macedonia. E quale raro gusto

aveva questa macedonia, e tutta per me! Vita raccolta in quattro menti, anime e

cuori nella purezza di quell’umanesimo che incoronava la loro umanità. Tanta

semplicità vedo oggi in quei preziosi momenti, che è stata, in fondo, il vero

filo conduttore della loro esistenza. L’amicizia che scorreva in tutti quegli

anni tra i personaggi di questo racconto raffigura un’anima, l’unica anima di

un mondo che non c’è più. Quale magnifico folclore colorava l’aria e quanta

poeticità esprimevano quegli azzurri occhi di suor Vilma nel guardare mia nonna

con tanta stima e ammirazione. Due donne così apparentemente diverse, una sarta

e una suora. Ecco, mi fermerei a queste definizioni e null’altro conta. Si

erano conosciute all’ospedale di Sarajevo; una cuciva le lenzuola e l’altra

assisteva i malati, all’interno di un sistema guidato da un ideale politico che

nessuna delle due aveva mai abbracciato ma con il quale entrambe avevano convissuto

in pace e nel rispetto. Era come se viaggiassero su un binario parallelo, a un

ritmo tutto loro e a una velocità misurata. Puro teatro erano questi due

personaggi, e nasceva dal nulla.

Immaginatevi

la scena in cui mia nonna prende le misure per il suo abito da religiosa mentre

le dà notizie dei suoi generi, uno italiano e l’altro un comunista di origine

serba, nonché mio padre. Le Nozze di Figaro nasce da un’idea simile:

inizia con una scena in cui Figaro misura la stanza per vedere se dentro ci può

stare un letto nuziale, capite? E quanto parlare di una figlia così lontana e

di un’altra in casa ma così criptica, mentre nel frattempo suor Vilma cercava

di capire il modo migliore per tenere su il suo copricapo ingombrante. Ma

allora, dico io, ho vissuto su un palcoscenico per diciotto anni e mia nonna e

suor Vilma ne sono testimoni? Quale strepitosa pièce teatrale è mai

questa? È forse vero che quando il teatro diventa la nostra casa, esso diventa

anche la nostra realtà? E se questa era la mia realtà, allora la mia vita non è

stata che una commedia, un dramma, un dialogo oppure un monologo?

Se ci

penso, in ognuno di questi modi oggi potrebbe definirsi quello che è stata

l’ormai dimenticata Jugoslavia. Quanto alla Bosnia Erzegovina, non è che una

parte del puzzle di un racconto irraccontabile. Sarajevo ne è un pezzo. Nura e

Vilma, invece, un prezioso dipinto all’interno di quel pezzo del puzzle mentre

quei momenti, in cui mi immergevo come nelle più accoglienti delle acque, sono

oggi per me il viaggio eterno. Mi giro e rivedo tutto, ascolto e sento tutto,

annuso e percepisco ogni profumo, odore, l’aria di un mondo che si è sciolto

come un cubetto di zucchero inzuppato nel caffè lasciandomi l’inestimabile

ricordo del suo gusto. Custode di attimi, vado avanti nel silenzio che possiamo

sentire soltanto camminando nella notte, lungo le strade coperte di neve di una

città che accoglie ogni fiocco, gentile e discreta. Ah, che freddo generoso di

vita sulle guance. E che pace la neve mentre cade armoniosa come il sipario che

si chiude con grazia.

Il

Il

concorso letterario nazionale Lingua

Madre, ideato da Daniela Finocchi,

giornalista da sempre interessata ai temi inerenti il pensiero femminile, nasce

nel 2005 e trova subito l’approvazione e il sostegno della Regione Piemonte e

del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Il concorso è il primo a essere espressamente dedicato alle

donne straniere – anche di seconda o terza generazione – residenti in Italia

che, utilizzando la nuova lingua d’arrivo (cioè l’italiano), vogliono

approfondire il rapporto fra identità, radici e mondo «altro». Una sezione

speciale è riservata alle donne italiane che vogliano raccontare storie di

donne straniere che hanno conosciuto, amato, incontrato e che hanno saputo

trasmettere loro «altre» identità.

Il concorso letterario vuole essere un’opportunità per dar voce

a chi abitualmente non ce l’ha, cioè gli stranieri, in particolare le donne che

nel dramma dell’emigrazione/immigrazione sono discriminate due volte.

Un’opportunità di incontro e confronto, perché il bando non solo ammette ma

incoraggia la collaborazione fra le donne straniere e italiane nel caso l’uso

della lingua italiana scritta presenti delle difficoltà.

Per

gentile concessione del Concorso letterario nazionale Lingua

Madre pubblichiamo il racconto di: Sabina Gardovic, Cubetti di

zucchero, dal

libro «Lingua Madre Duemilaquattordici – Racconti di donne straniere in Italia», Edizioni SEB27. Il racconto di Sabina

Gardovic è stato selezionato al IX Concorso letterario nazionale Lingua Madre.

tags: racconto, Boia Erzegovina, amicizia, dialogo, folclore

Sabina Gardovic

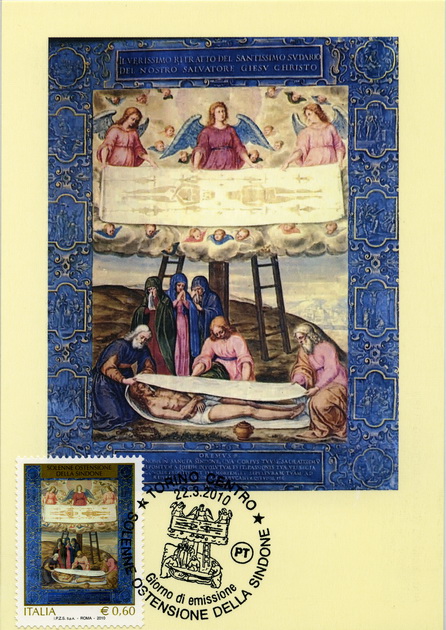

La Sindone è stata finora conservata arrotolata in una

La Sindone è stata finora conservata arrotolata in una

Toiamo a parlare di

Toiamo a parlare di

Alcuni villaggi sulle colline a sud di Hebron, in Area C

Alcuni villaggi sulle colline a sud di Hebron, in Area C