La malattia non ha colore

L’assistenza medica ai migranti è un atto dovuto. Facilitare l’accesso al Servizio sanitario nazionale a chi rimane è la soluzione migliore. Tra l’altro, questa è anche la strada economicamente più conveniente.

La prima parte di questa nostra inchiesta (MC maggio 2016, pp. 60-63) terminava con una domanda: gli immigrati rappresentano un pericolo sanitario per noi? Per dare una risposta è necessario esaminare le caratteristiche di coloro che arrivano nel nostro paese, le loro condizioni di vita e di lavoro, la loro possibilità di accesso al nostro sistema sanitario.

All’arrivo in Italia

Considerando solo coloro che giungono in Italia dal Mediterraneo, in primis occorre conoscere quale sia la situazione sanitaria dei migranti quando vengono portati a bordo delle navi italiane che effettuano i salvataggi in mare. Al loro arrivo i migranti presentano soprattutto patologie legate al viaggio: infezioni respiratorie, ipotermia, ustioni, traumi, lesioni da decubito dovute alla impossibilità di movimento sui barconi, peggiorate da agenti chimici quali acqua salmastra o gasolio. Sovente ci sono patologie indotte o aggravate dalle condizioni di trasporto: tra queste le più pericolose sono quelle dovute a disidratazione, che provoca talora gravi casi d’insufficienza renale. Capita che approdino donne in stato di gravidanza o subito dopo avere partorito. Spesso si tratta di donne vittime di stupri avvenuti nei lunghi periodi di detenzione in Libia, quindi con gravidanze forzate.

Tra le patologie più frequentemente riscontrate allo sbarco vi sono quelle dermatologiche come scabbia, foruncolosi, impetigine e quelle del sistema respiratorio, in particolare infezioni delle prime vie aeree, bronchiti e sindromi influenzali. I pochi casi di tubercolosi vengono individuati a bordo delle navi militari, che sono attrezzate con aree di isolamento, terapia intensiva e medici a bordo. Grazie alla stretta collaborazione tra ministero della Salute e Croce rossa italiana è possibile effettuare operazioni complesse per evacuare in sicurezza le persone che hanno necessità di cure immediate. Ad ogni sbarco sale a bordo personale sanitario e personale Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute), che verificano le condizioni dei migranti prima che scendano a terra. Nel caso in cui ci sia un sospetto di malattia infettiva, il paziente viene isolato a bordo e vengono attivate immediatamente le procedure necessarie per diagnosticare il caso. Sulle nostre coste, la Croce rossa italiana assiste sistematicamente i migranti in arrivo dal 2011.

Nei Centri di prima accoglienza

Le condizioni dei migranti nei Centri di prima accoglienza presentano purtroppo notevoli criticità. Non esistono ancora collaudate procedure di rapida evacuazione dei richiedenti asilo altrove, in modo da offrire loro condizioni igieniche migliori. Secondo Medici senza frontiere (Msf), l’assistenza sanitaria in questi centri non è a carico del ministero della Salute, ma è gestita da enti privati. Senza un coordinamento efficace si verificano carenze che influiscono direttamente sulla salute dei pazienti, messa a rischio dalle condizioni di sovraffollamento e di promiscuità. Inoltre tra i migranti presenti nei Centri di prima accoglienza, ve ne sono molti che, avendo subito torture e altri traumi, presentano specifici quadri clinici psichiatrici come disturbo post-traumatico da stress, crisi d’ansia, depressione, disturbi di concentrazione e di memoria, tendenze suicide, per cui è indispensabile anche l’assistenza di tipo psichiatrico.

Migranti stabilizzati

Per quanto riguarda la salute degli immigrati presenti da tempo sul nostro territorio (o di altra nazione europea), bisogna considerare diversi fattori: quelli legati alle caratteristiche socioeconomiche dell’ambiente di vita e di lavoro, quelli individuali come lo stile di vita e gli eventuali comportamenti a rischio e infine la storia migratoria dei singoli individui (paese di origine, paese ospite, motivazione della migrazione, età all’arrivo, durata della permanenza nel paese ospite).

I problemi sanitari degli immigrati sono di tre tipi: di importazione, cioè quelli legati alle malattie endemiche nel paese di provenienza o alle caratteristiche genetiche (come la tubercolosi, alcuni tumori di origine infettiva e l’anemia mediterranea); di sradicamento, presenti soprattutto tra gli immigrati recenti e in particolare tra quelli forzati a causa di guerre e di persecuzioni e che coinvolgono in particolare la sfera psichica e mentale; quelli connessi con i fenomeni di acculturazione e di possibile emarginazione sociale.

Il processo di acculturazione comporta un adattamento degli immigrati agli stili di vita del paese ospite, che può però avere un effetto negativo sui comportamenti a rischio per la salute (fumo, alcolismo, tossicodipendenza, alimentazione scorretta). Peraltro esso porta alla conoscenza dei servizi sanitari di assistenza primaria e diagnosi precoce e ne favorisce l’accesso. L’acquisizione di comportamenti insalubri, quando avviene, si verifica in tempi più o meno rapidi, a seconda della storia migratoria (età all’arrivo, essendo più probabile tra i più giovani, cultura d’origine, livello d’istruzione individuale). Ci sono poi tutti gli svantaggi degli ambienti di vita e di lavoro, con tutte le forme di rischio per la salute tipiche delle fasce socio-economiche più svantaggiate anche tra la popolazione ospite (precarietà abitativa, sovraffollamento, scarsa sicurezza nei luoghi di lavoro, alimentazione carente, disagio psicologico, difficoltà di accesso ai servizi socio-sanitari). Gran parte delle disuguaglianze di salute degli immigrati è legata alle loro condizioni socio-economiche, al livello d’istruzione e alla loro distribuzione per area di residenza.

Secondo le indagini svolte dall’Istat ogni 5 anni e in particolare quella pubblicata nel 2014, lo stato di salute percepito dai cittadini stranieri è di livello inferiore per quelli che risiedono nel Mezzogiorno, rispetto a quelli che vivono al Nord o in Centro Italia. Questo vale soprattutto per quanto riguarda lo stato mentale degli stranieri residenti nel Sud, che presentano punteggi medi inferiori a quelli riportati dal resto della popolazione straniera.

Per chi ha conseguito solo la licenza elementare, le condizioni di benessere fisico, mentale e psicologico generalmente presentano valori inferiori alla media, specialmente per i meno giovani.

Inoltre possono incidere negativamente sulla salute degli immigrati i fenomeni di discriminazione razziale, le barriere linguistiche e culturali e i vincoli giuridici, in particolare per le persone provenienti dai paesi in via di sviluppo e per quelle prive di regolare permesso di soggiorno.

Migranti economici

Generalmente coloro che emigrano volontariamente (i migranti economici), scelgono di farlo essendo in buona salute, pertanto risultano mediamente più sani dei loro coetanei che non emigrano e di quelli della popolazione ospite. Si parla di effetto migrante sano, che non interessa invece i migranti forzati e i ricongiungimenti familiari. Dopo un po’ di tempo dall’arrivo, i migranti economici tendono a perdere il loro vantaggio in salute, per via dell’acquisizione di comportamenti a rischio e delle condizioni di vita e di lavoro, fino a giungere all’effetto «migrante esausto». Si osserva inoltre che spesso gli immigrati in cattivo stato di salute decidono di tornare nel loro paese d’origine per ragioni affettive o perché lì trovano un maggiore supporto familiare e sociale necessario a gestire la malattia che nel paese ospite.

Servizi sanitari e barriere

Nei primi tempi, i migranti presentano solitamente un quadro caratterizzato da eventuali malattie di importazione (che però hanno un peso ridotto sul carico complessivo di malattia) e soprattutto da problemi di salute tipici dei giovani adulti, in particolare quelli legati all’area materno-infantile per le donne e a quella traumatologica per gli uomini. Con l’invecchiamento compaiono invece tutti i problemi di morbosità cronica correlati al disagio sociale. In Italia le popolazioni con storie migratorie meno recenti, come quelle del Nord Africa, potrebbero cominciare a presentare patologie di tipo cronico, mentre i migranti dai paesi slavi, arrivati dopo, presentano ancora la prima categoria di problemi di salute.

Le potenziali barriere all’utilizzo dei servizi sanitari da parte degli immigrati sono numerose e classificabili in tre gruppi: i fattori individuali, come cultura e credenze d’origine, il livello d’istruzione, lo stato socio-economico, il sostegno sociale e familiare; le barriere rappresentate dalle caratteristiche logistiche e organizzative della specifica struttura sanitaria, a cui l’immigrato dovrebbe rivolgersi; le barriere di sistema, legate all’organizzazione e alle modalità dell’intera offerta sanitaria del paese ospite.

Il Parlamento europeo, con le risoluzioni 2010/2089 dell’8 febbraio 2011 e 2010/2276 del 9 marzo 2011, ha ribadito che gli immigrati devono essere compresi tra i gruppi a rischio di disuguaglianze sanitarie e ha invitato gli stati membri a mettere in atto interventi volti a ridurre al minimo il rischio di disparità nell’accesso alle cure, indipendentemente dal fatto che si tratti di persone regolarmente presenti o meno.

Una questione di codici

Secondo la Legge 40/1998, art. 33, in Italia è previsto l’accesso all’assistenza anche agli stranieri irregolari, a fronte di una compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) uguale a quella dei cittadini italiani. Tutte le persone presenti sul territorio italiano hanno infatti diritto alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, e ai programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, con specifico riguardo a tutela della gravidanza e della mateenità, alla salute del minore, alle vaccinazioni, alla profilassi internazionale e alla profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive. In particolare è previsto che gli extra-comunitari senza regolare permesso di soggiorno possano richiedere uno specifico codice sanitario (codice Stp, «Straniero temporaneamente presente»), che non prevede segnalazione alle autorità giudiziarie e sostituisce l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale (Ssn). I cittadini comunitari non iscrivibili al Ssn perché privi dei necessari requisiti di residenza e di reddito, presenti sul nostro territorio da almeno tre mesi in maniera continuativa sono invece assistibili mediante il codice Eni («Europeo non iscrivibile»).

Purtroppo l’attuazione della normativa vigente risente di una forte variabilità territoriale, che ha portato la Conferenza stato-regioni ad approvare nel 2011 il documento «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome italiane» per uniformare le modalità di offerta di assistenza.

Poiché le prestazioni rivolte a Stp o Eni avvengono dietro pagamento di un ticket (tranne quelle di primo livello, urgenze, gravidanza, patologie esenti, ecc.), gli immigrati in gravi difficoltà economiche spesso rinunciano all’assistenza o si rivolgono a reti di assistenza parallela, presso il qualificato terzo settore, oppure, con rischi maggiori ed esiti incerti, presso la propria comunità. Per ovviare a ciò, il cittadino con codice Stp privo di risorse economiche può chiedere, a seguito di una sua dichiarazione, il codice X01, che vale solo per la specifica prestazione effettuata e va emesso di volta in volta.

Rinunce e difficoltà

Nonostante il divieto di segnalazione della condizione di irregolarità del paziente alle autorità competenti (salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, come per i cittadini italiani), molti immigrati (circa 1/3 degli intervistati in un’indagine condotta in vari paesi europei tra cui l’Italia) riferiscono di avere comunque timore di denuncia e di rinunciare perciò all’assistenza. Cinque su mille intervistati hanno riferito di avere rinunciato al ricovero ospedaliero, pur avendone avuto bisogno, perché impossibilitati a farlo, con una incidenza doppia nel Mezzogiorno.

Inoltre le difficoltà linguistiche possono costituire un grosso ostacolo all’accesso al servizio sanitario per gli immigrati. Il 13,8% di loro ha infatti dichiarato di avere difficoltà nello spiegare al medico i sintomi della propria malattia, il 14,9% a capire ciò che il medico dice.

Il 12,9% ha riferito di avere avuto difficoltà nello svolgimento delle pratiche burocratiche necessarie per accedere alle prestazioni mediche. Il 16% degli stranieri dichiara di avere difficoltà ad effettuare visite ed esami medici per incompatibilità con gli orari di lavoro.

Per quanto riguarda gli atteggiamenti discriminatori, che possono condizionare l’accesso alle cure, il 2,7% degli stranieri ha dichiarato di avere subito discriminazioni in quanto tali, quando ha usufruito di prestazioni sanitarie.

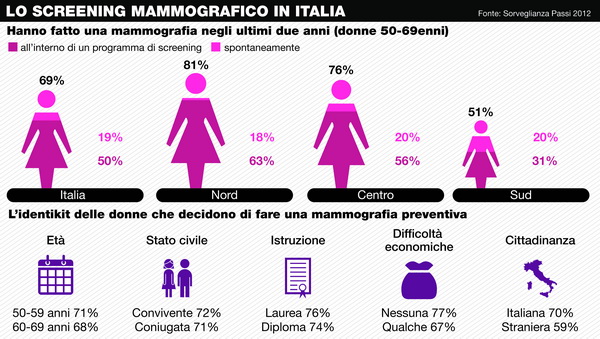

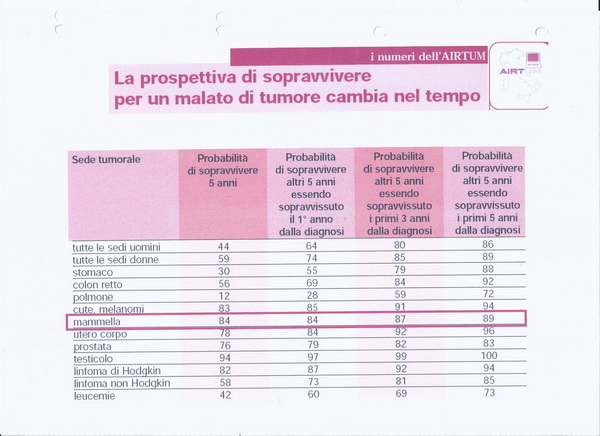

Secondo i dati degli oncologi, gli immigrati che muoiono di tumore sono il 20% in più degli italiani con la stessa patologia tumorale, al punto che per favorire l’accesso alla diagnosi precoce è stata attivata la prima campagna di sensibilizzazione delle persone immigrate denominata «La lotta al cancro non ha colore», promossa da Aiom («Associazione italiana oncologia medica») e Fondazione Insieme contro il cancro. Secondo una ricerca della Caritas, il 36% delle immigrate non si è mai sottoposta a un Pap-test per il tumore della cervice uterina, il 54% delle cinesi non sa cosa sia una mammografia e la metà delle donne ucraine, filippine e latino-americane lamenta difficoltà nell’accesso al Servizio sanitario nazionale.

Le difficoltà di accesso alle cure sono ancora maggiori per i detenuti stranieri, che costituiscono oltre un terzo della popolazione detenuta in Italia, spesso a causa di un difficile rapporto di fiducia con gli operatori sanitari del carcere e per scarsa informazione circa i propri diritti.

Recentemente l’Agenzia europea per i diritti fondamentali ha pubblicato un report Cost of exclusion from healthcare: The case of migrants in an irregular situation («Costo dell’esclusione dal servizio sanitario: il caso degli immigrati irregolari»), uno studio condotto in Grecia, Germania e Svezia, che mostra come aprire le cure sanitarie anche agli irregolari consenta un risparmio fino al 16% rispetto alla cura di ictus e infarti e fino al 69% rispetto alla cura di bambini nati sottopeso. Se l’accesso alla medicina preventiva fosse uguale per tutti, ciò comporterebbe accessi ridotti al pronto soccorso (es. la Lombardia dà accesso alle cure agli immigrati solo attraverso il pronto soccorso) e costi minori di gestione di una patologia conclamata e più complessa da trattare. Molti pazienti del Nord Africa scoprono di essere affetti da diabete solo al pronto soccorso, quando i sintomi sono gravi, mentre basterebbe un semplice esame del sangue preventivo periodico.

La risposta

Alla luce di quanto visto finora possiamo rispondere alla domanda, da cui eravamo partiti, sulla possibilità che gli immigrati rappresentino un rischio per la nostra salute.

Ebbene, poiché molti immigrati tendono a vivere in comunità chiuse, già solo per questo raramente sono causa di epidemie nella popolazione autoctona. Le minoranze etniche non costituiscono un rischio rilevante per le comunità che le ospitano, in termini epidemiologici, ma eventualmente per i piccoli gruppi con cui hanno contatti regolari. È chiaro che la facilitazione del loro accesso al Servizio sanitario nazionale da un lato riduce notevolmente il rischio di diffusione delle malattie tra di loro e nella popolazione ospite e dall’altro riduce i costi sanitari della nazione d’accoglienza.

Rosanna Novara Topino

(seconda parte – fine)

(1).jpg)

In questo tempo di crisi economica e di continui tagli alla sanità

In questo tempo di crisi economica e di continui tagli alla sanità Alcune variazioni nell’incidenza del

Alcune variazioni nell’incidenza del