Malaria: meglio, ma non basta

Il 25 aprile è la giornata mondiale della malaria, malattia che, nei primi due mesi del 2023, ha già provocato la morte di circa 65mila persone. La pandemia da Covid-19 ha peggiorato le cose ma, anche dopo il ritorno dei servizi sanitari alla normalità, il mondo rischia di mancare l’obiettivo che si era dato per il 2030: ridurre i casi di malaria dagli attuali 60 a 6 ogni mille persone a rischio.

Secondo l’ultimo rapporto sulla malaria dell’Organizzazione mondiale della sanità, i decessi causati da questa malattia nel mondo non sono aumentati nell’ultimo anno considerato (2021): sono anzi diminuiti a circa 619mila, contro i 624mila del 2020@.

Il risultato non era scontato, perché la pandemia da Covid-19 ha determinato fra il 2020 e il 2021 l’interruzione di servizi di diagnosi, cura e prevenzione contro l’infezione, facendo tornare i decessi ai livelli del 2012, e interrompendo così un ventennio di decremento quasi ininterrotto che aveva visto il suo dato migliore nel 2018, anno in cui morirono per questa malattia poco meno di 567mila persone.

I casi di malaria, si legge ancora nel rapporto, sono continuati ad aumentare tra il 2020 e il 2021, anche se a un ritmo molto più lento rispetto al 2019-2020 e si sono attestati a circa 247 milioni nel 2021, rispetto ai 245 milioni nel 2020 e ai 232 milioni nel 2019.

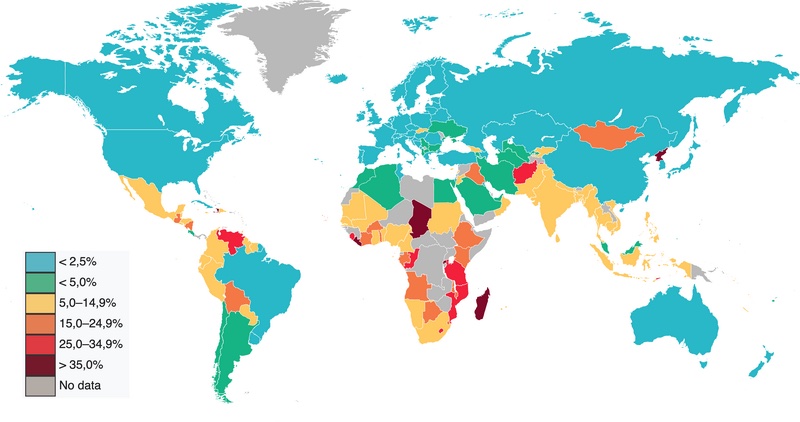

Quasi la metà delle infezioni sono avvenute in soli quattro paesi: Nigeria (26,6%), Repubblica democratica del Congo (12,3%), Uganda (5,1%) e Mozambico (4,1%). Sempre quattro paesi hanno avuto poco più della metà delle morti per malaria a livello globale: ogni cento decessi, 31 sono avvenuti in Nigeria, 13 in Congo Rd, 4 in Tanzania e altrettanti in Niger.

Dei decessi globali fra i bambini di età inferiore ai 5 anni, 2 su 5 sono avvenuti in Nigeria.

A causare la malaria è un parassita trasmesso attraverso la puntura di zanzare del genere Anopheles (vedi box sul fondo). Un motivo di preoccupazione che il rapporto Oms segnala è la diffusione anche in Africa, negli ultimi dieci anni, della Anopheles stephensi, zanzara capace di adattarsi e diffondersi nei contesti urbani. Originaria dell’Asia meridionale e della penisola arabica, è in grado di trasmettere sia i parassiti P. falciparum che P. vivax e ed è resistente a molti degli insetticidi utilizzati nella prevenzione della malaria.

Covid e cambiamento climatico

Secondo il rapporto dell’Oms, le interruzioni dei servizi essenziali contro la malaria durante la pandemia di Covid-19 hanno riguardato soprattutto la distribuzione delle zanzariere trattate con insetticida e il numero di diagnosi e di trattamenti della malattia.

Nel 2020, nei 46 paesi nei quali erano state pianificate campagne di distribuzione, i sistemi sanitari nazionali e i loro partner sono riusciti a distribuire solo poco più di 200 milioni di reti protettive contro i 270 milioni previsti.

In Congo Rd, Eritrea e India, la percentuale non ha raggiunto il 60%; in Kenya non ha superato il 2%, mentre Costa d’Avorio e eSwatini non hanno effettuato alcuna distribuzione.

Nel 2021, i paesi che avevano in programma tali distribuzioni erano 43 e le zanzariere da distribuire 171 milioni. Ne sono state distribuite 128 milioni, cioè solo tre quarti: otto paesi non hanno raggiunto il 60% (Benin, Eritrea, Indonesia, Nigeria, Isole Salomone, Thailandia, Uganda e Vanuatu) e sette paesi (Botswana, Repubblica Centrafricana, Ciad, Haiti, India, Pakistan e Sierra Leone) non hanno distribuito nessuna delle zanzariere previste.

Quanto alle mancate diagnosi, se nel 2018 e 2019 i test effettuati nei paesi dove la malaria è endemica erano stati rispettivamente 392 e 450 milioni, nel 2020 sono diminuiti a 398 milioni e nel 2021 si sono fermanti a 435.

Il calo registrato nel 2020, precisa il rapporto, è stato dovuto principalmente al minor numero di test effettuati nella regione africana (10,5 milioni in meno) e nella regione del sud est asiatico (38 milioni in meno, di cui 37 milioni in India).

Un altro elemento di preoccupazione, rileva il rapporto, è l’effetto potenziale del cambiamento climatico sulla diffusione della malattia. «Nonostante le incertezze su come inciderà sulla malaria, è certo che il cambiamento climatico avrà un effetto sulla distribuzione geografica e sull’intensità e stagionalità delle malattie trasportate da un vettore», come appunto le zanzare.

Lo scorso febbraio, il New York Times riportava uno studio realizzato dagli studiosi del «Centro per le scienze della salute globale e della sicurezza» dell’Università di Georgetown, negli Stati Uniti, secondo il quale «nel secolo scorso le zanzare che trasmettono la malaria nell’Africa subsahariana si sono spostate ad altitudini più elevate di circa 6,5 metri all’anno e si sono allontanate dall’Equatore di 4,7 chilometri all’anno»@.

Un ecologo dell’università della California a Los Angeles, intervistato nell’articolo, ha sottolineato l’importanza di raccogliere dati per capire esattamente come e quanto velocemente le zanzare e altri animali portatori di malattie si stiano muovendo nel mondo. Ci si aspetta che i climi più caldi siano vantaggiosi per le zanzare perché esse, così come i parassiti che trasportano si riproducono più velocemente a temperature più elevate.

Malaria e anemia, la banca del sangue di Dianra

La malaria porta con sé diverse complicanze, che sono più gravi nei bambini e neonati, nelle donne incinte e nelle persone anziane. Fra queste c’è l’ipoglicemia, una riduzione patologica dei livelli di glucosio nel sangue, che dà sintomi come sudorazione, tremori, debolezza e, quando è grave, anche confusione, convulsioni e coma@.

C’è poi l’anemia che si manifesta perché il parassita invade i globuli rossi per riprodursi e ne provoca la distruzione. Nei casi di anemia grave, spiega il dottor Stéphane Gnanago – medico del centro di salute Joseph Allamano gestito dai Missionari della Consolata a Dianra, in Costa d’Avorio – la distruzione dei globuli rossi determina un ridotto «apporto di ossigeno agli organi e ai muscoli e può portare a insufficienza respiratoria, collasso cardiocircolatorio e arresto cardiaco». In contesti come quello di Dianra, uno dei motivi dell’aggravarsi degli effetti della malaria, come l’anemia, è la reazione tardiva da parte dei pazienti: «Le famiglie portano i bambini al centro di salute solo all’ultimo minuto», spiega il dottor Gnanago, «dopo aver tentato di curarli con rimedi tradizionali. E quando arrivano qui, i bambini sono già in condizioni gravi».

Il programma nazionale di lotta alla malaria in Costa d’Avorio, commenta padre Matteo Pettinari, missionario della Consolata responsabile del centro di salute di Dianra, fornisce test e trattamenti per la malaria in modo gratuito. Ma se i pazienti aspettano troppo prima di andare al centro, le terapie di base non sono più sufficienti. Per questo, continua padre Matteo, «avere a disposizione le sacche di sangue e poter effettuare trasfusioni ci permette di salvare vite: delle 579 sacche di sangue di cui il nostro centro ha potuto disporre nel 2022, solo 9 sono state usate per le donne ricoverate in maternità mentre 570 sono andate ai pazienti del dispensario. Di queste, 556 sono state usate per curare bambini in anemia severa: un’enormità».

Neisu, ordinaria emergenza

Nel 2021 l’ospedale Nôtre Dame de la Consolata di Neisu, nella Repubblica democratica del Congo, ha effettuato 2.778 test per la malaria, una media di oltre 7 al giorno. La malattia è risultata la prima voce fra le patologie diagnosticate sia in consultazione esterna – 2.482 casi su 4.885 pazienti, il 50,8% dei pazienti visitati – che in medicina interna: 220 pazienti ricoverati su 1.139, il 19%, dati 2021.

In pediatria, la malaria grave e la malaria grave anemica sono di gran lunga la principale causa di ricovero, con, rispettivamente, 732 casi (il 34%) e 520 (24%) su 2.155 bambini ospedalizzati. Su 30 bambini deceduti in pediatria nel 2021, per due la causa è stata la malaria grave e per 15 la malaria anemica grave. Circa tre donne su dieci fra quelle accolte in maternità avevano la malaria.

«L’ospedale», spiega il responsabile Ivo Lazzaroni, missionario laico della Consolata, «è integrato nella sanità pubblica congolese dal 2007, e aderisce ai programmi di prevenzione del sistema sanitario nazionale.

Ogni mese, i 12 infermieri titolari degli altrettanti centri di salute sul territorio vanno a Isiro, capoluogo della provincia dell’Alto Uélé, consegnano i dati sulla malaria e sulle altre patologie monitorate ai funzionari della zona di salute (zone de santé, in francese, articolazione territoriale del Ssn congolese, ndr) e ricevono zanzariere e farmaci (ad esempio il Coartem, a base di artemisina) da portare a Neisu per l’ospedale e i centri».

Le zanzariere sono destinate alle donne incinte, che le ricevono nel corso delle formazioni loro offerte durante le consultazioni prenatali, in cui le ostetriche spiegano alle donne che questi oggetti «non devono venire regalati ai bambini per farci le reti delle porte di calcio», scherza Ivo, «ma sono fondamentali per la loro salute».

E queste formazioni purtroppo non bastano: «Anche noi – spiega Ivo – siamo alle prese, come Matteo, con famiglie che vengono molto tardi a portare i bambini in anemia severa. Purtroppo non abbiamo l’autorizzazione dalla zone de santé a fare le trasfusioni direttamente nei centri e posti periferici, quindi le donne devono portare il bambino all’ospedale. Ma le distanze sono grandi: il nostro centre de santé più lontano è a oltre 60 chilometri dall’ospedale e non è facile per queste madri trovare un passaggio in moto per venire di corsa. Per questo accade a volte che il bambino muoia nel tragitto o poco dopo l’arrivo in ospedale».

Ikonda, restare comunque in guardia

«Qui nella regione di Njombe la malaria non è endemica», spiega padre Marco Turra, responsabile del Consolata Ikonda Hospital, in Tanzania. «I pochi pazienti che abbiamo affetti da questa malattia vengono dalle zone calde, soprattutto da Mbeya e Morogoro. L’anno scorso abbiamo fatto il test a 4.660 pazienti e solo 134 sono risultati positivi», meno del 3%. «Ora che ci troviamo nella stagione delle piogge», continua padre Marco, «solo il mese scorso abbiamo avuto 14 casi: è una malattia molto legata a fattori climatici».

Non essendo Njombe una regione endemica, spesso il problema viene sottovalutato: «Si pensa prima ad altre malattie, poi, se la febbre non passa, si considera anche l’ipotesi di malaria. A volte invece non ci si fida dei test e, in presenza di sintomi compatibili vengono somministrate le terapie. Di recente abbiamo avuto un paziente con una patologia polmonare proveniente da questa regione. All’inizio non si è pensato alla malaria, poi invece è risultato positivo. Ora è guarito».

Aumento dei casi in Amazzonia

La malaria è fra le malattie protagoniste anche del peggioramento delle condizioni di vita del popolo indigeno yanomami, che vive nell’Amazzonia brasiliana e con il quale i Missionari della Consolata lavorano da metà degli anni Sessanta. Durante un’intervista con un’emittente televisiva brasiliana@ padre Corrado Dalmonego, missionario della Consolata che lavora nella missione di Catrimani, nella Terra indigena yanomami da quindici anni, ha ricordato che «nel 2022 si sono registrati 21mila casi di malaria fra gli indigeni yanomami, e l’anno prima erano circa 20mila. Ma nel 2013-2014 i casi erano duemila: sono decuplicati. E alla malaria vanno aggiunte le malattie respiratorie e gastrointestinali».

Fattori responsabili di questa emergenza sanitaria, così definita lo scorso 20 gennaio dal nuovo governo basiliano guidato da

Inacio Lula da Silva, sono l’invasione delle terre indigene da parte dei cercatori d’oro e la corruzione, che ha distratto le risorse finanziarie destinate ai servizi sanitari per le terre indigene: entrambi fenomeni favoriti dal disinteresse e dall’aperta ostilità del governo di Jair Bolsonaro nei confronti delle comunità originarie dell’Amazzonia brasiliana.

Chiara Giovetti

Che cos’è la malaria e come la affrontiamo

La malaria è una malattia umana febbrile acuta causata dal parassita Plasmodium che viene trasmesso attraverso le punture delle zanzare femmine infette del genere Anopheles. Due delle cinque specie di plasmodi responsabili della malaria sono particolarmente pericolose: Plasmodium falciparum, il parassita che causa più morti e anche il più diffuso nel continente africano, e Plasmodium vivax, la specie dominante nella maggior parte dei paesi al di fuori dell’Africa subsahariana.

I primi sintomi – febbre, mal di testa e brividi – di solito compaiono da 10 a 15 giorni dopo la puntura infetta; possono essere lievi e per questo difficili da riconoscere. Senza trattamento, la malaria da P. falciparum può progredire in malattia grave o perfino causare la morte entro 24 ore.

La diagnosi avviene con l’individuazione al microscopio dei parassiti nel sangue del paziente (la cosiddetta goccia spessa) oppure, ove il microscopio non sia disponibile, attraverso test antigenici rapidi, che individuano appunto un antigene, cioè una sostanza estranea al nostro organismo – in questo caso una specifica proteina – prodotta dal parassita nel nostro sangue.

La prevenzione avviene attraverso la profilassi comportamentale, che mira a evitare il contatto con la zanzara vettore del parassita e che si basa sull’utilizzo di zanzariere trattate con insetticida e di insetticidi da spruzzare negli ambienti. C’è poi la profilassi con farmaci antimalarici, che prevede l’assunzione di un ciclo completo di questi farmaci nei momenti di maggiore esposizione al rischio di contrarre la malattia, che si sia o meno già infetti.

Infine, dall’ottobre 2021, l’Oms ha anche raccomandato l’uso del vaccino contro la malaria Rts, S/AS01 per i bambini nelle aree con trasmissione da moderata ad alta della malaria da P. falciparum. La prima parte della sperimentazione di fase 3 (2009-2014) del vaccino ha mostrato una diminuzione di oltre la metà dei casi di malaria nel primo anno dopo la vaccinazione e una riduzione del 40% nei 4 anni successivi. Nella seconda parte della sperimentazione di fase 3 (2017-2020) i partecipanti hanno ricevuto il vaccino appena prima del picco della stagione della malaria: la sua efficacia nel prevenire la malattia è stata intorno al 75%.

Il miglior trattamento disponibile indicato dall’Oms, in particolare per la malaria da P. falciparum, è la terapia combinata a base di artemisinina (Act). Altri principi attivi usati sono la clorochina, la meflochina e numerosi altri di cui l’Oms tiene una lista aggiornata nella quale indica anche quali sono consigliati nelle diverse regioni del mondo.

I motivi di preoccupazione relativi alla malaria – resistenze delle zanzare agli insetticidi e del parassita ai principi attivi nelle terapie, mutazioni genetiche nel parassita che inficiano l’affidabilità dei test e la diffusione delle zanzare Anopheles in zone in cui non erano presenti – sono monitorati dall’Oms e consultabili nella «mappa delle minacce»@.

Chi.Gio.

Fonte: Oms

- https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria

- https://www.who.int/teams/global-malaria-programme/case-management/treatment/country-antimalarial-drug-policies-by-who-regions

- https://apps.who.int/malaria/maps/threats