Freddy, un cyclone lungo un mese

Il ciclone Freddy ha colpito Malawi, Mozambico e Madagascar tra febbraio e marzo, e ha causato centinaia di vittime, travolto case e inondato campi. Ma ha anche distrutto centri sanitari e sistemi idrici in paesi che già erano in grande difficoltà a causa di un’epidemia di colera.

![]() È durato più di un mese il ciclone Freddy, dal 4 febbraio al 14 marzo 2023, affermandosi come uno dei più lunghi di sempre, e ha colpito l’Africa sudorientale provocando 499 vittime in Malawi, 165 in Mozambico e 17 in Madagascar.

È durato più di un mese il ciclone Freddy, dal 4 febbraio al 14 marzo 2023, affermandosi come uno dei più lunghi di sempre, e ha colpito l’Africa sudorientale provocando 499 vittime in Malawi, 165 in Mozambico e 17 in Madagascar.

Si è formato sull’Oceano indiano, al largo della costa nordoccidentale dell’Australia, e ha percorso ottomila chilometri toccando terra una prima volta in Madagascar il 21 febbraio, e poi di nuovo il 24 febbraio e l’11 marzo in Mozambico@.

Secondo il Sistema globale di allerta e coordinamento in caso di catastrofi, struttura nata da una collaborazione fra Nazioni Unite, Unione europea ed Eurosat, i venti sono arrivati a 250 chilometri all’ora nel tratto a est delle Mauritius@, e intorno ai 170 chilometri orari all’approdo in Madagascar e nel secondo approdo in Mozambico. La popolazione in qualche modo esposta agli effetti del ciclone è stata di 2,9 milioni di persone.

Nei giorni successivi al dissiparsi del fenomeno, gli sfollati in Malawi avevano superato il mezzo milione, mentre in Mozambico erano oltre 163mila le persone ospitate in vari centri di accoglienza nelle province di Zambezia, Sofala, Tete, Inhambane e Niassa@.

«Per quanto riguarda la nostra zona», scriveva lo scorso marzo monsignor Diamantino Guapo Antunes, missionario della Consolata e vescovo di Tete, «nei distretti di Doa e Mutarara, nelle pianure e sulle sponde dei grandi fiumi, molte persone hanno perso la casa, hanno perso tutto. Centinaia di edifici sono crollati a causa della forza del vento e della pioggia. La situazione peggiore è l’alluvione provocata dall’esondazione dei fiumi Chire e Zambesi: l’intera regione è allagata, compresi i campi coltivati. Le strade sono interrotte, così come la ferrovia Beira-Tete».

![]()

Epidemia di colera

![]() Il ciclone si è abbattuto su Malawi e Mozambico quando entrambi i paesi stavano affrontando un’epidemia di colera, cominciata a marzo 2022, e ha complicato le operazioni di contrasto alla diffusione dell’infezione, anche perché molte strutture sanitarie hanno subito danni.

Il ciclone si è abbattuto su Malawi e Mozambico quando entrambi i paesi stavano affrontando un’epidemia di colera, cominciata a marzo 2022, e ha complicato le operazioni di contrasto alla diffusione dell’infezione, anche perché molte strutture sanitarie hanno subito danni.

Il dipartimento per la gestione delle catastrofi del Malawi segnalava@ infatti 81 strutture danneggiate, di cui 74 funzionanti ma non accessibili e 7 in cui il servizio era sospeso. In Mozambico, secondo l’Istituto nazionale di gestione e riduzione del rischio di catastrofi, i centri sanitari danneggiati erano 53, di cui 50 nella sola Zambezia@.

L’epidemia di colera in corso è definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come la peggiore nella storia del Malawi. Lo scorso marzo Ifrc Go, la piattaforma della Croce rossa e Mezzaluna rossa internazionale per l’informazione sulle emergenze, riferiva che erano 54.677 le persone colpite dalla malattia nei precedenti 12 mesi trascorsi dal primo caso registrato (3 marzo 2022) e le vittime erano state 1.682@.

Quanto al Mozambico, il portale di informazione umanitaria Reliefweb riportava che la cifra cumulativa delle persone colpite dal colera dall’inizio dell’epidemia era di 11.158 in otto province, con un aumento di 479 casi in un solo giorno; le vittime erano state fino a quel momento 51. Dei 38 distretti colpiti dal colera, 37 segnalavano un focolaio ancora attivo e gli operatori umanitari impegnati sul campo si dicevano preoccupati anche di un possibile aumento delle malattie trasmesse attraverso l’acqua, come la diarrea e la malaria.

![]()

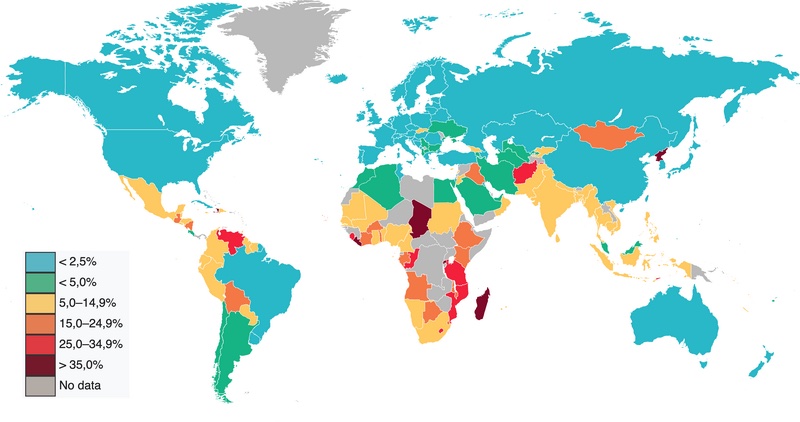

Ciclone e colera

![]() L’Oms ha diffuso un avvertimento che descrive l’attuale epidemia di colera come una pandemia che mette a rischio un miliardo di persone in 43 paesi. Nel complesso, i casi in Africa sono stati circa 80mila in 15 paesi nel 2022 e, a gennaio di quest’anno, erano già 26mila in dieci paesi. Le vittime sono state 1.863 l’anno scorso e 660 quest’anno.

L’Oms ha diffuso un avvertimento che descrive l’attuale epidemia di colera come una pandemia che mette a rischio un miliardo di persone in 43 paesi. Nel complesso, i casi in Africa sono stati circa 80mila in 15 paesi nel 2022 e, a gennaio di quest’anno, erano già 26mila in dieci paesi. Le vittime sono state 1.863 l’anno scorso e 660 quest’anno.

La diffusione del colera sembra a sua volta avere un legame con un precedente fenomeno meteorologico estremo, la tempesta tropicale Ana, che ha colpito il Malawi nel gennaio dell’anno scorso. Janet Kayita, rappresentante dell’Oms a Lilongwe, ha detto alla rivista The Lancet Microbe che «le piogge torrenziali e le inondazioni» causate da quel ciclone, così come «i danni estesi ai sistemi idrici e sanitari e il sovraffollamento, hanno creato le condizioni perfette per un’epidemia di colera»@.

Il colera, infatti, è una malattia provocata da un batterio, il vibrio cholerae (vibrione del colera), che si trasmette attraverso l’ingestione di acqua o cibo contaminati dal materiale fecale di individui infetti.

Scarse condizioni igieniche, assenza di impianti fognari adeguati e mancanza di acqua potabile, dunque, sono elementi che aumentano il rischio di contagio.

Inoltre, nel trattamento della malattia, che ha come principale sintomo la diarrea e provoca una rapida disidratazione, è fondamentale avere accesso ad acqua pulita per permettere la reintegrazione dei liquidi e dei sali persi. Per questo, la distruzione dei sistemi idrici, conseguente a un evento estremo come un ciclone, non solo aumenta le probabilità di contagio ma rende più difficile curare le persone che si sono infettate@.

![]()

Quattro cicloni in cinque anni

![]() Freddy è il più recente dei fenomeni estremi che hanno colpito queste zone. Soltanto negli ultimi cinque anni ce ne sono stati una decina, di cui almeno cinque hanno provocato vittime e sfollati e creato danni a edifici e infrastrutture per decine di milioni di dollari.

Freddy è il più recente dei fenomeni estremi che hanno colpito queste zone. Soltanto negli ultimi cinque anni ce ne sono stati una decina, di cui almeno cinque hanno provocato vittime e sfollati e creato danni a edifici e infrastrutture per decine di milioni di dollari.

Nel 2019 i due cicloni Idai e Kenneth hanno causato almeno mille morti e costretto 2,2 milioni di persone a sfollare, risultando così uno dei peggiori disastri naturali in Africa meridionale dall’inizio del secolo.

Nel 2021 ci sono state due tempeste tropicali, Chalane e Eloise, mentre nel 2022 la regione è stata colpita dalla tempesta tropicale Ana approdata in Mozambico il 24 gennaio 2022, e dal ciclone Gombe, a marzo dello stesso anno.

Dopo Idai e Kenneth, anche Missioni Consolata onlus ha sostenuto la ricostruzione di alcune delle case andate distrutte a Tete@.

«Anche stavolta c’è bisogno di tutto, cibo compreso», ha detto a marzo monsignor Antunes a proposito degli effetti del ciclone di quest’anno, «ma soprattutto è urgente pensare al dopo e mettere le persone in condizione di avere una seconda stagione di semina: dobbiamo fornire loro sementi il prima possibile, così che possano iniziare a coltivare appena le inondazioni saranno finite».

![]()

Un freno allo sviluppo

Il Mozambico, riportano ormai in modo abbastanza unanime diversi studi, è uno dei paesi più esposti agli effetti del cambiamento climatico@. La frequenza degli eventi estremi è aumentata negli ultimi anni e, stimava la Banca mondiale già nel 2019@, il paese potrebbe perdere 440 milioni di dollari all’anno soltanto per le inondazioni.

L’impatto del ciclone Freddy non è ancora stato calcolato in modo definitivo, ma Idai e Kenneth combinati avevano causato danni e perdite per 3 miliardi di dollari e avevano imposto costi di ricostruzione per 4,3 miliardi di dollari, in uno stato il cui prodotto interno lordo nel 2021 era pari a 15,8 miliardi di dollari.

Il Mozambico sta anche affrontando un conflitto nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, dove dal 2017 una milizia islamista affiliata allo Stato islamico (Isis) sta affrontando l’esercito mozambicano e i suoi alleati nella regione, fra cui Rwanda e Sudafrica. Il conflitto ha finora provocato oltre 4.500 morti e un milione di sfollati e rifugiati.

Chiara Giovetti

Foto da vari autori e testimoni inviate dal vescovo di Tete, monsignor Diamantino Antunes.

3 maggio, Giornata mondiale della libertà di stampa

Quest’anno ricorre il trentesimo anniversario dell’istituzione della giornata mondiale della libertà di stampa, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993 in risposta alla «Dichiarazione di Windhoek». La dichiarazione deve il suo nome alla capitale della Namibia, dove fu adottata il 3 maggio 1991 da un gruppo di giornalisti africani che partecipavano a un seminario dell’Unesco dal titolo: «Promuovere una stampa africana indipendente e pluralista», e due anni dopo il giorno della dichiarazione venne scelto per celebrare la giornata mondiale.

Il tema di quest’anno è: «Shaping a future of rights: freedom of expression as a driver for all other human rights» (Plasmare un futuro di diritti: la libertà di espressione come motore per tutti gli altri diritti umani). Gli eventi principali si svolgono alla sede dell’Onu di New York. Fra questi c’è la consegna del premio internazionale per la libertà di stampa Unesco-Guillermo Cano, dal nome del giornalista colombiano Guillermo Cano Isaza, direttore del giornale El Espectador, assassinato nel 1986 di fronte alla sede del giornale da sicari al servizio del cartello di Medellín guidato dal narcotrafficante Pablo Escobar e dai suoi associati.

Alla data di chiusura di questo articolo non è noto il vincitore del premio, dal valore di 25mila dollari; nel 2022 è stato assegnato all’Associazione dei giornalisti bielorussi come dimostrazione di sostegno ai «giornalisti di tutto il mondo che criticano, si oppongono e smascherano politici e regimi autoritari trasmettendo informazioni veritiere e promuovendo la libertà di espressione», come ha ricordato Alfred Lela, presidente della giuria internazionale del premio. Nel 2021, invece, il premio era andato a Maria Angelita Ressa, giornalista filippina naturalizzata statunitense che nello stesso anno aveva anche vinto, insieme al collega russo Dmitrij Muratov, il premio Nobel per la pace@.

Nel 2021, si legge nel rapporto dell’Unesco Journalism is a public good (Il giornalismo è un bene pubblico), i giornalisti uccisi sono stati 55, in calo rispetto al 2020 (62) e dimezzati rispetto al dato più alto nel periodo considerato (2010- 2021), cioè quello del 2012, quando ne furono assassinati 124. Aumentano invece i giornalisti in carcere, 293, il dato peggiore nei dodici anni presi in esame.

Nel quinquennio dal 2016 al 2020, il paese in cui sono stati uccisi più giornalisti è il Messico (61), seguito da Afghanistan (51), Siria (34), Yemen (24), Iraq e Pakistan (entrambi a 23).

I paesi arabi sono quelli con il tasso di impunità più elevato per gli omicidi dei giornalisti: il 98 per cento dei casi, infatti, rimane irrisolto@.

Secondo l’organizzazione non governativa International Press Institute (Ipi), che monitora la libertà di stampa nel mondo e tiene traccia degli abusi subiti dal personale dei media dopo l’invasione russa dell’Ucraina, in Russia sono 169 i giornalisti fermati, arrestati, indagati o sotto processo dall’inizio della guerra@.

Chi.Gio.