Africa, come va la lotta all’Hiv/Aids

Venticinque anni fa una storica conferenza sull’Aids di Durban, in Sudafrica, fece emergere le proporzioni dell’epidemia da Hiv in Africa. Oggi preoccupa la scelta dell’amministrazione Trump di congelare i fondi Usa destinati agli aiuti, inclusa la lotta all’Hiv/Aids.

Secondo il più recente rapporto di Unaids, l’agenzia Onu per la lotta all’Hiv/Aids, il 2023 è stato il primo anno in cui ci sono state più nuove infezioni fuori dall’Africa che al suo interno. Su 1,3 milioni di contagi, infatti, 640mila sono avvenuti in Africa e 660mila nel resto del mondo. La riduzione dei contagi nel continente è un traguardo notevole per l’area del mondo che è stata di gran lunga la più colpita dalla diffusione del virus: in Africa subsahariana sono avvenuti, infatti, circa il 70% degli oltre 42 milioni di decessi dall’inizio della pandemia da Hiv, cioè dagli anni Ottanta del secolo scorso a oggi.

L’anno con il numero più alto di morti è stato il 2004: due milioni di vittime nel mondo, di cui un milione e mezzo nella sola Africa. «Arrivai a Ikonda nel 2002, in piena crisi dell’Hiv/Aids», ricorda padre Sandro Nava, missionario della Consolata responsabile fino al 2019 del Consolata Ikonda Hospital e oggi dell’Allamano Makiungu Hospital, entrambi in Tanzania. «Trovai interi villaggi decimati: mi ricordo benissimo di un villaggio tra Ikonda e Makete dove tutti i giorni c’erano dei funerali. La tradizione prevede che si faccia il kiliyo, cioè la cerimonia funebre con i pianti rituali, e si condivida poi il cibo fra tutti i convenuti. La comunità fu costretta sospendere tutto: la gente che moriva era talmente tanta che era impossibile mantenere il rito».

![]()

La conferenza di Durban

Nel 2000 c’era stata a Durban, sulla costa orientale del Sudafrica, la XIII conferenza internazionale sull’Aids (spesso abbreviata in Aids 2000): si trattò di un evento storico, racconta@ in un Ted Talk del 2016 Stefano Vella, ex direttore del Dipartimento del farmaco e poi del Centro per la salute globale dell’Istituto superiore di Sanità e, all’epoca, presidente della International Aids society@, l’associazione con sede a Ginevra che organizza le conferenze. Fino a quell’anno, l’evento si era sempre svolto nei paesi del Nord globale, ma l’area del mondo in cui l’Aids stava facendo più vittime era di gran lunga l’Africa.

Anni Duemila, l’Africa travolta

Alla conferenza, ricorda Vella, si incontrarono migliaia di scienziati, medici, ricercatori, ma anche attivisti, pazienti, politici e un migliaio di giornalisti: il merito dell’evento fu quello di rompere il silenzio – come suggeriva il suo titolo, Breaking the silence – sulle enormi diseguaglian- ze fra il Nord e il Sud globale nell’accesso alla prevenzione, alla diagnosi e alle terapie.

La scelta del Sudafrica come nazione ospitante fu significativa: si trattava, infatti, del Paese più colpito al mondo con 3,6 milioni che avevano l’Hiv su 44 milioni di abitanti. Ci fu un accorato discorso conclusivo di Nelson Mandela, ex presidente del Sudafrica e figura chiave della lotta all’apartheid, che esortò tutti ad agire subito. I politici si mossero, spiega ancora Vella: un anno e mezzo dopo, nacque il Fondo globale per la lotta all’Aids, alla tubercolosi e alla malaria, che ad oggi ha speso 68 miliardi di dollari nella lotta alle tre malattie, 35 miliardi solo per l’Hiv@.

Inoltre, Aids 2000 diede un impulso fondamentale alla salute globale, grazie a un approccio che si fondava non solo del miglioramento della salute ma anche sulla riduzione delle diseguaglianze nell’accesso all’assistenza sanitaria.

Il Pepfar, acronimo per Piano d’emergenza del Presidente degli Stati Uniti per la lotta all’Aids (President’s emergency plan for Aids relief), fu lanciato dal presidente George Bush e dalla moglie Laura nel 2003. Sotto il suo coordinamento, diversi dipartimenti e agenzie governative Usa hanno investito finora oltre 110 miliardi di dollari grazie ai quali – si legge in una scheda@ dello scorso dicembre – 26 milioni di vite sono state salvate e 7,8 milioni di bambini hanno potuto nascere senza contrarre l’Hiv dalla madre. A settembre 2024, i pazienti che, grazie al Pepfar, ricevevano farmaci antiretrovirali – capaci di bloccare l’ingresso nella cellula e la replicazione del virus@ – erano 20,6 milioni, mentre i medici, infermieri e altro personale sanitario, i cui salari erano coperti dal programma presidenziale, erano 342mila.

![]()

I primi, difficili passi

«A Ikonda», dice ancora padre Nava, «grazie all’aiuto di alcuni donatori, nel 2004, aprimmo la clinica Hiv che, all’inizio, era tutta sulle nostre spalle. Ricordo che nel 2006 andai Monaco, in Germania, a visitare un’azienda che produceva le prime macchine per la conta dei Cd4», una proteina presente nel tipo di linfociti (globuli bianchi) che innescano la reazione del sistema immunitario alle sostanze estranee, come virus e batteri, e che vengono distrutti dall’Hiv. Contare i Cd4, dunque, dà una misura di quanto il sistema immunitario di un paziente sia «in difficoltà». «Il tecnico venne dalla Germania a Ikonda a installare la macchina e cominciammo così le prime conte dei Cd4.

Solo molto tempo dopo, il Governo sostenne l’installazione di attrezzature diagnostiche, come le macchine per misurare la carica virale, e iniziò anche a fornire farmaci. Nel frattempo, la clinica era giunta da avere quasi seimila persone registrate: ci aiutò molto il dottor Gerold Jäger, un dermatologo esperto di lebbra che aveva per questo una vasta conoscenza della sanità in Africa e che, una volta in pensione, venne con la moglie Elizabeth a lavorare per tre anni a Ikonda. Infine, arrivarono organizzazioni come Usaid», l’agenzia del Governo statunitense per lo sviluppo internazionale, uno degli enti che realizza il Pepfar, «a coprire i costi di una parte del personale della clinica Hiv che, per la quantità di pazienti, era di fatto un ospedale a sé».

«Quando alla prevenzione – racconta ancora padre Sandro -, cominciammo subito con la clinica mobile: andavamo nei villaggi con un generatore che alimentava un televisore, e mostravamo filmati per informare le persone su come evitare di contagiarsi». La provincia dove si trovava Ikonda, montana e senza attività produttive, era la più colpita del Paese: molti uomini migravano in altre regioni per cercare lavoro stagionale nelle piantagioni di tè, caffè o agave, e lì si infettavano; poi rientravano dalle loro mogli e le contagiavano. Le mogli, a loro volta, passavano l’infezione ad altri partner occasionali».

![]()

La situazione oggi e i tagli di Trump

Oggi, si legge nel rapporto 2024 di Unaids, dal titolo The urgency of now (L’urgenza di adesso), e nella scheda che mostra le statistiche globali@, le persone affette dall’Hiv sono 39,9 milioni. di cui 30,7 milioni hanno accesso alle terapie, mentre 9 milioni ne restano escluse. I decessi continuano a diminuire: da 2,1 milioni all’anno del 2004 sono scesi stabilmente sotto il milione nel 2014 e oggi sono circa 630mila, mentre le nuove infezioni – che negli anni peggiori, il 1995 e il 1996, erano state 3,3 milioni – sono ora due milioni in meno, una cifra che è comunque ancora tre volte sopra l’obiettivo di 370mila previsto per il 2025 dalla Stategia globale 2021 – 2026@ che mira a porre fine all’Aids entro il 2030.

Dal punto di vista dei farmaci, poi, ci sono stati diversi progressi: ad esempio, a settembre 2024 l’Organizzazione mondiale della sanità definiva «promettenti»@ i risultati nella prevenzione dell’Hiv di un farmaco antiretrovirale, il lenacapavir, che con due iniezioni l’anno impedirebbe al virus di replicarsi. Promettenti erano anche i risultati del lavoro dell’Unità di ricerca sulla terapia genica antivirale dell’Università del Witwatersrand, in Sudafrica, che applicava le tecnologie a mRna – su cui si basano alcuni dei vaccini contro il Covid – alla ricerca di un vaccino per l’Hiv. Lo studio, finanziato da Usaid con 45 milioni di dollari (più o meno il costo di 15 missili Patriot, ndr), è ora bloccato a causa della decisione@ del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di sospendere il lavoro dell’agenzia per valutare un suo eventuale smantellamento e l’attribuzione delle sue funzioni al dipartimento di Stato, l’omologo del nostro ministero degli Affari esteri@.

La ricerca non è il solo ambito che sta risentendo delle scelte di Trump: sul sito di Unaids, lo scorso febbraio, una scheda@ aiutava a farsi un’idea delle conseguenze che il blocco dei fondi produrrebbe in 39 Paesi che rappresentano il 71% di quelli finanziati dal Pepfar: in 35 di essi l’attuazione dei programmi di lotta all’Hiv si è interrotta, altri 14 Paesi riferiscono discontinuità nelle terapie salvavita, in dieci sono sospesi i test Hiv ai neonati esposti al virus e la profilassi preventiva per le giovani donne e le adolescenti. Inoltre, in nove Paesi la prevenzione della trasmissione da madre a figlio (Pmtct, nell’acronimo inglese) non funziona regolarmente, in quattro non è possibile fare i test Hiv a tutte le donne incinte e le neo madri e ci sono difficoltà a procurare e distribuire farmaci per l’Hiv; in due Paesi le scorte di medicinali sono descritte come «pericolosamente scarse».

Tagli al personale negli ospedali in Tanzania

«Da quando è arrivata la notizia dei tagli», scrivono gli attuali responsabili del Consolata Ikonda Hospital, i missionari della Consolata Marco Turra e Willam Mkalula, «i pazienti sono preoccupati. A nove persone dello staff è stato interrotto il contratto, e chi è rimasto cerca di rassicurare i pazienti. Con i farmaci e i test possiamo andare avanti qualche mese, ma per ora non ci è stato comunicato nulla sul futuro».

Gli iscritti al servizio della clinica Hiv dell’ospedale di Ikonda a febbraio erano 2.365. «Usaid assicura(va) farmaci, i test rapidi e quelli per misurare la carica virale», spiega padre Marco, «mentre i controlli su fegato e reni li fornisce l’ospedale, così come il cibo supplementare per alcuni pazienti». Lo screening si fa proponendo il test ai pazienti ritenuti più esposti o che hanno patologie compatibili con la sindrome da Hiv. C’è un servizio di counselling prima del test e, in caso di positività, una seconda sessione di counselling precede l’apertura della cartella clinica, cioè la presa in carico del paziente. «A quel punto interviene il medico, che prescrive altri esami e stabilisce la terapia. L’aderenza da parte dei pazienti oggi è molto alta: c’è chi tiene segreta la propria condizione, ma questo non porta all’abbandono».

La situazione non è molto diversa a Makiungu, quasi 800 chilometri più a nord di Ikonda, dove padre Sandro Nava, insieme alla dottoressa Manuela Buzzi, gestisce dal 2020 l’Allamano Makiungu hospital. «Alla clinica Hiv, lavoravano otto persone pagate da due fondazioni – la Elizabeth Glaser pediatric Aids foundation e la Benjamin William Mkapa foundation – finanziate da Usaid. Per tre mesi (da febbraio ad aprile 2025, ndr) le fondazioni non riceveranno soldi dagli Usa, perciò hanno licenziato o messo in aspettativa queste otto persone. Noi ne abbiamo assunte alcune, ma non possiamo farlo con tutte».

Quando padre Sandro arrivò a Makiungu, la clinica Hiv era già in funzione «ma aveva pochi pazienti. Potenziandola, i pazienti sono aumentati». Nel 2024, i test sono stati più di 8.000, 169 i risultati positivi. A ricevere cure e farmaci sono state 763 persone, di cui 33 bambini, mentre il programma di prevenzione della trasmissione da madre a figlio ha seguito 96 bambini.

«Il grosso dei pazienti frequenta la clinica ogni mese», dice ancora padre Sandro, «ma c’è anche chi viene ogni tre mesi o addirittura sei, magari perché vive lontano e il costo di un passaggio in moto per raggiungere l’ospedale è troppo elevato». Secondo i dati riportati dalla scheda Unaids, in Tanzania il 90% dei fondi per la lotta all’Aids viene dal Pepfar.

![]()

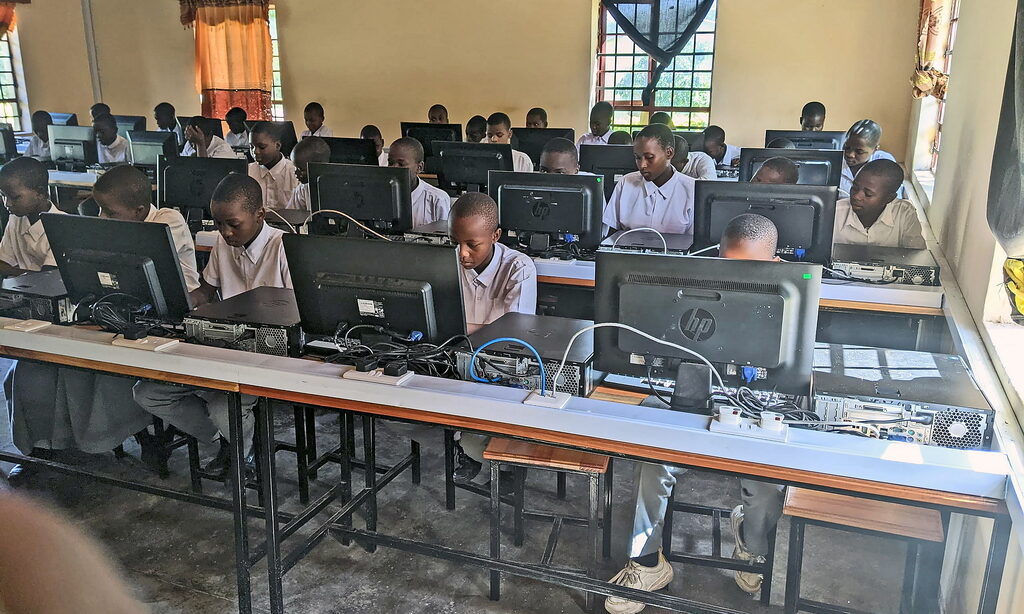

Kenya, ritirata anche l’ambulanza

«Qui c’è grande confusione», commenta preoccupato fratel Severino Mbae, missionario della Consolata incaricato del Wamba Catholic hospital della Diocesi di Maralal, nel nord del Kenya. «Ci aspettiamo di non poter più assistere oltre la metà dei pazienti che abbiamo in cura, che sono 146». Fratel Severino riferisce che, a causa della sospensione voluta dal governo Usa, si è interrotto il progetto di lotta all’Hiv Tujenge Jamii (dallo swahili: Costruiamo comunità) finanziato da Usaid, che garantiva – oltre ad assistenza tecnica, formazione del personale, sensibilizzazione dei pazienti e parte del materiale informatico – anche il salario di quattro persone: un medico, un responsabile del counselling per il test Hiv, un expert patient, cioè un sieropositivo che offre orientamento ad altri, e un incaricato per i giovani e gli adolescenti. «Wamba era una delle strutture sostenute dal progetto, grazie al quale avevamo anche un’ambulanza con cui fare le campagna contro l’Hiv e la tubercolosi, ma ora è stata ritirata».

![]()

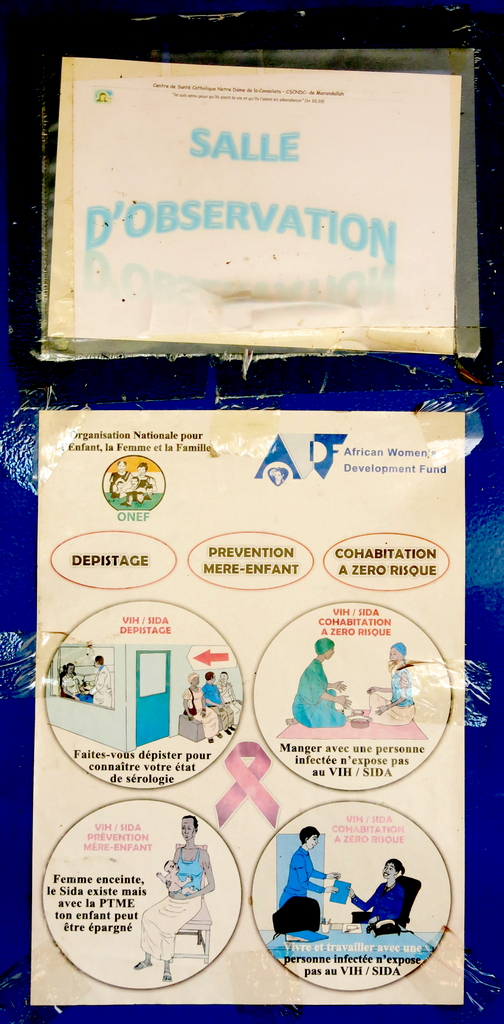

Maraldallah e Neisu, farmaci scarsi

Il Centro di salute Notre Dame de la Consolata (Csndc) di Marandallah, nel nord della Costa d’Avorio, lavora da diversi anni con i fondi del Pepfar attraverso il ministero della Sanità e in collaborazione con l’Ong Santé espoir vie – Côte d’Ivoire (Sev-Ci). I pazienti sieropositivi in cura sono 294; nel 2024 sono stati fatti 4.800 test e i positivi sono risultati essere 18: un tasso di prevalenza dello 0,4%. I costi dei farmaci antiretrovirali, forniti dal sistema sanitario nazionale, sono stati finora coperti dal Pepfar, che – come in Tanzania – sostiene il 90% della spesa annuale in questo ambito.

«Lavorare con questi fondi ha diversi vantaggi», spiega padre Wema Duwange, che nel 2022 è succeduto a padre Alexander Likono nella gestione del centro. «Uno è quello di ricevere medicinali e sostegno sociale e psicologico per i pazienti. Inoltre, i fondi Usa garantiscono un salario a migliaia di persone in Africa e la formazione continua per tutti». La decisione di Trump ha avuto un effetto immediato, dice padre Wema: «Le medicine hanno iniziato a scarseggiare: tutto si è fermato in sole due settimane».

Interruzione nell’approvvigionamento dei farmaci si sono verificate anche a Neisu, in Repubblica democratica del Congo. «Ma non possiamo attribuirle con certezza ai tagli decisi dal governo Usa», dice Séraphine Nobikana, dottoressa direttrice dell’ospedale di Neisu. «Le difficoltà a trovare i farmaci sono frequenti nel nostro Paese», che da gennaio scorso ha visto aggravarsi la crisi nella zona orientale, dove i ribelli del M23 e le truppe regolari del Rwanda hanno occupato la città di Goma. Nel 2024 l’ospedale di Neisu ha seguito e curato 173 pazienti sieropositivi. I farmaci, riporta ancora Nobikana, li fornisce il sistema sanitario nazionale. La collaborazione con il governo statunitense viene gestita dal ministero della Sanità e per il biennio 2024/ 2025 avrebbe dovuto poter contare su 229 milioni di dollari@ per il Congo (il costo di due caccia F35, ndr).

Chiara Giovetti