L’epopea dei migranti centro americani all’epoca di Trump

Sommario

- Reportage da una carovana migrante

- La storia di Wilson, Francisco, Sabina.

- Il potere del passaporto.

- I nuovi desaparecidos 9

- Hanno firmato questo dossier

Testo e foto di di Simona Carnino

Reportage da una carovana migrante

Umanità in movimento

Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Da questi paesi partono, senza sosta, donne, uomini, famiglie intere, con l’obiettivo di raggiungere gli Stati Uniti. Gente normale, in cerca di un futuro migliore, un sogno che sembra a portata di mano. Ma il viaggio è duro e pieno d’insidie. Così capita che si uniscano in decine, centinaia, diventando delle vere carovane migranti. Siamo andati in mezzo a loro.

![]()

Juan Rodríguez Clara, stato di Veracruz, Messico. Esmeralda si toglie le scarpe e le allinea vicino al materassino da campo, poi si siede sul suo sacco a pelo. Si prepara a trascorrere la notte in uno dei punti tappa che alcuni volontari messicani hanno organizzato lungo il cammino per chi, come lei, viaggia insieme a una delle carovane di migranti che dal Centro America si dirigono verso gli Stati Uniti.

Esmeralda ha trovato un angolo di pace tra una colonna e il muro di uno dei magazzini che a Juan Rodríguez Clara, un piccolo centro abitato nello stato di Veracruz in Messico, in genere sono adibiti alla fiera annuale dei bovini di allevamento. È una tappa di passaggio, ma è un luogo coperto in cui è possibile dormire e farsi una doccia. Divide il suo letto da campo con il marito Carlos, le sue due figlie gemelle Cecilia e Maria di 18 anni e il suo figlio maggiore Erin di 20 anni.

Le scarpe sono il bene più importante di Esmeralda. Nel suo piccolo zaino c’è spazio per due cambi di biancheria intima, due paia di pantaloni, due t-shirt e una felpa imbottita. Esmeralda sa che è meglio avere un indumento caldo, perché nelle zone desertiche del Messico, se di giorno il termometro può toccare i 35 gradi, la notte le temperature si irrigidiscono all’improvviso.

La mattina si sveglia prima che il sole sorga e prepara la sua borsa, arrotola il materassino e lo avvolge insieme al sacco a pelo in un unico fagotto che lega intorno alla testa. «In questo modo ho le mani libere per portarmi dietro una bottiglia d’acqua», dice ridendo.

Esmeralda è partita il 31 ottobre 2018 da San Salvador alla volta degli Stati Uniti, insieme a 2mila connazionali, uno dei molti gruppi di migranti che, in quel periodo, si sono organizzati in carovane per attraversare il Messico e raggiungere la frontiera Nord. Esmeralda non ha una destinazione chiara in mente. Sa solo che in Salvador non vuole tornare.

![]()

Carovane: organizzazione spontanea

«Un giorno, mentre navigavo su Facebook, ho visto che alcuni miei connazionali si davano appuntamento in piazza Salvador del Mundo, al centro di San Salvador, per partire insieme verso gli Stati Uniti – racconta Esmeralda -. Io e mio marito abbiamo spesso pensato di lasciare il nostro paese, ma non si era mai presentata un’occasione favorevole. Appena saputo della carovana, abbiamo fatto i bagagli e siamo partiti con i nostri figli».

La carovana che si è messa in marcia il 31 ottobre, è stata la quarta di un ciclo di migrazioni massive che si sono verificate tra ottobre e novembre del 2018 da Honduras, Salvador e Guatemala, i tre paesi dell’area denominata Triangulo norte centroamericano, la regione di origine della maggior parte del flusso migratorio latinoamericano diretto verso gli Stati Uniti.

La prima carovana è partita il 18 ottobre da San Pedro Sula in Honduras e a ruota sono seguiti tre gruppi partiti dal Guatemala e dal Salvador. Diecimila persone hanno deciso di autogestire il proprio viaggio, invece di affidarlo alle reti del traffico di persone dei coyotes (come vengono chiamati i trafficanti, ndr), che si occupano tradizionalmente del trasbordo di persone dal Sud verso il Nord America. «Sembra un numero enorme, ma se consideriamo che in Messico transitano più di 400mila persone all’anno, si tratta di un flusso equivalente a circa 10 giorni – spiega Marta Sanchez Soler, presidentessa del Movimento migrante mesoamericano -. La novità è che i migranti della carovana hanno deciso di essere visibili e viaggiare in forma più sicura ed economica, rifiutandosi di pagare un alto prezzo a un trafficante per poter arrivare negli Stati Uniti».

Migrare in gruppo è diventato uno nuovo modo di viaggiare per molte persone centroamericane, che si sentono più protette dalla minaccia di estorsioni e sequestri da parte dei narcotrafficanti e a volte degli stessi coyotes, che hanno trovato nella migrazione di migliaia di centroamericani una fonte di guadagno.

Le carovane sono un porto sicuro in particolare per famiglie, donne e bambini che sono più esposti a violazioni dei diritti umani sulla tratta migratoria messicana. Più del 50% delle persone che migrano in gruppo sono famiglie spesso con minori di età inferiore ai 5 anni. Dal 2018 la migrazione dal Centro America, storicamente rappresentata da uomini soli, ha il volto delle famiglie, come dimostrato dai dati delle detenzioni sulla frontiera con gli Stati Uniti. Nei primi sei mesi dell’anno fiscale 2019 (ottobre 2018 – marzo 2019) le pattuglie di frontiera statunitensi hanno detenuto 189.584 famiglie. Il più alto dato di sempre.

![]()

La frontiera

«Viaggiare in carovana è più sicuro che migrare con i coyotes – continua Esmeralda -. Ma è ugualmente molto duro e faticoso. A volte camminiamo dalle 10 alle 12 ore sotto il sole, altre volte facciamo l’autostop. Il momento più difficile è stato superare la frontiera tra Guatemala e Messico. Non potevamo passare sul ponte perché non avevamo il visto e allora abbiamo attraversato la frontiera nel fiume. La polizia ha cercato di fermarci, ma eravamo tantissimi e non c’è riuscita».

In America Latina, i migranti che non possono dimostrare i requisiti economici necessari per ottenere un regolare visto di entrata in Messico e Stati Uniti e che quindi devono muoversi di nascosto sulla rotta terrestre, usano l’espressione «irse de mojado» che letteralmente significa «viaggiare da bagnati», perché sanno che dovranno attraversare a nuoto dei fiumi per superare le frontiere. Il confine tra Stati Uniti e Messico è rappresentato, per una lunghezza di 3.034 km, dal Rio Bravo, mentre tra Guatemala e Messico è il fiume Suchiate a segnare una parte di frontiera per 161 km.

«A volte credo che una parte di me sia rimasta nel fiume Suchiate – racconta Cecilia, la figlia di Esmeralda -. Le gambe affondavano nel fango e non avevo energia né per andare avanti né per tornare indietro. Alcuni pescatori ci hanno aiutate, ma quell’esperienza mi ha segnata per sempre».

![]()

Sequestri e desaparicion

Camminare non è l’unico modo in cui si muove la carovana. Molti migranti hanno, infatti, provato a fare l’autostop e chi ha qualche soldo ha comprato un biglietto del bus. Numerosi camionisti si sono resi disponibili a dare un passaggio a gruppi di migranti, aiutandoli a compiere alcuni tratti di strada. A fine ottobre 2018, sebbene la migrazione in gruppo renda meno vulnerabili i migranti di fronte a violenze ed estorsioni, un camionista ha rapito 50 persone, e il furgone, con il suo carico di esseri umani, è scomparso nel nulla nella regione di Veracruz, a ovest del Messico. «Il sequestro di migranti è un affare multimilionario per i cartelli del narcotraffico che gestiscono il traffico di merci, di droga e, oggi, anche le rotte migratorie – spiega il difensore dei diritti umani padre Alejandro Solalinde (si veda MC ottobre 2017) incontrato in mezzo alla carovana -. Le persone che non hanno accesso a un visto sono invisibili e obbligate ad attraversare il Messico in punti isolati, purtroppo spesso controllati da narcos e briganti, per non essere catturate dalla polizia dell’Istituto nazionale di migrazione messicano che le può deportare nel paese di origine. Ogni 6 mesi si verificano 10mila sequestri di migranti, con un’entrata economica per il narcotraffico di 25 milioni di dollari al semestre».

Il sequestro dei migranti è una pratica realizzata negli ultimi anni in particolare dal gruppo di narcotraffico denominato Los Zetas e dal cartello del Golfo. Nonostante le condizioni economiche precarie dei migranti che viaggiano sulle rotte della clandestinità, in genere i narcotrafficanti richiedono un riscatto di 10mila dollari a persona che le famiglie nel paese di origine provano a pagare contraendo debiti con conoscenti, parenti e con le banche che spesso si appropriano delle loro case e terreni in caso di mancata restituzione del prestito. Chi non riesce a pagare il riscatto rischia di non vedere mai più il proprio caro che spesso viene ucciso.

Esmeralda e la sua famiglia sono consapevoli dei rischi del percorso migratorio, ma non vogliono tornare indietro. «San Salvador è una città pericolosa – ricorda Esmeralda -, ogni giorno c’è un omicidio. Tutti noi salvadoregni abbiamo un parente che è stato ucciso dalle bande criminali e non voglio che questo accada ai miei figli».

![]()

La vita in Salvador: las pandillas

Eriberto ha 22 anni e annuisce con la testa. Sta sistemando il suo piccolo bagaglio e intanto ascolta in silenzio le parole di Esmeralda. Il suo bene più importante è un inalatore. Eriberto ha l’asma e prima di partire si è comprato tre spray predosati, convinto che sarebbero stati una scorta sufficiente per il viaggio. È timido e rimane un po’ in disparte. Il suo sguardo è basso e il suo dolore è stretto tra le labbra che mordicchia nervosamente. «Avevo un autolavaggio a San Salvador – inizia a raccontare il ragazzo -. Poi le bande criminali mi hanno chiesto il pizzo. Non ho pagato. Ho chiuso il negozio per un po’ e quando l’ho riaperto due persone sono entrate e hanno ucciso un mio cliente. Poi non gli è bastato e hanno ammazzato anche mio fratello».

Secondo il Consiglio nazionale della piccola impresa del Salvador, il 92% del settore imprenditoriale è vittima di estorsione da parte di due bande criminali, las pandillas Mara Salvatrucha MS-13 e Barrio 18 (si veda dossier su MC aprile 2016). Le due fazioni sono antagoniste e alimentano una guerra intestina giocata sulla pelle dei cittadini che spesso si trovano coinvolti in sparatorie tra le vie della città. Il Salvador chiude il 2018 con un tasso di 51 omicidi ogni 100mila abitanti, un numero sicuramente inferiore alle quasi 83 morti violente ogni 100mila persone del 2016, ma si tratta comunque di una cifra superiore ai 10 omicidi ogni 100mila che, secondo i parametri dell’Organizzazione mondiale della Sanità, è il limite sopra il quale la violenza è considerata endemica. Il Salvador è uno dei paesi, dove non è presente un conflitto armato, più pericolosi del mondo insieme a Honduras e Guatemala. Molte ragazze e ragazzi tra i 12 e i 16 anni sono obbligati ad affiliarsi a una delle due bande criminali. Rifiutarsi equivale a dichiarare guerra al clan e la punizione è la morte.

Le due pandillas Mara Salvatrucha MS-13 e Barrio 18 sono nate negli Stati Uniti tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. I loro membri storici erano migrati in America del Nord negli anni precedenti e durante la guerra civile degli anni Ottanta. Con l’inasprimento delle politiche migratorie statunitensi degli anni Novanta, molti criminali sono stati deportati in Centro America, con un aumento di violenza nei paesi di origine.

![]()

La carovana e i diritti Lgbti

Tra i gruppi più vulnerabili alle violenze delle pandillas rientrano le persone appartenenti alla comunità Lgbti (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, ndr). Eriberto non nasconde il suo orientamento sessuale e racconta le violenze subite per il fatto di essere stato un membro attivo della comunità lgbti nella capitale salvadoregna. Negli ultimi tre anni sono state assassinate 145 persone della comunità gay, secondo i dati dell’ufficio della Diversità sessuale del governo del Salvador. Numeri simili sono registrati anche in Honduras e Guatemala, dove la diversità sessuale deve fare i conti con la discriminazione e l’intolleranza che affonda le sue radici in schemi tradizionali e patriarcali. «Sono circa 700 le persone omosessuali partite con le carovane negli ultimi due mesi – continua Eriberto -. Tutti noi vorremmo chiedere asilo politico negli Stati Uniti o in Canada».

Da quando il presidente Donald Trump ha dichiarato di voler attuare una politica di tolleranza zero contro l’immigrazione illegale, alcuni migranti hanno deciso di provare ad attraversare clandestinamente gli Stati Uniti per raggiungere il Canada. Secondo i dati dell’Unhcr, nel 2017 il Canada ha registrato 47.800 richieste di asilo politico, il doppio rispetto all’anno precedente. Nel 2019, il governo degli Stati Uniti ha affermato che verranno accolti non più di 30mila rifugiati politici, a fronte di un tetto di 45mila per l’anno 2018. Coloro che non ricevono un permesso per rimanere negli Usa sono deportati nel paese di origine.

Nonostante la politica di tolleranza zero di Trump sembri bloccare le strade all’arrivo di nuovi migranti, il flusso centroamericano è in continuo aumento. Per molte persone ha più peso la volontà di fuggire dai propri paesi che il timore di essere rifiutati nello stato di destinazione. E quindi se anche molti sanno che forse non riusciranno a ottenere un permesso, sperano di superare il confine di notte, senza essere intercettati dalle pattuglie di frontiera statunitensi, per poi sparire da qualche parte negli Stati Uniti dove si augurano di non incrociare mai un agente che chieda loro i documenti.

La deportazione dei migranti, attività svolta anche dall’amministrazione Obama e dai presidenti precedenti, avviene non solo in frontiera, ma anche dall’interno del paese. Può succedere che una persona viva anni negli Stati Uniti senza una regolare documentazione e, in seguito a un illecito, anche minore, come per esempio un eccesso di velocità, sia identificato e deportato nel paese d’origine.

Secondo l’ultima statistica del Pew Research Center del 2016, 10,7 milioni di persone considerate irregolari vivono, lavorano e hanno costruito la propria vita negli Stati Uniti. Circa 4 milioni di bambini americani sono nati da genitori senza documenti, i quali non possono richiedere una regolarizzazione del proprio status migratorio per motivi di famiglia. Lo sa bene Teresa. Una donna salvadoregna di 29 anni che viaggia nella carovana da sola. Il suo bene più importante è una foto delle sue tre figlie che vivono negli Usa.

![]()

I figli statunitensi

Teresa è partita per gli Stati Uniti nel 2006. È riuscita a superare la frontiera senza essere intercettata dalla polizia ed è arrivata in Virginia. Ha lavorato come cameriera in un fast food fino al 2017. Teresa non è mai riuscita a ottenere un visto lavorativo, né la green card (permesso di lavoro, ndr). Durante gli 11 anni di vita negli Stati Uniti ha avuto tre figlie che sono americane, perché negli Stati Uniti vige lo Ius soli, il diritto alla cittadinanza di un paese per nascita sul suo territorio. Il 14esimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, approvato nel 1868, infatti recita che «tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti, e soggette alla sua giurisdizione, sono cittadine degli Stati Uniti e dello stato in cui risiedono». Il presidente Donald Trump ha pubblicamente dichiarato l’intenzione di battersi per l’abolizione dello Ius soli che interpreta come un incentivo alla immigrazione illegale, ma secondo un sondaggio condotto dal Wall Street Journal, il 65% degli statunitensi si è detto in disaccordo con lui.

«Sono felice che le mie bambine siano americane – racconta Teresa con la tenerezza che emerge dal sorriso -. Possono viaggiare in tutto il mondo e non devono vivere una vita come la mia». Nel 2017 Teresa è dovuta ritornare in Salvador per un’emergenza famigliare. Ha messo le sue figlie su un aereo e lei è tornata via terra, perché i controlli aeroportuali avrebbero svelato la sua mancanza di documenti. «Mi mancavano molto il Salvador e i miei affetti – racconta Teresa -. Ho colto l’occasione per capire se fosse possibile ritornare a vivere lì con le mie figlie. Siamo rimaste tre mesi, poi un giorno ho assistito a un omicidio per la strada e ho testimoniato in tribunale. Da lì ho capito che non sarei stata più sicura e ho rimandato le mie figlie negli Stati Uniti. Ora viaggio nella carovana perché voglio assolutamente tornare da loro che sono in Virginia con il loro padre».

Esmeralda, Eriberto e Teresa e tutti i migranti che non solo viaggiano in carovana, ma che ogni giorno migrano sulle rotte messicane con un coyote, sono uniti dallo stesso obiettivo. La volontà di cambiare, di migliorarsi, di vivere la vita che non hanno potuto costruire in un paese piegato dalla violenza, dalla precarietà e dall’abbandono da parte delle istituzioni. E non c’è un muro reale o virtuale che li può fermare. La violenza della polizia, il rischio di essere sequestrati dai narcos o la retorica anti migrante del governo degli Stati Uniti non sono motivi sufficienti a far cambiare i piani a chi ha deciso di lasciare la sua terra di origine.

E allora si torna a camminare. Teresa mette le foto delle sue tre bambine in un piccolo marsupio che appende al collo. La strada è ancora lunga. L’obiettivo è Tijuana e poi da lì si separeranno. Nei pressi della frontiera statunitense, le carovane si disgregano perché, quando è ora di attraversare la frontiera, tutti sanno che dovranno farlo in maniera nascosta e allora per sé. Eriberto ed Esmeralda sono convinti di voler chiedere asilo, ma Teresa sa già che è molto difficile ottenerlo. Lei pagherà qualcuno che la aiuti a fare l’ultimo pezzo di viaggio e la porti in Virginia. Perché deve arrivare a tutti i costi. «O sì o sì», come si dice in America Latina quando si è determinati a ottenere qualcosa. Non c’è spazio per l’opzione inversa. Teresa crede così.

![]()

Tijuana e oblio

Da novembre 2018 a oggi, Tijuana, città di frontiera, è diventata il punto nel quale i migranti della carovana aspettano prima di chiedere asilo negli Stati Uniti. Tijuana è un’area geografica controllata dal narcotraffico per la sua posizione strategica per il traffico di droga verso gli Stati Uniti.

Da gennaio 2019, l’amministrazione Trump ha proposto una nuova misura di contenimento della migrazione, denominata «Protocolli di protezione ai migranti». Stabilisce che i richiedenti asilo devono aspettare la conclusione del procedimento legale in territorio messicano. Nell’attesa, alcuni migranti hanno richiesto un visto umanitario in Messico e molti lo hanno ottenuto. Dal 1 dicembre 2018 il presidente messicano è Andrés Manuel López Obrador, che ha favorito la consegna di circa 10mila visti umanitari a migranti centroamericani che desiderano rimanere in Messico. Il governo di Obrador apparentemente dimostra una discontinuità rispetto all’amministrazione di Enrique Peña Nieto, tuttavia al momento non è stato smantellato l’Istituto nazionale di migrazione messicano che continua a esistere con 50 stazioni migratorie disposte sull’intero territorio nazionale, dove i migranti rischiano di essere incarcerati, prima di essere deportati. Fino a oggi, infatti, il Messico ha seguito le stesse direttive migratorie degli Stati Uniti e rappresenta il primo posto di blocco per i migranti senza documenti diretti in America del Nord. Viene chiamata frontiera verticale, perché tutto il territorio messicano è disseminato di centri di controllo migratorio.

A Tijuana si sono perse le tracce di molti migranti delle carovane. Qualcuno sarà arrivato a destinazione, riuscendo a evitare i controlli frontalieri. Qualcuno forse avrà deciso di rimanere in Messico e di provare a chiedere asilo in quel paese. Qualcuno sarà stato deportato nel suo stato d’origine dalle autorità statunitensi. Altri ancora vivono a Tijuana, in attesa di una risposta alla loro richiesta d’asilo.

La storia di Wilson, Francisco, Sabina

Nell’aprile del 2018, il governo degli Stati Uniti dichiarò di voler applicare una politica di tolleranza zero e perseguire penalmente tutti i migranti entrati senza documenti in territorio statunitense.

Le separazioni delle famiglie, catturate mentre provavano a superare la frontiera, sono state una delle conseguenze più dure dell’applicazione della politica di contenimento della migrazione considerata illegale. La pratica prevedeva che i genitori, in quanto maggiorenni, fossero trasferiti in carcere in attesa del processo. I bambini, invece, erano inviati in centri appositi per minori.

«Quando mi hanno strappato dalle braccia mio figlio Wilson di 7 anni, gli agenti della polizia di frontiera non mi hanno neppure detto dove lo avrebbero portato – ricorda Francisco Raymundo Bernal, giovane papà guatemalteco -. Wilson piangeva e anche io, ma in pochi minuti è scomparso dalla mia vista e io non sapevo cosa fare. La polizia mi diceva di stare zitto, perché mio figlio sarebbe stato bene, mentre io sarei andato in prigione». La storia di Francisco e Wilson è simile a quelle di altre famiglie centroamericane, che a partire da aprile 2018 hanno vissuto sulla propria pelle una delle conseguenze più dolorose della politica di tolleranza zero.

«Da aprile a settembre 2018, 6mila unità famigliari sono state separate in frontiera – spiega Carolina Jimenez di Amnesty International Las Americas -. Si tratta di tortura vera e propria che ha generato dei traumi insostenibili per i genitori e per i minori. E se per separare le famiglie è bastata una manciata di minuti, per poterle riunificare, invece, sono serviti mesi».

Il 20 giugno 2018, il presidente Donald Trump, sotto la pressione della comunità internazionale e di alcuni democratici del Congresso Usa, ha revocato la pratica di separazione delle famiglie con un ordine esecutivo, tuttavia, la procedura ha continuato a esistere fino a marzo 2019. La riunificazione delle famiglie è stata un procedimento complicato, perché il numero delle persone coinvolte era molto alto e la separazione è avvenuta in maniera frettolosa, aspetto che ha reso molto difficile dimostrare, successivamente, le parentele.

«Ho potuto parlare con mio figlio dopo tre settimane che ci avevano separato – spiega Francisco, il padre di Wilson -. Ero in carcere e mi stavano processando per poi deportarmi. Io volevo che mi rimandassero in Guatemala con mio figlio, ma non è stato così. Lui è ritornato a casa molto dopo di me».

Per poter riunificare le famiglie, le autorità migratorie statunitensi richiedono ai famigliari tutti i documenti anagrafici necessari per dimostrare la paternità. La madre di Wilson, che si trovava in Guatemala, ha dovuto cercare documenti non facili da reperire nel villaggio di cui sono originari. Le pratiche anagrafiche hanno un alto costo, aspetto che ha reso ancora più complicata e lunga la riunificazione.

«Ho fatto di tutto per riavere mio figlio tra le mie braccia – spiega Sabina Brito, la mamma di Wilson -. Ho mandato negli Stati Uniti diversi documenti, ma ci sono voluti 5 mesi prima di poter rivedere Wilson che è rimasto da solo per tutto quel tempo».

Wilson ha vissuto da settembre 2017 a fine gennaio 2018 in un centro per minori in Michigan. I genitori di Wilson, che avevano pensato di migrare in due gruppi, prima il papà con il bambino e, in una seconda fase, la mamma con la secondogenita, hanno saputo del luogo in cui è stato tenuto in custodia Wilson quasi un mese dopo la separazione.

Oggi Wilson vive in Guatemala con i suoi genitori, che stanno provando a ricrearsi una vita nel loro villaggio. «La ferita di questa vicenda non si può rimarginare – spiega Francisco -. Ora stiamo provando a sopravvivere qui, ma il lavoro è poco e malpagato. Non torneremo negli Stati Uniti, ma spesso pensiamo di migrare in Europa o, chissà, in Canada, perché qui non riusciamo a guadagnare sufficientemente per far studiare i nostri figli».

Il potere del passaporto

Molti centroamericani fanno domanda di visto per gli Usa. Ma per i poveri, gli indigeni, i senza reddito, è praticamente impossibile ottenerlo. E i loro passaporti non sono sufficienti per transitare in Messico, Stati Uniti e Canada. Viaggio in Guatemala, tra i Maya Ixil, per raccontare storie di chi ha tentato di rincorrere il sogno.

Nebaj, provincia di Quiché, Guatemala. Era un giorno di primavera in Guatemala. L’aria era calda e il cielo terso, come quasi sempre nei giorni della Semana Santa che precedono Pasqua.

Erano settimane che Petrona stava aspettando una risposta. Era emozionata e fiduciosa.

Qualche tempo prima, aveva fatto richiesta di un visto per viaggiare regolarmente verso gli Stati Uniti. In quell’occasione, era stata intervistata sulle sue motivazioni da un impiegato dell’ambasciata statunitense. Alla fine dell’incontro, il funzionario le aveva fissato un nuovo appuntamento per ricevere l’esito della sua domanda.

Nei progetti di Petrona c’era una vita statunitense, di duro lavoro, ma anche di tante soddisfazioni. Immaginava una terra nuova, dove poter guadagnare sufficientemente da riuscire, un giorno, a ritornare in Guatemala, costruire una casa per la sua famiglia e aprire una piccola attività commerciale. In più, il suo fidanzato, originario come lei della regione maya ixil nel Guatemala occidentale, era negli Stati Uniti da due anni e lei non vedeva l’ora di raggiungerlo.

Il giorno della risposta, Petrona si era svegliata alle 2 del mattino per essere sicura di salire sulla prima corriera e arrivare in tempo al suo appuntamento all’ambasciata degli Stati Uniti. «Ero piena di speranza – racconta Petrona -. Ma quando l’impiegato mi ha chiamato, mi ha semplicemente consegnato dei fogli e mi ha detto che mi era stato negato il visto. Non mi ha spiegato nient’altro. Io non capivo perché e dalla disperazione ho rotto i fogli e mi sono messa a piangere. A quel punto ho capito che avrei dovuto trovare un altro modo per andare negli Stati Uniti».

Secondo i dati del 2017 dell’Organizzazione mondiale per le Migrazioni (Oim), solo un 21,3% dei guatemaltechi che vive negli Stati Uniti ha viaggiato verso il paese in aereo, con un regolare visto. Tutti gli altri hanno attraversato le frontiere terrestri per entrare in Messico e, in seguito, negli Stati Uniti.

![]()

Passaporti e visti: asimmetrie

Senza visto, a poco vale possedere un passaporto del Guatemala, Honduras, Salvador o Nicaragua, se l’intenzione è viaggiare verso gli Stati Uniti. Le persone centroamericane che intendono muoversi legalmente verso il Nord devono richiedere un visto direttamente alle ambasciate dei paesi di destinazione, che decidono chi ha accesso ai propri paesi sulla base di alcuni requisiti. Per transitare in Messico si può richiedere un permesso direttamente all’ambasciata del paese oppure mostrare alla frontiera un visto statunitense, che è accettato anche in territorio messicano.

«Per ottenere un visto regolare per transitare in Messico e Stati Uniti bisogna dimostrare alcuni requisiti economici, tra cui avere un lavoro formale con uno stipendio regolare e possedere alcune proprietà come casa, terreni e automobile – ci spiega Ursula Roldàn Andrade, coordinatrice dell’area migrazioni dell’Istituto di ricerca sociale dell’Università Rafael Landívar di Città del Guatemala -. Per un migrante economico è praticamente impossibile avere o provare tali requisiti e, di conseguenza, ottenere un visto. Se non lo ottiene, è facile che ricerchi modi alternativi per raggiungere gli Stati Uniti, come affidarsi alle reti di trafficanti, ma in questo caso il viaggio è molto caro e rischioso».

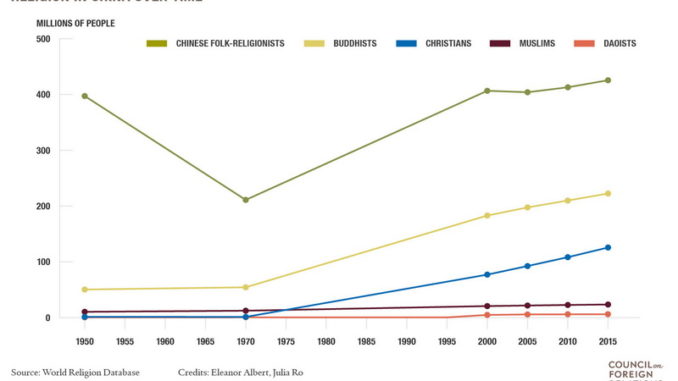

Nel mondo contemporaneo, non tutti i passaporti danno ai loro possessori lo stesso potere di circolazione. Nel 2019, ad esempio, con un passaporto degli Stati Uniti è possibile viaggiare liberamente, senza bisogno di visto in 165 paesi, inclusi il Messico e tutti gli stati dell’America Centrale. Al contrario, il movimento dal Sud al Nord è controllato dall’obbligo di visto.

Anche i passaporti europei hanno un elevato potere di circolazione visa free. Secondo i dati del Passport Index 2019, la classifica annuale dei passaporti secondo il loro potere di circolazione senza richiesta di visto, con un passaporto italiano è possibile viaggiare in 166 paesi, così come con quello portoghese, irlandese, olandese o svedese. Con un passaporto siriano, invece, ci si muove liberamente in 37 paesi e con uno afghano in 30. Molti passaporti dei paesi dell’Africa del Nord e centrale forniscono ai loro possessori una possibilità di viaggio molto limitata. Avere un passaporto dal basso potere di circolazione senza visto non ha un effetto deterrente su chi si sente forzato a migrare, lo obbliga, anzi, ad affidarsi a reti illegali di trafficanti, esponendosi a conseguenze violente per la propria integrità fisica, psicologica e identitaria.

Con un passaporto europeo è possibile viaggiare facilmente anche negli Stati Uniti, usufruendo del Visa Waiver Program con una possibilità di permanenza di 90 giorni. In poche ore si può ottenere l’autorizzazione elettronica Esta a un costo di 14 dollari. Chi usufruisce del visto turistico non può lavorare nel paese, tuttavia ha una possibilità maggiore, seppur le procedure siano alquanto complicate, di modificare il proprio status migratorio in loco, magari ottenendo un visto lavorativo o di studio, rispetto a chi entra nel paese in forma irregolare.

![]()

Quanto costa il viaggio

In media il costo del viaggio dall’America Centrale agli Stati Uniti per chi possiede un visto oscilla tra i 500 e i 1.000 dollari, includendo il prezzo del biglietto aereo e delle pratiche burocratiche per la richiesta del documento. Chi si deve affidare alla rete del traffico di persone gestito dai coyotes paga tra i 12mila e i 15mila dollari per un trasbordo in parte realizzato in camion in parte a piedi. In genere, un viaggio dal Centro America dura tra i 15 giorni e un mese. Negli ultimi anni, i coyotes propongono un pacchetto chiamato «viaggio di tre tentativi sicuri» per un prezzo che si aggira intorno ai 15mila dollari. In questo caso, se il migrante viene catturato dalla polizia di frontiera messicana o statunitense, una volta deportato nel paese d’origine, ha ancora a disposizione due tentativi.

Anche Isabel vive a Nebaj e ha 25 anni. Non conosce Petrona, ma hanno una vita simile. Entrambe hanno tentato di andare negli Stati Uniti. Entrambe sono state forzate a scegliere di viaggiare affidandosi alle reti del traffico gestito dai coyotes. «Non c’era scelta – racconta Isabel -. Io non ho neppure il passaporto perché so che tanto poi non mi danno il visto, per cui non ha senso farselo. Ho speso circa 10mila dollari per il mio viaggio negli Stati Uniti con il coyote e ho dovuto chiedere un prestito a una banca». La maggior parte delle persone che migrano dall’America Centrale non ha la possibilità di pagare il viaggio, per cui richiede prestiti a banche e cooperative, fornendo come motivazione la necessità di ingrandire casa o comprare un terreno. Se viene ottenuto il prestito, la famiglia del migrante deposita sul conto bancario del coyote parte del costo del viaggio alla partenza e il resto all’arrivo.

In alcuni casi i coyotes si trasformano in usurai e permettono ai migranti di rateizzare il costo del viaggio e pagarlo mentre lavorano negli Stati Uniti, a fronte di interessi molto alti. Chi non paga rischia di rimanere indebitato tutta la vita e di perdere, in caso ne abbia, appezzamenti di terreni famigliari e piccole proprietà, aggravando le proprie condizioni economiche.

![]()

Perché migrare

«Qui in Guatemala, io ricamo, rammendo vestiti e cucio – racconta Isabel -. Guadagno circa 450 quetzales al mese (58 Usd). Con questi soldi riesco a comprare il cibo per me e mio figlio, ma niente più di questo».

Il Guatemala si situa al nono posto al mondo, e al terzo in America Latina, per disuguaglianza nella distribuzione del reddito. Questo è evidente nei salari delle donne indigene che, lavorando come tessitrici informali, in genere guadagnano 50 dollari al mese a fronte di un salario minimo nazionale di 350.

«Tre persone su dieci dell’area maya ixil provano a migrare negli Stati Uniti – spiega Francisco Marroquin dell’organizzazione di diritti umani Asaunixil di Nebaj -. Lo stato guatemalteco non si è impegnato a generare nuovi posti di lavoro. Qui non ci sono attività commerciali e le infrastrutture, come le scuole e gli ospedali, sono mal gestite».

Il Guatemala ha vissuto un conflitto armato interno tra il 1960 e il 1996 (vedi MC giugno 2019). L’esercito, appoggiato dagli Stati Uniti, si è scontrato per più di 30 anni contro la guerriglia e la resistenza dei civili. Tra il 1982 e il 1983, l’esercito ha programmato una fase genocida contro il popolo indigeno maya ixil e la quasi completa distruzione del territorio. «Con la firma degli accordi di Pace nel 1996, in teoria lo stato guatemalteco avrebbe dovuto ricostruire le nostre comunità – continua Francisco Marroquin -. Ma purtroppo non ha fatto nulla e la gente ha cominciato a disperarsi e a cercare una via di fuga da qualche altra parte, come lavorare nelle piantagioni o, soprattutto negli ultimi 10 anni, migrare verso gli Stati Uniti».

L’Oim ha confermato un aumento della migrazione femminile guatemalteca in fuga da una situazione economica precaria, e dichiara che il 55,2% della popolazione è spinta a migrare verso gli Stati Uniti per ricerca di lavoro e mancanza di opportunità nelle proprie comunità di origine.

![]()

Il cammino in Messico

«Il viaggio attraverso il Messico è stato triste e faticoso – continua Isabel -. I coyotes si approfittano delle donne che viaggiano da sole. A volte obbligano qualche ragazza ad appartarsi e cercano di mettere loro le mani addosso. Una donna in questa situazione cosa può fare? Quando si viaggia con i coyotes non puoi neppure gridare o chiedere aiuto, perché loro comandano e se vogliono ti abbandonano in mezzo al deserto o ti ammazzano».

Nel 2017 la Commissione economica per l’America Latina (organismo Onu, ndr) ha riportato che il 50,1% dei migranti provenienti dalla regione centroamericana sono donne e Amnesty International ha confermato che 6 donne su 10, obbligate ad affidarsi alle reti del traffico umano per raggiungere gli Stati Uniti, sono vittime di violenza sessuale da parte del crimine organizzato e, a volte, anche delle forze di polizia messicana. «L’Istituto nazionale di migrazione messicano ha commesso numerosi crimini contro la popolazione migrante – dichiara Carolina Jimenez, vicedirettrice ricerche di Amnesty International Las Americas -. In particolare, la polizia ha spesso estorto denaro ai migranti e ha collaborato con il crimine organizzato nella gestione del traffico e della tratta».

Il viaggio attraverso il Messico per i migranti senza documento è una sorta di corsa a ostacoli guidata da uno o più coyotes che, in certi punti del viaggio, dividono il gruppo di migranti in sottogruppi, per essere meno visibili alle forze di polizia messicana. Molto spesso le reti di coyotes fanno accordi con i cartelli del narcotraffico che gestiscono le rotte migratorie e pagano una sorta di tangente per transitare nei loro territori, come spesso accade nei dipartimenti di Veracruz e di Tamaulipas.

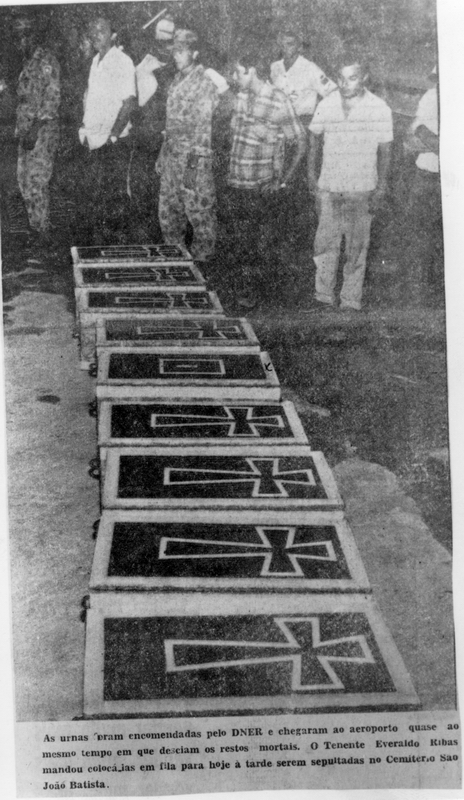

In alcuni casi vengono consegnati interi carichi di persone ai narcotrafficanti che li usano per richiedere il riscatto ai famigliari. Nel 2010 a San Fernando di Tamaulipas i narcos Los Zetas uccisero 72 persone i cui corpi furono poi impilati uno sull’altro ed esposti alle intemperie perché i famigliari non avevano la possibilità di pagare il riscatto.

«In Messico abbiamo camminato spesso di notte – racconta Petrona -. Dovevamo vestirci di nero in modo che non ci vedesse la polizia. Abbiamo attraversato fiumi, camminato tra le sterpi, ci hanno buttato uno sull’altro in camion bestiami. Poi un giorno, attraversando un fiume, una ragazza che viaggiava con me è caduta e la corrente l’ha trascinata a valle. Avevamo paura, ma andavamo avanti. Dovevamo arrivare negli Stati Uniti».

Ultimamente pochi migranti usano il treno per muoversi dal Sud del Messico fino alla frontiera con gli Stati Uniti. Fino a qualche anno fa, il treno denominato La Bestia era il mezzo di trasporto più frequentato. I migranti si sedevano sul tetto del treno fino alla frontiera con gli Stati Uniti. Oggi non è più utilizzato perché è diventato un mezzo troppo pericoloso. Per scoraggiare l’immigrazione sulle rotte messicane, il governo di Enrique Peña Nieto aveva deciso di aumentare la velocità del treno, rendendo più difficile reggersi. Inoltre, La Bestia era spesso assaltato da narcos e dagli agenti dell’Istituto nazionale di migrazione messicano.

«I narcos organizzavano i sequestri in maniera rapida ed efficiente – commenta il professore e scrittore Rodolfo Casillas della facoltà latinoamericana di scienze sociali (Flacso) -. Con la complicità dei coyotes, tutte le persone che avevano una famiglia in grado di pagare il riscatto e le ragazze giovani che viaggiavano da sole erano fatte sedere nello stesso vagone. Quando i narcos fermavano il treno, sequestravano solo le persone di quel vagone. L’operazione durava pochi minuti e poi il treno riprendeva il suo viaggio».

![]()

L’arrivo (non-arrivo) negli Stati Uniti

Superare indenni il Messico non è garanzia di successo del viaggio. «Pensavo di essere arrivata – racconta Petrona -. Dopo aver attraversato la frontiera, ero piena di gioia, ma improvvisamente ci sono venute incontro delle moto e dei quad e abbiamo capito che era la polizia degli Stati Uniti».

Entrare in territorio statunitense senza un regolare visto, è considerato un reato, punito con la detenzione e, in molti casi, la deportazione nel paese d’origine. Da quando il presidente Donald Trump ha iniziato il suo mandato, le misure di contenimento della migrazione considerata illegale si sono indurite. Secondo i dati dell’agenzia statunitense per le dogane e la sicurezza delle frontiere Customs and Border Protection (Cbp), tra ottobre 2018 e marzo 2019 si sono verificate 361.087 catture di migranti in frontiera, che corrispondono al dato più alto dal 2007.

Oltre ad aver predisposto la costruzione di un muro di cemento lungo la frontiera con il Messico, il presidente degli Stati Uniti ha eliminato la pratica del catch and release, «cattura e rilascio», spesso attuata dai governi precedenti. In quel caso, la persona entrata nel paese senza documenti era rilasciata, durante il procedimento legale per discutere il suo caso.

Con la politica di tolleranza zero dell’amministrazione Trump, tutti i migranti catturati sul confine sono detenuti fino al momento della deportazione o della liberazione, nel caso di ottenimento di permesso negli Stati Uniti. «È una forma di detenzione arbitraria – spiega Carolina Jimenez di Amnesty International -. Non c’è nessun motivo per tenere in carcere i migranti durante il processo, ma è la forma che usa il governo di Donald Trump per scoraggiare le persone a migrare. L’obiettivo è che queste persone, una volta deportate, raccontino quanto hanno sofferto e i loro parenti o conoscenti intenzionati a partire, rinuncino a farlo».

Una volta catturate sulla frontiera, le persone sono trasferite in celle di detenzione, dove inizia il processo di identificazione gestito dalla Cpb. «Mi hanno chiuso in una cella freddissima – racconta Isabel -. L’aria condizionata era al massimo e io avevo solo una maglietta a maniche corte. Sono stata lì con la luce accesa di notte e di giorno, senza sapere che ora era, per 5 giorni. Ero disperata». Le celle in frontiera sono chiamate dai migranti hieleras, ghiacciaie, perché le temperature sono tenute basse con l’utilizzo di condizionatori. In genere, le celle in frontiera non sono attrezzate con letti, perché considerate luoghi di passaggio in cui le persone dovrebbero essere detenute per poche ore. «Numerosi migranti hanno dichiarato di essere stati detenuti per molti giorni nelle hieleras – spiega la professoressa Ursula Andrade -. Le temperature basse servono, ufficialmente, per evitare il rischio di contagio, ma si tratta di una pratica inumana e degradante molto simile alla tortura».

Durante il procedimento legale in cui le autorità verificano se i migranti possono essere considerati titolari di protezione internazionale, le persone vengono trasferite in strutture detentive all’interno del paese. «In carcere, ho indossato l’uniforme arancione – racconta Petrona -. Come se fossi una criminale, come se avessi ucciso qualcuno, come se avessi rubato qualcosa. A un certo punto l’avvocato che seguiva il mio caso mi ha detto che non avevo diritto a uscire dietro cauzione, ma potevo fare appello e chiedere che rivalutassero il mio caso. Erano già 5 mesi che ero in carcere e non me la sono sentita. Ho quindi firmato la mia stessa deportazione».

Durante l’amministrazione Obama era possibile essere rilasciati dietro cauzione durante il processo, ma molti migranti non potevano pagarne il costo, per cui firmavano deportazioni volontarie per evitare di rimanere ulteriormente in carcere. «In prigione stavo sempre a letto, non mangiavo, vivevo con detenute violente che avevano commesso dei crimini gravi e io mi sentivo morire – racconta Isabel -. Ho chiesto di rimandarmi in Guatemala. Non ce la facevo più a vivere così».

Per chi riesce a superare la frontiera senza essere catturato, inizia la vita negli Stati Uniti che, in parte, verrà vissuta nel timore della deportazione. Nell’anno fiscale 2018, l’Ice, Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia statunitense che si occupa del controllo di dogana e dell’immigrazione anche all’interno del paese, ha ordinato 287.741 deportazioni di persone senza documenti che vivevano nel paese. Si tratta del più alto numero di deportazioni dal 1992. Tra di loro c’erano persone che vivevano e lavoravano negli Stati Uniti da anni.

Secondo i dati Oim del 2017, il 37% dei migranti guatemaltechi non riesce ad arrivare negli Stati Uniti e viene deportato nel paese di origine. Oltre al peggioramento delle proprie condizioni economiche a causa del pagamento dei debiti di viaggio, la detenzione e la deportazione lasciano traumi individuali difficili da sanare e che spesso coinvolgono la dimensione collettiva, perché per molti la migrazione è un progetto di famiglia, più che personale.

Dopo la deportazione, Petrona e Isabel non hanno pensato di provare nuovamente a migrare negli Stati Uniti a differenza di molte altre persone che continuano a cercare una via di fuga dal loro paese di origine. Nonostante le violenze subite lungo il cammino e sulle frontiere, c’è chi vive più esperienze migratorie nel corso della propria vita, perché l’obiettivo rimane «arrivare dall’altra parte», come si dice in America Latina, anche se il prezzo è alto.

«Gli stati di origine, destinazione e transito della migrazione devono provare a collaborare per creare delle politiche a favore delle persone più vulnerabili economicamente in modo che non siano obbligate a migrare – conclude Carolina Jimenez di Amnesty International -. E in caso una persona volesse migrare, dovrebbero garantire che possa viaggiare in forma sicura, fornendole dei documenti regolari, invece di anteporre, come avviene ora, la protezione delle frontiere e della nazione ai diritti umani delle persone».

I nuovi desaparecidos

Maria Ceto Sanchez ha solo una fotografia di sua figlia. L’ha fatta plastificare in modo che non si rovini nel tempo. Ogni tanto la prende in mano e la lucida, quasi ad accarezzarla. Altre volte la ripone nell’unico mobile che ha in casa e la copre con un pezzo di stoffa. In quei momenti, Maria non ha la forza di guardare negli occhi sua figlia Angelina.

«Quando è partita per gli Stati Uniti, Angelina aveva 16 anni e 2 mesi. Nel nostro villaggio girava la voce che i minorenni riuscissero ad avere un permesso per vivere negli Stati Uniti – racconta Maria Ceto -. E allora mi ha detto che voleva partire. Io non ero d’accordo, perché è la più piccola delle mie figlie e sapevo che mi sarebbe mancata tantissimo, ma alla fine ho ceduto e le ho dato il permesso».

Angelina aveva il sogno di costruire una casa per sé e sua madre, perché l’abitazione dove era nata era di lamiera, ma a lei sarebbero piaciute le pareti di cemento. Aveva pensato a tutto. Sarebbe arrivata in Virginia, dove viveva una sua cugina, e avrebbe lavorato una decina di anni come cameriera in qualche ristorante.

«Dopo quel periodo voleva tornare – continua Maria -. Mi aveva detto che avrebbe avuto i soldi sufficienti per pagarsi la retta di una buona scuola a Città del Guatemala e saremmo state sempre insieme».

Angelina è partita per il suo viaggio, insieme a un coyote, il 24 maggio del 2014. Pochi giorni dopo ha telefonato a sua madre Maria per dirle che stava bene ed era in procinto di entrare nel deserto di Altar Sonora da dove avrebbe attraversato la frontiera.

«Quella è stata l’ultima volta che le ho parlato – continua Maria -. Mi diceva di pregare per lei, di credere che ce l’avrebbe fatta e io pregavo e pregavo, ma poi è sparita. Deve essere successo qualcosa nel deserto, ma non so cosa. Dopo qualche giorno che non ricevevo sue notizie, ho chiamato il coyote, ma aveva staccato il telefono. Nessuno mi ha mai detto come sono andate le cose. Ho cominciato a disperarmi».

Il limbo dei migranti desaparecidos è il luogo dove si trovano tutte le persone che hanno intrapreso un percorso migratorio sulle rotte messicane e improvvisamente sono sparite. Si suppone che alcune di loro siano morte durante il cammino a causa della fatica del viaggio e degli agenti atmosferici, altre siano state rapite a fini di tratta, altre siano state investite mentre camminavano di notte sul ciglio della strada, o uccise dai narcos per mancato pagamento del riscatto. Di loro non si sa nulla. «In Messico si stimano tra i 70mila e 120mila migranti desaparecidos – spiega Marta Sanchez Soler, presidentessa del Movimento migrante mesoamericano -. Ma sono invisibili. Anche se dovessero essere ritrovati i loro corpi, non è possibile l’identificazione, perché quasi nessuno di loro viaggia con un documento di identità per paura di essere riconosciuti durante un controllo migratorio in Messico o alla frontiera degli Stati Uniti».

Sebbene sia raro incontrare viva una persona desaparecida, Maria non perde le speranze e vive il suo tempo nell’attesa. «Quando guardo la sua foto, io sento che Angelina è viva – sussurra Maria -. Altre volte piango perché mi demoralizzo, ma io sono qui. Io l’aspetto e so che lei tornerà da me».

Hanno firmato questo dossier:

• Simona Carnino

Giornalista e documentarista, è specializzata in diritti umani, migrazioni e cooperazione internazionale. Ha scritto per anni di temi ambientali e politici. Nel 2015 ha realizzato il documentario «Aguas de Oro» (www.aguasdeoro.org) sulla lotta di Maxima Acuña Chaupe, vincitrice del premio Goldman, in Perù. Ha lavorato 5 anni per Amnesty International e ha maturato esperienza nella gestione di progetti di cooperazione in America Latina. In Italia ha lavorato nel sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati politici. È coautrice della serie «Passaggi», su cui MC ha pubblicato un dossier nel maggio 2017.

• A cura di:

Marco Bello, giornalista redazione MC.

• Frame Voice Report

La realizzazione di questo dossier rientra nell’ambito del progetto «The Power of Passport», eseguito da MAIS Ong, ed è stata possibile grazie al finanziamento dell’Unione Europea attraverso al bando «Frame, Voice, Report!» del Consorzio Ong Piemontesi (Cop). Il sito del progetto e un video sulla carovana:

www.thepowerofpassport.org

video.sky.it/news/mondo/sky-tg24-mondo-terra-promessa/v505199.vid