Le cosiddette «Primavere arabe» si sono trasformate in

«Autunni» o addirittura in «Invei» (come dimostrano le proteste egiziane di

fine 2012). I veri vincitori non sono le masse giovanili, ma i movimenti

organizzati attorno alla «Fratellanza musulmana» e ai «neosalafiti». Con alcuni

protagonisti più o meno occulti: Arabia Saudita, Qatar, Turchia, Israele e

Stati Uniti. E una serie di rivolte «non accreditate» (Bahrain, Arabia Saudita,

Yemen) né dalla comunità internazionale, né dai media.

72

Le «Primavere arabe», definizione sentimentale, e poco

realista, hanno deluso le aspettative dei loro stessi promotori, i giovani, e

si sono presto trasformate in «Autunni» o, peggio, in «Invei». Esse sono nate

dalle spontanee ribellioni di masse giovanili esasperate da corruzione,

clientelismo, dispotismi di presidenti a vita (sostenuti dall’Occidente) e di

caste arabe dure a morire: un’onda tendenzialmente sovvertitrice di un «sistema

tribale» (malattia endemica del mondo arabo), partita dalla Tunisia e con

effetto domino arrivata fino in Bahrain e Arabia Saudita. Tuttavia, prive di

un’ideologia e di una strategia politica tali da permettere loro di essere

definite «rivoluzioni» e di un sostegno economico capace di farle competere, in

campagna elettorale, con i potenti mezzi dei movimenti islamici, le «Primavere»

sono state sopraffatte da questi ultimi. In queste pagine, proveremo a

ripercorrere e interpretare i fatti e le situazioni (tutte le fonti a termine di questo articolo).

LE RIVOLTE NON SONO TUTTE EGUALI

Ogni rivolta ha dinamiche ed esiti differenti: quelle in

Tunisia ed Egitto, autentiche sollevazioni popolari di massa, non sono

paragonabili alla libica. Per questa si è infatti trattato di un golpe pilotato

dalla Nato in collaborazione con gruppi di oppositori al regime di Muammar

Gheddafi residenti all’estero, con mercenari al servizio degli Usa e jihadisti

e qaedisti al soldo dell’Arabia Saudita.

Per la Siria, con maggiori difficoltà di riuscita, almeno

finora, la strada che si sta seguendo è la stessa della Libia. Sebbene nata

come opposizione non-violenta di una parte della popolazione al lungo regime

degli Assad, la rivolta si è presto trasformata in uno scontro armato e cruento

tra l’esercito regolare governativo e un insieme di forze variegate (oppositori

locali, mercenari, jihadisti di professione assoldati da forze straniere)

pronte a tutto. Un’altra storia sono, infine, le ribellioni in Bahrain e Arabia

Saudita, volutamente dimenticate dai media, perché contro regimi «amici» e

finanziatori delle altre «Primavere», e quella nello Yemen.

DITTATORI, ISLAMOFOBIA, ALLEANZE

Proprio osservando gli sviluppi di ciascuna protesta

popolare araba, ci si sta accorgendo di come il vento del cambiamento abbia

fatto veleggiare speditamente una nave con a bordo islamisti (Fratelli

musulmani e «neosalafiti»), Stati Uniti, Israele, Qatar e Arabia Saudita. Tutti

e quattro, questi ultimi, sostenitori a vario livello del fondamentalismo

islamico, in quanto strumentale ai loro progetti di destabilizzazione e

ridefinizione del Vicino e Medio Oriente.

Sebbene l’Occidente in generale, e in particolare gli Stati

Uniti, siano stati colti di sorpresa dalle rivolte arabe, poiché non previste

in tempi così brevi, esse sono state presto utilizzate all’interno di un piano

di «Nuovo ordine del Medio Oriente».

Stiamo parlando della seconda fase del progetto iniziato a

fine anni ’90 e passato attraverso la tragedia delle Torri Gemelle e delle

guerre in Afghanistan e Iraq, e ora, appunto, attraverso il dirottamento e la

manipolazione delle «Primavere». Gli Usa non potevano, infatti, continuare a

dominare il Mediterraneo e la regione mediorientale usando solo l’arma

dell’islamofobia, come avevano fatto nel decennio precedente: l’amministrazione

Obama, definita «islamofila» dai suoi avversari repubblicani e neo-con (si

ricordi il discorso del neo-eletto presidente americano al Cairo, il 4 giugno

del 2009: reperibile su YouTube), aveva ora bisogno di cornoptare le leadership

dei movimenti islamici (dati per vincenti nelle elezioni dei vari paesi) e i

dirigenti musulmani in Europa. Incontri ufficiosi, poi divenuti ufficiali, con

la Fratellanza musulmana erano in corso già da tempo, e si sono infittiti

durante le rivolte. Per quanto riguarda, invece, le diverse organizzazioni del

neosalafismo, dalla creazione di al-Qaida (durante la guerra fredda con

l’Unione Sovietica) in poi, esse sono sempre state funzionali alle politiche

statunitensi nel mondo islamico.

Nella Libia devastata dal colpo di stato contro il dittatore

Gheddafi e dalla guerra tra bande attualmente in atto, il caos politico e la

mancanza di una leadership riconosciuta, nel bene o nel male, da tutta la

popolazione, sono le orde qaediste, cioè quell’accozzaglia di jihadisti di

mestiere, ad aver davvero guadagnato: esse sono state sdoganate e ora

scorrazzano felici (prima c’erano, ma erano meno liete, in quanto contenute e

spesso perseguitate) in varie regioni africane (si veda in Mali, come ben

spiegato nel dossier MC di novembre 2012), seminando distruzione, aggredendo

cristiani e minoranze religiose islamiche (sufi e sciiti, ad esempio) e

radicando fobie ignoranti. L’amministrazione statunitense, con i suoi tanti

think tank ed esperti, ha saputo cogliere l’onda di cambiamento delle piazze

arabe e ha scaricato i vecchi amici, i dittatori tunisino e egiziano, ormai

impresentabili e troppo compromessi, e ha stretto alleanze tattiche con la

Fratellanza musulmana e i suoi alleati/concorrenti salafiti.

In Egitto, all’inizio della rivolta, i Fratelli erano

rimasti in disparte, a osservare i giovani e le forze politiche laiche, di

sinistra e liberali, manifestare nelle piazze contro Mubarak e il suo sistema

corrotto. Solo in un momento successivo si sono uniti alla lotta popolare,

sapendo di avere le carte giuste per ascendere al potere, dopo anni di

persecuzioni.

I salafiti, invece, avevano avversato le ribellioni, in

quanto «sovvertitrici di un ordine costituito», per poi cavalcarle, come gli

altri, fino a godee i frutti politici e parlamentari.

NEOLIBERISMO IN SALSA ISLAMICA

L’Occidente neoliberista ha intravisto nei movimenti

islamisti (collocati nella «lista nera») degli alleati tattici per ridisegnare

il Mediterraneo e il Medio Oriente. Con i nuovi interlocutori c’è, infatti, una

comunanza di vedute a livello religioso fondamentalista ed economico: i

Fratelli musulmani apprezzano la dottrina economica del capitalismo

neo-liberista, rappresentando gli interessi di una potente borghesia

medio-alta, costituita da industriali, professionisti e commercianti. Infatti,

uno dei primi passi pubblici del milionario Khairat alShater, capo dell’ufficio

economico dei Fm e tra i fondatori del partito «Giustizia e Libertà» arrivato

al potere in Egitto, è stato di rassicurare Usa ed Europa sulla loro agenda

economica neo-capitalista e di libero mercato, in quanto «unico modello» per

garantire una veloce crescita del paese. Dunque, non si tratta di

rivoluzionari, come ritiene la vulgata.

Seppur nati come movimento di riforma religiosa e sociale,

molto attento ai bisogni dei ceti più deboli, che hanno sempre sostenuto

attraverso politiche di assistenza sociale radicata capillarmente sul

territorio (sia in Egitto sia in Palestina sia in altre nazioni), i Fratelli

hanno consolidato, negli ultimi decenni, la loro base politica tra la ricca

borghesia religiosa conservatrice. Distribuendo servizi fondamentali –

scolastici, assistenziali, sanitari, alimentari – e catechesi islamica, a una

massa di poveri senza speranza, hanno ottenuto negli anni un appoggio politico

ed elettorale rilevante.

CHI VUOLE LA GUERRA ALL’IRAN

La nuova fase della politica statunitense verso il mondo

musulmano non deve, però, trarre in inganno: l’alleanza tra Usa e islamismo è

solo tattica. C’è una strumentalizzazione reciproca e consapevole. I movimenti

islamisti, a partire dalle rivolte arabe, e soprattutto con le guerre in Libia

e Siria, stanno usando la forza militare occidentale (Stati Uniti, Nato,

squadroni e commando addestrati dalla Cia, ecc.) per raggiungere i loro

obiettivi di conquista del potere e rovesciamento selettivo (non tutti, cioè)

di regimi dispotici loro avversi, laddove, appunto, sanno che non ci

riuscirebbero dal «basso», con le sole rivolte di piazza, non-violente e

idealiste, o come in Marocco vincendo le elezioni (anche qui, come in Turchia,

il partito «Giustizia e Sviluppo») senza ribellioni o scontri.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, invece, l’islamofobia è

sempre in agguato, e il pessimo e squallido video artigianale sulla vita del

profeta Muhammad, «L’innocenza dei musulmani», diffuso su YouTube a settembre

del 2012, ne è una delle tante prove. Esso aveva l’obiettivo di provocare l’ira

dei musulmani, feriti dalle gratuite offese al profeta dell’Islam, adducendo

nuovi pretesti per lo «scontro di civiltà» e per la guerra contro l’Iran, che

una parte delle amministrazioni statunitense e israeliana vorrebbero scatenare.

Proprio su quest’ultimo conflitto e sulle politiche da adottare verso l’Islam e

il mondo arabo, la dirigenza americana, e quella d’Israele, sono in conflitto interno

tra «falchi» e «colombe». Coerentemente con le strategie belliche dei loro

predecessori (la famiglia Bush), i neocon Usa auspicano aggressioni e lo

scontro diretto per realizzare le loro politiche imperialiste. La fazione

obamiana, che ha dimostrato di amare la violenza e le guerre tanto quanto i

suoi rivali si pensi all’uso disinvolto dei droni in Afghanistan e Pakistan, ad

esempio, e il golpe Nato contro la Libia -, adotta semplicemente metodi e

strategie diverse: utilizza e manipola i musulmani, siano leader o popoli

arabi.

FAMIGLIA AL-SAUD E STRATEGIE

Nella sua lunga e dettagliata analisi sulle ragioni di quel

filmetto a basso costo, Mahdi Darius Nazemroaya, ricercatore di geopolitica

presso il canadese «Centro di ricerca sulla globalizzazione», spiega: «La

tempistica dell’uscita su YouTube del trailer de “L’innocenza dei musulmani”,

un film di piccola produzione che insulta il profeta Muhammad, non è solo una

coincidenza. La data dell’11 settembre è stata scelta appositamente per

l’associazione simbolica con i musulmani che viene fatta in maniera sbagliata e

assurda da coloro che percepiscono gli attacchi come un crimine collettivo di

tutti i praticanti islamici. Lo scopo di questo film offensivo è di

incoraggiare l’odio e la divisione incrementando il divario tra i cosiddetti

mondi occidentale e musulmano.

«L’uscita del film oltre ad aspirare alla divisione del

mondo è anche legata alla propaganda anti-Iran e al conflitto interno nella

politica estera statunitense. Israele ha un ruolo fondamentale nella divisione

intea tra le élite statunitensi e nell’antagonismo contro Teheran. L’analisi

del ruolo israeliano non dovrebbe essere svolta solo su una base nazionale che

vede Israele e Usa separatamente, ma anche dal punto di vista internazionale,

in cui riconoscere l’esistenza di alleanze tra gruppi diversi di élite

nazionali che vanno oltre i confini dei singoli stati».

«Non è certo per caso che una massiccia campagna

pubblicitaria islamofoba, legata ai sostenitori dell’occupazione del suolo

palestinese e della guerra Usa-Israele contro l’Iran, sia stata intrapresa e

intensificata in concomitanza con l’uscita del video su YouTube. Si tratta di

un costante assedio all’immagine dei musulmani. In breve queste campagne mirano

a rimodellare il Medio Oriente».

Come è ormai noto, le grandi manifestazioni musulmane

organizzate nelle piazze di molte capitali mondiali sono state orchestrate,

almeno in fase iniziale, dal clan della famiglia Al-Saud (la dinastia al potere

in Arabia Saudita) a Washington. Famiglia che, anche questo è risaputo,

sostiene economicamente i gruppi neo-salafiti in Egitto, Libia, Siria e in

altre regioni asiatiche e africane, che stanno collaborando con Stati Uniti,

Qatar e Israele, con il benestare di una parte della leadership della Fratellanza,

a creare un nuovo assetto si legga «destabilizzazione» del Mediterraneo e del

Medio Oriente, dopo aver infiltrato, manipolato e dirottato le primavere arabe.

ERDOGAN, IL NEO-OTTOMANO

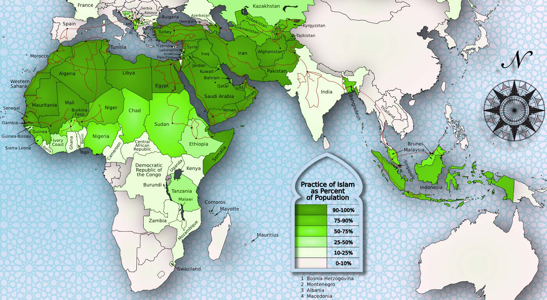

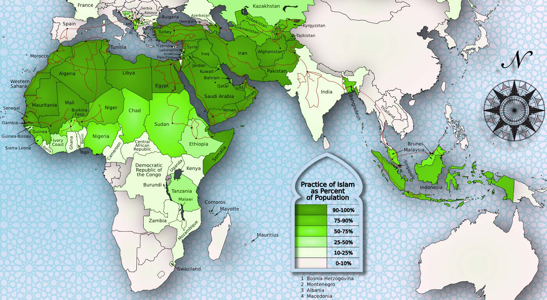

Lo scenario geopolitico mediterraneo e mediorientale si sta

dunque configurando su nuove guerre di rapina delle risorse da parte

dell’Occidente, e di potere e conquista politico-religiosa da parte degli

alleati tattici arabi e musulmani (sunniti).

Questi ultimi sembrano avere un progetto di neo-califfato

che va dal Nordafrica, con appendici subsahariane, al Vicino e Medio Oriente.

Gli attori che si spartiscono la scena, come abbiamo accennato sopra, sono la

Fratellanza musulmana e la variegata e discussa galassia del neo-salafismo.

Tuttavia, uno dei co-protagonisti è anche la prospera Turchia,

che sotto la direzione del partito «Giustizia e Sviluppo» del presidente Recep

Tayyip Erdogan, emanazione anch’esso della Fratellanza, ha fatto passi da

gigante, dal punto di vista economico e sociale, e ha offerto al mondo islamico

una via di sviluppo da seguire.

Il cambiamento della propria politica estera, rispetto al

lungo periodo laico kemalista, la vede impegnata maggiormente nelle aree che

storicamente facevano parte dell’Impero Ottomano; tale aspirazione neo-ottomana

la porta a una rivalità geopolitica con un’altra antica e illustre nazione

mediorientale: la Persia, anch’essa musulmana non araba, e altrettanto

interessata al ruolo di guida del risveglio islamico in corso.

Le ambizioni regionali da una parte e la partecipazione alla

Nato dall’altra, fanno sì che il Paese anatolico prenda parte, a livello

militare e strategico, al war-game statunitense-israeliano, e salafita, e trascini i già più che convinti leader sunniti nella

conflittualità contro la Siria e, per ora, nelle schermaglie contro l’Iran.

SUNNITI CONTRO SCIITI

Osservando gli eventi in corso sembra che il mondo islamico

sunnita (almeno una parte di esso) stia andando alla «guerra», in senso

politico, e religioso (questo fattore non deve essere dimenticato, in quanto è

altrettanto determinante), contro la fazione minoritaria, lo sciismo. Lo si

nota negli articoli che appaiono nei

media arabi, nei social network, nei discorsi dei politici, dove spesso

emergono attacchi, critiche, denunce, a vario livello, contro la corrente

storicamente rivale e considerata «eretica» e contro l’Iran.

Nelle chiacchierate informali con leader o rappresentanti

locali sunniti, in Europa come nel mondo arabo, emerge la loro contrapposizione

agli «altri», gli sciiti, ritenuti «infidi», «dal doppio discorso», in quanto

«fuori dall’ortodossia». Ecco dunque che il piano religioso irrompe con

prepotenza e interseca, giustificandolo, quello politico-strategico e bellico:

per un fondamentalista sunnita, infatti, uno sciita è più «kāfir» (miscredente)

di un ebreo, di un cristiano o di un buddista, in quanto reo di «deviare» dalla

sunna, la tradizione musulmana.

Per un neosalafita jihadista o un qaedista egli è degno di

morte: fare la guerra quindi contro coloro che deviano dall’ortodossia è lecito

e incoraggiato. Di qui, la motivazione politico-religiosa per la presenza di

al-Qaida in Siria (gli Assad sono alawiti) e per l’animosità contro l’Iran.

Paradossalmente, dunque, in quest’epoca di «scontro di

civiltà», i nemici della corrente maggioritaria dell’Islam non sono le

politiche di conquista americane e israeliane, sempre più sottili e incisive,

che stanno mettendo sottosopra il Vicino e Medio Oriente e la Palestina, o la

deriva neosalafita che proietta indietro di secoli il mondo musulmano, ma i

loro fratelli/antagonisti «eretici».

Della fitna (prova, litigio, scontro, fino al significato di

guerra civile) contemporanea, scaturita all’interno del mondo islamico, fanno

parte il conflitto mediatico, politico e militare, in corso contro il regime

siriano e quello ipotizzato contro l’Iran. Questa risistemazione di alleanze

tattiche e strategiche include la decisione dell’ottobre 2012 dell’Ufficio

politico di Hamas, la cui sede era a Damasco fino a pochi mesi prima, di

schierarsi ufficialmente contro il governo di Assad, attirandosi molte

critiche. Non è estraneo certamente a tale scelta radicale del movimento di

resistenza islamica il fatto che ora sia ospite del ricco e potente (e

interferente) Qatar.

Che in Siria ci sia bisogno di risolvere urgentemente la

crisi in corso ormai da un anno e mezzo, e con strumenti interni e non estei,

è evidente, ma che la strategia «atlantica» scelta da Hamas sia vincente è

tutto da vedere.

La lacerazione intra-islamica è stata (momentaneamente)

ricucita durante l’operazione di guerra israeliana contro la Striscia di Gaza

(14-21 novembre 2012), che ha visto gran parte del mondo arabo e musulmano

unito a sostegno dei palestinesi bombardati del regime di Tel Aviv. Dal punto

di vista concreto, da parte araba c’è stato ben poco, ma le prese di posizione

e il vortice di riunioni, incontri e pressioni hanno indubbiamente giocato a

favore di una tregua.

LA POSTA IN GIOCO

In tutto questo complicato, contraddittorio e nebuloso risiko,

dove le ribellioni accreditate ufficialmente sono quelle mediterranee e

vicino-orientali (con altre, altrettanto importanti, lasciate in disparte o

misconosciute, come quelle in Bahrain, Arabia Saudita, Yemen), la posta in

gioco sono la Palestina, la Siria e l’Iran. Tutte e tre strategicamente

fondamentali per le politiche neo-imperialiste e per le aspirazioni turche.

Siria e Iran probabilmente riusciranno a non soccombere per capacità intee,

potenza militare e politica, e per il sostegno di Russia e Cina, contrarie a

ogni intervento militare. A perdere saranno le popolazioni arabe, i giovani,

soprattutto, che non vedranno le primavere cui avevano diritto e per cui

avevano lottato morendo in tanti nelle piazze delle rivolte. E sarà la

Palestina l’altra grande sconfitta. Non ci sarà uno Stato palestinese degno di

questo nome: la Cisgiordania e Gerusalemme stanno perdendo terra in modo

esponenziale, anche grazie alla grande distrazione di massa offerta dalle

rivolte arabe, che distolgono l’attenzione da Israele che sta spingendo

l’acceleratore sulla colonizzazione della Palestina storica. La Striscia di

Gaza non sta affatto meglio ora che in Egitto ci sono i Fratelli, che non hanno

aperto il valico di Rafah, limitandosi a promesse, affettuosi abbracci e molta

retorica.

A meno che tale traballante e pericolosa situazione non

nasconda un asso nella manica dei giocatori arabi nel grande scacchiere

geopolitico: il progetto di «neo-califfato», da stabilire una volta che i

Fratelli musulmani si saranno insediati, insieme ai salafiti wahhabiti e

jihadisti, in tutto il Nordafrica e il Medio Oriente. Un califfato che

scatenerebbe una «guerra santa» contro Israele e si rivolterebbe contro

l’alleato del momento, gli Usa.

Tuttavia, in una prospettiva globale e futura, bisognerà

capire quale direzione prenderanno i paesi arabi e se vorranno portare avanti

la fitna intra-islamica tra sunniti e sciiti, incoraggiata da Stati Uniti,

Israele e petro-monarchie del Golfo, e quanto spazio prenderanno i salafiti. Se

i giochi di alleanze e conflitti in corso andranno avanti senza soluzioni

pacifiche, ciò potrebbe portare a una vasta guerra regionale. A quel punto,

addio al califfato e alla Palestina. E lunga vita al fondamentalismo.

72

Scheda ____________________________

I FRATELLI MUSULMANI (AL

POTERE) (*)

EGITTO: Ḥizb al-ḥurriyya wa l-ʿadāla, partito Libertà e Giustizia (Fratelli

musulmani), attualmente al potere e già fortemente contestati a fine 2012.

TUNISIA: Ḥarakat an-Nahḍah, Movimento

della Tendenza islamica (en-Nahda), attualmente al potere. PALESTINA:

Jihad islamico; Hamas,

attualmente al potere nella Striscia di Gaza.

MAROCCO: Hizb al-adāla wa

at-tanmia, partito Giustizia e Sviluppo, attualmente alla presidenza del

Parlamento.

TURCHIA: Adalet ve Kalkınma

Partisi -Akp (Giustizia e Sviluppo), attualmente al potere.

GIORDANIA: Fronte di azione

islamico, che ha una rappresentanza in Parlamento (pur non essendo al governo).

I SALAFITI (ALL’OPPOSIZIONE)

Esistono più di un

centinaio di gruppi salafiti nel mondo. Precursori dei salafiti jihadisti

furono i mujahidin dell’AFGHANISTAN, al tempo della lotta contro l’Unione

Sovietica.

ALGERIA: Gia («Gruppo

islamico armato») e Movimento islamico

armato sono il braccio armato del Fis, «Fronte islamico di salvezza». Il Gia è oggi disciolto.

ALGERIA E MAROCCO: Gruppo

salafita per la predicazione e il combattimento, ora al-Qaida nel Maghreb

islamico.

MAROCCO: Gruppo

islamico combattente marocchino; Assirat

al-Mustaqim (La retta via).

TUNISIA: vari gruppi

salafiti.

EGITTO: al-Jihād

al-Islāmī; al-jamāʻah

al-islāmīyah; Jund Allāh (I soldati di Dio); al-Takfīr wa l-Hijra; Ansār

al-Islām. YEMEN: Esercito islamico Aden

Abyan.

LIBIA: Gruppo combattente

islamico libico. IRAQ: al-Qaida; Ansār

al-Islām.

GIORDANIA: Esercito di

Muhammad.

SIRIA: dopo l’inizio

della rivolta contro il regime della

famiglia al-Assad, sono presenti al-Qaida, gruppi jihadisti vari, finanziati da

Qatar e Arabia Saudita.

ARABIA SAUDITA: è la

patria del salafismo wahhabita, di al-Qaida e di molte organizzazioni

terroristiche. Paradossalmente, questo paese oscurantista e dittatoriale è

alleato dell’Occidente nella lotta al «terrorismo islamico» che esso stesso

alleva e finanzia.

(*) Per le voci in lingua

araba: sulla rivista si è usata la

traslitterazione ufficiale, che può non apparire totalmente corretta in queste

pagine web per questione di fonti.

Normal

0

14

false

false

false

IT

X-NONE

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Tabella normale";

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:"";

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm;

mso-para-margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:10.0pt;

}

__________________________________

FONTI:

Le Monde Diplomatique (2011-2012), Al-Hiwar (Centro

Peirone, Torino), Asia News, Nigrizia, i saggi citati in bibliografia e altri

testi di geopolitica, italiani e stranieri. Mentre questo Dossier viene chiuso

(30 novembre 2012, il giorno seguente all’accettazione della Palestina come

«stato osservatore» all’Onu), sono in corso dinamiche complesse e

contraddittorie (si vedano le proteste egiziane di fine novembre 2012 contro il

presidente Mursi e i Fratelli musulmani) che rendono difficile tracciare delle linee

nette nelle alleanze e nei conflitti in atto.

Normal

0

14

false

false

false

IT

X-NONE

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Tabella normale";

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:"";

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm;

mso-para-margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:10.0pt;

}

Angela Lano