L’universo visto dal Cern

.JPG)

___________________________________

Clicca sulla copertina qui sotto per leggere tutto il Dossier in formato pdf.

Lo sfogliabile ti permettere di leggere, ingrandire, sfogliere, vedere come slideshow e scaricare le pagine che preferisci.

____________________________________

.jpg) Il Ce è probabilmente il più prestigioso laboratorio di

Il Ce è probabilmente il più prestigioso laboratorio di

fisica delle particelle al mondo. È un’istituzione in cui la ricerca raggiunge

i più alti livelli, ma anche un luogo dove scienziati di tutto il mondo

lavorano in cooperazione. Lo abbiamo visitato in occasione del suo 60.mo

compleanno cercando risposte a una domanda antica e controversa: scienza e

religione sono in conflitto? Al Ce la risposta (unanime) è stata «no». Ma

fuori dai laboratori non tutti concordano.

Il 2015 sarà un anno importante per

la fisica almeno per due motivi: il primo è la celebrazione dell’«Anno

internazionale della luce» indetto dall’Unesco; il secondo riguarderà il Ce,

l’«Organizzazione europea per la ricerca nucleare», il centro di ricerca sulle

particelle che ha sede poco lontano da Ginevra e che nel 2014 ha compiuto 60

anni. Qui, dopo tre anni di manutenzione, ripartirà l’Lhc, il Large Hadron

Collider («Grande collisore adronico»), il ciclopico anello dalla

circonferenza di 27 chilometri in cui protoni e ioni pesanti collidono per

dividersi nelle loro particelle elementari: i quark (riquadri a pagg. 42-43).

Sono stati gli esperimenti

effettuati all’Lhc che hanno permesso di verificare nel 2012 l’esistenza di ciò

che i fisici teorici avevano solo ipotizzato sin dagli anni Sessanta: il «bosone

di Higgs» (quella che dai media è stata ribattezzata «la particella di Dio»).

I prossimi anni saranno dedicati

alla ricerca di aspetti della materia che, se confermati dalle sperimentazioni,

rivoluzioneranno totalmente il Modello standard, lo schema matematico che

descrive le particelle fondamentali con le loro interazioni e, quindi, la

nostra visione del mondo.

«L’idea di tutti gli esperimenti

che vengono effettuati dai laboratori dell’Lhc, Alice, Atlas, Cms e Lhcb è

quella di ricercare segnali di fisica che non siano previsti dall’attuale

Modello standard» afferma Monica Pepe-Altarelli, fisica che lavora

all’esperimento Lhcb del Ce.

I fisici, specialmente quelli

teorici, oltre ad essere dei grandi conoscitori della materia, sono anche un

po’ burloni, poeti, filosofi e la caccia a queste particelle ha scatenato la

fervida fantasia dei ricercatori i quali hanno chiamato i corpuscoli con nomi

bizzarri: materia oscura, energia oscura o, ancora, Susy (dalle iniziali di Super

Symmetry), proprio come una sirenetta a cui piaccia nascondersi tra i

flutti del mare cosmico.

La scienza, la fede e l’originedell’universo

La scienza, la fede e l’originedell’universoFrequentare il Ce e i suoi

laboratori è come essere sul set di Guerre Stellari, con la grande differenza

che qui la fantascienza non esiste e la battaglia che si combatte non è quella

per la sopravvivenza, ma per la conoscenza.

«Il Ce è molto più che un luogo

di semplice ricerca. È un centro per l’educazione e la formazione di studenti e

di insegnanti» ribadisce Monica Pepe-Altarelli. «Qui, a differenza di altre

istituzioni, si comunica. E parlo di comunicazione non solo tecnologica, ma

anche culturale e umana. Il Ce è un retaggio di cooperazione pacifica ed

efficiente tra popoli e paesi».

Con il potenziamento dell’Lhc i

ricercatori sperano di riprodurre lo stato di materia che si formò 10-35 secondi1 dopo il Big Bang, il momento in

cui l’universo cominciò ad essere visibile anche ad un ipotetico uomo che lo

avesse potuto guardare, dato che raggiunse la grandezza di una mela, pur

mantenendo una temperatura di 1030 gradi centigradi2. Fu, quella, l’Era dell’inflazione, quando la forza

elettronucleare si separò in due componenti, la forza elettrodebole e la forza

forte dando origine alle coppie di particelle e antiparticelle che si

annichilirono a vicenda.

L’umanità, quindi, farà un

ulteriore passo in avanti (o, se vogliamo, indietro, visto che il nastro degli

accadimenti verrà riavvolto verso l’inizio di tutto), giungendo molto vicina a

quella che fu la nostra nascita galattica, il Big Bang appunto.

«Sarà un viaggio incredibilmente

affascinante che ci permetterà di scoprire nuove frontiere restando comodamente

seduti davanti ai nostri computer» afferma Giulio Aielli, dell’Università di

Tor Vergata di Roma e ricercatore al detector Atlas, uno dei due laboratori del

Ce (l’altro è il Cms) in cui è stata dimostrata l’esistenza del bosone di

Higgs.

In questa Atene della Fisica (non

la sola al mondo) è inevitabile che si concentrino le attenzioni di numerose

istituzioni non solo scientifiche, ma anche umanistiche e, soprattutto,

religiose.

Lo studio dell’imperscrutabile e

dell’essenza di ciò che siamo è, da sempre, stato campo di scontro tra scienza

e teologia. Ma se dalla parte della fisica (il campo di cui ci stiamo

occupando) si riscontra una maggiore apertura verso il dialogo, in alcuni

ambienti teologici sussiste un atteggiamento di diffidenza (se non addirittura

di ostilità) verso la scienza.

Sergio Bertolucci, direttore della

ricerca e calcolo scientifico al Ce di Ginevra (cfr. intervista a pagg.

46-49) smussa i toni affermando che «Il conflitto tra scienza e religione

non esiste più nella cultura occidentale da almeno trecento anni, dal momento

in cui la gente ha deciso che la fisica ha a che fare con lo spazio e il tempo

e la religione ha a che fare con quello che esiste al di fuori dallo spazio e

dal tempo. Ci sono ambiti come la medicina, in cui questa disputa è ancora

presente perché i confini sono meno separati gli uni dagli altri, ma nel caso

della fisica l’etica non viene modificata».

Eppure ancora oggi c’è chi contesta

questa distinzione: la laicità del Ce è stata oggetto di speculazioni e di

critiche da parte di chi vorrebbe la scienza asservita ai dogmi religiosi.

Durante un recente convegno di creazionisti evangelici americani, un oratore ha

contestato il fatto che al centro di ricerca europeo vi sia solo un simbolo

religioso, per di più non cristiano. Si tratta della statua di Shiva Nataraja,

il Signore della Danza, donata dal governo indiano nel 2004, che simboleggia la

danza della creazione e della distruzione cosmica di Shiva.

«Personalmente avrei preferito un

luogo meno pubblico, più appartato, ma non vi è stata alcuna polemica tra i

fisici per la scelta fatta. La fede è un problema personale, la scienza è un

problema all’interno di una costruzione della conoscenza. Il mio rapporto con

Dio è un problema personale perché nella conoscenza questo rapporto non esiste

dato che non lo posso verificare: o ci credo o non ci credo» spiega ancora

Sergio Bertolucci.

Per lefebvriani, creazionisti,

Testimoni di Geova e alcuni (per fortuna pochi) ambienti cattolici

integralisti, l’interpretazione della Bibbia viene fatta in modo letterale

dimenticando che è un libro scritto a più mani e redatto in funzione di una

riflessione teologica. Il versetto «Sapienza è riflesso della luce perenne, uno

specchio senza macchia dell’attività di Dio» (Sap 7, 26) viene così

interpretato in modo fondamentalista accettando solo quel tipo di ricerca della

conoscenza che viene fatta in nome di un fine teologico. Tutto quanto viene

proposto in alternativa a questa visione è visto come fumo negli occhi. Una

tesi molto diversa da quella formulata da agostiniani e francescani ancora nel

XIV secolo, che attribuisce una doppia proprietà alla luce parlando di luce

divina (lux divina) e luce contratta (lux contracta) considerano

la prima come la firma permanente di Dio del cosmo e la seconda come

partecipazione limitata della conoscenza di quello stesso Dio tramite la

ricerca scientifica. La luce sarebbe l’entità fisica mediatrice tra uomo e Dio,

secondo la tesi di Nicola Cusano, teologo e scienziato del XV secolo.

L’uomo riuscirà mai a raggiungere

il fatidico «Tempo zero», l’istante esatto da cui tutto ha avuto inizio? «Per

essere pragmatici stiamo parlando di qualcosa che difficilmente potrà accadere

nei prossimi milioni di anni» chiarisce Michelangelo Mangano (la sua

intervista sarà in un prossimo numero di MC, ndr), uno dei massimi fisici

teorici che ha dedicato la sua vita allo studio delle particelle derivanti

dalle collisioni che avvengono all’interno dell’Lhc. «L’ umanità potrebbe anche

non avere tempo di raggiungere un tale traguardo: la comprensione di cosa sia

successo a T=0 (il punto esatto in cui si è manifestato il Big Bang, ndr);

qualora anche potesse raggiungere questo punto, non vedo uno scenario in cui la

scienza possa dimostrare che non vi sia alcun intervento divino».

In altre parole il versetto biblico

«La tua scienza ricoprì la terra, riempiendola di sentenze difficili» (Sir

47,15) mette alla prova scienziati e ricercatori a cui spetta il compito di «intuire»

queste sentenze difficili.

Proprio come affermava Albert

Einstein, Dio, a differenza dell’uomo, non gioca a dadi, perché tutto è

prestabilito e fissato. Paradossalmente è stato proprio questo sottile

ragionamento a far rifiutare al grande scienziato ebreo il modello proposto dal

Big Bang di un universo in continua evoluzione e lo stesso «principio di

indeterminazione» di Heisenberg, secondo cui ogni oggetto è sia particella che

onda e, dunque, non è possibile determinare al tempo stesso posizione e velocità.

Einstein rifiutava l’idea che possa

esistere qualcosa di indeterminato nell’universo: Dio non può aver creato

qualcosa di cui neppure lui può determinare con assoluta certezza tutte le

caratteristiche. «Non posso credere nemmeno per un attimo che Dio giochi a dadi»

scriveva Einstein. «Piantala di dire a Dio che cosa deve fare con i suoi dadi»

gli rispondeva Niels Bohr, altra mente eccelsa della fisica modea.

Paradossalmente, però, è stata

proprio la meccanica quantistica a creare uno squarcio nel materialismo,

ridando vigore a chi crede nell’esistenza di Dio. Eugene Wigner, premio Nobel

per la fisica, ha detto che il materialismo non è una dottrina che regge dopo

l’introduzione della meccanica quantistica e la sua dottrina probabilistica.

«Il mondo, lungi dall’essere originato

dal caos, somiglia a un libro ordinato. Nonostante elementi irrazionali,

caotici e distruttivi intervenuti nel corso della sua trasformazione, resta

leggibile alla mente umana» ha specificato papa Benedetto XVI in un convegno

tenutosi nel 2008. È stato per merito di questo papa, fine teologo e scienziato

della mente umana, il cui pontificato è stato ingiustamente poco apprezzato,

che scienza e fede si sono riavvicinate scatenando le ire di chi si ostina a

vedere la scienza come eterno nemico della fede sino ad arrivare a negare anche

lo stesso Big Bang adducendo questioni puramente ideologiche o dogmatiche.

Una bella svolta rispetto all’Humani

generis di Pio XII, che nel 1950 criticava la «temerarietà [di coloro che]

sostengono l’ipotesi monistica e panteistica dell’universo soggetto a continua

evoluzione».

Era, quello, un attacco neppure

troppo velato verso il gesuita e scienziato Pierre Teilhard de Chardin, che

qualche anno prima aveva cercato di conciliare scienza e religione con la

teoria di una Coscienza suprema, il Punto Omega, che vedeva unire le coscienze

attraverso l’evoluzione. Il Punto Omega altri non è che Cristo («Dio è dunque

l’esito finale dell’evoluzione») che, tramite una forza attrattiva (metafora

della forza gravitazionale), curva le pulsioni dell’uomo (spazio-tempo) sino a

farle convergere in se stesso. Una sorta di Big Crunch

teologico-scientifico.

La Noosfera di Teilhard è il luogo

in cui l’uomo condivide i sentimenti e i desideri con tutto il creato, il

vertice piramidale verso cui convergono tutte le strutture dell’universo. Una

sorta di Dna del cosmo in cui ogni atomo, ogni cellula, è consapevole del

proprio insieme e del Tutto. Teilhard afferma che «spostare un oggetto

all’indietro nel passato equivale a ridurlo nei suoi elementi più semplici. (…)

le ultime fibre del composto umano si confondono con la stoffa stessa

dell’universo».

La stoffa dell’universo sono le

particelle elementari. Insomma, il gesuita fu un precursore degli scienziati

del Ce.

«La conoscenza della fisica

progredisce in maniera talmente immensa che, se guardiamo alla scienza di soli

cento anni fa, essa oggi ci sembra primitiva» ricorda Michelangelo Mangano, il

quale continua: «Questo non è vero per la religione. Il sistema religioso può

essere più o meno affinato e raffinato nella maniera in cui si descrivono e si

pongono i concetti. Però i concetti base sono rimasti sempre quelli: non c’è

all’interno del pensiero religioso uno spazio epistemologico. Se, fra qualche

miliardo di anni la scienza avrà fatto dei progressi tali da potersi porre un

problema di questo tipo, non vedo perché questa conoscenza debba, o non debba,

riflettere il concetto di Dio o entità superiore».

Naturalmente la ricerca

scientifica, in quanto ricerca, deve possedere quella che Sergio Bertolucci

definisce «onestà intellettuale, che non è solo prerogativa del Ce, ma deve

essere comune a tutta la scienza. Onestà intellettuale significa che bisogna

evitare i pregiudizi, le scorciatornie, riconoscere costantemente la propria

inadeguatezza nel fatto che non si capisce, ma al tempo stesso non bisogna

perdere l’ottimismo. Se un esperimento non procede nel verso previsto, non

bisogna desistere».

È un concetto, questo, che può essere

espresso con chiarezza dalle parole di papa Giovanni Paolo II al congresso di

cosmologia avvenuto in Vaticano nel 1981 e a cui era stato invitato anche lo

scienziato Stephen Hawking. Durante quel convegno il papa ribadì che la scienza

poteva indagare su quello che era successo dopo il Bing Bang, ma quello che era

successo prima apparteneva a Dio.

Stephen Hawking aveva invece

formulato una teoria per cui il tempo si muoveva in maniera circolare

escludendo, dunque, la necessità di un Dio. Il concetto, poi, è stato ribadito

nel libro Il grande disegno: «Poiché esiste la legge di gravità,

l’universo può crearsi e si crea dal nulla. La creazione spontanea è il motivo

per cui c’è qualcosa anziché nulla, per cui l’universo esiste, per cui noi

esistiamo! Non è necessario invocare Dio».

Questa diversità di vedute non ha

impedito alla Pontificia Accademia delle Scienze di nominare Hawking proprio

membro nel 1986. Una dimostrazione in più, se vogliamo, dei tentativi di

conciliazione post-galileana da parte della Chiesa cattolica.

Ne è passata di acqua dopo il

Concilio e se la religiosa Radio Vaticana, in piena contestazione studentesca

mandava in onda canzoni come Dio è morto di Guccini o Il Testamento

di Tito di Fabrizio De André censurate invece dalla vecchia Rai,

altrettanta strada è stata fatta in campo scientifico.

È stato ancora papa Benedetto XVI a

riabilitare Theilhard de Chardin, facendo propria la «visione che poi ha avuto

anche Theilhard de Chardin: alla fine avremo una vera liturgia cosmica, dove il

cosmo diventi ostia vivente».

Naturalmente questa visione è

duramente confutata dai creazionisti, la cui popolarità negli Stati Uniti è

approdata anche nelle serie televisive. In The Big Bang Theory, Sheldon

contesta alla madre, fervente religiosa e creazionista che «L’evoluzione non è

mai stata una opinione, ma un dato di fatto», per poi sentirsi rispondere dalla

stessa madre: «E questa è esclusivamente una tua opinione».

Eppure le prime speculazioni sul

Big Bang sono state sviluppate da due rappresentanti di istituzioni dalle idee

opposte tra loro: un fisico sovietico, Aleksandr Aleksandrovi Friedman

(1888-1925) e da uno scienziato cattolico belga, il gesuita Georges Edouard

Lemaître (1894-1966). Entrambe, sebbene in termini diversi ed in modo

indipendente l’uno dall’altro, elaborarono una teoria rivoluzionaria:

l’universo non è statico e immutabile, bensì in continua evoluzione. Il

sovietico Friedman, pur non arrivando alla conclusione che l’universo fosse in

continua espansione, scrisse che nel tempo passato tutto ebbe inizio da un

singolarità di volume pari a zero. Il gesuita Lemaître invece, basandosi sulla

legge di gravità di Einstein pubblicata nel 1915, postulò l’idea di un universo

in evoluzione che si dilatava in tutte le direzioni con una velocità di recessione

direttamente proporzionale alla distanza delle galassie.

Le congetture di Friedman e Lemaître

vennero considerate con scetticismo dal mondo scientifico fino a quando Edwin

Hubble, nel 1929, all’osservatorio astronomico del Monte Wilson in Califoia,

dimostrò che le galassie si allontanano le une dalle altre ad altissima velocità,

confermando l’ipotesi che Lemaître aveva fatto due anni prima.

Il gesuita, confortato dalla

scoperta di Hubble, si spinse a proporre un modello di creazione dell’universo

veramente rivoluzionario: se le galassie si allontanano, allora riavvolgendone

il corso temporale è possibile risalire ad un punto di inizio in cui tutta la

massa dell’universo attuale era concentrata in un unico atomo, che chiamò atomo

primigenio, o atomo primitivo, contenente tutta la materia di cui è composto

l’intero universo.

Fu questa visione di Lemaître,

espressa il 9 maggio 1931 in un articolo su Nature, che Einstein rigettò.

In seguito lo scienziato ebreo si ravvide definendo questo rifiuto come uno dei

più grandi errori della sua vita.

L’idea dell’uovo cosmico, metafora

attribuita, forse erroneamente, allo stesso Lemaître piuttosto che dell’atomo,

si avvicinava meglio al postulato del prete belga: l’esplosione sarebbe

avvenuta non partendo da una singolarità, come aveva scritto Friedman, ma da un

punto leggermente spostato in avanti nel tempo. In questo modo l’abate

rispettava anche il principio di San Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa,

che nella Summa Teologica affermava che l’inizio del mondo è

esclusivamente oggetto di fede e nessuna dimostrazione scientifica potrà mai

arrivare a tanto.

Ma Lemaître si spinse oltre: espose

il concetto che l’intero universo fosse permeato da una radiazione di fondo

generata dall’esplosione primordiale. Se si fosse dimostrata l’esistenza di

quella radiazione, si sarebbe avuta la conferma definitiva della creazione da

un unico punto.

Fino agli anni Sessanta Lemaître si

riferiva al suo modello chiamandolo, a seconda dei casi, modello dell’atomo

primitivo o modello dei fuochi artificiali, una metafora che rende

comprensibile, anche a chi è a digiuno di fisica e di astronomia, la nascita

improvvisa ed espansiva dell’universo.

In alternativa all’archetipo del gesuita

belga, nel 1948 gli scienziati Fred Hoyle, Hermann Bondi e Thomas Gold

proposero la teoria dello stato stazionario.

La legge da cui i tre ricercatori

partivano per confermare i loro assunti, era il Principio cosmologico perfetto

secondo cui l’universo è immutabile e identico in ogni punto e in ogni epoca. A

prima vista l’idea di un mondo invariato avrebbe potuto far pensare a un

rimando dogmatico di stampo religioso (ed è per questo che venne accolta con

favore dagli ambienti conservatori cristiani), ma essa era proprio la tesi che

i tre scienziati volevano confutare. Secondo loro l’idea di Lemaître collimava

troppo con la creazione biblica e occorreva riportare la scienza nel suo alveo

neutrale.

La teoria dello stato stazionario

andava a conciliarsi con la Legge di Hubble grazie all’idea di una continua

creazione di materia. In questo modo la densità energetica totale si sarebbe

mantenuta costante. Considerando la grandezza dell’universo e la sua espansione

secondo la costante di Hubble, la creazione di materia necessaria a compensare

la perdita di densità sarebbe stata bassissima: un atomo di idrogeno per ogni

metro cubo di spazio in un miliardo di anni.

Fu durante questa iniziale

controversia che il 28 marzo del 1949 Fred Hoyle, durante un programma

radiofonico alla BBC contestò «l’ipotesi che tutta la materia dell’universo sia

stata creata durante un big bang in un tempo preciso del passato remoto».

L’idea di un improvviso big bang fu talmente efficace che il neologismo,

originariamente creato per screditare il modello di Lemaître, venne adottato

dal mondo scientifico e non. Nel 1993 la rivista astronomica Sky and

Telescope avviò un concorso mondiale per trovare un nuovo nome alla teoria

del Big Bang. La giuria composta da astronomi, presentatori televisivi e

scrittori di fama mondiale decise che nessuna delle 13.099 proposte pervenute

fosse migliore di Big Bang.

Il modello di Lemaître non

spiegava, però, cosa fosse in realtà l’atomo primigenio, limitandosi a dire che

in quella limitata sfera era racchiusa tutta la massa che avrebbe poi composto

l’universo così come oggi lo vediamo.

Nel 1948 fu Ralph Alpher il primo a

suggerire l’idea di un «brodo primordiale» di fotoni e particelle nucleari da

cui si sarebbe evoluto l’universo. Il 24 aprile 1948 Science News Letter

pubblicò un articolo in cui, parlando della bomba atomica, citò un passo di una

relazione di Alpher, secondo cui «All’inizio di tutto, l’universo aveva densità

infinita concentrata in un singolo punto zero. Poi, appena 300 secondi – cinque

minuti – dopo l’inizio di tutto, ci fu una rapida espansione e raffreddamento

della materia primordiale. I neutroni – le particelle che innescano la bomba

atomica – iniziarono a decadere in protoni costruendo i mattoni per gli

elementi più pesanti (…) Questo atto di creazione degli elementi chimici durò

un tempo sorprendentemente corto, appena un’ora». La Bibbia indica in circa 6

giorni l’atto della creazione.

.jpg)

La teoria del Big Bang fu

contrastata dall’Unione Sovietica, che la considerava troppo legata alla

religione e al mito biblico della creazione. Nel 1948 gli scienziati sovietici

si riunirono a Leningrado per cercare una soluzione alternativa e più

materialistica al redshift, o spostamento verso il rosso, il fenomeno

secondo cui la velocità di allontanamento delle galassie comporta uno

spostamento della luce da loro emessa verso il rosso cosa che dimostra la

veridicità della Legge di Hubble.

Nel 1951, durante la Conferenza di

Cosmogonia, il rifiuto del Big Bang si fece più determinato, ma non si

trovarono alternative sufficientemente supportate dalla scienza per contrastare

l’idea dell’origine dell’universo. Solo dopo la morte di Stalin la cosmologia,

l’astrofisica e l’astronomia sovietica cominciarono ufficialmente ad accettare

l’idea del Big Bang. La questione scientifica tenne banco fino al 1965 quando

Ao Penzias e Robert Wilson scoprirono che le loro ricerche erano

continuamente disturbate da un «rumore» di fondo. Da tre anni i due astronomi

avevano notato che un segnale uniforme inquinava il segnale captato dal loro

telescopio. Escludendo un difetto tecnico, interferenze urbane o

extraterrestri, scoprirono che la radiazione si manteneva costante anche

durante le stagioni, eliminando dunque anche la possibilità che fosse originata

da qualche sorgente del sistema solare.

La loro scoperta fu associata al

Big Bang da Robert Dicke e James Peebles dell’Università di Princeton, i quali,

nell’Astrophysical Joual del luglio 1965 scrissero che la «palla di

fuoco primordiale» in cui la materia cessò di essere in equilibrio termico (i

due scienziati non parlarono né di Big Bang, né di creazione o di origine

dell’universo) aveva ora la conferma scientifica preconizzata da Georges

Edouard Lemaître: la radiazione di fondo.

Il Vaticano appoggiò con estrema

cautela la tesi del Big Bang sin dall’inizio, anche se, proprio come diceva

Lemaître, non è una conferma biblica perché, nelle parole di padre José Funes,

direttore della Specola Vaticana «Il Big Bang è, sino ad oggi, la migliore

spiegazione che abbiamo sulla nascita dell’universo: è comprovata

scientificamente da numerose osservazioni e non è in contrasto con la fede. La

Bibbia non è una spiegazione scientifica del mondo: è stata scritta da uomini

ispirati da Dio, migliaia di anni fa».

L’interesse per il dialogo tra

religione e scienza è aumentato negli ultimi decenni con gran soddisfazione

anche delle case editrici, che hanno visto moltiplicare le vendite di libri che

trattano, direttamente o indirettamente, temi metafisici come Il Codice da

Vinci, Harry Potter, Angeli e Demoni, quest’ultimo parzialmente ambientato

al Ce, ma come afferma Sergio Bertolucci «anche se la prima parte del film è

sostanzialmente inserita al Ce, non un singolo fotogramma è stato girato al centro

di ricerca».

E quando l’argomento trattato è

troppo specifico e professionale per essere dato in pasto al grande pubblico,

ecco che si trovano furbescamente soprannomi fuorvianti, il cui unico scopo è

quello di fare immediata presa sui mass media e pubblicizzare un prodotto

altrimenti troppo di nicchia. La vicenda del bosone di Higgs – il cui

appellativo è stato cambiato dalla casa editrice Houghton Mifflin Company di

Boston dall’originale Goddam Particle («la particella dannata) a God

Particle («la particella di Dio») – è un classico esempio di una maldestra

manipolazione della ricerca scientifica che rischia di increspare ulteriormente

le acque tra scienza e religione.

Come ha giustamente scritto il

fisico Vivek Sharma, uno dei protagonisti della ricerca del bosone di Higgs: «Detesto

il nome “particella di Dio”. Non sono particolarmente religioso, ma trovo il

termine offensivo verso coloro che lo sono. Io sperimento la fisica, non Dio».

Ma mettere d’accordo profitto e

verità, si sa, è un po’ come ritirarsi in Texas a insegnare evoluzionismo ai

creazionisti, come si era provocatoriamente prefisso di fare Sheldon Cooper il

protagonista della serie The Big Bang Theory.

Il Ce resta comunque una preziosa

testimonianza di convivenza pacifica tra i vari popoli e, anche chi non è

particolarmente interessato alla fisica, rimane colpito dalla varietà di

culture, lingue, religioni, stili di vita che si intrecciano quotidianamente al

centro.

Si può affermare, in questo caso,

che la scienza è riuscita a compiere ciò che la religione non ha mai fatto:

unire le persone di così tante e varie culture. È pur vero che si parla di

persone particolarmente mature dal punto di vista culturale e motivate

professionalmente, ma le differenze culturali, religiose, politiche se le

portano comunque appresso ed il fatto che vengano smussate è un traguardo

comunque notevole.

«Questo perché la scienza non si

basa sulla fede acquisita, ma su dati di fatto concreti sui quali si è chiamati

a confrontarsi e su cui tutti convergono». spiega Michelangelo Mangano. «Un

esempio sono gli studenti palestinesi che lavorano al Ce, i quali sono pagati

da borse di studio di fondazioni israeliane. Inoltre ai vari esperimenti

lavorano assieme americani e iraniani, musulmani e ebrei, cattolici e ortodossi».

Un centro non solo di fisica,

quindi, ma anche di sviluppo di cultura umana per cercare di rispondere

all’eterna domanda senza risposta: che cosa è la vita? Una risposta l’ha

tentata la poetessa Raquel Lanseros una dei sei poeti dell’Accademia mondiale

di poesia invitati al Ce per comporre opere ispirate all’infinitamente

piccolo e all’infinitamente grande: «Un giorno nel futuro, in un posto

qualsiasi, un uomo solitario guarderà verso i cieli. Proprio come migliaia e

milioni di anni prima (se “prima” e “dopo” esistono veramente). La vita ha un

orologio? O è la vita il motore dell’orologio?».

Piergiorgio

Pescali

Piergiorgio Pescali

copia.JPG)

copia.JPG)

copia.JPG)

copia.JPG)

copia.JPG)

copia.JPG)

copia.JPG)

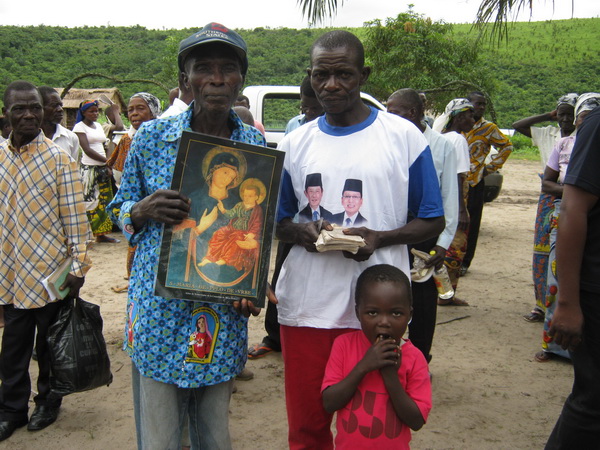

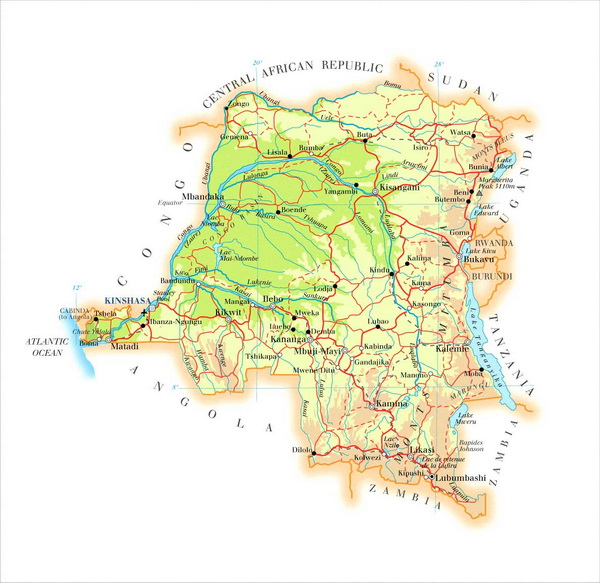

RD Congo

RD Congo

Noi speriamo in un futuro. Il

Noi speriamo in un futuro. Il

Ai lettori di Missioni Consolata

Ai lettori di Missioni Consolata

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.jpg)

.JPG)

.JPG)

.JPG)