Diocesi in stato di missione

Reportage dalla diocesi di Gurúe

Creata nel 1993, Gurúe è la diocesi più giovane del Mozambico; il suo primo vescovo, mons. Manuei Chuanguira Machado, si è dimesso nel 2009 per motivi di salute; gli e succeduto mons. Francisco Lerma, primo vescovo missionario della Consolata in Mozambico: egli eredita comunità in continua fioritura, ma con ministri e leader laici bisognosi di attenzione e formazione.

«Questo è il cuore del Mozambico» spiega sorridendo mons. Francisco Lerma, mentre mostra sulla mappa il territorio della diocesi di Gurúe, di cui è vescovo da poco più di un anno. Essa occupa infatti la parte nord della Zambezia, regione centro-settentrionale del Mozambico, tra l’Oceano Indiano a est e il Malawi a ovest.

Il termine Gurúe in sé non ha nulla di glorioso (significa «cinghiale» in lingua lomwe, gruppo macua tra i più numerosi), ma esso indica anche la catena montuosa con il monte Namuli, il cui mito occupa un ruolo importante nella cosmovisione e nel ciclo vitale della società ma-cua, l’etnia più popolosa del Mozambico.

Seconda montagna più alta del Mozambico (2.419 m), la cima avvolta nel mistero per l’immaginario popolare (anche perché è sempre coperta di nuvole, spiega mons. Lerma) il Namuli è il monte sacro per eccellenza, dalle cui cavee, secondo il mito, sono discesi i primi uomini e al quale dovranno tutti ritornare: per questo i morti sono sepolti su un fianco, con la faccia rivolta verso il monte sacro. Dicendo «io vengo da Namuli» i macua esprimono tutto il significato della loro identità personale e sociale.

tè per la regina elisabetta

Grazie ai suoi monti, la regione di Gurúe era un luogo di villeggiatura, al tempo della colonia, per i portoghesi che volevano fuggire dalle calure della pianura; ancora oggi offre varie attrazioni agli appassionati di trekking, di vita a contatto con la natura, di panorami riposanti e sempreverdi, grazie alle foreste di eucaliptus e alle grandi piantagioni di tè.

A cominciare dagli anni ‘30 del secolo scorso, il territorio di Gurúe si è affermato come il maggiore produttore di tè, apprezzato a livello internazionale, esportato in Inghilterra, Stati Uniti e Canada. Durante la guerra per l’indipendenza, soldati inglesi stazionavano nell’aeroporto di Nampula per proteggere le spedizioni del «Tè di Gurúe» verso il Regno Unito. Terra fertile, quindi, quella di Gurúe, e popolosa. La diocesi si estende per oltre 42 mila kmq (come Toscana e Lazio insieme) ed ha una popolazione di oltre 2 milioni di abitanti. Un primato non indifferente, come sottolinea mons. Lerma: «Siamo nella regione più popolosa del paese, insieme a quella di Nampula. Due province tenute d’occhio dai politici, poiché insieme contano più di 7 milioni di abitanti, un terzo della popolazione mozambicana: chi vince in Zambezia e Nampula comanda in Mozambico». Terreno fertile anche per la crescita della fede, benché l’evangelizzazione sia iniziata alla fine del 1800, solo nella cittadina coloniale, per opera dei francescani portoghesi. Il resto della zona rurale dovette attendere la metà del secolo scorso, dopo la firma del Concordato e l’Accordo Missionario tra Portogallo e Santa Sede nel 1940: l’Accordo permetteva ai missionari stranieri, e non solo portoghesi, di operare nelle cosiddette «province di oltremare».

E così nel marzo 1947 arrivarono i primi missionari Dehoniani italiani e si stabilirono nella parte nord della Zambezia, a quei tempi sotto la giurisdizione della diocesi di Beira, e fondarono le prime missioni di Alto Molocue e Nauela, Invinha, Ile e Mualama (1948), Mulumbo (1949), Namarroi e Gilè (1956). L’evangelizzazione era accompagnata e corroborata dalla promozione umana, mediante scuole, ospedali, dispensari, istituzioni di formazione professionale e sociale. Ben presto si rese necessaria una nuova organizzazione ecclesiastica: la Zambezia fu distaccata da Beira e divenne diocesi di Quelimane (1954), dalla quale fu distaccata la diocesi di Gurúe nel 1993.

AFFAMATI DI… «OSTIE»

«Su 2 milioni di abitanti, quasi la metà è cattolica: 45% circa, una media superiore a quella nazionale» continua mons. Lerma, sottolineando un altro primato di Gurúe. La diocesi conta 17 parrocchie con oltre 2.200 piccole comunità cristiane.

«In questa zona, Alto Molocue -continua mons. Lerma indicando la mappa della sua diocesi – abbiamo due “parrocchiette” con 300 comunità cristiane; qui ho fatto la prima visita, anche perché è la chiesa “madre” di Gurúe; vi sono rimasto per 15 giorni e ho amministrato 3.800 cresime; è da tenere presente che il mio predecessore ha cresimato fino a due anni fa».

Visitando la parrocchia di Invinha, il parroco mi ha raccontato che essa conta 180 comunità e nel 2010 ha avuto 10 mila battezzati tra bambini e adulti. Non credevo ai miei orecchi, fino a quando non ho sfogliato i registri dei battesimi: nel 1996 i battezzati sono stati oltre 7 mila.

La spiegazione di questo fenomeno è semplice e comune ad altre diocesi del Mozambico: nonostante la guerra abbia distrutto molte missioni e impedito la presenza dei missionari nelle loro comunità, la chiesa ministeriale ha funzionato; catechisti, animatori e altri ministri laici hanno continuato a radunare i cristiani, celebrare la liturgia della parola, portare l’eu-caristia, istruire i catecumeni, amministrare battesimi, presiedere i funerali, celebrare matrimoni…

Con la fine della guerra, nonostante la mancanza di strutture e personale missionario, la chiesa ha continuato a crescere. «La missione di Naburi, per esempio, è totalmente distrutta – continua il vescovo -. L’ho visitata nel gennaio scorso e vi ho incontrato comunità che da 25 anni non vedevano un prete. La gente si lamentava ripetendo la solita antifona: “Siamo senza ostia”, cioè senza celebrazione della messa. Per tutti questi anni hanno ricevuto la comunione eucaristica grazie al lavoro dei catechisti. Dopo la fine della guerra la parrocchia è cresciuta enormemente, passando da 17 a 90 comunità. Una crescita che richiede l’apertura di nuove parrocchie».

Un’altra esperienza indimenticabile e incredibile l’ho fotografata nella parrocchia di Mulumbo: parroco, suore e vescovo mi hanno mostrato due grandi secchi di plastica pieni di ostie da consacrare durante la messa domenicale, per essere poi ritirate dai catechisti e portate nelle 180 e più comunità di cui e formata la parrocchia.

GIOIE E GRATTACAPI

La crescita delle comunità cristiane ha favorito anche l’au-mento delle vocazioni sacerdotali e alla vita consacrata. Sono molte le congregazioni religiose che hanno membri originari dell’Alta Zambezia. «La diocesi di Gurúe conta 30 preti diocesani – continua mons. Lerma -; 25 sono impegnati in diocesi, due insegnano nei seminari interdiocesani e tre sono all’estero per specializzazioni. Siamo la terza diocesi del Mozambico per numero di preti diocesani in assoluto; ma in proporzione ne avremmo bisogno di almeno cento».

Altro personale missionario è costituito da un diocesano fidei donum argentino, 18 preti religiosi, 5 fratelli, 33 suore. «Gurúe è forse l’unica diocesi in Mozambico in cui il numero delle suore è inferiore a quello dei preti:

metà delle parrocchie non ha una presenza missionaria femminile» conclude sorridendo il vescovo, passando così a enumerare i problemi della sua diocesi: «La prima grande sfida riguarda la formazione di coloro che sono a capo delle nostre comunità: sono ammirevoli per il loro impegno, svolgono un lavoro da parroci a tempo pieno, ma chi li ha formati? Da 25-30 anni non abbiamo una scuola per preparare i catechisti».

Un’altra sfida per la diocesi è la mancanza di strutture essenziali per il funzionamento di una diocesi: l’episcopio è una modesta abitazione familiare; 14 abitazioni dei preti diocesani hanno bisogno di ristrutturazioni radicali; in 4 missioni gli edifici sono totalmente distrutti, così pure vari conventi di suore, abbandonati fin dai tempi della guerra civile; quasi tutte le chiese delle , antiche missioni hanno bisogno di restauri urgenti.

La mancanza di risorse economiche si riflette soprattutto sull’attività pastorale, come spiega preoccupato il vescovo: «Per motivi economici, 17 preti sono inseriti nel sistema scolastico nazionale, lasciandoli liberi per il loro ministero specifico solo sabato e domenica. In un anno ci sono 52 settimane, ma se si sottraggono vacanze, malattie o indisposizioni, rimangono poco più di 30 fine settimana: in un anno si possono visitare 40-50 comunità al massimo, le altre restano per mesi e anni senza vedere un prete».

Alle sfide ecclesiali si aggiungono quelle di carattere sociale ed economico, comuni al resto del paese, prima tra tutti il traffico di esseri umani, lungo la strada nazionale N.1, che attraversa il Mozambico da nord a sud, passando per il territorio della diocesi di Gurúe. «Il traffico c’è ed è evidente – spiega mons. Lerma -; abbiamo avuto vari casi in cui le persone trafficate sono morte nei container. Sono migranti somali, congolesi, nigeriani… il cui miraggio è il Sudafrica, ma molti si fermano nel paese, dedicandosi al commercio o vengono sfruttati nei mega progetti; tra le vittime ci sono molte donne, destinate alla prostituzione sia nel paese che in Sudafrica; il fenomeno riguarda anche i bambini, trafficati per i più svariati scopi, compreso quello degli organi; ma di questo non possediamo ancora prove documentali. Ne abbiamo parlato recentemente a Pretoria nell’Incontro dei vescovi dell’Africa australe (Imbisa), poiché il problema dei migranti e rifugiati coinvolge tutti i paesi di questa parte del continente. Stiamo studiando il problema, con l’aiuto di associazioni che si occupano di diritti umani».

Tale traffico è favorito anche dai mega progetti delle multinazionali che stanno sfruttando le risorse naturali in varie parti del Mozambico. La regione dell’Alta Zambezia è ricca di minerali e pietre preziose, specialmente i distretti di Ile e Gilé, dove si stanno riaprendo le miniere abbandonate dai portoghesi.

«Ciò che maggiormente mi preoccupa – continua il vescovo -è che in molte zone la gente sta abbandonando le coltivazioni tradizionali per sostituirle con quelle dal denaro facile, come il tabacco, e con nuove piantagioni di imprese multinazionali, come quelle del legname teck e prodotti per biocombustibili, di cui beneficiano solo le grandi imprese. Anche di questi problemi ci stiamo preoccupando a livello di conferenza episcopale».

LE CAPRETTE DEL VESCOVO

«Priorità assoluta è stata fin dall’inizio l’attenzione ai miei preti» confessa mons. Lerma. A un mese dalla presa di possesso della diocesi, egli li ha radunati per ascoltarli e fare il punto sulla situazione. La prima constatazione è stata la mancanza di una minima struttura di accoglienza e ha subito lanciato il progetto «Casa Diocesana» nella sede di Gurúe: un ampio salone-cappella, aule per uffici diocesani e 15 stanze capaci di ospitare una trentina di persone; il salone è già in funzione, il resto è ben avviato.

Un altro evento importante è stata l’Assemblea diocesana di pastorale, tenuta a Gurúe dall’8 all’11 marzo 2011, sul tema: «Diocesi in stato di missione: evangelizzare è un dovere di ogni cristiano». Vi hanno partecipato 67 delegati tra preti, laici e religiosi. Sono stati dibattuti i problemi pastorali della diocesi ed enucleati quattro temi fondamentali da realizzare nei prossimi tre anni: comunione diocesana, evangelizzazione e catechesi, formazione degli agenti di pastorale, autosostentamento economico».

La soluzione dell’ultimo è la base per realizzare gli altri. La diocesi non ha entrate di alcun genere; ma l’autosostentamento non è impossibile, come avveniva nelle missioni antiche: esse avevano vasti appezzamenti di terreno con cui fronteggiavano l’amministrazione ordinaria. Per promuovere l’autosostentamento il vescovo ha idee chiare e le ha già lanciate. Prima di tutto bisogna recuperare i terreni delle missioni e poi sfruttarli con varie iniziative, come piantagioni di cajù (anacardio) e allevamento di bestiame. Una missione ha recuperato e rimesso in funzione un mulino; la parrocchia di Invinha ha già iniziato a valorizzare 30 ettari di terreno con l’alleva-mento di una trentina di mucche. In questa missione sono accudite anche una dozzina di «capre del vescovo».

«Ogni volta che amministro la cresima la gente mi offre grana-glie, frutta, polli e capretti;

l’ultima volta ne ho ricevuti sette» spiega sorridendo mons. Lerma. Da tale usanza ha maturato un’altra idea per l’autosufficienza economica: «Ho proposto di aumentare la tassa annuale dei fedeli da 10 a 50 meticais; la maggior parte non ha denaro, ma tutti possono contribuire in natura: miglio, fagioli, riso, capre, pollame… il ricavato dalla loro vendita serve a creare un fondo per il sostentamento ordinario del clero e della diocesi; registrando con trasparenza ciò che entra e ciò che esce».

Questo per la vita ordinaria. Per i progetti straordinari bisognerà chiedere aiuto altrove. «Ma prima dovremo riconquistare la credibilità estea, specie con la Germania – spiega serio il vescovo -. Le organizzazioni inteazionali non ci danno più un centesimo, da quando il mio predecessore, colpito da un ictus nel 2001, non è stato più in grado di rendere conto dei finanziamenti ricevuti per vari progetti: questi non sono stati realizzati e i soldi non ci sono più. Ho spiegato la situazione ai donatori, chiedendo di mettere una pietra sul passato. Ho detto loro che non ho alcuna intenzione di indagare su dove sono finiti i loro aiuti: sono stato mandato qui come padre e pastore, non come giudice inquisitore. D’ora in poi useremo la massima trasparenza. È quello che ho chiesto anche ai miei preti. E qualche organizzazione mi ha ringraziato per la chiarezza e sincerità».

Benedetto Bellesi

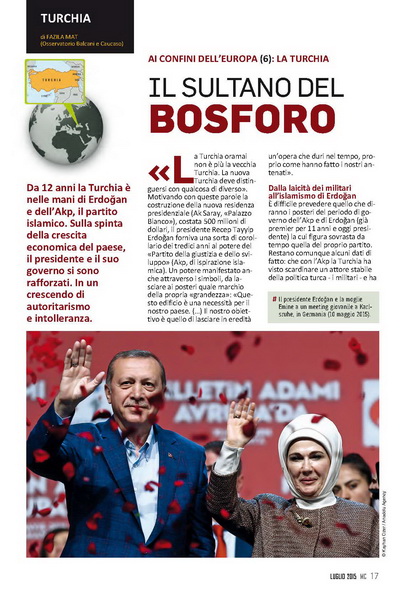

Ai confini dell’Europa (6): la?Turchia

Ai confini dell’Europa (6): la?Turchia