Da Nyeri, Cronache

Da Nyeri, Cronache

della Beatificazione

Narrare un evento

come quello della beatificazione di suor Irene Stefani, a Nyeri, non è facile.

Ogni cerimonia avrebbe bisogno di pagine e pagine, le quali tuttavia non

riuscirebbero a trasmettere a chi non era presente i sentimenti e le emozioni

che hanno attraversato la vita di chi vi ha partecipato.

La cronaca dei tre

La cronaca dei tre

giorni – 22-24 maggio 2015 – potrebbe essere paragonata a un trittico, opera

pittorica divisa in tre parti autonome ma complementari, che, pur mostrando

forme e colori in tre spazi ben distinti tra loro, cerca di armonizzare una

scena, o un soggetto: nel nostro caso, la bellezza della vita e della missione di

Irene Stefani.

1. Gekondi, il villaggio

di Nyaatha

Vigilia

di Tutti i Santi del 1930, la piccola comunità cristiana di Gekondi, sugli

altopiani centrali del Kenya, era già in chiesa e si meravigliava del ritardo

del missionario per la messa. Quando finalmente arrivò, aveva il volto triste e

annunciò: «Carissimi, la notte scorsa alle 10,30 suor Irene, la vostra Nyaatha,

è stata chiamata nella casa del Padre». La sorpresa e il dolore si impadronì

dei presenti. Tutti cominciarono a piangere e a scuotere il capo sconsolati.

La

notizia della morte di suor Irene si propagò velocemente, e tutti – cattolici,

protestanti e «pagani» – si ritrovarono uniti in un profondo cordoglio.

Il 1°

novembre la salma composta nella bara fu trasportata, su un camioncino, da

Gekondi a Nyeri, per essere tumulata nel cimitero della missione del Mathari.

Una grande folla giunse per dare l’ultimo saluto alla mware mwendi ando,

«la suora che vuol bene a tutti». Il 2 novembre, il funerale fu un vero

trionfo.

Ottantacinque

anni dopo, il 22 maggio 2015, di nuovo una fiumana di gente si snoda sulle

strade che salgono verso Gekondi, non più per piangere la scomparsa di suor

Irene, ma per celebrare le meraviglie che Dio ha compiuto in quella giovane donna,

che aveva promesso di «Amare la carità più di se stessa» e che in questa terra,

domani 23 maggio, sarà proclamata Beata.

Alle

16,00, la chiesa dedicata alla Madonna della Divina Provvidenza e tutti gli

spazi attorno sono gremiti. Due maxi schermi permettono a tutti di seguire la

veglia di preghiera. La celebrazione inizia con una danza eseguita da un gruppo

di ragazzine che indossano i costumi di diverse etnie. Due di loro sono vestite

da musulmane. La danza vuole sottolineare una delle caratteristiche della vita

di suor Irene Stefani: l’accoglienza e l’attenzione verso tutti senza

distinzioni etniche o religiose.

La

veglia continua con la lettura tratta da Siracide 44 che tesse l’elogio degli

antenati. Al termine, un ritratto di suor Irene viene portato in processione e

deposto ai piedi dell’altare. Poi il sacerdote legge uno stralcio da

Matteo 28 che riporta il mandato di Gesù

agli apostoli: «Andate in tutto il mondo, battezzate, insegnate».

Dopo

avere ascoltato la Parola, vengono proposti flash della vita di suor

Irene alternati a canti. Inizia quindi la carrellata dei testimoni. Don

Rutilio, parroco di Anfo per quarant’anni, ringrazia per l’esempio e la

vita di questa giovane donna consacrata a Dio e alla missione. La superiora

generale delle suore di Maria Immacolata di Nyeri, fondate da mons. Filippo

Perlo, Imc, sottolinea come suor Irene sia considerata la loro «mamma», perché

lei aveva accompagnato gli inizi della Congregazione insegnando alle future

suore, con l’esempio, cosa significasse consacrarsi al Signore.

Toccante è la testimonianza di tre persone che hanno

conosciuto suor Irene. John Mbutia (95 anni), ricorda che la missionaria

convertì suo nonno e suo zio e a lui, che faceva il chierichetto, insegnò a

rispondere, in latino, alle preghiere della santa messa. Per dimostrare che ciò

che dice è vero, con voce ferma e decisa, comincia a cantare in latino, come

suor Irene gli aveva insegnato, il Kyrie, il Gloria, il Santus.

Elizabeth

Wangui, centenaria, racconta che suor Irene era molto buona e faceva

chilometri e chilometri per raggiungere i bisognosi e curare i malati, ma era

anche molto esigente verso le giovani a cui insegnava i principi della fede e

molti canti per onorare la Madonna. Poi, all’improvviso, con grande stupore dei

presenti, Elizabeth comincia a cantare l’Ave Maris Stella, in latino.

Elizabeth

ricorda che sua mamma fu mandata alla missione del Mathari, Nyeri, ad avvisare

la superiora che suor Irene stava male. Purtroppo, nonostante la lunga corsa,

quando questa arrivò a Gekondi, la missionaria era già morta.

Milka

Wambui Itunde (95 anni), protestante, rammenta che era facile

scorgere suor Irene anche da lontano, perché indossava un grande cappello

bianco e rotondo (il casco coloniale) e un lungo vestito bianco che, per la sua

camminata veloce, svolazzava. Irene, continua Milka, conosceva bene la lingua

kikuyu, perciò la gente si confidava con lei. «Un giorno la missionaria seppe

che io, i miei fratelli e le mie sorelle avevamo una malattia che consumava le

dita dei piedi; subito, anche se non eravamo cattolici si affrettò a

raggiungere la nostra abitazione e a curarci. Toò parecchie volte finché

fummo guariti. Ho detto ai miei figli che senza le cure di suor Irene non avrei

potuto camminare!». L’anziana protestante termina la sua testimonianza cantando

un ritornello che l’assemblea ripete danzando: «Cosa posso fare per ripagare la

bontà di suor Irene?».

Prima

di terminare la veglia di preghiera, padre Gottardo Pasqualetti,

postulatore della causa di beatificazione, riassume i passi fatti per giungere

a questa meta, mentre padre Giuseppe Frizzi narra il miracolo di Nipepe,

Mozambico.

Infine,

madre Simona Brambilla, superiora generale delle missionarie della

Consolata, conclude indirizzando una lettera a suor Irene, che esprime

sentimenti di gioia e di ringraziamento.

I

canti ci accompagnano mentre, verso le 21, usciamo dalla chiesa di Gekondi e,

quasi «portati» dalla folla, scendiamo l’unica strada sterrata che porta ai

piedi della collina. La luce della luna, e ancor più la presenza di suor Irene,

madre misericordiosa, rischiara il nostro cammino.

2. Irene beata

L’ampia

area verde della Dedan Kimathi University alle porte di Nyeri, il 23

maggio 2015, è diventata una chiesa all’aperto e senza confini, sì perché le

persone che la gremiscono sono arrivate non solo dai vari angoli del Kenya

(Meru, Nanyuki, Loyangalani, Mombasa…), ma anche da altre nazioni dell’Africa,

Europa, America e Asia, per celebrare la beatificazione di suor Irene Stefani.

Alle

7 del mattino, per entrare nell’area assegnata alle suore si passa per parecchi

chilometri tra due ali di folla in attesa. Niente, neppure il calore del sole

riesce a fermare la gente che vuole essere testimone di un evento mai avvenuto

in questo scampolo di terra.

Dalla

zona dell’altare posto in alto, il colpo d’occhio lascia senza fiato: 300 mila

persone riempiono la spianata di prati verdi. I vestiti dai colori sgargianti e

caldi dell’Africa, le acconciature accurate, i canti accompagnati dai tamburi,

le danze, i volti sorridenti, contribuiscono a creare un’atmosfera di gioia e

ringraziamento.

La

bandiera del Kenya e quella del Vaticano sventolano ai lati dell’altare e nella

zona dove il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, e i membri del suo governo

sederanno per partecipare alla cerimonia.

Alle

10,00, la danza di una cinquantina tra bambine e bambini del Children

helping children (Infanzia Missionaria) accompagnate dai canti del coro

composto di 600 membri appartenenti a 49 Parrocchie della Diocesi di Nyeri,

apre il corteo dei Vescovi (28) e dei Sacerdoti (500 ca.).

Il

primo saluto è quello dell’arcivescovo di Nyeri, mons. Peter Kairo, che

descrive suor Irene Stefani come modello di virtù che ogni cristiano dovrebbe

imitare per seguire il Maestro.

Suor

Linda Hill, missionaria della Consolata, legge una breve biografia di suor

Irene. Poi l’inviato del papa, l’arcivescovo di Dar-es-Salaam, Tanzania, il

cardinal Polycarp Pengo, legge la Bolla papale della beatificazione in latino e

il cardinale di Nairobi, John Njue, la ripete in inglese concludendo che la

festa liturgica della Beata Irene Stefani, sarà il 31 ottobre, giorno della sua

morte.

Dopo

la lettura della Bolla, il prolungato battimani dei partecipanti e gli

armoniosi trilli di gioia delle donne risuonano e rimbalzano in ogni parte

dell’assemblea. Quando viene srotolata la tela che ritrae la nuova Beata,

mentre madre Simona ne porta all’altare il reliquiario, il coro intona un

ritornello, ripetuto più volte dalla gente: «Ni Baraka» (è una benedizione).

Il reliquiario consegnato da madre Simona al cardinal

Njue verrà dato al parroco della chiesa

di Gekondi, segno della continua presenza della Beata su quelle colline dove

aveva annunciato con la vita che l’Amore non ha confini.

Poi

una lunga processione danzante porta la Bibbia verso il leggio. Dalla Parola,

in controluce, emerge il volto e la vita della nuova Beata.

La

prima lettura, da Isaia 52, 7-10, esalta la «bellezza» dei piedi e dei passi di

coloro che fanno risuonare la «buona notizia», che diventano messaggeri di

pace, di gioia e che proclamano la salvezza. La prima lettera di san Paolo ai

Corinti, 13, 1-13, descrive le caratteristiche della carità. Mentre il Vangelo

di Matteo, 25, 31-40, svela le azioni che identificano i seguaci del maestro.

Il

cardinal Njue, nell’omelia sollecita i presenti ad attualizzare il messaggio di

suor Irene: «Oggi, il Signore ci chiede di guardare la beata Irene Stefani, che

ci insegna ad amare e apprezzare la bellezza dell’umanità unita e in pace, ad

andare al di là delle diversità di cultura, nazionalità e religione. Non

importa da dove veniamo, o il gruppo etnico a cui apparteniamo, importa ciò che

siamo, che valori ci guidano; solo camminando in questa direzione diventeremo

come la nuova Beata: strumenti di pace e di unità. Sì, oggi è il momento di

guardare al passato e di sottolineare che cosa questa umile missionaria ha

fatto, ma è anche il tempo di guardare avanti e avere il coraggio di assumerci

le nostre responsabilità: tocca a noi curare e fare crescere il seme da lei

piantato, affinché porti frutto».

Il

cardinal Njue poi si rivolge ai giovani invitandoli a «coltivare i veri valori

e a impegnarsi nel tessuto della società per renderla migliore». Ai genitori,

invece, chiede di «assumere le proprie responsabilità nel crescere i figli in

maniera adeguata e saggia».

Chiudendo

l’omelia incoraggia le Congregazioni religiose a imitare la vita della Beata

affinché «la gente possa amare e servire Dio».

Al

termine della celebrazione vari membri del governo centrale e della Contea di

Nyeri si alternano per ringraziare e sottolineare gli aspetti significativi

della figura della nuova Beata. Il presidente, Uhuru Kenyatta, concludendo

questo grande evento nazionale sottolinea: «La beatificazione di suor Irene

Stefani ricorda a tutti i kenioti l’importanza dell’umiltà, la forza e la

potenza della misericordia e la bellezza dell’amore. Questa lezione non è per i

politici, ma ogni singola persona deve incominciare questo cammino, il solo

capace di cambiare la società, di portare pace e unità». Il presidente, con

forza poi ribadisce: «Il Kenya rispetta tutte le religioni perché non c’è una

fede superiore a un’altra, per questo continueremo a proteggere tutti, sicuri

che insieme saremo capaci di fare prevalere la tolleranza e la beata Irene ci

guiderà su questa strada».

Verso le 16,00, questa lunga giornata si conclude ed

entra nella storia e nei cuori dei presenti e di chi ha seguito l’evento in

diretta Tv oppure in streaming. L’augurio è che tutti siano toccati

dalla vita di questa umile missionaria che ha saputo scegliere e vivere

l’Amore, incarnando il proposito: «Gesù solo! Tutta con Gesù! Nulla da me!

Tutta di Gesù! Nulla di me! Tutta per Gesù! Nulla per me!».

3. Camminando con Suor

Irene

Il 24

maggio 2015, mentre a piedi, dietro le spoglie di suor Irene, percorro i 7

chilometri dalla parrocchia del Mathari a Nyeri, mi rivolgo alla mia Beata

consorella.

«Suor

Irene carissima, il tuo ultimo passaggio nella terra dei Kikuyu che, mentre eri

in vita percorrevi calzando i tuoi duri e scomodi scarponi chiodati per portare

il messaggio del Vangelo a tutti coloro che con libertà di cuore ti

ascoltavano, è stato un trionfo.

Quest’ultima

camminata non l’hai affrontata da sola, ma ti sei lasciata portare, prima a

spalle dai militari della British Army, commilitoni di coloro con i

quali avevi collaborato per curare i soldati feriti durante la prima guerra

mondiale. Poi, i tuoi resti sono stati posti su di un furgoncino sul quale sono

salite alcune tue consorelle, vescovi e rappresentanti legali. Mentre quattro

poliziotti a cavallo ti scortavano, una fiumana di gente: uomini, donne,

bambini, giovani e vecchi vestiti a festa, ti seguiva.

Umiltà,

povertà, obbedienza, preghiera, ospitalità, perdono, ma soprattutto la carità

è stata la molla, il “fuoco”, che ha acceso la tua vita e, per riflesso, tutte

le persone che ti hanno incontrato nel tuo rapido passaggio nel tempo e nella

storia. Oggi, sugli antichi sentirneri, ormai divenuti strade asfaltate, la gente

ti ripete, pregando e cantando, che ha capito il tuo messaggio: la carità non

si racconta, ma si vive con gratuità e diventa compassione, condivisione,

servizio.

La

tua vita, segnata da gesti discreti, semplici, ha rivelato che l’Amore è il

filo conduttore che si dipana e, nel tempo, tesse la nostra storia, come la

spola del tessitore che corre avanti e indietro sul telaio mentre il tessuto

cresce e il disegno, prima invisibile, si va completando.

I tuoi gesti non sono rimasti statici, incatenati a uno

spazio, o a un luogo, ma sono liberi e sono certa che lo Spirito che ti ha

spinta su e giù per le colline vicino a Gekondi per annunciare l’Amore di Dio,

muoverà anche chi ti sta accompagnando nella tua nuova “dimora”, a impegnarsi

per migliorare la propria vita e a lasciarsi toccare dalle necessità del

“prossimo”, come tu hai fatto, cara Nyaatha. Aiutaci a riappropriarci

della gioia della fede, della gioia dell’annuncio, della fierezza e

dell’audacia della testimonianza cristiana.

La

Chiesa, le tue consorelle, la gente del Kenya, non possono fare altro che

cantare con gioia: “Grazie Beata Irene!”».

Maria Luisa Casiraghi

Maria Luisa Casiraghi

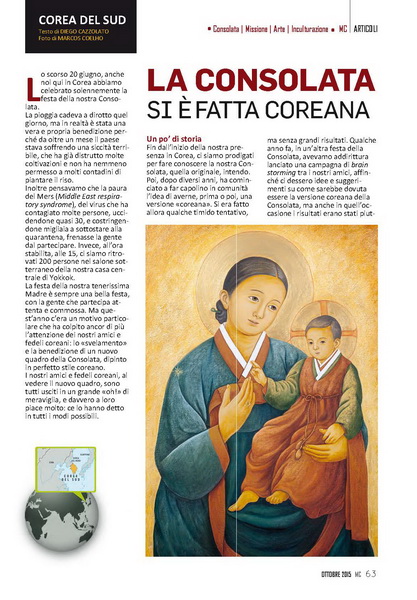

Ridipinto in stile coreano il quadro della Madonna Consolata.

Ridipinto in stile coreano il quadro della Madonna Consolata. Lo scorso 20 giugno, anche noi qui in Corea

Lo scorso 20 giugno, anche noi qui in Corea Un po’ di storia

Un po’ di storia

Le parole dell’autrice

Le parole dell’autrice 1. Un paese diviso

1. Un paese diviso

Nata nel 1997, Rádio

Nata nel 1997, Rádio

Da Nyeri, Cronache

Da Nyeri, Cronache

Un libro,

Un libro,

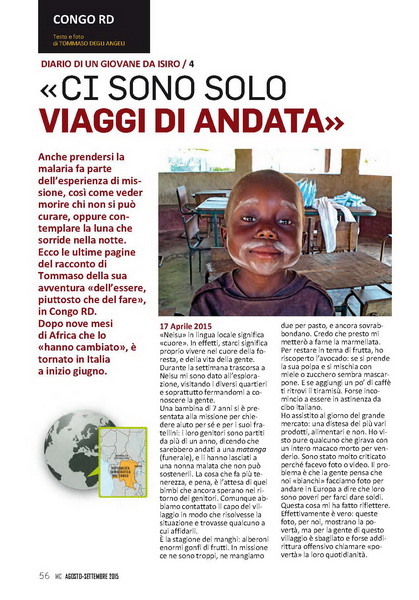

Diario di un giovane da Isiro / 4

Diario di un giovane da Isiro / 4

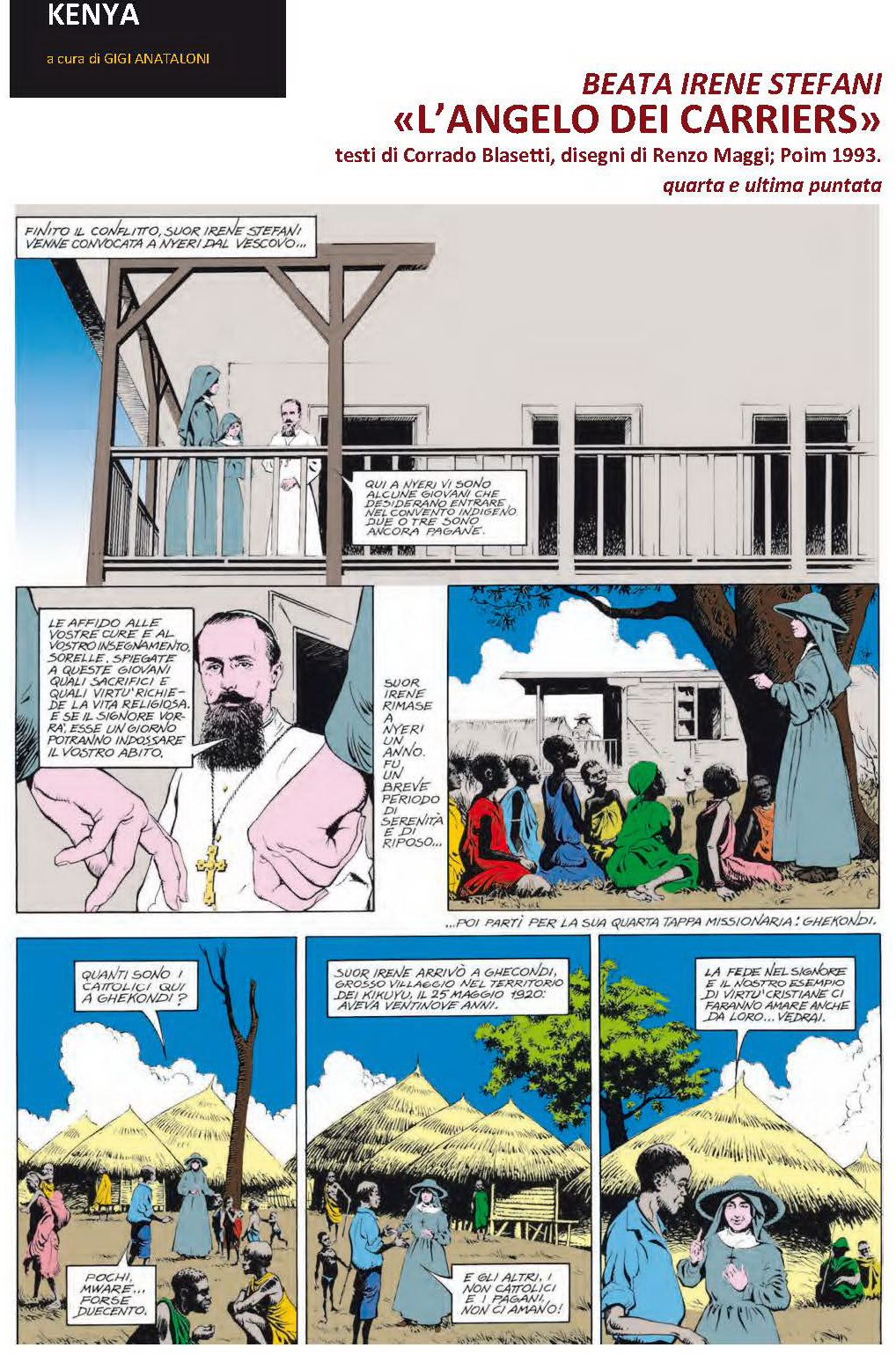

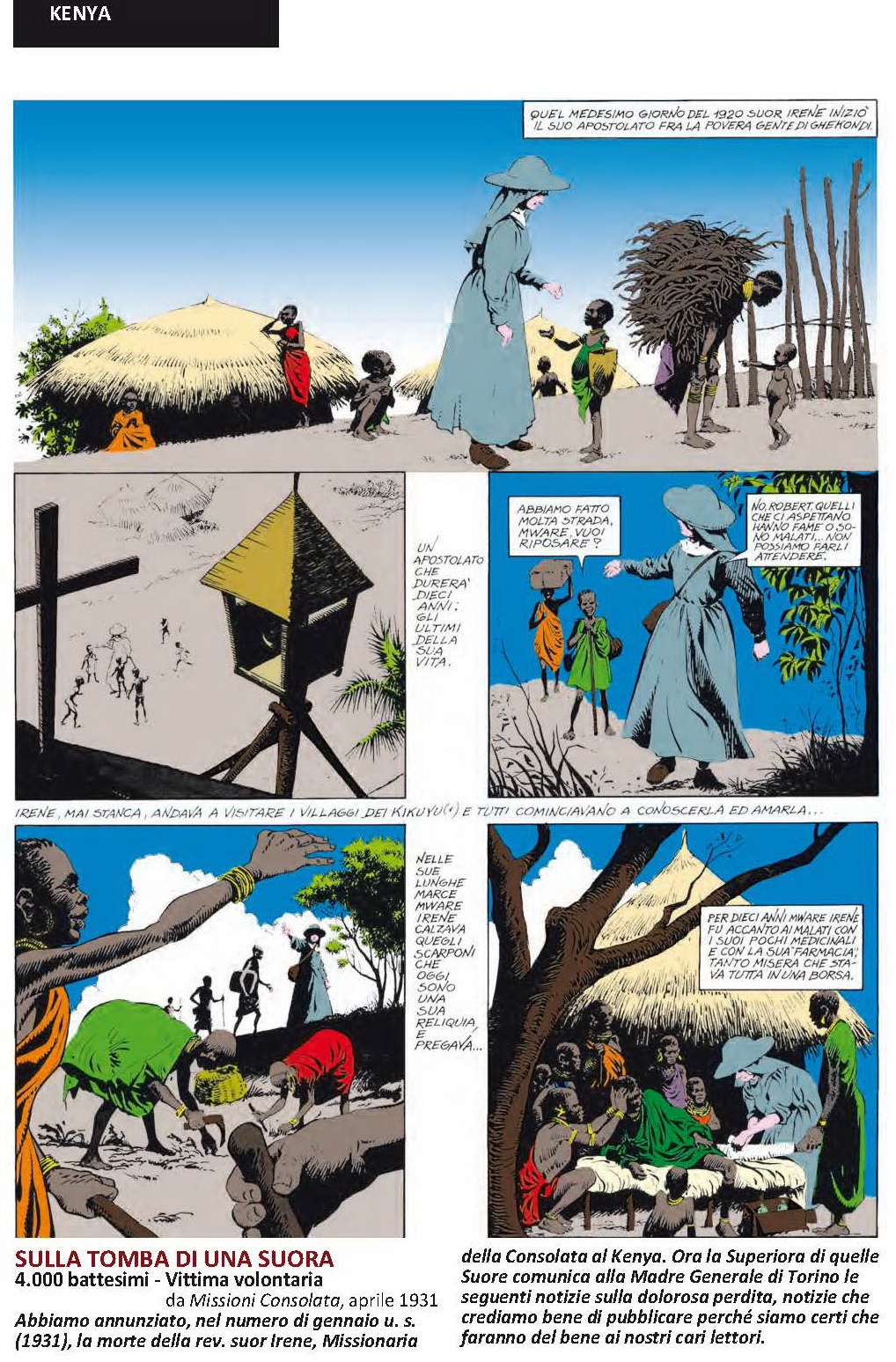

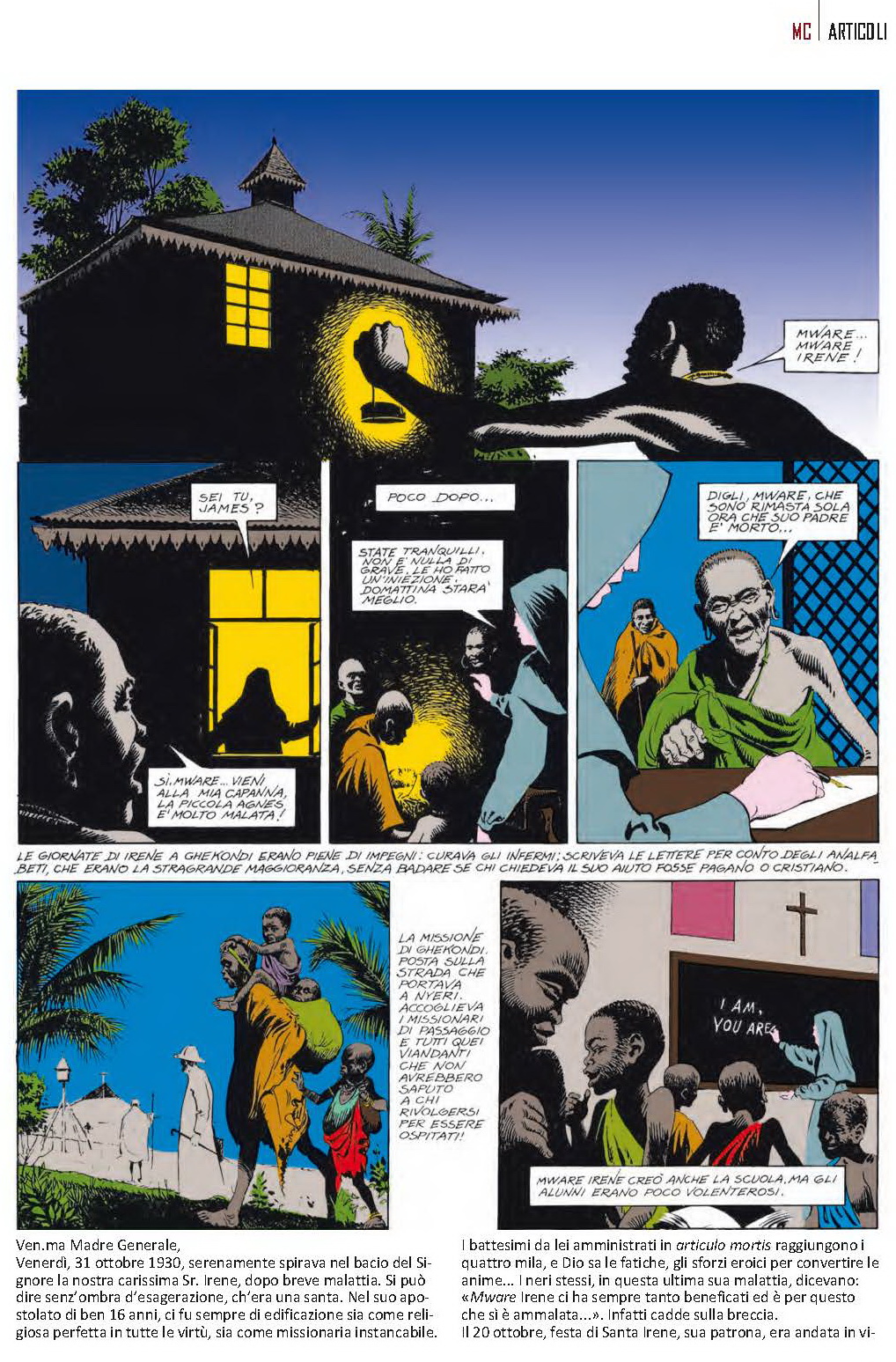

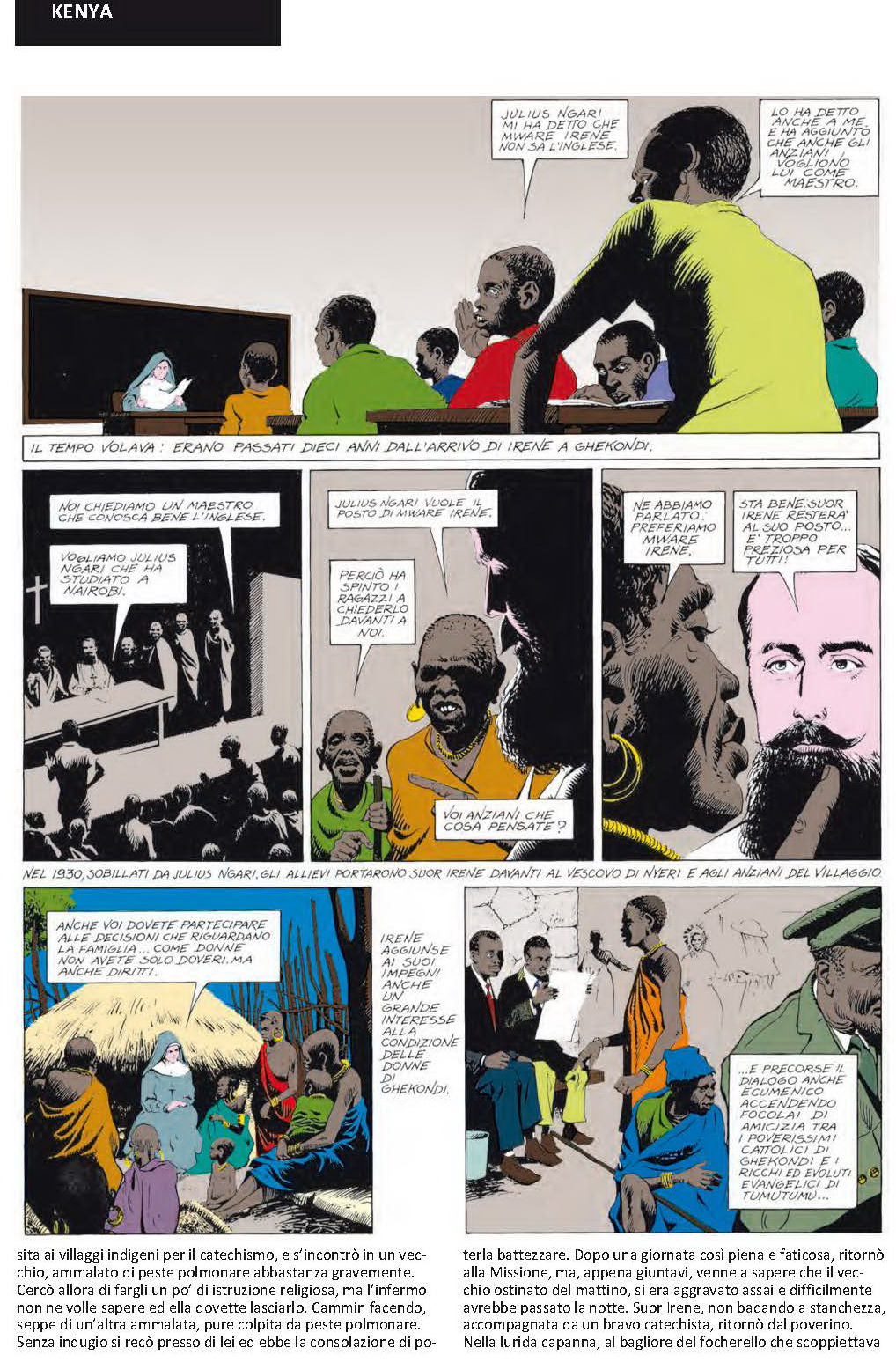

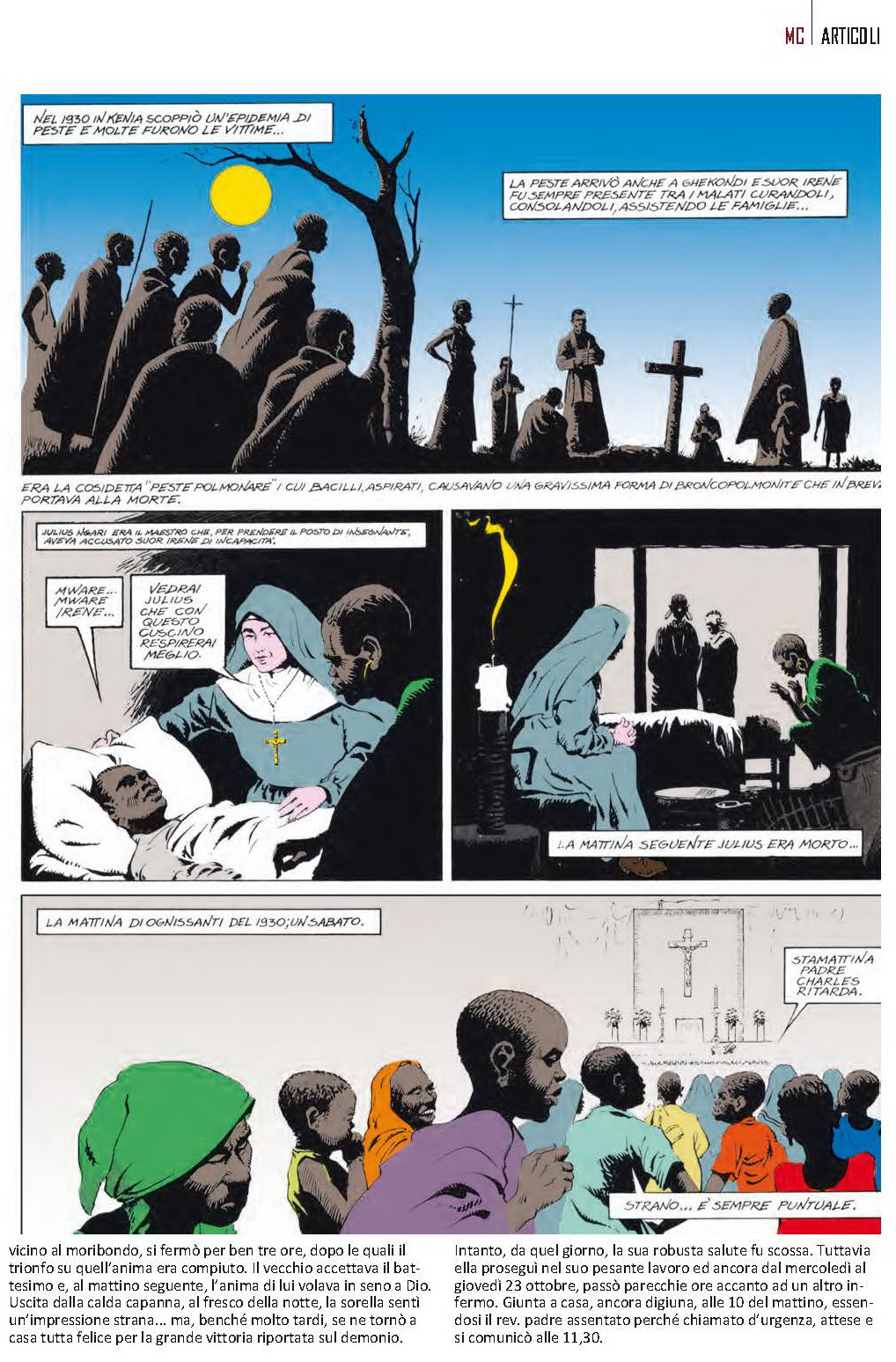

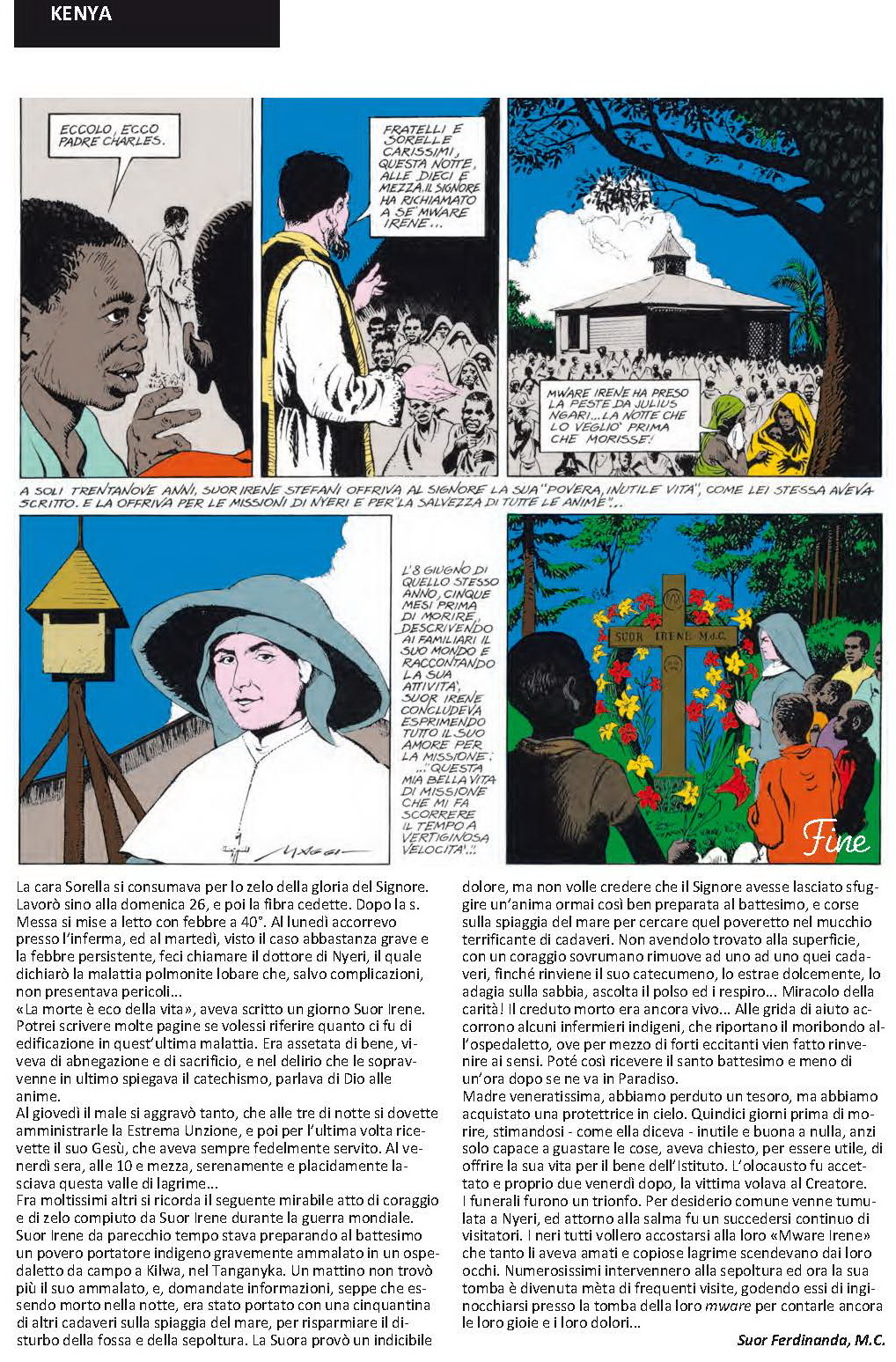

Ultima puntata della vita a fumetti della Beata Irene Stefani, Nyaatha per la gente dell’altipiano centrale del Kenya.

Ultima puntata della vita a fumetti della Beata Irene Stefani, Nyaatha per la gente dell’altipiano centrale del Kenya.

IV CONVEGNO MISSIONARIO NAZIONALE /1

IV CONVEGNO MISSIONARIO NAZIONALE /1

USCIRE.

USCIRE. Immaginiamo quel vecchio gioco in cui un bambino comincia

Immaginiamo quel vecchio gioco in cui un bambino comincia Il rapporto tra centro e periferia non dipende più solo da fattori geografici.

Il rapporto tra centro e periferia non dipende più solo da fattori geografici. Le parole chiave del Convegno sono quindi questi verbi che

Le parole chiave del Convegno sono quindi questi verbi che I nostri verbi quindi devono essere declinati «con

I nostri verbi quindi devono essere declinati «con

Ai confini dell’Europa (5): La Bulgaria

Ai confini dell’Europa (5): La Bulgaria

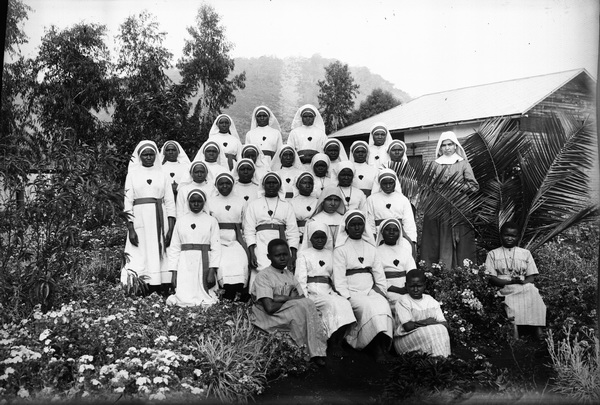

Le Suore di Maria

Le Suore di Maria

Nato a Caramagna Piemonte (Cn) l’8 febbraio 1873, nel 1902

Nato a Caramagna Piemonte (Cn) l’8 febbraio 1873, nel 1902