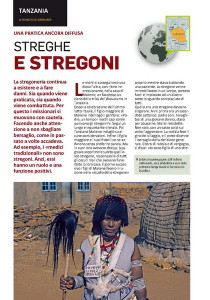

Myanmar storia millenaria porti e caserme

Enormi complessi militari. Vaste zone disboscate per le piantagioni di caucciù. Pagode disseminate ovunque e molto frequentate. Turisti e lavoratori stranieri in cerca di spiritualità, storia e opportunità economiche. Il Myanmar si ricollega al mondo anche attraverso mega progetti di sviluppo (poco sostenibile). Mentre la gente locale si ingegna per uscire dalla miseria. Terza e ultima tappa del viaggio di Claudia in Birmania.

Moulmein, Mon State. In due ore di navigazione sul fiume, da Hpa An raggiungo l’antica Moulmein, prima capitale della colonia britannica. Mi fermerò alcuni giorni, la città è piacevole, ricca di pagode e moschee. Qui la foce del fiume si confonde col mare, che rimane nascosto da un’isola molto grande, visitabile solo con una guida. Nei numerosi villaggi si mantengono vive attività di artigianato molto antico.

Il padrone della guest house di Moulmein, una volta lavorava in miniera, come geologo. Quando ha perso il lavoro è entrato in depressione, come i suoi colleghi che ho incontrato a Loikaw. Si è quindi rivolto alla pratica buddhista della meditazione, e, nel momento in cui ha ristrutturato la bella casa di famiglia sul lungomare, costruita da un commerciante inglese nei primi anni dello scorso secolo, ha creato al primo piano una piccola cappella.

A pochi chilometri dalla città, vi è un centro di meditazione che attira gente da tutto il mondo. Dedico una mezza giornata alla visita di questo complesso di padiglioni, sale con colonnati, ville per gli ospiti. Tutto è immerso in un grande parco. La strada per arrivarci costeggia grandi complessi dell’esercito, delimitati da mura e immersi nel verde. Caserme, scuole speciali, ospedale militare.

Sul viale alberato che conduce alla sala di meditazione femminile, incontro Vivien, califoiana, che mi dà i primi ragguagli: «Qui bisogna restare almeno dieci giorni. La vita è dura, sveglia alle 4,30, colazione alle sei, pranzo alle 10,30, poi nulla fino al mattino successivo. Sei sessioni di meditazione al giorno, si dorme e si mangia gratis, il luogo è finanziato dalle donazioni. Immagino siano cospicue, vista la cura con cui è mantenuto l’elegante complesso».

Ritoo in città e passo in cattedrale per salutare il vescovo Raymond Ray Po, che avevo conosciuto 20 anni fa. Anche lui ha i capelli grigi come me, ma il sorriso sul suo largo viso di Karen è sempre dolcissimo. Giustamente è stato coinvolto nelle trattative di pace con le tribù ribelli, che hanno portato al cessate il fuoco.

La cittadina di Ye

Tutti, anche il vescovo, mi avevano detto di evitare la cittadina di Ye, troppo calda e poco interessante. Però io devo sostarvi per interrompere il lungo viaggio verso Dawei (conosciuta anche come Tavoy). Lascio Moulmein attraverso un territorio completamente disboscato per fare spazio a vaste piantagioni di alberi di caucciù. Certo deve essere un privilegio appartenere alla casta che comanda e possiede queste proprietà, nonostante pare siano in crisi per il crollo dei prezzi.

Al mio arrivo scopro che Ye è una città vivace, con un bel lago, tante pagode dorate e alberi maestosi. Trovo alloggio da David, un americano della Florida, arrivato due anni fa dalla Thailandia dove viveva con Winnie, originaria di questa provincia, e la figlia di sei anni, Emma. Non desidera ritornare in patria. Ha comprato una casa con vista sul lago e la sta trasformando in guest house. Mi trovo bene, con la bambina che gioca e la moglie che cuce a macchina davanti alla mia stanza. Arrivano altri ospiti: Laura è una giovane americana che sta viaggiando da mesi in Oriente alla ricerca di luoghi di meditazione. Due settimane fa il padre l’ha raggiunta a Bangkok da una cittadina dello stato di Washington. Si fermeranno solo un giorno perché l’anziano padre ha problemi di salute ed è costretto a ritornare a Bangkok.

Mentre David taglia piastrelle per finire il bagno, scendo in paese e trovo piacevole anche il tessuto urbano, fatto di case di legno curate, botteghe, pagode e monasteri. Verso sera mi fermo sul marciapiede davanti al monastero delle monache dove una donna scodella mohinga (la zuppa tradizionale a base di pesce, cipolle e legumi) in ciotole e sacchetti per una fila di clienti che la porteranno a casa. Mi siedo al tavolo con altre dame e comunichiamo a gesti. Quando mi alzo per pagare, scopro che la mia vicina lo ha già fatto per me ed è sparita.

Hpa An e Ye sono due nomi insoliti di due città che ricorderò legate a momenti magici, con gente laboriosa e ospitale.

Tutti sono al lavoro, nei cantieri stradali, nei campi, nelle piantagioni, e vedo un certo benessere, dovuto a queste attività.

La sera David insegna inglese ai giovani che ne hanno bisogno. Ha a disposizione un’aula del liceo, dove sono presenti anche due insegnanti locali, desiderosi di collaborare. Coinvolgono anche me, Laura e il padre, professore di inglese in un college. Siamo felici perché sentiamo interesse da parte di questa gente, da tanti anni chiusa al mondo.

I bambini ci stanno a guardare dalle porte aperte sulla via e alla fine della lezione ci travolgono con il loro entusiasmo.

Fisheries

Stamattina, andando in stazione, ho incontrato Soe Soe, un farmacista molto gentile. Mi invita a casa sua, e conosco la moglie cinese e i tre ragazzi. Soe Soe ha studiato a Yangon e si è laureato nel 1988. Oggi è sabato e, non avendo impegni, mi propone di andare alle fisheries (le pescherie). Usciamo da Ye in moto e attraversiamo le risaie oramai secche, e file di palme da zucchero, con le scale di bambù che consentono agli uomini di arrampicarsi per raccogliere il succo. Ci avviciniamo alla costa dove vengono fatti seccare i gamberetti su grandi teli azzurri. Le donne li lavorano con un rastrello. I ragazzi riempiono sacchi e li caricano.

Entriamo nel villaggio dove Soe Soe è molto conosciuto perché lo rifornisce di paracetamolo. C’è un forte odore di pesce secco. In un capanno le donne fanno la prima selezione di gamberetti. Passiamo alla sala macchine dove si separa la polpa dal guscio, che viene poi tritato per fae mangime o concime. In un altro capanno buio rimbomba un suono di martelli. Le ragazze battono i filetti di pesce secco. Qui si usa far seccare anche le meduse, utili per una certa zuppa.

Quando mi vedono, le ragazze si aprono al sorriso, scompare l’aria mesta che avevano prima, ma continuano il lavoro.

Nel porto canale si sta lavorando per riparare le barche dei pescatori che trascorrono la stagione della pesca al largo, su grandi zattere di bambù, molto rudimentali. Come unico riparo, una piccola tenda. I pescatori vengono rifoiti di acqua e cibo dalle barche di appoggio.

Pasqua a Dawei

Lascio Ye la mattina di Pasqua (2015, ndr), insieme a Laura e Maury. La strada è in rifacimento. La stanno allargando, e il lavoro è intenso. Dobbiamo guadare i numerosi fiumi in secca perché i ponti in cemento devono essere ultimati. Per la prima volta vedo anche pale meccaniche al lavoro: fin’ora, per la costruzione di strade, avevo visto solo ragazzine che portano ceste di pietre.

A Dawei si dovrebbe realizzare il progetto di un porto profondo che consentirebbe alle navi container di evitare lo stretto di Malacca e Singapore. Una zona industriale sarà collegata alla Thailandia da un’autostrada, già in costruzione: Bangkok è molto vicina. La regione del Thanintharyi, in cui mi trovo, è strategica, molto ricca di risorse naturali, e la sua gente è attiva e laboriosa.

Aprile è uno dei mesi più caldi, e Dawei si prepara per il «water festival» (la festa delle acque), che tra una settimana avrà qui la sua celebrazione più festosa.

Prima di lasciare questa città giardino dalle belle case coloniali, in cui palazzi e alberghi ne stanno già cambiando l’aspetto, vorrei trovare la chiesa cattolica, e non è facile. Seguendo musica e canti, trovo il tempio indù dove è in corso una processione. Alcuni carri decorati sono trascinati da uomini che hanno uncini agganciati al dorso e alle guance. Non vedo segni di ferite, ma è impressionante. Proseguo verso la moschea, incontro musulmani biancovestiti e chiedo loro indicazioni. Loro sanno dove si trova la chiesa di Nostra Signora del Soccorso, dietro il mercato coperto, nascosta da alberi frondosi.

Padre Matthew sta preparando nel cortile la cena di Pasqua per i donatori che sostengono il convitto per 120 studenti provenienti da villaggi remoti, abitati da Karen che, anche qui, hanno sofferto le violenze dell’esercito governativo. Ho chiesto se fosse possibile trovare una bici in affitto, e una donna mi ha ceduto la sua per mezza giornata. Non ha voluto denaro, poi ho saputo che ha il marito malato in casa, lavora di giorno, e la sera apre una cucina sul marciapiede accanto alla sua abitazione. Ho cenato da lei: un piatto di noodles per pochi centesimi.

Maung Ma Kan

Impossibile costeggiare il mar delle Andamane: gli estuari dei fiumi lo impediscono. Con un moto taxi dobbiamo superare le colline per arrivare a Maung Ma Kan, il villaggio di pescatori dove trovo alloggio da Julien e sua moglie Zema, una giovane, intraprendente signora di Dawei. Julien è francese di stirpe contadina, nato in un villaggio del dipartimento della Lot. Sin da piccolo il nonno lo aveva portato a pescare nei torrenti. Il mare era lontano, allora, ma la tecnica appresa e la passione per la natura gli sono serviti quando ha deciso di trasferirsi in Thailandia.

Appena è stato possibile, la coppia ha lasciato Phuket, dove si erano conosciuti, e da otto mesi hanno aperto un piccolo ristorante con qualche capanno ombreggiato da palme e circondato da uno spazio verde vicino al mare. La lunga spiaggia grigia è bordata da una fila di casuarine (piante tipiche della zona, ndr) e tettornie di bambù per le merende delle famiglie.

Mare basso, acqua calda, riesco a fare nuotare le due bambine che vivono con Zema e Julien. Hanno perso la mamma, forse è andata in Thailandia a lavorare, non ho capito. Chiamano Zema zia, e me nonna. Pyiu Pyiu ha dieci anni, Elisa ne ha appena compiuti tre.

Il villaggio di Maung Ma Kan ha un grande mercato dove la mattina robuste dame preparano cibi squisiti per la colazione. Il settore del pesce è interessante, con grossi molluschi che fuoriescono dalle conchiglie, le nere aquile di mare, i barracuda, i pesci seccati. Tutto è esposto per terra.

Da noi arrivano alcuni giovani francesi e due ragazze di Monaco, gente simpatica con cui parlare la sera. Si fermano pochi giorni e con le moto vanno a cercare le spiagge remote, di sabbia bianca con le rocce. Vanno verso Sud e anche verso Nord dove, a dieci km da qui, dovrebbero iniziare i lavori per il porto di Dawei.

Julien dubita che sia possibile realizzare un porto profondo in questo mare sottile.

Sono arrivati i russi. La sera li vedo scaricare grosse sacche nere da un pullmino, poi cenano al tavolo sotto la pergola, separati da noi. Due di loro mi sembrano guardie del corpo, sono giganteschi, muscolari. Uno ha uno sfregio sul viso: inquietante. Gli altri due sono normali ma ben solidi, tipo Putin. Rimangono qui quattro giorni per la pesca d’altura, fatta col fucile in apnea. Julien li porta alle isole in barca e ritorna la sera sfinito, con le prede e il filmato. L’ultima sera riesco a parlare con loro: lo sfregiato non è quasi mai uscito dal bungalow. Vengono da Irkutzk, in Siberia, abitano in Cambogia, sono stanchi di Sihanouk-ville, e stanno cercando un mare ricco e un posto tranquillo.

Ingenuamente, parlando di Siberia, cito un libro di Dostoevskij che sto leggendo, non ne sanno nulla e neppure conoscono Tolstoj.

Claudia Caramanti

(terza puntata – fine)