Nicaragua. Rosario&Daniel Ortega spa

Lo scorso novembre Daniel Ortega è stato rieletto presidente del Nicaragua. Sua moglie Rosario Murillo, vicepresidente. In questa intervista María López Vigil, caporedattrice di Envío, prestigiosa rivista dell’Università Centroamericana (Uca) di Managua, traccia un quadro fosco della coppia presidenziale che da 10 anni guida il paese.

Quell’uomo con i baffetti, gli occhiali «a goccia» e un’uniforme verde militare era per molti – anche per chi scrive – un’icona. Lui, Daniel Ortega Saavedra, era il leader del Frente sandinista de liberación nacional (Fsln) che aveva liberato il piccolo Nicaragua dalla dittatura di Anastasio Somoza e resistito per 10 anni (dal 1979 al 1989) alle pressioni militari e politiche degli Stati Uniti, all’epoca guidati da Ronald Reagan.

Dopo gli accordi di Managua (agosto 1989), il paese centroamericano toò alla normale dialettica democratica. Daniel Ortega fu sconfitto nelle presidenziali del 1990 (da Violeta Chamorro), del 1996 (da Aoldo Alemán) e del 2001 (da Enrique Boloños). Nel 2006 Ortega vinse le elezioni, ripetendosi nel 2011.

Lo scorso 6 novembre Daniel Ortega, oggi 71enne, è stato eletto presidente per la terza volta consecutiva, mentre sua moglie Rosario Murillo è stata nominata vicepresidente. Un’abbinata familiare che non rappresenta un delitto, ma certamente non appare come una scelta eticamente opportuna.

Per parlare delle elezioni e del decennio della famiglia Ortega abbiamo rivolto qualche domanda a María López Vigil, giornalista e scrittrice, caporedattrice di Envío, la rivista pubblicata dall’Università Centroamericana (Uca) di Managua. Va ricordato che la Uca, fondata dalla Compagnia di Gesù nel 1960, è senza dubbio uno dei più noti e prestigiosi istituti universitari dell’America Latina.

I dubbi sulle elezioni

Maria, Daniel Ortega e Rosario Murillo hanno vinto di nuovo. Tutto bene?

«Non sapremo mai i numeri ufficiali di queste elezioni. Da otto anni le autorità elettorali mentono e tutti lo sanno in Nicaragua. Eppure Daniel Ortega non ha stravinto. In ogni caso, ha vinto perché ha preparato tutto per non avere né osservatori inteazionali né partiti reali in competizione. Noi abbiamo calcolato un 70% di aventi diritto che non sono stati a votare, arrivando all’80% nelle zone rurali. Quindi, il 72,5% ottenuto da Ortega è stato calcolato su appena un 30% di votanti. Sarebbe corretto definirla una vittoria di Pirro».

Dopo le elezioni, l’emittente TeleSur ha commentato: «Con il suo processo elettorale esemplare, la democrazia nicaraguense è attaccata con aggressività dai governi e dai media occidentali. (…) Nelle elezioni statunitensi del 2012 Barack Obama vinse con l’appoggio del 31,5% (…). Daniel Ortega ha vinto con un appoggio del 49,4%» (TeleSur, 10 novembre). Dove sta la verità?

«In queste elezioni chi ha vinto è stata l’astensione. Qualcosa di molto significativo in Nicaragua, dove alla gente piace votare, perché le persone hanno “fede elettorale”. Le cifre diffuse dal disprezzato Comitato elettorale non sono credibili. Sono state precedute da tre frodi elettorali provate (2008, 2011 e 2012). Il problema elettorale in Nicaragua è molto grave perché il sistema è collassato».

La povertà resiste

Nel 2015 l’economia nicaraguense ha registrato una crescita del 4,5% (dato Fmi). Significa che il modello economico di Ortega funziona?

«Il governo di Ortega non è progressista. La spinta che ha avuto l’economia del Nicaragua si è basata sull’aiuto venezuelano (si tratta di ingenti prestiti petroliferi che tuttavia sono molto diminuiti negli ultimi due anni, ndr), aiuti che il presidente ha privatizzato. Il modello economico ha favorito fondamentalmente il grande capitale e per questo l’Fmi ogni anno si congratula con Daniel Ortega».

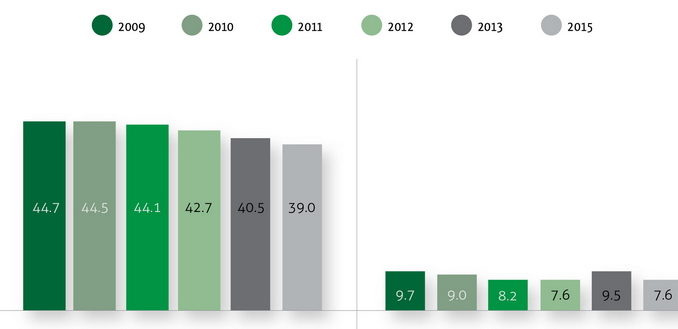

In questi anni il livello della povertà generale è diminuito in maniera significativa: era del 44,7% nel 2009, è sceso al 39,0% nel 2015 (dati Fideg).

«Ortega e Murillo sono al governo ormai da dieci anni. Sono diventati milionari con le entrate della cooperazione petrolifera venezuelana. La diseguaglianza sociale è maggiore oggi che dieci anni fa. I problemi principali del paese sono la disoccupazione e i cattivi impieghi (la cosiddetta occupazione informale): 8 su 10 nicaraguensi lavorano in proprio, senza un salario fisso e senza previdenza sociale. L’emigrazione verso Costa Rica e Panamá è massiccia. Le rimesse in dollari che gli emigrati inviano alle loro famiglie sono un sostegno importante per la gente più povera del paese. Il Nicaragua continua a detenere il record di paese più povero del continente dopo Haiti, anche se la differenza tra i due paesi rimane abissale».

Secondo la Cepal, organizzazione delle Nazioni Unite, nella classifica della povertà il Nicaragua viene però dopo di Haiti, Honduras, Guatemala e Messico.

«Premesso che entrare nella “competizione” per chi è più povero è comunque un fatto negativo, le prove per stabilire chi lo è di più sono sempre differenti».

La povertà è un’eredità storica. Cosa manca per diminuirla?

«Il problema principale da risolvere perché il paese superi la sua storica povertà è il sistema educativo di bassissima qualità. Abbiamo le maestre e i maestri peggio pagati dell’America Centrale e la minore percentuale del bilancio nazionale investito nell’educazione (2,5%). L’attuale governo non ha fatto nulla per migliorare l’istruzione».

Gli Ortega sostengono che il loro governo è un governo inclusivo.

«Ortega ha incluso nel suo governo la grande impresa privata e la élite imprenditoriale di sempre. Sono i suoi alleati più sicuri, suoi soci anche in varie attività. Per i più poveri ci sono i cosiddetti “programmi sociali”: borse alimentari mensili, maiali e galline per le donne rurali, lamiere di zinco per i tetti, crediti senza interesse per micro-attività urbane… Non c’è dubbio che alleviano la povertà e che i poveri gradiscano molto queste misure, però non risolvono il problema. La sola cosa che sradicherebbe la povertà sarebbe una occupazione stabile con un salario dignitoso.

Il 6 novembre molti di questi poveri, pur beneficiati con i programmi sociali, non sono andati a votare per Ortega. La gente è stanca del controllo sociale che questo governo impone, che si manifesta in varie maniere, più nelle zone rurali che a Managua e in altre città».

Ciò che resta del sandinismo

Mi pare che il sandinismo di oggi sia completamente differente da quello di ieri. Mi sto sbagliando?

«Tutti abbiamo ammirato il sandinismo e da anni siamo tristi per la situazione che viviamo qui. Però non serve a nulla dissimulare e mentire sul Fsln e su Ortega e la sua gente. Non sono sandinisti. Il sandinismo continua a essere vivo in Nicaragua, tuttavia non nelle istituzioni. In altre parole, non c’è alcun sandinismo nell’attuale Fsln».

Cos’è il sandinismo, María?

«È una delle radici di questa nazione. Il sandinismo è giustizia sociale e sovranità nazionale. Oggi invece ci sono diseguaglianza e ingiustizie».

Sovranità nazionale… Com’è la storia del progetto del Grande canale interoceanico nelle mani di Wang Jing, proprietario del gruppo cinese Hknd?

«Ortega è un “vendepatria” come diceva Sandino dei politici del suo tempo. Ha venduto il paese a una impresa cinese perché faccia un canale interoceanico. E anche se non lo facesse, perché questo progetto è una truffa e una pazzia, c’è una legge che già oggi permette a quella impresa e al gruppo di Ortega di appropriarsi delle terre per l’ipotizzato canale e i progetti ad esso associati».

Tuttavia, il Fronte sandinista di liberazione nazionale (Fsln) continua a vivere ed esistere, o no?

«In realtà il Fsln non esiste, perché è un partito privo di strutture. Quello che c’è è l’”orteguismo”, un progetto politico-familiare che viene comparato con quello di Somoza. In varie occasioni è stato detto: “Ortega e Somoza sono la stessa cosa”. Evidentemente sono passati gli anni, il mondo è diverso, il Nicaragua anche. Assomiglia a Somoza per l’autoritarismo, per il controllo familiare del paese, per la capacità repressiva (specialmente nelle zone rurali), per l’arricchimento personale e del gruppo dei suoi amici, per la corruzione e l’utilizzo privato delle risorse pubbliche».

In Nicaragua operano società multinazionali?

«Certamente. C’è la Cargill, ricevuta con tutti gli onori da Ortega.

C’è l’impresa mineraria canadese B2Gold. C’è la Monsanto. Ci sono zone franche coreane, taiwanesi, statunitensi. Perché il Nicaragua attira tanti investimenti stranieri, di multinazionali e altre imprese importanti? La ragione principale è che il Nicaragua ha i salari più bassi di tutta l’America Centrale. La manodopera è così a buon mercato che è l’unica che può competere con i più bassi salari dei paesi asiatici. Il Salvador ha un salario minimo del 50% superiore al nostro, quello dell’Honduras è due volte maggiore, quello del Guatemala è appena più alto di quello honduregno e quello del Costa Rica è quattro volte maggiore».

Queste multinazionali provocano disastri come negli altri paesi dell’America Latina? Anche in Nicaragua l’ambiente e la natura sono in pericolo?

Le imprese minerarie stanno facendo disastri ambientali ovunque esse lavorino, come nel resto dell’America Latina. In questo momento il governo ha dato in concessione il 10% del territorio nazionale per lo sfruttamento minerario, specialmente dell’oro».

La Chiesa cattolica e le chiese evangeliche

Qual è il ruolo della Chiesa cattolica del Nicaragua? Un tempo, specialmente con il cardinale Obando y Bravo, è stata una grande nemica del sandinismo. Oggi è alleata della famiglia presidenziale. Per favore, María, una spiegazione…

«La gerarchia della Chiesa cattolica è divisa, come in tutte le parti del mondo. Ci sono quattro dei dieci vescovi della Conferenza episcopale del Nicaragua che hanno posizioni critiche verso il governo Ortega. Gli altri mantengono posizioni ambigue: in alcuni momenti sono favorevoli al governo, ma generalmente preferiscono il silenzio. Il vescovo ausiliare di Managua, mons. Silvio José Báez, è l’unico che ha sempre mostrato una posizione critica. Nelle elezioni del 6 novembre non è andato a votare sostenendo pubblicamente che il processo elettorale era viziato alla radice».

E le chiese evangeliche? Come sta accadendo in molti paesi latinoamericani, anche in Nicaragua la loro diffusione tra la popolazione è rapida.

«Sì, come in tutto il Centramerica e in tutta l’America Latina, esse sono cresciute in maniera esponenziale. In generale, leggono la Bibbia in una maniera che porta al fondamentalismo e a passività e rassegnazione davanti alla realtà. Ci sono le chiese protestanti storiche (battisti, anglicani), ma sono in chiara minoranza rispetto alle denominazioni evangeliche, che sono sempre più numerose, soprattutto nei quartieri poveri delle città e nei distretti rurali».

Le minoranze indigene

Qual è la situazione delle etnie indigene del Nicaragua? Sono 520 mila persone pari all’8,9% della popolazione totale.

«L’etnia maggioritaria è la Miskita. Al secondo posto c’è l’etnia Mayangna. L’etnia Rama è molto ridotta. Ci sono poi i Garifunas come in Honduras.

Queste quattro etnie occupano zone del Nord e Sud Caribe. Storicamente queste regioni, immense e ricche di risorse naturali, erano state ignorate o soggiogate dal governo centrale. Oggi, ogni volta di più, quelle terre sono invase da gente di altre parti del paese, con il tacito consenso di questo governo. È sempre successo. Ma in questi anni è aumentato il conflitto, anche armato, tra gli indigeni e gli invasori, con l’esercito che rimane a guardare».

Cosa spera per il presente e per il futuro di questo paese?

«Spero in un paese migliore, più giusto e più felice. Credo che un altro Nicaragua sia possibile. Anche se non nel breve periodo».

Il potere e le persone

Le risposte di María López Vigil sono dure. A noi rimane in testa il solito dilemma: sono gli anni che cambiano le persone o è il potere che le cambia indipendentemente dagli anni?

Paolo Moiola

Siti internet:

- www.envio.org.ni

È il sito della rivista Envío, fondata nel 1981. - www.uca.edu.ni

Il sito dell’Università Centroamericana di Managua. - www.cenidh.org

Il sito del centro nicaraguense per i diritti umani. - www.ans21.org

È il sito dell’associazione «Alteativa Nord Sud per il XXI secolo» che dal 1993 si occupa di Nicaragua (e di Guatemala) e traduce in italiano anche la rivista Envío. - www.cse.gob.ni

Il sito del Comitato elettorale del Nicaragua. - www.telesurtv.net

Il sito dell’emittente Telesur.

Archivio MC:

- Paolo Moiola, Mais, fagioli e disoccupazione, dicembre 1995.

- José Carlos Bonino, Mondi locali ed ecosistemi a rischio, aprile 2005.

- José Carlos Bonino, Un anno con Daniel, dossier, febbraio 2008.

- José Carlos Bonino, Con chi stanno gli impoveriti?, dicembre 2012.