Madagascar: Un paradiso (quasi) naturale

testo di Marco Bello |

La quarta più grande isola del pianeta è terra di una natura unica e splendida. Vi abita un popolo ospitale. Ma alcuni mali comuni la affliggono: corruzione, degrado ambientale, trafficanti di animali. Ne abbiamo parlato con la società civile.

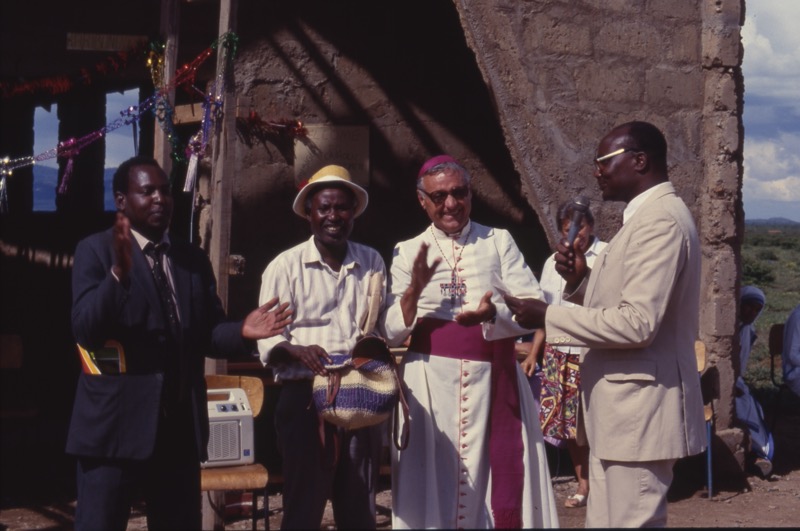

«Questo momento è critico, ma da sempre la situazione del paese è difficile sotto tanti punti di vista: morale, sociale, economico. Per cause diverse, non sempre i governanti, pure con buona volontà, sono stati all’altezza di dirigere un paese non semplice». Chi parla è monsignor Rosario Vella, vescovo di Moramanga, nel Centro Est del paese (vedi box sotto).

Da novembre, sulla Grande isola i prezzi degli alimenti di base sono aumentati in modo vertiginoso. Quello del riso – cibo più importante della popolazione – è raddoppiato, ma anche olio e zucchero hanno visto grossi incrementi, tanto che molte famiglie hanno ridotto i beni acquistati, e quindi la quantità di cibo mangiato nel quotidiano.

Ancora una crisi

Una parte della crisi è imputabile alla pandemia da coronavirus, che però, fortunatamente, qui ha colpito poco.

A causa della pandemia, il presidente Andry Rajoelina ha imposto in primavera un mese di blocco, durante il quale era proibito entrare e uscire dalle città, i trasporti non funzionavano, le frontiere sono state chiuse.

«Soprattutto la chiusura delle frontiere ha avuto un impatto sull’economia. Sapendo che l’ingresso di valuta dipende dal commercio verso l’estero, ma non abbiamo potuto esportare – ci racconta Tsimihipa Andriamazarivo, coordinatore della Ong Tolotsoa -. Inoltre il blocco totale del turismo, è stato penalizzante per tutto il comparto. Abbiamo avuto una forte svalutazione della moneta nazionale e quindi un deterioramento del tessuto economico. Nel paese i trasporti sono stati interrotti, e il commercio interno bloccato. La popolazione non ha potuto generare un reddito in modo normale. L’azione principale del governo è stata la distribuzione di viveri e altri aiuti sociali, ma non ha potuto impedire la crisi».

Va ricordato che il Madagascar è esportatore di pregiati generi alimentari, come le spezie. Continua l’attivista: «C’è stata la campagna agricola della vaniglia, ma i prezzi erano molto bassi. Adesso c’è la campagna della litchi (o ciliegia cinese, piccolo frutto dolce, molto consumato in Francia, ndr), ma il problema è lo stesso. La pandemia è durata troppo, e gli esportatori hanno comprato al ribasso». E, fatto grave, sottolinea Tsimihipa, non si vede un’azione governativa: «Il parlamento è in sessione per la legge di bilancio del 2021, ma nella bozza non appaiono misure di appoggio al settore privato e per la creazione di impiego. Non ci sono interventi per la ripresa economica. Molte imprese e attività commerciali hanno chiuso o hanno ridotto il personale per riuscire a sopravvivere. La situazione è critica a livello privato, e c’è attesa per un’azione governativa che non si concentri sulla raccolta delle imposte, ma piuttosto su misure di appoggio al tessuto economico, per la situazione post covid». Tsimihipa si chiede ad esempio come ripartire con il turismo, che in tempi pre covid era stimato a circa il 6,1% del Pil e si è praticamente azzerato. «Sviluppare turismo interno? Avevamo come obiettivo 500mila turisti annuali. Non è stato fatto questo piano strategico».

«Siamo in attesa del Quadro di concertazione e dialogo che è previsto dal Piano multisettoriale d’urgenza (Pmdu) elaborato dal governo in giugno. È previsto un decreto che nomini il comitato di pilotaggio del piano, dove ci sarebbero rappresentanti del settore privato, società civile, collettività locali, ma ancora non è stato fatto. Piuttosto si sta facendo la legge di bilancio senza tenere in conto il post covid».

Corruzione

L’Ong Tolotsoa, nata nel 2010, si occupava inizialmente di questioni legate all’iscrizione allo stato civile dei bambini in difficoltà. «In queste attività ci siamo imbattuti in molti casi di corruzione, e abbiamo scoperto come il fenomeno fosse diffuso. Abbiamo dunque deciso di riorientare le nostre attività, impegnandoci nella lotta alla corruzione e nella promozione della buona governance del paese, nell’educazione civica e alla cittadinanza, e nella responsabilizzazione dei giovani. Tutto questo lo facciamo attraverso progetti». Nel 2014 Tolotsoa ha realizzato un sito internet, sul quale qualunque cittadino può denunciare casi di corruzione, piccoli o grandi, che gli sono capitati nel servizio pubblico. «Uno degli effetti è stato quello di avere dei dati, una statistica globale sugli atti di corruzione, i numeri, la posta in gioco e i servizi più toccati. Questi ultimi sono risultati la giustizia, le forze dell’ordine e il parlamento. Tutto questo è stato utile per orientare la lotta anticorruzione. I nostri dati sono inoltre stati confermati da uno studio dell’Ong Transparency International». Con questo progetto Tolotsoa ha vinto un premio internazionale sulla trasparenza, che l’ha incoraggiata ad andare avanti. «Un altro settore nel quale abbiamo iniziato a impegnarci è la valutazione delle politiche pubbliche, con un progetto che realizza un osservatorio cittadino delle attività parlamentari».

Il progetto si chiama balaky.org, ancora una volta un sito, che vuole essere uno strumento che aiuta ad avvicinare la gente a questa istituzione: «Fare in modo che i cittadini siano in grado di dibattere sulle questioni importanti, che ci sia più prossimità con le decisioni prese nelle due camere. Con l’obbiettivo di collegare i rappresentanti ai cittadini, per ottenere più efficacia, ma anche per far passare il messaggio che stiamo monitorando il parlamento. Con questo speriamo che si riduca il rischio di scandali, come quelli di corruzione avvenuti nella passata legislatura. Scandali che hanno creato una disaffezione del popolo all’istituzione».

Ambiente: si salvi chi può

Il Madagascar è un santuario della biodiversità unico al mondo, ma il degrado ambientale e lo sfruttamento delle sue risorse naturali lo hanno reso il quinto paese più vulnerabile ai cambiamenti climatici. «Abbiamo più di 8 milioni di ettari di foreste naturali, ma negli anni ’50-’60 ne avevamo il doppio. Tutto è scomparso con un ritmo di 100mila ettari di foresta all’anno». È l’attivista ambientale Ndranto Razakamanarina che ci parla. Mette l’accento sulle organizzazioni criminali dietro le quali c’è il taglio e l’esportazione di legname pregiato, e su quelle che catturano e «trafficano» animali protetti. Organizzazioni spesso colluse con la politica.

«Un motivo è la povertà diffusa – ci spiega l’attivista -, perché spesso il degrado delle risorse naturali è opera della gente vulnerabile, assoldata dai trafficanti di legno pregiato e di animali protetti, i cui responsabili non sono mai arrestati. Tra loro c’è gente di potere. Tutti quelli che sono passati ne hanno approfittato».

Il Madagascar è anche molto ricco di risorse minerali, ci ricorda Ndranto, e pure su questo c’è «un grande furto, che sia l’oro o le pietre preziose, non sono sfruttate per il bene del paese ma per il profitto di pochi».

Ndranto ha una lunga esperienza. Ingegnere forestale, dopo aver lavorato molti anni con Ong internazionali, ha fondato una rete di associazioni ambientaliste: «Nel 2009 ho creato Alliance voahary gasy (ovvero alleanza natura malgascia, Avg), una piattaforma di 30 associazioni e Ong che si battono per l’ambiente». Sono tutte entità malgasce, ci tiene a precisare: «Alcune organizzazioni internazionali volevano entrare, ma queste hanno sempre la preoccupazione di essere espulse se denunciano il governo, pur avendo dati verificabili in mano. A noi nazionali al massimo rischiamo l’arresto», e scoppia in una fragorosa risata.

«La nostra prima azione è stata nel 2009, quando il governo uscente aveva fatto un decreto per l’esportazione di legno di rosa (palissandro) soprattutto in Cina. Al loro arrivo, i golpisti (si veda box, ndr) hanno fatto pure loro un decreto simile, sempre illecito. Abbiamo denunciato tutto al tribunale del Consiglio di stato, ma quando c’è un governo golpista, tutte le istituzioni gli appartengono, quindi non abbiamo vinto».

«Lavoriamo per una giustizia ambientale: da un lato per il rispetto delle leggi, e dall’altro per la giustizia per le comunità svantaggiate che hanno scelto di proteggere l’ambiente.

Le nostre azioni hanno lo scopo di rafforzare le capacità della società civile e la messa in rete delle associazioni. Lavoriamo molto sulla comunicazione, e per fare denuncia e pressioni su chi governa».

Un ciclo perverso

Il degrado ambientale coinvolge la popolazione in un ciclo perverso: «Attualmente si assiste a una riduzione delle sorgenti d’acqua, che porta la siccità. Quando la pioggia arriva, non c’è più ritenzione d’acqua, perché non ci sono le foreste, e si verificano le inondazioni. Tutti gli anni il Sud del paese è vittima della siccità, e c’è la carestia (come in questo momento, ndr). Così la gente è obbligata a migrare verso il Nord e l’Ovest. Qui sono utilizzati da altri per tagliare le foreste, trasformarle in coltivazioni di mais e recuperare il legno prezioso, o fare carbone. E la desertificazione si perpetua altrove».

Un osservatore speciale

Sulle problematiche ambientali, ma non solo, è molto attiva la chiesa cattolica malgascia. Ci spiega padre Attilio Mombelli, vincenziano di Como, da 51 anni missionario in Madagascar: «In cinquant’anni ho visto la foresta scomparire completamente. Uno dei problemi è che la gente dà fuoco per “liberare” le terre. La Conferenza episcopale ha iniziato alcuni anni fa un programma per creare diocesi “verdi”. Tutte le associazioni cattoliche, le Caritas, le parrocchie, sono state chiamate a piantare alberi e poi a prendersene cura per alcuni anni, finché la pianta non sia abbastanza robusta». Il sacerdote, attualmente basato a Ihosy (dove la carestia di questi mesi morde più forte) ci dice inoltre che le Caritas diocesane sono impegnate sul fronte dei diritti umani e dell’educazione.

Uno strumento molto utilizzato sono le radio diocesane. «La capostipite è Radio don Bosco della capitale, ma oggi se ne trova una in ogni diocesi, tranne due. Trasmettiamo i giornali radio, poi le informazioni locali, facciamo formazione, parliamo di ambiente, scuola, lingua, salute ed educazione civica, come anche di lotta alla corruzione e di preparazione alle elezioni». Padre Attilio è stato per 20 anni direttore della Radio Avec di Ihosy.

Gli chiediamo a che punto, secondo lui, osservatore esterno ma non troppo, è la democrazia in Madagascar.

«In Madagascar la democrazia la si vende a buon mercato, però non esiste. Possiamo dire che qui ha un senso diverso. Esiste un’organizzazione ancestrale, tradizionale, dove ci sono i re, mpanjaka (sulla costa est), che dirigono la società, un sistema al di fuori e al di sopra di quello che può essere il governo, l’amministrazione all’occidentale. È quello che tiene in piedi la struttura sociale malgascia. Con l’indipendenza è venuta la democrazia, e siccome cambia ogni volta che c’è un presidente nuovo, di fatto, la democrazia non è mai esistita. Il presidente fa quello che vuole e poi sovente esagera e viene mandato via. Io ho assistito ad almeno quattro rivoluzioni dal ‘72 in avanti.

Il sistema dei capi villaggio è molto forte. Sono persone che hanno un’autorità che viene dalla famiglia o dalla tribù. Democrazia è una parola che non è vissuta e non entra nella mente dei malgasci».

Marco Bello

![]()

Cronologia essenziale

Nella terra dei lemuri

1886, agosto. Il Madagascar è attaccato da navi da guerra francesi (1883). La regina Ranavalona III si rifiuta di abdicare, ma viene mandata in esilio ad Algeri. L’isola è ufficialmente colonia della Francia.

1960. Indipendenza dalla Francia, che tuttavia rimane molto presente. Philibert Tsiranana è il primo presidente della repubblica. Costretto a dimettersi nel 1972 dai militari.

1975. Didier Ratsiraka, ex militare, già ministro degli Esteri, diventa capo di stato. Attua riforme di tipo socialista.

1991. Accordo tra forze politiche su terza repubblica, ma Ratsiraka non vuole lasciare il potere. Disordini e blocco della capitale.

1993. Elezioni, viene eletto il professor Albert Zafy, dell’opposizione. Sarà costretto a dimettersi per accuse di abuso di potere e rapporti con i trafficanti di legname e animali.

1997. Ratsiraka si ricandida e vince le elezioni.

2002. Alle elezioni vince Marc Ravalomanana, imprenditore dello yogurt. Ratsiraka non accetta il risultato e si asserraglia nella città costiera di Toamasina. Marc è riconosciuto a livello internazionale.

2006. Marc Ravalomanana è rieletto, ma c’è malcontento. Andry Rajoelina, 34 anni, sindaco della capitale, cavalca la protesta.

2009, 24 gennaio. Durante uno sciopero generale e successive manifestazioni, la polizia spara sulla folla. I morti ufficiali sono 88. Nel febbraio Andry chiede le dimissioni del presidente, ci sono altri scontri e 30 morti. Si inseriscono i militari.

2009, 17 marzo. Il presidente rimette il suo mandato nelle mani di un direttorio militare. Questo nomina Andry presidente di transizione.

2009, agosto. Ciclo di negoziati a Maputo (Mozambico) per risolvere la crisi. Partecipano i quattro presidenti. Trovato un accordo, che però non sarà rispettato da Andry.

2011, settembre. Andry firma una road map per uscire dalla crisi e a novembre si forma un governo di unità nazionale con gruppi dell’opposizione.

2013, dicembre. Hery Rajaonarimampianina vince le elezioni.

I deputati tentano di destituirlo nel 2015 ma la Corte costituzionale rifiuta.

2015, dicembre. Elezioni senatoriali a sei anni dalla dissoluzione del senato per il golpe.

2018, dicembre. Andry Rajoelina vince di nuovo le elezioni e diventa presidente.

Ma.Bel.

Incontro con monsignor Rosario Vella

Religioni sorelle, chiese amiche

Monsignor Rosario Vella è salesiano, originario di Canicattì (Agrigento). Missionario in Madagascar dal 1981, dal 2007 al 2019 è stato vescovo di Ambanja (Nord Ovest). Dal luglio 2019 è vescovo di Moramanga (Centro Est).

Mons. Vella, ci parli della chiesa in Madagascar.

«La presenza della chiesa cattolica si può dividere in due zone: gli altipiani centrali, dove si arriva al 40% di cattolici, e le coste, dove siamo il 5-10%. Le statistiche nazionali parlano del 25%. Quindi la chiesa cattolica è minoranza, ma ha una valenza molto forte nella società. Da sempre è stata molto ben accettata dalla gente, perché la missione in Madagascar, è stata concepita come buona novella del Vangelo, ma anche per migliorare la vita concreta delle persone. La chiesa è stata sempre molto attiva nei diversi campi: la sanità, costruendo dispensari, l’educazione, le scuole cattoliche hanno i migliori risultati e avvicinano tante persone. Chi frequenta non sono solo i cattolici, anzi. Nelle zone dove sono stato io, i cattolici erano al massimo il 15% degli alunni. Gli altri erano di religione tradizionale, protestanti e musulmani.

Inoltre la chiesa ha fatto strade, appoggiato attività agricole, animazione dei villaggi. I sacerdoti fanno tanto nel territorio in cui lavorano. È una chiesa missionaria proprio come la vuole Francesco, ovvero di pastori che hanno l’odore delle pecore addosso e si inseriscono nel tessuto umano della società, da una parte in modo semplice ma dall’altra molto efficace».

Che relazioni ci sono con le altre religioni?

«Il popolo malgascio accetta tante cose, ha una mentalità che vuole essere solidale con tutti. Questo è un grandissimo aiuto di fondo. Non c’è quasi nessun problema tra i fedeli delle varie religioni, tra cristiani e con gli islamici.

La religione tradizionale vive l’armonia con Dio, con il creato e con le persone. Sono valori radicati nell’animo della gente, e sono anche valori cristiani. L’unione con Dio creatore. Noi lo chiamiamo il Dio di Gesù, anche per loro è un Dio creatore. L’armonia con la natura è la stessa che viviamo noi. L’armonia con la gente corrisponde all’amore per il prossimo. Sono cose che legano le religioni tradizionali e la religione cattolica. Noi ci troviamo bene con tutti, quando c’è una festa siamo accolti. Quando vado in un villaggio, a celebrare, all’accoglienza ci sono tutti. Quando andiamo in chiesa, sono in molti, di altre religioni, a partecipare alla messa, alle conferenze, alla catechesi, agli incontri. Proprio perché c’è questa unità, che è una cosa molto bella».

E la chiesa locale?

«Le vocazioni in Madagascar sono tante, dal punto di vista maschile e anche femminile. Le suore hanno un grande sviluppo e vocazioni solide. Abbiamo tante suore giovani, con molto entusiasmo, ma anche saggezza, ardore, nel mettere in pratica l’evangelizzazione con tutti gli aspetti sociali.

Le diocesi del centro, degli altipiani, sono già solide e hanno tanti sacerdoti. Quelle delle coste, essendo i cristiani pochi, sono più deboli e c’è bisogno di un grande sostegno e di tanti missionari. Non è solo una questione di quantità, ma anche di essere una chiesa universale. In una diocesi ci sono malgasci e missionari di tante nazionalità diverse che arrivano da Francia, Italia, Polonia, Spagna, altri paesi europei, ma anche dall’America Latina e iniziano a venire anche dall’Africa. Una varietà che crea uno scambio di esperienze e dà testimonianza che l’essere insieme, in Gesù, è possibile.

Inoltre i seminari sono pieni, e anche le chiese. Questo ci fa dire che la chiesa qui è molto viva e vivace. Durante il periodo della pandemia, la gente voleva pregare. Lo stato ha cercato di bloccare o ridurre, ma poi era impossibile mettere delle barriere».

Marco Bello

La prima puntata sul Madagascar è stata pubblicata sul numero di MC giugno 2020.