Burundi: Il nuovo corso di Evariste

testo e foto di Marco Bello |

Il paese vive in un regime repressivo che nega le libertà fondamentali dal 2015. Da giugno scorso ha un nuovo presidente che fa sperare in future aperture. Ma occorre dargli tempo, dicono gli osservatori. E l’Unione europea, che ha imposto sanzioni al paese nel 2015, fa prove di dialogo.

È il 22 febbraio, parlo con il mio amico burundese in esilio, ed ecco che mi comunica la notizia di oggi: «Radio Bonesha Fm potrà di nuovo trasmettere in Burundi!». Lo ha annunciato Nestor Bakumukunzi, presidente del Consiglio nazionale per le comunicazioni (Cnc). È un primo debole segnale di apertura di un regime repressivo. Così come la liberazione dei quattro giornalisti del giornale Iwacu, alla vigilia del Natale scorso, dopo 430 giorni di prigionia. Liberazione arrivata poche settimane dopo che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il 4 dicembre 2020, aveva tolto il Burundi dalla sua agenda politica, ovvero dei paesi da monitorare almeno trimestralmente. Il Consiglio aveva adottato una dichiarazione nella quale «[…] prende nota del miglioramento delle condizioni di sicurezza nel paese e delle misure prese per lottare contro l’impunità […]. Il Consiglio sottolinea che molto resta da fare in materia di riconciliazione nazionale, promozione dello stato di diritto e di un sistema giudiziario indipendente ed efficace, la preservazione dello spazio democratico e il rispetto delle libertà fondamentali […]».

La dichiarazione del Consiglio indicava inoltre la «una nuova fase per lo sviluppo» intrapresa dal Burundi, ed esortava la comunità internazionale a continuare a «interagire con il paese».

Ma di quale nuova fase si tratta? Facciamo un passo indietro.

![]()

Anno spartiacque

Aprile 2015, il presidente Pierre Nkurunziza, del partito Cndd-Fdd (gli ex guerriglieri hutu durante la guerra civile terminata con gli accordi del 2003), in carica da 10 anni, forza la Costituzione e si ricandida per un terzo mandato (cfr. MC marzo 2016). La società civile, i partiti di opposizione e gran parte della popolazione contestano la candidatura incostituzionale. Il regime reprime le piazze nel sangue. Le vittime sono decine. Il 13 maggio alcuni generali, Godfroid Niyombare e Cyrille Ndairukure in testa, tentano un colpo di stato per rovesciare Nkurunziza, ma vengono scoperti.

La repressione è violentissima e diretta a tutti i settori della società. Inizia una vera e propria caccia all’uomo. Molti intellettuali, giornalisti, leader della società civile e di partiti politici considerati conniventi, vengono arrestati, altri fuggono all’estero. Gli Imbonerakure, i giovani del partito, costituiscono una vera e propria milizia che svolge i lavori di repressione più sporchi.

Nkurunziza va avanti, organizza le elezioni per luglio, impedisce la partecipazione di osservatori stranieri e vince senza difficoltà. La comunità internazionale, che aveva già contestato la candidatura fuori della Costituzione, mette il paese in isolamento. L’Ue attiva sanzioni economiche. Il 2015 diventa un anno spartiacque per il piccolo paese centro africano.

«Dopo il tentato golpe di maggio 2015, la maggior parte dei media indipendenti e i leader della società civile, sono stati obbligati a scappare. A livello dei media abbiamo contato più di cento giornalisti che sono fuggiti nei paesi confinanti o in Europa, e così anche io, che sono partito un po’ tardi. Dopo c’è stato davvero un passo indietro della libertà di espressione, del pluralismo politico», così ci racconta il direttore di un popolare giornale burundese, che chiede l’anonimato.

Nei cinque anni che seguono, il partito al potere occupa tutti gli spazi politici e annulla ogni opposizione dei partiti e della società civile, diventando l’unico attore sia a livello centrale che locale sul territorio. Gli Imbonerakure svolgono un lavoro di controllo capillare nei quartieri delle città. «Chi non è stato arrestato o ucciso, se ha un po’ di soldi, tenta la via dell’esilio. Chi non riesce, resta in patria adottando un profilo basso», ci dice il giornalista, contattato telefonicamente. Molti burundesi passano la frontiera con Rwanda e Tanzania, dove si creano campi profughi, come già negli anni ‘90 durante la guerra civile. Si parla di oltre trecentomila rifugiati. Il regime inoltre isola il paese dal resto del mondo: nell’ottobre 2017 il Burundi esce dalla Corte penale internazionale, nel febbraio 2019 il governo chiude l’ufficio locale dell’Alto commissariato per i diritti umani dell’Onu.

Cambio al vertice?

Per le elezioni del 2020 Nkurunziza non si ricandida, e il partito al potere Cndd-Fdd sceglie il generale Evariste Ndayishimiye. «Nkurunziza voleva Pascal Nyabendo, presidente dell’Assemblea nazionale, ma questi non aveva fatto la guerra. I generali hanno preferito Ndayishimiye. Lui è di certo il generale meno coinvolto in affari sporchi, in storie di corruzione e in massacri. Benché ai tempi fosse alla presidenza, e quindi al corrente di tutto, era la figura più presentabile», ci racconta una altro giornalista, che ancora vive e lavora a Bujumbura.

Nel maggio 2020, senza difficoltà, le elezioni consacrano vincitore il candidato del Cndd-Fdd. Nadyishimiye dovrebbe prendere la presidenza ad agosto, ma Pierre Nkurunziza muore improvvisamente l’8 giugno. Così l’investitura è anticipata al 18 giugno.

La morte di Nkurunziza resta avvolta nel mistero: c’è chi dice sia stato avvelenato, altri che sia morto per Covid. Probabilmente non si saprà mai.

Il nuovo presidente esordisce con un ammorbidimento. «Nel suo discorso, diceva ai partiti politici di opposizione di non avere più paura di criticare il governo, affinché esso si possa migliorare. Ha chiesto ai membri del suo partito di non considerarli come nemici, ma piuttosto come partner. È un atteggiamento un po’ paternalistico però», ci racconta il giornalista. Il 28 gennaio 2021, il presidente esorta il Consiglio nazionale di comunicazione a «sedersi con i responsabili dei media per trovare soluzioni». Ricordiamo che, all’indomani del tentato golpe, alcune radio come Radio Publique

Africaine (Rpa), Radio-télévision Renaissance, sono state distrutte e i giornalisti sono dovuti fuggire. Per altri media sono scattate sanzioni, come la sospensione. Anche radio internazionali come Bbc e Voice of America sono state silenziate. Molti giornalisti si sono organizzati in esilio per continuare a informare attraverso piattaforme social, web radio e gruppi Whatsapp o Telegram (cioè tramite la diffusione di servizi audio via programmi di messaggistica).

Il sito del giornale Iwacu, l’unico indipendente rimasto, bloccato da anni, così come il popolare forum dei lettori, dovrebbe essere ripristinato a giorni (al momento in cui scriviamo è ancora inaccessibile dal Burundi).

Un altro aspetto interessante è che il presidente si dice per la «tolleranza zero» contro la corruzione. Anche in questo caso occorrerà vedere se ci sarà un seguito alle parole.

Ci dice il giornalista: «Ho chiesto al leader del principale partito di opposizione, il Cnl (Congresso nazionale per la libertà), Agathon Rwasa, e lui ha risposto: “Vorrei crederlo, ma il discorso sarà applicato?”. Il dubbio c’è. Sì, il nuovo presidente ha la buona volontà di cambiare le cose, fa discorsi di aperture, ma sarà seguito dal suo partito, dalla maggior parte dei membri?».

La squadra di governo

![]() Ci si domanda se il cambio politico espresso dal presidente sia reale. «Sì e no – ci risponde il giornalista in esilio -. Sì nella misura in cui ci sono nuove personalità, delle novità, ma non abbiamo notato un vero cambiamento come la lotta alla corruzione, la riduzione delle violazioni contro i diritti umani. In generale possiamo dire che c’è una certa stabilità, una certa pace politica, ma è così perché ci sono pochissime voci critiche attive in Burundi». E continua: «I leader della società civile sono per la maggior parte in esilio, l’attività dei partiti politici è minima, non c’è ancora il pluralismo, occorre dare tempo al nuovo presidente, vedremo cosa farà».

Ci si domanda se il cambio politico espresso dal presidente sia reale. «Sì e no – ci risponde il giornalista in esilio -. Sì nella misura in cui ci sono nuove personalità, delle novità, ma non abbiamo notato un vero cambiamento come la lotta alla corruzione, la riduzione delle violazioni contro i diritti umani. In generale possiamo dire che c’è una certa stabilità, una certa pace politica, ma è così perché ci sono pochissime voci critiche attive in Burundi». E continua: «I leader della società civile sono per la maggior parte in esilio, l’attività dei partiti politici è minima, non c’è ancora il pluralismo, occorre dare tempo al nuovo presidente, vedremo cosa farà».

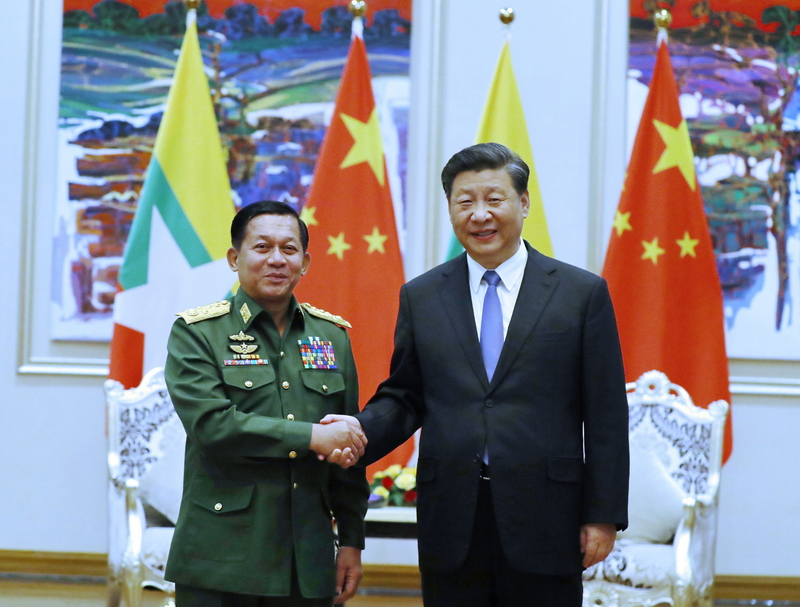

Qualche dubbio resta soprattutto sulla squadra che lo circonda. «Sono sempre gli stessi, anzi qualcuno è uscito ancora più allo scoperto». Il nostro interlocutore si riferisce ai due falchi del partito, i generali Alain-Guillaume Bunyoni e Gervais Ndirakobuca, nominati premier e ministro dell’Interno e della sicurezza, entrambi sotto sanzioni dirette dell’Unione europea dal 2015 per «atti di violenza, repressione e incitazione alla violenza».

«Il presidente ha delle buone intenzioni ma non avrà la possibilità di realizzare la sua politica, perché è circondato da uomini molto duri. Sono quelli che gli aveva indicato Nkurunziza e lui ha seguito queste direttive perché considera il suo predecessore come il suo grand père (nonno)», ci confida una fonte burundese. Qualcuno dice addirittura che non è il presidente a dirigere il paese, ma il primo ministro. «Ad esempio, non nomina nessuno, sono tutti uomini di Bunyoni».

Un altro aspetto, critico per un cambio di passo, è la base del partito, quella che controlla il territorio. Tutte le autorità locali, province, comuni, fino al livello più capillare di divisione amministrativa, la collina, sono dirette da gente del Cndd-Fdd. «Il paese è totalmente controllato. Se, come giornalista devo andare a fare un servizio nell’interno, devo chiedere il permesso al governatore, che mi segnala al cumune e infine al capo collina», ci dice il giornalista di Bujumbura. La struttura piramidale difficilmente cambierà, e il rischio è che manterrà la sua rigidità.

Le attese della gente

I burundesi, in generale, sono in attesa di vedere se ci sarà un effettivo miglioramento, con un minimo di speranza e una certa preoccupazione.

«Da quando è stato eletto il nuovo presidente, molte persone vivono uno stato di attesa e allerta. Aspettano e cercano di capire cosa sta succedendo. Inoltre, si comincia a parlare di rotture interne al partito. Ci sono stati arresti di personalità del Cndd-Fdd. Una probabile lotta interna per il potere», ci racconta Valeria Alfieri, ricercatrice, esperta della regione dei Grandi Laghi africani.

Un altro fronte contro il regime burundese è quello dell’opposizione armata. Sebbene il governo la neghi, esistono dei gruppi armati burundesi che hanno le basi nella confinante Repubblica democratica del Congo (Rdc) e conducono assalti di disturbo.

«Si tratta di partiti di opposizione che stanno cercando di mettere in piedi dei movimenti armati.

Altri sono legati ai golpisti del 2015. Avvengono reclutamenti nei campi di rifugiati burundesi all’estero. Cominciano a dare fastidio quando riescono a muoversi tra Congo e Rwanda, e se riescono a mettere le mani su risorse minerarie per finanziarsi. Tutto è molto legato a quello che succede in Congo». Continua la ricercatrice. «In Rwanda il presidente Paul Kagame non è interessato all’instabilità, ma chiude un occhio su questi movimenti».

Il 2 febbraio scorso una delegazione dell’Unione europea è stata in visita a Bujumbura dove ha iniziato una serie di incontri con il ministro degli Esteri Albert Shingiro. Le due parti hanno previsto un percorso per giungere all’eliminazione delle sanzioni entro fine novembre.

Le sanzioni, oltre quelle dirette ad alcuni alti funzionari, hanno privato il governo del Burundi di aiuto budgetario di circa 430 milioni di euro in cinque anni. D’altro canto, i rappresentanti dei paesi membri non sono stati più ricevuti nei ministeri burundesi, la repressione dei diritti umani è aumentata, mentre il Burundi ha intensificato gli affari con la Cina e la Russia. Insomma, come dire, dopo cinque anni di separazione, approfittiamo del nuovo presidente più presentabile, per cercare di ricostruire una relazione che conviene a tutti, con buona pace dei diritti umani.

Marco Bello

![]()

I giovani burundesi e le sfide del futuro

Un paese benedetto da Dio?

Il piccolo Burundi ha poco spazio per coltivare. I giovani, anche quelli che studiano, non hanno possibilità di trovare un lavoro. Alcuni missionari e Ong tentano di dare loro una speranza per l’avvenire.

Quando si atterra a Bujumbura si sorvola il lago Tanganika situato a 773 m d’altitudine e si vede lontano il monte Heha, di 2.670 m, a 30 km a Nord Est della città. Laggiù, è la zona detta Bujumbura rural, dove il clima è fresco e la nebbia copre spesso le montagne. La città di Bujumbura si estende a perdita d’occhio lungo i grandi assi stradali che la attraversano. In meno di venti anni ha cambiato aspetto. Le automobili hanno invaso le grandi arterie e il traffico è oggi regolato da semafori. Nuovi quartieri si stendono lungo gli ampi viali che escono dalla città e le colline intorno, un tempo coltivate, vedono spuntare case come funghi, mentre i quartieri popolari si addensano e si estendono con una rapidità sconcertante.

Tutte le province del paese conoscono un’evoluzione simile. Le costruzioni in mattoni cotti, cemento e tetti in lamiera sostituiscono poco alla volta quelle in mattoni di terra compattata coperte di tegole. L’accesso all’acqua e all’elettricità è migliorato nei quartieri della città, come sul territorio nazionale. Anche internet e telefono cellulare sono oggi presenti ovunque.

![]()

Un anno complesso

Nel 2020 il Burundi ha conosciuto molti cambiamenti. Le elezioni hanno portato al potere un nuovo presidente, sempre del partito dell’aquila, simbolo del Cndd-Fdd, affisso a tutti gli angoli delle strade. Molti governatori di provincia e amministratori comunali sono stati cambiati. La popolazione ha reagito all’annuncio dei risultati senza manifestare né gioia né tristezza.

Il Tanganika ha visto le sue acque alzarsi di oltre due metri e rovinare numerose case del litorale nel marzo dello scorso anno.

Nello stesso mese la pandemia di Covid ha causato la chiusura di frontiere e il blocco dei voli commerciali. Misure tolte e rimpiazzate da periodi di quarantena di sette giorni obbligatori in hotel, con test sistematici dei passeggeri. Ma le frontiere terrestri restano chiuse, a eccezione del traffico delle merci tramite camion. Tutto questo ha avuto ripercussioni economiche sugli scambi transfrontalieri, in particolare sugli assi che collegano il Burundi con Congo RD e Rwanda.

Le feste di matrimonio e le cerimonie di fidanzamento, o celebrazioni di lutti, continuano a ritmare la settimana della vita sociale del paese. Le chiese sono pure piene. Cattolici e protestanti costituiscono l’85% della popolazione. Ma la povertà crescente e l’aumento della disoccupazione iniziano a creare problemi. Il Fondo monetario internazionale ha appena classificato il Burundi come primo dei paesi più poveri del mondo. In un paese tradizionalmente agricolo, dove il 90% della popolazione attiva è ancora occupata nei campi, ci si chiede quali prospettive ci siano per la gioventù. Come vivono i giovani in un paese in piena esplosione demografica e urbanizzazione accelerata, dove le terre non bastano più a dare lavoro a tutti?

Missione giovani

Padre Kinglesy, missionario nigeriano dei missionari d’Africa, responsabile della pastorale dei giovani a Buyenzi, un quartiere densamente popolato del centro di Bujumbura, ci spiega come accompagna i giovani: «Cercano di cavarsela con pochi mezzi. Qui cristiani e musulmani vivono insieme. Si capiscono. Il quartiere è misto, conta diverse moschee e si parla volentieri lo swahili, la lingua privilegiata dei musulmani. A Buyenzi ci sono molti meccanici di origine congolese venuti all’epoca coloniale. Ci sono anche molti giovani migrati dall’ambiente rurale. Alcuni tentano di fare dei piccoli commerci, o dei lavoretti. Ma vediamo anche sempre più delle ragazze molto giovani cadere nella prostituzione. Vengono a confidarmi che è il loro unico mezzo di sopravvivenza, non hanno altra opzione. Ci sono anche diversi furti che constatiamo essere in aumento in questo quartiere che è vicino al mercato. È a causa della fame. Molti giovani dormono fuori, sotto le verande dei negozi, perché mancano alloggi, ma non sono disperati. E quelli che hanno un piccolo spazio per abitare, quando lo vediamo, ci diciamo che sono coraggiosi.

La nostra missione è la promozione della pace. Spingere i giovani a cercare in se stessi i talenti non sfruttati. Attraverso la danze e i concerti si dà loro uno spazio d’espressione. Organizziamo delle competizioni di danza moderna, e sviluppiamo anche il canto e abbiamo qualche strumento musicale per chi vuole esercitarsi».

Alcuni giovani utilizzano anche le danze e il canto per guadagnare qualcosa, proponendosi di suonare nei matrimoni e nelle feste. Questo può permettere loro di pagarsi gli studi.

«Noi ci occupiamo anche dei bambini di strada. Una Ong ci ha proposto di costruirci un forno per il pane, che permetterà di sviluppare una piccola attività generatrice di reddito per qualcuno di loro. Abbiamo pure creato una piccola biblioteca con una sala di lettura per gli studenti che vengono a cercare un posto calmo e illuminato per studiare».

![]()

Avvenire sospeso

Spesso gli universitari alla fine degli studi hanno come unica opzione quella di proporsi a una società di sicurezza o a uno sportello di vendita di carte telefoniche, o come camerieri nei baretti di quartiere. Una giovane laureata non ha trovato altro che lavorare come baby sitter per una famiglia ricca. Un’altra che ha terminato la scuola secondaria è tornata alla campagna per coltivare. Perché, dice, «almeno qui posso trovare un sapone per lavarmi». Ma questo ritorno alla terra non sempre è auspicabile, in quanto constatiamo che in certe province i fratelli coltivano i campi a stagioni alternate, perché la terra è diventata troppo poca.

Il regime attuale ha concentrato molte risorse nella mani del colonnelli del partito. Essi gestiscono o controllano una parte dell’economia e investono nei trasporti, bus o piccole moto a tre ruote, i took-took, che sono diventate i principali trasporti di merce, o ancora in certe imprese, come il primo produttore di concime del paese, la Fomi. Il settore minerario è pure trainante.

I giovani del partito, chiamati Imbonerakure, che significa «quelli che vedono lontano», pattugliano il paese sotto l’occhio benevolo dei militari. Un contributo obbligatorio è dovuto per i giovani, ai quali è chiesto di arruolarsi con la promessa di un successivo ipotetico impiego. Un quadro che sembra molto scuro per l’avvenire dei giovani.

Diversi programmi di appoggio all’inserimento lavorativo fanno sforzi per creare opportunità per i giovani, e favorire lo sviluppo delle filiere, siano esse agricole, di allevamento o per la trasformazione del latte o la produzione del miele. Anche tramite il trasferimento di competenze degli artigiani verso i giovani, stimolando i più dotati a fornire formazione o possibilità di apprendistato.

Sarebbe il caso anche di aiutare gli universitari a inventare dei lavori creativi, a posizionare meglio il paese sui mercati regionali, a innovare utilizzando gli strumenti digitali.

È vero, il Burundi è un paese che ha del potenziale, ma è tempo di uscire dal torpore creando le condizioni per scappare alla corruzione e garantire la sicurezza e l’uguaglianza delle possibilità per tutti.

Jérémie Kabisa*

*Espatriato congolese che vive e lavora a Bujumbura.

Bibliografia

• Valeria Alfieri, Le Burundi sous Ndayishimiye: une page qui se tourne?, Revue Hommes et libertés, marzo 2021.

Archivio MC

• Marco Bello, Scivolando del baratro, MC 03 2016.

• Marco Bello, La verità sono io, MC 06 2013.

• Marco Bello, Radio incontro, MC 05 2011.

![]()