Rosario Livatino: sub tutela Dei

Da qualche mese sta girando in tutta Italia una bella mostra, presentata per la prima volta al Meeting di Rimini nell’estate del 2022, con il titolo «Sub tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino»(1).

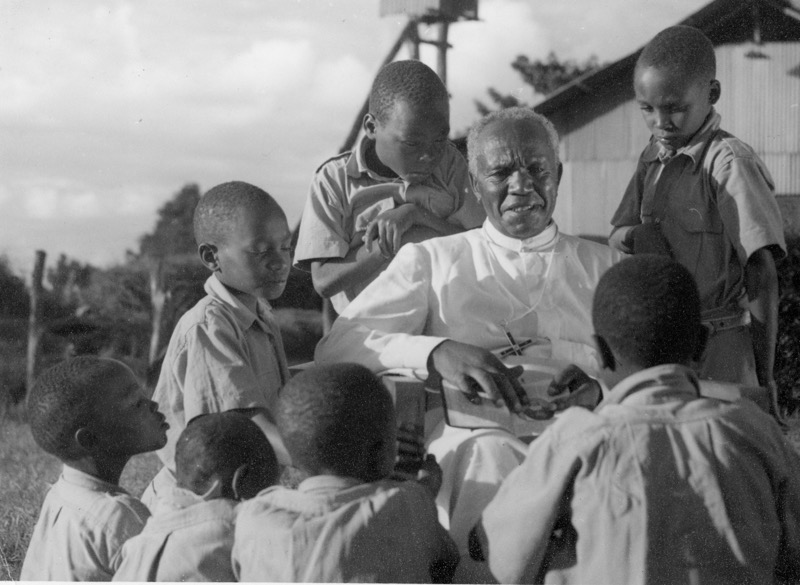

![]() Chi è questo giovane giudice, morto il 21 settembre 1990 sotto i colpi della mafia siciliana? E perché è stato beatificato – primo giudice nella storia della Chiesa – il 9 maggio 2021?

Chi è questo giovane giudice, morto il 21 settembre 1990 sotto i colpi della mafia siciliana? E perché è stato beatificato – primo giudice nella storia della Chiesa – il 9 maggio 2021?

Ecco qualche breve cenno sulla vita e sul pensiero di una figura che merita di essere conosciuta sempre di più, non solo come beato, ma anche come professionista.

Rosario Livatino nasce a Canicattì, in provincia di Agrigento, il 3 ottobre 1952. Figlio unico di due genitori benestanti, le sue radici affondano nella fede e nel diritto. Il nonno, già laureato in giurisprudenza, era stato sindaco del paese negli anni Venti e si era dimesso con l’avvento del fascismo; il padre Vincenzo, anch’egli giurista, lavora nell’esattoria comunale. La madre, Rosalia Corbo, donna profondamente cristiana, è parente del venerabile cappuccino Gioacchino La Lomia, missionario in Sud America e morto a Canicattì negli anni Trenta in odore di santità.

Terra di contraddizioni

Rosario vive in una terra di provincia, una sorta di isola nell’isola, ricca di contraddizioni. Tra i fermenti letterari di un Pirandello o uno Sciascia, si alternano le vicende della mafia agrigentina che ha le sue propaggini anche a Canicattì.

Per capire il contesto in cui cresce il futuro giudice, basti pensare che, al piano di sopra dello stabile di famiglia, vive il boss mafioso Giuseppe Di Caro, il quale deciderà di far murare l’ingresso comune per non incontrare Rosario che spregiativamente definirà «santocchio».

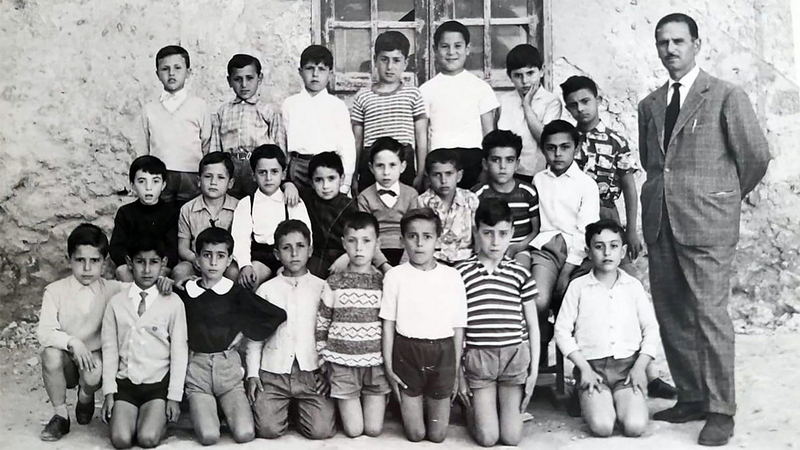

A scuola Rosario si distingue per bravura e sete di conoscenza. Guardato con stima e simpatia dai compagni del liceo classico da lui frequentato a Canicattì, non si sottrae alle richieste di aiuto per spiegare una lezione particolarmente complicata o ripassare prima delle verifiche.

Di natura riservata e umile, non ama apparire ma è particolarmente maturo e ha le idee chiare. La professoressa Ida Abate racconterà: «All’ultimo anno si chiedeva ai ragazzi di maturità: ma tu cosa pensi di fare, adesso? Giurisprudenza, rispose Rosario dolcissimo.

Mi ricordo che gli chiesi: forse perché papà e anche il nonno sono laureati in Giurisprudenza? No, perché voglio difendere la collettività»(2).

La laurea in Giurisprudenza a Palermo arriva infatti nel 1973 con lode; ne seguirà una seconda in Scienze Politiche.

«S.t.D»

L’acronimo S.t.D., che compare più volte nelle sue agende, fa l’esordio sul frontespizio della tesi di laurea in diritto penale. Non si tratta di una sigla misteriosa per indicare nomi in codice (come ipotizzano inizialmente gli inquirenti), bensì dell’invocazione «Sub tutela Dei»: un auspicio che riflette una fede radicata, ma anche il desiderio di essere illuminato e protetto in una professione di cui avverte con vertigine le gravi implicazioni.

Per un breve periodo infatti è vicedirettore all’Ufficio del registro di Agrigento, ma già nel 1978 vince il concorso di magistratura.

Queste le parole riportate, con inchiostro rosso, nella sua agenda il 18 luglio 1978: «Ho prestato giuramento; da oggi quindi sono in magistratura. Che Iddio mi accompagni e mi aiuti a rispettare il giuramento e a comportarmi nel modo che l’educazione, che i miei genitori mi hanno impartito, esige».

Per comprendere l’approccio di Rosario Livatino al ruolo di magistrato, è molto significativo riprendere una delle due confe

renze pubbliche tenute da lui e ancora conservate, in particolare quella che si svolge il 30 aprile 1986 all’istituto Suore vocazioniste di Canicattì, dal titolo «Fede e diritto»: «Il compito dell’operatore del diritto, del magistrato, è quello di decidere; orbene, decidere è scegliere e a volte scegliere fra numerose cose o strade o soluzioni; e scegliere è una delle cose più difficili che l’uomo sia chiamato a fare […]. Ed è proprio in questo scegliere per decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio. Un rapporto diretto, perché il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di sé a Dio […]. E tale compito sarà tanto più lieve quanto più il magistrato avvertirà con umiltà le proprie debolezze, quanto più si ripresenterà ogni volta alla società – che gli affida una somma così paurosamente grande di potere – disposto e proteso a comprendere l’uomo che ha di fronte e a giudicarlo senza atteggiamento da superuomo, ma anzi con costruttiva contrizione».

Guerra alla mafia

Negli anni ’80 imperversa in Sicilia la seconda guerra di mafia, che vede nel 1984 l’affermarsi del clan dei corleonesi di Totò Riina. Poco dopo nasce nell’agrigentino una nuova «famiglia» mafiosa, di nome «stidda», che si contraddistingue per una organizzazione non verticistica ma paritaria, sulla base di federazioni tra gruppi più o meno consolidati nei vari comuni siciliani della zona.

Livatino si mostra fin da subito deciso nel perseguire vecchie e nuove formazioni mafiose, inclusi i rappresentanti di Canicattì (è sua la condanna di Alessandro Ferro, che abita a pochi passi da casa sua, a 12 anni di reclusione).

Le grandi difficoltà riscontrate nell’amministrazione della giustizia sono legate a un contesto normativo ben più complicato dell’attuale: negli anni ‘80 infatti non esistono né la procura nazionale e né le procure distrettuali antimafia, e le indagini risultano spezzettate tra procure con continue fughe di notizie; non esistono i collaboratori di giustizia (i cosiddetti «pentiti» – la prima norma significativa sul tema è del 1991), né associazioni antiracket, né tanto meno il 41bis, che oggi prevede il carcere duro e l’isolamento per i mafiosi. È frequente che proprio in carcere si alimentino le relazioni tra i malavitosi; risulta che persino l’omicidio di Livatino sia stato architettato tra mura penitenziarie.

In questo difficile contesto, Rosario non si tira indietro, anzi: magistrato molto preparato, sempre disponibile ad aiutare i colleghi nello svolgimento delle loro mansioni e nella conoscenza del contesto, è assai stimato nel suo ambito, tanto da ricoprire per ben due volte, nonostante la giovane età, il ruolo di segretario della sottosezione agrigentina dell’Anm (Associazione nazionale magistrati).

Interpreta le sue funzioni in modo integerrimo e nel riserbo più assoluto, senza concedere mai interviste – per questo non è molto apprezzato dai giornalisti locali. Rifugge, al contrario di alcuni colleghi, le correnti e gli avvenimenti mondani, ed evita di parlare di lavoro anche tra parenti e amici.

Magistrato «stile Livatino»

Nella seconda conferenza pubblica tenuta da Livatino, emerge con chiarezza il ritratto del magistrato «secondo Livatino». Questi deve tenere una condotta di vita consona sia in privato che in pubblico, pena la mancanza di autorevolezza agli occhi dalla comunità civile: «Nella sua vita di relazione e cioè nei rapporti con l’ambiente sociale nel quale egli vive […] è importante che egli offra di se stesso l’immagine di una persona seria, […] equilibrata, […] responsabile, […] comprensiva ed umana, capace di condannare, ma anche di capire. Solo se il giudice realizza in se stesso queste condizioni, la società può accettare ch’egli abbia sugli altri un potere così grande come quello che ha. Chi domanda giustizia deve poter credere che le sue ragioni saranno ascoltate con attenzione e serietà; che il giudice potrà ricevere ed assumere come fossero sue e difendere davanti a chiunque. Un giudice siffatto è quello voluto dalla umanità di sempre»(3).

Memorabile è il rispetto che Livatino nutre verso gli avvocati e verso gli stessi imputati. La polizia penitenziaria resta stupita nel vederlo, un giorno di Ferragosto, recarsi personalmente in carcere per consegnare un mandato di scarcerazione: è infatti inconcepibile per lui dover rimandare anche soltanto di poche ore la libertà di un detenuto, una volta giunta la fine della detenzione prevista per legge.

Leggendo le sue sentenze si resta stupiti per la cura del dettaglio e per la conoscenza del contesto, nonché di settori – come quello economico o ambientale – non di sua stretta competenza. È tra i primi, per esempio, a dare il giusto peso al sequestro dei beni dei mafiosi, consapevole che la mafia debba essere colpita innanzitutto nel patrimonio.

Personalità trasparente

D’altra parte, il lavoro è il riflesso del suo modo di condurre la vita privata. Ce lo testimoniano amici e parenti, ma anche le sue agende annuali nelle quali è solito appuntare gli incontri e le incombenze quotidiane, alcune riflessioni sui fatti pubblici e privati cui assiste, e persino il bilancio di ogni mese (positivo, negativo, incerto): ne emerge una personalità trasparente, molto affezionata alla famiglia e autenticamente umana (come quando riporta il desiderio di approfondire qualche conoscenza femminile e le delusioni amorose).

Racconta di un compagno di classe che, avendolo incontrato in Tribunale, lo salutò con l’appellativo «signor giudice». Livatino, dopo averlo chiamato in privato, gli disse: «Ricordati che per gli amici io sono sempre Rosario»(4).

Negli anni 1984 e 1985 vive un periodo di grande aridità, che da tanti viene definito come una vera e propria «notte oscura dell’anima»: gli appunti nell’agenda si diradano fino a scomparire e Rosario, pur continuando la sua frequentazione della Chiesa, evita di comunicarsi. Scrive: «Qualcosa si è spezzato. Dio avrà pietà di me e la via mostrerà?»(5).

Probabilmente incidono alcune delusioni nell’ambito lavorativo, e la crescente consapevolezza dei rischi che il suo lavoro implica, tanto che – a chi gli chiede come mai non pensa a farsi una famiglia – risponde di non voler lasciare una vedova e degli orfani(6).

Pronto alla prova

Nel 1986 la crisi viene superata e il magistrato annota in agenda che ha ripreso a frequentare l’Eucarestia: forse ha deciso di accettare quello che la vita gli chiede, pur con tutti i rischi che corre? Non lo sappiamo, possiamo solo provare a immedesimarci con le difficoltà che sicuramente si trova a fronteggiare ogni giorno.

Certo è che due anni dopo Livatino decide di avanzare la richiesta della Cresima, sacramento che in Sicilia solitamente non si riceve in età infantile ma nel contesto di scelte mature e di circostanze particolari. Qualcuno ipotizza che possa avere inciso nel settembre 1988 la morte del giudice Saetta e di suo figlio Stefano. La richiesta della Cresima è della settimana successiva. Ad ogni modo nulla di certo si sa sui motivi più profondi che spingono Rosario a compiere questo passo, senza peraltro approfittare di iter particolari di preparazione, com’era nel suo stile. Una ipotesi la avanza il vaticanista Luigi Accattoli: «Lui sa già a quella data che sarà ucciso e si prepara chiedendo la Cresima come il sacramento dell’età adulta, il sacramento quindi per affrontare anche la prova massima del sangue»(7).

L’esecuzione

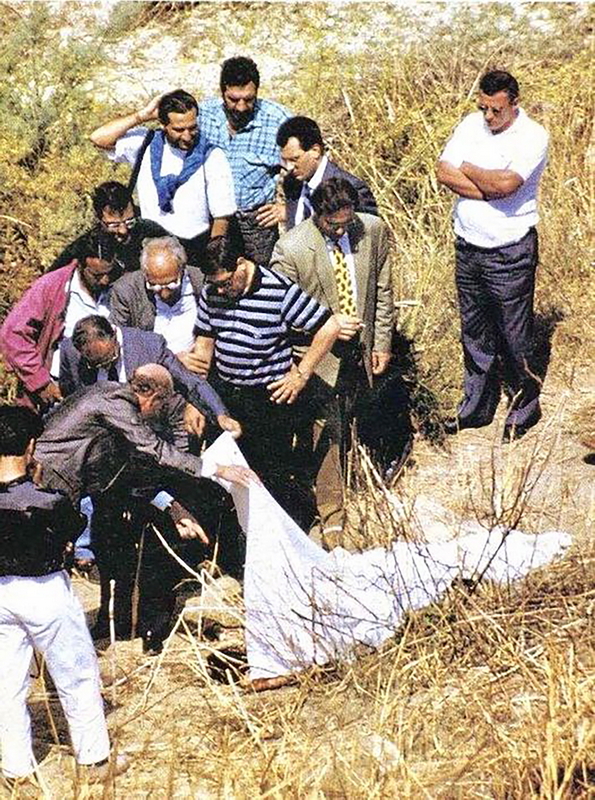

La prova, quella che si poteva forse immaginare, arriva nemmeno due anni dopo. Rosario Livatino viene ucciso il 21 settembre 1990, quando con la sua Ford Fiesta si reca al lavoro sulla statale 640, nonostante fosse un giorno di ferie.

Gli esecutori, quattro giovani di Palma di Montechiaro, fanno parte della stidda locale: era stato loro detto che il giudice tutelava Cosa Nostra e si accaniva contro le nuove formazioni mafiose. Parole false ovviamente: la stidda era ben consapevole che Livatino rappresentava un ostacolo per tutte le mafie, anche perché noto come cristiano integerrimo e incorruttibile.

L’esecuzione è particolarmente drammatica: i quattro giovani lo avvicinano su auto e moto; il giudice riesce ad accostare e a tentare la fuga in una scarpata, ma viene raggiunto e freddato a distanza ravvicinata. Le sue ultime parole, rivolte al killer, sono: «Cosa vi ho fatto, picciotti?». Vengono in mente le parole bibliche che ricordano il venerdì santo: «Popolo mio, che cosa ti ho fatto?» (Michea 6, 3).

Un testimone, uno solo, vede tutto e decide di parlare subito dopo i fatti: si tratta di Piero Ivano Nava, commerciante lombardo che abitualmente viaggia in Sicilia, quel giorno particolarmente a rilento per un guasto della sua auto. Grazie a una memoria fotografica, riesce a ricostruire i fatti e a ricordare volti e fisionomie degli esecutori, ed è in forza della sua preziosa testimonianza che in breve tempo gli assassini vengono catturati.

Seguono numerosi processi con relative condanne(8), e desta stupore la conversione di almeno due tra mandanti ed esecutori, uno dei quali chiederà di testimoniare nel processo di beatificazione(9).

Verso la beatificazione

Negli anni successivi alla tragedia, infatti, la figura di Livatino diventa sempre più nota e amata nella sua terra e non solo. Nel 2011 l’arcivescovo di Agrigento dà inizio al processo di beatificazione. Anche se sono almeno due i miracoli attribuiti alla sua intercessione, si decide di seguire l’iter, già intrapreso per don Pino Puglisi, del martirio in odium fidei: tra le cause che portarono i mafiosi all’omicidio ha un peso importante una avversione alle pratiche cristiane del giudice, che vengono correlate all’esercizio della giustizia.

Dice di lui Papa Francesco nel 2019: «Livatino è un esempio non soltanto per i magistrati, ma per tutti coloro che operano nel campo del diritto: per la coerenza tra la sua fede e il suo impegno di lavoro, e per l’attualità delle sue riflessioni»(10).

La cerimonia di beatificazione avviene il 9 maggio 2021, anniversario della visita di Giovanni Paolo II ad Agrigento nel 1993(11). Vale la pena ricordare un passo dell’omelia del cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi: «Credibilità fu per lui la coerenza piena e invincibile tra fede cristiana e vita. Livatino rivendicò, infatti, l’unità fondamentale della persona; una unità che vale e si fa valere in ogni sfera della vita: personale e sociale. Questa unità Livatino la visse in quanto cristiano, al punto da convincere i suoi avversari che l’unica possibilità che avevano per uccidere il giudice era quella di uccidere il cristiano. Per questo la Chiesa oggi lo onora come martire».

La sua ricorrenza liturgica è stata fissata il 29 ottobre, giorno della Cresima del magistrato «Sub tutela Dei”. Un giorno assai significativo per chi, come lui, è stato chiamato a testimoniare con il sangue l’amore a Dio e alla giustizia.

Chiara Michelis

Note

1 La mostra è stata promossa da Libera Associazione forense, Centro studi Rosario Livatino, Centro culturale Il sentiero di Palermo, ed è noleggiabile dall’associazione Meeting di Rimini. Il catalogo della mostra, cui attinge questo articolo, è stato pubblicato da Itaca nel 2022.

2 Cfr. R. Mistretta, Rosario Livatino. L’uomo, il giudice, il credente, Paoline, Milano 2022, pp. 34-35.

3 Da Il ruolo del giudice in una società che cambia, conferenza al Rotary club di Canicattì (7 aprile 1984).

4 Testimonianza di Giuseppe Palilla, presidente dall’Associazione Amici del giudice Rosario Angelo Livatino e testimone del processo di beatificazione, riportata in R. Mistretta, Rosario Livatino, cit., p. 185.

5 Cfr. R. Mistretta, Rosario Livatino, cit., p. 11.

6 Idem, p. 253

7 Cit. in G. Livatino, Giudice Rosario Livatino. Aperto il processo diocesano per la beatificazione, in L’Amico del Popolo, 16 maggio 2010 (in R. Mistretta, Rosario Livatino, cit., p. 251).

8 La vita di Nava venne stravolta: all’epoca non esisteva nessuna norma sui testimoni di giustizia (le prime sono del 2001), e gli stessi assassini diranno che era un fatto insolito, in quel contesto, trovare qualcuno che parlasse. Nava non si tirò mai indietro per alto senso civico e dovere morale e, come disse lui, quel giorno scomparve insieme al giudice. Infatti, perse il lavoro, venne trasferito con la famiglia in diverse città, fu costretto a cambiare identità e a non sentire né vedere più nessuno. Per approfondire si rimanda al libro-autobiografia Io sono nessuno. Da quando sono diventato il testimone di giustizia del caso Livatino (336 pagine, curato per Rizzoli da Lorenzo Bonini, Stefano Scaccabarozzi e Paolo Valsecchi, con la prefazione della ex presidente della commissione Antimafia, Rosy Bindi).

9 Nel catalogo della mostra sono riportate due lettere di Domenico Pace (uno degli esecutori) e di Giovanni Calafato (uno dei mandanti).

10 Dal discorso di papa Francesco ai membri del «Centro studi Rosario Livatino» il 29 novembre 2019.

11 Quel giorno Giovanni Paolo II aveva scagliato il suo anatema contro la mafia proprio nella Valle dei Templi di Agrigento: «Nel nome di Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è Via, Verità e Vita, mi rivolgo ai responsabili: convertitevi! Una volta verrà il giudizio di Dio». È risaputo che il papa poche ore prima aveva incontrato i genitori di Rosario Livatino e che quell’incontro lo aveva profondamente segnato.