Mongolia. Gli eredi di Gengis Khan

Sommario

Sommario

- Grattacieli, musei e gher

- L’Impero e la nuova Mongolia

- A misura di cavallo (e di moto)

- Monaci e sciamani, i sopravvissuti

- Libera come i suoi cavalli

- Ha firmato il dossier

- Il video reportage sul Paese

Grattacieli, musei e gher

La capitale mongola

Con i suoi record di freddo e d’inquinamento, la capitale mongola non pare un luogo attrattivo. Eppure, la Mongolia è anche Ulaanbaatar. Qui vive la metà della popolazione. Qui ci sono i musei che raccontano la storia del Paese, quella gloriosa di Gengis Khan, ma anche quella dolorosa della dominazione russa e del comunismo.

Ulaanbaatar, agosto. Il nome non poteva essere diverso: «Aeroporto internazionale Chinggis Khaan» (Gengis Khan, in italiano). Ulaanbaatar, la capitale mongola (chiamata Urga fino al 1924), si raggiunge tramite un’autostrada a più corsie che pare esagerata considerato il traffico inesistente.

Tutto cambia nel breve volgere di una cinquantina di chilometri. Il numero di auto aumenta rapidamente, le spianate con cavalli in libertà e le colline lasciano il posto ai primi grattacieli e a decine di cantieri edili, testimonianza di una città in piena espansione. In effetti, la popolazione della capitale mongola – stimata oggi in 1,6 milioni di persone – è aumentata enormemente negli ultimi decenni, creando – lo vedremo – non pochi problemi.

I russi e l’alfabeto cirillico

Una delle prime cose che si notano sono le scritte in alfabeto cirillico. Così sono i cartelli stradali e le insegne dei negozi. Detto che per uno straniero è relativamente facile leggere le parole (diverso è comprenderne il significato), la domanda che sorge immediata è: perché, in Mongolia, si utilizza questo alfabeto?

La risposta si trova nella storia del Paese. Il cirillico fu introdotto nel 1946 dal governo mongolo filosovietico. Dall’epoca di Gengis Khan fino a quell’anno, i mongoli avevano utilizzato ininterrottamente, per oltre 800 anni, il «bichig», l’alfabeto tradizionale derivato dalla lingua uigura e scritto in linee verticali dall’alto al basso.

Un buon cambio? «No – ci dirà in seguito lo scrittore mongolo Ayurzana Gun-Aajav -. Fu una violenza dello stalinismo. Quei politici cambiarono l’alfabetizzazione introdotta da Gengis Khan e distrussero gli intellettuali nazionali. Poi, gli storici sovietici riscrissero la nostra storia in stile marxista». All’opposto di quanto sta accadendo nella regione cinese della Mongolia Interna (nel Nord e Nordest della Cina, dove Pechino sta sostituendo il mongolo con il mandarino), a partire da quest’anno il governo di Ulaanbaatar spingerà per la graduale reintroduzione del bichig, secondo un progetto condivisibile e ambizioso. La Mongolia ha, inoltre, annunciato che l’inglese sarà ufficialmente designato come prima lingua straniera nell’istruzione secondaria. Si ritiene che promuovere l’inglese sia più facilmente accettato da tutte le parti, in quanto è privo del pesante bagaglio storico legato all’insegnamento del russo o del cinese.

In inglese sono le insegne della fabbrica di cashmere (la pregiata fibra ottenuta dal pelo della Capra hircus), che si descrive come «the largest cashmere factory store in the world». Impossibile non notarla, anche per il via vai di turisti che la visitano.

La fabbrica è a pochi metri dal Palazzo d’inverno del Bogd Khan, un complesso di edifici dotato di fascino se non fosse soffocato dai moderni palazzi che lo circondano su ogni lato. Le strutture ospitavano la residenza imperiale dell’ottavo Jebtsundamba Khutughtu (titolo del capo spirituale del buddhismo tibetano, terzo della gerarchia dopo il Dalai Lama e il Panchen Lama), che in seguito fu proclamato Bogd Khan, sovrano della Mongolia (dal 1911 al 1924), l’ultimo della sua storia. «Bogd» e «Khan» sono termini onnipresenti: il secondo – capo, sovrano – a causa della storia, il primo – santo, sacro – perché oggi è usato per indicare distretti, montagne, vulcani.

Il monastero di Gandan

Nel Palazzo d’inverno si unirono potere spirituale (Bogd) e potere temporale (Khan). Tuttavia, la fede religiosa – all’inizio lo sciamanismo (sciamanesimo) e poi il buddhismo (tibetano) – ha svolto e svolge un ruolo fondamentale nella storia mongola.

Il monastero di Gandan, uno dei più importanti del Paese, è vicino al centro. Si tratta di una sorta di cittadina buddhista, un insieme di templi sopravvissuti alle distruzioni effettuate dal regime comunista filosovietico (1921-1989), in particolare durante l’epoca stalinista (1928-1953).

In questi giorni d’agosto, al Gandan viene celebrata la cosiddetta «iniziazione di Kalacakra», una cerimonia buddhista volta a promuovere la pace nel mondo e preparare gli individui alle pratiche di meditazione tantrica. L’evento – guidato da Jhado Rinpoche (nel buddhismo tibetano, Rinpoche è un titolo onorifico) – ha attirato monaci da vari luoghi e moltissimi fedeli. Seduti per terra sotto un grande tendone innalzato per l’occasione, i fedeli rivolgono sguardo e attenzione verso un palco sul quale si è sistemato il gruppo di monaci officianti.

La piazza della storia

Il Gondan è vicino al centro, ma evitare il traffico supercongestionato è impossibile. Gli ingorghi sono la normalità e le auto – quasi tutte Toyota Prius bianche importate di seconda mano dal Giappone – si muovono a passo d’uomo. Non esiste una metro (che è in progetto) e i pochi autobus pubblici rimangono imbottigliati al pari delle automobili. Probabilmente, il modo più rapido sarebbe quello di muoversi a piedi.

Finalmente arriviamo nel cuore della capitale, un centro che ruota attorno alla vasta piazza Sükhbaatar, dal nome del protagonista della rivoluzione comunista del 1921 in onore del quale l’antica capitale Urga venne ribattezzata Ulaanbaatar («eroe rosso»). Qui si può camminare con tranquillità e rivedere – in meglio – le proprie impressioni sulla città mongola, soprattutto oggi che il cielo è terso e l’aria fresca. Sia chiaro, la piazza non ha nulla che lasci a bocca aperta, essendo un (brutto) concentrato di stili disomogenei. Con l’aggravante di numerose gru che stanno innalzando nuovi condomini in spazi troppo ristretti.

Premesso questo, sul lato Nord della piazza si allunga, sorretto da massicce colonne, il palazzo dello Stato mongolo che ospita il parlamento (State great khural), la presidenza e il governo. Al culmine della sua scalinata centrale, un Gengis Khan seduto sul trono domina la piazza.

In mezzo alla stessa, proprio sotto la statua equestre dell’«eroe rosso» Sükhbaatar, notiamo un uomo seduto su una sedia pieghevole. «Diciamo no alla brutalità della polizia», dice in più lingue il cartello accanto a lui. La guida non è con noi e, dunque, risulta impossibile scambiare due parole con il solitario manifestante. Tuttavia, il solo fatto che sia possibile una protesta di questo tipo indica quanto la Mongolia odierna – quella cioè nata dalla pacifica rivoluzione del 1990 – sia lontana dai regimi dittatoriali che la circondano.

Sulle strade laterali della piazza, ci sono altri edifici di rilievo come il Teatro nazionale, il Palazzo della cultura, la Borsa valori. A poche centinaia di metri dalla statua equestre splendono anche i vetri della Blue Sky Tower, un grattacielo a forma di vela che ospita un hotel di lusso. Non può però essere questo l’attrattiva imperdibile del centro.

Lo sono, invece, su una strada a lato del Parlamento, due tra i più importanti musei della capitale: il Museo nazionale della storia mongola e il modernissimo Museo Chinggis Khaan. Nonostante sia vissuto in un’epoca lontana (1162-1227), rimane lui, Gengis Khan nato Temüĵin, il fondatore del Paese, l’indiscutibile protagonista, orgoglio di ogni singolo mongolo, cittadino o nomade che sia. A maggior ragione, dopo aver sperimentato le lunghe dominazioni – dirette e indirette – della Cina (dal 1691 al 1911 e dal 1916 al 1921) e della Russia (dal 1921 al 1989).

Nelle gher della capitale

Stando all’Organizzazione mondiale della sanità, fino a qualche anno fa Ulaanbaatar era una delle capitali più inquinate al mondo. Oggi è stata superata da molte altre città asiatiche e africane. Certamente la sua aria non è pulita né salutare. Le ciminiere s’innalzano in piena città e il traffico automobilistico – lo abbiamo verificato di persona – è assurdo.

La capitale è anche il luogo con la più alta concentrazione di poveri. Arrivati dalle regioni interne del Paese, hanno occupato le zone periferiche costruendo le gher (yurte, in russo), le tradizionali tende dei nomadi mongoli.

Nei ger districts i servizi pubblici (acqua corrente, fognature, strade) sono inesistenti o molto limitati. Le stime parlano di almeno 800mila persone ovvero circa la metà della popolazione della città. Inquinamento e povertà sono fatti correlati.

A Ulaanbaatar, il carbone – quello grezzo (il più economico e il più inquinante) è stato giustamente vietato dalle autorità a maggio 2019 – è comunemente utilizzato per il riscaldamento domestico e per cucinare. Poiché la città è la capitale più fredda al mondo (nonostante il cambiamento climatico, per otto mesi all’anno la temperatura media è inferiore o prossima allo zero), questo combustibile è largamente utilizzato soprattutto dai poveri che abitano le gher. Bruciarlo significa, però, rilasciare nell’aria grandi quantità di inquinanti con pesanti conseguenze per la salute e la vita quotidiana.

Un problema di non facile soluzione considerato che la Mongolia è un grande produttore di carbone. Il giacimento di Tavan Tolgoi, nel Sud del Paese, è uno dei più vasti al mondo.

La storia di un paese in una città

Capita sovente che una capitale non offra un’immagine corretta del proprio paese. Ulaanbaatar non fa eccezione e, tuttavia, essa offre al visitatore la possibilità di avere sotto gli occhi tutta la storia mongola: quella gloriosa del condottiero e imperatore Gengis Khan nei musei, quella del dominio russo e della Mongolia comunista nei tristi casermoni di stampo sovietico, quella del libero mercato e della democrazia nei modernissimi grattacieli e, infine, quella della tradizione – millenaria; eppure, sempre viva – nelle gher. È proprio in queste ultime che si può incontrare il volto più vero e affascinante del popolo mongolo.

Paolo Moiola

Scheda storica. L’Impero e la nuova Mongolia

- 1206 – Temüĵin-Gengis Khan (1162-1227) fonda l’Impero mongolo. Con i suoi discendenti esso diverrà presto uno dei più estesi della storia.

- 1227-1241 – Dopo la morte di Gengis Khan, gli succedono per due soli anni il figlio più giovane Tului e poi il terzo, Ogodei.

- 1245-1247 – Il frate Giovanni da Pian del Carpine pubblica la sua Historia Mongalorum, il primo trattato sul popolo mongolo.

- 1271 – Kublai Khan (1215-1294), il nipote di Gengis Khan, trasferisce la capitale dell’Impero a Pechino e dà inizio alla dinastia Yuan.

- 1271-1295 – Il mercante ed esploratore veneziano Marco Polo (1254-1324) viaggia verso la Cina. Rimarrà nell’impero di Kublai Khan per diciassette anni.

- 1578 – Altan Khan (1507-1578) dichiara il buddhismo lamaista religione di Stato.

- 1691-1910 – La Mongolia è sotto la dominazione cinese dei Manchu. Dopo una breve pausa, i cinesi tornano nel 1916.

- 1921 (marzo) – Con l’aiuto dei sovietici, i mongoli sconfiggono i cinesi ed entrano nella capitale Urga (tre anni dopo ribattezzata Ulaanbaatar).

- 1924 (agosto) – Nel suo terzo congresso il Partito rivoluzionario del popolo mongolo stabilisce che l’obiettivo è l’instaurazione del comunismo.

- 1932 (aprile-ottobre) – Un vasto tentativo di rivolta viene represso duramente dalle forze armate.

- 1937-1952 – Il maresciallo Choibalsan, l’uomo di Stalin in Mongolia, governa il Paese con il terrore e le purghe.

- 1941 – Il partito decide il passaggio all’alfabeto cirillico, ufficializzato dal governo nel 1946.

- 1948-1955 – Nell’ideologia del governo filosovietico Gengis Khan passa da eroe nazionale a nemico.

- 1989-1991 – Uno dopo l’altro crollano i governi dei paesi satelliti dell’Unione Sovietica. Questa si scioglie nel dicembre 1991.

- 1990 (marzo) – Anche in Mongolia nascono nuovi partiti, tra cui il Partito democratico mongolo.

- 1991 (luglio) – Si svolgono le prime elezioni libere.

- 1992 (13 gennaio) – Viene approvata la nuova Costituzione mongola.

- 2023 (31 agosto-4 settembre) – Papa Francesco visita la Mongolia, accompagnato dal cardinale Giorgio Marengo, prefetto apostolico di Ulaanbaatar (e missionario della Consolata). Missonari e missionarien della Consolata operano nel paese asiatico dal 2003.

- 2024 (28 giugno) – Il Partito del popolo mongolo (Mpp) vince le elezioni parlamentari.

- 2024 (2-3 settembre) – A Ulaanbaatar arriva Vladimir Putin.

Pa.Mo.

A misura di cavallo (e di moto)

La popolazione nomade

Steppe infinite e tanti animali. È tra questi due elementi che si svolge l’esistenza dei pastori nomadi. Oggi, soprattutto per i più giovani, il dilemma è: rimanere o cercare il proprio futuro in città?

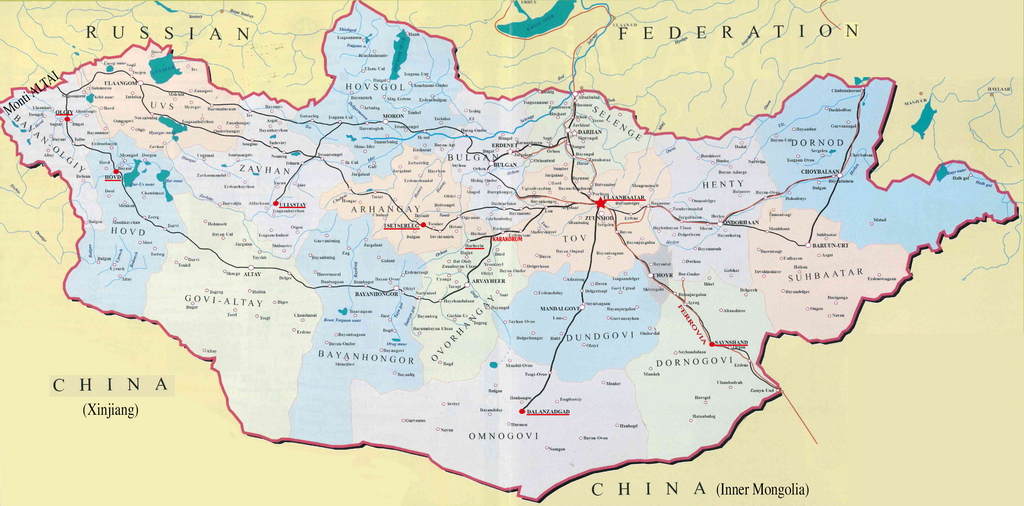

Tra Hovd, Olgiy e la catena dell’Altai. È quando lo Uaz – un diffusissimo fuoristrada russo tanto spartano quanto efficace – abbandona la sottile striscia d’asfalto, che si entra nella vera Mongolia, quella di Gengis Khan condottiero e conquistatore. Non tanto per la catena montuosa dell’Altai che caratterizza questa regione, quanto per la vastità dell’ambiente che ti circonda.

Tutto è immenso e spettacolare. Gli altopiani sono sterminati e bordati da cime innevate che possono superare i quattromila metri. Non ci sono strade né indicazioni né alberi. Ogni tanto s’incontrano greggi di pecore e capre. O s’intravvedono, sperduti in uno spazio che pare senza fine, dei puntini bianchi, le gher, le tipiche tende dei nomadi, le loro case mobili.

Siamo partiti da Hovd (Khovd) – circa 1.500 chilometri a Ovest di Ulaanbaatar -, cittadina in cui i Kazaki sono ancora una minoranza. Qui, nella provincia (aimag) di Bayan-Olgiy, la più montagnosa del Paese, sono invece la grande maggioranza (oltre il 90 per cento), quasi tutti di religione islamica.

Arriviamo nella valle di Namatjin, alle pendici del Tsambagarav innevato. Stanotte saremo ospitati nelle tende di un gruppo di nomadi kazaki. Preparata e simpatica, la nostra guida Ankhbayar (Ankhaa) Chimeddorj fa da interprete, anche se il kazako non è la sua lingua preferita.

Ci sono uomini, donne e bambini. I loro volti rubicondi paiono indicare un buono stato di salute. Ci viene spiegato che questo accampamento è abitato da tre famiglie tra loro imparentate. Vivono in tre gher, circondate da capre, pecore e una decina di mucche, con gli animali che si muovono in spazi amplissimi. Il luogo, inoltre, è favorito dalla presenza di un piccolo ruscello d’acqua fresca.

Essere nomadi significa che i pastori mongoli si spostano almeno un paio di volte durante l’anno a seconda delle condizioni del pascolo, dell’acqua, del tempo, e anche della scuola dei bambini. Di conseguenza, la gher è parte fondamentale di questa esistenza perché è una casa mobile, facilmente smontabile e trasportabile.

A parte lo straordinario scenario naturale, agli occhi di uno straniero sono proprio questi manufatti umani ad attrarre l’attenzione. Di forma circolare, costruite attorno a uno scheletro di legno, rivestite con spesse coperte di feltro tenute insieme da grosse corde, le gher sono strutture millenarie (ne scrisse già lo storico greco Erodoto) eppure insostituibili. Oltre a una piccola porta d’ingresso in legno intagliato e variamente dipinto, le tende mongole hanno un’apertura sul soffitto da cui esce la canna fumaria della stufa che si trova al centro e che, di norma, funziona con lo sterco essiccato degli animali (disponibile in quantità illimitata). La stufa serve sia per cucinare che per scaldare l’ambiente, considerato che l’escursione termica tra giorno e notte è notevole, anche nella stagione estiva.

Per tutto questo, entrare per la prima volta in una «nostra» gher è una sensazione unica. In quella che ci capita c’è una pentola con latte e odore di caglio, ma non manca lo spazio per allungare sul pavimento i sacchi a pelo.

Nell’accampamento dei nomadi kazaki non c’è acqua corrente, non c’è elettricità e non c’è un bagno. Per le necessità fisiologiche esiste una latrina un po’ defilata (ma neanche tanto) costituita da un muretto di sassi alto mezzo metro e una fossa sormontata da due assi.

Siamo in un ambiente islamico, ma le donne kazake non sono velate. Ci sono molti bambini e i più grandi tra essi che si occupano anche degli animali. Per esempio, le ragazze mungono le capre raggruppate in un recinto a poca distanza dalle gher. Per queste persone gli animali sono tutto. Forniscono le coperture e il combustibile per le gher. Forniscono i vestiti. Forniscono il cibo: la carne (immancabile) e i prodotti caseari (latte e formaggi) costituiscono, infatti, piatto essenziale dell’alimentazione dei nomadi.

Al cospetto del ghiacciaio

Il paesaggio è affascinante, ma il tragitto lungo e faticoso. È già buio quando raggiungiamo la meta di oggi, una sorta di campo base per il Tavan Bogd, il massiccio montuoso dei «cinque Santi». La maggiore delle cinque vette è lo Huiten con i suoi 4.374 metri d’altezza. I viaggiatori che passano da qui sono ancora pochi (per fortuna, verrebbe da pensare), ma comunque in lento e costante aumento. Per questo le gher – sempre appartenenti a gente kazaka – sono in numero maggiore del consueto.

Usciti dai sacchi a pelo e dalle gher, troviamo la luce del mattino, un cielo terso e un paesaggio magnifico. Per raggiungere il ghiacciaio un trekking sarebbe la soluzione migliore, ma non c’è tempo. Ci affidiamo, dunque, agli Uaz, probabilmente l’unico beneficio portato dalla Russia alla Mongolia. L’abilità degli autisti fa sì che i mezzi s’arrampichino come stambecchi lungo la montagna. Si fermano in prossimità di un altare sciamanico (ovoo), innalzato al cospetto del ghiacciaio.

Pochi metri più avanti, un chiassoso gruppo di soldatesse e soldati mongoli si fa notare mentre si danno il cambio per farsi una foto con un’aquila addestrata. Sono talmente entusiasti che, terminato lo schooting fotografico, si mettono a intonare canti e a ballare avendo il maestoso ghiacciaio a fare da sfondo.

Le aquile dei «burkitshi»

Siamo in ritardo o forse ci siamo persi. Ankhaa e gli autisti deviano gli Uaz verso un paio di gher su una collina che domina un’amplissima valle di greggi in libertà. Confabulano con i nomadi e trovano un accordo: questa notte ci si fermerà qui. Oltre alle tende, ci sono due strutture in legno, un recinto per gli animali, un vecchio camion con un carico di erba, un paio di moto, un baldacchino su cui sono state distese delle forme di formaggio.

Le gher che ci vengono offerte sono le abitazioni delle famiglie e, quindi, arredate con mobili e letti. Per questo le padrone di casa vengono a fare spazio, portando via vestiti e oggetti vari. Insomma, si potrebbe dire che si tratta di un bed and breakfast (b&b) alla mongola.

Prima di cena, Ankhaa e Ahkjol, la guida locale, si offrono di accompagnarci da alcuni kazaki, accampati non lontani dal luogo dove ci troviamo, che praticano la caccia con l’aquila (sono chiamati «burkitshi»).

La provincia di Bayan-Olgiy è famosa anche per le sue aquile. Lungo il tragitto, le abbiamo ammirate volare libere nel cielo. La caccia con le aquile – prese dal nido da piccole e addestrate nel corso di anni – è un’antica tradizione dei nomadi kazaki. Il cacciatore cavalca il suo cavallo nella steppa. Quando vede una possibile preda (volpi, lepri, lupi e altri piccoli mammiferi), libera l’aquila, la quale insegue e cattura l’animale. Il rapace torna quindi dal cacciatore che, a mo’ di ricompensa, gli offre un pezzo di carne.

Appena arrivati all’accampamento, Ankhaa e Ahkjol parlano con il padrone di casa. Dopo poco, questi si dirige verso una sorta di trespolo su cui è legata la sua aquila. Quindi, con fatica, visto il dimenarsi furioso dell’animale, la sistema su un braccio, precedentemente avvolto in uno spesso guanto protettivo. Non è piacevole vedere un uccello così maestoso e selvaggio legato con una corda. Tuttavia, si tratta di uno di quei casi in cui non bisogna giudicare ma semplicemente calarsi nel contesto. Non abbiamo l’opportunità di vedere animale e uomo all’opera. Tuttavia, ammirare l’apertura alare del rapace quando il pastore alza il braccio verso l’alto è impressionante.

Mongoli nomadi e mongoli stanziali

Al di là dell’attrazione che può suscitare per la sua vicinanza fisica con la natura e – se vogliamo – quella mentale con l’infinito, nella realtà, l’esistenza dei nomadi è dura a causa dell’isolamento, del clima e del lavoro faticoso. Volendo dare credito alle statistiche, oggi non più del 30 per cento della popolazione mongola è nomade.

Secondo Ankhaa, i mongoli che lasciano quella vita per la città sono soprattutto i giovani perché vogliono studiare e anche perché sono interessati «ad avere case in cui si possa fare una doccia con acqua calda».

Eppure, a conti fatti, per un mongolo quella nomade rimane la scelta migliore. «Oggi – ci spiegherà Batbayar Baabar, ex politico e ministro, autore di vari libri sulla storia del Paese -, quello dei pastori è il gruppo più ricco della società mongola. Vivono nelle gher per seguire i loro animali, ma hanno auto, camion, motociclette, case in città dove vivono i loro figli. La sfida più grande che devono affrontare è la manodopera. All’opposto, i più poveri sono i mongoli stanziali e, in particolare, quelli che vivono nelle gher attorno a Ulaanbaatar».

Paolo Moiola

Monaci e sciamani, i sopravvissuti

Religione e spiritualità in Mongolia

I russi fecero piazza pulita senza pietà: vennero uccisi monaci e sciamani, e rasi al suolo centinaia di templi. Dal 1990, con il passaggio alla democrazia, buddhismo e sciamanesimo sono rinati.

Valle del fiume Orkhon (Mongolia centrale). C’è un gruppo di yak che pascola tranquillo. Alcuni di essi hanno una pelliccia talmente folta da toccare il terreno. Li incontriamo nel luogo da cui parte il sentiero che conduce a Tuvhken, il monastero sorto nella foresta dei monti Khangai, a un’altitudine di circa 2.400 metri. Per raggiungere Tuvhken, si cammina per tre chilometri tra larici, cedri e cavalli in libertà. Una piccola radura e alcune «ruote della preghiera» (i cilindri girevoli su cui sono impressi alcuni mantra, le parole sacre) indicano che siamo arrivati: il monastero è qualche decina di metri più in alto, incastonato proprio sotto uno sperone roccioso. Le piccole strutture che lo compongono sono trasandate o chiuse. Nell’unico tempio aperto, nella penombra notiamo un solo monaco seduto e assorto in meditazione.

Ci arrampichiamo sullo sperone per raggiungere la sua sommità che è piatta e tutta delimitata da coloratissime lung-ta, le «bandierine della preghiera» (semplici ritagli di stoffa legati a una corda con stampate immagini o mantra). Da qui si può ammirare la foresta sottostante e la vista è spettacolare.

A parte la bellezza del luogo, Tuvhken è importante perché fu fondato nel 1653 da Zanabazar (1635-1723), artista riconosciuto, ma soprattutto prima guida (chiamata Jebtsundamba Khutuktu) del buddhismo lamaista mongolo. Fino ad oggi se ne contano dieci. Infatti, dopo la scomparsa nel 2012 del nono leader, l’8 marzo 2023, dalla sua residenza a Dharamsala, in India, il Dalai Lama ha annunciato il decimo Jebtsundamba Khutuktu, individuato in un bambino mongolo nato negli Stati Uniti.

La rinascita dei monasteri

Dopo la visita a Tuvhken, rimaniamo nella valle dell’Orkhon (il fiume più lungo del Paese), per dirigerci verso Harhorin (Kharkhorin, la traslitterazione dei termini mongoli non è mai univoca). Qui sorgeva Karkhorum (Karakorum) che, per qualche decennio (1235-1260), fu la capitale dell’Impero. A suo ricordo è stato eretto un piccolo, prezioso museo. A poche centinaia di metri da questo si trova Erdene Zuu, il più grande monastero buddhista del Paese, fondato nel 1586 e anch’esso con una storia di distruzioni, ricostruzioni e riaperture.

Il monastero pare una cittadina fortificata essendo circondato da mura sulle quali sono stati eretti 108 (numero sacro del buddhismo) stupa (strutture funerarie con cupola emisferica). Gli spazi sono ampli, ma – è la prima volta che ci capita – c’è molta gente e non è facile distinguere tra fedeli e turisti, con i secondi spesso troppo invadenti. Entriamo nelle tre pagode dalle tegole verdi adibite a museo, dove il buddhismo ti sommerge con i suoi colori forti, le sue statue, le sue maschere. Il tempio aperto al culto (Lavrin) si trova più avanti, in una struttura bianca in stile tibetano. Un piccolo gruppo di monaci è seduto all’esterno a conversare.

Tra Terra e Cielo

In Mongolia, non ci sono, però, soltanto le vestigia del buddhismo. Nelle praterie del Paese, più spesso delle greggi e molto più spesso delle persone, s’incontrano gli «ovoo». Il termine indica dei luoghi di culto sciamanico, realizzati per ringraziare gli spiriti della natura e per la buona sorte dei viaggiatori. Si tratta di cumuli di pietre accattastate a mo’ di piramide in mezzo alle quali s’intravvedono i doni lasciati dai viandanti (caramelle, latte, vodka, qualche banconota in tögrög, la moneta mongola). Gli ovoo sono spesso resi più appariscenti dalle «khadag», le sciarpe rituali di seta azzurra che ricordano Tengri, il dio del cielo blu. Il fatto che essi vengano «alimentati» con le offerte, fa pensare che lo sciamanesimo – nella versione del tengrismo e magari in sincretismo con il buddhismo – sia ben più diffuso di quanto non raccontino le statistiche.

Lo sciamanesimo – termine nato in terra asiatica ma presto diffusosi mondialmente – è una credenza religiosa nata tra chi vive a diretto contatto con la natura e i suoi elementi: cacciatori, raccoglitori, pastori e agricoltori.

Se tutti gli esseri viventi (persone, animali, piante) hanno un’anima, allora occorre qualcuno che sia in grado di connettersi con essa. Questo qualcuno è lo sciamano, un intermediario tra il mondo degli uomini e degli animali e quello degli spiriti. Come qualcuno ha poeticamente sintetizzato, gli sciamani sono dei «nomadi tra Terra e Cielo».

La Pax mongolica e le fedi religiose

Nella famosa Storia segreta dei mongoli (scritta da un anonimo attorno al 1240), Temüĵin-Gengis Khan invoca spesso il Cielo e la Terra (in quest’ordine). Ai suoi tempi i nomadi seguivano lo sciamanesimo e il tengrismo, ma la successiva penetrazione del buddhismo (soprattutto nell’epoca di Kublai Khan, il nipote di Gengis Khan) invece di produrre contrasti diede origine a una sorta di sincretismo religioso.

In generale, gli storici sono concordi nel ritenere che, nell’Impero mongolo, quasi come corollario alla cosiddetta «Pax mongolica» (termine latino per indicare una relativa stabilità e sicurezza che favorivano i commerci), ci fu una grande tolleranza religiosa. Come poterono constatare anche alcuni esploratori e missionari cattolici: i francescani Giovanni da Pian del Carpine (1182-1252), Guglielmo di Rubruck (1220-1293) e Giovanni da Montecorvino (1247-1328).

Interessante notare che, sotto l’Impero mongolo, i religiosi di qualsiasi fede erano esentati dal pagamento delle tasse.

Le purghe dell’epoca comunista

Questa condizione di rispetto e – addirittura – di privilegio, venne spazzata via nelle epoche successive e, in particolare, durante quella comunista.

Si calcola che, nei settant’anni di regime filosovietico, furono spogliati e rasi al suolo oltre 600 monasteri ed eliminati almeno 20mila monaci, mentre altre migliaia di essi furono imprigionanti, costretti a lasciare o a fuggire. Identica sorte toccò agli sciamani (in generale, più difficili da riconoscere e, quindi, da perseguire).

Con la fine del regime comunista (nel 1989) si assistette a una rinascita sia del buddhismo che dello sciamanesimo. Si ritiene che oggi, nel Paese, ci siano cinquemila monaci e migliaia di sciamani (c’è chi dice siano addirittura ventimila).

Nella nuova Mongolia

Ovoo e monasteri, sciamanesimo e buddhismo, sciamani e monaci. Dare un «peso» alla religione nella nuova Mongolia democratica è complicato, forse impossibile. Il primo passo è stato, comunque, la Costituzione del 13 gennaio 1992 nella quale viene riconosciuta (articoli 9 e 16) la libertà religiosa.

Secondo le statistiche ufficiali, oggi oltre il quaranta percento della popolazione mongola non è credente. «Impossibile – ci dice Ayurzana Gun-Aajav, poeta e romanziere, conosciuto soprattutto per La leggenda dello sciamano (uscito in Mongolia nel 2010 e nel 2020 in Italia) -. Al contrario, io immagino che la maggior parte dei mongoli sia religiosa. Naturalmente, abbiamo ancora profonde impronte di comunismo in molte sfere della nostra società. Ma i mongoli avevano conservato molti rituali religiosi anche nell’era comunista. Ad esempio, non seppellivano mai i morti senza una cerimonia buddhista».

«Quando ero giovane – prosegue Ayurzana -, ero più o meno ateo. Crescendo, sono diventato religioso, il che è stato un processo sorprendente per me. Ecco perché non parlo ai giovani di buddhismo o sciamanesimo: perché so che loro non hanno bisogno di alcuna religione. Sono troppo giovani per comprendere le basi del mondo mentale. Quando saranno pronti, sarà la vita stessa a mostrare tutto. Buddha disse: “Verrà il tempo e la condizione sarà”. I buddhisti non hanno mai fretta, aspettano sempre. E lo sciamanesimo mongolo è molto simile al buddhismo. Alcuni sciamani eseguono rituali buddhisti, alcuni lama raccomandano alcuni metodi sciamanici ai loro credenti. Il buddhismo tibetano è molto influenzato dalla fede originale di Tengri, senza la quale sarebbe stato impossibile importare un intero sistema religioso nel mondo mentale dei nomadi».

«Ogni religione – spiega ancora lo scrittore – ha la sua teoria, ha persino delle leggi severe. Non c’è niente del genere nello sciamanesimo. Esso è nato semplicemente dalla visione di persone antiche che hanno imparato a conoscere il mondo non attraverso la conoscenza, ma attraverso sentimenti primitivi. Per loro, i sogni o l’intuizione sono più importanti della scienza, l’inconscio più importante della coscienza, il mondo più surreale di quanto si pensi. Lo sciamanesimo è più simile alla poesia che alla religione. E più simile a un percorso creativo che a un modello di pensiero».

Paolo Moiola

Libera come i suoi cavalli

La Mongolia tra Russia e Cina

Senza sbocchi al mare, schiacciata tra due paesi retti da governi dittatoriali, la giovane democrazia mongola prova a seguire la propria strada. Compito non facile, considerata la sua dipendenza economica da Mosca e Pechino.

Dal Gobi a Ulaanbaatar. Nel Gobi – considerato il sesto deserto al mondo per estensione – la temperatura media annuale è di 8,5 gradi centigradi e le precipitazioni non superano i 50 millimetri all’anno. Tuttavia, il termine deserto può risultare fuorviante. Quando si passa dalle steppe al Gobi, una delle prime impressioni riguarda gli animali: è vero, ci sono più cammelli, ma cavalli e capre non mancano neppure qui. La seconda riguarda, invece, la morfologia: vi si possono incontrare colline rocciose e chilometri di dune di sabbia color ocra, ma anche oasi verdi e pascoli. In inverno, può addirittura comparire la neve.

Anche per questa sua varietà paesaggistica il Gobi è una regione frequentata dal turismo internazionale, come testimoniano i folti gruppi di viaggiatori sudcoreani incontrati. Né si può dimenticare che questo è il paradiso della paleontologia visto che qui sono stati trovati e si trovano fossili di dinosauri risalenti a milioni di anni fa. Anche noi possiamo averne un assaggio a Dalanzadgad, capoluogo dell’Omnogovi, nel locale e ricco museo di natura e storia.

Queste attrazioni non dovrebbero però far perdere di vista le problematiche. Il deserto del Gobi – come tutta la Mongolia – sta, infatti, subendo le conseguenze dei cambiamenti climatici. In particolare, l’aumento delle temperature e dei periodi di siccità stanno favorendo l’allargamento della desertificazione e con esso la perdita di biodiversità dell’ecosistema.

Quella strada ferrata tra Russia e Cina

Nella lunga traversata del Gobi, ci dirigiamo a Sud Est, verso la provincia di Dornogovi, poco toccata dal turismo e conosciuta soprattutto per le tempeste di sabbia e la ferrovia. È qui, nella cittadina di Saynshand, che lasceremo gli Uaz.

Il nostro treno è già in stazione. La linea è quella della Trans mongolian railway, che taglia in due la Mongolia centrale per 2.215 chilometri, dal confine russo a Nord fino a quello cinese a Sud. La possente locomotiva diesel è sovietica, come dimostra lo stemma di falce e martello incastonato accanto al finestrino laterale. Ci porterà fino a Ulaanbaatar, circa 420 chilometri verso Nord. Tuttavia, nonostante la relativa vicinanza, il viaggio durerà tutta la notte.

I vagoni sono vecchi ma non scomodi. E il servizio è adeguato. Nonostante la notte stellata, nelle prime ore dal finestrino si può scorgere poco, anche durante le fermate in stazioni sconosciute e poco illuminate. Poi, alle prime luci dell’alba, il deserto del Gobi è già alle spalle. Davanti a noi, rilievi verdi e le prime propaggini della capitale, la cui periferia è estesa e anonima come quella di tante altre città.

Poco prima delle sette del mattino, il treno entra nella stazione di Ulaanbaatar. Fuori è subito traffico e palazzoni uno addosso all’altro, un mondo opposto rispetto alla Mongolia degli Altai o del Gobi dove gli spazi sembravano senza confini.

Ai grandi magazzini di Stato

Siamo in centro e non si trova un parcheggio libero. Soprattutto qui, nei pressi dei grandi magazzini di Stato. «State department store», la scritta in inglese si allunga sul primo piano dell’edificio. Sul tetto svetta, invece, l’anno della fondazione: il 1921, oltre un secolo fa.

Scale mobili, luci a profusione, marchi internazionali: sembra uno shopping center di una qualsiasi grande città, un esempio di non-luogo come i duty free degli aeroporti internazionali. È il sesto piano che ospita qualcosa di più locale, come abbigliamento tradizionale e souvenir vari. Sugli ordinati scaffali della libreria troviamo anche i libri dei nostri interlocutori, Ayurzana Gun-Aajav e Batbayar Baabar: il romanzo (La leggenda dello sciamano) del primo e i libri di storia (Almanac. History of Mongolia) del secondo.

Usciamo dalla mecca dello shopping mongolo per reimmergerci nella vita reale.

La democrazia e i suoi sabotatori

In prossimità di un incrocio, a poca distanza dalla piazza Sükhbaatar, resiste un modesto edificio di un solo piano. È dipinto di blu perché blu è il colore del Partito democratico della Mongolia (di centrodestra), la seconda forza politica del Paese che qui ha la propria sede.

Nelle elezioni del 28 giugno 2024 è arrivata seconda dietro il Partito del popolo mongolo, la formazione di centrosinistra (nata dallo scioglimento del Partito comunista) che oggi è alla guida del governo nazionale.

Senza sbocchi al mare, fisicamente schiacciata dalla Russia a Nord e la Cina a Sud, economicamente da esse dipendente, dal 1990 la Mongolia ha imboccato e difeso la strada della democrazia. A Ulaanbaatar, ci sono state proteste di piazza a luglio 2008, dicembre 2018 e dicembre 2022. Sempre contro la corruzione e per questioni economiche. Quando si è liberi di protestare, significa che la democrazia funziona.

Da ex ministro divenuto scrittore e storico, pur avendo studiato a Mosca, Batbayar Baabar non ha dubbi: «Dall’Artico all’Oceano Indiano, dal Pacifico al Mar Nero, la Mongolia è l’unico paese con una società aperta e un sistema libero e democratico». L’orgogliosa certezza del nostro interlocutore è ammirevole. Tuttavia, nemici e sabotatori della democrazia mongola sono dietro l’angolo.

La realtà lo mette subito in chiaro. «Molte strade sono bloccate perché sta per arrivare Putin», ci spiega Ankhaa, la guida, per giustificare un traffico peggiore del solito.

È vero: Vladimir Putin, lo zar russo inseguito da un mandato di cattura internazionale per crimini di guerra, sta per arrivare (2-3 settembre 2024) a Ulaanbaatar per incontrare le principali autorità mongole. E queste non lo faranno arrestare, anche perché Mosca fornisce al Paese la maggior parte del suo carburante e una notevole quantità di elettricità.

La limitata libertà d’azione del Paese si era vista anche nel novembre del 2016 quando il Dalai Lama venne a visitare il Gandan, il principale monastero della capitale mongola.

All’epoca, Pechino – che considera il leader tibetano un terrorista che attenta all’unità della Cina – si arrabbiò molto con il governo di Ulaanbaatar. Tanto che quest’ultimo si vide costretto a promettere: mai più il Dalai Lama in Mongolia.

Insomma, per gli orgogliosi eredi di Gengis Khan non sarà facile difendersi dalle ingerenze di vicini di casa per i quali la democrazia è soltanto una pericolosa invenzione dell’Occidente.

Ankhaa è, però, totalmente e orgogliosamente ottimista: «Nonostante la pandemia, le guerre, gli antagonismi geopolitici, la Mongolia continuerà a portare avanti la sua politica estera pacifica e aperta, indipendente ma anche pragmatica. Da oltre trent’anni lo stiamo dimostrando».

Paolo Moiola

Ha firmato il dossier:

PAOLO MOIOLA. Giornalista, redazione Missioni Consolata. Ha viaggiato in Mongolia nell’agosto 2024.

Hanno collaborato: Ayurzana Gun-Aajav, Ulaanbaatar, scrittore (poeta e romanziere); Batbayar Baabar, Ulaanbaatar, scrittore e storico, ex uomo politico e ministro; Ankhbayar (Ankhaa) Chimeddorj, Ulaanbaatar, guida turistica (Genghis Khan expedition tour Llc).

Il video reportage sul Paese