Il Signore della vita (Gv 11)

Con l’undicesimo capitolo, si chiude la prima parte del Vangelo di Giovanni, quella dei «segni», come li chiama lui. Fino qui, infatti, abbiamo letto dei miracoli di Gesù, segni che alludono ad altro e che spesso hanno aperto discussioni e ampie spiegazioni. Anche questo capitolo presenta un segno, un prodigio che allude a qualcosa di rilevante: Gesù, infatti, riporta in vita un morto.

Il brano, peraltro, è decisamente giovanneo: ci stimola molte più riflessioni e domande di quelle alle quali offra risposte. Proviamo a intuirne alcune.

Il racconto

La vicenda è semplice: qualcuno riferisce a Gesù che Lazzaro, suo amico residente a Betania, sta male (vv. 1-3). Gesù, che dovrebbe trovarsi al di là del Giordano (Gv 10,40), ossia non troppo lontano, sostiene che la malattia di Lazzaro non va verso la morte, ma servirà a mostrare la gloria del Figlio di Dio, vale a dire che illustrerà chi lui è davvero (v. 4). Dopo di che, aspetta due giorni prima di partire: perché? Può darsi che il motivo sia quello suggerito dai discepoli, che Betania è vicinissima a Gerusalemme (15 stadi, ossia circa due chilometri) e quindi sotto l’influenza di coloro che vogliono uccidere Gesù (v. 8).

A questo punto, però, Gesù e i discepoli si avventurano in un dibattito curioso sulla condizione di Lazzaro: è morto o si è solo addormentato (vv. 11-16). E nel lettore si insinua, in modo molto sottile, l’idea che la morte possa non essere un evento definitivo. Come fanno gli scrittori bravi, l’evangelista non ci svela la conclusione della vicenda prima di narrarla, eppure, se tornassimo a leggere quelle righe sapendo già come la storia va a finire, non potremmo non notare che in qualche modo l’esito è già anticipato qui.

Un altro dialogo che ci potrebbe lasciare perplessi è quello che Gesù sostiene una volta arrivato a Betania. Parla dapprima e più a lungo con Marta, riguardo a morte e risurrezione (vv. 21-27), e in un secondo tempo con Maria. È un caso che in tutto il capitolo Gesù sembri conversare con gli altri solo uno alla volta?

Quando Gesù ordina di aprire il sepolcro, Marta oppone resistenza affermando: «è morto già da quattro giorni e ormai puzza» (v. 39). Di fronte a questa obiezione, Gesù rimprovera l’amica per la sua mancanza di fede, quindi ripete l’ordine. A sepolcro aperto, il maestro sembra mettere in scena, e in modo teatrale, la reazione che forse si aspettava dai suoi amici, in quanto ringrazia il Padre prima ancora che dal sepolcro emerga qualcosa: «Io lo sapevo che tu mi ascolti sempre, ma l’ho detto per la folla che sta qui intorno» (v. 42).

Legami personali

La prima dimensione rilevante del racconto, che non può sfuggirci, è che Gesù non si trova di fronte a estranei: Lazzaro, Marta e Maria vengono definiti esplicitamente suoi amici (v. 5). Dai Vangeli sappiamo di altri due episodi in cui Gesù riporta in vita dei morti, il figlio della vedova di Nain (Lc 7,11-17) e la figlia di Giairo (Mc 5; Mt 9; Lc 8). Entrambi gli erano sconosciuti e, alla domanda che può sorgere, «perché loro sì e altri no?», la risposta potrebbe serenamente chiamare in ballo il caso: l’incontro di Nain pare totalmente imprevisto, mentre quando Giairo chiede l’aiuto di Gesù, sua figlia è gravemente malata ma ancora viva.

Il caso di Lazzaro invece è diverso: ci verrebbe quasi da pensare che questo miracolo sia inopportuno. Ci saranno raccomandati e amici anche intorno a Gesù? E se Lazzaro non avesse avuto amicizie importanti, sarebbe stato lasciato nel sepolcro?

Per affrontare queste domande basta constatare che i Vangeli non perdono occasione di presentarci un Gesù che instaura con chiunque una relazione sempre centrata sulla persona, e mai su ruoli o formalità. Il Padre che Gesù rivela non guarda a titoli o precedenze o convenienze, ma incontra persone con storie e caratteristiche loro.

Notavamo poco sopra che, in questo racconto, Gesù sembra quasi parlare solo con singole persone, in modalità «uno a uno», come nei rapporti profondamente personali. Il Padre non conosce incarichi, ma chiama ognuno per nome. Tra il rischio di dare l’impressione di favoritismi e la rinuncia a valorizzare i legami personali, Dio non ha dubbio: le persone vengono prima!

Se sono le relazioni personali a smuovere Gesù, non sembra però che lui si astenga dalle proprie scelte quando invece queste stesse relazioni sono negative: quando ha deciso che si sarebbe partiti per Betania, i discepoli hanno tentato di dissuaderlo, visto che già i suoi avversari, di stanza apparentemente a Gerusalemme, avevano tentato di eliminarlo (v. 8), ma Gesù non ha cambiato idea. Ai discepoli, consapevoli del rischio, non è rimasto che commentare che ciò significava andare a farsi uccidere (v. 16).

Un Gesù, e un Padre, che si muovono per le relazioni personali, ma non si fanno bloccare dalle minacce.

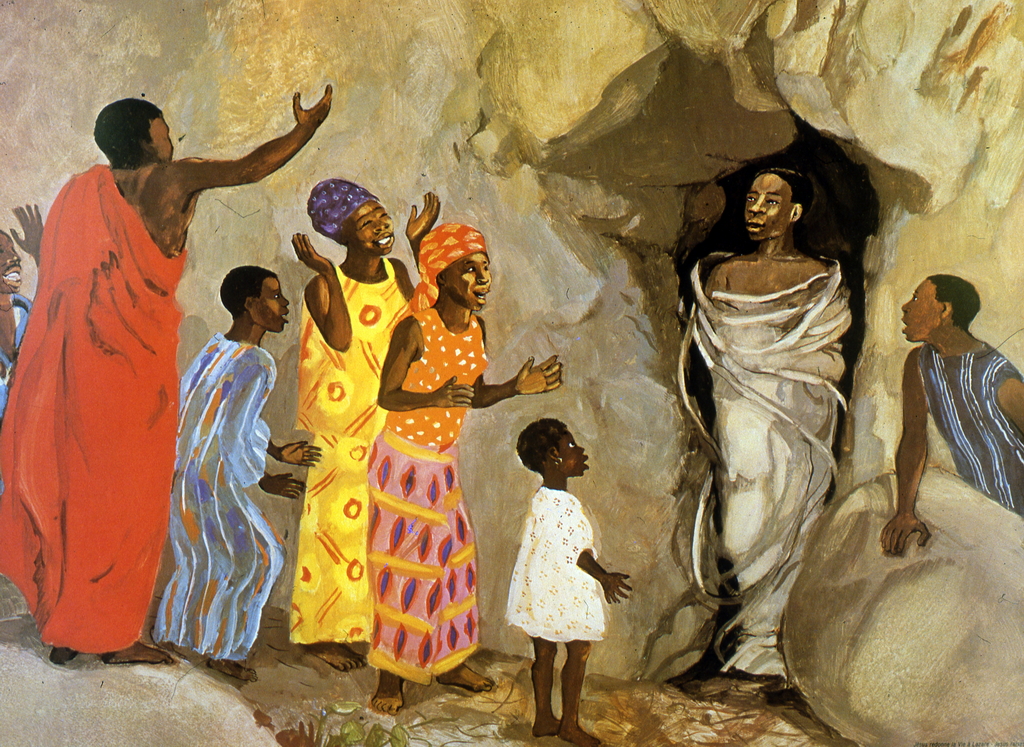

![]()

Risurrezione

Centrale, in tutto il capitolo, è il rapporto tra vita e morte.

Le sorelle di Lazzaro sono convinte che Gesù avrebbe potuto guarire il fratello. E confidano nella risurrezione alla fine del tempo. Gesù non le smentisce, su nessuno dei due punti, né conferma le loro idee. La sua risposta, enigmatica come capita spesso nel Vangelo di Giovanni, sposta altrove il centro dell’attenzione: è lui stesso a essere la risurrezione e la vita. La risurrezione smette di essere un evento o una condizione, ma si incentra sul rapporto con Gesù. In modo esplicito, a essere significativo non è più il tempo della risurrezione (alla fine del tempo, come crede Marta?) o la modalità, ma la relazione. Per viverla occorre credere in Gesù, affidarsi a lui, essere in relazione con lui (vv. 25-26). Cruciale non è la vita, ma essere in rapporto con Dio. Il contrario sarebbe come se ci concentrassimo sulla carta che avvolge un regalo invece che sul regalo stesso.

Due altri particolari ci colpiscono. Nel dialogo, Marta si espone con chiarezza: «Credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che viene nel mondo» (v. 27). È la più esplicita tra le affermazioni di fede nel Vangelo e la prima che viene dopo l’affermazione che chi avesse riconosciuto Gesù come Cristo sarebbe stato espulso dalle sinagoghe (Gv 9,22). Marta entra in relazione personale con l’amico e quindi non si fa spaventare dalle minacce. Chi si affida a Gesù, impara, come lui, a vincere la paura.

L’altro particolare potrebbe farci venire la pelle d’oca. Al termine del colloquio con le due sorelle, Gesù chiede dove hanno sepolto Lazzaro. La risposta potrebbe anche sembrare semplicemente funzionale: «Vieni e vedi» (Gv 11,34). E, al limite, il pianto in cui esplode Gesù potrebbe indicare che finalmente anche lui ceda a una commozione e a un affetto che sono comunque percepibili in tutto il capitolo. Ma quelle parole sono chiaramente vicine a quelle che Gesù stesso aveva rivolto ai suoi due primi discepoli, che gli chiedevano dove abitasse: «Venite e vedrete» (Gv 1,39). In quel frangente, l’invito era a coinvolgersi, a fare esperienza personale, e l’esito era stato che i due discepoli di Giovanni avevano iniziato a seguire Gesù. Nel capitolo 11, è come se la morte di Lazzaro invitasse anche Gesù a fare esperienza personale della fine della vita, per coinvolgersene fino in fondo. È ciò che accadrà pochi giorni dopo.

È però solo un anticipo, e imperfetto. Lazzaro, infatti, esce dal sepolcro legato e velato (v. 44) e ha bisogno di essere aiutato a tornare in vita, mentre Gesù lascerà il sepolcro con tutte le bende in ordine, senza alcun testimone (Gv 20,6-7). Lazzaro sarà ancora sottomesso alla morte, Gesù, dopo la risurrezione, non lo sarà più. Ma in entrambi i casi, il Padre chiama sempre alla vita, la sua intenzione è quella, quello desidera, quello prepara. Il Padre non lascia che vinca la morte.

Le conseguenze (vv. 47-53)

Giovanni lo aveva spiegato: Betania è molto vicina a Gerusalemme e molti «giudei» (ossia, nel linguaggio dell’evangelista, avversari di Gesù) erano venuti a consolare le sorelle di Lazzaro. Anche Tommaso (v. 16) aveva preannunciato che avvicinarsi alla città santa avrebbe significato rischiare la vita. Il che puntualmente succederà. I giudei non possono ancora mettergli le mani addosso, ma i capi sacerdotali e i farisei decidono che bisogna far tacere Gesù. Anzi, Caifa, sommo sacerdote, afferma che conviene che sia un uomo solo a morire per tutto il popolo.

Giovanni fa notare che, essendo sacerdote, le sue parole erano profetiche, e attestavano già che la morte di Gesù sarebbe andata a vantaggio di tutti, anzi addirittura anche di coloro che del popolo non facevano parte (v. 52).

È un esempio dell’ironia giovannea: qui Caifa intende semplicemente dire che conviene mandare a morte Gesù anziché lasciare che avvii una eventuale rivolta politica che attirerebbe la reazione dei romani. In effetti, però, anticipa già il senso che la sua morte potrà avere per l’umanità. Allo stesso modo, i capi dei sacerdoti si dicono preoccupati che, se la gente credesse in Gesù, Gerusalemme potrebbe essere distrutta, cosa che (i lettori di Giovanni lo sanno già) accadrà davvero nel 70 d.C., nonostante la folla avesse scelto di far crocifiggere Gesù (cfr. Gv 19,6.15). Se vogliamo, c’è un esempio di ironia anche nel fatto che lo stesso Lazzaro, appena tornato alla vita, rischia di nuovo di morire presto, stavolta ammazzato per mano delle autorità religiose anziché nel suo letto, accudito dalle sorelle (Gv 12,9-11).

Ma in fondo è tragica ironia anche il senso di tutto questo paragrafo. Le autorità religiose, che dovrebbero avere a cuore la vita del popolo, mentre dicono di interessarsene, riescono soltanto a progettare la morte. La vita viene tramite Gesù, e attraversando la morte stessa.

Ormai siamo verso la fine della vicenda umana del Signore, ci è sempre più chiaro il volto del Padre che Gesù ci sta mostrando (come si era detto in Gv 1,18). È il volto di chi vuole la vita, di chi si commuove e piange di fronte alla sofferenza degli amici, di chi vede negli uomini persone con cui entrare direttamente e profondamente in relazione. È un Padre che ama la vita di tutti.

Angelo Fracchia

(Il Volto del Padre 14 – continua)