Giustizia e pace, se non ora quando?

Diseguaglianze, guerra e crisi climatica sono le sfide a cui tentano di rispondere le iniziative del mondo missionario che vanno sotto il grande ombrello chiamato Gpic: giustizia, pace e integrità del creato. Dalle esperienze passate e presenti possono venire gli spunti per quelle future.

Giustizia, pace e integrità del creato (Gpic) è l’espressione con cui gli istituti religiosi indicano uno degli ambiti su cui si concentrano il loro lavoro e la riflessione teologica.

Le sue origini, si legge sul sito dell’Unione internazionale delle Superiore generali (Uisg)@, risalgono agli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, in particolare alla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del 1965 e al Sinodo dei vescovi sulla giustizia nel mondo del 1971. Un documento (la GS) e un’istituzione (il sinodo) nati entrambi dal Concilio Vaticano II e dalla spinta al rinnovamento della Chiesa che esso raccolse. Nel 1967, papa Paolo VI istituì il Pontificio consiglio per la giustizia e per la pace, soppresso da papa Francesco nel 2017 per trasferire le sue funzioni e quella di altri tre Pontifici consigli al Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale@.

Il dicastero, si legge sulla sua pagina istituzionale, «ha il compito di promuovere la persona umana e la sua dignità donatale da Dio, i diritti umani, la salute, la giustizia e la pace», e «si interessa principalmente alle questioni relative all’economia e al lavoro, alla cura del creato e della terra come “casa comune”, alle migrazioni e alle emergenze umanitarie».

La definizione estesa aiuta a orientarsi nella varietà di temi che la Gpic copre, e a operare una sorta di traduzione verso il linguaggio della cooperazione allo sviluppo.

Forzando un po’ alcuni concetti – come è inevitabile quando si passa da un lessico religioso a uno laico -, possiamo dire che la Gpic rimanda alla lotta alle diseguaglianze, alla risoluzione dei conflitti e alla protezione dell’ambiente.

Temi, questi, che anche le Nazioni Unite ritengono prioritari: nel suo discorso all’Assemblea generale Onu dello scorso gennaio, il Segretario generale António Guterres ha indicato come sfide globali più urgenti per il 2025 i conflitti in continua ascesa, le disuguaglianze crescenti, l’intensificarsi della crisi climatica e l’aumento incontrollato della tecnologia.

E non è difficile rintracciare, nel testo dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i riferimenti (ad esempio al punto 13) all’interdipendenza di queste sfide e alla conseguente necessità di affrontarle insieme.

Toribio, dove tutto si incrocia

L’insieme queste tre dimensioni della Gpic si è manifestato fin dall’inizio nella realtà di Toribio, dove – ricorda padre Rinaldo Cogliati, che a Toribio ha lavorato dal 1986 al 2007 – i missionari della Consolata hanno iniziato il loro lavoro il 2 febbraio del 1985: quarant’anni fa.

Toribio si trova nel Nord del Cauca, regione sudoccidentale della Colombia sulla Cordigliera centrale delle Ande. Su Missioni Consolata del novembre 1996, padre Antonio Bonanomi, coordinatore dell’équipe missionaria dal 1988 al 2005, spiegava che i missionari della Consolata erano arrivati a Toribio per continuare il lavoro di padre Alvaro Ulcué Chocué, sacerdote colombiano ucciso il 10 novembre 1984 a causa «del suo impegno evangelico per la giustizia».

Membro lui stesso del popolo indigeno dei Nasa, padre Alvaro aveva lavorato nella parrocchia di Toribio e nei vicini villaggi di Caldono, Jambaló e Tacueyó con la sua équipe di suore missionarie di Madre Laura e di laici indigeni dal 1975 al 1984. Frutto del suo lavoro era stato l’avvio del Progetto Nasa, che probabilmente sarebbe un caso da manuale – se ne esistesse uno – di impegno per la giustizia, la pace e l’integrità del creato.

Chi ha operato in quella zona fra gli anni Settanta e oggi, infatti, si è trovato ad affrontare l’effetto combinato dell’esclusione di cui sono vittime da secoli i popoli indigeni, del conflitto fra esercito e guerriglia, e degli effetti sull’ambiente e sulla sicurezza dell’espandersi prima del latifondo e poi dell’industria, con il corollario della violenza esercitata dai gruppi paramilitari al servizio di latifondisti e industriali.

A questa violenza, la comunità nasa ha opposto la guardia civica, gruppi di volontari che monitorano il territorio. All’epoca della sua istituzione c’erano molti dubbi sull’efficacia di persone armate solo di bastonie nel contenere gruppi con armi vere come i paramilitari e i guerriglieri. Ma, scriveva padre Rinaldo su MC del settembre 2001, la risposta fu che «la vera arma della guardia è l’appoggio della comunità», e la volontà di quest’ultima di difendere, anche con la vita, il proprio plan de vida, cioè il progetto di sviluppo che il popolo nasa ha elaborato per se stesso.

Sarebbe troppo complicato riassumere qui i risultati del lavoro avviato da padre Alvaro e portato avanti dai missionari della Consolata fino allo scorso febbraio, quando questi ultimi hanno lasciato Toribio alla Chiesa locale.

Vale però la pena di ricordare che, se nel 1984, poco prima del suo assassinio, padre Alvaro aveva condiviso con padre Ezio Roattino – missionario della Consolata amico di Alvaro e una delle ultime persone ad averlo visto vivo – la preoccupazione per una popolazione di 69mila persone che rischiava di ridursi fino a sparire, oggi, secondo il più recente censimento nazionale (2018),@ il popolo nasa conta 243mila persone, di cui l’88% nel Cauca.

Il «Centro di educazione, abilitazione e ricerca per lo sviluppo integrale» della comunità, Cecidic, attraverso cui dal 1992 passano gran parte delle attività di istruzione e formazione del Progetto nasa, e al quale l’équipe missionaria ha dato un impulso fondamentale, offre corsi tecnici in agricoltura sostenibile, formazione su arti e saperi ancestrali, etno educazione ed economia, anche in collaborazione con la Pontificia università bolivariana di Medellin.

Oujda e i migranti

Se Toribio è un luogo dove si sovrappongono e incrociano, potremmo dire in presa diretta, le tre sfide della Gpic, Oujda, nella parte orientale del Marocco, è un posto che accoglie persone costrette ad affrontare un’impresa ancora diversa: trovare pace e benessere in Europa perché povertà, guerra e crisi climatica rendono impossibile avere queste cose nel proprio Paese d’origine.

«A volte fuggire è anche un atto di ribellione davanti a situazioni a cui non si può fare fronte», spiega, da Malaga, Silvio Testa, responsabile dell’associazione Uyamaa (dal kiswahili ujamaa, famiglia estesa, ndr) dei Missionari della Consolata in Spagna. «La voglia, non solo di aiutare la propria famiglia, ma anche di contribuire a cambiare il proprio Paese, emerge spesso nei racconti dei migranti che i Missionari della Consolata ricevono alla parrocchia di Saint Louis, con il loro servizio di accoglienza d’emergenza, attivo sette giorni su sette, 24 ore al giorno».

Nel 2024, riferisce Silvio, che con il team missionario di Oujda collabora in modo stabile, i migranti accolti dai missionari sono stati 3.744. «Di questi, l’80% circa veniva dal Sudan», il Paese africano dove è in corso la più grave crisi umanitaria sul pianeta, con 30 milioni di persone che hanno bisogno di aiuti urgenti@.

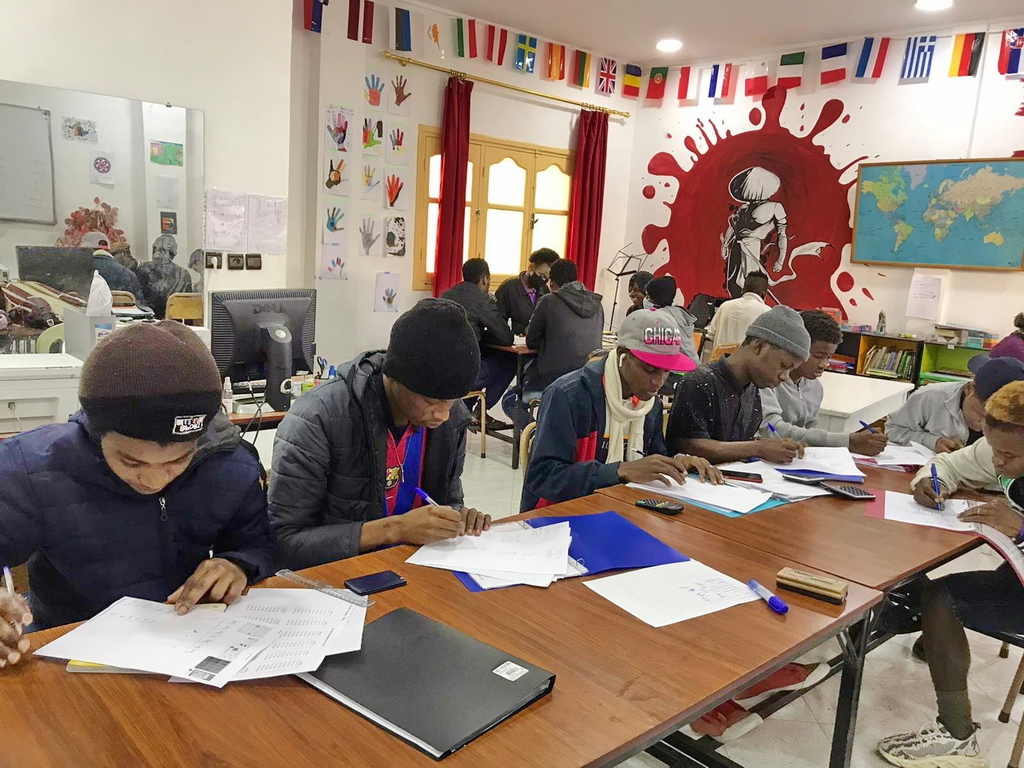

Quasi metà dei migranti che sono arrivati a Oujda l’anno scorso, continua Silvio, erano minori stranieri non accompagnati, il più piccolo dei quali aveva 13 anni. C’erano poi 44 donne con 20 bambini fra i due e i dieci anni, e molti di loro in condizioni di salute che richiedono cure. Le consultazioni mediche sono state, infatti, poco meno di 1.500 e in 14 casi c’è stato bisogno di un intervento chirurgico. Le ferite e le patologie dermatologiche sono una costante, a cui si sono aggiunti tre casi di tubercolosi, due di anemia falciforme, un’insufficienza cardiaca e una renale. I missionari attivi a Oujda sono i padri Edwin Osaleh, Francesco Giuliani e Patrick Mandondo. Le principali difficoltà che segnalano riguardano l’accesso dei migranti all’ospedale, sia per i costi che occorre affrontare per ricoveri e terapie, che per la mancanza di documenti di identità degli assistiti. Fra gli altri servizi che il centro di accoglienza offre, spiegava padre Edwin in una relazione del 2024, ci sono anche il vitto e alloggio per le persone in attesa di rimpatrio volontario, la formazione professionale, l’alfabetizzazione e il sostegno alle vittime di tratta, che prevede la protezione e l’accompagnamento nelle procedure presso la polizia e le autorità marocchine.

![]()

eSwatini, lavorare per il dialogo

Sempre in Africa, ma quasi 11 mila chilometri più a Sud, c’è un’altra realtà dove favorire il dialogo può essere un modo per provare a vincere le tre sfide della Gpic. Monsignor José Luis Ponce de León, missionario della Consolata e vescovo di Manzini, porta avanti nella sua diocesi, assieme a un gruppo di sacerdoti e collaboratori, un intenso e delicato lavoro per creare spazi di confronto costruttivo e pacifico.

Questo impegno si è reso necessario specialmente dopo che, nel 2021, il Paese ha vissuto momenti di tensione e violenza in seguito alle proteste, soprattutto da parte dei giovani, per l’uccisione di uno studente universitario e alla repressione da parte delle forze di sicurezza. Anche il 2022 ha visto ulteriori episodi violenti, e nel 2023 è stato ucciso Thulani Maseko, avvocato per i diritti umani, fondatore di Msf, una coalizione di partiti di opposizione.

Al di là dei singoli episodi, alla base della tensione vi è probabilmente la frustrazione per le scarse opportunità di lavoro: il tasso di disoccupazione fra i giovani, raggiunge il 58%@.

«eSwatini», riferiva monsingor Ponce de Leon a MC nel gennaio dell’anno scorso, «ha sempre avuto un buon sistema educativo. Anche dal Sudafrica molti sono venuti a studiare da noi nel tempo della segregazione razziale. Eppure, tutti questi giovani studenti sanno che almeno la metà di loro non troverà un lavoro»@.

Per riflettere su questo e altri problemi, la diocesi ha avviato diverse iniziative. «L’esperienza dei disordini ci ha aperto gli occhi sulla necessità di riunirci e dialogare», scrive oggi il vescovo. «Una delle iniziative è stato la creazione di “club della pace” nelle scuole superiori, che ora stiamo estendendo alle parrocchie».

C’è poi la sensibilizzazione sulla violenza di genere, ad esempio le due tavole rotonde con i membri del governo organizzate su questo tema, e l’inizio di un lavoro sulla salute mentale e di sostegno psicosociale: «Il suicidio sta diventando una parola familiare nel nostro Paese, almeno a giudicare dalle statistiche ufficiali. È una grande sfida in una cultura che ha sempre rispettato la vita». Infine, c’è l’Ecplo – eSwatini catholic parliamentary liaison office, «un ufficio lanciato un paio di anni fa per dare al lavoro del Parlamento un contributo ispirato alla nostra dottrina sociale. È molto apprezzato perché i nostri documenti sono brevi e diretti al punto».

Altre esperienze

Ci sono altre esperienze significative che i missionari della Consolata portano avanti nella giustizia, pace e integrità del creato, ad esempio l’esperienza nell’Amazzonia brasiliana a cominciare da quella di Catrimani. Qui da 70 anni i missionari fanno cooperazione allo sviluppo in ambito educativo e sanitario, ma fungono anche da forza di interposizione fra le comunità indigene e le varie istanze che, nel corso di questi decenni, si sono avvicendate (o alleate) per mandare via questi popoli e sfruttarne le terre.@

C’è poi l’impegno delle missionarie della Consolata, a cominciare da suor Eugenia Bonetti, nella lotta alla tratta di esseri umani@, ma anche il lavoro che padre Nicholas Muthoka e i suoi confratelli portano avanti alla Spera, la parrocchia Maria Speranza Nostra, nel quartiere torinese di Barriera di Milano, zona popolare e multietnica@.

Dal punto di vista del pensiero e della riflessione su Gpic, a cominciare dalle parole e dal loro significato, un contributo prezioso e una sintesi di grande efficacia è stata, dalla fine anni Novanta e per una decina di anni, la Scuola per l’Alternativa, un’iniziativa dei Missionari della Consolata a Torino, in particolare di padre Antonio Rovelli, in collaborazione con questa rivista e le Ong Cisv e Vis.

«Abbiamo bisogno di parole», scriveva padre Rovelli nel 2005@, «perché le vecchie parole sono diventate moneta fuori corso per certi versi. Termini come guerra, terrorismo, amico, nemico, patria, pace, occidente, sostenibilità, progresso, Europa, democrazia e partecipazione, hanno subito una pericolosa metamorfosi semantica.

All’interno delle mura protette del Palazzo gli strateghi fanno i salti mortali, come dei veri e propri funamboli sull’asse dei significati, mentre lontano, nei vari contesti del vissuto sociale, la gente cerca significato e senso alla propria esistenza».

Difficile non sentire delle assonanze sorprendenti con l’oggi.

Chiara Giovetti

![]()