La nostra salute e quella del pianeta

Le abitudini alimentari di ciascuno di noi producono sempre due tipi di conseguenze: sulla salute del nostro corpo e su quella della terra. Quali sono i cibi più dannosi per la salute? Quali sono quelli a maggiore impatto ambientale? Esiste una dieta sostenibile? A queste domande cercheremo di dare una risposta con una serie di articoli.

Testo di Rosanna Novara Topino

Quando mangiamo, di solito ci preoccupiamo (tuttalpiù) di cosa ci indicherà la bilancia il giorno dopo o del rimprovero che potrebbe farci il nostro medico alla lettura dei risultati nel nostro prossimo esame del sangue, ma difficilmente pensiamo a quanto la produzione di ciò che mangiamo sia costata in termini ambientali (energia consumata, occupazione del suolo, sofferenza umana e animale) e di inquinamento del pianeta, ovvero di quanto la nostra dieta sia sostenibile.

La Fao – Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura – dice che una dieta può essere considerata «sostenibile» se risponde a tre requisiti: convenienza, alto potere nutrizionale, basso impatto ambientale.

Ormai da decenni (dagli anni Sessanta del secolo scorso) lo sviluppo economico, l’urbanizzazione e l’aumento del reddito procapite si accompagnano ad una trasformazione delle abitudini alimentari via via che i paesi si sviluppano. Si assiste cioè a uno spostamento verso un maggiore consumo di cibi ricchi di zuccheri raffinati e di grassi (anche se forniscono calorie «vuote», cioè alimenti privi di altro nutrimento oltre all’apporto calorico) e di prodotti a base di carne, latte e uova. Questa tendenza ha ripercussioni sia in termini di salute con un incremento a livello globale di patologie come il diabete di tipo 2 (che viene già considerato dall’Oms un’epidemia globale), le malattie cardiovascolari e alcune forme tumorali, che per quanto riguarda l’impatto sull’ambiente dell’allevamento e dello sfruttamento intensivo dei terreni agricoli.

![]()

Il peso (insostenibile) dell’allevamento

Secondo la Fao, la produzione globale di carne (riquadro a pag. 62) è destinata a più che raddoppiare, passando da 229 milioni di tonnellate nel periodo 1999-2001 a 465 milioni di tonnellate nel 2050, in linea con l’aumento della popolazione mondiale, che si prevede sarà di 9 miliardi di persone. Inoltre, si stima che la produzione di latte passerà da 580 a 1.043 milioni di tonnellate.

Già attualmente l’impronta ecologica della produzione zootecnica è altamente impattante e le analisi dei diversi sistemi produttivi alimentari dimostrano che, se permane l’attuale trend, nel 2050 le emissioni di gas serra relative a questo comparto produttivo saranno più elevate dell’80% rispetto ai livelli attuali, mentre aumenterà ancora la distruzione degli habitat naturali per fare spazio ai terreni agricoli. Sempre secondo la Fao, l’allevamento produce attualmente circa l’80% delle emissioni di gas serra dell’intero comparto agricolo e il 18% del totale complessivo a livello mondiale. In pratica, questo settore risulta più impattante di quello dei trasporti. L’allevamento provoca il 9% delle emissioni totali di anidride carbonica (CO2, soprattutto a causa degli incendi di foreste per fare posto a pascoli), il 37% di quelle di metano (si forma nel rumine dei bovini ed è 23 volte più impattante della CO2) e, per via delle deiezioni, il 65% di quelle dell’ossido di azoto (296 volte più impattante della CO2). Anidride carbonica, metano e ossido di azoto sono i tre gas serra responsabili del riscaldamento globale. A tutto ciò si aggiunge il rilascio del 64% delle emissioni totali di ammoniaca, che causa le piogge acide e l’acidificazione degli ecosistemi.

L’allevamento è – inoltre – responsabile dell’uso del 70% dell’acqua consumata sulla terra (acqua impiegata nelle coltivazioni di prodotti usati nella zootecnia, per lo più su terreni irrigati, in aggiunta a quella necessaria ad abbeverare gli animali e a quella usata per pulire le stalle) e di buona parte del suo inquinamento. Sebbene non ci siano stime a livello mondiale, negli Stati Uniti si stima che l’allevamento comporti il 55% dell’erosione dei suoli, il 37% dell’uso totale dei pesticidi, il 50% dell’uso di antibiotici e un terzo del carico di azoto e di fosforo nell’acqua potabile. Inoltre il 10% delle specie minacciate perde il proprio habitat a causa dell’allevamento, che è quindi corresponsabile della perdita di biodiversità.

![]()

I costi del cibo per gli animali allevati

Gli animali d’allevamento sono «macchine» (così – purtroppo – sono considerati negli allevamenti) poco efficienti in termini di conversione di proteine vegetali in proteine animali, perché consumano molte più calorie vegetali, di quante ne producono sotto forma di carne, latte e uova. Per produrre una caloria di origine animale, ne vengono consumate circa 15 di origine vegetale, sotto forma di mangimi.

Per l’utilizzo zootecnico, negli Stati Uniti vengono impiegati il 70% degli alimenti vegetali (cereali e semi oleosi), in Europa il 55%, mentre in India solo il 2%. Gli allevamenti intensivi competono per il cibo con gli umani, considerando che il 50% dei cereali e il 75% della soia prodotti nel mondo vengono destinati agli animali allevati. Una persona con una dieta ad elevato consumo di carne attualmente necessita di circa 4.000 metri quadri di terreno per la produzione di foraggio e cereali per nutrire gli animali necessari, mentre per un vegetariano bastano 1.000 metri quadri. Attualmente si stima che siano disponibili circa 2.700 metri quadri di suolo coltivabile a testa a livello mondiale, ma per l’aumento della popolazione nel 2050 tale disponibilità pro capite sarà di 1.200-2.000 metri quadri.

Oltre all’impiego di almeno la metà dei suoli fertili dell’intero pianeta per la produzione di cereali, semi oleosi, proteaginose (colture industriali a elevato tenore proteico per la produzione di mangimi) e foraggi, poiché per produrre più carne è indispensabile puntare all’ottimizzazione delle rese agricole, l’allevamento industriale comporta un enorme uso di fertilizzanti, diserbanti e pesticidi. Negli Stati Uniti l’80% di tutti gli erbicidi viene impiegato nei campi di mais e di soia destinati all’alimentazione animale.

In Italia l’atrazina (erbicida) utilizzata nelle coltivazioni di mais e bandita 25 anni fa per la sua cancerogenicità è ancora presente nell’acqua del Po e si pensa che ci vorranno ancora parecchi anni per eliminarla. Nel bacino del Po sono contaminate le acque superficiali e buona parte di quelle sotterranee.

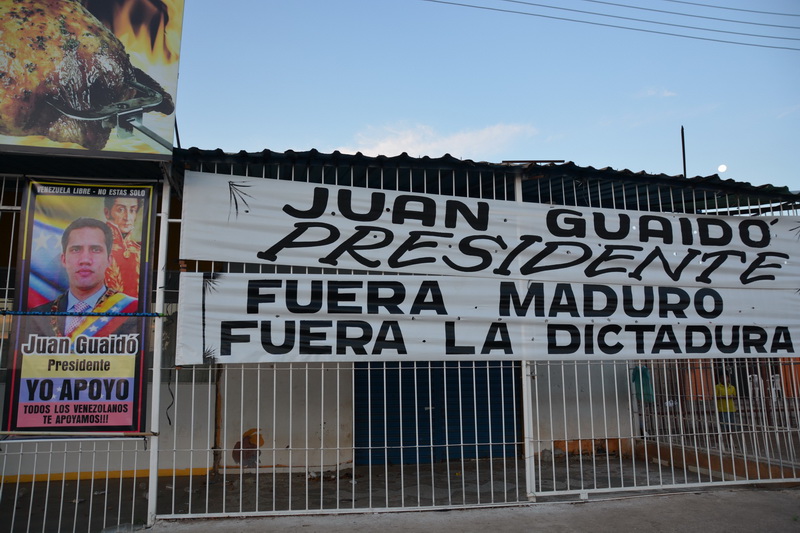

I costi della produzione della soia

In Sud America ci sono forse le conseguenze più gravi da allevamento intensivo. Qui, in soli tre paesi – Brasile, Paraguay e Argentina – viene prodotto il 95% della soia mondialmente esportata. Questa monocoltura è responsabile della deforestazione di una parte rilevante della foresta amazzonica sia per ricavarne terreni agricoli, sia per la costruzione di reti stradali per il trasporto del prodotto ai porti principali. Inoltre, poiché la soia coltivata in questi paesi è in buona parte Ogm, essa è responsabile del massiccio uso del Roundap (glifosato) della Monsanto, un pesticida probabilmente cancerogeno secondo l’«Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro»(Iarc). In particolare, a esso sarebbe associato il linfoma non-Hodgkin. I danni provocati da questo erbicida sono ingenti non solo per l’ambiente, ma anche per i contadini e per le loro famiglie, che si ammalano sempre di più, dal momento che lo spargimento sui campi avviene per mezzo di aerei. Un’altra conseguenza della monocoltura di soia è l’accaparramento del terreno da parte dei latifondisti, con l’esproprio (spesso tramite l’uso delle armi) delle popolazioni rurali, che sono costrette ad abbandonare la terra abitata da generazioni e ad andare ad aumentare il numero di presenze nelle periferie delle grandi città. Infine questa monocoltura comporta il massiccio uso di acqua fossile per irrigazione e provoca lisciviazione e progressiva desertificazione del terreno (fenomeno comune a ogni tipo di coltivazione intensiva in cui ci sia uso di grandi quantità di fertilizzanti e di irrigazioni con acqua di falda ricca di sali minerali). In Italia la soia viene utilizzata negli allevamenti (dopo la proibizione dell’uso delle farine animali, a seguito della crisi della «mucca pazza») e quella d’importazione dai paesi sudamericani (quindi prevalentemente Ogm) ammonta al 95% del totale.

Il consumo di energia fossile

Per quanto riguarda il consumo espresso in Kcal di energia fossile necessaria per la produzione di 1 Kcal di alimento, il rapporto più sfavorevole riguarda la carne di agnello con 57:1, seguito da quella di manzo con 40:1, 39:1 per le uova, 14:1 per il latte e la carne di suino, mentre per il grano il rapporto è di 2:2.

È evidente che è necessario ridurre i consumi di carne, sia per salvaguardare la nostra salute, che per un minore impatto ambientale, ma anche per salvaguardare la salute e i diritti di popolazioni, che vengono espropriate dei loro terreni e a cui viene impedito di coltivare piante per la loro sussistenza, nel rispetto della biodiversità, che invece va persa.

Per non parlare del fatto che è assolutamente sbagliato considerare gli animali come macchine per produrre cibo, prive di sensibilità e di consapevolezza di sé, infliggendo loro le peggiori sofferenze, quando ormai sono moltissimi gli studi di etologia che hanno dimostrato esattamente il contrario. Sono innumerevoli gli esempi di grande intelligenza e di sensibilità nel mondo animale, di cui comunque l’essere umano fa parte. Invece di avere pretese di superiorità sugli altri animali e trattarli come merci piuttosto che come esseri viventi, dovremmo prendere esempio dai grandi carnivori, che predano esclusivamente quando hanno fame, non sprecano nulla e solitamente si nutrono di animali per lo più già deperiti.

Rosanna Novara Topino

(fine prima parte – continua)

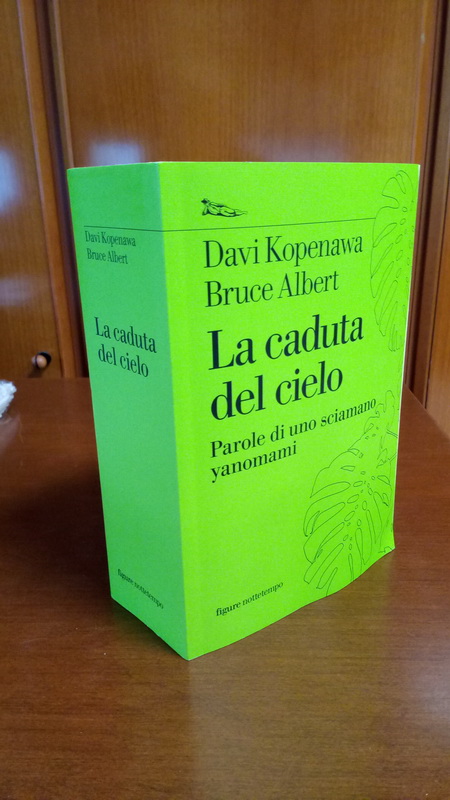

![]()

Approfondimento

Il consumo di carne

Negli ultimi vent’anni i consumi di carne hanno subito un incremento a livello globale e sono destinati a crescere in futuro. Probabilmente di molto, in considerazione del loro aumento nei paesi emergenti.

Basti ricordare che nel 2011, anno in cui la disponibilità mondiale di carne è stata di circa 300 milioni di tonnellate, poco meno della metà è stata utilizzata nel solo continente asiatico. Esistono però sostanziali differenze nei consumi tra le varie regioni del mondo. Sebbene i paesi asiatici siano i maggiori consumatori in volume di carne, tuttavia risultano tra quelli con il valore pro capite inferiore (pur se decisamente in crescita a partire dagli anni Ottanta). I paesi del Nord America presentano il consumo più alto rispetto a quello degli altri continenti. Qui il consumo pro capite è 4 volte quello medio africano. In Italia il consumo apparente, secondo i dati della Fao, è di 230 g di carne al giorno, mentre quello reale è di 110 g, per un totale annuo a testa di circa 40 Kg. La differenza tra consumo apparente e reale è dovuta agli scarti rispetto alla carne commestibile.

R.N.T.