L’Islam e la guerra del Califfo.

Dietro lo «Stato

islamico» (Is – Islamic State)

Clicca sull’immagine per leggere tutto il dossier inclusivo dei box nello sfogliabile pdf

Nessuna compassione per

Nessuna compassione per

gli «infedeli»

L’islamismo radicale

si sta diffondendo in molte regioni. Gli attori sono molti, ma oggi il

principale si chiama «Stato islamico» (Is). Guidato dal califfo

(autoproclamato) al-Baghdadi, l’Is si basa su alcuni concetti chiave: l’Islam è

la soluzione e l’Is ne è l’unico vero custode; i paesi occidentali, guidati da

miscredenti, sono responsabili dei problemi in Medio Oriente; i governanti

locali sono agenti cornoptati dall’Occidente. In queste pagine cercheremo di

capire perché e come nasce l’Is. Tra alleanze cangianti e propaganda mediatica,

le sorprese non mancano.

Azioni di guerra, conquiste

territoriali, decapitazioni, esecuzioni, rapimenti, violenze di ogni genere.

L’islamismo radicale e conquistatore, si potrebbe dire «colonizzatore», si sta

diffondendo nel Maghreb, nell’Africa subsahariana e in ampie regioni

mediorientali, dalla Siria all’Iraq.

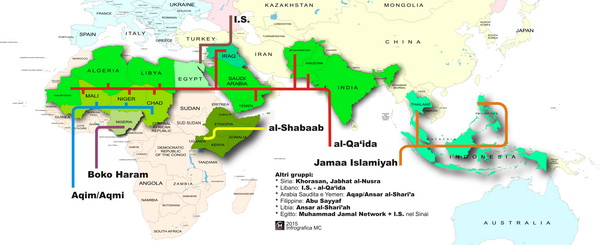

Il network di al-Qa‛ida (per comodità, d’ora in poi: al-Qaida) e le

sue nuove filiazioni, comprese le antagoniste (come vedremo), stanno diventando

un potentato, grazie alla conquista dei pozzi petroliferi in varie aree e alle

armi ricevute dai paesi occidentali (Stati Uniti, Europa) e sunniti (Turchia,

Qatar, Arabia Saudita).

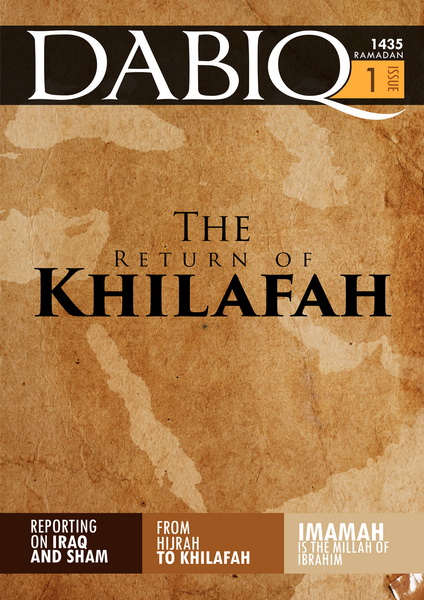

In particolare, il 2014 è stato

segnato dalle gesta del gruppo che, lo scorso giugno, ha annunciato la nascita

dello «Stato islamico di Iraq e Siria»1 (Is, da Islamic State, come si legge anche in Dabiq,

la rivista in lingua inglese e grafica modea edita dall’organizzazione), e ha

invitato al-Qaida e altri gruppi a stipulare un’alleanza per una «nuova era di

jihad internazionale».

Quello attuale è un caso complesso

di fondamentalismo, nel quale si mescolano religione (nella sua visione più

oscurantista, arretrata e reazionaria), un uso sfrontato dei mezzi di

comunicazione di massa (video, internet, social network, riviste come il già

citato Dabiq), un ampio arsenale bellico, ingenti capitali provenienti

anche dall’accaparramento delle fonti petrolifere, rabbia e aggressività verso

l’Occidente invasore e «infedele» (kafir), odio settario contro le

minoranza religiose e etniche, e contro gli apostati (kuffar e murtadin)

musulmani (tutti coloro, cioè, che non condividono la linea politico-religiosa

dell’Is), lotte intee, vendette e orgoglio sunnita dopo anni di dominazione

sciita e alawita in Iraq e Siria, e altro ancora. Si tratta di un fenomeno

aggressivo, spettacolare fino alla teatralità più macabra che riscuote successo

sia nel mondo arabo-islamico sia in Occidente, in particolare tra le giovani

generazioni di immigrati musulmani.

Così, tra i jihadisti, troviamo:

benestanti e laureati (molti arrivano dall’Europa e dagli Usa); giovani

emarginati delle periferie urbane occidentali e arabe alla ricerca della

propria identità e dai progetti di integrazione falliti; poveri e disperati

delle città e villaggi del mondo arabo-islamico invaso dalle truppe americane;

oppressi da regimi dispotici locali o stranieri; notabili e membri di tribù

sunnite che vogliono vendicarsi dei loro vicini o di leader di altre fazioni

islamiche; ovviamente mercenari e larghe schiere di criminali e psicopatici. È

un «melting pot» trasversale a luoghi, censo e età, e catalizzatore di

sentimenti e aspirazioni contrastanti e differenti. Indubbiamente, ciò che li

contraddistingue è la rabbia e la ferocia con la quale si abbattono su città e

villaggi e su chi osa rifiutarli, e contro le minoranze etniche e religiose.

Il nuovo

fondamentalismo dell’Is

Questo fondamentalismo non è più

solo un luogo semantico in cui sono verbalizzate le differenze tra Occidente e

Oriente, tra «voi» e «noi», tra «infedeli» e «credenti». È una separazione

materiale, un’esclusione e eliminazione fisica della «differenza», dell’alterità,

nel nome di una credenza soggettiva di un’appartenenza a un gruppo religioso

ritenuto «eletto» e per tanto migliore e più fedele alla «Verità» rispetto a

tutti gli altri. È un’adesione a una linea di «parentela» religiosa stretta,

escludente e discriminante, che, attraverso un «patto» di fedeltà, crea una

sorta di «coscienza storica» di gruppo che include chi vi aderisce rispettando

alla lettera norme e vincoli, e elimina chiunque non vi si riconosca del tutto.

Tuttavia, il patto in sé può non

Tuttavia, il patto in sé può non

essere sufficiente. L’unità della «comunità» deve fondarsi su un insieme di

riferimenti identitari, nel caso dell’Is, politico-culturali e religiosi. Ne

risultano, così, un senso di appartenenza e un sentimento tanto potenti quanto

irrazionali, che creano razzismo e xenofobia verso tutti gli altri, ma che

foiscono al movimento un’identità e una coesione forti, dai caratteri

specifici: la religione è l’Islam (nella versione radicale e intollerante), la

lingua comune è l’arabo (lingua sacra, in quanto emanata dal Corano), il

territorio è lo Stato islamico di Iraq e Siria, ma con una velleità di Dar

al-Islam (Casa dell’Islam, in contrapposizione al Dar al-Kuffar,

Casa della Miscredenza, cioè i territori non ancora islamizzati) in continua

espansione, e dunque in versione «colonizzatrice».

Il prodotto finale assomiglia,

quindi, più alla concezione modea di nazione, con tutto l’apparato coloniale

al seguito, che a un neocaliffato nello stile del vecchio Impero

arabo-islamico, dove alla conquista di immensi territori non corrispondeva

l’assimilazione forzata dei popoli vinti, bensì quella dei conquistatori alle

culture dei paesi conquistati.

Al confronto dei grandi Imperi

omayyade (661 – 750), abbaside (750 – 1258) e ottomano (1281 – 1923),

l’intollerante e escludente Is risulta velleitario nei suoi progetti. E,

soprattutto, poco musulmano, in senso tradizionale.

L’introduzione di fattori di

modeità è, infatti, evidente in alcuni suoi elementi: 1) la concezione dello

Stato-nazione fondato sull’origine comune e mitizzata di una «Medina, città

ideale» (in quanto è la città dove emigrarono nel 622 i primi musulmani,

perseguitati dai politeisti de La Mecca, e dove crearono la prima comunità di

fedeli, la ummah), stretta intorno al suo novello capo, Abu Bakr

al-Baghdadi che, nonostante non si sappia veramente chi sia, viene fatto

discendere dalla famiglia di Muhammad, attraverso il nome al-Qurashi (la tribù

cui apparteneva il profeta dell’Islam). 2) L’accaparramento e lo sfruttamento

delle risorse petrolifere dei territori conquistati, del denaro (transazioni

economiche di varia natura). 3) L’uso dei mezzi di comunicazione di massa. Il

progetto di jihad (inteso come sforzo bellico, guerra) globale, infatti, è

ripreso nei social network, dove si spazia dal proselitismo al reclutamento di

combattenti, dall’incoraggiamento della lotta contro gli infedeli (dai non

musulmani fino ai musulmani sciiti, ai sunniti non allineati o ad altre

minoranze) fino alla lotta contro i «corrotti costumi occidentali» e alla

certezza che l’Europa sarà islamica, e così via2.

Ciò che a fine Ottocento nell’Islam

fu una ricerca religiosa riformista, di ritorno alla purezza delle origini, ai

fondamenti della fede (questo significa «fondamentalismo» e, in particolare, in

uno dei suoi aspetti che è il salafismo, da salaf, «pii antenati», cioè

i primi fedeli della neonata comunità musulmana), anche in reazione al

colonialismo occidentale, è stata trasformata in una ideologia

politico-religiosa con tre direttrici differenti: 1) la quietista, quella dei

puristi, dedita più che altro alle opere caritatevoli e alla missione (da’wa)

catechistica; 2) l’Islam militante che mira a ristabilire il «califfato», senza

l’uso della violenza ma attraverso il cambiamento pacifico dei governi (come

avvenuto con la Fratellanza musulmana); 3) il salafismo jihadista, o

neosalafismo, che ha l’obiettivo di ricreare il califfato attraverso il jihad,

inteso come guerra e violenza. È quest’ultimo il caso del network di

al-Qaida nelle sue varie sigle e filiazioni sparse tra Africa e Asia, e del

figlio ribelle, l’Is, ovvero il Califfato islamico di Siria e Iraq.

Quest’ultimo gruppo, in

particolare, è considerato dall’Islam ortodosso una deviazione dal «giusto

sentirnero», dalla tradizione profetica, in quanto, come abbiamo visto, introduce

notevoli elementi di modeità, rifacendosi a un Islam wahhabita (secolo

XVIII), considerato una sorta di deriva politico-religiosa.

Nascita e diffusione

del wahhabismo

«Non si può capire l’Is se non si

conosce la storia del wahhabismo in Arabia Saudita»: è il titolo di

un’interessante analisi di Alastair Crooke3. L’autore, un ex agente dei

servizi segreti britannici, spiega come l’attuale Stato islamico di Iraq e

Siria prenda origine dal pensiero di Mohammad ibn Abd al-Wahhab, studioso e

riformatore arabo vissuto tra il 1703 e il 1792, legato, a sua volta, alla

dottrina predicata da Ibn Taymiyyah (1263-1328).

Abd al-Wahhab, così come Taymiyyah

prima di lui, era convinto che la società musulmana dovesse rifarsi al periodo

trascorso dal profeta Muhammad a Medina, i cosiddetti «Tempi d’oro»: questa è

la base della corrente del salafismo.

Taymiyyah condannò sciismo, sufismo

e filosofia greca e si dichiarò contrario alle visite alla tomba del profeta e

alla commemorazione del suo compleanno, definendo tali comportamenti come shirk,

politeismo e idolatria, una imitazione, cioè, della venerazione cristiana di

Gesù considerato come figlio di Dio.

Abd al-Wahhab adottò questi

insegnamenti, affermando che «qualunque dubbio o esitazione da parte dei

credenti», rispetto a questa sua personale interpretazione dell’Islam, dovesse «privare

un uomo dell’immunità, delle sue proprietà e della sua vita».

Uno dei principali precetti della

dottrina di Abd al-Wahhab, ci ricorda Crooke, è l’idea cardine di takfir.

«Abd al-Wahhab denunciava tutti i musulmani che onoravano i defunti, i santi o

gli angeli. Riteneva che tali sentimenti sminuissero la completa sottomissione

nei confronti dell’unico Dio. Esigeva conformismo, che doveva essere dimostrato

in modo fisico e tangibile. Sosteneva che tutti i musulmani dovessero

individualmente giurare fedeltà a un unico leader musulmano (un Califfo, se ce

n’era uno). Egli scrisse: “Coloro che non si adegueranno a questi precetti

dovranno essere uccisi, le loro mogli e figlie stuprate e i loro possedimenti

confiscati”». Ed è ciò che affermano e praticano i membri dell’Is e le altre

bande di al-Qaida.

Tra gli apostati degni di morte

c’erano (e ci sono ancora oggi) sciiti, sufi e altre scuole islamiche, che i

wahhabiti non ritengono musulmani».

L’alleanza tra Abd al-Wahhab e Ibn

Saud (fondatore e primo sovrano dell’Arabia Saudita) e la sua tribù, nel 1741,

portò il wahhabismo al potere. «Il clan di Ibn Saud – afferma Crooke -,

riprendendo la dottrina di Abd al-Wahhab, poteva fare quello che aveva sempre

fatto, cioè razziare i villaggi vicini e impossessarsi dei loro beni. Solo che

ora lo stava facendo non più nell’ambito della tradizione araba, ma sotto la

bandiera del jihad. Ibn Saud e Abd al-Wahhab introdussero nuovamente l’idea del

martirio nel nome del jihad, garantendo ai martiri immediato accesso in

Paradiso.

All’inizio, conquistarono poche

comunità locali e imposero le loro leggi. I popoli sottomessi non avevano molta

scelta: la conversione al wahhabismo o la morte. (…) La loro strategia – come

quella dell’Is oggi – consisteva nel sottomettere i popoli conquistati, mirando

a instillare il terrore».

Risulta dunque abbastanza evidente

che non ci sono grandi differenze tra wahhabismo e ideologia dell’Is se non

quando emerge l’istituzionalizzazione della dottrina di Muhammad ibn Abd

al-Wahhab: «una regola, una autorità, una moschea».

«Questi tre pilastri fanno

esplicito riferimento al re saudita, autorità assoluta del wahhabismo ufficiale

e al suo controllo “della parola” (cioè, la moschea).

La negazione da parte dell’Is di

questi tre capisaldi, sui quali l’intera autorità sunnita poggia tuttora, è la

frattura che rende l’Is – gruppo che sotto ogni altro aspetto rispetta e si

conforma al wahhabismo – una minaccia per l’Arabia Saudita».

Gli interessi

divergenti di Arabia Saudita e Stato islamico

Chi ha familiarità con questa parte

di storia del mondo arabo-islamico non ha difficoltà a comprendere il legame

tra gli eventi del passato e le gesta dell’Is nell’Iraq odierno. Dopo un

periodo di eclissi, il wahhabismo toò a imporsi con il crollo dell’impero

ottomano, durante la prima guerra mondiale.

Spiega Crooke: «Gli Ikhwan4 erano la reincarnazione di quel

movimento feroce e semi-indipendente, dei “moralisti” wahhabiti, armati, che

quasi erano riusciti a conquistare l’Arabia nei primi anni del XIX secolo. (…)

Il wahhabismo subì una trasformazione forzata da movimento di rivoluzione

jihadista e di purificazione teologica takfiri a movimento di

conservazione sociale, politica, teologica e da’wa religiosa

(proselitismo islamico) e per giustificare l’istituzione che sosteneva la lealtà

alla famiglia reale saudita e al potere assoluto del re».

Con l’era del petrolio e dei suoi

enormi proventi, i sauditi cominciarono a diffondere e divulgare il wahhabismo

all’interno del mondo musulmano, a «wahhabizzare» l’Islam, creando una

religione a parte, chiusa e unificata in un’unica visione non più pluralista.

Aggiunge Crooke: «Miliardi di

dollari furono investiti – e lo sono tuttora – in questa manifestazione di soft

power. Tutto ciò, unito alla volontà saudita di orientare l’Islam sunnita

secondo gli interessi americani (…) creò una politica occidentale di dipendenza

dall’Arabia Saudita, una dipendenza che dura dall’incontro di Abd-al Aziz con

Roosevelt a bordo di una nave da guerra statunitense (di ritorno dalla

Conferenza di Yalta) fino ad oggi».

L’Is è wahhabita, ma con un

radicalismo diverso. Vari studiosi ritengono che potrebbe essere definito come

un movimento neo-wahhabista o una sorta di «correzione» del wahhabismo.

«L’Is – scrive Crooke – è un

movimento “post-Medina”: si rifà alle pratiche dei primi due califfi, piuttosto

che al profeta Muhammad in persona, come fonte di emulazione, e nega fermamente

l’autorità saudita. Mentre la monarchia saudita fioriva nell’era del petrolio

come istituzione sempre più vasta, l’interesse verso il messaggio Ikhwan

guadagnò terreno (a dispetto della campagna di modeizzazione di Re Faisal).

L’approccio Ikhwan ha goduto – e gode tuttora – del sostegno di molti uomini,

donne e sceicchi di spicco. Da un certo punto di vista Osama bin Laden

incarnava perfettamente l’approccio Ikhwan nella sua tarda fioritura.

(…) Nella collaborazione alla

gestione della regione da parte dei Sauditi e dell’Occidente, all’inseguimento

dei tanti progetti occidentali (la lotta al socialismo, al ba’athismo, al

nasserismo, al sovietismo e all’influenza iraniana), i politici occidentali

hanno sostenuto la loro interpretazione preferita dell’Arabia Saudita (la

ricchezza, la modeizzazione e l’influenza), scegliendo tuttavia d’ignorae

l’impulso wahhabita».

Il radicalismo islamico era

considerato dai servizi segreti statunitensi come un utile strumento (useful

asset)5 per destabilizzare e sconfiggere

l’Urss in Afghanistan e, negli anni delle «Primavere arabe»6, è stato usato per abbattere

regimi arabi che ormai non erano più sostenibili o utili.

Si chiede dunque Crooke, e con lui

molti altri analisti e studiosi di geopolitica del Medio Oriente: «Perché

dovremmo essere sorpresi se dal mandato saudita-occidentale del principe Bandar

di gestire l’insorgenza siriana contro il presidente Assad sia poi emerso un

tipo movimento d’avanguardia neo-Ikhwan, violento e spaventoso come l’Is? E

perché mai dovremmo stupirci – conoscendo un po’ il wahhabismo – se i rivoltosi

“moderati” siriani sono diventati più rari del mitico unicorno? Perché avremmo

dovuto immaginare che il wahhabismo radicale avrebbe generato dei moderati?».

Si tratta certamente di un calcolo

che gli strateghi statunitensi avranno fatto, machiavellicamente, scegliendo

nuovamente un utile strumento per giustificare un’altra fase dello «scontro di

civiltà».

Coltelli e cellulari

satellitari: il Medioevo tecnologico dello Stato islamico

«Arriveremo fino a voi, invaderemo

l’Europa e distruggeremo l’America, renderemo schiave le vostre donne e orfani

i vostri figli come voi avete fatto con noi», così dichiara, quasi piangendo,

un combattente nel video sull’Is prodotto dall’agenzia Vice News nell’estate

del 20147. È un interessante, e inquietante,

servizio giornalistico embedded sul «Califfato islamico di Iraq e Siria»,

che spiega abbastanza chiaramente su quali punti si basino la propaganda e le

azioni delle bande islamiste: rabbia anti occidentale e orgoglio ferito dalle

politiche neocoloniali di Stati Uniti ed Europa, e uso strumentale della

religione come arma di vendetta, riscatto e conquista o «riconquista» dei territori

un tempo appartenenti agli Imperi omayyade (con capitale Damasco) e abbaside

(con capitale Baghdad) – da cui fanno derivare il nome di Califfato di Siria e

Iraq.

Le parole piene di collera e

rancore dell’uomo nel video ci rimandano immediatamente a 20 anni di guerra

contro l’Iraq da parte di Stati Uniti e alleati, alle vergognose immagini di

Abu Ghreib (il carcere statunitense nei pressi di Baghdad, dove i detenuti –

tra cui molti innocenti – venivano torturati e umiliati) o a quelle di

Guantanamo, o alle tante donne, anche bambine, stuprate dalla soldataglia delle

truppe di invasione.

Migliaia e migliaia di morti,

feriti e immane distruzione per portare la «civiltà occidentale» in Medio

Oriente, o meglio, per controllae le fonti petrolifere.

Da tutto ciò deriva una rabbia

immensa, un combustibile pronto a essere utilizzato alla prima occasione.

Occasione colta dall’abile califfo Abu Bakr al-Baghdadi.

Nella rivista online Dabiq,

l’Is incita alla conquista del mondo islamico e alla guerra contro l’Occidente,

alla segregazione delle donne, alla violenza contro le minoranze religiose e

etniche, e i sunniti che non condividono il progetto di jihad.

La tecnologia è usata come mezzo

per espandere la colonizzazione dei territori e per fare proseliti. Si tratta,

come abbiamo accennato, di una islamizzazione della modeità, che crea una

sorta di paradosso: i cellulari satellitari convivono con i coltelli per

sgozzare i nemici; i social network con le donne costrette a nascondersi in

casa. L’età della pietra e il futuro mescolati insieme nel jihad globale

contro i kuffar di ogni fede, musulmani compresi, in un delirio di

onnipotenza.

In questo scenario, l’aspetto

religioso, sempre presente e molto potente, agisce da catalizzatore di elementi

pronti al martirio per liberare il mondo islamico, e magari anche l’Europa,

dagli infedeli (kuffar) e dagli apostati (rafid o murtad).

È un progetto di fitna, di separazione e zizzania nella grande ummah

islamica. Per l’Is il mondo non si riduce più a «musulmani» e «non credenti»

(cristiani, ebrei, buddisti, atei, ecc.), ma a «credenti veri» (loro) e «miscredenti»

(tutti gli altri, musulmani compresi).

Questo progetto di divisione è

portato avanti anche dal neocolonialismo statunitense: il «nuovo ordine

mondiale», rilanciato dall’amministrazione Obama che propone la divisione in

piccoli stati a base etnico-religiosa di gran parte del Medio Oriente8. È un’evoluzione successiva,

sempre in ambito coloniale, dei vecchi accordi anglo-francesi di Sykes-Picot

per la spartizione del mondo arabo e islamico (19 maggio 1916).

Da Camp Bucca alla

moschea di Mosul: la carriera del califfo al-Baghdadi

Dell’autoproclamato «Califfo dello

Stato islamico di Iraq e Siria», ovvero di Abu Bakr al-Baghdadi al-usayni

al-Qurashi, nato a Samarra, Iraq, nel 1971, si sa poco. Sembra esistano

pochissime foto (una fu scattata quando era prigioniero degli Stati Uniti nel

campo iracheno di Bucca), e la sua apparizione pubblica nota è quella che lo

ritrae in un video9 durante un sermone nella grande

moschea di Mosul, andato in onda in streaming, dove lancia l’appello

alla guerra contro gli infedeli.

Ha fama di essere un violento e

tiene un «basso profilo», che accresce il mistero attorno a lui. Viene

descritto come il nuovo Osama bin Laden. Di lui si legge in vari documenti su

internet: «Secondo le registrazioni del dipartimento statunitense della difesa,

Abu Bakr al-Baghdadi è stato detenuto nel Camp Bucca come “inteato civile”

dalle forze iracheno-statunitensi dai primi del febbraio 2004 fino al 2009,

quando fu rimesso in libertà grazie all’indicazione di una commissione,

definita Combined Review and Release Board, che ne raccomandò il “rilascio

incondizionato”. (…)

Il 16 maggio 2010, ad appena un

anno dal rilascio, un comunicato del Consiglio consultivo dello Stato islamico

dell’Iraq annuncia la nomina a leader di al-Baghdadi al posto di Abu Omar

al-Baghdadi, ucciso il 18 aprile di quello stesso anno in un’operazione

congiunta delle forze irachene e statunitensi. Dall’ottobre 2011 figura tra i

tre terroristi maggiormente ricercati dal governo statunitense, che ha offerto

per la sua cattura una taglia di 10 milioni di dollari, inferiore solo alla

taglia posta su Ayman al-Zawahiri, di 25 milioni di dollari».

È lecito, dunque, porsi

interrogativi su questo individuo e sulla sua organizzazione. Esistono foto che

lo ritraggono insieme a John McCain, senatore Usa, e a altri leader dei ribelli

dell’opposizione siriana (tra cui noti personaggi di al-Qaida), in una riunione

definita «segreta», nel 2013.

Secondo un’altra teoria, che

circola dal luglio del 2014, e che viene fatta risalire a rivelazioni di Edward

Snowden, al-Baghdadi sarebbe un agente del Mossad, il cui vero nome sarebbe

Shimon Elliot10.

Tra tutte queste informazioni

contraddittorie, l’unico dato certo è che è riuscito a catalizzare il consenso

di migliaia (milioni?) di sunniti tra Iraq, Siria, mondo arabo-islamico e

Occidente, e che le sue bande ammazzano con una crudeltà assoluta.

Il califfato nella

tradizione islamica

Il ruolo arrogatosi da al-Baghdadi,

che nel già citato video del sermone alla grande moschea di Mosul appare

vestito di nero e con il turbante, a indicare il legame con la tradizione del

califfato, rappresenta un’importante istituzione nella storia della civiltà

islamica. Secondo la tradizione, nella figura del califfo (khalîfa, «vicario»)

convergono le funzioni di comando/conduzione dello «stato» (imâra) e

quella religiosa «sacerdotale» (imâma). «Stato» e «Chiesa», «secolare» e

«religioso», in arabo: dunya wa din. Per espletare tale compito egli

deve possedere caratteristiche specifiche.

Nel trattato «al-Ahkâm al-sultâniyya»

(Le leggi del governo/governance islamico)11, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn

Habib al-Basri al-Mawardi, noto giurista musulmano vissuto nell’anno Mille, in

Iraq, traccia un elenco di doti necessarie al califfo, tra cui: 1) giustizia;

2) sapere e conoscenza dell’arte di governare; 3) sanità di corpo e mente; 4)

capacità di governare e agire per il bene collettivo (e non per i propri

interessi, della propria famiglia, clan o gruppo); 5) coraggio nel tutelare e

proteggere il proprio paese, e condurre l’eventuale jihad contro il nemico o

chi attenti all’incolumità del watan (territorio, paese) o della ummah

(comunità); 6) discendenza dai Banu Quraysh (il clan cui apparteneva il profeta

Muhammad).

Nonostante il suo successo presso

certi ambienti musulmani, al-Baghdadi non sembra proprio possedere alcuna di

queste caratteristiche, anzi, le sue azioni criminali contro i «deboli» e le

minoranze, da sempre protette nella tradizione islamica, lo collocherebbero

fuori dalla via ortodossa. E ricorderebbero più un dajjal (mentitore,

impostore) che un khalifa. È in questa ottica, forse, che oltre 126 tra

teologi, mufti e dottori in scienze

islamiche di tutto il mondo hanno scritto una lettera aperta a al-Baghdadi

accusando lui di essersi autoproclamato califfo, il suo movimento di pratiche

che «non hanno nulla a che vedere con l’Islam», e entrambi di «atroci crimini

di guerra e violazione dei principi fondamentali dell’Islam, di uso ignorante

delle scritture islamiche separate dal loro contesto, di perversione delle

regole morali e della shari’a (la legge islamica).

Le colpe dell’Occidente: ieri finanziati, oggi terroristi

Nonostante l’Islam predicato da

questi gruppi violenti e intolleranti si ponga al di fuori della tradizione

ortodossa islamica, al-Baghdadi, attrae migliaia di persone in tutto in mondo.

Dalla stessa Europa in questi anni sono partiti centinaia di ragazzi musulmani,

tra immigrati e convertiti, per fare il «jihad» contro la Libia di Gheddafi e

poi contro la Siria di Assad.

Non è stato difficile, fino ad ora,

trovare su internet e nei social network commenti e post di giovani e adulti

che sostenevano le operazioni belliche contro questi paesi, e che, incoraggiati

da predicatori via Tv e web, si dicevano pronti a partire per la «guerra santa»

contro il nemico di tuo.

Fino all’inizio del 2014, non c’era

quasi nessun quotidiano o Tg che fosse disposto a fare reportage sulle stragi

delle organizzazioni jihadiste anti-Assad, in Siria, in quanto ai tempi esse

lavoravano in collaborazione con la coalizione occidentale e araba.

È solo recentemente, con

l’occupazione da parte delle truppe di al-Baghdadi di vaste porzione dei

territori siriani e iracheni, che l’ex alleato è diventato il «nemico n. 1»

dell’Occidente e dell’umanità intera.

Come scrive Ghassan Michel Rubeiz

in The Arab daily news12, «la radice-causa del sistema di terrore in Medio

Oriente è difficile da sradicare. La causa è alimentata dalle rivalità tra

sunniti e sciiti, dalla povertà, dalla disoccupazione, dalle dinastie

dispotiche, dalle umiliazioni politiche e dalle interferenze straniere negli

affari locali. Il sistema di credenza dell’Is si basa su tre idee: l’Islam è la

soluzione; l’Occidente è responsabile per la maggior parte di ciò che va storto

in Medio Oriente; i governanti locali sono agenti cornoptati dall’Occidente».

In un video, l’ex segretario di

stato Usa Hillary Clinton afferma che al Qa’ida fu creata dalla Cia: «La gente

con cui combattiamo oggi l’abbiamo finanziata 20 anni fa»13.

Analogamente, alla domanda se non

fossero dispiaciuti di aver sostenuto il fondamentalismo islamico e i futuri terroristi con armamenti e

addestramento, Zbigniew Brzezinski ha risposto: «Cos’è stato più importante per

la storia del mondo? I Taliban o il collasso dell’impero sovietico? Alcuni

musulmani agitati o la liberazione dell’Europa centrale e la fine della guerra

fredda?»14.

Secondo l’economista e storico

canadese, Michel Chossudovsky15, ci sono prove della cornoptazione del fondamentalismo

islamico nel progetto di «nuovo ordine mondiale», rilanciato

dall’amministrazione Usa durante il discorso del Cairo, il 4 giugno del 200916.

Alla fine del 2010 cominciarono i

preparativi per far sì che la religione islamica diventasse uno strumento della

politica estera degli Stati Uniti, attraverso la manipolazione di partiti e

movimenti musulmani.

Per raggiungere tale obiettivo, nel

2011 fu ripresa l’alleanza statunitense con i gruppi deviati di militanti che

affermavano di lottare sotto la bandiera dell’Islam. L’alleanza si esplicitò

nella guerra contro Gheddafi in Libia e poi contro Assad in Siria17.

Dal 2001 in poi, gli Usa e i loro

alleati avevano condotto guerre limitate a qualche territorio islamico: Afghanistan,

Iraq, Somalia. Oggi siamo al conflitto globale e simultaneo contro diversi

stati.

Si tratta della terza fase dello

scontro di civiltà con il mondo islamico: la prima iniziò nella seconda metà

degli anni ‘90 del secolo scorso, con la creazione del progetto del nuovo

ordine mondiale-nuovo Medio Oriente, che passò attraverso la tragedia delle

Torri Gemelle, l’11 settembre del 2001, e le sopracitate guerre. Poi ci fu la

seconda fase, quella avviata con il discorso di Obama al Cairo, A New

Beginning (Un nuovo inizio)18, quando, con una retorica forbita e colta, affascinò e

sedusse il mondo islamico, in particolare quello legato alla Fratellanza

islamica, e diede il via alle Primavere arabe, rivolte popolari infiltrate e

pilotate dall’esterno.

La terza fase ha come sfondo il

collasso e la trasformazione delle Primavere in colpi di stato (Egitto),

tentativi di golpe e guerra civile (Siria), instabilità in Tunisia, guerra in

Yemen, repressioni governative in Bahrayn, Qatar e Arabia Saudita, la creazione

del Califfato Islamico di al-Baghdadi in

Iraq e Siria e la dichiarazione di guerra degli Usa al «terrorismo islamico»,

che vede impegnati diversi stati arabi, tra cui le petromonarchie del Golfo e

la Turchia.

Le mosse e gli

obiettivi

Enrico Galoppini, storico del mondo

arabo-islamico, scrive19: «La fase finale della guerra dell’Occidente contro

l’Islam è finalmente cominciata. Tanto più che quest’ultimo s’è dotato d’un “medievale”

e terrificante “Califfato”.

Da quando è stato proclamato un

improbabile califfato a cavallo della Siria orientale e dell’Iraq

centro-settentrionale, l’Islam è tornato prepotentemente nelle case degli

occidentali, sottoposti a dosi da cavallo di messaggi sensazionalistici e

allarmistici capaci di provocare sconcerto e preoccupazione persino tra gli

stessi musulmani. Ma prima di giungere a tanto, serviva la cosiddetta “Primavera

araba”, il cui obiettivo principale è stato l’eliminazione dei “regimi arabi

moderati” che almeno ufficialmente l’Occidente sosteneva da anni contro gli “estremisti”

(…).

Tutto però è cominciato con

l’azione terroristica in territorio americano attribuita alla fantomatica

al-Qaida. (…) A garantirci dall’orda famelica dell’Islam guerrigliero e

spietato sussistevano i “regimi arabi moderati”, i quali, dal 2011, dopo il

celebre discorso di Obama al Cairo (giugno 2009) nel quale, astutamente, “tendeva

la mano all’Islam”, sono stati rovesciati con le note tecniche di sovversione

dall’interno denominate “Primavera araba”, altrove note come “rivoluzioni

colorate”. Quando non bastava l’azione di prezzolati del posto, perlopiù tratti

dai ranghi del cosiddetto “Islam politico” preceduti da sinceri ma sprovveduti “liberali”

(oltre alla solita teppaglia che si trova sempre), l’Occidente interveniva col

classico apparato di cannoniere e bombardieri (si veda il caso libico).

Ad una prima fase islamofobica

dominata dalla figura di Osama bin Laden, del suo vice al-Zawahiri e degli

altri luogotenenti (tipo al-Zarqawi), con tutto il corredo di “attentati terroristici”

(Londra, Madrid ecc.) e teste mozzate cui facevano da contraltare le sparate da

cowboy di Bush, le tute arancioni di Guantanamo e le torture di Abu Ghraib, ha

fatto seguito la “fase della speranza”, col pubblico occidentale illuso sulle

magnifiche sorti e progressive alle quali avrebbero aspirato le masse arabe e

islamiche desideranti la “democrazia”. Una “democrazia islamica” sotto

l’insegna dei Fratelli musulmani e delle varie sigle ad essi riconducibili che

qua e là hanno preso il potere.

L’apice di questa seconda fase

nella quale anche i peggiori tagliagole diventavano araldi della libertà ha

coinciso con la prima parte della cosiddetta “rivolta siriana”, che – pur

inscrivendosi nella “Primavera araba” – ha posto in inevitabile risalto, data la

posizione strategica della Siria, la portata strategica di un’operazione mirata

al rovesciamento del regime di Damasco.

(…) Ad un certo punto, però, col

rovesciamento del presidente egiziano tratto dai ranghi della Fratellanza

musulmana, Muhammad Morsi, qualcosa nel dispositivo sovversivo innescato dagli

occidentali s’è inceppato. La “rivolta siriana” è entrata in crisi, così come

s’è incrinato il meccanismo sin lì tetragono della propaganda unilaterale

occidentalista, anche se, a dire il vero, le voci discordanti rispetto al mainstream

vertevano soprattutto sul “massacro dei cristiani” da parte dei fanatici

islamici delle formazioni “jihadiste”; il che prefigurava la piega da “Nuova

crociata” che finalmente s’è manifestata con l’emergere di quest’inedito “Califfato”.

Con la Libia consegnata alle bande

fondamentaliste ed enormi bacini petroliferi di Siria ed Iraq in mano ai

seguaci del “califfo”, il volto più terrificante dell’Islam può finalmente

entrare nelle case degli italiani e degli altri sudditi dell’Occidente.

Ed è questa la fase numero tre del

progetto che punta a destabilizzare definitivamente tutto il Mediterraneo ed il

Vicino Oriente, con la non troppo remota possibilità di vedersi coinvolti

militarmente in una guerra.

Da un punto di vista propagandistico,

il terrore islamofobico che questa nuova fase è in grado di suscitare negli

animi di persone ingenue, manipolate e conquistate ai “valori occidentali” è

senz’altro più elevato di quello della prima fase con Bin Laden e soci a “bucare

lo schermo”.

(…) Il temibile “Califfato”, coi

suoi alleati posizionati sulla costa libica, novelli saraceni, sta lì a

minacciarci col suo “Medio Evo”; pertanto, se si vuol salvare la “modeità”

con tutti i suoi “valori”, non è più possibile sottrarsi al richiamo alle armi

dell’Occidente a guida anglo-sionista.

Frotte di “migranti” tra i quali

potrebbero nascondersi dei “terroristi” vengono rovesciate sulle nostre

indifese coste, mentre tra i figli della cosiddetta “seconda generazione”

spopola il richiamo alla “guerra santa”. Da qualche parte, nel Levante, c’è un “Califfo”

che vagheggia di conquistare Roma, mentre “i cristiani” e le minoranze

subiscono massacri, e poco importa ai fini propagandistici se musulmani di

vedute diverse da quelle dell’Is sono sottoposti a medesimo trattamento. Questo

è quanto trasuda da giornali e tg, che in due minuti frullano tutto in un

cocktail terrificante al termine del quale il malcapitato ed impreparato

spettatore non potrà che augurarsi una selva di bombe atomiche sull’intero

Medioriente».

Le contromosse di

al-Qaida

È notizia del settembre 2014

l’apertura di una «filiale» di al-Qaida in India: «al-Qaida in the Indian

Subcontinent» (Aqis) da parte di Ayman al-Zawahiri.

In un lungo video postato in

internet, al-Zawahiri20, che è subentrato nella direzione del gruppo terrorista

dopo la morte di Osama bin Laden, nel 2011, ha lanciato un appello a tutti i

musulmani indiani a «unirsi alla carovana del jihad», ribadendo la lealtà al

mullah Omar, capo dei Talibani afghani, e attaccando l’Is di al-Baghdadi per

aver osato sfidare l’egemonia internazionale dell’organizzazione-madre,

al-Qaida.

Aqis dovrà farsi «portatrice

standard del messaggio globale di Bin Laden per unire il mondo islamico nella

guerra contro il nemico e liberare le terre occupate e stabilire il califfato»,

afferma al-Zawahiri nel video. Un altro, dunque, che vuole stabilire il

califfato islamico, e in competizione con l’Is.

Siamo di fronte a una nuova fase

del fondamentalismo islamico violento: la lotta intestina tra gruppi e fazioni

rivali, tra jihadisti salafi e jihadisti takfiri. I primi, legati alla rete di

al-Qaida, hanno come obiettivo bellico l’Occidente miscredente. I secondi

lottano (anche) contro gli stessi musulmani – sciiti, alawiti e sunniti – che

non condividono la loro linea di pensiero e azione.

L’organizzazione di al-Qaida e l’Is

di al-Baghdadi, quindi, sono in conflitto tra di loro sul piano della

spartizione delle aree di influenza.

È in particolare in Siria che tale

situazione si manifesta in modo drammatico: l’alleanza del terrore tra i vari

gruppi che si oppongono al regime Assad è saltata proprio sulla decisione di

al-Baghdadi di creare un «califfato islamico» arrogandosi potere e territori

per sé e il suo gruppo e attaccando tutte le altre formazioni.

La Fratellanza musulmana, che nel

2011 è stata promotrice, insieme ad altri movimenti e gruppi e a vari paesi

occidentali, della rivolta contro il regime di Damasco, è stata messa da parte

e quasi estromessa dalla lotta proprio dalle fazioni qaediste con cui si era

alleata, subendo violenze e persecuzioni.

L’esito sono le guerre in corso in

Libia, Siria e Iraq, e i bombardamenti decisi a settembre dal presidente Barack

Obama contro il «terrorismo islamico», in parallelo alla decisione paradossale

dell’amministrazione Usa di continuare a finanziare le formazioni islamiche «moderate»,

ma sempre legate al-Qaida, nella consueta logica apparente del divide et

impera o del «male minore».

La lotta di al-Qaida è bifronte:

contro l’Occidente miscredente e conquistatore e contro il figlio traditore,

l’Is che si sta accaparrando aree sempre più ampie di influenza (oltre a armi,

pozzi e rotte petrolifere) in Medio Oriente e Nordafrica, in un appeal

crescente tra le tribù arabe irachene, i giovani musulmani in Europa e in altri

continenti.

La sua presenza, dunque, in regioni

come India, Pakistan e Bangladesh, con mezzo miliardo di musulmani, potrebbe

garantirle di nuovo visibilità e potere. Insomma, la nuova formazione

terrorista, non promette nulla di buono, anzi, fa prevedere scenari di

destabilizzazione e caos ancora maggiori.

Un futuro di guerre e

terrorismo

A settembre del 2014, il segretario

di stato Usa, John Kerry, ha dichiarato: «Nella nostra campagna contro l’Is,

non ci lasceremo fermare dalla geografia e dai confini nazionali»21. Ridisegnare il Medio Oriente,

scavalcando il diritto internazionale, è uno degli obiettivi della nuova guerra

statunitense. Chiunque egli sia, il califfo al-Baghdadi, con le sue orde

brutali, è il rivale d’armi ideale per chi voglia destabilizzare il mondo e

accapparrarsi le fonti energetiche di Africa e Medio Oriente. Una nuova

stagione di conflitti si è aperta.•

Angela Lano

Le Suore di Maria

Le Suore di Maria![]() «Il nostro fondatore è

«Il nostro fondatore è

Nato a Caramagna Piemonte (Cn) l’8 febbraio 1873, nel 1902

Nato a Caramagna Piemonte (Cn) l’8 febbraio 1873, nel 1902 Ai confini dell’Europa (5): La Bulgaria

Ai confini dell’Europa (5): La Bulgaria

IV CONVEGNO MISSIONARIO NAZIONALE /1

IV CONVEGNO MISSIONARIO NAZIONALE /1

USCIRE.

USCIRE. Immaginiamo quel vecchio gioco in cui un bambino comincia

Immaginiamo quel vecchio gioco in cui un bambino comincia Il rapporto tra centro e periferia non dipende più solo da fattori geografici.

Il rapporto tra centro e periferia non dipende più solo da fattori geografici. Le parole chiave del Convegno sono quindi questi verbi che

Le parole chiave del Convegno sono quindi questi verbi che I nostri verbi quindi devono essere declinati «con

I nostri verbi quindi devono essere declinati «con

Tuttavia, il patto in sé può non

Tuttavia, il patto in sé può non

Tosolini, che ha fatto la sintesi

Tosolini, che ha fatto la sintesi Gutiérrez ha ricordato (la citazione

Gutiérrez ha ricordato (la citazione.jpg)

Ai confini dell’Europa (3):

Ai confini dell’Europa (3):

Se Grozny sta rinascendo dal punto di vista architettonico,

Se Grozny sta rinascendo dal punto di vista architettonico,

I missionari della Consolata sbarcano in un nuovo paese africano

I missionari della Consolata sbarcano in un nuovo paese africano

Le realtà laicali del mondo missionario italiano

Le realtà laicali del mondo missionario italiano

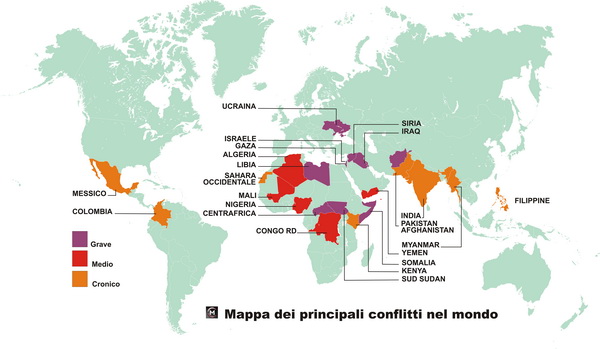

Nel mondo un’inflazione di conflittualità

Nel mondo un’inflazione di conflittualità Quanti conflitti si stanno consumando nel mondo? Non è

Quanti conflitti si stanno consumando nel mondo? Non è