A quattro anni dal terremoto è chiaro il disegno Usa per Haiti.

A quattro anni dal terremoto è chiaro il disegno Usa per Haiti.

I soldi della ricostruzione gestiti per un piano internazionale

di sfruttamento dell’isola. Un presidente autoritario funzionale a questo

progetto e un esercito straniero (Onu) utile per attuarlo. Un ex dittatore sanguinario

ripulito dal passato e riabilitato. Ma ci staranno i discendenti di Toussaint

Louverture e Jean-Jaques Dessalines? O si sta preparando un’altra «rivolta di

schiavi»?

Sono passati quattro anni dal

terribile terremoto che uccise centinaia di migliaia di haitiani e commosse il

mondo. Un tempo nel quale si sarebbe potuta ricostruire la nazione. E invece?

Invece la popolazione è un’altra volta sull’orlo del baratro. E il paese non

riesce a smentire le sue connotazioni di «stato fallito» o «stato suicida»,

degli economisti la prima, degli esperti di cooperazione allo sviluppo la

seconda.

Elezioni made in Usa

Nelle controverse elezioni di fine 2010 – inizio 2011 il cantante

di kompa, legato alla destra militarista, vince fortunosamente e diventa

presidente della Repubblica. Martelly, arrivato terzo al primo tuo, sarebbe

escluso dal ballottaggio, viene invece ripescato e rimesso in competizione grazie

all’intervento del segretario di Stato Usa, Hillary Clinton (in un viaggio

lampo ad Haiti del gennaio 2011). Un nome,

Clinton, che ha segnato le vicende del paese dal 1994 ai giorni nostri e

continuerà a influenzarle in futuro (vedi box).

«Ad Haiti assistiamo a una deriva

totalitaria, quasi fascista, del presidente Martelly, – denuncia Didier

Dominique, portavoce del sindacato operaio più importante di Haiti, Batay

Ouvriye – Fa quello che vuole. Dispone dei fondi che lo stato riceve, senza

consultare il parlamento. Sua moglie e suo figlio gestiscono molti soldi e

realizzano progetti a beneficio di persone amiche, grandi borghesi e grandi

proprietari terrieri che approfittano di questa situazione». Ma non basta. Il

bloccaggio politico-istituzionale è quasi totale. «Le elezioni amministrative

locali e di un terzo del senato continuano a non essere neppure programmate».

Il ritardo è ormai di due e tre anni rispettivamente. Così, scaduti i sindaci

ne sono stati nominati di nuovi da Martelly, mentre senatori e collettività

territoriali non sono state elette. «Posti che normalmente sono elettivi

diventano a nomina! Una pratica illegale».

«Esiste un conflitto tra potere legislativo

e potere esecutivo» incalza Antonal Mortimé, leader della Piattaforma delle

organizzazioni haitiane per i diritti umani (Pohdh), il maggiore cornordinamento

di associazioni di difesa dei diritti umani. «L’attuale presidente d’Haiti, a

nostro avviso, non vuole rispettare i principi della separazione dei tre poteri

dello stato garantiti dalla Costituzione del 1987, nei suoi articoli 59 e 60.

Ognuno dei tre poteri deve essere autonomo. A livello della giustizia sono

stati modificati alcuni giudici e giudici d’istruzione che devono essere

inamovibili secondo la Costituzione. Sono state, inoltre, nominate persone che

non avevano le qualifiche per esserlo. Nomine irregolari, fuori dal rispetto

delle norme. Sono stati cambiati procuratori o capi tribunale di Port-au-Prince

nove volte in due anni».

Succede pure che i presidenti di camera e

senato non presenzino con il presidente della Repubblica durante le

commemorazioni importanti, come il 18 novembre scorso, anniversario della

battaglia di Vertières che sancì la definitiva sconfitta delle truppe francesi

(napoleoniche) e aprì le porte per l’indipendenza. «Martelly blocca le leggi

votate dal parlamento non ratificandole, è chiaro che le massime autorità del

legislativo non si sentano di avallare l’operato di questo presidente» conclude

Mortimé.

Rispunta Duvalier

Ma Martelly non ci fa caso. Anzi. Le sue frequentazioni sono di

altro tipo. Jean-Claude Duvalier, il sanguinario dittatore (1971-86) rientrato

ad Haiti nel gennaio 2011 dopo 25 anni di esilio dorato e sotto processo per

crimini contro l’umanità, compare spesso a fianco del presidente nelle

cerimonie ufficiali. «Il ritorno alla dittatura duvalierista è chiaro anche

nelle apparenze» continua Dominique: «Il 12 gennaio 2012 all’inaugurazione

dell’Università a Limonade, nel Nord, a fianco di Martelly, erano presenti Bill

Clinton e Jean-Claude Duvalier». «Sì, è una frequentazione sistematica –

conferma Antonal Mortimé – ma non basta. Martelly ha restituito a Duvalier i

beni acquisiti illegalmente che gli erano stati confiscati dallo stato dopo la

sua fuga da Haiti (7 febbraio 1986, ndr). Inoltre ha ripristinato per Jean-Claude tutti i privilegi che

spettano agli ex presidenti. E, peggio ancora, il figlio Nicolas Duvalier è

consigliere politico di Michel Martelly».

Accusato di arresti arbitrari, torture, assassini politici, il «dossier

in giustizia» di Duvalier è bloccato alla Corte d’appello, e l’ex dittatore

vive tranquillo, nella più totale impunità, mentre vittime e famigliari riuniti

in un collettivo, portano avanti la lotta per vederlo condannato, appoggiate da

Amnesty Inteational, Human rights watch e la Federazione

internazionale per i diritti umani (Fidh).

Retromarcia sui diritti

Oltre al blocco politico e istituzionale l’altro dato preoccupante

è quello sulle violazioni dei diritti umani1. «Assistiamo ad arresti totalmente

illegali: un deputato, così come alcuni avvocati. Mentre un giudice che doveva

giudicare una procedura, recentemente ha attaccato il presidente in giustizia

ed è stato trovato morto» continua Didier Dominique.

Racconta Mortimé: «Nei due anni e otto mesi di presidenza Martelly

registriamo una regressione in termini di protezione e promozione delle libertà

individuali, e questo si manifesta in diversi modi, come minacce e aggressioni

a media indipendenti e giornalisti. La guardia di sicurezza ravvicinata del

presidente ha aggredito dei giornalisti nel Sud Ovest, e anche a Mirbalais nel

Plateau Central, a Port-au-Prince». Recente è il pestaggio di un giornalista

della radio Kiskeya e di una collega di radio Express2. I colpevoli

restano impuniti. Il presidente ha dichiarato più volte che i media fanno delle

cose inammissibili per fare spettacolo. «C’è inoltre una repressione

sistematica e sproporzionata contro le manifestazioni di oppositori politici e

contro membri dei movimenti sociali haitiani». Manifestanti che rivendicano

acqua potabile, igiene, educazione e altri diritti di base, oppure la

trasparenza nella gestione dei fondi pubblici. «Ad esempio il 18 novembre ci

sono stati 50 arresti nel Nord del paese, 5 arresti in capitale e diversi feriti».

Una forza d’occupazione

Continua Mortimé: «Ho visto soldati della Minustah (caschi blu

dell’Onu, ndr), a Port-au-Prince che appoggiavano la polizia nella repressione

di diverse migliaia di persone scese in strada. Questo succede anche nelle città

di provincia, Les Cayes, Jacmel, Cap Haitien, Petit Goave. Ma talvolta è la

Minustah stessa a reprimere i manifestanti».

Presenti nel paese dal 2004 i caschi blu dell’Onu hanno una

presenza massiccia e ben armata, e sono sotto comando brasiliano. I soldati

della Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione di Haiti (Minustah)

si sono più volte macchiati di violazioni di diritti umani: «Violazione del

diritto all’integrità fisica, violazione del diritto di manifestare e

protestare. L’ultima violazione è stata lo stupro di un minore nella regione di

Léogane, da parte di soldati nepalesi», ricorda il segretario esecutivo della

Pohdh.

«A livello di diritti umani la presenza

della Minustah è una violazione del diritto all’autodeterminazione e alla sovranità

del popolo. La classe politica (di opposizione, ndr) e i media la chiamano forza di occupazione straniera e a livello di

masse popolari la gente cambia il nome in “Turistah”, ovvero turisti in armi».

Didier Dominique spiega: «Un’altra causa di

tensione sono i militari della Minustah. Forza sovra dimensionata, con

elicotteri e armi pesanti, superiore a quanto sia mai stato l’esercito haitiano

o attualmente sia la polizia. E agiscono in modo sproporzionato contro i

manifestanti, con una repressione estrema. Martelly ha chiaramente detto che le

forze dell’Onu sono il suo esercito, la sua protezione militare».

Il mandato della Minustah è stato rinnovato – come ogni anno – il

15 ottobre scorso per ulteriori 12 mesi. Ma il presidente uruguaiano, José

Mujica, sotto la pressione del suo parlamento, è intenzionato a ritirare le

truppe dal contingente se «il presidente Martelly non dimostrerà di operare per

la democrazia in Haiti». E il 31 ottobre scorso gli ha dato un ultimatum di 90

giorni. Il Brasile e l’Argentina andrebbero nella stessa direzione.

Esercito o gruppi armati?

Haiti è uno dei rari paesi al mondo senza esercito, abolito dal

presidente Aristide nel 1994 dopo il suo rientro dall’esilio. Ma Martelly fin

dai primi mesi del suo mandato, ha presentato un progetto per creae uno

nuovo. Oggi ufficialmente il progetto è abbandonato, ma ufficiosamente sembra

di no. Osserva Antonal Mortimé: «A più riprese sono spuntati gruppi armati che

si dicono ex militari, anche se vi partecipano pure dei giovani. Parlano alla

radio che si mostrano in allenamento. Nel Sud c’è un gruppo che si chiama

“repolice”, per opposizione alla polizia, sono un gruppo armato nel quale ci

sono degli ex militari. La gente del Sud, in particolare a Les Cayes, ha

denunciato il supporto del governo a questi gruppi armati paramilitari. Inoltre

il governo ha mandato in Ecuador 41 giovani per formazioni in diverse

discipline, che sono stati di fatto formati in caserma. Ora sono rientrati ad

Haiti ma non integrano la polizia. Ci chiediamo se sono gli ufficiali di un

nuovo esercito.

Senza contare che diversi posti strategici a livello politico e

nell’amministrazione pubblica sono occupati da ex ufficiali dell’esercito: il

ministero della Difesa, quello

dell’Inteo e il servizio Immigrazione. L’importante ministero della Giustizia

è diretto da un ex militare che viola sistematicamente la legge sulla polizia

nazionale, sullo statuto dei magistrati, sull’indipendenza della magistratura e

del Consiglio superiore della magistratura».

Haiti e gli «amici» Clinton

Ma perché ad Haiti la ricostruzione non ha funzionato, e chi tira

le fila?

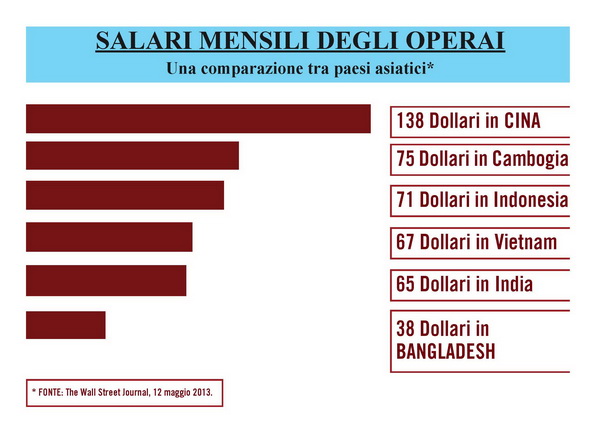

«Martelly è l’esecutore di un progetto imperialista, che dopo aver

distrutto l’economia haitiana, punta a fare del paese un serbatornio di mano

d’opera a bassissimo costo» si scalda Didier Dominique.

«Il piano Usa è quello di creare ad Haiti delle “zone franche”

industriali per il tessile da un lato e delle aree di latifondo per l’agro

industria, per produrre soia, bioetanolo, banane dall’altro. Secondo la loro

ripartizione internazionale, il lavoro – mano d’opera a buon mercato – deve

foirlo Haiti. Ma questo è un piano estremamente esplosivo, perché sfrutta le

popolazioni, utilizza il lavoratore haitiano pagandolo 2-2,5 dollari al giorno.

Cifra con cui non può vivere. Si tratta di una situazione estrema a livello

economico».

Il sindacalista parla del «Piano Clinton», ovvero il piano che

Bill Clinton ha in serbo da anni per il piccolo paese caraibico: creare 40 zone

franche per l’industria manifatturiera tessile in tutto il paese. A parte il

vecchio Parc Industriel, nei pressi

dell’aeroporto (vedi foto), altre cinque sono in costruzione nella capitale. E

ancora in una zona Nord di Port-au-Prince, dove sono stati evacuati i

terremotati e si sono formati sterminati agglomerati di casupole e baracche

senza servizi, come il camp Corail. La zona franca sarà costruita proprio nei

pressi della «manodopera». Altre saranno realizzate lungo la frontiera – come

quella di Ouanaminthe dove la forza lavoro arriva da Haiti e i prodotti finiti

partono in Repubblica Dominicana – e nelle città costiere. Ogni zona franca è

composta da 30-40 fabbriche tessili, con 30.000 operai ognuna.

E tutto con i soldi della ricostruzione: il parco industriale di

Caracol, è stato l’unico grande progetto della Cirh (Commissione ad interim

per la ricostruzione di Haiti), istituzione che ha veicolato i fondi dei

governi donatori, presieduta dallo stesso Bill Clinton, che ritroviamo a fianco

della moglie Hillary – segretario di Stato Usa – all’inaugurazione dell’opera3. Notare che Caracol è nel Nord

quindi non in zona terremotata. «Clinton utilizza i fondi della ricostruzione

per portare avanti il suo piano». Continua Dominique.

«Tendenza schiavitù»

«Il piano è chiaro e si basa sul salario minimo che gli operai del

tessile dovrebbero avere. Secondo il codice del lavoro, articolo 137, il

salario minimo deve essere aggiornato ogni anno secondo l’inflazione, che

talvolta raggiunge il 100% annuo. Ma ad Haiti, sono passati cinque anni e il

salario è rimasto lo stesso.

Nel 2009 abbiamo fatto una grande lotta per avere 200 gourd al giorno (circa 5 dollari Usa, ndr), ma abbiamo ottenuto solo 125 gourd. Notare che il ministero degli

Affari sociali, che regola questi aspetti ha detto che ne occorrerebbero 300

per far vivere un operaio. Ecco l’aspetto criminale di questo governo». Poi c’è stato il terremoto e la questione è

passata in secondo piano, per le autorità.

«Oggi c’è una nuova lotta sul salario minimo. Il governo ha

nominato una Commissione superiore del salario in risposta a una serie di

mobilitazioni che abbiamo fatto dal 2009 a oggi.

È una commissione tripartita, dove sono rappresentati il governo,

il padronato e i lavoratori attraverso i sindacati. Ma patronato e governo sono

d’accordo».

Batay Ouvriye organizza comunicati stampa, dibattiti,

mobilitazioni nelle varie zone sensibili, come a Ouanaminthe (frontiera Nord),

a Caracol, a Port-au-Prince.

Il sindacato chiede un salario minimo di 500 gourd (12,5

dollari) con delle misure di compensazione da parte del governo: trasporto,

cure di base (un dispensario presente in ogni parco industriale), una mensa con

un contributo per il cibo e la pensione per i lavoratori. Attualmente tutto

questo non esiste. Chiede anche rispetto per chi è iscritto alle organizzazioni

sindacali.

Il patronato invece punta a fermarsi alla metà e senza alcuna

misura di compensazione.

Le principali marche che passano gli ordini per fabbricare

manufatti tessili ad Haiti sono statunitensi: Gildan, Levi’s, Hanes, Gap,

Wallmart. In passato vi era anche la Disney che in seguito a una campagna

internazionale di boicottaggio lasciò il paese.

«Il prezzo del lavoro dell’operaio, chiamato il paniere

famigliare, e trattato come una qualsiasi merce nel sistema capitalista, è

quello che deve garantire che possa vivere lui e la sua famiglia. Per il

patronato il salario deve permettere di essere competitivi a livello

internazionale, per questo va messo al ribasso. Io la chiamo “tendenza schiavitù”.

Ovvero, se avessero degli schiavi sarebbero estremamente competitivi. Questo

non è accettabile: il salario deve permettere la vita dell’operaio. Il livello

paniere famigliare, che è comunque dello sfruttamento, almeno permetterebbe

all’operaio di sopravvivere.

Sul mercato internazionale Haiti ha un grande vantaggio per gli

industriali: ha il costo della mano d’opera più basso delle Americhe e uno

delle tre minori al mondo, insieme a Sri Lanka e Bangladesh. La questione del

salario è mondiale e ad Haiti è un caso estremo».

Terra da esportazione

Poi c’è il piano per lo sviluppo dell’agro industria, che è ancora

in preparazione e i cui contorni non sono chiari. Esistono diversi progetti che

puntano alla produzione industriale di prodotti da esportazione, tra cui il

biocarburante. Per questo motivo parlamentari e gente vicina al governo sta

acquistando terre nelle zone sensibili, per rivenderle poi ai progetti di agro

industria oppure entrare a fae parte. I piccoli contadini sono espropriati

e il piano è di creare operai agricoli

sottopagati.

Il terzo punto del governo per lo «sviluppo» di Haiti è il turismo

di alta gamma, e per questo hanno già costruito due hotel di lusso a

Petion-Ville (come l’Hotel Oasis) e un altro è in costruzione a Port-au-Prince.

«Nel suo insieme si tratta di un piano di dominazione e

sfruttamento economico sotto vari aspetti: salario minimo molto basso,

accaparramento di terre, proletarizzazione dei piccoli contadini, spostamento

di popolazione, speculazione fondiaria.

Ma c’è una ripercussione anche sulla politica: è un processo

imperialista che non ammette dibattiti alla camera, elezioni dei sindaci, delle

comunità territoriali, perché questo creerebbe un momentum democratico che questo progetto non

può supportare. Nella realtà questo piano necessita da un lato di

un’occupazione militare da parte di un esercito molto forte, che è la Minustha,

e dall’altro di un blocco del processo democratico con la formazione di

istituzioni, che era in costruzione da alcuni anni. In altri termini tutti gli

organi legislativi, giudiziari, il Consiglio superiore della magistratura,

devono essere controllate dall’esecutivo. Ed è quello che succede.

Ecco che il livello economico e quello politico sono estremamente

legati. E a essi si intreccia di conseguenza la situazione sociale, ormai

esplosiva. Ecco il perché di tutte queste manifestazioni a carattere politico:

vogliono cacciare Martelly, perché con lui non si potrà andare avanti nel

processo democratico e istituzionale. Mentre sale il costo della vita, i

trasporti sono sempre più cari e gli operai generalmente non mangiano a metà

giornata, altrimenti non portano niente a casa».

Il detonatore sociale

Se si legge nella chiave dei diritti umani: «In un paese in

estrema povertà, non possiamo parlare del godimento dei diritti socio economici

e culturali, come educazione, salute, alloggio, alimentazione, sicurezza

sociale. L’estrema povertà essa stessa è una violazione flagrante dei diritti

umani, non è garantito il diritto a un livello di vita sufficiente». Conferma

Antonal Mortimé. «Banca Mondiale e Fondo monetario internazionale dicono che ad

Haiti il 70% della popolazione vive in povertà estrema, sotto la soglia di un

dollaro al giorno. Io penso che in realtà siano di più. Le persone che lavorano

sfruttate nelle fabbriche sono meno del 30% della popolazione. Non possiamo

parlare di diritto al lavoro.

La possibilità dell’escalation di violenza è alle porte. Esistono

già conflitti armati che fanno morti. Come nella città di Petit Goave, o a Cité

Soleil, grande bidonville di Port-au-Prince. Zone che il governo non

controlla totalmente».

Il fenomeno delle manifestazioni represse con vittime, morti,

arresti arbitrari, è in aumento. Sia come numero di manifestazioni che di

partecipanti: «C’è il rischio di sollevamenti popolari, ma anche di ribellioni

armate. Quello che stiamo vivendo è simile a quanto successe negli anni

2002-2003».

Marco Bello

Note

1 – Etat de lieux sur la situation des droits humains en Haiti

2011-2013, Pohdh, www.pohdh.org.

2 – Alterpresse, 12 novembre 2013.

3 – La perla perduta, MC gen-feb 2013.

4 – Haiti, entre colonisation dette et domination, S.

Perchellet, Papda 2010.

5 – Refonder Haiti?, P. Buteau, R. Saint-Éloi, L. Trouillot, Mémoire

d’Encrier, 2010.

Thony

Belizaire, il fotogiornalista

haitiano dell’AFP che firma le due foto pubblicate a pag. 24 è morto il 21

luglio scorso a causa di un tumore alle vie orali a 54 anni. Rendiamo omaggio a

«Tobel», conosciuto e incontrato tante volte sulle difficili strade di

Port-au-Prince. Sempre con una macchina fotografica in mano.

I Clinton e Haiti

William Jefferson Clinton diventa

William Jefferson Clinton diventa

presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio 1993 (rimarrà in carica fino al

2001). In quell’epoca il presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide è in esilio

a Washington ed è vicino agli ambienti democratici. Nell’ottobre 1994 Clinton

lancia l’operazione «Restore democracy» e invade Haiti con 20.000 marines: riporta Aristide al potere. Il

presidente haitiano è però costretto ad accettare tutti i diktat dei Piani di

aggiustamento strutturale. Clinton impone ad Aristide il famigerato programma

del Fondo monetario internazionale (Fmi) con il quale i dazi doganali di riso e

mais sono minimizzati. Quelli del riso passano dal 35% al 3%. Il riso americano,

sovvenzionato, costa meno di quello haitiano e invade il mercato interno. È la

fine dell’economia agricola haitiana e la fame per centinaia di migliaia di

produttori che si riversano in città. Haiti

importa il 75% del cibo che consuma.

Nel 2009 Bill Clinton viene nominato inviato speciale

dell’Onu per Haiti. Il 10 marzo 2010, in commissione esteri del Senato Usa, fa mea

culpa: «Può essere stato positivo per i miei agricoltori in Arkansas, ma

non ha funzionato, è stato un errore. Io, nessun altro, vivo ogni giorno con la

colpa della perdita di capacità di produrre riso in Haiti per sfamare quella

gente, a causa di quello che ho fatto»5.

Dopo il terremoto del 2010, insieme a George Bush,

costituisce il Fondo Clinton Bush per Haiti. Dal giugno 2010 è alla

testa della Commissione ad interim per la ricostruzione di Haiti (Cirh)

che gestisce, senza alcun controllo, i 10 miliardi di dollari promessi per la

ricostruzione. Hillary e Bill Clinton inaugurano la zona franca di Caracol

nell’ottobre 2012.

Marco Bello

Marco Bello

FRANZ JÄGERSTÄTTER nacque nel 1907 a Sankt Radegund, in Austria, e come semplice contadino visse le vicende della sua patria fino a che Hitler nel 1938 con l’Anschluss (ovvero l’annessione) inglobò l’Austria, facendola diventare parte integrante della Germania nazista. Come tutti i giovani del suo tempo, doveva obbligatoriamente prestare servizio militare e giurare fedeltà alla dottrina del nazional-socialismo e al Führer tedesco, cosa che egli si rifiutò di fare per la sua tenace convinzione che il nazismo fosse incompatibile con il Cristianesimo e che non potesse assolutamente mettere in secondo piano i principi evangelici per assumere quelli della dottrina nazional-socialista.

FRANZ JÄGERSTÄTTER nacque nel 1907 a Sankt Radegund, in Austria, e come semplice contadino visse le vicende della sua patria fino a che Hitler nel 1938 con l’Anschluss (ovvero l’annessione) inglobò l’Austria, facendola diventare parte integrante della Germania nazista. Come tutti i giovani del suo tempo, doveva obbligatoriamente prestare servizio militare e giurare fedeltà alla dottrina del nazional-socialismo e al Führer tedesco, cosa che egli si rifiutò di fare per la sua tenace convinzione che il nazismo fosse incompatibile con il Cristianesimo e che non potesse assolutamente mettere in secondo piano i principi evangelici per assumere quelli della dottrina nazional-socialista.

Franz: Io fui allevato da mia nonna perché mia mamma mi generò da una relazione

extraconiugale. Quando la mia mamma, dopo qualche anno dalla morte del mio papà

naturale, sposò Heinrich Jägerstätter, questi mi adottò e ne assunsi il

cognome. Nel 1933 morì senza figli propri e così ne ereditai le proprietà. Nel

1936 sposai Franziska Schwaninger e dal matrimonio nacquero tre figlie:

Rosalia, Maria e Aloisia. Qualche anno prima avevo riconosciuto la pateità di

una bambina nata da una relazione sentimentale con un’altra ragazza, Theresia

Auer. Per dirla tutta, non ero «uno stinco di Santo» e anche la mia famiglia

aveva qualche problema con la morale ufficiale della Chiesa.

Josef:

Nella ditta in cui lavoravo a Bolzano, ebbi la fortuna di conoscere Hildegard

Straub, una ragazza che era impiegata nello stesso posto e che proveniva anche

lei dal gruppo dei giovani dell’Azione Cattolica altornatesina. Dopo un breve

fidanzamento, nel maggio del 1942 ci sposammo e l’anno successivo nacque nostro

figlio, cui demmo il nome di Albert.

Franz: Io fui allevato da mia nonna perché mia mamma mi generò da una relazione

extraconiugale. Quando la mia mamma, dopo qualche anno dalla morte del mio papà

naturale, sposò Heinrich Jägerstätter, questi mi adottò e ne assunsi il

cognome. Nel 1933 morì senza figli propri e così ne ereditai le proprietà. Nel

1936 sposai Franziska Schwaninger e dal matrimonio nacquero tre figlie:

Rosalia, Maria e Aloisia. Qualche anno prima avevo riconosciuto la pateità di

una bambina nata da una relazione sentimentale con un’altra ragazza, Theresia

Auer. Per dirla tutta, non ero «uno stinco di Santo» e anche la mia famiglia

aveva qualche problema con la morale ufficiale della Chiesa.

Josef:

Nella ditta in cui lavoravo a Bolzano, ebbi la fortuna di conoscere Hildegard

Straub, una ragazza che era impiegata nello stesso posto e che proveniva anche

lei dal gruppo dei giovani dell’Azione Cattolica altornatesina. Dopo un breve

fidanzamento, nel maggio del 1942 ci sposammo e l’anno successivo nacque nostro

figlio, cui demmo il nome di Albert.

Riflessioni e fatti sulla libertà religiosa nel mondo – 16

Riflessioni e fatti sulla libertà religiosa nel mondo – 16

In povertà e in ricchezza / 1

In povertà e in ricchezza / 1

La tragedia del Rana Plaza non è un’eccezione. Al contrario: è la

La tragedia del Rana Plaza non è un’eccezione. Al contrario: è la

Scambio tra volontari ospedalieri europei.

Scambio tra volontari ospedalieri europei.

A quattro anni dal terremoto è chiaro il disegno Usa per Haiti.

A quattro anni dal terremoto è chiaro il disegno Usa per Haiti.

William Jefferson Clinton diventa

William Jefferson Clinton diventa Nelson Mandela: lotta armata e riconciliazione.

Nelson Mandela: lotta armata e riconciliazione.  Nelson Mandela è

Nelson Mandela è

.JPG)

.JPG)

rit.jpg)

La questione uigura.

La questione uigura.

È un

È un

Un triangolo scottante: genitori, figli, insegnanti

Un triangolo scottante: genitori, figli, insegnanti

Filmografia

Filmografia