Serve anche la pipì. Huaycán, il centro di medicina olistica «Anna Margottini»

Siamo stati a

Huaycán, una delle periferie di Lima, per visitare il «Centro medico Anna

Margottini» gestito dalla suora italiana Goretta Favero. Abbiamo scoperto un

modo diverso di curarsi, al di là dei dettami della medicina ufficiale e delle

imposizioni delle multinazionali farmaceutiche…

chilometri da Lima, sorge Huaycán, tipico esempio di pueblo joven,

espressione con cui in Perú si indica un centro urbano di recente costituzione.

In realtà, il termine è un eufemismo per indicare un insediamento cresciuto in

luoghi inospitali e senza servizi primari per mano di gente povera o poverissima,

di solito emigrata dall’interno del paese.

In 30 anni – la sua fondazione risale al 1984 – la città

di Huaycán è cresciuta e migliorata, ma rimane un luogo dove vivere è

difficile. Soprattutto se si abita una casa di esteras1 (o di altri materiali

poveri: lamiera ondulata, cartoni, teloni) costruita in alto, sulle aridissime

pendici della montagna. Eppure è in luoghi come questi che la speranza può

prendere forma e concretezza, anche in modi inusuali. Lo testimonia la «Casa naturista

peruano-italiana Anna Margottini», un centro di medicina nato e cresciuto sulle

sabbie desertiche della città2.

Nella parte bassa di Huaycán la concentrazione di

abitazioni – cresciute una a ridosso dell’altra – è altissima ma, grazie al suo

colore bianco, la Casa Margottini s’individua facilmente. È una struttura a tre

piani, modea e semplice ad un tempo. L’ingresso per il pubblico si trova

accanto all’omonimo negozio di prodotti naturali ed erboristici. Varcata la

soglia, ecco il banco dell’accettazione e, davanti a esso, una serie di sedute

per la gente in attesa. Sulla parete di fronte al bancone una targa ricorda il

giorno dell’inaugurazione ufficiale – era l’11 gennaio del 2008 -, avvenuta

alla presenza del presidente della Camera dei deputati italiana e

dell’ambasciatore in Perú.

L’ambiente è accogliente e rilassante, pur

nell’andirivieni delle persone. Pannelli e poster colorati raccontano a

pazienti e visitatori filosofia e pratica della Casa Margottini: le consulenze

mediche e le terapie (dall’agopuntura all’odontologia) sono fatte nell’ottica

dei saperi naturali e della metodologia olistica3. Visite e terapie sono

a pagamento ma i prezzi sono bassi o comunque accessibili.

Nel Centro di Huaycán la medicina vuole essere naturale,

alternativa, semplice, ma anche popolare, economica e solidale ovvero l’esatto

contrario di quella che conosciamo. Siamo curiosi di scoprirla.

Curarsi (rompendo schemi, preconcetti e

tabù)

Ci viene incontro una donna tutta verve ed entusiasmo.

Sorride con la bocca ma soprattutto con gli occhi. Lei si chiama suor Goretta

Favero Miotti, padovana, infermiera, cofondatrice e attuale responsabile della

Casa Margottini.

Il percorso peruviano di suor Goretta inizia nel 1980.

Dieci anni dopo è a Huaycán. «Dal 1991 abbiamo lavorato a San Andres4, la parrocchia di Huaycán,

per formare promotrici di salute con le quali rispondere alle esigenze di

attenzione medica primaria. Con attenzione particolare per la prevenzione di

diarree, bronchiti, disidratazione, le patologie più diffuse». Suor Goretta e

le promotrici davano aiuto, ma allo stesso tempo ricevevano, scoprendo ad

esempio la medicina ancestrale della gente che veniva dalle Ande. «Abbiamo

recuperato e riscattato la fitoterapia, le cure con l’argilla e con l’urina».

Forse non abbiamo sentito bene. «Con l’urina?», chiediamo, facendo finta di non

essere troppo sorpresi. «Sì – spiega la suora -, bere la propria urina è una

chiave per rivoluzionare la nostra salute e la nostra vita. È una terapia

applicabile a tutte le età e per quasi tutte le malattie. È economica e

inesauribile»5.

Premesso che la medicina «ufficiale» è geneticamente

scettica (perlomeno) rispetto a qualsiasi strada alternativa, secondo la

medicina olistica le malattie vanno affrontate guardando all’uomo nella sua

globalità. Dunque, non soltanto nei suoi aspetti fisici. «Siamo convinti che

dietro ogni malattia, anche grave come un tumore, ci sia sempre un problema

emozionale e spirituale su cui occorre lavorare».

Diversa la ricerca delle cause, diversa la ricerca delle

soluzioni. «Tutti noi dentro il nostro organismo abbiamo le risorse per

curarci, per autosanarci. Basta dare al corpo un aiuto». Chiediamo in cosa

dovrebbe consistere questo aiuto. «Ad esempio, cambiando gli stili di vita,

seguendo un’alimentazione più organica e naturale, eliminando tutti gli

alimenti sofisticati e trattati (come lo zucchero, il pane bianco, il riso

bianco), facendo più movimento, adeguando la respirazione, aprendosi a

relazioni nuove, avendo più rispetto per i propri bioritmi».

È sempre

una questione di fegato

La struttura di Casa Margottini è divisa in tre aree

distinte. Nella prima ci sono la reception e gli ambulatori medici; nella

seconda, collegata da un elegante patio fiorito, ci sono gli ambienti per i

corsi e per i ritiri disintossicanti; nella terza, infine, c’è il laboratorio

erboristico.

Guidati da suor Goretta, sbirciamo nell’ambulatorio di

agopuntura dove quasi tutti i lettini sono occupati da pazienti in terapia.

Bussiamo quindi all’ambulatorio della dottoressa Yolanda Anco Torres, che è

anche direttore medico del centro. Pur essendo occupata con una donna e i suoi

due bambini piccoli, ci invita a entrare. Lei lavora qui da 4 anni ed è

convinta che la medicina naturale sia la migliore. «Mi sono convinta vedendo i

risultati ottenuti con i pazienti», ci dice.

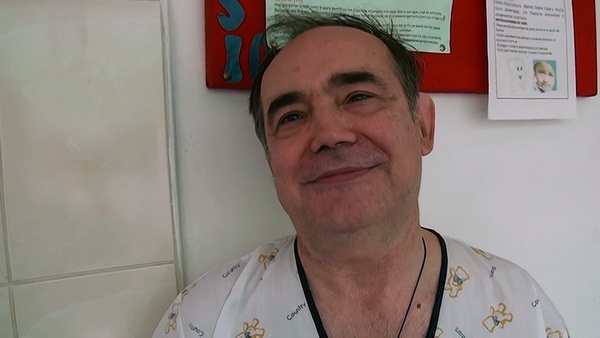

Saliamo al piano superiore dove c’è l’ambulatorio di

odontologia. Ferruccio Fasanelli, di Conegliano Veneto (Treviso),

dentista italiano di 62 anni, si è trasferito a Huaycán con la moglie

peruviana. Due figli minori qui e ben sei in Italia. Il dottor Fasanelli segue

una odontologia olistica, escludendo l’uso di prodotti potenzialmente dannosi

per l’organismo. È molto felice della scelta di vita e professionale che ha

fatto. «La Casa è molto attenta agli aspetti umani, fa un ottimo lavoro medico

e la gente mi pare contenta. E poi si cerca di portare la salute dove ci sono

gli ultimi».

Lasciamo il dottor Fasanelli ai suoi pazienti

e proseguiamo lungo il corridoio del secondo piano. Ecco l’ambulatorio degli

psicologi. «Dietro a una malattia c’è spesso depressione, paura, collera. È

essenziale – ci spiega suor Goretta – sostenere la gente dal punto di vista

emozionale. Non soltanto il malato ma anche la sua famiglia».

Vicino c’è l’ambulatorio della massoterapia

dove Ines sta trattando un paziente. Accanto c’è la sala per la riflessologia

plantare, tecnica olistica tra le più note. Infine, l’ambulatorio della

idrocolonterapia, nella quale suor Goretta ripone molta fiducia. «Si fa con

acqua e ozono. Per noi è fondamentale perché con essa si previene e si cura.

Quando si fa una pulizia accurata del colon, l’organismo ha più difese»,

spiega. Corridoi, sale d’attesa, ambulatori: tutto è ordinato e lindo come si

conviene a una struttura sanitaria. Ma l’aria che si respira è rilassata «per

favorire – racconta la religiosa – un’attitudine mentale positiva».

In un’altra ala dell’edificio, accanto alla

cappella e alla ariosa sala dei corsi (biodanza, reiki), ci sono le stanze per

gli ospiti. La struttura può accogliere fino a 60 persone. «Non c’è una vera e

propria degenza. Facciamo inteamenti soltanto per i ritiri depurativi,

digiuni e massaggi, e soprattutto per motivi di prevenzione. La

disintossicazione del fegato e delle vie biliari è un trattamento a cui

attribuiamo molta importanza. Abbiamo infatti notato che la maggioranza delle

malattie viene a causa di un fegato sporco. Così, dopo un mese di preparazione,

alle persone in cura chiediamo di intearsi per tre giorni».

Terminato il tour conoscitivo della Casa

Margottini, lasciata momentaneamente suor Goretta ai suoi impegni lavorativi,

andiamo al piano dove si trova il ristorante naturista «Sapori della vita».

Nome italiano come italiana è la volontaria che lavora con le cuoche peruviane.

Il menù è (ovviamente) coerente con la filosofia del luogo, perché

un’alimentazione sana è essa stessa una medicina. Mangiamo una minestra di quinua6, un

tortello di zucchini e, come bevanda, un bicchiere di chicha morada7.

Dopo il pranzo, messi da parte lo

scetticismo, il recondito senso di superiorità (o forse la banale spocchia

occidentale) e una certa sudditanza al determinismo scientifico, siamo pronti

per sottoporci alla visita medica. Ci accoglie la dottoressa Heliana Febres.

Usciamo dopo oltre un’ora di colloquio con in

mano il nostro «Manuale pratico di orientamento per una vita sana». Per

iniziare il nostro nuovo corso, come a tutti, ci è stata suggerita una fase di

disintossicazione: 15 giorni di dieta rigorosa (soltanto verdure crude e

frutta), una serie di piante medicinali e anche la prescrizione più temuta

(…).

Toa suor Goretta per mostrarci l’ultima

parte del progetto. Lei e i suoi collaboratori non si limitano infatti a offrire

un servizio di cure mediche. In coerenza con una visione dell’uomo nella sua

globalità, davanti al centro Margottini funziona anche una struttura

assistenziale di stampo (apparentemente) più convenzionale: la Casa hogar Niños

esperanza de Huaycán. L’edificio ospita una casa famiglia (casa hogar)

con una decina di bambine, un piccolo istituto educativo per il doposcuola, una

mensa per bambini ma anche un’aula dove si insegna agli adulti a produrre

saponi naturali e una grande cucina dove alcune donne (comprese mamme con

bambini al seguito) sfoano pane e torte. «Con soia e farine integrali», ci

spiega suor Goretta.

Prima di lasciare Casa Margottini ci fermiamo

nella bottega dei prodotti naturali, in gran parte usciti dal laboratorio

interno. Le erbe sono contenute in sacchettini di carta con un’etichetta bianca

che ne descrive il contenuto; i prodotti liquidi sono in piccole boccette

scure. Yolanda, la signora addetta alla vendita, ci prende dagli scaffali

quanto richiesto. Quando ci saluta, suor Goretta ci ricorda che «la prima cosa,

la più importante, è decidere di cambiare». Poi il cammino da seguire sarà

identico in Perú come in Italia o in qualsiasi altro paese del mondo.

2 – Occorre ricordare che, dopo Il Cairo, Lima è la seconda città

più grande del mondo nata e cresciuta su un deserto.

3 – Dal greco όλος = totalità. Un sistema – e dunque anche

un corpo umano – non va mai visto come una semplice sommatoria delle parti che

lo compongono.

5 – Dopo la visita al Centro Anna Margottini, abbiamo scoperto che

esistono molti libri dedicati all’urinoterapia.

6 – Coltivata sulle Ande da tempi antichissimi, la quinua è uno pseudocereale ad

alto valore nutritivo. Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2013 anno

internazionale della quinua.

7 – La chica morada è una tipica bevanda peruviana risalente all’epoca inca. È fatta

con una varietà di mais di colore viola scuro.

Nella

prossima puntata:

racconteremo di Tablada del Lurín,

un’altra periferia di Lima metropolitana; a Tablada abbiamo visitato il centro

medico «Jampi Wasi».

suor Goretta Favero ci guida all’interno del «Centro

medico Anna Margottini» di Huaycán.

Luogo: Huaycán, distretto di Ate (Lima

est).

Nome completo: «Casa naturista peruano-italiana

Anna Margottini».

Inizio attività: gennaio 2008.

Responsabile: suor Goretta Favero Miotti.

Responsabile medico: dott.ssa Yolanda Anco Torres.

Servizi principali: medicina naturale, psicologia,

odontologia, ecografia, agopuntura, idrocolonterapia, terapie energetiche e

massaggi, neuralterapia, bagni di ipertermia alle erbe, zapper, biodanza, soggiorni

per disintossicazione epatobiliare.

Altri servizi: laboratorio e bottega di prodotti

fitoterapici, ristorante naturista.

Personale e

collaboratori: Yolanda Anco,

Heliana Febres, Ferruccio Fasanelli, Carolina Morillo (medici); Violeta

Carranza, Maggie Palacios, Carola (psicologhe); Carlos Luyando (agopunturista);

Ines (massoterapista); addetti al laboratorio erboristico; personale

amministrativo e di pulizia; volontari provenienti dall’Italia.

(*) Il sito fornisce un’idea del

Centro Margottini, ma – all’ottobre 2013 – non risulta adeguatamente

aggiornato.

Vivere in salute e curarsi in Perù

Come in troppi paesi del mondo, anche in Perù la salute è un

diritto più teorico che effettivo. Da anni il paese registra una elevata

crescita economica e un livello di povertà in diminuzione. Tuttavia, ai dati

macroeconomici positivi non sempre corrisponde un identico miglioramento della

sanità. In Perù, come altrove, per vivere in salute e curarsi disporre di

denaro rimane un prerequisito essenziale.

Lima. La

lunghissima Avenida Arequipa collega il centro con San Isidro e Miraflores, due

tra i quartieri più esclusivi della capitale peruviana. La via, sempre

trafficatissima e inquinata, è un susseguirsi di scuole e istituti educativi

privati, che cercano di accaparrarsi i clienti-studenti con giganteschi e

coloratissimi cartelloni pubblicitari. A San Isidro e Miraflores le scuole

private lasciano il posto alle cliniche private, dove i clienti-pazienti

vengono attratti anche aggiungendo al nome una provenienza extranazionale

(clinica svizzera, angloamericana, italiana e via così), come se l’aggettivo in

questione fosse garanzia di maggiore serietà.

Per curarsi, il cittadino di Miraflores

o San Isidro ha dunque un ampio ventaglio di scelte. Ma siamo in quartieri

ricchi. Usciti da questi ambiti territoriali, la situazione è diversa.

A parte i militari e le forze di

polizia (che hanno strutture sanitarie proprie), ogni cittadino peruviano può

farsi curare in strutture pubbliche. Ci sono gli ospedali del ministero della

salute (Minsa) e quelli di EsSalud. Negli ospedali del Minsa

tutto è a pagamento e la qualità del servizio è molto variabile. Agli ospedali

di EsSalud possono accedere soltanto i cittadini che hanno un regolare

contratto lavorativo (e dunque pagano i contributi) o che si sono affiliati su

base volontaria (da 64 soles al mese). Gli unici utenti esentati dal

pagamento sono quelli che rientrano nel «Seguro integral de salud» (Sis)1,

servizio creato dallo stato per la popolazione più povera (e aperto agli altri

tramite affiliazione volontaria: circa 15 soles al mese). Per gli

affiliati al Sis la qualità delle cure è sovente molto scarsa e non vengono

coperte tutte le patologie.

In questo quadro variegato, dal

2004 a Lima è entrato in funzione il «Sistema metropolitano de la

solidaridad» (Sisol). Negli Ospedali della solidarietà – sono 20 nella

capitale e pochi altri nel resto del paese – gli utenti hanno un buon servizio

a un costo abbordabile. Ma comunque, anche in questo caso, visite mediche,

esami e medicine si pagano.

Da anni il Perù è in crescita economica. Anche la povertà,

pur rimanendo alta (27,8%), si è ridotta notevolmente (vedi riquadro).

Tuttavia, nonostante questi dati positivi, il sistema sanitario peruviano non è

cresciuto in maniera equivalente. In generale, fuori dalle città e nelle

regioni di montagna (sierra) e di foresta (selva) curarsi è

complicato e a volte impossibile.

«La diseguaglianza, la esclusione e

la povertà – scriveva la rivista peruviana Otra Mirada in un’ottima

monografia del 20092 – sono fattori che rendono le persone più vulnerabili

ai problemi di salute e, a loro volta, diventano barriere all’accesso a servizi

sanitari adeguati. (…) Il diritto alla salute, identicamente al diritto

all’istruzione e altri diritti sociali, non è stato attivamente protetto dallo

stato negli ultimi decenni».

In Perù il diritto alla salute è riconosciuto (senza

enfasi) dalla Costituzione del 1993, una carta di netta impronta neoliberista.

Se è vero che la protezione della salute è un diritto riconosciuto a tutti

(art.7), è altrettanto vero che lo stato si limita a garantire il libero

accesso alle prestazioni attraverso entità pubbliche, private e miste (art.11).

Il risultato è che troppo spesso il diritto alla salute rimane teorico per la

maggioranza della popolazione. Difficile dunque negare l’esistenza

dell’equazione «più denaro, più salute». Un’equazione valida – magari in gradi

diversi – in moltissimi paesi, soprattutto in quelli dove lo stato sociale non è

mai arrivato o è stato schiacciato dall’avvento del modello neoliberista.

1 – Per maggiori informazioni,

di seguito riportiamo i siti delle varie organizzazioni: www.minsa.gob.pe; www.essalud.gob.pe;

www.sis.gob.pe; www.sisol.gob.pe.

2 – Otra Mirada, La democracia no goza de buena salud, novembre 2009: www.otramirada.pe.

•

Tasso di crescita annuale (stima 2013): 5,9%.

•

Tasso di povertà (2011): 27,8% (era 48,7 nel 2005).

•

Spesa sanitaria (pubblica+privata) (2010): 5,08% del Pil (media dei paesi latinoamericani: 7%; in

Italia, sempre nel 2010: 9,2%, di cui 7,3% pubblica).

•

Spesa sanitaria annuale procapite:circa 400 dollari (suddivisi a metà tra pubblici e privati).

•

Mortalità infantile (ogni 1.000 nati vivi, 2010): 17,0 (era 75 nel 1990;

in Italia, nel 2010: 3,3).

•

Mortalità matea (ogni 100.000 nati vivi, 2011): 92,7 (in Italia: 3

ogni 100.000 nati vivi).

• Denutrizione cronica infantile (2012): 19,5%

(era 30% nel 2000).

• Principali cause di mortalità prima dei 5

anni di vita (2013): infezioni vie respiratorie (40,5%), infezioni intestinali

(7,7%), denutrizione (5,2%).

• Principale causa di morte da agente

infettivo dopo l’Aids: tubercolosi, 96 casi ogni 100.000 abitanti nel 2013

(erano 198 nel 1990; in Italia: 10 ogni 100.000).

Fonti: Banco mondial, Organización Panamericana de la Salud, Minsa,

Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei), Oms, Istat (Italia).

Paolo Moiola

.jpg) Fatuma è

Fatuma è.jpg)

.jpg)

«Mamma – dichiara Aisatu -, Iba verrà a

«Mamma – dichiara Aisatu -, Iba verrà a Anni Sessanta.

Anni Sessanta.

Sono tre. Un italiano, veterano del Mozambico, un colombiano

Sono tre. Un italiano, veterano del Mozambico, un colombiano

Paese di emigrati, l’Australia ha adottato una politica

Paese di emigrati, l’Australia ha adottato una politica

Ma forse, e più coraggioso di tutti, è stato

Ma forse, e più coraggioso di tutti, è stato.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.jpg)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

• Piergiorgio Pescali – Gioalista e scrittore, si occupa di Estremo Oriente, in particolare di Sud Est Asiatico, penisola coreana e Giappone. Suoi articoli e foto sono stati pubblicati da Bbc, Cnn, Avvenire, Il Manifesto, Panorama e riviste specializzate. Dal 2010, cura per Asia Maior (www.asiamaior.org) il capitolo sul Myanmar. Ha scritto il saggio Indocina, Edizioni Emil, Bologna 2010.

• Piergiorgio Pescali – Gioalista e scrittore, si occupa di Estremo Oriente, in particolare di Sud Est Asiatico, penisola coreana e Giappone. Suoi articoli e foto sono stati pubblicati da Bbc, Cnn, Avvenire, Il Manifesto, Panorama e riviste specializzate. Dal 2010, cura per Asia Maior (www.asiamaior.org) il capitolo sul Myanmar. Ha scritto il saggio Indocina, Edizioni Emil, Bologna 2010.