Uomo Nero, Torna A Casa Tua

la dura vita dei richiedenti asilo africani.

A migliaia,

fuggiti da conflitti africani, si ritrovano in Israele dopo un viaggio impossibile.

Ma per i richiedenti asilo l’integrazione è molto difficile. Non esiste una

legge che li tuteli. I politici di destra al governo li considerano una

minaccia. Le associazioni denunciano: immigrazione gestita su base religiosa.

Corre per oltre 250 chilometri il susseguirsi di reti e

muri che dividono il deserto del Sinai da Israele. Tel Aviv ha deciso la

costruzione di queste barriere per bloccare il flusso di migranti che negli

ultimi anni arriva sempre più copioso dall’Africa sub-sahariana. Sono i figli

dell’Africa nera: eritrei, somali, sudanesi, congolesi, nigeriani, ivoriani che

scappano dai loro paesi dilaniati da guerre, tanto lunghe quanto cruente.

Attraversano il deserto del Sahara e in molti scelgono di proseguire per

l’Egitto e la Libia, i più «fortunati» s’imbarcheranno per il tragico viaggio

verso Lampedusa. Una parte minoritaria decide di continuare a piedi attraverso

il deserto del Sinai, verso quella che in Europa definiamo «l’unica democrazia

del Medioriente». Israele accetta di malavoglia i richiedenti di asilo

politico. Sono decine le denunce di associazioni umanitarie, israeliane e

inteazionali, che parlano di soldati che sparano contro uomini e donne mentre

questi tentano di superare il confine tra Israele ed Egitto.

Yaki ha finito il servizio militare da qualche anno e ora studia

in una grande città europea. Per oltre dodici mesi ha pattugliato il confine

meridionale israeliano: «Da lì entrano i terroristi. Sono quelli che hanno

fatto scoppiare gli autobus negli anni passati». Yaki non è un estremista di destra, né uno

sprovveduto facilmente influenzabile dalla propaganda governativa. Nato e

cresciuto in una famiglia israeliana della media borghesia, a 18 anni è stato

catapultato in 36 mesi di servizio militare obbligatorio. «Personalmente –

continua l’ex militare – non ho mai sparato contro i migranti, ma ho negli

occhi l’immagine di una notte in cui una pattuglia ha iniziato a fare fuoco

contro un gruppo di donne. Non ci sono stati morti, ma quando abbiamo parlato

con loro ci hanno raccontato che erano state tutte rapite e violentate per mesi

dai beduini nel deserto». Le donne di cui racconta Yaki, come la maggioranza

degli africani che arrivano in Israele attraversando il Sinai, sono state

trasferite in un centro di detenzione nel deserto nel Neghev, Sud del paese,

per essere identificate, seguendo lo stesso principio dei Cie (Centro di

identificazione ed espulsione) e Cara (Centri di accoglienza richiedenti asilo)

in Italia.

Dal maggio 2012 a Tel Aviv è stato messo in funzione un nuovo

centro di detenzione che, a pieno regime, potrà ospitare fino a 16mila persone

nel Neghev. È stato definito, dai pochi a cui è stato permesso l’accesso, «un’immensa

prigione di tende e prefabbricati nel deserto». Da ottobre la polizia di

frontiera ha iniziato a respingere nel deserto del Sinai i rifugiati africani,

un’altra triste analogia con la politica di contenimento all’immigrazione

attuata dall’Europa.

Tel Aviv è la città simbolo della nascita

dello stato ebraico, un agglomerato urbano dove vivono circa tre milioni di

persone, quasi la metà della popolazione israeliana. Le prime case spuntarono a

inizio anni ’40, come periferia di Jaffa, uno dei più antichi e conosciuti

porti arabi del Mediterraneo. Con la creazione dello Stato ebraico, nel 1948,

si costruirono velocemente i grandi palazzi sulla spiaggia, che tutt’ora

ospitano i più rinomati alberghi d’Israele, costituendo uno skyline

simile a una grande città della Florida.

Le case degli arabi residenti a Jaffa, per lo

più scappati durante la guerra del ’48, vennero inglobate nel grande processo

di urbanizzazione. Dopo 60 anni Tel Aviv è diventata una delle città più care

al mondo per acquistare casa. Si sono concentrati qui soprattutto i giovani e

la parte meno religiosa d’Israele, lasciando Gerusalemme agli ultra-ortodossi.

A Tel Aviv sorge il più importante aeroporto

d’Israele, l’unico che fa atterrare i voli di linea inteazionali. Ed è qui

che diciotto anni fa atterrò l’aereo di Oscar Oliver, 45 anni, congolese. Oscar

scappava da un conflitto lungo e sanguinoso come solo le guerre civili sanno

essere. Era portavoce del sindacato studentesco e per le sue idee venne

arrestato e perseguito. Scappò dal Congo all’Egitto «ma non mi andava di

passare da una dittatura a un’altra» quindi chiese e ottenne un visto

lavorativo per arrivare in Israele. Ora è uno dei 60mila africani richiedenti

asilo politico residenti in Israele senza documenti. Oscar vive in clandestinità

con sua figlia, 9 anni, nata a Tel Aviv, ma senza la residenza israeliana. «Il

problema – spiega Oscar – è che le autorità gestiscono l’immigrazione su una

base religiosa. Non ci sono leggi che regolamentino l’ingresso di persone in

pericolo, questo è il cuore della questione: non c’è una legge per accogliere

chi non è ebreo». Dal punto di vista legale, Israele ha firmato la Convenzione

di Ginevra, che sancisce i diritti delle vittime di guerra e più in generale il

diritto internazionale umanitario, ma si rifiuta di riconoscere lo status di

rifugiato.

Oscar, come circa l’ottanta percento dei

richiedenti asilo africani, vive in una bolla di Tel Aviv, il quartiere di Neve

Sha’an, che sorge attorno all’enorme stazione dei bus. In Israele non c’è un

sistema ferroviario efficiente, gran parte della popolazione si muove con

modei bus verdi. I prezzi sono bassi e le rotte coprono tutto il paese. Come

in ogni grande centro urbano il quartiere accanto alla stazione è uno dei più

degradati della città: case fatiscenti, pochi servizi e ancor meno sicurezza.

Il picco del degrado è certamente il parco Levinsky, un paio di ettari in pieno

centro a Tel Aviv, esattamente alle spalle della stazione degli autobus. Qui

dorme ogni notte qualche migliaio di persone, tutte africane, buona parte delle

quali in Europa sarebbero inserite nel processo di richiesta di asilo politico.

Ci sono in Israele circa 60mila rifugiati

africani, di cui circa 40mila sono eritrei, altri 15mila vengono dal Sudan, metà

dei quali sono cristiani provenienti dal Sud Sudan mentre l’altra metà arriva

dal Darfur e sono musulmani. Fino alla scorsa primavera c’erano circa 2mila

persone originarie della Costa d’Avorio, ma negli ultimi mesi sono state in gran

parte deportate.

Al momento le autorità stanno cercando di

fare rimpatriare anche parte dei rifugiati fuggiti dal Sud Sudan. Le

espressioni usate per definire i richiedenti asilo politico sono al centro di

una campagna condotta dal governo israeliano: non vengono chiamati rifugiati,

ma infiltrati, quasi a richiamare il termine utilizzato per gli attentatori

palestinesi durante la seconda intifada. Il governo non parla di deportazioni,

termine troppo simile a quello usato in Europa negli anni ’30 e ’40, ma di

rimpatri volontari «anche se in molti – racconta Oscar – sanno che tornando nei

loro paesi d’origine troveranno i loro aguzzini ad aspettarli».

L’Ong Human Rights Watch ha accusato

il governo israeliano di contribuire a creare un’atmosfera negativa nei

confronti dei migranti. Secondo il sondaggio pubblicato a inizio novembre dal

quotidiano Israel Hayom, sembra che la strategia abbia funzionato: il

52% degli israeliani non vorrebbero come vicino di casa un lavoratore

straniero. Nell’ultimo anno ci sono state molte manifestazioni contro i

migranti africani organizzate da vari movimenti di destra sia a Tel Aviv che a

Gerusalemme. In una di queste marce Michael Ben Ari, un parlamentare

israeliano, ha incitato la folla urlando: «Io lo so, sono venuti per distruggere

il paese». Durante l’ultima estate si sono registrati attacchi fisici almeno

una volta alla settimana. Persino un asilo nido, frequentato per la maggioranza

da bambini eritrei, è stato dato alle fiamme.

I partiti di destra che governano il paese hanno una posizione

molto netta sui rifugiati africani e non perdono occasione per rimarcarla. Il

primo ministro Benjamin Netanyahu ha definito i migranti africani come una

minaccia all’identità dello stato ebraico. Elli Ishai, ex ministro

dell’Inteo, ha dichiarato a una tv israeliana: «La soluzione è chiara.

Neghiamo loro il permesso di lavorare, li imprigioniamo e li rimandiamo in

Eritrea». Miri Regev, già parlamentare: «I sudanesi sono un cancro nel corpo

della nostra nazione». Danny Dannon, parlamentare: «La soluzione è parlare

apertamente di deportazione. Dobbiamo deportare gli infiltrati».

«Gli africani che arrivano in Israele non sono alla ricerca di un

lavoro, ma di protezione» ripetono invece come un mantra gli attivisti e i

pochi politici che da anni lavorano per integrare i rifugiati nella società

israeliana. La possibilità di essere impiegati, se non in nero, è molto bassa,

perché lo stato ebraico non riconosce ai richiedenti asilo un permesso di

lavoro. Questa condizione spinge ancora più in basso i rifugiati, infatti molti

di loro sono stati costretti a pagare un riscatto per essere rilasciati, dopo

essere stati sequestrati in Sinai. I trafficanti chiedono fino a 10mila

dollari, una cifra enorme per i paesi dell’Africa sub-sahariana. Le famiglie

per aiutare i propri ragazzi s’indebitano, debito che ricade sulle spalle dei

richiedenti asilo.

Israele è una nazione composta per l’ottanta percento da figli e

nipoti di rifugiati. Ed è proprio su questo punto che insistono i volontari di Levinsky

Soup (La Zuppa di Levinsky), un gruppo di cittadini, che da febbraio dello

scorso anno aiuta gli africani che vivono nel parco. Iris ha studiato in Italia

due anni e ha una vaga idea di come funziona il programma di protezione per i richiedenti

asilo in Italia e in Europa: «Il problema qui è governativo ed è sicuramente

l’agenda per la quale il paese deve rimanere a maggioranza ebraica. È una cosa

razzista. Non vogliono aiutare o permettere ad altre persone di restare qui. Ma

non si prendono nemmeno il tempo di controllare se questi ragazzi hanno i

requisiti o meno per ottenere l’asilo politico». Mentre Iris parla si forma una

lunga coda, gli africani ordinatamente aspettano l’unico pasto caldo della

giornata. «La cosa che non ha senso – continua Iris – è che Israele è composto

per la maggior parte da seconde o terze generazioni di rifugiati

dell’Olocausto. Dobbiamo aiutare i rifugiati africani come obbligo verso i

nostri padri, che si sono salvati, che da rifugiati hanno creato uno stato».

Shlomo arriva al parco su una bici che traina uno strano carretto, ci sono

dentro due pentoloni: «Più di venti chili di riso bianco, la base dei nostri

pasti. Serviamo ogni sera tra i 500 e gli 800 piatti, più di qualsiasi ente di

solidarietà in Israele». Levinsky Soup è un gruppo informale di

cittadini che si è autorganizzato lo scorso inverno dopo la morte per ipotermia

di un rifugiato nel parco. «Non ci è sembrato possibile – spiega Shlomo mentre

scodella il riso – siamo rimasti scioccati e come singoli cittadini abbiamo

deciso di fare qualcosa. Questo è un paese accogliente, lo è stato con i nostri

genitori e noi dobbiamo esserlo con altri». Passeggiando per il parco si vedono

coperte e buste di plastica piene di vestiti incastrate all’incrocio dei rami

degli alberi. «Israele – continua Shlomo – ha già dovuto affrontare la

questione dell’immigrazione di massa. Abbiamo gestito quasi un milione di

arrivi con la disgregazione dell’Unione Sovietica, non posso credere che il

governo sia traumatizzato da 60mila rifugiati africani. Vorremmo vedere la

democrazia applicata per tutti e non solo per gli ebrei».

Per gli abitanti del parco, se un pasto caldo è quasi

un’eccezione, l’accesso ai servizi sanitari è praticamente impossibile. L’Ong Physician

for Human Rights, Phr, (Medici per i diritti dell’uomo) è una delle poche

associazioni alla quale si possono rivolgere i rifugiati. «Il 59% dei nostri

pazienti – racconta Ran Cohen, operatore dell’Ong – ha subito torture e abusi,

anche di carattere sessuale, durante il passaggio in Sinai. Phr ha una sede con

ambulatorio a pochi minuti a piedi dal parco, nulla a che vedere a confronto

dei grandi ospedali privati della zona Sud di Tel Aviv, ma da qui passano ogni

settimana centinaia di richiedenti asilo. L’Ong lavora contrastando

quotidianamente le difficoltà di un lavoro «scomodo»: aiutare decine di

migliaia di persone che non sono benvenute a causa della provenienza, della

loro religione: «Aiutare i rifugiati – conclude Ran – è quasi un crimine in

Israele».

Cosimo

Caridi

Cosimo Caridi

Situazione economica e culturale degli amerindi Warao

Situazione economica e culturale degli amerindi Warao

La scomparsa del dottor

La scomparsa del dottor

Prima di partire da Roma, di mons. Padilla sapevamo solo

Prima di partire da Roma, di mons. Padilla sapevamo solo Nel frattempo mons. Padilla era stato ordinato vescovo e

Nel frattempo mons. Padilla era stato ordinato vescovo e

Con lo sviluppo portato da questo fenomeno, il tenore di

Con lo sviluppo portato da questo fenomeno, il tenore di

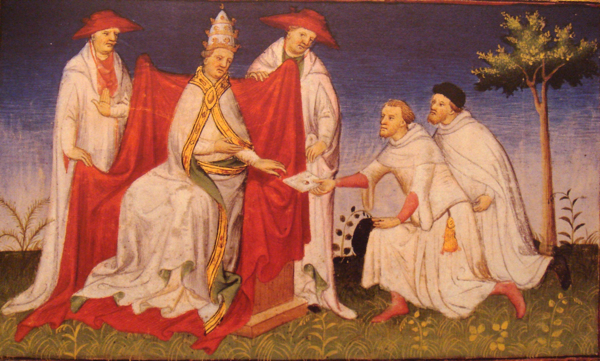

In pochi anni, Gengis Khan (1162-1227) e i suoi quattro

In pochi anni, Gengis Khan (1162-1227) e i suoi quattro

Nato nel 1247 a Montecorvino, vicino a Saleo, «dottissimo

Nato nel 1247 a Montecorvino, vicino a Saleo, «dottissimo A portare per primi il

A portare per primi il Dossier di di Benedetto Bellesi,

mons. Wenceslao Padilla, Giorgio Marengo

La Chiesa cattolica in

Mongolia è la più giovane tra le chiese particolari nel mondo: ha appena 20

anni di età e ha festeggiato con meritato orgoglio il suo ventesimo compleanno

nel corso del 2012. Ad aprire le celebrazioni nella cattedrale di Ulaanbaatar è

stato mons. Savio Hon, segretario della Congregazione per l’Evangelizzazione

dei Popoli. Si tratta di «una Chiesa di piccole dimensioni, ma di grande

vitalità» ha affermato il presule. Tale vitalità è stata espressa anche

simbolicamente: a conclusione dei festeggiamenti, rispondendo all’invito del

loro vescovo mons. Wenceslao Padilla, i cattolici mongoli hanno piantato un

albero, come augurio che il Vangelo di Cristo affondi sempre più profondamente

le radici nei cuori della popolazione mongola.

Dossier di di Benedetto Bellesi,

mons. Wenceslao Padilla, Giorgio Marengo

La Chiesa cattolica in

Mongolia è la più giovane tra le chiese particolari nel mondo: ha appena 20

anni di età e ha festeggiato con meritato orgoglio il suo ventesimo compleanno

nel corso del 2012. Ad aprire le celebrazioni nella cattedrale di Ulaanbaatar è

stato mons. Savio Hon, segretario della Congregazione per l’Evangelizzazione

dei Popoli. Si tratta di «una Chiesa di piccole dimensioni, ma di grande

vitalità» ha affermato il presule. Tale vitalità è stata espressa anche

simbolicamente: a conclusione dei festeggiamenti, rispondendo all’invito del

loro vescovo mons. Wenceslao Padilla, i cattolici mongoli hanno piantato un

albero, come augurio che il Vangelo di Cristo affondi sempre più profondamente

le radici nei cuori della popolazione mongola.