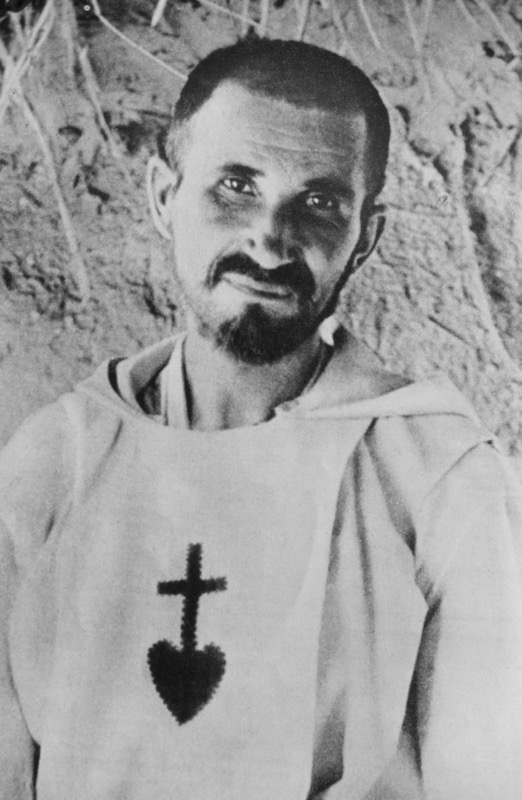

San Lazzaro Devasahayam

«La canonizzazione del beato Lazzaro, chiamato Devasahayam, è un’affermazione del suo essere stato discepolo di Gesù, avendo vissuto pienamente il Vangelo nella sua vita. Era un laico, e questo rivela che la santità è per ogni persona, non solo per i religiosi. Oggi parliamo sempre più spesso della vocazione dei laici nella Chiesa, e qui c’è un laico indiano, un padre di famiglia, che ha offerto una testimonianza vera e genuina dei valori del Vangelo. Amava i poveri e i Dalit ed era un potente testimone dello Spirito di Cristo» (card. Oswald Gracias, arcivescovo di Mumbai).

![]() Nel regno di Travancore (Thiruvitankur nella linga locale), situato nell’India Sud occidentale, dal 1720 regnava Martanda Varmâ. Nel XVIII secolo questi territori erano ambiti dalla Compagnia olandese delle Indie. Ma il regno di Travancore si opponeva decisamente a questo dominio straniero e nella battaglia di Colachel (10 agosto 1741), sconfisse i mercenari della Compagnia, liberandosi dai legami coloniali e dalle tasse sul commercio delle spezie, in particolare sul pepe nero.

Nel regno di Travancore (Thiruvitankur nella linga locale), situato nell’India Sud occidentale, dal 1720 regnava Martanda Varmâ. Nel XVIII secolo questi territori erano ambiti dalla Compagnia olandese delle Indie. Ma il regno di Travancore si opponeva decisamente a questo dominio straniero e nella battaglia di Colachel (10 agosto 1741), sconfisse i mercenari della Compagnia, liberandosi dai legami coloniali e dalle tasse sul commercio delle spezie, in particolare sul pepe nero.

Diversi soldati della Compagnia furono fatti prigionieri, tra di essi il comandante degli olandesi, Eustache de Lannoy, un cattolico francese, che poi accettò di mettersi al servizio del re che gli diede il compito di modernizzare la flotta e l’esercito del suo regno. Da abile stratega militare, De Lannoy organizzò l’esercito di Travancore secondo lo standard europeo. Introdusse le armi da fuoco, promosse un sistema di tassazione accurato, e fece eseguire lavori d’irrigazione per rendere fertili e coltivabili le terre aride della parte interna del paese, salendo di grado fino a diventare ammiraglio capo. Ebbe infine un ruolo importante nella conversione di Nilakandan, un ufficiale dell’esercito reale.

Il regno di Travancore era uno stato principesco del subcontinente indiano. Comprendeva la maggior parte del Sud dell’attuale stato del Kerala e il presente distretto di Kânyâkumârî dello stato del Tamil Nadu. Aveva come capitale Thiruvananthapuram, l’odierna capitale del Kerala.

L’ampio territorio era incorniciato da alte montagne sui cui versanti prosperavano piantagioni di ogni tipo. Con le spiagge degradanti fino al mare, si godeva di un clima tropicale caldo e umido, ricco di precipitazioni e di piogge monsoniche, con temperature elevate durante tutto l’anno. Nel 1503 era stato la prima colonia portoghese in India, e fu per secoli uno snodo fondamentale per il commercio delle spezie verso il Medio Oriente e l’Europa. Era il regno del cocco, del peperoncino, del pepe nero, delle foglie di curry, del cardamomo, dei semi di senape e dei chiodi di garofano, spezie ancora oggi apprezzate dalla popolazione locale.

La nascita di Nilam

Nel piccolo villaggio di Nattalam, in una famiglia indù, il 12 aprile 1712 nacque Nilam, detto anche Nilakandan. Ricevette subito il titolo di «pillai» perché apparteneva all’alta casta dominante, i Nair, i cui membri lavoravano come soldati al servizio del re.

La carriera militare

Nilam fu educato da tutori competenti e raggiunse un alto livello di preparazione. Si esercitò anche nelle arti marziali tradizionali, mentre studiava e imparava molte lingue.

Con la meditazione e lo yoga, le arti marziali avevano lo scopo di aiutarlo a dominare il corpo e la mente, infondendo nell’animo serenità e pace per servire la divinità con tutto il cuore. Non erano semplici esercizi fisici per difendersi da attacchi improvvisi, ma strumenti di primaria importanza per portare l’esercitante nella via della pace interiore, nell’autocontrollo e nella pratica della nonviolenza. La morbidezza e la cedevolezza nei movimenti erano qualità essenziali nella pratica delle arti marziali. Non bisognava infatti opporsi alla forza dell’avversario, ma utilizzare piuttosto la sua forza per batterlo.

In quanto indù tradizionalista, Nilakandan si dedicò sempre fedelmente alle devozioni degli dei e all’osservanza religiosa, divenendo un ufficiale presso il tempio di Nilakandaswamy, nel Padmanabhapuram.

Grazie alla sua grande intelligenza e ai suoi talenti, intraprese la carriera militare divenendo ministro del regno di Travancore, come funzionario del palazzo reale addetto al tesoro e alle finanze. Era molto amato dal re, perché era un uomo buono e fedele al suo dovere.

Convertito dalla storia di Giobbe

Con il passare del tempo, quando, dopo alcuni cattivi raccolti e una cattiva gestione, perse i suoi beni, Nilakandan corse il pericolo di perdere anche il posto di lavoro e la sua onorabilità. Fu Eustache de Lannoy a consolarlo narrandogli la storia biblica di Giobbe. Gli raccontò che, messo alla prova da Satana, Giobbe aveva sopportato con rassegnazione la perdita dei suoi beni, dei suoi sette figli e tre figlie morte nel crollo della casa, e anche le sofferenze dovute alla malattia che lo aveva colpito.

Fortemente impressionato da questo personaggio, Nilakandan si avvicinò al cristianesimo e, nonostante fosse ben consapevole dell’ostilità che il re aveva verso i convertiti, chiese di ricevere il battesimo dal gesuita padre Giovanni Battista Buttari. Così il 14 maggio 1745 divenne cristiano, scegliendo per sé il nome di Devasahayam, traduzione in lingua tamil del biblico Lazzaro, o Eleazar, che in ebraico significa «aiuto di Dio».

Si consacrò solennemente a Cristo

Nel giorno del suo battesimo Devasahayam si consacrò solennemente a Cristo: «Nessuno mi ha costretto a venire, sono venuto dalla mia propria volontà. Egli è il mio Dio. Ho deciso di seguirlo e lo farò per tutta la mia vita». La sua vita non fu più la stessa: Devasahayam si dedicò alla proclamazione del Vangelo per quattro anni.

I capi indù non videro di buon occhio la sua conversione al cristianesimo. I bramini cominciarono a muovere false accuse contro Devasahayam presso il re che lo fece arrestare nel febbraio del 1749, intimandogli di ritornare all’induismo.

La conversione di un ministro del re era, infatti, ritenuta un tradimento e un pericolo per la solidità dello stato. Il suo rifiuto di adorare le divinità indù e di prendere parte alle tradizionali feste religiose irritò molto il re e i suoi ufficiali che non tolleravano la sua predicazione sull’uguaglianza di tutti i popoli, il superamento delle caste e l’amicizia con gli intoccabili, cosa proibita per una persona di casta elevata.

Tutti gli sforzi del re risultarono vani e Devasahayam rimase fermo nella sua nuova fede e si rifiutò di abbandonare Gesù Cristo. In seguito a ripetuti e inutili tentativi di fargli abiurare la fede cristiana, il re ordinò che venisse torturato a lungo pubblicamente, come monito per coloro che pensavano di convertirsi al cattolicesimo.

Persecuzione e tortura

Gli ufficiali di palazzo e i soldati misero in mostra Devasahayam attraverso il regno in un modo ignominioso e straziante. Fu fatto fatto girare nei villaggi seduto su un bufalo e gli furono offerte ridicole corone di fiori, mentre veniva regolarmente picchiato in pubblico con bastoni e spine. Misero polvere di peperoncino sulle sue ferite per aumentare il dolore e le sofferenze. Lo costrinsero a stare in mezzo a insetti voraci. Lo fecero camminare per molti chilometri sotto il sole cocente, con le mani e i piedi incatenati. Arrivati presso una roccia a Puliyoorkurichy, era molto assetato, ma i soldati si rifiutarono di dargli da bere. Cadde allora in ginocchio e pregò: l’acqua sgorgò e placò la sua sete, e sulla roccia rimasero le impronte delle sue ginocchia.

Gli ufficiali per intensificare le sue sofferenze lo portarono in un posto chiamato Peruvilai dove lo consegnarono ai carnefici. Essi lo legarono strettamente a un albero, impedendogli così di sedersi o sdraiarsi. All’aperto, sotto il sole cocente, la pioggia o il vento, soffrì la fame per sette mesi. Accettò ogni cosa felicemente e offrì tutto per la gloria di Dio. In mezzo a tutte queste sofferenze, la sua fede in Gesù non fu mai scossa ed egli rimase fedele a Cristo, non smise mai di pregare e meditare.

Il martirio

A Peruvilai una grande folla cominciò a recarsi presso di lui ogni giorno, per ricevere le sue benedizioni e preghiere. I soldati lentamente cominciavano a essere gentili con lui fino al punto da suggerirgli di fuggire. Venuto a conoscenza della nuova situazione, il re e gli ufficiali di palazzo si sentirono sconfitti nel loro desiderio di far cambiare idea a Devasahayam e, per evitare che ancora più gente diventasse cristiana, ordinarono che fosse portato in una prigione segreta presso Aralvaimozhy, al confine Sud Est del regno.

Anche a Aralvaimozhy le torture continuarono e, giorno dopo giorno, la sua salute divenne precaria. Infine, arrivò il momento supremo del martirio, che egli desiderava da molto tempo.

Il 14 gennaio 1752 gli ufficiali ricevettero l’ordine speciale da parte del re di ucciderlo in segreto. Devasahayam fu svegliato prima della mezzanotte e i soldati lo portarono sulle loro spalle, non essendo in grado di camminare, fino in cima a una collinetta nella foresta di Aralvaimozhy.

Per l’ultima volta egli chiese ai soldati un po’ di tempo per pregare. Nel mezzo della notte si inginocchiò sulla roccia e si abbandonò completamente al Signore.

Quando finì di pregare, chiese ai soldati di fare il loro dovere, ed essilo fecero. Gli spararono tre volte e Devasahayam cadde sulla roccia gridando: «Gesù, salvami!». Quindi per assicurarsi che fosse morto, gli spararono altri due colpi. Lo gettarono nella foresta perché il suo cadavere venisse divorato dalle belve e così distruggere ogni prova della sua uccisione.

Dopo cinque giorni, i cattolici che vivevano nelle vicinanze vennero a sapere dell’esecuzione. Raccolsero i suoi resti e li seppellirono nella Chiesa di San Francesco Saverio a Kottar, l’attuale cattedrale della Diocesi di Kottar, nello stato di Tamil Nadu.

Una santità riconosciuta

Ben presto Devasahayam venne venerato nella regione, e nel 1993 la diocesi di Kottar aprì canonicamente la causa di beatificazione.

La sua santità era ancorata a due capisaldi: anzitutto il grande desiderio di offrirsi a Dio, di appartenergli totalmente donandogli la vita, anche in modo cruento nel martirio. Poi, vivere in ascolto della parola di Dio, sottomettendosi totalmente al servizio della verità del Vangelo nella società. Visse così da vero testimone di Cristo la sua fede battesimale e il suo impegno cristiano. Dopo lunghe ricerche, Benedetto XVI autorizzò la promulgazione del Decreto super martyrio il 28 giugno 2012.

«La Chiesa indiana è grata per questa figura così eroica nel diffondere il Vangelo nella nostra terra anche nelle tribolazioni. È un dono all’India e alla Chiesa universale: sono sicuro che guiderà la vita di molti cristiani» (cardinal Baselios Cleemis, siro-malankarese).

Nella città di Nagercoil (diocesi di Kottar), il 2 dicembre 2012, si svolse la cerimonia di beatificazione, con grandissima partecipazione di popolo.

La canonizzazione è stata poi resa possibile dal riconoscimento di un miracolo avvenuto per sua intercessione, cioè la guarigione nel grembo di una donna indiana di un feto di 20 settimane che la medicina aveva ufficialmente dichiarato morto.

Gli esami ecografici a cui si era sottoposta laa donna avevano riscontrato mancanza di battito cardiaco e di movimento fetale. La donna, di religione cattolica, si fece portare dai genitori dell’acqua attinta dal pozzo di Nattalam, luogo di nascita del beato Lazzaro, di cui era molto devota: la bevve e continuò a pregare. Circa un’ora dopo aver bevuto, la donna sentì che il feto si muoveva. L’attività cardiaca fetale fu accertata da successive ecografie. Il bambino nacque senza parto cesareo, sano e in buone condizioni cliniche generali.

Papa Francesco nel concistoro del 3 maggio 2021 fissò la data di canonizzazione per il 15 maggio 2022.

Monsignor Peter Remigius, vescovo emerito di Kottar, dove si trovano i luoghi di nascita e di martirio di Devasahayam, assicura che «Da quando papa Francesco ha autorizzato il processo di canonizzazione, migliaia di persone stanno accorrendo nel luogo in cui è stato fucilato. In tutte le parrocchie della diocesi c’è grande giubilo, la notizia è diventata virale sui social. Inoltre, la donna del miracolo appartiene alla diocesi e abita molto vicino alla casa natia del beato».

Giuseppe Ronco