Pakistan. La casta dei militari.

Sommario

- Il Cricket è ancora popolare.

- Perseguitato, ma Khan resiste

- Cristiani sotto attacco.

- Nel Balochistan, la regione ribelle

Il Cricket è ancora popolare

Un paese senza pace

Il politico più popolare, l’ex giocatore di cricket Imran Khan, è finito in carcere. A dettare l’agenda sono sempre i militari e, in particolare, l’agenzia di intelligence (Isi). In una nazione a grande maggioranza islamica ma con diverse etnie i problemi certamente non mancano.

Islamabad, gennaio. Quando atterro nella capitale del Pakistan, manca un po’ più di un mese alle elezioni. È stato un anno molto difficile per questa nazione: il Paese asiatico ha registrato il più alto numero di attentati degli ultimi vent’anni. Il governo attuale ha sostituito quello dell’ex campione di cricket, Imran Khan.

Khan era salito al potere nel luglio 2018, ma nell’aprile 2022 è stato sfiduciato. L’ex primo ministro, attualmente in carcere, scontava già una prima sentenza di tre anni; a gennaio 2024, è stato condannato in via definitiva ad altri 10 anni.

Kahn è stato dichiarato colpevole per aver abusato della sua carica politica, acquistando e vendendo illegalmente regali di Stato, doni ricevuti durante le sue visite all’estero. Il valore di questi «regali» si aggira sui 140 milioni di rupie pachistane (circa 500mila euro). Secondo i giudici, si tratta di sette orologi, sei dei quali Rolex, braccialetti e altri oggetti preziosi. Il suo partito, il Pti (Pakistan tehreek-e-insaf), non potrà usare il suo storico simbolo elettorale: la mazza da cricket. Khan è stato, infatti, uno dei più grandi giocatori pachistani di tutti i tempi, considerato come il Cristiano Ronaldo di questo sport. Dopo la sua carcerazione, il Paese sembra ancora più prigioniero dell’Isi (Inter services intelligence), l’agenzia di intelligence militare. Il sostegno segreto a mujaheddin e talebani afghani e la guerra clandestina in Kashmir (regione contesa con l’India) hanno rafforzato il potere e l’autonomia delle forze armate. I «neutrals», così si fanno chiamare per sottolineare la loro (presunta) neutralità, sono oggi l’organo che, di fatto, controlla il Pakistan.

Per queste ragioni, tutti, in particolare gli Stati confinanti, osserveranno attentamente le sorti politiche di questa nazione, soprattutto in vista dell’8 febbraio, giorno delle prossime elezioni (raccontate a pagina 35, ndr). A complicare ulteriormente la situazione c’è il suo tessuto culturale: il Paese è una società frammentata in diverse etnie e religioni minoritarie. In questo contesto complesso, la comunità pachistana fa fatica ad abbattere le barriere tra gruppi e convivere pacificamente.

I profughi afghani

Una delle questioni che, da tempo, spacca in due l’opinione pubblica pachistana, è quella della gestione dei profughi afghani. Un rapporto delle Nazioni Unite ha registrato, nell’ottobre 2023, tre milioni e 700mila rifugiati provenienti dal Paese confinante. Secondo le fonti governative, oggi, quel numero è salito a quattro milioni e mezzo di persone. È proprio dagli afghani che comincio la mia ricerca itinerante su quello che accade in questo Paese.

Già nell’inverno 2022, partecipando al massiccio esodo dei profughi verso il Pakistan, avevo potuto osservare la tragica situazione dei migranti, soprattutto di quelle etnie perseguitate dai Talebani, come gli Hazara (dossier MC, maggio 2022).

In un tragitto durato giorni, al freddo, in migliaia, picchiati a bastonate dai Talebani, abbiamo attraversato la frontiera passando da Jalalabad a Peshawar. Da allora il flusso di migranti, non si è mai fermato.

La maggior parte degli afghani che arriva qui non ha documenti: se scoperti potrebbero essere rimandati in patria. Patria dove, molto probabilmente, sono ricercati dai Talebani. Questi hanno i loro corrispondenti pachistani che, anche ad Islamabad, cercano i rifugiati segnati nelle loro «liste nere». È il caso, per esempio, di Zohra Wahedi Akhtari, giornalista afghana e attivista per i diritti delle donne. Zohra, oggi vive con la sua famiglia nella periferia di Islamabad. Per via delle minacce che continua a ricevere e per la paura di poter essere rimandata in Afghanistan, dove corre un grave pericolo di vita, Zohra ha cambiato casa quattro volte in 18 mesi.

Mi racconta: «Ho perso tutto quando sono tornati i Talebani. Hanno assassinato mio padre e mio fratello. Mia madre, invece, era già stata uccisa durante un bombardamento da parte degli americani. Per il mio lavoro di giornalista e attivista, sono stata arrestata e torturata con l’elettroshock. Per questo, ancora adesso, soffro di amnesia. Con la mia famiglia siamo dovuti scappare per sopravvivere, l’Afghanistan è la prigione delle donne. Il mio nome è sulla lista dei Talebani delle persone da eliminare. Quando esco di casa, anche qui a Islamabad, sono spesso seguita. Più volte mi sono rivolta all’agenzia internazionale per i rifugiati, ma non ho mai avuto risposta. Nonostante le minacce che ricevo continuamente, le autorità pachistane vorrebbero deportarci in Afghanistan».

Wahid, suo marito, continua: «Anch’io sono stato arrestato, due volte, a causa del lavoro di mia moglie. La prima volta i Talebani mi hanno accusato di non essere un musulmano osservante, perché avevo permesso a Zohra di protestare. Quando ho risposto che, nel Corano, non esiste nessuna legge che lo vieti, mi hanno preso a schiaffi. Al mio secondo arresto invece, sono stato frustato».

Benzir è la figlia di Zohra e Wahid, ha 18 anni. «Io sogno di studiare – mi racconta con la voce rotta dal pianto -, ma questo ci è vietato. Non solo a me ma a tutte le donne afghane. Vorrei dire al mondo che anche noi siamo esseri umani e che vorremmo essere trattate come tali. Per il fatto di non poter uscire o studiare, soffro di depressione».

Hazara, perseguitati due volte

Islamabad ha diversi campi di rifugiati per gli afghani. La maggior parte di loro però, per paura di essere espulsi, affitta illegalmente case di fortuna in alcuni quartieri di periferia.

In uno di questi sobborghi, incontro Qais, afghano hazara che ha vissuto e lavorato in Inghilterra: «Siamo Hazara, saremo sempre perseguitati dai Talebani. Quando sono fuggito, ho pagato il viaggio, per me e per la mia famiglia, 80mila afghani (circa mille euro). Qui viviamo nascosti, se l’intelligence dovesse scoprirci, ci rimanderebbe indietro. Sono riuscito a trovare una scuola per i miei tre figli, dove non ci chiedono documenti e pago in nero. Cerco in tutti i modi di farli studiare. I nostri risparmi però, stanno terminando, la gente che ci vende da mangiare, o chi ci affitta le case, sovraccarica i prezzi. Sanno della nostra paura di essere scoperti e allora ne approfittano. Ho fatto domanda come rifugiato e perseguitato, in quanto Hazara ne avrei diritto, ma dopo un anno e mezzo non ho ancora ricevuto risposte. Essere Hazara è complicato anche in Pakistan, siamo mal visti anche dai Pasthun locali. I miei figli piccoli, spesso, mi chiedono perché non possiamo uscire e fare cose normali come andare al parco o fare una passeggiata.

È molto difficile spiegare a un figlio perché deve nascondersi. Anche se l’Afghanistan cambiasse governo, non penso che riusciremmo mai a tornare. Indipendentemente da chi governerà, per noi Hazara l’Afghanistan rimarrà sempre un luogo troppo pericoloso».

Oltre a quelle di chi si nasconde, sono tantissime le testimonianze di afghani che subiscono abusi da parte delle forze armate pachistane. Human rights watch, in diversi dossier, ha segnalato furti di gioielli e oggetti preziosi ai danni dei rifugiati. In altri casi, si parla di ricatti e tangenti per velocizzare le pratiche di richiesta d’asilo. Tante sono anche le testimonianze di stupri e molestie ai danni delle donne. Sempre secondo la Ong per i diritti umani, dall’ottobre 2023, sono stati più di 400mila gli afghani espulsi e fatti tornare in patria. Quasi sempre, si tratta di persone che rischiano la vita perché non gradite al regime di Kabul.

Angelo Calianno

Perseguitato, ma Khan resiste

Dopo le elezioni dell’8 febbraio

In dubbio fino all’ultimo, alla fine le elezioni si sono tenute con i candidati di 14 partiti. Abbiamo incontrato lo scrittore B.J. Sadiq. Secondo lui, senza brogli e violenze, il partito di Khan avrebbe vinto, mentre ora si trova a dover convivere con la Lega musulmana e il Partito popolare.

Islamabad, primi di febbraio. Mancano pochi giorni alle tanto attese elezioni dell’8 febbraio. Tuttavia, per strada, la campagna elettorale è praticamente inesistente. Non ci sono manifesti, non ci sono comizi pubblici. Gli unici indizi che ricordano le imminenti votazioni si trovano online. Molti esponenti, soprattutto quelli supportati dal partito, tengono i propri discorsi su YouTube e Telegram, ma, proprio durante questi interventi, l’intelligence oscura internet. Molte persone pensano che, vista la situazione, le elezioni verranno rimandate. Diversi sono stati, in questa settimana, gli attentati e gli omicidi a Peshawar e Islamabad. La maggior parte degli elettori ritiene che non importa chi andrà al potere, alla fine sarà sempre l’agenzia di intelligence a comandare il Paese.

Compromessi difficili ma inevitabili

È il 13 febbraio. Le complicate elezioni pachistane hanno avuto finalmente un risultato. Il popolo ha scelto, contro ogni pronostico, di votare per i candidati appoggiati da Imran Kahn. Allo stesso tempo, però, anche la Lega musulmana e il Partito popolare reclamano la propria vittoria. In conclusione, nessuno dei tre grandi blocchi politici ha la maggioranza per poter governare, quindi si è formata una coalizione. Il primo ministro scelto è Shehbaz Sharif, esponente della Lega musulmana.

Una persona che, di certo, può fare chiarezza sulla complicata situazione attuale è B. J. Sadiq. Giornalista, poeta, scrittore e intellettuale pachistano naturalizzato inglese, B.J. ha scritto un best seller su Imran Kahn: «Let there be justice: the political journey of Imran Kahn». Il libro oggi, per ragioni ancora poco chiare ma facilmente immaginabili, non si trova più in vendita.

Il Pakistan secondo B.J. Sadiq

Lo scrittore comincia a raccontarmi gli ultimi eventi, partendo proprio dalla situazione dell’ex primo ministro: «Nel mio libro non cerco di trasformare Khan in una figura divina, ha commesso di certo degli errori. Non è un uomo molto affabile, è molto ostinato e davvero poco diplomatico. Non piace all’élite intellettuale pachistana, anche se questa non smette mai di nominarlo. Però Kahn è un nazionalista di razza, la sua lealtà nei confronti della sua patria non può essere messa in discussione. Per questo è adorato da milioni di persone. Prima della politica, Kahn ha vinto, per il suo Paese, come campione di cricket. A mio parere, il suo sbaglio più grande è quello di non essere riuscito a reprimere la destra radicale, a sconfiggere quell’estremismo che danneggia l’immagine del Pakistan e scoraggia gli investimenti stranieri. In più, un altro problema è stato quello di avere un gabinetto pieno di politici corrotti. Imran Kahn è stato estromesso nel 2022 con un voto di sfiducia; da allora, sta combattendo contro una tempesta giudiziaria. Io penso che tutte le accuse nei suoi confronti siano infondate. Il fatto è che le forze militari pachistane fanno praticamente quello che vogliono.

In queste elezioni, il partito sostenuto da Khan ha conquistato 99 seggi. È stato un chiaro voto contro i militari e quelli da loro sostenuti, persone come Nawaz Sharif. Quasi 60 milioni di persone si sono recate a votare, un numero astronomico per la nostra nazione. La gente è stremata dall’inflazione persistente, dall’élite politica e militare amante di sé stessa che ha reso lo Stato quasi ingovernabile. Il partito di Khan è stato, inoltre, oggetto di diffusi brogli preelettorali. Per esempio, è stato costretto a presentarsi alle elezioni senza il simbolo della mazza da cricket, cosa che, secondo l’intelligence, avrebbe potuto confondere gli elettori. Inoltre, anche nel giorno dello scrutinio ci sono state irregolarità e violenze. Il governo ha ordinato la sospensione delle reti mobili e l’oscuramento di internet in tutto il Paese. Diversi, ancora, sono stati gli episodi di terrorismo nella travagliata provincia del Balochistan. In realtà, si pensa che i seggi conquistati siano stati 175. Se tutto si fosse svolto regolarmente e se fosse stata fatta giustizia, il partito di Khan avrebbe governato senza ricorrere a una coalizione.

Le elezioni in Pakistan – continua Sadiq – sono sempre state truccate, ma questa volta è stato anche peggio. Abbiamo assistito a un massacro della democrazia. I militari pachistani, insieme a una classe politica connivente, hanno toccato nuovi abissi di scorrettezza. L’opinione pubblica è arrabbiata. Ha tutto il diritto di esserlo.

Il Pakistan è un Paese di quasi 240 milioni di persone; i suoi giovani sono alla disperata ricerca di migliori opportunità, ma la sua economia è diventata troppo fragile per offrire loro qualcosa. Le sue imprese locali sono al collasso e i suoi contadini sono allo sbando. In queste circostanze precarie, qualsiasi scorrettezza elettorale non farà altro che provocare un maggiore sconvolgimento sociale. Continuo a credere che il Pakistan abbia un futuro brillante, perché ha una delle popolazioni più giovani del mondo e la gente ha voglia di un vero cambiamento. Ci sono però seri ostacoli. Il Paese è geograficamente situato in una regione da sempre segnata dall’ascesa dell’estrema destra religiosa, e da un regime fascista in India che non mostra segni di conciliazione nei confronti del Pakistan. Questo pone lo Stato in una sorta di crisi esistenziale. Se, in qualche modo, i suoi leader riusciranno a superare questo lungo periodo di incertezza e tristezza, e a introdurre serie riforme economiche, la situazione potrebbe migliorare nei prossimi cinque-sette anni», conclude B.J. Sadiq.

Tanti motivi per scappare

Nonostante la giovane età media della popolazione e la speranza che le cose possano cambiare, il Pakistan è ancora un luogo da dove si cerca di fuggire. Il 2023 ha visto un nuovo record di emigrazione dal Paese: 860mila sono le persone che hanno lasciato la propria nazione. Per numero di presenze, la prima meta è l’Arabia Saudita, Stato che ha accolto più di 400mila lavoratori pachistani. All’Arabia seguono gli Emirati arabi uniti e altre nazioni dell’area come Qatar e Oman.

In Europa (escludendo il Regno Unito), la maggior parte della comunità pachistana risiede e cerca asilo in Grecia, seguita da Italia e Spagna.

Oltre a quelle già elencate, una delle maggiori cause d’instabilità del Paese è il conflitto sul fronte del Kashmir. India e Pakistan si contendono questa regione dal 1947, cioè da quando il Pakistan è diventato uno Stato indipendente. Fino a oggi, sono state tre le guerre per il controllo del Kashmir, in particolare per usufruire delle sue risorse idriche, che peraltro interessano anche la Cina. Oltre ai conflitti ufficiali, centinaia sono gli scontri contro guerriglieri indipendenti, gruppi di estremisti e spie indiane infiltrate.

La tensione tra Pakistan e India preoccupa la comunità internazionale, soprattutto per il numero di armi nucleari a disposizione di queste due nazioni, arsenali tra i più grandi del mondo (quello pachistano dovrebbe contare 170 testate nucleari, mentre quello indiano circa 160, secondo i dati del Bulletin of the atomic scientists).

Durante il suo governo, Imran Khan ebbe modo di dire: «Voglio parlare ai capi di Stato, e portare all’attenzione di tutti la situazione attuale del Kashmir. Se la questione si risolverà con una guerra, ricordate che entrambi i Paesi hanno armi nucleari. E nessuno vincerebbe una guerra nucleare, perché la distruzione non si limiterebbe solo a questa regione: il mondo intero dovrebbe affrontarne le conseguenze».

Angelo Calianno

Cristiani sotto attacco

L’islam e le minoranze religiose

Muri, filo spinato, telecamere proteggono le chiese. In Pakistan, professare una fede diversa dall’islam è difficile e pericoloso. La storia di Akash Bashir.

Lahore. Chiesa di san Giovanni, quartiere di Youhanabad, 15 marzo del 2015. Migliaia di cattolici si affollano nelle proprie parrocchie per la messa domenicale. Le chiese sono sempre protette da muri, filo spinato, telecamere di sorveglianza. Eppure, nemmeno queste misure di sicurezza sono sufficienti per scacciare la paura di attacchi. La violenza contro i cristiani è, infatti, una costante. Così, molto spesso, accade che volontari della comunità decidano di costituire gruppi di guardia.

Akash Bashir ha 21 anni ed è uno di questi volontari. Nato da una famiglia molto povera, così come praticamente tutte le famiglie cristiane di Lahore, Akash ha studiato all’Istituto tecnico industriale presso la scuola salesiana e, da circa due anni, è membro attivo del gruppo di sorveglianza della parrocchia di San Giovanni. Sono duemila le persone che, tra cortile e interno della chiesa, si radunano in questa domenica di marzo. Pochi minuti fa, è arrivata la notizia di un attentato contro la chiesa anglicana, non lontano da qui. I ragazzi del turno di guardia raddoppiano la sorveglianza.

A un certo punto, Akash vede un uomo correre verso l’entrata della chiesa. Intuendo il pericolo, prima che questo si avvicini troppo alla folla, il giovane gli si getta addosso placcandolo. L’attentatore si fa esplodere. Akash muore insieme ad altre quarantuno persone. L’attacco viene, in seguito, rivendicato da una cellula dei talebani pachistani: il Tehrik-i-Taliban Pakistan, gruppo attivo dal 2007.

L’ennesima strage ai danni dei cristiani innesca la furia della comunità dei fedeli di Lahore. Per i tre giorni successivi, più di quattromila cristiani si radunano sul luogo dell’attentato. La folla distrugge le strade e ingaggia scontri con la polizia. Due fratelli musulmani, accusati di essere militanti del gruppo estremista talebano, vengono linciati.

Per Akash Bashir, esattamente nove anni dopo la sua morte, lo scorso 15 marzo si è chiusa a Lahore l’inchiesta diocesana della causa di beatificazione (aperta il 15 marzo 2022), primo passo ufficiale prima della valutazione degli atti a Roma, da parte del dicastero delle cause dei Santi. Akash potrebbe diventare il primo santo martire pachistano.

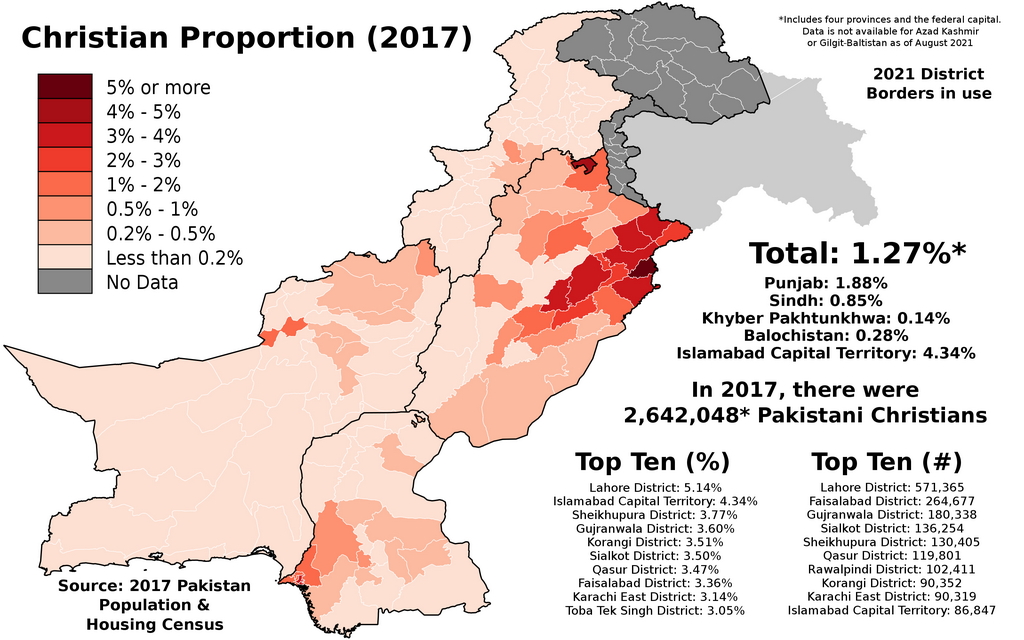

La minoranza cristiana e la blasfemia

A Lahore oggi, gennaio 2024, nove anni dopo il tragico attacco alla chiesa di Youhanabad, per i cristiani la situazione non è per niente migliorata. L’ultimo censimento sul loro numero in Pakistan è del 2018. Pur essendo la terza religione del Paese, i cristiani sono meno del 2% della popolazione totale con circa 2,6 milioni di praticanti. In Pakistan, il 96% della popolazione è rappresentato da musulmani. La seconda corrente religiosa è quella degli induisti, anche loro con una piccola percentuale, leggermente al di sopra del 2%.

La tensione è sempre altissima, le chiese sono ancora più blindate. Si può entrare solo nella propria parrocchia, mostrando dei documenti che ne attestino l’appartenenza. Ripetuti sono gli attacchi e gli atti vandalici. Uno degli ultimi, e più sanguinosi, è accaduto ad agosto 2023 nella città di Jaranwala. Una folla, formata da musulmani sunniti, ha attaccato la chiesa locale, bruciandola. La ragione di quest’atto, nella rivendicazione del gruppo musulmano, era l’accusa di «blasfemia» rivolta ai cristiani. Uno dei testimoni di questa violenza, membro della comunità cattolica di Lahore, è Daniel.

Pericoli e ingiustizie

Daniel è un insegnante di pianoforte. La sua famiglia, cattolica da quattro generazioni, è arrivata qui dall’India. Lo incontro a casa sua, a Lahore. Le festività sono passate da poco, nel soggiorno sono presenti ancora il presepe e l’albero di Natale.

Sul suo divano, Daniel, seduto accanto a suo padre, mi mostra video e foto dell’attacco di agosto a Jaranwala: «Non hanno bruciato solo la chiesa, hanno anche distrutto le case attorno la parrocchia. Si è speculato tanto su questa storia. Si è addirittura detto che fosse colpa di un debito non pagato da parte di un cristiano. Ma ti dico io quello che è davvero accaduto. Un signore, della nostra comunità, aveva prestato dei soldi a un uomo musulmano. Questo debito tardava a essere saldato. La moglie del primo si è ammalata gravemente e, avendo bisogno di soldi, il creditore è andato a sollecitare per riavere il suo denaro, mai ricevuto. Qualche giorno dopo c’è stato l’attacco al quartiere della parrocchia, tra gli uomini a capo della spedizione punitiva, c’era proprio il debitore. È facile aizzare l’odio contro di noi e usarlo per risolvere i propri problemi. Sono tante le cose che non vengono dette o che non si sanno. Non c’è solo la paura per la nostra incolumità, è anche il nostro quotidiano a essere difficile. Per esempio, a Natale, ci è proibito scambiarci gli auguri per strada. Dobbiamo farlo in chiesa o di nascosto. Quando siamo in giro, molti si avvicinano insultandoci. Ci urlano: “Cos’ è questa blasfemia del figlio di Dio. Gesù era un profeta e basta, Dio è solo uno”. Per strada ci lanciano oggetti, anche trovare lavoro per noi è più difficile che per gli altri. Quando riusciamo a ottenerlo, i nostri stipendi sono comunque più bassi di quelli dei musulmani. Ti hanno detto che qui si convive tutti in armonia, ma non è affatto così. Certo, ufficialmente non siamo perseguitati come potremmo esserlo in altri Paesi, ma la realtà è molto diversa da quella che ti hanno raccontato. Poco tempo fa, anche casa mia è stata attaccata da circa quindici persone. Volevano prendere la nostra proprietà. Dicevano che, in quanto cristiani, non avevamo diritto di stare qui. È così che viviamo».

La sorella di Daniel ci prepara la cena, non c’è luce. Lahore è soggetta a blackout programmati, per circa 6-8 ore al giorno, si vive senza corrente elettrica. Chiedo a Daniel se c’è qualcuno che li aiuta, se la chiesa, o la diocesi locale, potrebbero in qualche modo proteggerli.

Mi risponde: «È proprio dalla Chiesa che ci sentiamo abbandonati. Soltanto le famiglie ricche vengono prese in considerazione. Ti faccio un esempio, per i nostri figli non possiamo permetterci una scuola cattolica: è troppo costosa. I nostri bambini vanno nelle scuole musulmane e imparano il Corano. Per noi, è anche complicato ottenere un visto per viaggiare all’estero, ed è pure più costoso che per gli altri cittadini. Scriviamo lettere ai vescovi e alle autorità, ma non cambia mai nulla. È difficile trovare lavoro anche all’interno delle stesse chiese, dove, ad esempio, il personale di scurezza è musulmano. Ci sentiamo come dei bambini che hanno prima battezzato, e poi abbandonato per strada. Per tutte queste ragioni, la maggior parte dei cristiani fugge dal Pakistan. Il mio unico momento di conforto è la notte. Mi sveglio prima dell’alba, leggo il Vangelo e prego. Quel momento di preghiera dove sono solo, in silenzio, quel momento tra me e Dio, è l’unica cosa che mi fa resistere».

Angelo Calianno

Nel Balochistan, la regione ribelle

Una questione grave ma ignorata

È una regione nella quale sono forti le istanze indipendentiste. E, per questo, sotto costante controllo da parte del potere centrale e dell’Isi. Nonostante i divieti, l’abbiamo raggiunta in treno avendo l’opportunità di parlare con molti «balochi».

N.B. Nel testo è usata la scrittura del nome all’inglese, invece di quella italiana di Belucistan e beluci

Lahore. È una città vibrante e caotica, una delle più popolate in Pakistan con circa 14 milioni di abitanti. L’architettura varia dai palazzi e le stazioni ferroviarie di epoca coloniale, alle grandiose moschee del periodo Moghul. I vicoli della città vecchia richiamano l’India: qui si affollano mendicanti e «medici» (molti, sia per ragioni culturali che economiche, si affidano ancora alla medicina tradizionale, invece che a quella moderna). Per strada, sono decine i curatori che, tenendo tra le mani serpenti o sanguisughe, vendono ogni tipo di medicamento spacciato per miracoloso. Si può trovare davvero di tutto: da chi incolla denti di seconda mano, a chi cura le infiammazioni con il veleno di scorpione.

A ogni angolo è possibile mangiare, ma l’igiene è completamente assente. Il pesce viene sviscerato e venduto per strada, la carne è esposta senza nessuna refrigerazione. Frequenti sono le epidemie di febbre tifoide. Una, in particolare, ha colpito Lahore nel maggio 2023, protraendosi per tutta l’estate e portando gli ospedali al collasso.

Questa città vanta anche il triste primato di essere uno dei luoghi più inquinati del mondo. È al terzo posto dopo Mumbai, in India, e Dacca, in Bangladesh. L’aria è spesso irrespirabile e, soprattutto al tramonto, una coltre di smog avvolge il paesaggio.

Gli abitanti «balochi»

Durante le mie ricerche a Lahore, i suoi sobborghi e villaggi, incontro diverse persone provenienti dal Balochistan. Dalle loro parole traspare un forte nazionalismo, un grande senso di appartenenza ma anche di dolore.

L’Isi, oggi, si scontra continuamente con i separatisti «balochi» che, da 20 anni, reclamano la propria indipendenza. Quello che accade in Balochistan è cruciale per l’equilibro del Pakistan: gli attacchi da parte dell’Iran, l’interesse della Cina, e le continue violazioni dei diritti umani da parte dei militari contro la popolazione locale, fanno di questa regione una delle più pericolose e inaccessibili dell’Asia centrale.

In treno verso Quetta

Entrare in Balochistan, da giornalista europeo, è quasi impossibile. Anche riuscendo a ottenere i permessi, si rimane confinati in un hotel e si è costantemente sotto scorta della polizia, quindi impossibilitati a effettuare interviste o, comunque, «pilotati» dall’intelligence.

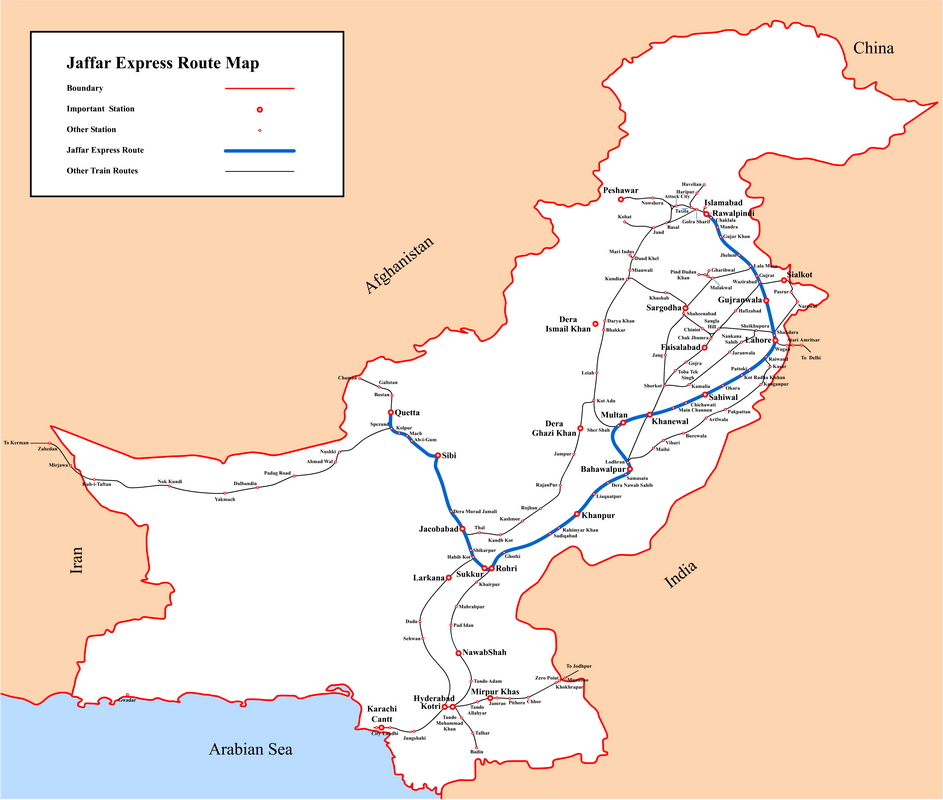

Alcuni dei miei contatti a Quetta, capitale del Balochistan, mi suggeriscono di provare a entrare illegalmente, in treno, così da evitare i controlli. Vestito con abiti tradizionali pashtun, in modo da camuffarmi, prendo il «Jaffar Express», unico treno che da Lahore porta a Quetta. Il viaggio dura circa 28 ore. I vagoni straripano di persone e bagagli, si dorme su poltroncine a castello poste su tre livelli e con pochissimo spazio.

«C’erano molti più treni fino a poco tempo fa – mi confessa un viaggiatore -, ma ora le compagnie degli autobus, che sono ben ammanicate con il regime dei militari, hanno preso il controllo di quasi tutta la viabilità. Hanno addirittura rubato i binari e demolito le stazioni. Così adesso, per andare in Balochistan, ci è rimasto solo questo treno».

Dopo il lunghissimo viaggio, riesco ad arrivare a Quetta, capoluogo del Balochistan. Entro senza problemi nel centro città per raggiungere uno dei miei informatori. Per passare inosservati, decidiamo di spostarci con una vecchia motocicletta.

Quetta si trova in una valle circondata da montagne, siamo a pochi chilometri dall’Afghanistan. La città è divisa in settori, ogni accesso è presenziato da forze armate locali.

Le ricchezze del Balochistan

Le etnie che oggi abitano il Balochistan sono: i Baloch, quasi tutti musulmani sunniti, i Brahui, gruppo etnico asiatico, anche loro musulmani sunniti. Altre minoranze presenti sono quelle sciite degli Hazara, provenienti dall’Afghanistan, e una piccolissima minoranza cristiana che, data l’instabilità, sta cercando di scappare dalla regione.

Arqam (nome di fantasia), guidandomi per alcune strade fangose, mi racconta: «Il Balochistan è ricco di minerali come il quarzo, la cromite e il carbone. In più abbiamo enormi cave di marmo e pietra. Quello che però fa gola al Governo, e anche a tutti gli altri Stati vicini, sono le nostre riserve di petrolio, oro e rame. Queste ultime due tra le più grandi del mondo. Le nostre ricchezze naturali però, come vedi, non sono per niente commutate in benessere per la popolazione. Viviamo arrangiandoci, sotto la soglia della povertà e in maniera sempre precaria. Paghiamo carissimi anche gas e benzina, pur essendone praticamente circondati. È facile trovare famiglie che, illegalmente, cercano un modo per allacciarsi ai gasdotti. Cosa pericolosissima, come puoi immaginare».

Il Balochistan è la regione più povera del Pakistan. Negli ultimi 20 anni, il governo ha progettato piani e stipulato accordi con aziende e multinazionali, senza mai consultare la popolazione locale. Tantissime terre sono state espropriate per costruirvi infrastrutture, come nel caso del Cpec (China-Pakistan economic corridor). L’enorme progetto cinese, attualmente in costruzione, mira a creare un collegamento di 3mila chilometri dalla Cina fino al porto pachistano di Gwadar. Questo corridoio attraversa tutto il Balochistan. Se il progetto dovesse essere completato, il porto di Gwadar diventerebbe il secondo hub commerciale cinese più grande, dopo quello di Honk Kong.

I luoghi attorno alla costruzione del Cpec, in Balochistan, sono diventati una polveriera. Tantissimi sono gli attacchi e i sabotaggi da parte dei separatisti baloch, contro le infrastrutture cinesi.

«La commissione per i lavori del Cpec ha promesso di portare ricchezza nelle nostre terre – continua Aqram -, di costruire strade e dare lavoro. Ma, per anni, abbiamo visto solo la nostra terra depredata sotto i nostri occhi, è comprensibile che nessuno di noi si fidi più delle promesse. I movimenti di indipendenza vengono dipinti dai giornali, e dal governo, come terroristi. Ci sono attacchi e scontri, è vero, ma questi sono volti a ottenere libertà e diritti per il Balochistan».

I movimenti di ribellione non sono i soli a interferire con la costruzione del corridoio. Tra i principali oppositori c’è anche l’India, rivale storica del Pakistan. Questa, appoggiata dagli Usa (soprattutto durante l’amministrazione Trump), bloccando il progetto danneggerebbe economicamente il Pakistan. Inoltre, frenerebbe un ulteriore espansione cinese, invisa anche agli Stati Uniti.

Il Bla, le sparizioni e le fosse comuni

La battaglia per l’indipendenza del Balochistan non è qualcosa di nuovo: i primi gruppi di combattenti sono sorti nel 1948, quando la divisione post coloniale aveva consegnato il Paese nelle mani della maggioranza etnica dei Punjabi.

Oggi, il gruppo più attivo è quello del Bla (Balochistan liberation army), considerato da Pakistan e Usa come organizzazione terroristica. Per la popolazione locale, invece, è un esercito di liberazione. In Balochistan, peraltro, non ci sono solo militanti armati.

Sono tanti i giornalisti, gli intellettuali, gli insegnanti che da anni si battono pubblicamente per far valere i propri diritti. L’agenzia di intelligence militare pachistana, per scoraggiare qualsiasi moto separatista, ha messo in pratica una «sparizione sistematica» degli attivisti e dei loro parenti. Un metodo molto simile a quello usato dalla dittatura argentina a fine anni Settanta.

Secondo i gruppi di attivisti baloch, negli ultimi venti anni, sono state 26mila le persone scomparse in seguito a un arresto da parte dell’Isi. Di nessuno di loro si sono più avute notizie.

Nel 2014, a Tootak, cittadina della regione balochi, sono state trovate le prime fosse comuni. È stato possibile riconoscere i cadaveri: si trattava di persone scomparse, rapite da militari legati al governo. Nel primo sito di scavo, sono stati trovati quindici corpi. Successivamente, un gruppo di cittadini ha deciso di condurre una propria investigazione indipendente, trovando così un’altra fossa comune. In questo secondo caso, si sono scoperti altri 103 corpi. Per prevenire ulteriori ritrovamenti, oggi, questi siti sono sotto il controllo militare: è proibito effettuare qualsiasi scavo senza il permesso delle autorità.

Una protesta lunga 1.600 chilometri

In questa situazione, un gruppo di donne, a cui l’intelligence ha rapito fratelli, mariti e figli, ha deciso di non rimanere più in silenzio. Il 6 dicembre 2023, guidate dalla dottoressa Mahrang Baloch, una delle voci più importanti per i diritti umani in Balochistan, in 150 hanno marciato per 1.600 chilometri da Quetta fino a Islamabad. Il cammino è durato 15 giorni.

Passando per villaggi e città, tanti si sono uniti alla marcia. All’arrivo nella capitale, il 21 dicembre 2023, il gruppo contava 700 persone. Pur essendo una protesta pacifica, la polizia ha attaccato i manifestanti con lacrimogeni, cannoni ad acqua e manganellate. Nel corteo erano presenti anche molti bambini e anziani. Nei primi giorni del sit in di protesta, sono stati arrestati 300 uomini e 70 donne. Per conoscere meglio la storia di questa protesta, voglio incontrare la dottoressa Mahrang.

Per persone come lei parlare con un giornalista è sempre molto pericoloso. Per questo organizzo un’intervista affittando una stanza in un luogo segreto a Islamabad. Mahrang arriva con altre tre donne. A tutte è stato arrestato o rapito un familiare, senza che se ne sia saputo più nulla. Le donne mi mostrano le foto che ritraggono i loro padri e fratelli.

Donne coraggiose

Mahrang mi spiega: «Siamo qui per chiedere una negoziazione con il governo. Abbiamo dei punti fondamentali che abbiamo bisogno di affrontare con le cariche dello Stato. Su tutti: la fine del genocidio, lo stop agli arresti extra giudiziali, la cessazione dei rapimenti. I diritti che chiediamo vengano rispettati rientrano tra quelli tutelati dalla Costituzione del Pakistan e dalla dichiarazione sui diritti umani. Inoltre, vogliamo sapere che fine hanno fatto i nostri familiari. Anche se fossero morti, vogliamo sapere dove sono seppelliti, vogliamo che il governo parli con noi. In più, chiediamo che una commissione delle Nazioni Unite venga a investigare su tutte le violazioni contro il nostro popolo. Quello che sta accadendo in Balochistan, da 20 anni, è un genocidio. Ci hanno soprannominato “la piccola Gaza”. La differenza, però, è che la Palestina è sotto gli occhi di tutti, ne sta parlando il mondo. Nessuno invece sa quello che accade in Balochistan. La nostra storia rimane inascoltata».

Sammi Deen, studentessa di 25 anni e attivista, continua: «Queste sparizioni distruggono le famiglie. Mio padre era un leader politico, è scomparso 15 anni fa. Non abbiamo più avuto sue notizie. La mia vita, da allora, è totalmente cambiata. Ho dovuto prendermi cura della mia famiglia mentre studiavo e mi battevo per la causa di mio padre. Negli ultimi 15 anni, sono andata spesso davanti alla Corte suprema per chiedere giustizia, per avere qualsiasi notizia su di lui. Quando finalmente otteniamo udienza, provano a scoraggiarci, a umiliarci. Ci fanno domande inutili. Arrivano a insinuare che, in realtà, i nostri cari non sono spariti, che ci siamo inventate tutto. Oppure ci dicono che ci hanno lasciate per combattere tra le file dei militanti terroristi. Anch’io sono stata rapita dall’intelligence e detenuta per sette giorni. Molto spesso subisco minacce e intimidazioni. Quello che sto raccontando, la mia storia, è la storia di tutte le famiglie del Balochistan».

Alla dottoressa Mahrang chiedo se i giornalisti abbiano mai raccontato queste vicende. «I media rimangono per lo più in silenzio – spiega -. Quando mi intervistano, non sanno nulla di quello che accade e non cercano nemmeno di approfondire la situazione. I network pachistani hanno le mani legate, ma nemmeno i media internazionali raccontano davvero la verità. I giornalisti stranieri sono “pilotati” dal governo e, spesso, le storie che si raccontano sul Balochistan sono solo fatti di costume o di cronaca locale».

Il dialogo respinto

A Islamabad, il sit in di protesta è terminato il 25 gennaio. Per 34 giorni, centinaia di donne e uomini di tutte le età sono rimaste per strada dormendo al freddo. Hanno sopportato le cariche e gli arresti della polizia, contando solo sul supporto della gente locale. Alla fine, il corteo è ritornato a Quetta, marciando ancora per più di mille chilometri. Al ritorno in Balochistan, sono nuovamente scomparse diverse persone. La maggior parte sono familiari di chi ha protestato. A oggi, il governo di Islamabad non ha risposto a nessuna delle richieste delle donne baloch e non ha mai avviato con loro un dialogo.

Angelo Calianno