Perdenti 37. Teresio Olivelli, ribelle per Amore

Don Mario Bandera “intervista” Teresio Olivelli |

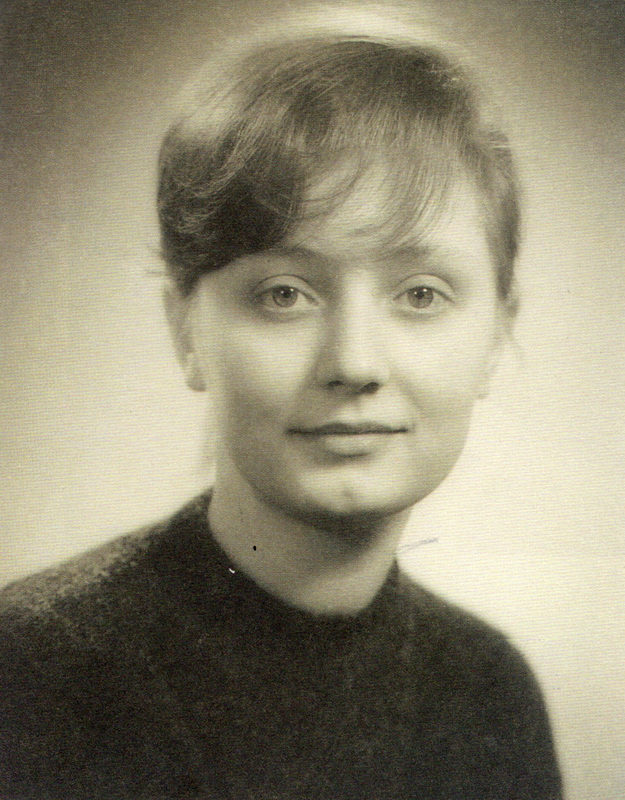

Teresio Olivelli nasce a Bellagio (Co) il 7 gennaio 1916. Dopo le scuole elementari e medie, frequenta il ginnasio a Mortara (Pv) e il liceo a Vigevano.

![]() Nel tempo degli studi ginnasiali e liceali si mostra studente modello, ardente di carità verso i compagni, specie i più bisognosi. Partecipa intensamente anche alle attività dell’Azione Cattolica e della San Vincenzo, poiché avverte l’impellente richiamo di portare i valori evangelici nei diversi ambienti sociali che frequenta. Una volta conseguita la maturità si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Pavia e viene accolto nel prestigioso ed esclusivo Collegio Ghislieri.

Nel tempo degli studi ginnasiali e liceali si mostra studente modello, ardente di carità verso i compagni, specie i più bisognosi. Partecipa intensamente anche alle attività dell’Azione Cattolica e della San Vincenzo, poiché avverte l’impellente richiamo di portare i valori evangelici nei diversi ambienti sociali che frequenta. Una volta conseguita la maturità si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Pavia e viene accolto nel prestigioso ed esclusivo Collegio Ghislieri.

Nel periodo universitario, pur accettando il fascismo dominante, lavora soprattutto a costruire e rafforzare la sua vita spirituale. Convinto che «il cristianesimo vuole ascetica, che è esigenza d’ordine e di organizzazione delle proprie azioni», si impegna intensamente su due dimensioni: il crescere nella fede in Dio e il rafforzare la sua volontà di bene e di impegno concreto. Con il supporto di una fede intensamente vissuta, egli opera là dove il bisogno dei più poveri lo chiama per lenire sofferenze materiali e spirituali. È questo il periodo in cui diventa più concreta la sua vocazione alla carità, che egli testimonia con crescente ardore.

Dopo la laurea viene chiamato a Roma a lavorare come segretario dell’Istituto nazionale di cultura fascista, dove può intrattenere rapporti con personaggi autorevoli del panorama culturale e politico italiano, e compiere dei viaggi in Germania che lo aiutano ad aprire gli occhi sul nazismo. A Roma, dal maggio 1940 a febbraio 1941, vive intensamente la sua vita di fede, con messa e meditazione quotidiana, ed espletando il suo lavoro con fedeltà alla sua coscienza cristiana.

Allo scoppio la II Guerra mondiale, non accetta il vantaggio dell’esonero dal servizio militare che la sua posizione comporta ma vuole condividere la condizione dei suoi coetanei arruolati in massa e mandati poi a migliaia a morire nella Campagna di Russia.

Teresio, nel 1941 ti arruolano nominandoti sottotenente della Divisione tridentina degli alpini. Potresti avere l’esonero grazie alla tua posizione, ma chiedi di partire volontario per il fronte russo.

Voglio stare accanto ai giovani militari e condividere la loro stessa sorte. Non ho eroici furori. Solo desidero fondermi nella massa, in solidarietà col popolo che, senza averlo deciso, combatte e soffre. Sono pervaso da un’idea fissa: essere presente fra quanti sono gettati nella folle avventura della sofferenza, del dolore e della morte. Ed è proprio in quel periodo che si frantuma dentro di me l’idea che mi ero fatta del fascismo. In cuor mio divento sempre più critico nei confronti del sistema, vedendo e costatando con i miei occhi le violenze e le aberrazioni attuate dalla brutale logica della guerra.

Dopo la sconfitta sul fronte russo partecipi alla disastrosa ritirata con la sua scia di morte. Sei attento ai tuoi soldati e molti dei tuoi alpini ti devono la vita.

![]() Durante la campagna cerco di sostenere i miei compagni, non solo condividendo il mio cibo con loro, ma anche aiutandoli spiritualmente. Tutte le sere ci raduniamo a dire il rosario. Poi, durante la ritirata, in condizioni di freddo polare, sto attento ai più deboli. Una sera, vedo che mancano due dei miei uomini che erano feriti. Torno indietro a cercarli pur sapendo di correre il rischio del congelamento restando fuori a quasi -30°, ma in coscienza non me la sento di lasciare indietro nessuno.

Durante la campagna cerco di sostenere i miei compagni, non solo condividendo il mio cibo con loro, ma anche aiutandoli spiritualmente. Tutte le sere ci raduniamo a dire il rosario. Poi, durante la ritirata, in condizioni di freddo polare, sto attento ai più deboli. Una sera, vedo che mancano due dei miei uomini che erano feriti. Torno indietro a cercarli pur sapendo di correre il rischio del congelamento restando fuori a quasi -30°, ma in coscienza non me la sento di lasciare indietro nessuno.

Rientrato a Pavia nella primavera del 1943, trovi una piacevole sorpresa.

Sì. Con mia grande sorpresa scopro di aver vinto il concorso al quale mi ero presentato prima di partire per il fronte russo: diventare rettore del Collegio Ghisleri, dove avevo studiato. Ho solo 27 anni, e in quel momento sono formalmente il più giovane rettore di un collegio universitario in Italia.

Un bel sogno che dura poco. Con l’armistizio dell’8 settembre 1943 la tua vita cambia di nuovo radicalmente.

L’8 settembre mi trova ancora nella caserma di Vipiteno, con i miei Alpini. Non accetto di schierarmi con la Repubblica di Salò. I soldati tedeschi mi arrestano e mi mandano in un campo di prigionia vicino a Innsbruck, in Austria, e poi in un altro. Da lì riesco a fuggire il 10 ottobre e a raggiungere fortunosamente Udine e da lì Brescia, dove collaboro alla nascita delle «Fiamme Verdi», le formazioni partigiane di orientamento cattolico. La mia è una scelta fatta seguendo la mia coscienza, secondo i principi della fede e della carità cristiana.

La tua scelta di unirti alla Resistenza è dovuta a motivi politici?

Ovviamente la mia presa di posizione avrà conseguenze politiche, perché devo decidere se stare con il Re d’Italia o con la Repubblica di Salò. Ma la ragione di fondo è la mia coscienza illuminata dal Vangelo. Non posso accettare la logica della violenza nazifascista e sogno un mondo nuovo più cristiano, basato sulla logica dell’amore. Divento un ribelle per amore.

Partecipo attivamente alla Resistenza, ma il mio contributo fondamentale è la fondazione, nel febbraio 1944, del giornale clandestino «Il Ribelle», un foglio di collegamento e di sensibilizzazione per diffondere gli ideali della Resistenza di ispirazione cattolica.

![]()

In quei fogli esprimi il tuo concetto di Resistenza intesa come una «rivolta dello spirito» alla tirannide, alla violenza, all’odio.

Per me resistere è una rivolta morale, diretta a suscitare nelle coscienze il senso della dignità umana e il gusto della libertà personale e a promuovere un ordine di valori sui quali primeggia la carità cristiana, volta a costruire la civiltà dell’amore contrapposta a quella dell’odio propugnata dai nazifascisti.

Sulle pagine del «Ribelle» pubblichi quello che può essere considerato il tuo «manifesto», la «preghiera del ribelle». In quel testo definisci te stesso e i tuoi compagni «ribelli per amore».

Pubblichiamo «Il Ribelle» a Milano e riusciamo a diffonderne ben 26 numeri, ognuno in almeno 15mila copie. La diffusione è possibile soprattutto grazie all’impegno di tante donne che lo distribuiscono a loro rischio e pericolo. Il giornale, con questa preghiera e tutte le nostre prese di posizione ricche di umanità e fedeli al Vangelo, è visto come una pubblicazione sovversiva. Per questo sia i nazisti che i fascisti danno la caccia a me, ai miei collaboratori e al tipografo, fino al mio arresto che avviene a Milano il 27 aprile 1944.

Teresio Olivelli viene dapprima torturato a San Vittore e poi deportato al campo di Fossoli, dove riesce a salvarsi dalla fucilazione nascondendosi. Riesce anche a fuggire, come aveva già fatto dall’Austria, ma lo catturano dopo pochi giorni e lo mandano prima a Bolzano-Gries e poi a Flossenbœrg in Baviera, e da ultimo al campo di Hersbrœck, dove non solo è marchiato col triangolo rosso dei politici ma anche col disco rosso dei sorvegliati speciali perché tentano la fuga.

Teresio comprende che è giunto il momento del dono totale e irrevocabile della propria vita per la salvezza degli altri. In questi luoghi aberranti il senso del dovere della carità cristiana portato fino all’eroismo, diventa per lui norma di vita. Infatti, interviene sempre in difesa dei compagni percossi, rinuncia spesso alla sua razione di cibo in favore dei più deboli e malati.

Resiste con fede, fortezza e carità alla repressione nazista, difendendo la dignità e la libertà di tanti fratelli sventurati come lui. Questo atteggiamento suscita nei suoi confronti l’odio dei capi baracca, i cosiddetti kapò, che di conseguenza gli infliggono dure e continue percosse. Tutto ciò non ferma il suo slancio di carità, a motivo del quale è consapevole di poter morire. Ormai deperito, si protende in un estremo gesto d’amore verso un giovane prigioniero ucraino brutalmente pestato, facendo da scudo con il proprio corpo. Viene colpito con un violento calcio al ventre, in conseguenza del quale muore il 17 gennaio 1945, a soli 29 anni.

La definizione più efficace di Teresio Olivelli l’ha data don Primo Mazzolari, qualificandolo come «lo spirito più cristiano del nostro secondo Risorgimento».

Il 4 febbraio 2018, nella Cattedrale di Vigevano, il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle cause dei santi, alla presenza di una nutrita partecipazione del Corpo degli alpini, lo ha proclamato Beato, definendolo un autentico «combattente» della carità.

Don Mario Bandera

PREGHIERA DEL RIBELLE

Signore

che fra gli uomini drizzasti la Tua croce,

segno di contraddizione,

che predicasti e soffristi la rivolta dello spirito contro

le perfidie e gli interessi dominanti,

la sordità inerte della massa, a noi oppressi

da un giogo oneroso e crudele che in noi

e prima di noi ha calpestato Te fonte di libere vite,

dà la forza della ribellione.

DIO

che sei Verità e Libertà, facci liberi e intensi,

alita nel nostro proposito, tendi la nostra volontà,

moltiplica le nostre forze, vestici della Tua

armatura, noi ti preghiamo, Signore.

TU

che fosti respinto, vituperato, tradito, perseguitato, crocefisso,

nell’ora delle tenebre ci sostenti la Tua vittoria;

sii nell’indulgenza viatico, nel pericolo sostegno,

conforto nell’amarezza.

Quanto più si addensa e incupisce l’avversario,

facci limpidi e diritti.

Nella tortura, serra le nostre labbra.

Spezzaci, non lasciarci piegare.

Se cadremo fa che il nostro sangue si unisca

al Tuo innocente e a quello dei nostri Morti,

a crescere al mondo giustizia e carità.

TU

che dicesti: «Io sono la Resurrezione e la Vita»,

rendi nel dolore all’Italia una vita generosa e severa.

Liberaci dalla tentazione degli affetti:

veglia Tu sulle nostre famiglie.

Sui monti ventosi e nelle catacombe della città,

dal fondo delle prigioni, noi Ti preghiamo:

sia in noi la pace che Tu solo sai dare.

DIO

della pace e degli eserciti,

Signore che porti la spada e la gioia,

ascolta la preghiera di noi,

ribelli per amore.

Teresio Olivelli