I capitoli generali della famiglia Consolata, in un cambiamento d’epoca

Indice

- Essere fuoco che accende.

- Un’esperienza che ti cambia.

- Vivere la missione in comunione

- Il fuoco della missione.

Tra l’8 maggio e il 24 giugno si sono tenuti i due capitoli generali dei missionari e delle missionarie della Consolata. Le due assemblee hanno avuto anche una due giorni in comune, il 3 e 4 giugno, durante la quale hanno partecipato in collegamento online anche diversi laici missionari della Consolata, che completano la famiglia Allamaniana.

Il capitolo generale si tiene ogni sei anni. È un’assemblea della durata di circa un mese, durante il quale i delegati o le delegate degli istituti, provenienti da tutto il mondo, si riuniscono e condividono riflessioni, bilanci e programmi.

Infine, l’assemblea dei capitolari elegge i nuovi consiglieri, il (o la) generale e il (o la) vice generale, che saranno le guide dei rispettivi istituti fino al 2029.

In questo periodo storico di cambiamenti rapidi e profondi, pensiamo che i prossimi sei anni saranno fondamentali per i due istituti fondati da Giuseppe Allamano. Abbiamo dunque ritenuto importante raccontare in un dossier, senza pretese di essere esaustivi, le linee principali emerse dai lavori.

Ma.Bel.

Essere fuoco che accende

Il nuovo superiore generale dei Missionari della Consolata.

Padre James Lengarin è nato a Maralal, in Kenya. È il nono successore di Giuseppe Allamano. Forte di un’esperienza come formatore in Italia e nel suo paese, negli ultimi sei anni è stato vice di padre Stefano Camerlengo, generale per due mandati. Abbiamo raccolto le sue prime impressioni.

Decimo superiore generale dei Missionari della Consolata, eletto il 14 giugno scorso, padre James Bhola Lengarin è nato nel 1971 a Maralal (Kenya). È il primo generale di origine africana.

Padre James, lei è stato per sei anni vice superiore generale. Che cosa si porta dietro da questa esperienza?

«Quando entriamo nell’istituto pensiamo di conoscerlo, però in questi sei anni ho visto davvero la realtà dell’Imc, visitando tantissime missioni, in diversi paesi. Ho constatato che in ogni paese la missione ha il suo approccio. Ho incontrato tanti missionari che non conoscevo. Ci si incontra con le persone, si scambiano le impressioni e le esperienze, e questo ci fa innamorare ancora di più del carisma. Come diceva Giuseppe Allamano, lo spirito di famiglia è una cosa reale e concreta. Si condivide, si pensa, si sogna insieme.

Anche l’incontro con i popoli che accolgono i miei confratelli è stato importante. Lavorano e pregano con loro, iniziano a prendersi delle responsabilità nella chiesa, e sono stimolati a conoscere la nostra famiglia missionaria. E questo ti fa innamorare del genere umano».

Viviamo in un cambiamento di epoca. Quali sono le novità principali decise nel capitolo per affrontare i prossimi anni?

«Ci sono cambiamenti a tutti i livelli. Abbiamo fatto un’analisi delle sfide del mondo di oggi, sia quello esterno che quello interno all’istituto. Abbiamo deciso che è importante accettare di rinnovarci, e per farlo occorre una formazione continua. È una dimensione che ognuno di noi deve avere e che tocca tutto l’arco della vita. La formazione ci serve per non vivere di rendita. È come una rinascita che possiamo vivere anche andando a cercare nel nostro carisma delle novità. Il carisma è sempre lo stesso, ma il modo di applicarlo e viverlo deve essere diverso a seconda dei tempi e delle generazioni.

Un altro aspetto che ci fa riflettere è quello dei cambiamenti di vocazione: ci sono alcuni missionari che escono dall’istituto: possiamo imparare dalle loro motivazioni, e capire cosa non sta funzionando. Le nostre costituzioni sono attuali per questi tempi o c’è qualcosa da cambiare?

Nel 2026 saranno cento anni dalla morte del nostro fondatore. Al capitolo ci siamo detti che oltre a celebrare, dobbiamo riflettere e rispondere a delle domande: chi era questo papà? Cosa ci dice oggi? Cosa ci ha lasciato? Cosa abbiamo fatto bene, cosa resta da fare?

Quale può essere il ruolo dei laici nel futuro dell’istituto?

«Abbiamo riflettuto sul coinvolgimento dei laici nella nostra vita quotidiana. Ne parliamo solo come appendice o sono parte integrante del nostro istituto? Sono la terza pietra (missionari, missionarie e laici), facendo riferimento al focolare tradizionale africano? Abbiamo analizzato quali sono le problematiche che emergono a vivere con loro.

Abbiamo previsto di fare un incontro internazionale dei laici, nel quale si parlerà delle esperienze che abbiamo avuto e di come valorizzarle e, in condivisione con loro, si rifletterà su come dare un’identità chiara e ufficiale ai laici della Consolata. Porteremo avanti questo processo nei prossimi sei anni.

Penso anche alla componente Imc rappresentata dai fratelli missionari della Consolata. La loro importanza e il fatto che oggi sono solo trentuno è un richiamo per noi a essere più attenti a promuovere la loro vocazione».

![]()

E quale collaborazione con le missionarie?

«Attualmente ci sono due incontri all’anno tra le direzioni generali per organizzare alcune attività da svolgere insieme. Ad esempio, alcuni momenti di condivisione sul nostro comune carisma. Poi è un fatto che la loro presenza è diminuita dove siamo attivi noi e viceversa.

Al di là di questo, si è parlato anche della necessaria collaborazione con altre congregazioni religiose. Importante in questo mondo che cambia».

Come vede la missione in Europa?

«In Europa è cambiata la nostra missione. Il continente è stato la terra di animazione missionaria e vocazionale, fin dall’inizio. Si presentava la missione al popolo, anche per ottenere aiuti spirituali e materiali. Adesso l’Europa è diventata terra di missione ad gentes. Anche la rivista è cambiata: parlava del mondo della missione alle persone in Italia. Ora di cosa parlate? Anche della missione qui. Inoltre il mondo è cambiato e ha bisogno di altri modi di comunicare, messaggi veloci e corti.

Un altro grande cambiamento è l’attenzione a non avere più strutture pesanti, perché non abbiamo più persone che le riempiono».

Ci dica, secondo lei, qual è un punto di forza e uno di debolezza dei Missionari della Consolata oggi.

«Come punto di forza direi che abbiamo un istituto stabile, che rispecchia quello che il fondatore voleva che fosse.

Dal 1960 siamo rimasti in modo costante a circa 900 missionari.

È forte perché, oltre agli anziani, abbiamo più del 50% che sono giovani. Infatti, i confratelli di origine africana sono 520, e sono in maggioranza giovani. È dal 1970 che si sono iniziate a cercare vocazioni in Africa, e c’è stato un boom. Abbiamo, inoltre, una grande diversità culturale. Dall’età di 22 anni, i nostri giovani nelle comunità formative stanno insieme ad altri giovani provenienti da tutto il mondo. L’interculturalità è un valore importante nella nostra società.

Come punto di debolezza, invece, direi l’accompagnamento dei missionari. Negli anni passati essi erano formati in Italia e conoscevano bene carisma e gli insegnamenti del fondatore, e dunque li trasmettevano bene a noi studenti africani. In seguito, la formazione è stata presa in mano da confratelli di altre culture, ed è mancato qualcosa nel passaggio delle conoscenze. Dal 2011 anche la leadership è cambiata, i primi africani hanno cominciato ad essere superiori regionali o delegati, e anche in questo forse è venuto a mancare qualcosa dello stile originario.

Un altro aspetto che vedo è questo: siamo in tante missioni che non sono più di ad gentes. Abbiamo presenze belle, di accompagnamento delle persone nella vita quotidiana, ma nel nostro carisma parliamo di andare verso i non cristiani. Dobbiamo allora definire bene cos’è l’ad gentes per noi. Prima si sapeva bene dove erano i non cristiani.

Le sfide che il mondo ci propone possono diventare opportunità per dei missionari che sognano e che offrono la loro vita per dare una risposta giusta».

Si aspettava di essere eletto superiore generale?

«Non ero pronto a questo. La prima cosa che ho fatto è stata cinque minuti di silenzio ma anche di pianto. Mi sono trovato in difficoltà quando mi hanno chiesto se avrei accettato.

Mi sono detto, faccio la mia parte, non sono da solo, ci sono i confratelli. Niente è impossibile, ci vuole il tempo affinché l’impossibile diventi possibile.

Io vengo da una etnia che non ha un re, ma ha capifamiglia che formano un consiglio degli anziani.

Secondo me per tutte le cose è necessario coinvolgere gli altri missionari nelle loro responsabilità, così tutti i membri dell’istituto partecipano con la loro vita e diventiamo un fuoco che accende gli altri fuochi (Lc 2,49)».

Marco Bello

![]()

Un’esperienza che ti cambia

Il XIV capitolo generale dei missionari della consolata

Innanzitutto, un richiamo alla memoria della storia, poi l’ascolto della presenza nei quattro continenti, una riflessione sul futuro, infine l’elezione della nuova direzione generale. Il tutto passando attraverso due giorni di riunione di «famiglia» con le sorelle e i laici. Il racconto di un giovane padre capitolare.

Dal 22 maggio al 24 giugno scorsi, come Missionari della Consolata ci siamo riuniti a Roma per il nostro quattordicesimo capitolo generale.

Già prima di arrivare in casa generalizia sentivamo di avere ricevuto una grazia a partecipare a un evento speciale, che, in qualche modo, avrebbe dato un orientamento al futuro del nostro istituto. Grati per la fiducia riposta in noi da coloro che ci avevano indicati come delegati per quest’importante assemblea, percepivamo anche la responsabilità del lavoro che ci accingevamo a compiere.

Uno dei primi atti del capitolo è stato la firma, da parte di ogni missionario, della dichiarazione con la quale ci si impegnava a far sì che ogni intervento, decisione e azione fossero orientati unicamente al bene dell’istituto.

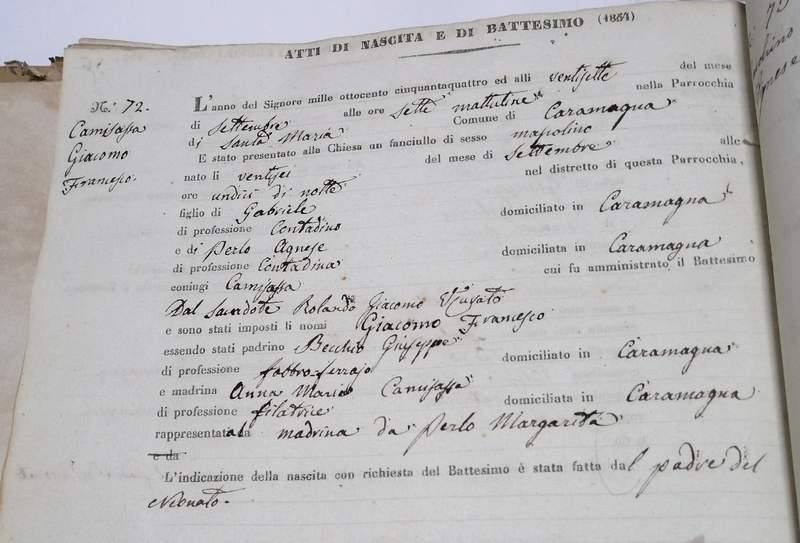

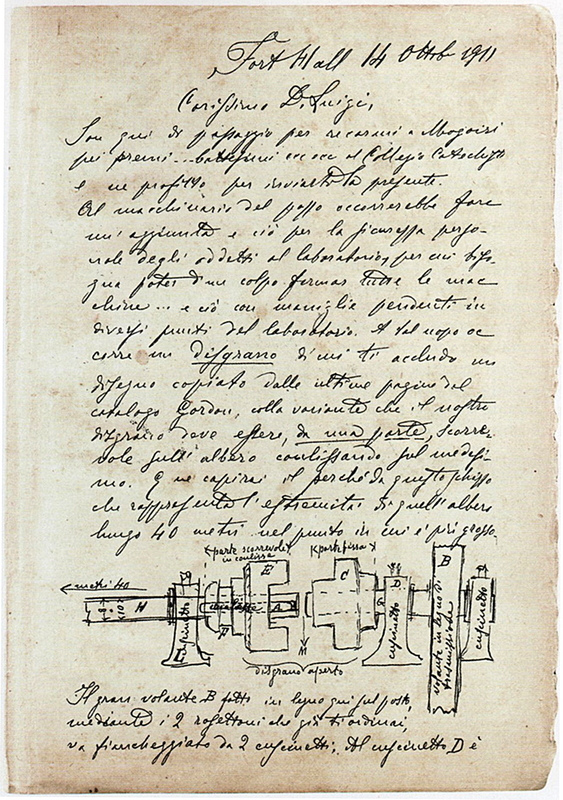

Il pensiero andava ai capitoli precedenti, a partire da quello del 1922 nel quale, per la prima volta, dodici missionari si erano riuniti per eleggere il superiore generale. Undici voti erano per per Giuseppe Allamano e uno per Filippo Perlo. Il Fondatore aveva replicato: «Non è possibile, bisogna rifare, io sono ormai anziano e ci vuole un giovane per guidare l’istituto», ma padre Tommaso Gays era intervenuto: «Padre, possiamo ripetere quante volte vogliamo la votazione, il risultato non cambierà». Tali e tanti erano l’affetto, la stima, la riconoscenza dei missionari nei confronti del Fondatore che rieleggerlo come superiore generale era qualcosa di naturale e prorompente.

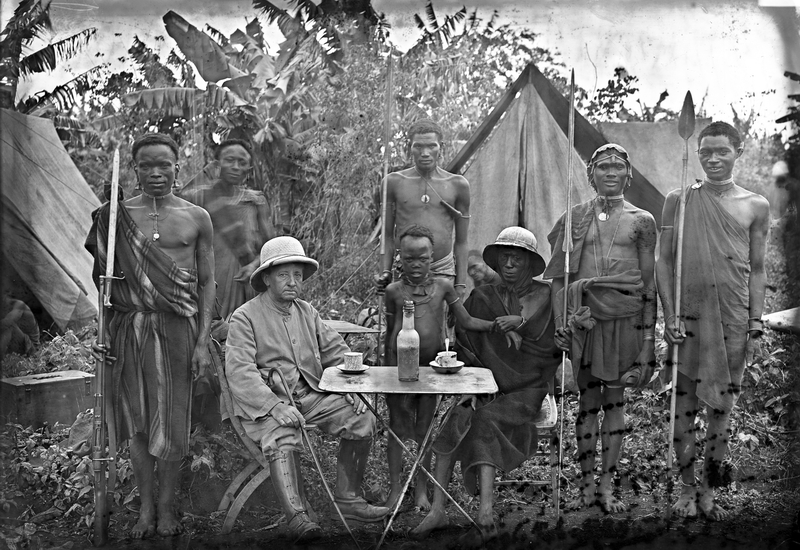

Il capitolo del 1969 fu uno dei più significativi di tutta la nostra storia, perché aveva il non facile compito di ripensare la missione a partire dai documenti e dallo spirito del Concilio Vaticano II. La realtà e la responsabilità del «popolo di Dio» diventavano sempre più importanti e suggerivano nuovi cammini di inculturazione e di vicinanza ai percorsi di lotta per l’indipendenza, sia civile che religiosa, che molti Paesi avevano appena compiuto o si trovavano ad affrontare.

A confronto con la storia

Di fronte alla grandezza dei missionari che ci hanno preceduto, a confronto con le loro iniziative e realizzazioni, veniva da pensare: «Chi siamo noi?». Ci siamo fatti coraggio sentendo che, da un lato, provenivamo da una storia di dedizione e di amore ai popoli e alla missione e che, dall’altro, il tratto di cammino che ci trovavamo a percorrere era affidato proprio a noi, con i nostri limiti e talenti.

Il momento attuale è infatti di grande delicatezza e importanza, dato che, come ricorda papa Francesco, non ci troviamo tanto di fronte a un’epoca di cambiamento, quanto a un cambiamento d’epoca. Le sfide sono numerose e impegnative, ma dalla capacità di affrontarle e di trovare una qualche soluzione dipende niente meno che la sopravvivenza della nostra specie sulla faccia della Terra. Noi capitolari sentivamo quindi più che mai necessario dare il meglio di noi, nella fraternità e semplicità.

La straordinarietà del momento era percepibile anche dai tanti messaggi di vicinanza, affetto e preghiera che provenivano dai missionari e dalle missionarie, dai laici, dagli amici, persino dal papa. Il clima tra di noi è stato subito d’intesa e di gioiosa collaborazione, per cui le paure di contrasti, difficoltà, momenti di stallo, sono presto svanite. I capitolari rappresentano in qualche modo l’intero istituto ed era dunque naturale che la maggioranza avesse origine africana. Nei momenti di preghiera, durante il canto, si sentiva la forza delle tradizioni che hanno sempre dato importanza alla musica e al canto corale, fatto di varie voci che, con potenza, si fondono in armonia.

![]()

In ascolto

I primi giorni del capitolo sono stati dedicati all’ascolto delle sfide del mondo, tramite l’intervento di alcuni esperti, e della nostra realtà d’istituto, attraverso le relazioni dei superiori e degli amministratori. Un capitolo dovrebbe aiutare a capire come rispondere alle esigenze che emergono dalla realtà sociale contemporanea e provare a dare alcune risposte ai problemi e alle difficoltà che l’istituto si trova ad affrontare.

Ci siamo resi conto che era necessario provare a riflettere su cosa sia l’ad gentes oggi, cioè come portare la «Buona notizia» a quelle persone e realtà che ne sono distanti. La salvaguardia del creato, la promozione di mentalità e atteggiamenti di pace, l’accoglienza della sensibilità delle donne, la vicinanza alla strada dei tanti migranti, l’ascolto dei giovani, la collaborazione con le chiese locali sono realtà in cui siamo chiamati a essere presenti e a portare una parola e un’azione capaci di costruire relazioni e condivisione.

Abbiamo trovato un istituto vivo e appassionato, che ha ancora voglia di camminare insieme ai popoli, ma qualche volta stanco, un po’ disilluso e incapace di continuare a immergersi in quegli ambienti sfidanti che costituiscono le frontiere della missione.

Accanto al desiderio di trovare nuovi stili di missione adatti all’oggi, abbiamo trovato anche nostalgia per il passato e resistenza al cambiamento, in contrasto con l’apertura alla novità caratteristica del nostro Fondatore. Lo studio della nostra storia, il ritorno al carisma, il contagio da parte della passione missionaria di tanti uomini e donne che ci hanno preceduto deve aiutarci a riprendere con rinnovato slancio la voglia di consumare la vita per costruire comunità e per aiutare altri a condurre con dignità il loro percorso esistenziale.

La multiculturalità che caratterizza l’istituto è sicuramente una ricchezza, ma necessita di cammini che trasformino «l’essere insieme» in un desiderio di collaborazione, di accettazione e valorizzazione delle diversità, di un impegno a vivere e lavorare in cordata. Siamo, infatti, chiamati a costruire un istituto che sia un vero riflesso del Regno di Dio, dove genti di ogni nazione, tribù, popolo e lingua (Ap 7,9) possano vivere e lavorare in armonia e fratellanza.

La Parola

Il testo biblico che ci ha ispirati durante i lavori capitolari è stato l’incontro di Filippo con l’Etiope funzionario della regina Candace (At 8,26-40). «Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: “Capisci quello che stai leggendo?”. Egli rispose: “E come potrei capire, se nessuno mi guida?”. E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della Scrittura che stava leggendo era questo: “Come una pecora egli fu condotto al macello e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua discendenza chi potrà descriverla? Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita”. Rivolgendosi a Filippo, l’eunuco disse: “Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?”».

Filippo non inizia a predicare, prima di tutto si fa compagno di viaggio e si mette in ascolto, poi fa una domanda e di conseguenza è invitato a salire sul carro e a spiegare il passo.

Ogni testo della Scrittura diventa significativo quando incontra la nostra realtà, quando lo sentiamo valido e vitale per la nostra condizione attuale. La domanda dell’Etiope mira proprio a questo: il testo biblico parla di un servo sofferente che è stato umiliato, ma al quale è promessa una grande discendenza, e anche l’Etiope, reso eunuco da chi l’ha voluto al servizio della regina Candace, vorrebbe con tutto se stesso essere fecondo, poter avere in qualche modo una discendenza. Filippo, parlandogli di Gesù, gli annuncia una speranza.

E noi? Riusciamo come singoli e come comunità a lasciarci plasmare dalla Scrittura e a «raccontarla» in modo che sia significativa per chi l’ascolta? «L’episodio dell’annuncio di Filippo all’eunuco ci incoraggia ad un cambiamento di direzione: dall’attesa all’uscita che porta ad ascoltare, a correre, a servire, a stare lungo la strada sporcandosi le mani e camminando con le persone. Anche noi siamo chiamati a essere Chiesa in uscita, a “sederci accanto”, ad accompagnare e poi a lasciar andare perché il Vangelo genera libertà».

Family workshop

Uno dei momenti più intensi di tutto il percorso capitolare è stato senza dubbio il fine settimana insieme alle suore e agli altri missionari, missionarie e laici collegati online. Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, entrambi professori alla Cattolica di Milano, ci hanno presentato alcune riflessioni sugli atteggiamenti missionari più importanti per raggiungere i giovani che desiderano una Chiesa più aperta, autentica e accogliente; il cardinale Luis Antonio Tagle ci ha offerto un intervento appassionato e ricco di esperienze personali suggerendoci di lasciar perdere le «strategie» per preferire «l’alleanza» con la Parola, ma anche con le persone, che quando si sentono capite, accolte e valorizzate, danno il meglio di sé. I laici hanno fatto sentire con forza la loro voce e il loro desiderio di pensare, sognare e realizzare la missione insieme a noi.

Vicinanza nella distanza dunque, ma anche incontri, sorrisi, parole scambiate con un sentimento di reale fratellanza e sorellanza e con la voglia di pensare a un cammino congiunto da portare avanti insieme ai giovani, a un coinvolgimento più profondo nel mondo del digitale, insieme al desiderio di mettersi in ascolto del grido che i popoli e il pianeta fanno sentire, per tentare di abbozzare qualche riposta.

Da qualche tempo a questa parte si è inaugurato un modo nuovo di collaborazione tra missionari, missionarie e laici, in cui ci si interroga, alla pari, su come affrontare le sfide che la realtà pone e si prova a individuare, con l’apporto delle diverse sensibilità e competenze, alcune strade percorribili.

Molto è ancora il cammino da fare, perché non sempre si è preparati a questo tipo di collaborazioni, eppure è più che mai necessario procedere insieme se si desidera ancora essere significativi nella realtà contemporanea.

![]()

Votazioni

Uno dei tempi più attesi e preparati di tutto il capitolo è stato senza dubbio l’elezione del superiore generale e del suo consiglio. Fin dall’inizio e ancor prima, ci si interrogava su chi sarebbe potuta essere la persona più adatta per questa importante responsabilità. I lavori di gruppo, il pellegrinaggio ad Assisi, i momenti informali, oltre alle sessioni in plenaria, sono stati occasione per conoscersi nel modo di pensare, di lavorare, di affrontare i problemi e per confrontarsi sulla scelta da fare.

Il giorno antecedente alle elezioni è stato interamente dedicato alla preghiera e al discernimento, guidati dal preposito (superiore, ndr) generale della Compagnia di Gesù, padre Arturo Sosa Abascal. Al termine del ritiro ci sono state le cosiddette mormorationes, momenti di dialogo a due in cui, con rispetto e realismo, ci siamo confrontati sull’opportunità di eleggere un dato missionario.

Questo capitolo ci ha riservato una sorpresa che tra l’altro era la cosa più naturale per la realtà di oggi: il primo superiore africano dell’istituto. Chissà se il Fondatore si era mai immaginato che qualcuno di coloro che avrebbero ricevuto l’annuncio, magari un pastore samburu sensibile, attento, intelligente, un giorno sarebbe diventato non solo cristiano e poi missionario e formatore, ma anche, dopo un lungo cammino, il superiore generale del suo istituto?

Alle radici

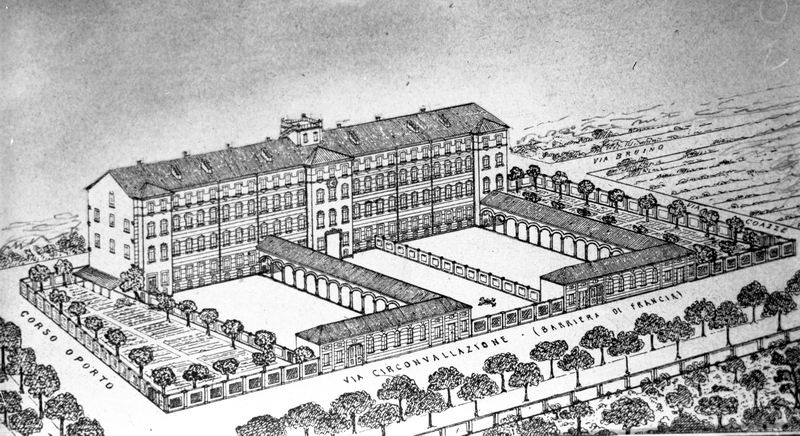

È stato significativo il viaggio a Torino che ci ha portati a contatto con la Casa Madre, con i nostri confratelli di Alpignano che, pur nell’anzianità e a volte nella sofferenza, portano nel cuore le persone, i popoli, i paesaggi in cui hanno speso i loro anni di missione e continuano ad accompagnarli con il pensiero e la preghiera. Incontrare missionari con cui si è lavorato o che sono stati di esempio per noi e stimolo nella missione è sempre un momento di grande intensità. Vederli così fragili e a volte sofferenti tocca nel profondo.

Spontanea scaturisce la riconoscenza per la loro vita spesa a servizio della missione e anche il proposito di recarsi qualche volta in più a trovarli, per farli sentire meno soli, ma anche per essere contagiati dalla passione per la missione che li ha portati fino a lì.

Il capitolo ha deciso che le famiglie dei missionari devono essere accompagnate di più, in modo particolare nei momenti di maggiore difficoltà.

Immancabile la celebrazione dell’eucarestia al Santuario della Consolata che è la culla in cui il nostro istituto è stato pensato, sognato e diretto per tanti anni da Giuseppe Allamano e dal suo fedele collaboratore Giacomo Camisassa.

Dopo un mese di lavori intensi, il capitolo è terminato. Quale sintesi? Innanzitutto è stato un tempo speciale che ci ha posti a contatto gli uni con gli altri e con le realtà più stimolanti e più problematiche della nostra famiglia consolatina e del mondo. Il documento conclusivo non propone nuove ricette missionarie, ma vuole aprire alcuni cammini che coinvolgano missionari, missionarie e laici e che ci portino ad approfondire il nostro ad gentes oggi e a pensare una formazione che prepari i giovani e poi accompagni i missionari a sentirsi in sintonia con le persone e le realtà all’interno delle quali siamo chiamati a offrire il nostro umile, ma significativo contributo.

Il sogno, che deve tramutarsi in realtà, è quello di un istituto che provi a fare di tutto per essere una comunità interculturale dove le differenze di pensiero e di stile non costituiscano occasione di divisione, ma di ricchezza, e che rinnovi la passione e l’impegno per offrire qualche proposta significativa a una realtà che, in mezzo a tante difficoltà, non smette di sentire il fascino della bellezza, anche spirituale.

Un primo frutto delle fatiche capitolari è senza dubbio l’amicizia che si è creata tra di noi e il cambiamento che la conoscenza delle realtà del nostro tempo e della nostra famiglia missionaria ci spinge a realizzare nelle nostre vite e nella

missione.

Piero Demaria

Vivere la missione in comunione

La nuova Madre generale delle Missionarie della Consolata

Suor Lucia Bortolomasi è nata a Susa (To). Ha fatto parte del primo gruppo che ha aperto in Mongolia nel 2003, mentre negli ultimi sei anni è stata nella direzione generale. È consapevole dei limiti del suo istituto, ma anche dei suoi punti di forza. Ci parla di carisma, di giovani e dell’importanza della «famiglia» della Consolata.

Suor Lucia Bortolomasi è nata nel 1965 a Susa, in provincia di Torino. È entrata nelle Missionarie della Consolata nel 1987 ed è partita per la missione in Mongolia nel 2003, nel primo gruppo, e vi è rimasta 14 anni. Negli ultimi sei anni è stata consigliera generale. Il 28 maggio scorso, durante il XII capitolo generale, è stata eletta superiora del suo istituto.

![]()

Suor Lucia, in un cambiamento di epoca, quale sono le nuove sfide per le Missionarie della Consolata e come affrontarle?

«Per noi il Capitolo è stato una benedizione e una grazia. Ci siamo trovate come famiglia, anche se stiamo diminuendo di numero, ma questo non ci ferma, perché abbiamo nel cuore la passione per la missione.

È stato un momento in cui abbiamo ripreso tutto il nostro cammino, abbiamo visto la presenza dell’oggi, dove siamo, come viviamo, con che stile, per proiettarci verso il futuro. C’è stata una riflessione sui tre temi: la missione, il carisma e le presenze.

Durante gli ultimi sei anni è stato elaborato il documento della Ratio missionis, approvato al capitolo. È un documento che ci ha dato una prospettiva ed è frutto di un lavoro collettivo. A partire da una bozza iniziale tutte le sorelle hanno potuto dare il loro apporto.

Il secondo tema trattava del tesoro del nostro carisma. Abbiamo discusso e approfondito su come ravvivare il carisma, datoci da Giuseppe Allamano.

Il terzo tema prevedeva il ridisegnare le presenze. In sintesi vuol dire chiudere dove c’è già la chiesa locale che può camminare, e non c’è più bisogno di una nostra presenza, e proiettarci invece su luoghi e in ambiti dove non c’è presenza di chiesa.

Durante il Capitolo abbiamo sentito un richiamo forte a vivere la grazia della piccolezza, una chimata che lo Spirito dirige a noi come istituto, oggi: un cammino che ci aiuta a non porre l’attenzione sulle nostre capacità, ma sulla fiducia in Dio. Non siamo nate per le grandi strutture o le grandi opere, non siamo state fondate per realizzare grandi progetti, siamo chiamate da Dio a prenderci cura della persona ad ascoltarla e annunciare l’amore di Dio.

Oltre a tutto questo, in maniera trasversale, abbiamo parlato molto di comunicazione. Ormai vediamo che è un aspetto importante, è come una missione. L’ambito della comunicazione è diventato una missione ad gentes, nel quale puoi raggiungere tante persone.

Abbiamo dunque deciso di realizzare un ufficio centrale della comunicazione. Esso raccoglierà tutti i nostri sforzi in questo ambito, e sarà come una presenza nel continente del mondo digitale».

Quante siete attualmente e che prospettive avete?

«Siamo circa 500, presenti in diciotto paesi. Le giovani in formazione provengono in maggioranza dall’Africa, qualcuna dall’America Latina, in questo momento ci sono 19 novizie.

Una delle priorità dell’istituto è la cura delle sorelle anziane e malate, che dopo anni dedicati alla missione, quando le forze vengono a mancare per età o salute, continuano a servirla nella preghiera, nell’adorazione eucaristica, nell’offerta della sofferenza, unendosi più intimamente all’opera redentrice di Cristo. Un’altra priorità è quella delle giovani generazioni, due realtà che in questo momento hanno bisogno di attenzione particolare per la vitalità della nostra famiglia. Sono le radici e i germogli. Siamo un’istituto in diminuzione numerica, un piccolo gruppo di sorelle, con una grande passione per Dio e per la missione nel cuore».

Come interessare il mondo dei giovani alla missione?

«Non lo so, però credo fortemente che se siamo fedeli al nostro carisma e viviamo con radicalità il Vangelo e lo testimoniamo con la nostra vita, sicuramente i giovani si porranno delle domande.

Anche durante il capitolo si è parlato del bisogno dei giovani, della loro sete di cose vere. Ci sono tante situazioni di fragilità, dove noi dobbiamo essere presenti per donare speranza».

Come vede la collaborazione tra uomini e donne della famiglia Consolata? E il ruolo dei laici?

«È un segno dei tempi, sorelle e fratelli che insieme testimoniano che è bello credere in un Dio che ama. Questo richiede rispetto e un grande desiderio di vivere la missione come famiglia unite ai nostri missionari e ai laici. Penso che ci sia la volontà di condividere e vivere la missione assieme. Un esempio è la Mongolia, un’apertura missionaria pensata e voluta dai due istituti generali, e poi vissuta insieme. La missione in Mongolia non sarebbe quello che è adesso se non fossimo stati insieme, se non avessimo, pensato, riflettuto, pregato e vissuto l’apostolato. È bello pensare a una missione vissuta in comunione e arricchita dalla presenza dei laici, di famiglie, che condividono lo stesso carisma. Il fondatore è unico, il carisma è unico, che cosa ci impedisce di sederci e riflettere per vivere la missione? La comunione sempre arricchisce.

Un’animazione missionaria fatta con femminile e maschile sarebbe una ricchezza. Più efficace. Spero che si possa andare avanti su questa strada, perché le possibilità ci sono e anche il desiderio».

La missione in Europa è diventata ad gentes?

«Per il nostro Istituto, l’Italia è la culla dove siamo nate: in Europa ci sono i luoghi della nostra spiritualità, il cuore del carisma, le radici dell’istituto. Sono luoghi sacri, un dono per tutti. Siamo chiamate a mantenerli vivi, a valorizzarne il significato.

L’Europa ci interpella anche a trovare nuove forme e stili nuovi di essere e fare missione oggi. Alcune presenze sono divenute spazi di consolazione e vicinanza per i migranti, le donne che vogliono spezzare le catene della tratta. Da poco abbiamo iniziato una presenza missionaria a Ruffano, in Puglia. Siamo in una parrocchia dove cerchiamo di sensibilizzare la Chiesa alla missione e ad avere un’attenzione particolari ai giovani e a chi ha bisogno di consolazione.

Vorrei sottolineare però che noi come Istituto, per rispondere al nostro carisma, siamo chiamate ad andare dove non c’è una presenza di Chiesa o dove ci sono popoli che ancora non hanno sentito parlare del Vangelo, di Gesù. Qui in Europa c’è una presenza di Chiesa molto valida, che può servire e donare; invece, ci sono parti del mondo che sono dimenticate, è lì il nostro posto».

Marco Bello

Il fuoco della missione

Reportage dal capitolo delle missionarie della consolata

Ventotto sorelle dai quattro continenti si sono riunite per un mese nella casa di Nepi (Viterbo). Hanno analizzato la presenza dell’istituto nel mondo e riflettuto sulle sfide della missione del futuro. Dal 1910, anno della fondazione, questo è il dodicesimo capitolo generale. Il racconto di una testimone d’eccezione.

Dall’8 maggio all’8 giugno 2023 si è svolto il XII Capitolo generale delle Suore Missionarie della Consolata dal titolo: «Il fuoco della missione».

Un fuoco in un braciere: questa immagine viva e scoppiettante ha accompagnato la preghiera iniziale della nostra assemblea capitolare, ed è rimasta impressa nei nostri occhi e cuori durante tutto il capitolo. Nei primi giorni il tema del fuoco è stato abbordato da diverse angolature: dal punto di vista biblico e spirituale ha alimentato la nostra preghiera personale e comunitaria. Ma perché questo simbolo?

La metafora del fuoco era usata dallo stesso nostro fondatore, il beato Giuseppe Allamano, che affermava energicamente: «Ci vuole fuoco per essere apostoli». Fuoco come passione per Cristo e per l’umanità. E questa eredità carismatica ha letteralmente scaldato i cuori dell’incontro capitolare, che ha riaffermato la missione ad gentes come senso del nostro esistere nel mondo e nella Chiesa.

Lo spirito di corpo

Ventotto sorelle, di nove nazionalità e diverse generazioni, provenienti da quattro continenti: quello che a prima vista può sembrare un gruppo estremamente variegato, in realtà ha vissuto una profonda unione di cuore e di mente.

Lo «spirito di corpo» additato dal beato Allamano come ideale e modello di vita per la nostra famiglia missionaria, è stato percepito dalle capitolari come una realtà di corpo piccolo e unito, attorno al fuoco della missione, che è anche il fuoco del carisma. Una tale esperienza non può che essere un dono di Dio e dello Spirito Santo.

«Il capitolo è stato una benedizione – ricorda suor Getenesh, missionaria della Consolata etiope, formatrice delle giovani aspiranti missionarie in Etiopia – è stato un’esperienza bella di condivisione e di ascolto. Giunte da diversi continenti, e con esperienze molto differenti, tutte siamo arrivate a un’armonia e intesa particolari. Il capitolo è stato un’esperienza dello Spirito Vivente. Porto nel cuore tanta gratitudine a Dio, alla Consolata e al padre fondatore».

Per questo, in tutte noi sorelle, ricordando il capitolo appena vissuto, il cuore si colma di molta gratitudine e commozione.

I temi del capitolo

Il capitolo è un’assemblea che si tiene ogni sei anni, nella quale si valutano i cammini realizzati e si proiettano i cammini futuri. Inoltre, si elegge la nuova direzione generale dell’istituto.

Sono stati due i grandi temi in agenda, dai quali sono scaturite le linee guida e le priorità per il sessennio che inizia: l’approvazione della Ratio missionis, documento del diritto proprio dell’istituto, e il «Tesoro del carisma», sviluppato dall’intercapitolo (assemblea di preparazione del capitolo). Alla luce di questi due temi, si è riflettuto quindi sulle nostre presenze. La redazione di una Ratio missionis era stata indicata dal precedente capitolo 2017 come uno degli impegni del sessennio. La finalità di questo documento era raccogliere la ricchezza carismatica e i cammini compiuti nel primo secolo di vita della congregazione, e pensare alle linee guida della missione nell’oggi e nel futuro. Nel 2018 si è costituita un’equipe di cinque sorelle con diverse esperienze missionarie e competenze. Confrontandosi con esperti e rileggendo il vasto materiale prodotto sul tema della missione, l’équipe ha redatto una prima bozza, che è stata mandata a tutte le sorelle e a persone esterne, competenti sul tema. Gli apporti di grande qualità giunti all’équipe sono stati integrati in una seconda bozza, che è stata presentata all’assemblea capitolare 2023.

Nella Ratio missionis sono presentati i fondamenti della missione ad gentes, a livello biblico, teologico, ecclesiale, e carismatico. Segue una riflessione sugli elementi carismatici missionari che nel tempo si sono sviluppati nell’istituto, per poi tracciare linee guida per la missione del futuro.

Si tratta di un documento importante sia nella formazione delle nuove generazioni di Missionarie della Consolata, sia nella vita di ogni comunità e nello stile di missione che vogliamo vivere e assumere. Per questo, il sessennio che inizia avrà come uno dei suoi punti centrali il processo di appropriazione di questo documento.

Nelle motivazioni date dall’Assemblea capitolare sull’importanza di questo documento, troviamo che la Ratio missionis promuove una visione e una prassi comune di missione, per una sempre più profonda unità di intenti. Aiuta ad approfondire l’oggi e il futuro della missione, e a favorire un «cambio di rotta», dove necessario.

Il tesoro del carisma

L’altro grande tema del capitolo è stato il «Tesoro del carisma», che ha coinvolto tutte le Missionarie della Consolata in un percorso di riflessione e preghiera, e che ha avuto un momento centrale e significativo nell’intercapitolo del 2022. L’assemblea avrebbe dovuto riunirsi a metà sessennio, cioè nel 2020, per vivere un approccio/immersione nel carisma a livello esperienziale, storico ed ermeneutico. La pandemia e il lockdown mondiale hanno fatto rimandare in più occasioni questo incontro, che si è tenuto infine nei mesi di febbraio e marzo 2022.

Dall’Intercapitolo sono emersi elementi fondamentali del carisma, come raggi luminosi che scaturiscono da un nucleo carismatico. Più volte nel tempo del capitolo si è fatta memoria di questo evento molto forte, sia a livello personale, sia a livello di gruppo. Per il poco tempo intercorso tra i due momenti di istituto, non si è potuto realizzare un cammino che coinvolgesse tutta la congregazione, per questo motivo il Capitolo ha indicato il sessennio entrante come il «sessennio del carisma», un tempo benedetto da Dio per continuare ad approfondire e immergersi nel dono carismatico.

![]()

Ricorrenze importanti

Naturalmente, l’appropriazione della Ratio missionis e l’immersione nel carisma non sono elementi separati, bensì dimensioni intimamente intrecciate, a cui si uniscono anniversari importanti per la famiglia consolatina: a metà del sessennio, nel 2026, ricorrono i cento anni dalla morte del beato Giuseppe Allamano, fondatore dei due istituti missionari della Consolata. Sarà un tempo propizio per cammini che coinvolgano tutta la famiglia: padri, fratelli, suore, laici e laiche, identificati con il carisma donato a noi e alla Chiesa dal beato Giuseppe Allamano. D’altra parte, non si tratta di un’iniziativa estemporanea, ma fa parte di un cammino iniziato da alcuni anni, come l’ evento di Murang’a 2 (cfr. MC ottobre 2022), vissuto in tempo di quarantena nel 2022, grazie alla tecnologia odierna, a cui hanno partecipato membri della famiglia consolatina da tutto il mondo, come pure il lavoro delle commissioni congiunte sul carisma, che hanno lavorato per diversi anni sia a livello generale, che a livello continentale.

Riflessione in famiglia

Il 3 e il 4 giugno, le due assemblee capitolari dei Missionari e delle Missionarie della Consolata si sono ritrovate a Roma per un momento di riflessione comune. Chiaramente si è ribadito il desiderio di cammini in comunione sia nello studio che nell’approfondimento del carisma che ci unisce. Non c’è occasione migliore per realizzarli: il centenario della morte del fondatore e (speriamo con tutto il cuore) la sua prossima canonizzazione, per la quale tutti stiamo pregando. I suggerimenti di iniziative sono numerosi, adesso spetta a ciascuno di noi trovare i modi e i tempi per realizzarli insieme.

Il carisma, la missione ad gentes: sono fuoco che arde nel cuore di ogni Missionaria della Consolata, non importa l’età, la provenienza o la missione che sta compiendo. Di questo non c’è dubbio, si percepisce forte nei momenti di condivisione e negli apporti dati da tutta la famiglia durante questi anni. Il capitolo ha riconosciuto questa vitalità, ma allo stesso tempo ha preso in mano la realtà attuale della congregazione: si tratta di una famiglia religiosa piccola e in diminuzione, dove le sorelle anziane sono numerose, ma dove fioriscono anche nuove vocazioni, specialmente nel continente africano.

I processi per ridisegnare le nostre presenze sono in corso già da molti anni, tenendo conto della realtà concreta delle comunità: nel sessennio concluso si sono costituite le Regioni Africa e America, unificando le circoscrizioni di ciascun continente, e ci siamo aperte alla missione nell’Asia centrale, in Kazakistan e in Kirghizistan, ma il cammino non è ancora terminato. La riflessione sulle nostre presenze, sul ridisegnare la geografia delle nostre comunità, è stato un tema toccato dal capitolo per un lungo tempo.

Il fuoco della missione, unito alla realtà attuale della congregazione, esigono un discernimento e scelte concrete.

Sorge nel cuore molta riconoscenza per le vite donate di tante sorelle, che adesso vivono la missione nell’offerta e consegna della loro vita e sofferenza, e sorge pure molta speranza per i «germogli» che spuntano sulla vite centenaria, che è il nostro istituto.

Continuiamo a vibrare per la chiamata della missione ad gentes. Ma come vivere questo tempo così particolare? La risposta data (o meglio, da darsi passo dopo passo) è accogliere e vivere la piccolezza.

La piccolezza: non è solo una realtà storica che stiamo vivendo oggi, è la risposta che, come famiglia religiosa, vogliamo dare e vivere in questo tempo. Una piccolezza che inizia dal cuore di ciascuna in relazione con Dio, che passa per la semplicità e l’umiltà. Una piccolezza che è uno stile di vita e di missione, dove la vicinanza alla gente e la relazione a tu per tu costituiscono il cuore dell’incontro e dell’evangelizzazione.

![]()

All’udienza con papa Francesco

Piazza San Pietro: mercoledì 7 giugno 2023. Arriviamo presto e ci mettiamo in fila, vicino al colonnato, per poter accedere ai posti riservati per l’udienza generale di papa Francesco. Si uniscono a noi anche i confratelli capitolari, e come gruppo ci presenteremo al Santo padre per un saluto. Dopo i dovuti controlli della polizia, ci rechiamo sul sagrato della basilica di San Pietro, e aspettiamo pazientemente – ma anche con molta emozione – l’arrivo del pontefice. Scorgiamo, vicino alla sedia del Papa, un’urna di legno. Alcune di noi la riconoscono: è l’urna che contiene le reliquie di Santa Teresina di Lisieux. Scopriamo che di fianco c’è anche un’altra teca, contenente i resti dei genitori di Santa Teresina, riconosciuti beati dalla Chiesa Cattolica.

Papa Francesco arriva in papamobile, saluta lungamente i pellegrini presenti in piazza, quindi, avvicinandosi alla sua postazione, si ferma alcuni istanti in preghiera. E poi inizia la sua catechesi con queste parole: «Sono qui davanti a noi le reliquie di santa Teresa di Gesù bambino, patrona universale delle missioni. È bello che ciò accada mentre stiamo riflettendo sulla passione per l’evangelizzazione, sullo zelo apostolico. Oggi, dunque, lasciamoci aiutare dalla testimonianza di santa Teresina. È patrona delle missioni, ma non è mai stata in missione: come si spiega, questo? Era una monaca carmelitana e la sua vita fu all’insegna della piccolezza e della debolezza: lei stessa si definiva “un piccolo granello di sabbia”».

Potete immaginare la nostra emozione e come queste parole sono arrivate dritte ai nostri cuori. Pura coincidenza? Non pensiamo. Il ricordo della via della piccolezza da parte del Papa è una chiara conferma dei cammini che il capitolo, in discernimento, indica a tutta la famiglia delle Missionarie della Consolata.

Una famiglia religiosa, per molti aspetti vulnerabile e fragile: la via della piccolezza è quella intuita ed intrapresa da Santa Teresina di Lisieux, e ricordata da papa Francesco nell’Udienza generale a cui abbiamo partecipato come capitolari Imc e Mc. Il Signore non solo conosce i nostri cammini, Lui li guida. E a Lui, alla Consolata e al padre Fondatore ci affidiamo per poter seguire unite, piccolo corpo, sulla strada della missione, e con il fuoco della missione dentro.

Stefania Raspo

![]()

Hanno firmato il dossier:

Stefania Raspo, suora missionaria della Consolata dal 2001, in Bolivia dal 2013. È anche redattrice della rivista Andare alla genti. È stata eletta consigliera generale nel capitolo.

Piero Demaria, missionario della Consolata dal 2003. Dopo aver lavorato in Mozambico e a Taiwan, si occupa ora di animazione missionaria in Italia. È stato uno dei delegati per l’Europa del XIV capitolo.

A cura di Marco Bello, giornalista, direttore editoriale MC.

Si ringrazia Suor Alessandra Pulina, direttrice di Andare alle genti, per la collaborazione.