Siria: Terroristi passati e futuri

Siamo entrati in una prigione del Rojava per incontrare un ex terrorista dell’Isis. L’organizzazione islamista è in ritirata, ma non è morta. Se lo stato curdo dovesse cadere, potrebbe tornare a farsi minacciosa.

Raqqa (Rojava). Sono passati cinque anni da quando la resistenza curda cacciava i terroristi dell’Isis fuori dalle città principali del Rojava, nel Nord Est della Siria. I combattenti dell’Ypg (Unità di protezione popolare) e dell’Ypj (Unità di protezione delle donne) riconquistavano le città di Raqqa, Kobane, Deir ez-Zor e Qamishle. Riprendevano possesso di territori diventati, nei quattro anni di occupazione dei militanti dello Stato islamico (Isis, o Daesh, acronimo arabo di «Stato islamico dell’Iraq e del Levante»), teatro di esecuzioni di massa, torture e distruzione.

Sono passati cinque anni e, oggi, la domanda è: i terroristi dell’Isis sono stati davvero sconfitti o si stanno solo nascondendo in attesa di riorganizzarsi? Qui in Rojava, gli attentati sono diminuiti, ma non sono mai cessati del tutto. Un ulteriore intensificazione del terrorismo sta avvenendo proprio in questi mesi, complici una nuova serie di bombardamenti da parte della Turchia e le conseguenze del devastante terremoto di febbraio. Questi eventi hanno favorito la fuga di diversi detenuti, riunitisi, in seguito, alle cellule terroristiche nascoste.

Per comprendere meglio lo stato delle cose, ho chiesto alle autorità curde di poter intervistare uno dei detenuti.

Dopo diverse settimane di controlli delle mie credenziali, colloqui e incontri con le autorità, riesco ad avere il permesso di parlare con un prigioniero, un uomo che aveva militato nelle file dell’Isis fino al suo arresto, avvenuto nel 2017, e che, prima della sua radicalizzazione, aveva anche vissuto e studiato in Italia.

L’ex terrorista sta scontando la sua pena nel carcere di al-Hasakah, il più grande del Rojava. Qui si trovano 3.500 detenuti di cui 700 minori, ragazzi soprannominati «i cuccioli del califfato».

Le misure di sicurezza sono tantissime. Proprio qui, il 20 gennaio 2021, un gruppo armato attaccò il carcere causando un’evasione di massa. L’attacco si trasformò in una battaglia, durata nove giorni, che vide la morte di 140 persone, tra guardie del carcere e forze dell’ordine.

Per questo costante stato di pericolo, vengo perquisito a fondo e scortato da alcuni militari.

Dentro il carcere

Ad accogliermi c’è Omar (nome di fantasia), uno dei responsabili della sicurezza. A lui, chiedo di parlarmi della situazione attuale: «In Rojava deteniamo la maggior parte dei terroristi del Daesh, arrestati durante le operazioni di questi anni, operazioni che ancora continuano in tutto il territorio. Ci sono sempre tentativi di fuga. Qui, ce ne sono stati almeno venti negli ultimi due anni.

Come hai potuto vedere, i bombardamenti da parte della Turchia non favoriscono il nostro lavoro. Erdogan, e i capi dello Stato maggiore turco, per anni si sono scontrati con noi ma, capendo che il popolo curdo resiste e combatte, stanno tentando questa nuova tecnica: debilitare la sicurezza attorno alle strutture di detenzione, favorendo la fuga di potenziali terroristi che possono attaccarci dall’interno, mentre la Turchia prova a invaderci».

Gli chiedo: anche le famiglie dei detenuti, quelle rinchiuse nei campi profughi, sono considerate alla stregua di terroristi?»

«Le misure di sicurezza nei campi sono più leggere. All’interno di un territorio delimitato, quelle persone possono muoversi come vogliono, ricevono cibo e assistenza medica. Cerchiamo di trattare anche le famiglie dei terroristi con umanità ma, personalmente, credo che la maggior parte di loro siano terroristi. A parte la mia opinione, in questi campi troviamo continuamente, durante le perquisizioni, armi nascoste tra le tende. Purtroppo, la maggior parte delle radicalizzazioni oggi, avvengono proprio nelle prigioni e nei campi di detenzione, è un processo difficile da evitare. Possiamo dividere i criminali in base al grado di pericolosità, attuare misure di isolamento, ma parliamo di migliaia di persone, è un’impresa impossibile da raggiungere con le nostre risorse. Ora incontrerai uno dei prigionieri, io sarò dietro di te, armato, pronto a intervenire in qualsiasi caso. Potrai chiedergli quello che vuoi, tranne informazioni sulla prigione, domande a proposito dei suoi compagni o qualsiasi cosa possa rivelare la logistica del carcere. Inoltre, non potrai dire nulla su quello che accade al di fuori di qui, niente notizie sulla situazione politica o particolari sulle nostre misure di sicurezza».

Incontro con Adnan, carcerato ed ex terrorista

Due soldati accompagnano un uomo, incatenato mani e piedi, verso la stanza messa a disposizione per l’intervista.

L’ex terrorista ha la testa coperta da un cappuccio nero, è visibilmente molto magro. Tolto il cappuccio, ci presentiamo. Pronuncia le sue prime frasi in un italiano quasi perfetto, ma preferisce continuare l’intervista in arabo. L’uomo dice di chiamarsi Adnan Bu Zedi, ha 39 anni ed è di nazionalità tunisina. Si trova in carcere dal 2017. Adnan è laureato in matematica. Dopo l’università, grazie a un programma interculturale, si è specializzato studiando a Roma e a Siena. Adnan ha vissuto in Italia quattro anni, dove ha anche lavorato, come commesso, per una famosa catena di negozi di abbigliamento.

«Sono stati molto belli i miei anni in Italia. Quando sono arrivato ero sì, musulmano, ma non molto praticante. Nemmeno la mia famiglia è stata mai molto religiosa», mi racconta.

La storia della radicalizzazione di Adnan comincia dal suo ritorno in Tunisia, nel 2011, durante le proteste della Primavera araba. «Sono tornato in Tunisia perché dovevamo fare qualcosa contro la corruzione e la povertà. La religione non aveva nulla a che fare con le mie azioni. Io volevo solo avere una vita normale, ma la situazione di quegli anni non ci permetteva di pensare al futuro, per questo erano cominciati gli scontri e le proteste. In quei giorni però, ho conosciuto dei ragazzi che mi hanno introdotto alla moschea e ai movimenti più radicali.

È stato facile avvicinarmi alla religione. Stavo vivendo un momento personale molto brutto. La mia fidanzata mi aveva lasciato, ero senza lavoro, avevo litigato con la mia famiglia e, di conseguenza, ero sprofondato in una brutta depressione. Questo è stato il motivo per cui mi sono avvicinato alla moschea, ad Allah e ai miei compagni. Ho trovato conforto e una nuova famiglia: mi sentivo parte di qualcosa.

Qualche tempo dopo, uno dei miei nuovi amici alla moschea, mi ha parlato della Siria. La guerra stava devastando il paese, c’era bisogno di riportare la parola di Allah in quelle terre e così, siamo partiti. Il nostro viaggio è stato interamente pagato da un benefattore (15mila dollari), leader del nostro movimento. Sono arrivato a Istanbul con regolare visto turistico. In seguito, illegalmente, con i miei compagni abbiamo passato il confine per arrivare in Siria. Lì è cominciata la nostra opera. Tutto questo è avvenuto prima dell’arrivo del Daesh. Il nostro gruppo non era violento, quello che facevamo era semplicemente predicare per strada, nelle moschee, e avvicinare i ragazzi più giovani all’Islam “giusto”. Quello è stato un bel periodo per me, economicamente stavo molto bene, tanto che mi sono riappacificato con la mia famiglia, alcuni di loro mi hanno anche raggiunto in Siria. Il movimento si sciolse dopo circa un anno, il nostro leader si era ammalato gravemente. Quindi, ho trovato un lavoro presso un distributore di benzina. Subito dopo, ho sposato una ragazza siriana.

Alla fine del 2013, alcuni miei amici mi hanno chiamato dicendomi che si stava formando una nuova organizzazione, un gruppo che avrebbe riportato ordine e la parola di Allah in Siria: era nato il Daesh. Mi sono trasferito a Raqqa e mi sono unito ai miei nuovi compagni. Io ho l’asma e, per l’Islam, chi è infermo non può combattere. Mi occupavo della logistica, soprattutto della ricerca di alloggi e infrastrutture per i combattenti».

In quei giorni, il Daesh si macchiava di orrendi crimini. Venivano uccise centinaia di persone senza motivo. Chiedo ad Adnan: vedendo questo, non hai mai avuto ripensamenti? Lo trovavi giusto? «Ho più volte avuto dei ripensamenti e considerato di poter tornare in Tunisia. I miei compagni, però, erano molto bravi a farmi cambiare idea. Devo dire che il fattore economico aveva un grosso peso: fino a quando eravamo affiliati, non avevamo mai problemi di soldi. Ci tengo a dire che, per me, le uccisioni erano sbagliate, perché nel Corano è scritto che non bisogna uccidere. Certo, ci sono alcuni casi in cui la violenza è necessaria: se, ad esempio, una donna tradisce, merita di morire; se un uomo ruba, è giusto che gli venga tagliata una mano».

Nel 2017, quando l’Isis cominciava a indebolirsi, Adnan, sua moglie e due figli, denunciati da un ex compagno «pentito», sono stati arrestati mentre cercavano di scappare verso la Tunisia.

Quando gli chiedo come si sente oggi e cosa farebbe se mai dovesse uscire dal carcere, mi risponde: «In galera ho capito il senso della vita. Se mai dovessi uscire, la mia priorità sarebbe quella di tenermi fuori dai guai, lontano dai problemi. Vorrei avere una vita tranquilla. La prima cosa che farei sarebbe quella di mangiare del miele, mangerei un po’ di miele ogni giorno, mi manca il suo sapore, non l’ho più assaggiato da quando sono qui».

Reem, la signora della pace

Lasciato il carcere di al-Hasakah, torno a Raqqa, quella che è stata la roccaforte dell’Isis per quattro anni. Qui sono state migliaia le persone, considerate «infedeli», giustiziate dal Daesh.

Cosa è successo a tutti quelli che, in qualche modo, sono sopravvissuti ai giorni di occupazione dei terroristi? Come vivono oggi? Quali sono le loro speranze per il futuro?

Una delle persone più adatte a rispondere a queste domande è Reem, una donna che ha fondato una piccola Ong che si prende cura delle vittime del terrorismo: persone che hanno avuto danni psicologici e fisici, gente che ha perso lavoro e famiglia. Grazie a un team di 37 volontari tra medici, psicologi e insegnanti, Reem cerca di guarire la ferita profonda lasciata dalla guerra. Per il suo impegno, molti poeti siriani le hanno dedicato delle odi, soprannominandola «Lady Peace» (signora della pace).

Mi racconta: «Pochi si rendono conto dei danni psicologici che il Daesh ha provocato e continua a provocare. Sono tantissime le persone che fanno fatica a uscire di casa, a causa dei traumi subiti durante i giorni di occupazione. Io sono una di loro. Vengo da una famiglia cristiana, mi sono convertita per sposare mio marito. A casa avevo una statua della Madonna e, per questo, un giorno degli uomini hanno fatto irruzione e distrutto tutto a colpi di mitragliatrice: tutti i miei ricordi.

Mentre provavo a lasciare Raqqa, una pattuglia del Daesh ci ha bloccato per strada prendendo a bastonate il taxi che ci trasportava: il motivo era che mia figlia, di 15 anni, non indossava un burqa integrale. Sono stati giorni tremendi, non ci si poteva fidare di nessuno, molti erano pronti a denunciarti anche solo per ottenere un pasto caldo. Un giorno, nel mio quartiere, hanno radunato tutti gli uomini non musulmani e quelli sciiti e, davanti ai nostri occhi, li hanno decapitati. Dopo aver assistito alla scena, la moglie di uno di quegli uomini è morta sul colpo, stroncata da un infarto.

Io, per l’ansia, da allora esco raramente e ho cominciato a fumare moltissimo. Ho ancora paura che quacuno mi possa fermare per strada e uccidere. Per la mia attività, per quello che ho deciso di fare aiutando le vittime del Daesh, sono in cima alle loro liste delle persone da eliminare. Per questo preferisco che non mi si veda in volto».

Torture e indottrinamento

Camminando per Raqqa, sono tantissimi i luoghi che portano le cicatrici della guerra contro il terrorismo. Centinaia sono i palazzi distrutti per essersi trovati in mezzo alla linea di fuoco nei combattimenti tra i terroristi e la coalizione internazionale. Malgrado le case siano ad alto pericolo di crollo, sono comunque occupate abusivamente. Molte di queste abitazioni hanno subito ulteriori crolli dovuti al terremoto del 6 febbraio, evento che ha ucciso migliaia di persone in Siria, molte nemmeno registrate come cittadini. Le uniche alternative, per chi ha perso tutto, sono l’occupazione abusiva o la vita in una tenda di un campo profughi.

Uno dei luoghi più noti per la detenzione, e le esecuzioni dell’Isis, è stato lo stadio di calcio di Raqqa. Un guardiano mi apre il cancello, mi mostra le stanze dove i terroristi tenevano gli «infedeli». Persone catturate perché non avevano osservato la sharia, o semplicemente perché di un’altra religione.

Qui incontro Majid, sunnita, uno dei ragazzi che, in queste celle, ha passato mesi. «Nel 2014 – racconta – il Daesh aveva distrutto la chiesa dei Santi Martiri, qui a Raqqa. Allora io, insieme a tanti musulmani, sciiti e sunniti, e a cristiani di varie confessioni, sono andato lì per rimettere su la croce, in segno di protesta contro l’occupazione. Sono stato arrestato in quell’occasione. Non mi sono mai tirato indietro contro le ingiustizie, ho sempre cercato di far sentire la mia voce con proteste pacifiche. Ovviamente, questo dava molto fastidio e così mi hanno arrestato e torturato. Le torture si alternavano a tentativi di indottrinamento. I primi giorni mi trattavano bene, mi davano molto da mangiare e, in seguito, mi parlavano a lungo del motivo per cui mi sarei dovuto unire al Daesh. Quando mi sono rifiutato, una delle prime volte, mi hanno legato, incappucciato e lasciato nel centro del corridoio, proprio qui all’ingresso degli spogliatoi dello stadio. Tutti quelli che passavano mi picchiavano, mi tiravano calci in testa, nelle costole, sulla schiena. Sono rimasto in quello stato per diversi giorni.

Poi, ancora nuovi tentativi di conversione e nuove torture. Una delle peggiori che ricordo è chiamata al-Shabh («il fantasma», in arabo), una tortura che consiste nell’essere appeso con le braccia in tensione dietro la schiena. Sono stato lasciato così quasi un giorno. Sono stato accusato di essere sciita, perché nella mia famiglia ci sono diverse persone che si chiamano “Alì”. In seguito, mi hanno accusato di essere comunista, ateo e di aver combattuto con i partigiani curdi».

«Durante quel periodo, mi sono gravemente ammalato di dissenteria. I miei carcerieri mi davano solo un minuto per poter andare in bagno, puoi immaginare le condizioni igieniche. Sulla porta della mia cella, con delle pietre, avevo disegnato un ideale passaggio rappresentato da un arco con dei fiori. Quell’immagine mi ha dato speranza. Sono rimasto imprigionato per 5 mesi e 20 giorni. Sono stato liberato perché la mia famiglia ha pagato un riscatto. Ancora oggi però, soffro di attacchi di ansia. Dormo pochissimo e ho continuamente incubi. Ci sono dei suoni che mi scatenano ancora terrore: il tintinnio delle chiavi, il rumore di un cancello che si apre, dei passi lungo il corridoio. Chi è sopravvissuto fisicamente all’Isis, dentro ha ancora delle ferite inguaribili».

Oggi Majid lavora in diversi campi di rifugiati in tutto il Medio Oriente. Si occupa di portare avanti progetti d’arte e pittura con i bambini che hanno perso casa e famiglia. Come prima immagine, quando si presenta ai ragazzi, mostra quell’arco con i fiori che gli ha dato speranza durante la prigionia.

![]()

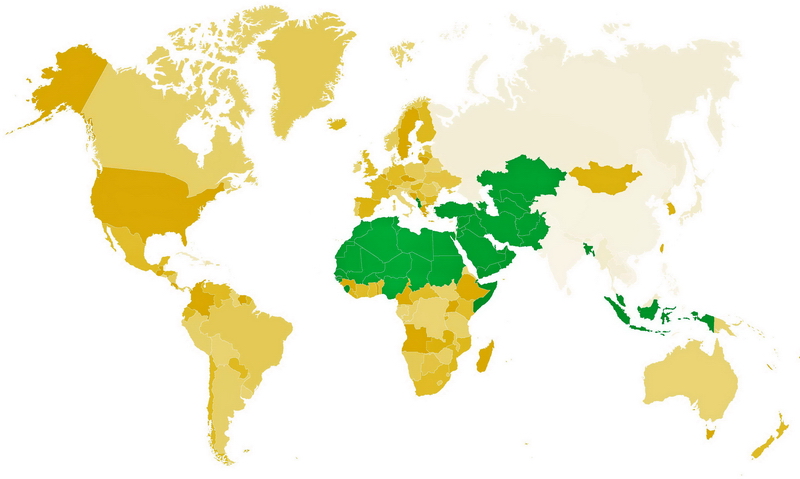

Chi sostiene l’Isis

Oltre ai bombardamenti ordinati da Erdogan, a favorire l’Isis ci sarebbe anche Assad con il suo regime. Il presidente della Siria, secondo diversi comunicati dell’intelligence curda e Usa, decidendo di non intervenire in alcun modo per contrastare i terroristi dello Stato islamico, ne favorirebbe la circolazione e la sopravvivenza. Un recente dossier del Washington Institute (un centro studi statunitense sul Medio Oriente, ndr), parla anche di veri e propri finanziamenti in denaro e fornitura di armi.

Così come Erdogan, anche Assad auspica il crollo della democrazia del Rojava, cosa che gli darebbe la possibilità di occupare i territori del Nord Est, molto ricchi di petrolio.

Malgrado non ci sia più una vera occupazione da parte del Daesh, e la maggior parte delle cellule terroristiche si sia rifugiata nelle zone rurali e sulle montagne, il pericolo del terrorismo è ancora reale. Proprio nella struttura governativa curda, che mi ha ospitato a Raqqa, il 26 dicembre 2022 i terroristi dell’Isis hanno fatto irruzione, uccidendo sei persone.

A seguito di questo attacco, una nuova operazione antiterrorismo, effettuata dall’Sdf (Syrian democratic force), chiamata «Per i martiri di Raqqa», ha portato all’arresto di 32 terroristi e di decine di complici che ne favorivano la latitanza.

A oggi, sono 55 i villaggi sospettati di ospitare e sostenere gli uomini dello Stato islamico. Negli ultimi tre anni, grazie agli interventi dell’Sdf, sono stati sequestrati centinaia di milioni di dollari in contanti, nascosti da alcuni «facilitatori» che si occupavano degli aspetti finanziari del terrorismo islamista.

Malgrado la comprovata efficienza delle operazioni militari, moltissimo c’è ancora da fare, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto umanitario che coinvolge profughi e detenuti. Campi di detenzione e carceri rischiano di essere, secondo il parere dei vertici dello Stato maggiore curdo, degli incubatori per i terroristi di domani.

Angelo Calianno

(seconda parte – fine)

Dopo i 45mila morti del terremoto

La tragedia e il cinismo di Erdogan e Assad

I l devastante terremoto che, il 6 febbraio 2023, ha colpito il Sud Est della Turchia e il Nord Ovest della Siria, rischia di influire pesantemente anche sugli equilibri geopolitici del Medio Oriente.

Per quanto riguarda la Turchia, la zona colpita, una delle più povere del paese, è abitata per la maggior parte da curdi. Città come Salinurfa e Gaziantep, sono da sempre i centri principali dei movimenti di opposizione a Erdogan. Con le elezioni alle porte, previste prima per giugno 2023 ma, molto probabilmente, anticipate al 14 maggio, il presidente turco potrebbe usare il controllo degli aiuti come mezzo di propaganda. Erdogan si gioca molta della sua credibilità nella gestione di questa emergenza. In Turchia, la consapevolezza del rischio di un terremoto di questa entità esisteva da anni. Il governo parla di 4,2 miliardi di euro, spesi negli ultimi 20 anni, per la messa in sicurezza di case e infrastrutture. I partiti di opposizione rispondono che, visto quello che il sisma ha causato, quei soldi sono stati spesi in alcune zone piuttosto che in altre, svantaggiando i curdi, i nemici di sempre di Erdogan.

Le elezioni anticipate potrebbero giocare molto a sfavore dell’attuale presidente, ma anche per l’opposizione, che non ha ancora un leader abbastanza carismatico da contrapporre a Erdogan.

In Turchia sono arrivati volontari da tutto il mondo. La macchina degli aiuti si è mossa velocemente. Nonostante questo, al momento (6 marzo), sono oltre 40mila le vittime di questo terremoto.

Ancora più complicata è la situazione in Siria. Il terremoto, oltre alle migliaia di vittime dovute allo stato precarissimo delle costruzioni, ha causato l’ennesima evasione di terroristi dello Stato islamico da alcuni dei centri di detenzione. Inoltre, la Siria è ancora uno stato sottoposto a sanzioni, quindi, l’ingresso di aiuti umanitari e invio di denaro è molto complicato.

Il ministro del Tesoro degli Stati Uniti, Wally Adeymo, ha dichiarato sospese, almeno temporaneamente, alcune delle penalizzazioni nei confronti del paese, per permettere l’ingresso alle organizzazioni umanitarie.

Tuttavia, i soccorsi sono arrivati e stanno arrivando molto in ritardo. Le Nazioni Unite ne hanno posticipato l’invio per il timore che Assad possa usare il coordinamento degli aiuti come ulteriore arma per rafforzare il proprio regime, e controllare quelle aree ancora a lui ostili. In questo momento, le Ong stanno cercando un modo per inviare denaro, e supporto, direttamente alle organizzazioni umanitarie già presenti in Siria (come, ad esempio, i volontari White Helmets), evitando così che tutto debba passare al vaglio di Damasco. A questo, si sono opposti Iran e Russia, alleati del presidente Assad.

A oggi, sono quasi seimila le vittime in Siria, numero destinato drammaticamente a salire, poiché sono davvero poche le aree raggiunte dai soccorsi.

Un ulteriore problema, che la Siria dovrà affrontare, sarà l’ondata di persone che tenteranno di fuggire dal paese, il terremoto ha distrutto quel poco che rimaneva di molte aree già provate da più di un decennio di guerra.

An.Ca.

I cristiani del Rojava

Fuga senza fine

Nel 2011, erano 400 le famiglie di cristiani residenti a Raqqa. Una comunità, molto praticante, partecipava a tutte le funzioni domenicali e delle festività, soprattutto quella natalizia. L’occupazione dell’Isis, l’impossibilità di praticare la propria religione e le persecuzioni, hanno causato la fuga della maggior parte dei fedeli. Oggi, a Raqqa sono rimasti meno di 60 cristiani, quasi tutti uomini. Malgrado alcune chiese siano state ricostruite (come quella armena in foto), non si celebrano più messe per la mancanza di parrocchiani. Dei 150mila cristiani che si stimano presenti nel Rojava, una gran parte sta a al-Qamishle e dintorni. In tanti si sono trasferiti a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove la comunità cristiana è relativamente benestante.

An.Ca.